川口市にある「SKIPシティー彩の国ビジュアルプラザ」にて埼玉県三芳町・所沢市にまたがる三富新田(さんとめしんでん)に関わる上映会と講演があり参加しました。

三富新田については、一度訪れたいと思っていたが、バスの利用のためちゅうちょしてましたが、今回の「上映会と講演」はありがたい企画でした。三富新田については、今回の案内チラシで「さんとめしんでん」と呼ぶことを初めて知りました。それまでは、「さんとみしんでん」と思っていました。恥ずかしい限りです・・・

*三富とは、上富(埼玉県入間郡三芳町)と中富・下富(埼玉県所沢市)の総称です。

上映は、テレビ埼玉の「三富新田物語 雑木林(ヤマ)とともに生きた300年」(1998年)で三富新田の歴史・生活・落ち葉集め等を上映。

講演は、獨協大学名誉教授 犬井正氏(専門・農業経済地理学)です。

上映と講演内容を中心に「三富新田」を学びました。

《講演要旨》

東京西郊の武蔵野台地の埼玉県所沢市と三芳町にかかる三富新田を中心とした地域では、17世紀後半の近世の開発当時の短冊形地割や落ち葉堆肥農法が今に受け継がれ、持続的農業が展開されている。この「落ち葉堆肥農法」が23年7月にFAO(国連食糧農業機関)の世界農業遺産に登録され、「森林と共生した土づくりを基礎とする世界でも稀有な農耕文化」として国際的評価を得た。これを機に、落ち葉堆肥農法が何故、どのようにして継承され、これからも守っていかなければならないのかを、1998年製作映像「三富新田物語ーヤマとともに生きた300年」を観ながら考えてみたい。

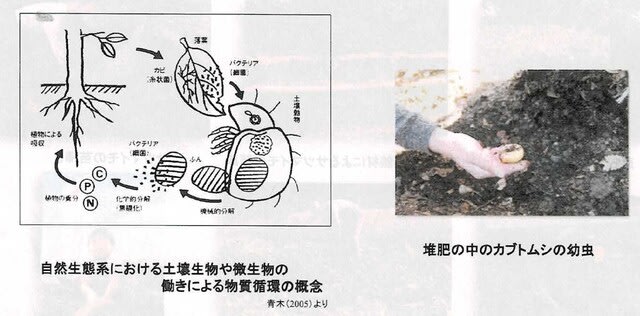

三富地域では多くの農家が、化学肥料に頼らず手間暇をかけて作った落ち葉堆肥を畑に投入して「土づくり」に励み、高いレベルの腐植と微生物を維持し、サツマイモや多種類の野菜を露地で持続的に栽培している。化学肥料や農薬を多投入するのが近代的農業とされてきたが、ここでは自然の営みにそった伝統的な農法が実践されている。新田開発によって武蔵野を「開発」したが、すべて畑にするのではなく短冊形地割の中に肥料給源の平地林、地元で言う「ヤマ」を組みこんで、人間と自然が共生する安心で安全な持続的農業の手本を示す落ち葉堆肥農法を完遂させた。今でいう「SDGs」そのものである。

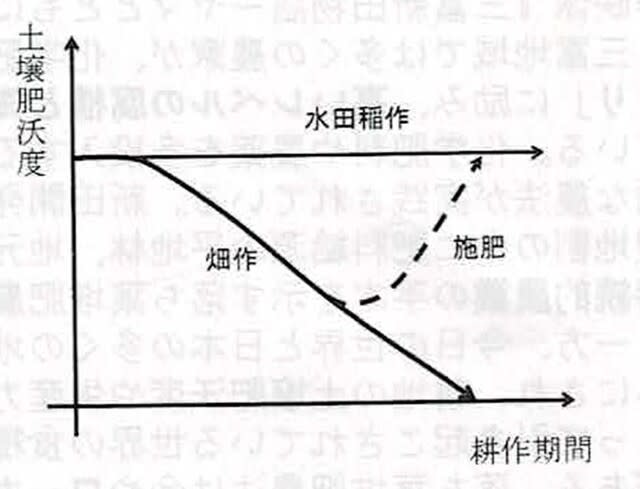

一方、今日の世界と日本の多くの地域では速効性の化学肥料に頼り、堆厩肥による土づくりがないがしろにされ、耕地の土壌肥沃度や生産力が低下している。土壌侵食や土壌劣化、気候温暖化や砂漠化などによって引き起こされている世界の食糧問題や環境問題は、この伝統的農法によって乗り越えられる可能性がある。落ち葉堆肥農法は今やローカルな農法どころか、世界に誇るべきユニバーサルが普遍性を有している。

三富地域の開拓前は、原野だった入会地だった所で、1694年(元禄7)に川越藩主となった柳沢吉保が、農作物増産等によって藩政を充実させる目的で、川越に召抱えていた荻生徂徠の建議を入れこの地を開拓させたものである。特徴としては、幅6間((10.9m)の道の両側に農家が並び、その1軒の農家ごとに畑、雑木林が面積が均等になるように短冊型に並んでいる地割である、例えば上富村では、1戸の間口が40間(約72.7m)、奥行き375間(約681.8m)となっている。この地割の方法は北栄の王安石の新田開発法を参考にしたといわれてる。この整然とした地割と景観は現代まで残され、1962年に埼玉県指定文化財に指定されている。

*柳沢吉保は、時代劇では「生類憐みの令」「忠臣蔵」などで悪評のある人物であるが、行政面で良い評価されており、三富新田開発では偉業を成し遂げこの地では語り継がれています。

*開発では、近隣の村々から集まったようで開発に2年かかり、検知が行われ上富91屋敷、中富40屋敷、下富49屋敷の合計180屋敷が出来ました。三富新田の「富」の由来は「豊かな村になるように」との古代中国の孔子の教えに基づくものです。

♦新田開発による畑地と平地林の造成

①武蔵野の自然的基盤

□関東ローム層に厚く覆われた乏水性の洪積台地、表土は軽しょうで低地力での黒ボク土

□冬季から春季にかけての強風帯に位置する→耕土の飛散

□江戸時代まで放牧地や入会秣場(いりあいまぐさば)→灌木を交えた7ススキ草原

□武蔵野の潜在植生→シイ・カシ・タブなどの常緑広葉樹林

②武蔵野の新田村落の特徴

□江戸時代、藩財政の確立→入会地の新田開発

□畑作新田村落→落ち葉堆肥給源としてのクヌギ・コナラ林の造成→人工の二次林

□短冊型地割のレイアウト→三富新田が典型

”本地域の典型的なランドスケープ”

![]()

※平地林の減少、工場・宅地化が進む。

※循環型農業は、手間暇がかかる農法である。近年、労働集約型から効率を目指す産業構造の変化や農家の相続税問題により離農問題の対応を考えなければならない。

*新田開発とは、水田に限らず田や畑にするため開墾して出来た農地を指す。

*短冊型地割で一人一人が平等

*開拓農民の知恵と努力

①赤土を肥沃な土に

栄養分が少なく水はけの悪い赤土(関東ローム層)には大量の堆肥が投入され、肥沃な土へと変える。

②水を求めて

吉保は野火止用水の例に習い、三富全域で11ヶ所の深井戸(約22m)が掘られ数件が共同で利用する。

③風を防いで

雨の少ない時期には季節風が畑の乾いた赤土を舞い上げ、それこそ「赤い風」となって吹きまくりました。そこで三富の開拓農民は、畑の畔にウツギや茶ノ木を植えてこれを防ぎました。

ここの土地は関東ローム層が露出し痩せて作物が育たない土地である、土壌はサラサラしており、風が吹くと土埃が舞い上がる、しかし点在する雑木林の周囲だけは落ち葉が堆積して肥沃な土壌であったことから、落ち葉を敷き詰め堆肥とし、長い時間をかけて腐葉土を形成してきた。

当初は、サツマイモ栽培に限られてきたが、現在では狭山茶や葉物野菜全般、果樹や花卉を手がける農家もいる。伝統的な芋栽培はブランド作物となっている「川越いも」(紅赤)の産地となっている。

落ち葉を供給する雑木林が屋敷森の役割も兼ね、集めた落ち葉の山に昆虫が生息することから餌を求める野鳥も集まり小さな生態系を構成している、こうした循環型農業がこの地では300年以上続いている。

こうした取り組みにより「世界農業遺産」の認定地となった。

※FAOのホームページに三富地域の循環型農業での土づくりが掲載された。

【参考資料】

・SKIPシティー彩の国ビジュアルプラザ・映像公開ライブラリー

・ウイキペディア

・講演会資料

・テレビ埼玉

・三富地域農業振興協議会

・埼玉県三芳町

・埼玉県所沢市

・埼玉県

《その他のPhoto》

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます