東京都の多摩地域中部に位置する国分寺市は、東京都の中央部に位置し、武蔵野台地の上面は飲料水の得にくい乏水性台地、下面は湧水を得た森林の豊かな地域で石器時代には人間の生活の場所であり遺物も発見されている。市域の大部分を占める高台上の平坦地である武蔵野台地と、国分寺崖線を境に一段低い立川台地、及び高台を流れる野川(上流)でできている。乏水性台地も享保年間(1801~04)になって新田開拓が短冊型地割でおこなわれた。

地名の由来は、741年に聖武天皇の命により建立された国分寺(武蔵国分寺)がこの地にあったことに由来する。

国分寺市は、古い歴史と比高差のある地形を有する市である。今回の立ち寄り先は、殿ヶ谷戸(とのがやと)庭園、お鷹の径、真姿(ますがた)の池、国分寺を中心に巡る。

JR国分寺駅を下車する。

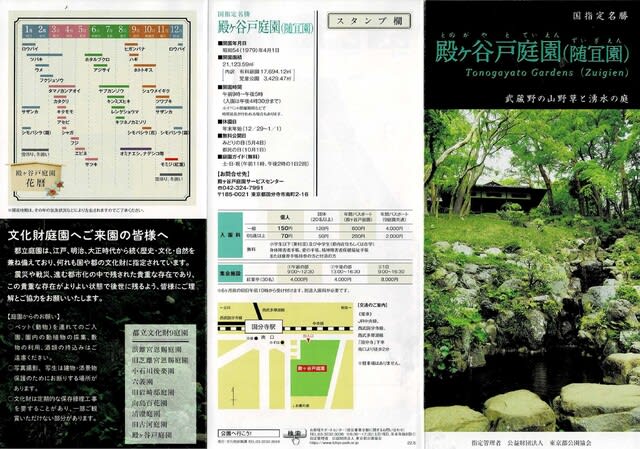

〇殿ケ谷戸庭園

名称の「殿ヶ谷戸」は、昔この地が国分寺村殿ヶ谷戸という地名に由来する。殿ケ谷戸庭園は、9つある「都立文化財庭園」の一つである。多摩地域で唯一の「都立文化財庭園」である。大正2年(1913)、武蔵野の自然に目を向けた満鉄副総裁の江口定條はススキ野だったこの辺りを庭園にした。昭和4年(1929)に岩崎彦彌太に売却、そして昭和49年に東京都が買収し現在にいたっている。

国分寺(1913)崖線と呼ばれる段丘崖と豊富な湧水を巧みに生かして築かれた。回遊式林泉庭園と言われ様々な木々が植えられ園内は周遊順路となっている。何と言っても他の庭園と違うところは武蔵野段丘の国分寺崖線(段丘崖)と、その下端部の礫層より染み出る湧水。その湧水を蓄えた「次郎弁天池」を中心とした和風庭園で、茶室「紅葉亭」や展示室もあり庭園を詳しく知ることができる。

国分寺市の散歩コースに歩いて「お鷹の道」と「真姿の池」に向かう。

〇「お鷹の径」・「真姿の道」

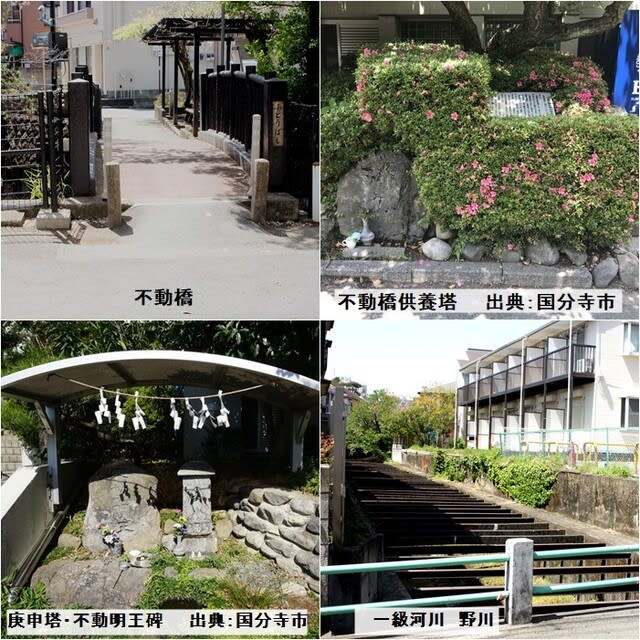

途中、不動橋という小さい橋がありました。国分寺街道沿いの不動橋は、元町用水と野川の合流点に位置しています。かつては野川にかかる石橋だったことから、北側に石橋供養塔があります。供養塔の西側には庚申塔と不動明王碑もあり、このことから昭和47年に不動橋と名称が決まりました。

※野川の源流は、駅の反対側にある日立製作所中央研究所敷地内にあります。

「お鷹の道」は、江戸時代、一帯が尾張徳川家の御鷹場だったことから名付けられました、清流沿いの風情ある約400m程の遊歩道である。

「真姿の池」は、不治の病に苦しんだ玉造小町が病気平癒のため国分寺を訪れ池で身を清めたところ、病が癒え元の姿(真姿)に戻ったことから「真姿の池」と呼ばれるようになったそうです。

湧水とは、こうした地形・地質でできるとという教科書的な場所でもあり、国分寺はこうした湧水が多くある。

〇旧本多家住宅(長屋門・倉)・武蔵国分寺跡資料館

「お鷹の道」を西に向かうと「旧本田家住宅長屋門」が見えてくる。長屋門からから入ると左手に倉、そして右手に「武蔵国分寺跡資料館」が敷地内にある。

・国分寺跡資料館

資料館から見学する、館内には市内の遺跡の出土品、文字瓦を中心に展示、国分寺跡の復原模型など。復原模型がないと全体の大きさがわからない。

・旧本多家住宅倉(市重要有形文化財)

倉は、木造2階建て切妻造鉄板の置き屋根で、1708年の創建、いくたの改修により現在は、モルタル洗出しとなっている。

![]()

・旧本多家住宅長屋門、倉(市重要有形文化財)

代々国分寺村の名主であった本多家の長屋門と倉が残されている。長屋門は表門としての役割と先代当主の隠居所として江戸時代末期に建築された。幕末から明治時代には、分家の本多雖軒(すいけん)が村医を開業し、教育や書画などを多方面に活動する拠点として利用し、大正時代には以降には養蚕もおこなっていた。長屋門の2階は展示室として昔の道具類が展示されている。一般的に長屋門は、物置や使用人の部屋だったするが、使用目的が珍しいし内部まで公開してくれるのはありがたい。

〇国分寺

奈良時代の中ごろ、天平19年(741)に聖武天皇は鎮護国家を祈願して、僧寺と尼寺を「国分寺」として全国60余国に建立。国分寺の建設地については、仏教考古学者で元奈良国立博物館長・石田茂作氏によると、

地理的条件

①国華として仰ぎ見るのによい地形

②水害の憂いなく長久安穏の場

③南面(向)の土地

都市計画的条件

④人家の雑踏から離れている

⑤人の集合するのに不便でなく、交通至便の地

⑥条里制区画(六町四方を一里とする方形地割にもとづく土地制度)の拘束を甘受すること

政治的条件

⑦国府(役所)に近いところ(国司が国分寺を監督したことによる)

により国分寺が選定された。

※国分寺の恵まれた環境を利用して武蔵国分寺が建立される適地となった。武蔵国府の所在地であった府中市の北2Kmのところに武蔵国分寺が建立された。その面積40万㎡と推定され往時は奈良の東大寺に次ぐ大堂塔がそびえ、東国の文化の中心地の構えであった。しかし鎌倉時代の戦乱のため武蔵国分寺は七重の塔とともに焼失し再建されることはなかった。

武蔵国分寺の遺跡は、東西1500m、南北1000mの範囲に及ぶとみられ、現在なお調査研究が進められています。遺跡は歴史公園として整備されているが、武蔵国分寺を知るには「武蔵国分寺跡資料館」でのみである。

〇国分寺楼門

国分寺門前にあり、前沢村(現東久留米市内)の米津寺(米津出羽守田盛の菩提寺として創建された寺)の楼門を明治28年に移築したものです。三間一戸の楼門で、2階には十六羅漢像(現在13体)を安置しています。

〇万葉植物園

万葉植物園は、万葉集に詠まれている植物を集め、往時をしのぶよすがにと国分寺前住職星野亮勝氏により 、造られました。現在、市の天然記念物に指定されています。

園内には昭和25年から現在まで、当地で栽植可能なすべての万葉植物を独力で採集し、丹精して育て、植物ごとに例歌を記した説明板があります。国分寺が栄えた時代に編さんされた「万葉集」の歌の題材となった植物が、現在約160種あります。

〇国分寺仁王門・薬師堂

国分寺境内にあり、建武2年(1335)に新田義貞の寄進により、僧寺金堂跡付近に建立されたものが、宝暦6年(1755)ごろに現在の場所に建て替えられました。

堂内には重要文化財の木造薬師如来坐像が安置されています。また、江戸の書家、深見玄岱が東大寺の寺額を模して書いたといわれる「金光明四天王護国之寺」の寺額が掲げられています。薬師堂の裏には、四国八十八ヵ所巡り石仏群があり、札所の番号や詠歌などが刻まれています。

現在は毎年10月10日にご開帳をしています。

歴史ある街は、それなりに整備されていて13万人都市の中では生活満足度が高いのではないか、しかし高低差のある生活は移動では大変である、今回も歩いてそれを感じた。

【参考資料】

・ウイキペディア

・巡検コースガイド「地図で歩く東京」東京都地理教育研究会・東京私立中学高等学校地理教育研究会

・国分寺市

・国分寺市教育委員会

・殿ヶ谷戸庭園

・国分寺跡資料館

《その他のPhoto》

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます