長岡京市に位置する楊谷寺は、柳谷観音 立願寺・楊谷寺と申し京都西山三山の善峰寺と西山光明寺と並ぶ寺院として知られております。寺伝によ

りますと、大同元年806年京都清水寺開創の延鎮僧都によって開山されましたとせつめいされております。延鎮僧都はある夜、夢の中に観音菩薩が現

れ、「京都西山に行けば生身の観音菩薩を仰ぐことができる」 とのお告げを受け、直ちに西山に踏み入ると、柳の生い茂る渓谷の巌上に生身の十一面

千手千眼観世音菩薩が顕現されました。僧都は、そのお姿を刻まれ、その場所に堂宇を立て安置し、日夜給仕をされていましたが、清水寺のご本尊を

お守りする大切な任務があるため帰洛されました。

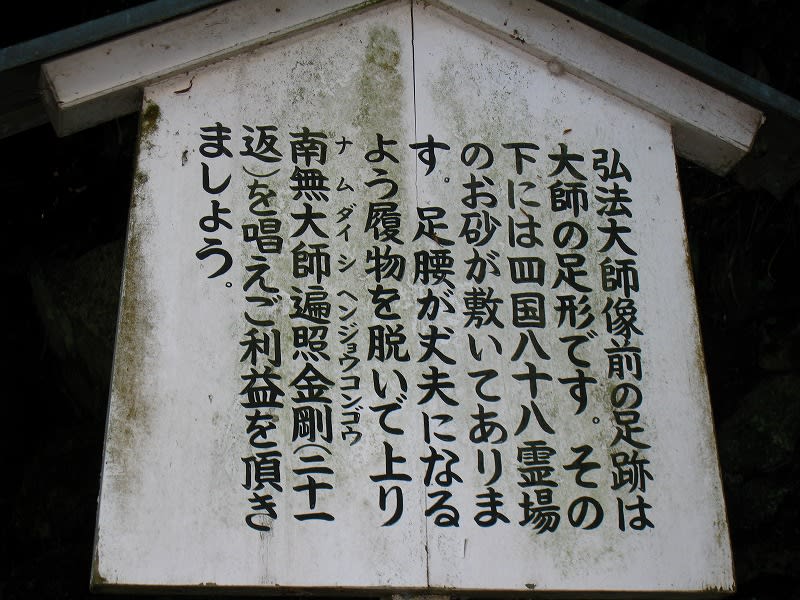

第二世 弘法大師 延鎮僧都が下山された後、811年弘法大師(空海)が度々当山に参詣されており、今に残る独鈷水を発覚された大師を当山では、

第二世と仰いでおります。

長岡京市は、京都市内から車で約30分の場所に位置しておりますが、高速を使い大山崎インターチェンジで下りますと随分早く着きました。

石垣が積み上げられた上に宇堂が立ち並んでおり、本堂の裏手の山に奥の院が建ちます。

山門前の階段下には、寺院ではあまり見かけませんが、明治・大正を思わせるお洒落なガス燈が掲げられております。 山門は、勅使門(四脚門)で、

四脚門(刺脚門)といい四本の脚で造られており皇族公家専用の門となります。両脇には風神・雷神が奉られております。また、ここには、珍しい方位

磁石が奉納されており、門までの石段の数は、下から中央まで17段、中央から門前まで21段(実際は21段半)になっており開山の延鎮僧都のご命

日の17日、第二世弘法大師のご命日21日を意味しています。そして、階段と階段の間を中段といい、小さな滝口があって、昔は水行をする場所でし

た。

山門の両脇には、金剛力士ではなく風神・雷神像が建っております。

御本尊の十一面千首観音像が祀られている本堂

本堂前の手水場と鐘楼 手水場の龍の口で観音様を拝む前に手を洗い口をゆすぐ場所です。鐘楼堂では朝7時の開門時、正午、閉門時の5時につ

いています。

お参りの方々にも自由についていただけます。また大晦日には除夜の鐘つき会も行われています。

本堂の左手に玄関があり書院に続きます。

書院の左手に独鈷水(おこうすい)が湧き出る井戸があります。

眼病平癒の霊水 延鎮僧都が下山された後、811年弘法大師(空海)が度々当山に参拝されていたある時、堂の傍らにある巌窟の溜まり水で眼のつ

ぶれた小猿を抱き、一心不乱に眼を洗っている親猿の姿を見かけられ、空海は小猿のために17日間のご祈祷を行いました。すると満願の日に小猿の

目がパッチリと開き、喜んで山へと帰っていったそうです。空海は、この不思議な湧き水を眼病に悩む人々のために霊験あらたかなる霊水にしようと決

意され、さらに17日間の祈祷を施し、独鈷で持って深く掘り広げ、眼病平癒の霊水に成就されたと伝えられています。

独鈷(どっこ)とは、 密教で用いる法具の事で、金剛杵(こんごうしょ)の一種とされ、鉄製または銅製で、両端がとがった短い棒状のものを指します。

この霊水が今も湧き出す独鈷水(おこうずい)です。また、江戸時代に第112代霊元天皇が眼病を治癒されたことをきっかけに明治に世に至るまで天

皇家に独鈷水を献上していたと伝えられています。 普段は、ご自由に各自で汲んでいただけます。少しづつ溜めている水であり、また眼病平癒の霊

水として信仰を集めておりますから、決して粗末に扱わないで下さい。このお水を一度観音様にお供えしてから持ち帰るのがここの慣わしです。観音様

にお祈りしながら目を洗ってください。

独鈷水の隣に弘法大師像を祀る祠が建ちます。

本堂前に戻ります。

本堂は眼病平癒の観音さまをお祀りし、建物は江戸前期の建立で、ここでは土足のままで中に入ることができ、観音様の目の前まで行って拝むことが

でき、他のお寺にはないめずらしい形態になっています。 ご本尊は古来より眼病に霊あらたかな十一面千手千眼観世音菩薩で、この観音様は平成1

0年に大修理を終え胎内から文書が発見されました。そこには寄進者の名前等が書かれており、当時の長岡京市一帯の文化や風土を示す貴重な資

料となり京都府の重要文化財に指定されました。

普段は幕が下りているためお姿を拝むことはできませんが御縁日の毎月17日、18日には開帳されます。そして、観音様の両脇立には、右隣に勝敵

毘沙門天王、左隣に将軍地蔵大菩薩が祀られており、清水寺の十一面観音の脇侍と同様になっております。ここも普段は扉が閉められております。

両脇段には向かって右側に弘法大師様が祀られており、その前では江戸時代から伝わる勤行式とご詠歌をあげる場所があります。

左側には阿弥陀如来が祀られており歴代上人の位牌が安置されております。このように、1200年の歴史の中で多くの信者さんがご利益をいただき、

病気を治癒されているため観音様は「生き仏」といわれています。ここでは、南無観世音菩薩と心をこめてお祈りしてくださいとせつめいされております。

本堂右手に建つ経蔵と手前の護摩焚きが行われる謹啓堂 経蔵にはいろいろな経や本、また、古くなったお札やお守りを収めておくところです。なお、

護摩堂では、毎月17日に護摩が焚かれ、2月と8月の際には、奈良の大峰山から山伏が来山するそうです。

阿弥陀堂 先祖供養 淀君寄進のお厨子がある阿弥陀堂は、江戸時代の建立で、昔は念仏堂とも呼ばれていたそうです。ここのお厨子は、淀君の寄

進と伝えられおり、厨子の扉には豊臣家の紋が入っています。 本来このお厨子はご本尊のものでしたが、徳川の世になり、幕府をはばかった当時の

住職が阿弥陀堂に移したと伝えられています。ご本尊は阿弥陀如来で、向かって右に中国の高僧善導大師像が、左には日本の念仏思想を広めた法

然上人像が安置されています。毎年8月18日の盆大施餓鬼の法要もここで行われます。

本堂と経蔵を結ぶ廊下の下を潜り奥の院に向かいます。

美顔・芸技上達の弁財天は、古代インド(天竺)では、サラスバティート言いまた日本の七福神の中で唯一の女神様です。当山の弁財天は珍しい形態

で、弁財天の前立ちとして、淀殿がおられます。 これは、淀殿が当山の観音様を信仰され、寄進などされていたというお話を知った信者さんが淀殿の

人形を寄付してくださったそうです。こちらのお人形は、有職御人形師十二世伊東久重氏によるものだそうで、本来、弁天さんを拝むのですが、ここで

は、淀殿の冥福も祈る形になっております。

もう一つの名水が弁天堂の横にあります。淀殿がこのお水で顔を洗われ、手を合わせておられた姿を思いなが

らご参拝くださいとの事です。 「淀殿弁財天のご利益 若さを保ち美顔、美麗成就、心の強さを得持」

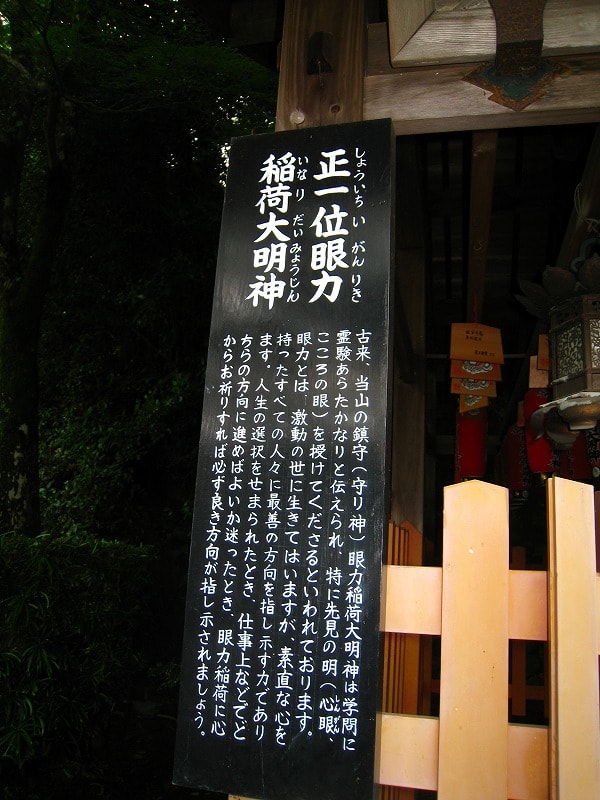

左の階段を進みますと眼力稲荷があります。当山鎮守の神さまで、先見の明があります。寺院に神様がお祀りされているのは意外に感じますが、明治

維新前までの神仏習合の時代には神様が祀られておりました。

通称「がんりきさん」という名で親しまれており、お百度参りでご利益をいただけます。特に先見の明の智慧を授けていただけるそうです。

眼力稲荷の裏側を回り奥の院に向かいます。

眼力稲荷から奥の院までの参道脇には、紫陽花が植えられており、「あじさいの道」として整備され、現在27種、約4,500株が植えられているそうです。

6月下旬から7月中旬が見頃と言われております。

奥の院の手前に建つ納骨堂は、当山ゆかりの深い方や、当山を信仰されていた信者さんの遺骨が納められて

おります。 納骨希望の方は、お問い合わせ下さいとのことです。

奥の院

奥の院 江戸時代、百十二代東山天皇の皇妃新崇賢門院(四条の局)様がたびたび皇子を出産されましたが、それぞれ不幸にも幼くなくされていまし

たので、当山ご本尊に無事出産できますように祈願されましたところ、お生まれになられたのが、後の百十三代の中御門天皇です。天皇九歳のときに

ご両親が崩御され、その追善菩提のために御造りされたのが奥の院の観音様で、中御門天皇の思いのこもった仏さまだそうです。

お堂は大正元年に建立され、大正4年に一度焼失し昭和5年に再建されたものです。内陣の向かって左側には観音様の眷属二十八武衆が祀られて

おり観音様を擁護するとともに観音様を信仰する皆様方を守護していただく二十八体の護法善神です。その善神がまた、それぞれ500の眷属を従え

ておられます。 向かって右には歴代天皇の位牌を安置しています。

奥の院の周りも紫陽花で埋め尽くされております。 奥の院から本堂につながる階段廊下

奥の院の裏手には、左手に眼力稲荷と右手に愛染堂が並んで建っております。 下の眼力稲荷が本堂の守り神とすれば、この眼力稲荷は、奥の院

本堂の守り神です。下の「がんりきさん」同様観音様を信仰する皆様の守り神でもあります。

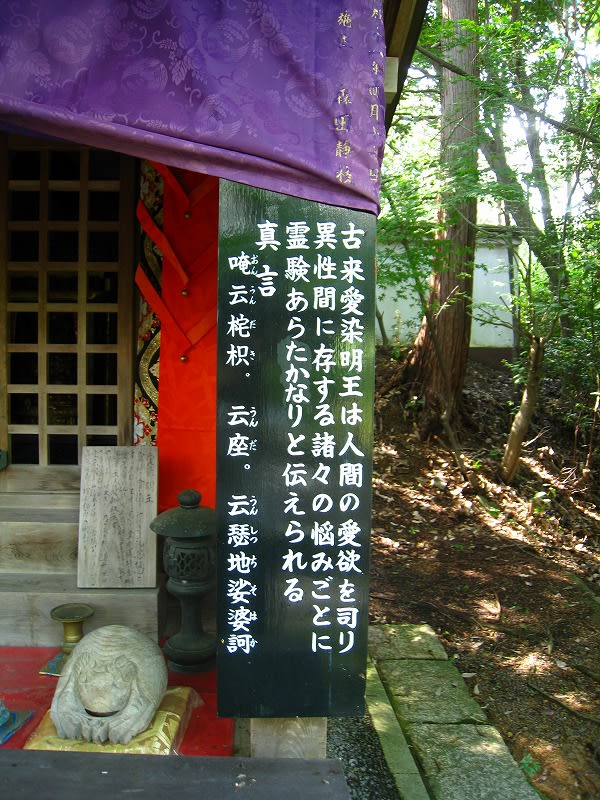

愛染明王が祀られており、男女和合・夫婦円満等にご利益があり、愛染堂の前には石版を背負わされている天邪鬼がいて、「あいりきさん」と呼ばれて

います。 天邪鬼は、仏の教えに背き続け罪を犯してばかりいましたが、仏法に帰依し、過去の罪のつぐないのため重い荷物をかついだ姿をしておりま

す。写真は後ろからの物ですので、お参りの際は正面からご覧ください。

お堂の裏側からは、靴をぬぎ紫陽花廊下を通り本堂に行けます。

この先に書院の庭園があったのですが、前知識が無く引き返してしまい庭園を拝観することが出来ませんでした。 また次回紅葉の季節にでも再訪い

たします。

浄土苑 江戸時代中期の作品で京都府指定の文化財です。また、ところどころに大きな石がおいてあり、そ

の石は菩薩様に見立てられており、十三仏(+目菩薩・受菩薩)が安置されています。十三仏とは、死者の追

善菩提のために初七日から三十三回忌までの十三仏事にわりあてられた仏様のことで、前に安置されている

場所がわかるように石版が置いてあるそうです。

奥の院内陣

紫陽花は、雨さえ降ってくれればあと10日程は大丈夫そうでした。

帰り道は、阿弥陀堂の横に降りてまいります。

無料駐車場も第一、第二と十分に整備されております。 毎月17日の法要の日には、阪急大山崎駅からシャトルバスが運行されております。

詳しくは下記までお問い合わせください。

長岡京市は、京都の中でも有数の竹の子の産地ですので、あちこちで竹林が見受けられます。

地図

http://link.maps.goo.ne.jp/map.php?MAP=E135.39.18.871N34.54.38.740&ZM=9

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます