金閣寺(きんかくじ)と呼ばれていますが正式には鹿苑寺(ろくおんじ)といいます。金閣寺の歴史を振り返りますと鎌倉

時代に藤原一族の藤原公経(西園寺公経 さいおんじきんつね)がこの地に西園寺を建立しました。

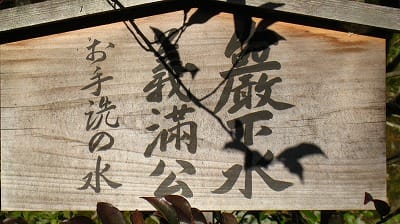

鎌倉幕府滅亡後、荒れ果てた西園寺を足利義満が譲り受け、「北山殿(北山第)」と呼ばれる大規模な邸宅を造営しまし

た。邸宅とはいいながら御所に匹敵する大規模なもので義満はここで政治の実権を握りました。

応永4年(1397年)足利義満(足利3代将軍)造営

足利義満の死後、遺言により北山山荘は舎利殿(金閣)を残して解体され禅寺となりました。禅寺の名前は義満の法名

鹿苑院殿から二次をとって鹿苑寺と名付けられました。 開山は、夢窓疎石です。

総門

総門をくぐり参拝受付までの、左側に鐘楼があり、この時期は有料で鐘を撞くことが出来ます。一回 200円です。海外

からの観光客が結構撞いておりました。

庫裏 参拝受付所の右手にあります。

金閣寺 舎利殿 金閣寺を代表する建物です。漆塗りに金箔を張ったこの建物は舎利殿で、

足利義満が造営した北山山荘で唯一解体を逃れた建造物です。残念ながら1950年の失

火で全焼しましたが、1955年にほぼ焼失前の状態に再建されました。

3層構造の豪華な造りの金閣(舎利殿)は2層目、3層目には漆に金箔が押されております。金閣は各層に別々の建築

様式を採用した異色の造りになっており、屋根はこけら葺きで頂上には鳳凰が輝いています。

鏡湖池 鹿苑寺の境内(約4万坪)の半分以上を占めるのが鏡湖池(きょうこち)をはじめとする庭園です。

鏡湖池には池の中に葦原島、鶴島、亀島など大小の島があり、室町時代には足利義満に取り入ろうとした諸大名が競っ

て石を奉納いたしたといわれており、例えば、畠山石、赤松石、細川石などの奇岩名石には諸大名の名前が残っている

そうです。

金閣寺の西にある衣笠山を借景とした庭園は室町時代の代表的な池泉回遊式庭園で国の特別史跡、特別名勝にも指

定されております。

1層(初層) 寝殿造りで法水院(ほうすいいん)と呼ばれ、中央に宝冠釈迦如来像、向かっ

て左に足利義満像が安置されています。

2層 武家造りで潮音洞(ちょうおんどう)と呼ばれ、岩屋観音像と四天王像が安置されてい

ます。

3層 禅宗仏殿造りで究竟頂(くっきょうちょう)とよばれます。

屋根 椹(さわら)の薄い板を重ねた柿葺(こけらぶき)で上には鳳凰が飾られています。

陸舟の松(りくしゅうのまつ)は足利義満が手植えしたと伝えられる松で、京都三松の一つです。船のかたちをしているの

で陸舟と名付けられたのでしょう。

もみじにピントが合ってしまい鳳凰がボケてしまいました。

金閣寺垣 安民澤につながる階段ですが、使用はされておりません。

竜門滝(りゅうもんたき)には、中国の故事登竜門に因んで鯉魚石(りぎょせき)が置かれています。

安民澤に浮ぶ白蛇塚

安民澤(あんみんたく)は雨賜沢・望雲沢ともいわれる池です。池の中には白蛇塚という五輪の石塔があります。ここは金

閣寺創建前にこの地に西園寺を建てた西園寺家の鎮守ともいわれています。

茶室 夕佳亭(せっかてい)

茶室 夕佳亭(せっかてい)は江戸時代の茶道家金森宗和が建てた数寄屋造りの茶室です。茶室は小高い位置にあり、

夕暮れ時にここから眺める金閣(舎利殿)が夕日に映えてことの外美しいことから、夕日に佳い茶室夕佳亭と名付けられ

ました。

夕佳亭の正面にある床柱は有名な「南天の床柱」で、茶席に南天が使われるのは珍しく有名になりました。夕佳亭は明

治初年に焼失しましたが、明治7年に再建されました。

夕佳亭を抜けますと、不動明王堂の前にお茶席があり、紅葉の下沢山の方が寛いでおら

れます。

不動明王堂

お不動さんのお参りが済めば出口になります。

紅葉の向うに比叡山の山頂がうかがえます。

金閣寺の参拝券になるお札、銀閣寺も同じ相国寺派の寺院なので同じようなお札を使っておられます。

金閣寺焼失 1950年当時すでに世界的に知られていた金閣寺が放火により焼失したのは、当時日本人全員に大きな

衝撃を与えた事件でした。それは、犯人の母親が自殺するという痛ましい事件が続いたことでも世間の注目を集める大

事件として伝えられました。

三島由紀夫は小説「金閣寺」を発表し、水上勉は小説「五番町夕霧楼」や「金閣炎上」などの作品を発表されております。

この放火事件をきっかけに京都では多くの寺社仏閣で消火設備が整えられていったと聞きます。

金閣寺放火事件 放火日 1950年7月2日未明

被害内容 金閣寺舎利殿(国宝)全焼 足利義満の木像(当時国宝)焼失 観音菩薩像、阿弥

陀如来像、仏教経巻などの文化財6点 焼失

犯人 金閣寺の修行僧(当時21歳)

犯人の行動 金閣(舎利殿)への放火の後、裏山(左大文字)でカルモチン(催眠剤)を飲み小刀

で割腹自殺を図るが、救命措置により一命をとりとめるとあります。

金閣寺の入り口の黒門を出ますと、北側に左大文字が見えます。

![]() クリックをお願いします。

クリックをお願いします。