前回の3日目は東海道の街道めぐりの旅の中でも最も感動的な「海上七里」の船旅を体験しました。

尾張の国の「宮の渡し」から桑名までの、およそ2時間30分の船旅は徒歩の旅とは違った趣と江戸時代の旅人と同じような気分で束の間の休息を味わえたのではないでしょうか。

そして私たちはいよいよ伊勢国へと足を踏み入れます。思えば遠くへ来たもんだ!私たちの東海道の旅も残すところ伊勢国、近江国、山城国の三か国になりました。

そんな伊勢国は私たちにどんな感動を与えてくれるのでしょうか?それでは出立です。

桑名住吉浦

桑名住吉浦おっと!出立前に大切なことを忘れていました。

桑名と言えば、ご存じ「焼き蛤」。当然、これを食してからの出立とまいりましょう。

焼き蛤

焼き蛤江戸時代の初期、慶長6年(1601)に幕府は東海道の宮宿と桑名宿の間は海上七里を船で渡ると定めたのです。

明治維新で街道の様々な施設や渡しが廃止され「七里の渡し」も姿を消してしまいました。

このため前回のような船をチャーターする以外は宮の宿場から桑名の宿場へと辿るためには、国道1号または26号を歩くか、名古屋から近鉄線に乗って桑名へ移動するしかありません。

ちなみに宮宿から桑名宿までの陸路での距離はおよそ28キロ(7里)あります。

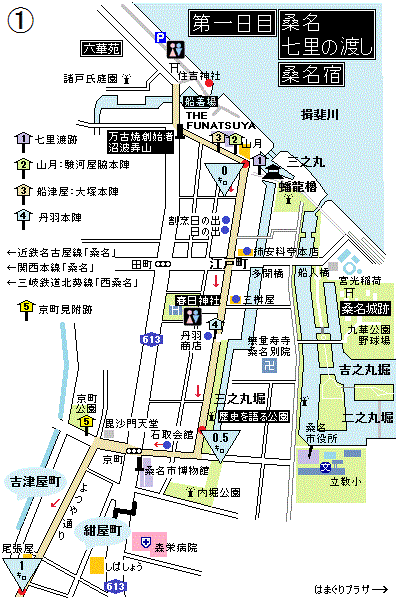

30回を迎える私たちの東海道の旅はここ桑名宿の入口に近い「住吉神社」が出立地点となります。

神社前の2基の常夜燈は材木商達が寄進したもので「天明八戌申年十二月吉日」と刻まれています。

桑名は古くから伊勢湾、木曽三川を利用した広域的な舟運の拠点港として、十楽の津と呼ばれ、米や木材などいろいろな物資が集散する商業都市として発達していました。住吉浦には全国から多くの廻船業者が集まり、これらの人達によって航海の安全を祈り、江戸時代の中期に大阪の住吉大社から勧請して住吉神社を建立したのです。ちなみに住吉大社は航海の神、湊の神を祀っています。

住吉浦の駐車場の前の道を挟んで反対側にあるのが「六華苑」です。六華苑はここ桑名の名家として知られていた諸戸清六氏の屋敷跡です。諸戸氏の御先祖は長島一向一揆の時から大庄屋で、かつての木曽岬町(現在の長島)に居を構えていました。

しかし清六氏の父、清九郎が幕末の弘化4年(1847)に塩問屋の商売に失敗し、ここ桑名に移ってきました。その時、父が残した借金は千両以上で、手元に残ったものは二十石積みの小さな船が一艘だけでした。清六は債権者に「無利子10か年」の返済を頼み込んで、寝る間も惜しんで、コメの仲買業に励み、なんと3年で借金を完済してしまいました。

折しも、明治維新を迎え、時代が大きく変わって行く中で、清六は事業を更に拡大させ、その後はとんとん拍子に運が開け、多くの政府要人、三菱財閥の岩崎弥太郎などの信頼を得て、明治11年(1878)には大蔵省御用商人になりました。

そして明治18年にこの場所に土地を購入し、居を構えたのです。清六は明治39年に61歳で亡くなっています。

◆大正2年(1913)に完成した建物はジョサイヤ・コンドルの設計。洋館と和館が連結された様式で上野池之端の旧岩崎邸に似ている。庭園は国の名勝に指定されています。

安藤広重の「東海道・桑名」の絵は桑名城を背景に七里の渡しの帆掛け舟が描かれています。

桑名宿は東海道五十三次で42番目の宿場で、旅籠では宮宿に次いで2番目に多い宿場でした。元禄14年の東海道宿村大概帳によると宿内の総家数2544軒、宿内人口は、男子4390人、女子4458人、計8848とあり、本陣が2軒、脇本陣が4軒、旅籠は120軒あったと記されています。

前述の通り、江戸時代には尾張から桑名にくるには海路の「七里の渡し」によるか、川路の佐屋街道を利用するいずれかの方法を利用していました。

街道時代には京や大阪に向かう人の他、お伊勢さん詣の旅人の利用が多かったので、桑名宿の賑わいはたいそうなものだったと思われます。

そして 明治に入り徒歩の旅から列車の旅へと変っても、しばらくは揖斐川上流の大垣との間に人荷の流通があり、船着き場は客船や荷物船の発着場となっていました。しかし鉄道網の整備が進み、さらには陸路での輸送手段が発展するとともに、これら船を利用する運搬手段は廃れていってしまいました。

かつての船着き場があった場所には伊勢神宮遙拝用の一の鳥居が建っています。

七里の渡し碑

七里の渡し碑 かつての船着き場

かつての船着き場 伊勢神宮遙拝用の一の鳥居

伊勢神宮遙拝用の一の鳥居江戸時代の天明年間(1781~1789)に伊勢国のはじめの地にふさわしい鳥居をと願い、矢田甚右衛門と大塚与六郎が関東諸国に勧進して建てたのが始まりです。明治以降は20年に一度の伊勢神宮の式年遷宮のたびに伊勢神宮の宇治橋外側の鳥居(一の鳥居)を削って建て直されています。

その脇にある常夜燈(常燈明)は江戸や桑名の人達の寄進によって天保4年(1833)建立されたもので、以前は鍛冶町の東海道筋に置かれていましたが、交通の邪魔になるのでここへ移築されたといいます。

昭和37年の伊勢湾台風で倒壊した後、元のままの台石に安政3年(1856)銘がある上部を多度大社から移して再建しました。

一の鳥居の先にお城の櫓のような建物が見えています。実はこのあたりにはかつてこの場所にあった桑名城の三の丸がありました。

城内にあったことを示す櫓が再現されていますが、この櫓は蟠龍櫓(ばんりゅうやぐら)と呼ばれています。

蟠龍櫓

蟠龍櫓 蟠龍櫓

蟠龍櫓桑名城には元禄大火後に51の櫓があったと記録されています。その中で河口に位置する七里の渡に面して建てられていた蟠龍櫓は、東海道を行き交う人々が必ず目にする桑名のシンボルでした。広重の桑名の景でも、海上の名城と謳われた桑名を表すためにこの櫓を象徴的に描いています。

「蟠龍」とは天に昇る前のうずくまった状態の龍のことです。龍は水を司る聖獣として、中国では寺院や廟などの装飾モチーフとして広く用いられています。この「蟠龍」をかたどった瓦があったことから、蟠龍櫓と呼ばれています。

◇利用可能時間(2階展望室一般開放時間):午前9時30分~午後3時

◇休館日:月曜日

尚、この櫓は「水門統合管理所」として使用されているものですが、内部には展示物が数点置かれています。また見晴のきく大きな窓がないので、眺めはイマイチ!

さて住吉神社から旧船着場へと歩いてくると、右手に大きな料亭風の建物が見えてきます。

この建物は江戸時代に大塚本陣がおかれていた「料亭船津屋」の建物です。尚、現在、船津屋は結婚式場に姿を変え、その名称もモダンな「THE FUNATSUYA」と英語表記になっています。

THE FUNATSUYA

THE FUNATSUYA THE FUNATSUYA

THE FUNATSUYAそしてその隣に「山月」と看板がでているのが「料理旅館」として営業をしていた「山月」です。「営業をしていた」と記述したように、現在は店を閉じています。ここ山月のある場所はかつて「駿河屋本陣」が置かれていました。

その山月の玄関口にも石碑が置かれています。石碑には「勢州桑名に 過ぎたるものは 銅の鳥居に 二朱の女郎」と刻まれています。「銅の鳥居」はこの先の春日神社の青銅の鳥居のことです。また「二朱の女郎」については、「二朱」は「二朱判銀」で二枚で銀一分に、八枚で金貨一両にかわります。一分以上掛かる遊女が高級遊女で「二朱女郎」は一段落ちる遊女なのです。

【泉鏡花の歌行燈と船津屋】

明治42年秋、泉鏡花は講演旅行のため、後藤宙外(ごとうちゅうがい)、笹川臨風(ささかわりんぷう)らとともに桑名を訪れました。小説『歌行燈』は、その時の旅情をモチーフにした作品。そして、彼らの泊まった船津屋は、主要舞台のーつとなる湊屋のモデルとなった。この小説は十返舎一九の「東海道中膝栗毛」を参考にして書かれています。登場人物も弥次郎兵衛、捻平という老人たちを主人公に、2人の滑稽なやりとりで進行していきます。そして作品の中で弥次郎兵衛と捻平が馬車で湊屋へ向かう場面では、板塀や土塀、枯れ柳にちらつく星、軒に白く浮かぶ掛行灯など、鏡花は町の表情を印象的に描いています。

船津屋の塀のくぼんだ所に句碑が一つ置かれています。鏡花の歌行燈を戯曲化した久保田万太郎の歌が刻まれていいます。

「かわうそに 火をぬすまれた あけやすき」

「かわうそ」は歌行燈に登場します。久保田は鏡花を偲んで、とうとう一夜を語り明かしてしまったという意味です。「あけやすき」は「夜が明けるのが早い」という意味です。

さあ!出立です。かつての船着場から東海道を南下することにしましょう。

船着場から春日神社あたりまでは、船宿や旅籠が軒を連ねていました。その先の右側には泉鏡花の歌行燈と書いたうどん屋があり、さらにその先の交差点の左角にある明治4年(1871)創業の柿安本店が店を構えています。柿安は文明開化以来の牛鍋屋の老舗です。

旧街道に沿った家並は古い建造物はほとんどなく、新しい家並みに変わっています。また賑やかさはほとんど感じません。

現在の桑名の繁華街はJR桑名駅と近鉄桑名駅がある駅前周辺にあります。駅からはちょっと離れた場所にある旧宿場町はちょっと寂れた感じさえします。

柿安の角を左折すると多聞橋と舟入橋があり、それらを渡ると左手に鹿の角をあしらった兜を被った本多忠勝の大きな銅像が置かれています。

それでは関ヶ原以降の江戸時代の桑名藩について簡単に説明しておきましょう。

関ヶ原の戦いの翌年(慶長6年/1601)、家康公は徳川四天王の一人、本多忠勝を上総大多喜藩から桑名10万石に封じます。忠勝はすぐさま四層六重の天守をはじめ、51基の櫓と46基の多聞を備えた桑名城を築城し、更に葦が生え茂った湿地帯に城下町を整備したことで「桑名の基礎」を築いた人物として評価されています。

本多家は忠勝、忠政の2代にわたり桑名を治めたのち、忠政は大阪の陣後の元和2年(1616)に播磨姫路藩に15万石で移封されます。

本多家の後、元和2年(1616)に家康の異父弟である久松松平家(親藩)の松平定勝が山城伏見藩5万石から6万石加増の11万石で入封します。

松平定勝は戦国時代に刈谷城主であった水野忠政の娘である「於大の方」が久松俊勝と再婚して儲けた子供です。

御存じのように、於大の方は三河の松平広忠と結婚し、儲けた子供が竹千代(後の家康公)です。

戦国時代の一時期、水野家は松平家とともに駿河の今川側として三河一帯を治めていましたが、忠政の死後、水野家を継いだ次男の信元は親今川から尾張の織田信秀と同盟を結びます。

これにより、水野家から松平広忠へ嫁いだ於大の方は広忠から離縁を言い渡され、実家の水野家へ戻ることになります。このとき竹千代(家康公)はまだ2歳です。

そして広忠と離縁した於大の方は3年後に信元の意向で知多郡阿古居城の城主である久松俊勝と再婚し、三男三女を儲けます。その三男の一人が久松松平家の定勝です。ということは定勝は家康公と異父弟ということから、徳川家とはかなり血筋が濃いため久松家は「松平」の姓を与えられ親藩格の大名として明治維新まで存続します。

さて、久松松平家の桑名支配は定勝、定行、定綱、定良、定重と5代94年間にわたってつづきました。定重の代の宝永7年(1710)に11万3千石で越後高田藩に移封されます。

久松松平の後、宝永7年(1710)に奥平松平家(親藩格)の松平忠雅が備後福山藩から10万石で桑名に入封します。この奥平松平家は家康公の重臣である奥平信昌と家康の長女・亀姫との間に生まれた四男・松平忠明の系統のお家柄です。家康公の長女の嫁ぎ先であるので奥平家も当然、親藩格の大名です。そして奥平松平家は忠雅以降、7代113年にわたって桑名を治めます。

そして時代は江戸後期へとさしかかる文政6年(1823)、再び久松松平家の定永が陸奥白河藩から11万石で桑名に入封します。この久松松平の2回目の桑名支配時代を第2次久松松平時代といいます。

定永はあの寛政の改革を断行した松平定信の嫡男です。どうして陸奥白河藩の久松松平が再び桑名藩主に返り咲いたかというと、あの定信公が先祖伝来の桑名に戻りたい旨を時の将軍である家斉に願い出たところ、寛政の改革の功労に報いる形で実現したといいます。

しかし、これを希望した定信公は高齢を理由に桑名にくることはありませんでした。

第2次久松松平家の桑名支配は5代45年にわたり続きましたが、時は幕末から明治維新へと激動の時代へと進んでいきます。

そして幕末の安政6年(1859)に美濃高須藩の松平定敬(さだあき)が久松松平家の婿養子として迎えられ、第4代桑名藩主となります。

定敬は御三家筆頭の尾張藩主・徳川慶勝や徳川茂徳、会津藩主・松平容保や石見浜田藩主・松平武成らの実弟にあたることで、徳川親藩格の藩主です。そんな血筋の良さが災いしてか、定敬は元治元年(1864)に京都所司代に任命されます。

この時、兄の松平容保は京都守護職にあり、兄弟そろって京都の治安維持に奔走していたのです。

そして容保と定敬の良き理解者であった孝明天皇が崩御されると幕府の権威は一気に失墜し、王政復古の大号令、大政奉還、そして鳥羽伏見の戦いへと進み、会津と桑名藩は薩長と激突することになります。

鳥羽伏見の戦いで賊軍の汚名をきせられ、慶喜公と共に江戸へと逃げ帰ることになります。江戸に移った定敬は兄の容保とともに徹底抗戦を主張しましたが、慶喜公が恭順派に回った上に、戦の責任を容保と定敬になすりつけるという愚挙に出たのです。

新政府軍が決めた朝敵5等級で会津の容保と桑名の定敬は第2等級、慶喜公は第1等級です。

慶喜公に見捨てられた定敬は兄の会津藩主容保と共に新政府軍に対して徹底抗戦を行うことを決定しました。

会津戦争は新政府軍の勝利となり、敗軍の将となった定敬は榎本武揚とともに函館に渡ります。

新政府軍が五稜郭に迫る中で、桑名藩の家老職であった酒井孫八郎は単身、五稜郭に潜入し定敬を連れ出し、船に乗せ江戸へ向かわせようとするのですが、定敬はなんと上海へ逃亡しようと計画します。しかし路銀がままならず新政府軍に降伏することになりました。

戊辰戦争で敗れた旧幕軍の中でも、新政府軍から徹底的にいじめられたのが会津と桑名です。このため桑名城は新政府軍により焼き払われ、櫓もすべて灰燼に帰してしまいました。

桑名城があった場所は現在「九華公園」となっていますが、新たに整備された堀垣は古さをまったく感じることができず、無数の堀の中にただ空地があるという公園になっています。

私たちの街道めぐりの旅では九華公園には入らず、旧街道筋を直進します。街道を歩いていると「井」の字を刻んだ白っぽい石が嵌めこまれている場所があります。これは「通り井」というもので、過ぎ去った時代の水道の跡を示すものです。桑名は地下水に海水が混じるため、寛永3年(1626)に町屋川から水を引いた水道をつくり、町内の主要道路の地下に筒を埋め、所々の道路中央に正方形の升を開けて、一般の人々が利用した。これを「通り井」と言います。

静かな雰囲気を漂わす旧街道を進んでいきましょう。柿安本店がある角から街道をさらに南下すると、右側に延びる参道入口に大きな青銅製の鳥居が立っています。春日神社の鳥居です。

「勢州桑名に 過ぎたるものは 銅の鳥居に 二朱の女郎」と詠われたのがこの鳥居です。

街道時代はこの鳥居前は広小路になっていて、宿内の盛り場として賑わっていたといいます。現在の門前は静かな雰囲気を漂わせています。

春日神社の鳥居

春日神社の鳥居春日神社は桑名宗社ともいわれる神社で、 旧桑名神社(祭神三崎大明神)と中臣神社(祭神春日大明神)を合祀した桑名の総鎮守社です。このため本殿が二つに分かれており、桑名・中臣の両社を祀っています。中臣神社は古来から桑名で崇敬されている地主神ですが、永仁四年(1296)に奈良から春日四柱を勧請し合祀してから春日大明神と言われるようになりました。そして8月の石取祭は春日神社の祭りです。

向かって右側の社殿が旧桑名神社、左側が中臣神社(なかとみ)です。

青銅鳥居は高さ7.6mの大きなもので、寛文7年(1667)に第1次久松松平家の5代藩主「久松松平定重」が250両もの大金を投じて、辻内善右衛門に命じ建立したものです。その後、何度も天災や戦災で被害を受けましたが、その都度修復されて今日に至っています。

鳥居の左側前の大きな石柱は「しるべ石」といわれるもので、江戸時代の迷子の捜索板です。

「しるべ石」は人が多く集まる場所に立てられました。「たづぬるかた」面に尋ね人の特徴を書いた紙を貼りだし、心当たりのある人が「おしゆるかた」面へ、その旨を記した紙を貼るようにしてあります。お江戸浅草浅草寺境内にもあります。

鳥居の先の楼門(随神門)は天保4年(1833)年に第2次久松松平家の第1代藩主松平定永の建立したものだったのですが、昭和20年の空襲で焼失してしまい、平成7年(1995)に再建したものです。神社の境内には文化3年と刻まれた常夜灯や明治天皇に供した御膳水の井戸があります。この井戸は水質が悪かった桑名では良質な水を提供していた井戸です。

春日神社随身門

春日神社随身門 春日神社社殿

春日神社社殿 春日神社前の旧街道

春日神社前の旧街道春日神社から更に東海道を南下していきます。すると左側の掘割に沿って「歴史ふれあい公園」と名付けられた細長い公園が現れます。公園の入口には「日本橋」を形どったミニチュアの橋が架かっています。遊歩道がつづく公園内を進むと、東海道筋に現れる名所がデホルメされて置かれています。そして公園が終わる場所には東海道の最終地点の三条大橋のミニチュアが置かれています。

日本橋のミニチュア

日本橋のミニチュア 三条大橋のミニチュア

三条大橋のミニチュア「歴史ふれあい公園」にそって濠がつづいています。この堀は桑名城を囲む城壁の一部で、正面の堀川東岸の城壁は川口樋門(揖斐川に出る)から南大戸橋に至る約500メートルが残っています。

この小公園を過ぎると道は突き当り、左側にあるのが「南大手橋」です。東海道はここで右折します。

少し行くと右側に石取会館(入場無料)があり、石取祭のビデオや祭に参加する山車のミニチュアを展示しています。

◆石取祭

石取祭の起源は江戸時代初期の頃で、神社の祭場へ町屋川の石を奉納した神事といわれ、毎年8月第1土曜日の午前0時から日曜日深夜まで行われます。町内毎に大太鼓一張と鉦を4~6個持つ山車があり、それが30数台集まって、東海道筋を練り歩きます。

そして全山車が桑名宗社(春日神社)への渡祭(とさい)が終了するまでの二日間、お囃子を打ち鳴らして練り歩くので、「日本一やかましい祭」といわれています。

石取祭のいわれには3つの説があります。

①石占い:石を持って重く感じるか、軽く感じるかで神意を判断する

②社地(境内)の修理:川が近く土地が低いため、石を持ってきて社地を敷き直した

③境内で行われる流鏑馬の馬場を修理するために、川から石を運んだ

旧街道筋は613号線との京町交差点にさしかかります。その交差点の左側には桑名市博物館(入場無料)があり、その壁際に石の道標が置かれています。「右 京いせ道、左 江戸道」と書かれた石道標で下の方は欠けているようですが、東海道筋に置かれていたものをここに移設した、とあります。

京町交差点を渡り、最初の四つ角の右側に「毘沙門堂」があります。そのまま真っ直ぐ進むと小さな「京町公園」があります。この場所が「京町見附跡」です。

京町公園

京町公園毘沙門天堂の角を左折して「よつや通り」へと進んでいきましょう。よつや通りが通る吉津屋(よつや)町にはやたら仏壇屋が多いのです。それもそのはずこの先には寺町と言われるほど寺が密集しています。

この先の信号交差点を渡ると「鍛治町」と町名が変ります。この先で街道の筋道は城下町や宿場町特有の「鉤型」になっている場所にさしかかります。道筋は鉤型と言われているように、くねくねと折れ曲がっています。そんな道筋を進むと右側に桑名名物の佃煮の「しぐれ煮」を扱う老舗の「貝増商店」が店舗を構えています。

桑名の名物の蛤を土産にと願う声が高まり誕生したのが、蛤を溜まり醤油で煮て作った佃煮で「桑名の殿様 しぐれで 茶々漬 」と唄われるほどの人気ぶりだったようです。

「桑名の殿さんしぐれで茶々漬け」と歌われている殿さんとはいったい誰なんでしょう?

実はこの歌に出てくる「殿さん」は江戸時代の桑名の殿様ではありません。ここ桑名には明治から大正にかけて米の取引所が開設され、米相場で大もうけをした大旦那衆がたくさんいたそうです。その旦那衆が儲けた金をもって東京の赤坂や日本橋の芸者衆と大いに遊んだそうです。そして酒宴の最後に旦那衆は「しぐれのお茶漬け」を好んで食べたことで芸者衆がこのような歌を作ったといわれています

東海道名所図会にも「初冬の頃美味なるゆえの時雨蛤の名あり、溜まりにて製す」とありますが、時雨蛤という風情ある名前は芭蕉門下の各務至考の考案らしいです。

その先の四差路を左へ曲がると民家の前に「鍛冶町常夜燈跡」の説明板があります。

「常夜燈は七ッ橋近くにあり、天保4年(1833)、江戸、名古屋、桑名241人の寄進で多度神社の常夜燈として建てられたもので、戦後道路拡張で七里の渡し跡に移した。」とあります。ということは七里の渡しで見た常夜燈は実はここにあったのです。なお七ッ橋は埋められて今はありません。

「いもや本店」のある四つ角を右折して、そのまま旧街道を進んでいきましょう。町名はすぐに「新町」へと変ります。右側の教宗寺の先に「泡洲崎八幡社」があり、「右 きやういせみち 左 ふなばみち」の道標が置かれています。

桑名の地形は古い時代には町屋川の流れにより、自凝(おのころ)洲崎、加良(から)洲崎、 泡(あわ)洲崎の三洲に分かれていたといいます。ちょうどこの辺りは泡洲崎と呼ばれていた場所で、泡洲崎八幡社はこの辺りの鎮守社だったといわれています。

泡洲崎八幡社

泡洲崎八幡社新町を歩いていると、街道沿いに寺院がいくつも現れます。というのも江戸初期の桑名藩主であった本多忠勝が桑名城の守備として寺院を配置したといわれています。桑名の城下に限らず、多くの城下町でも同じように、ご城下のちょっと離れた場所に意図的に寺院を配置し、有事の際には境内に兵を駐屯させ、防備にあたらせていたのです。

教宗寺から1ブロック進むと、右手に堂宇を構えるのが光明寺です。光明寺には「円光大師遺跡」の石碑が建ち、七里の渡しの海難事故で亡くなった旅人の供養塔が置かれています。

光明寺の次に現れるのが光徳寺です。光徳寺には万古焼創始者の沼山弄山(ぬなみろうざん/1718~77)やその後継者の加賀月華(1888~1937)の墓があります。

沼山弄山墓

沼山弄山墓そしてその先に堂宇を構える十念寺には「桑名藩義士森陣明翁墓所」という大きな石柱が立っています。

森陣明(もりつらあき)は桑名藩主松平定敬(さだあき)の京都所司代在任中公用人として勤皇佐幕に心をくだき、戊辰戦争には定敬公に従い函館に立て篭もった人です。

函館戦争の後、投獄されましたが、その後桑名藩に引き渡され、藩主の定敬公を守るため、全責任を負って江戸の旧藩邸で切腹しました。享年44歳。江戸における森陣明の墓は東京江東区の霊厳寺にあります。

ここ十念寺の墓には「うれしさよ つくすまことの あらわれて 君にかわれる 死出の旅立」という彼の辞世の句碑が立っています。

十念寺門前

十念寺門前まるで寺町のような道筋を進んで行くと、比較的道幅のある401号線にさしかかります。

右手に伝馬公園が見えますが、東海道は道の反対側の斜め左へと入る道筋として残っています。

旧街道の右側は寺院(長圓寺と新恩寺)の高い塀がつづいています。そんな道筋を進むと、旧街道の道筋は613号といったん合流します。道の反対にある日進小学校、日進幼稚園は「七曲見附」の跡で、江戸時代には七曲門があり番所が置かれていました。

東海道はこのあたりで「鉤型」になっていたのですが、現在、道は残っていないので、日進小学校前交差点を右折します。

東海道はここから矢田の火の見櫓までほぼ直線の道です。少し進んだ右側に鳥居を構えるのは「天武天皇社」です。

天武天皇社鳥居

天武天皇社鳥居 天武天皇社殿

天武天皇社殿天武天皇社は壬申の乱(672)の時、大海人皇子(後の天武天皇)が一時を過ごしたとされる場所に後年になって創建された神社で、当初は隣の旧本願寺村にありましたが、天和年間(1681~1684)にこの地に移されました。 天武天皇、持統天皇と天武天皇の第一皇子の高市皇子が祀られています。天武天皇を祭祀する全国で唯一の神社です。

天武天皇社の社殿は天皇を祀るにしては極めて質素な佇まいです。それほど広い境内ではありませんが、木々に囲まれ、厳かな雰囲気が漂っています。

「壬申の乱とは西暦672年、天智天皇の弟の大海人皇子が近江大津朝を継いだ大友皇子に対し反乱を起こした戦いです。大海人皇子は隠れていた吉野を出て伊賀を通ってこの地に陣を置き、伊勢や尾張の兵を集めて美濃に進出して不破の地で全戦線の指揮をとりましたが、同行した妻の鵜野皇女(うののひめみこ/後の持統天皇)はこの地に留まり、伊勢の勢力を固めたといわれています。戦いに勝った大海人皇子はその後、即位し、第40代の天武天皇となったのです。」

天武天皇社からほんの少し進んだ左側の空き地に入った左側に「梅花佛鑑塔(ばいかぶつかがみとう)」が置かれています。この場所にはかつて「本願寺」という寺があったそうですが、今はありません。そんな場所に俳聖芭蕉の門人の一人「各務支考(かがみしこう)」の分骨供養塔が置かれています。

碑面には「今日ばかり 人も年よれ 初時雨」と句が刻まれています。

この句の意味は「時雨の寂しさは枯淡の境地に達した老いの心にふさわしい。折しも降り出した初時雨に若い人たちよ、今日ばかりは年寄りの気持ちになって、この寂びた情緒を味わってほしいものだ」

支考は蕉門十哲の1人で、美濃派の創始者で美濃国だけに限らず近国に多数の門弟を抱えていました。支考は享保16年(1731)に亡くなった後、門人の手によって美濃地方の北野村に墓を建てたのですが、支考ほどの人物の墓が美濃の片田舎に置かれているのは惜しいということで、北伊勢の門人の手により東海道筋の本願寺に分骨墓を建てたのです。

各務(かがみ)の名に因んで墓石は「鏡」のように丸い形をしています。

そしてその先の広場に「善光寺一分如来碑」が置かれています。「善光寺一分如来 世話人万屋吉兵衛」と刻まれていて、寛政12年(1800)の建立です。その先の右側には「左 東海道渡船場道」「右 西京伊勢道」と刻まれた明治20年建立の道標がります。 その道標の向かいに珍しい名の神社、「一目連神社(いちもくれんじんじゃ)」が祠を構えています。

一目連神社

一目連神社一目連とは珍しい名ですが、桑名の北の多度大社にも同名の一目連神社があります。多度の一目連神社は多度大社の別宮で、祭神は本宮の祭神である天津彦根神(あまつひこねのみこと)の子神の天目一箇命(あめのまひとつのみこと)で金工鍛冶の神、作金者の神、鉱山師の神として崇められています。

祭神の天目一箇命の「目一箇」は片目という意味のようで、鍛冶が鉄の色でその温度をみるのに片目をつぶっていたことからと説があるようです。桑名城下の鋳物に従事する人達が多度大社に勧請してこの場所に一目連神社を建てたのでしょう。

尚、多度神社は天照大神の第3子である天津彦根命を主祭神としています。このため伊勢神宮とは深い関係があり「お伊勢参らばお多度をかけよ お多度かけねば片参り」と言われています。

このあたりの地名は以前は鍋屋町(現在は東鍋屋町)で、鋳物に従事する職人が多く住んでいたことから、この町名になったといわれています。そして街道を進んでいくと地名は西鍋屋町に変わります。このあたりにも寺院が多く、明円寺、教覚寺が堂宇を構えています。

私たちはいよいよ桑名宿の西のはずれにさしかかります。小さな四つ角に火の見櫓が置かれています。この辺りは街道時代に立場が置かれていました。

火の見櫓

火の見櫓そしてこのあたりは「八曲」といわれる鉤型の道筋になっていて、桑名宿の西のはずれの出入口になっていました。 西国の大名が通行する際には桑名藩の役人がここで出迎えて案内をしました。

また、旅人を引き止めるため客引小屋もあったといいます。さあ!桑名宿はここで終わります。

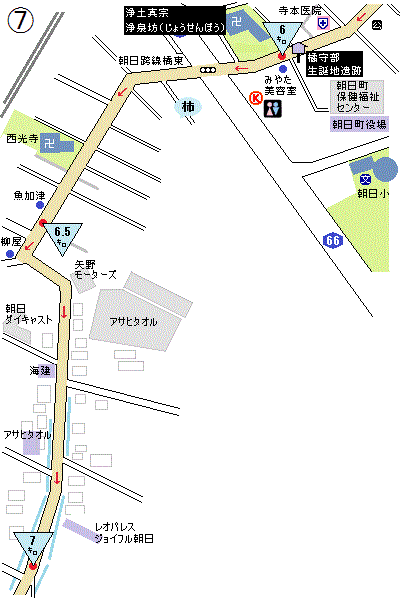

火の見櫓から700メートルほど歩くと立派な構えの浄土真宗本願寺派の「了順寺」が山門を構えています。この立派な山門は桑名城の遺物と伝えられています。

了順寺山門

了順寺山門 了順寺ご本堂

了順寺ご本堂その先に「江崎松原跡」の案内板が置かれています。

「七里の渡しから大福までの東海道の両側には家が建ち並んでいたが、江場から安永にかけての192間(約345m)は両側とも家がなく、松並木になっていた。眺望がよく、西には鈴鹿山脈が遠望され、東には伊勢湾が見られた。松並木は昭和34年の伊勢湾台風頃までは残っていた。」とあります。

しかし現在は松の木が一本もなく、両脇には家が建ち並んでいるので、ここで書かれているような風景を見ることはできません。

了順寺から700メートル位歩くと「大神宮の一の鳥居下賜」と刻まれた石碑が建つ「城南神社(じょうなん)」があります。

城南神社一の鳥居

城南神社一の鳥居 城南神社石柱

城南神社石柱城南神社は伊勢神宮に天照大神と豊受大御神が鎮座する前この地に仮座したことから、式年遷宮後の鳥居と建物の一部が下賜されるといいます。実はここ城南神社の地は11代垂仁天皇の御世に、天照を祀る場所を探し求めて群行した倭姫が頓宮として立ち寄った場所とされています。そんなことで当社の主祭神は天照大神です。

街道に面して立派な鳥居が構えています。この鳥居が伊勢神宮の一の鳥居で、式年遷宮の際に桑名宿の七里の渡しの鳥居になり、その後、城南神社の鳥居として下賜されているのです。いわゆる使い回しのリサイクル鳥居です。

国道258号線に出たら地下道を通って向こう側へ渡ってそのまま直進します。道は少し上りになりややカーブしているが、右側に古い家が残っています。

江戸時代の安永(やすなが)は東海道の桑名宿の入口にあった立場で、町屋川(員弁川/いなべがわ)の水運の船の発着場だったところです。街道の左側の藤棚のある料理旅館の「玉喜」は江戸時代には茶屋を営み、街道を往来する旅人相手に名物の安永餅(やすながもち)を売っていたといいます。

◆現在の安永餅「株式会社永餅屋老舗」

〒511-0079 三重県桑名市有楽町35

☎0594-22-0327

当店は寛永11年(1634)に創業し桑名の安永で「やすながもち」を販売してきました。現在の店は安永の地から桑名市内へ移転しています。

やすながもち

やすながもち10本入(紙箱):1180円

紙箱入は10本~50本まで各種あります。

実はこの「やすながもち」とよく似た餅菓子が四日市にもあります。四日市の餅は「なが餅」と呼ばれるもので、こちらは創業天文19年(1550)の笹井屋さんが取り扱っています。

桑名では「やすながもち」を買う時間がなかったので、四日市でなが餅の笹井屋さんに立ち寄ることにします。

四日市のなが餅

四日市のなが餅7個(箱入):750円

箱入は7個~33個まで各種あります。

左手に国道1号が見えてきますが、小道を直進すると左側に樹齢200年の老木の楠があり、注連縄(しめなわ)が結ばれています。

玉喜を過ぎたところの右側の石積の上に「常夜燈」、その前に「石造里程標」が立っています。

常夜燈

常夜燈常夜燈は東海道の灯標として伊勢神宮の祈願を込め、桑名、岐阜の材木商により文化元年(1818)に寄進された「伊勢両宮常夜燈」で、桑名の根来市蔵という石工が彫ったものです。

石造里程標は明治26年の建立で、正面に「従町屋川 中央北 桑名郡 」、左面に「距三重県県庁舎拾一里口町余」と刻まれています。

そのまま進むと「安永第一公園」で、町屋川(員弁川)が見えるところで行き止まりとなります。

東海道の案内板があり「寛永12年(1635)にここから対岸に橋が架かった。川の中州を利用し、大小二つの板橋だったり、 一つの板橋だったりした。中央に馬がすれ違えるように広くなっていた。昭和12年に国道1号線の橋が架かり、その橋はなくなった」と記されています。

十返舎一九は町屋川を「待つ」にかけて、「旅人を 茶屋の暖簾に 招かせて のぼりくだりを まち屋川かな」と詠んでいます。

常夜灯の向かいに「料理屋すし清」が店を構えています。その入口あたりにクスノキの大木があります。幹回りが3.5m、樹高25m、枝張20mの大木です。

桑名市はここまでで、川を渡ると三重県の中で最も面積が小さい自治体の三重郡朝日町に入ります。

町屋川(員弁川)

町屋川(員弁川) 橋の袂のススキ

橋の袂のススキ旧東海道筋は「すし清」の先へ延び、町屋川に架かる木橋につながっていたのですが、かつての橋は現在ないので、私たちは国道1号線の町屋橋を渡ることにします。町屋川は桑名宿内の春日神社の石取祭りで使われる「石」を採取することで知られています。

旧街道筋へは橋を渡り終えたところで、右に曲がって坂を下り、すぐに左折して細い道に入ります。ここから近鉄伊勢朝日駅まで約850メートルの距離です。道はやや上りで、江戸時代には「だらだら坂」と呼ばれたようです。

街道の右側に「十一面観世音菩薩」の石柱があり、その奥に金光寺が堂宇を構えています。そしてその先の右側には真光寺が山門を構えています。

さらに先の左側に「一里塚跡」の石柱がありますが、お江戸から数えて97番目の「縄尾(なお)の一里塚」があった場所です。

私たちは尾張の宮の渡しから海上七里を船で渡ってきました。ということは宮の一里塚が89番目だったので、90番から96番目の一里塚は欠番となります。そして久し振りにあらわれたのが97番目の縄尾の一里塚です。

歩き始めて5キロ地点を過ぎると、街道右側に「富士の光 清鷹」の看板を上げた安達本家という造り酒屋が現れます。

安達本家

安達本家酒屋の前を通り過ぎると、東芝の工場が右にあり、左側に近鉄の伊勢朝日駅があります。

東芝工場

東芝工場 近鉄伊勢朝日駅

近鉄伊勢朝日駅踏み切りを渡ると左側にある「旧東海道」の石碑は宿駅四百年記念に建てた新しいものです。

【ここは東海道】

『打興じてなを村おぶけ村にたどりつく。此あたりも蛤の名物、旅人をみかけて、火鉢の灰を仰立て仰立て女「おはいりなさいまアせ。諸白もおめしもございまアす。おしたくなさりまアせ」・・・・・・』

とは十返舎一九の東海道中膝栗毛の一部です。

ここ朝日は東海道に沿ってできた町です。昔は多くの旅人がひっきりなしに往来していました。「膝栗毛」に登場する弥次さん、喜多さんもそのひとりでした。

道筋には、わらぶき茅ぶきの農家がならび、村はずれには見事な松の並木がみられました。桑名の宿から一里(約4km)の地点に位置する縄生村には一里塚もありました。

また、小向村(おぶけ)には桑名や富田とならんで焼き蛤を名物として商う茶屋がありました。火鉢に松かさを燃やして蛤を焼き、店先では大声で客を呼込んでいました。旅籠も数軒あり、男たちは、「往還かせぎ」といって駕籠かきや馬方などをしていました。

ここから10m先の榎(エノキ)は樹齢300年余で、東海道の並木の一本だったといわれています。

その先の右側に連子格子が素晴らしい家が街道脇にあります。

そして、その先は旧小向村(おぶけ)で、右側に「東海道」の道標と「御厨小向神社」の石柱が建っています。小向(おぶけ)村は古萬古焼の発祥の地として知られています。

さらにその先の左側角に「橘守部旧蹟」の表示があります。

「橘守部はこの地の庄屋の家に生まれましたが、父親が一揆加担の容疑を受け、家が破産してここを追われました。守部はその後、独学で国学を学び、香川景樹、平田篤胤、伴信友とともに天保の国学四大家の一人に数えられました。

本居宣長を痛烈に批判し、古事記よりも日本書紀を重んじ、神話の伝説的な部分と史実の区分の必要性を説いた人です。」

嘉永二年(1849)に69歳で没しました。お墓は東京都台東区向島の長命水や桜餅で有名な長命寺にあります。

その先の右側の「浄泉坊」は浄土真宗本願寺派の寺院ですが、山門や瓦に徳川家の三葉葵の紋がついています。

徳川家とゆかりのある桑名藩の奥方の菩提寺になっていたことがあり、東海道を通る大名は駕籠を下りて黙礼をしたと伝えられる寺院です。尚、当寺には400年前の桑名城の建物が移築されて書院として使われているといいます。おそらく明治初年に桑名城が破却される際に払い下げられたのではないでしょうか?

また屋根の鬼瓦の一つには桑名藩主であった奥平家の九曜梅鉢紋と同じく藩主であった久松家の五輪梅鉢紋が彫られています。

浄泉坊

浄泉坊「朝日跨線橋東交差点」を渡ると、その先に石垣に白壁が美しい真宗大谷派の「西光寺」が現れます。白壁の塀の中に松の木が植えられていますが、これらの松は街道松の名残と言われています。

西光寺

西光寺 西光寺

西光寺 西光寺

西光寺 西光寺

西光寺右側の細い道の角に「JR関西線朝日駅入口」の表示板があり、100m奥に無人駅があります。

駅前を過ぎると右側の柳屋という雑貨屋の先で道が二又になっています。東海道は左折しますが、道はすぐに右へカーブします。

ここからは一本道で、しばらく民家が続きます。民家がなくなったところから桜並木がつづきます。

伊勢湾岸道路のガートをくぐると朝明川(あさけがわ)に出ます。

橋を渡る手前の右側の土手脇に多賀大社の常夜灯が置かれています。

多賀大社は滋賀県の多賀町にある神社です。この多賀神社は「お伊勢参らばお多賀へ参れ、お伊勢、お多賀の子でござる」と詠われ、多賀大社も伊勢神宮と深い関係があります。

その理由は多賀大社の主祭神がイザナミとイザナギでこの二神から生まれたのが天照大神なのです。

そんなことで「伊勢へ七たび、熊野へ三たび、お多賀様には月まいり」とも言われ、江戸時代から伊勢詣でと並んで多くの参詣客を集めていました。

朝明川(あさけがわ)は鈴鹿山脈の釈迦ヶ岳にその源を発して、最終的には伊勢湾に注ぐ川です。歴史的には東征中の日本武尊が当地で夜明けを迎え、朝明川の水で口をすすいだことから川の名が付いたと伝わっています。また壬申の乱の際、大海人皇子が伊勢神宮に遥拝し、戦勝を祈願した遼太川がこの朝明川とも伝えられてきました。

伊勢湾岸道路と北勢バイパスのガードをくぐり、橋を渡ると四日市市へと入り、地名は松寺になります。道の右側の狭い道角に「御厨神明社」の大きな石柱が建っています。御厨神明社は伊勢神宮の御厨の地に建てられたことでこのような社名になっています。御厨とは本来、「台所」という意味ですが、ここでは伊勢神宮に納める穀物や野菜などを栽培する土地のことをいいます。御厨という地名は全国に点在していますが、伊勢神宮が鎮座する伊勢国だけに、いたるところに「御厨」があります。この先、ほんの僅かな距離に別の御厨神明社があります。

少し進むと左側にはタカハシ酒造という造り酒屋があります。タカハシ酒造は江戸時代の末の文久2年(1862)創業で、昭和8年以来、伊勢神宮をはじめ県下800の神社にお神酒を奉納しています。

また当酒造の発泡日本酒「伊勢の白酒(しろき)」は以前、SMAP X SMAP」の「ビストロ・スマップ」で紹介された話題の酒です。

発泡日本酒なので、口に含むと泡がピチピチとはじける不思議な酒ですが、味は日本酒そのものです。

酒蔵に隣接する直売所「伊勢の蔵」では数種類のお酒を試飲することができます。

◆伊勢の蔵の営業時間

☎059-365-0205

09:00~12:00

13:00~16:00

日曜祝日は定休

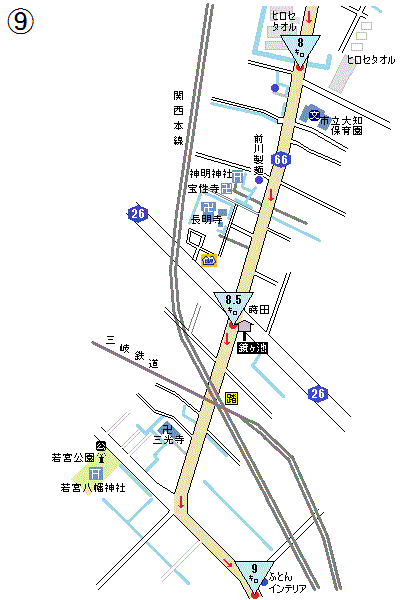

タカハシ酒造を過ぎると「伊勢松寺の立場跡」と案内板が街道脇に置かれています。

タカハシ酒造から500mで蒔田集落に入り、100m先の右側には御厨神明神社と宝性寺があります。前述のように御厨神明神社は伊勢神宮の御厨の地に建てられたのでその名があり、以来、神明社は蒔田村の氏神として信仰されてきました。

神明社と隣接する宝性寺は天平12年(740)、聖武天皇の勅願で創建されたと伝えられる由緒ある寺で、別名「蒔田観音」と呼ばれています。永禄11年(1568)の伊勢長島の一揆で焼失、その後建てられたものも焼失しました。現在の建物は江戸時代の文化11年(1814)の建設です。

宝性寺の先には立派な塀と堀に囲まれている浄土真宗本願寺派の長明寺が堂宇を構えています。街道から50mほど奥まった場所にあるので立ち寄りは割愛しました。

当寺の創立年代及び開基は不明ですが、慶長9年(1604)現在の寺号を称し、その後、慶安4年(1651)領主松平隠岐守より現在の寺地を賜わり今日に至っています。尚、長明寺がある場所は文治年間(1185~90)には蒔田相模守宗勝が築いた蒔田城があった場所と言われています。蒔田相模守宗勝は時の後鳥羽院守護職としてこの地を治めた人物です。

境内は濠と築塀に囲まれ、参道正面入口に文化3年(1806)に築造された参詣橋が架かり、その奥に昭和初年に建立された山門が構えています。山門をくぐると正面中央に昭和31年(1956)再建された入母屋造の大きなご本堂があります。山門左脇に建つ鐘楼は寺誌では延宝年間(1637~80)に建立したと伝えられています。

長明寺から300mほど進んだあたりの街道左側の民家の前に聖武天皇ゆかりの遺跡「鏡ヶ池(笠取り池)」の石碑が置かれています。

【聖武天皇ゆかりの遺跡「鏡ヶ池(笠取り池」】

『続日本紀』によると、聖武天皇は、奈良時代の天平12年(740)に伊勢国を行幸になり、11月に一志郡河口をたち、鈴鹿郡赤坂の頓宮を経て、23日に朝明郡の頓宮に着かれたとある。

その場所の所在は不明であるが、当地近辺であり、松原町のもと松原姓を名乗っていた旧家田村氏宅に伝わる話では、聖武天皇が行幸の際に松原を通られると一陣の風が吹き、天皇の笠が池の中に落ちた。ちょうどその時、傍に洗濯をしていた娘がその笠を拾って差し上げたため、これが縁となって天皇はこの田村家に宿をとられたという。明くる朝、旅立ちの日は風もなし、空は真っ青に澄んで、馬上の天皇の姿と、見送る娘の姿とが、鏡のような池の上にともに映えて、一幅の絵を見るような光景になった。以来、この池を「鏡ヶ池」とも呼ぶようになったといわれる。

そこから400m先で三岐鉄道の高架下にあるJR関西本線の踏切を渡ります。

踏切を渡り80mほど進むと、右手に三光寺が堂宇を構えています。この三光寺には前述の蒔田城を築いた蒔田相模守宗勝の墓があります。

三光寺の門前入口から120mほど進むと四差路にさしかかります。ここを左折して旧街道を進んでいきます。

さあ!第一日目の終着地点まで、あとわずかな距離です。

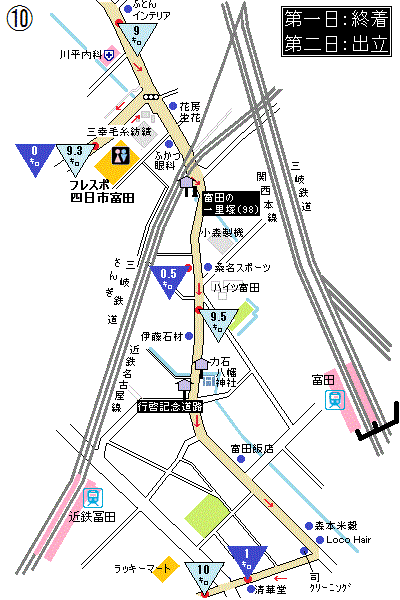

川平内科を過ぎて、次の信号を右へ曲がると、第一日目の終着地点のスーパーマーケット「フレスポ四日市富田」前に到着です。桑名の七里の渡しからここまで9.3キロの距離です。お疲れさまでした。

私本東海道五十三次道中記 第30回 第2日目 四日市富田から四日市宿を抜けて采女のサークルKまで

私本東海道五十三次道中記 第30回 第3日目 石薬師、庄野を辿り関西本線・井田川駅前まで

東海道五十三次街道めぐり・第三ステージ目次へ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます