さあ!第二日目が始まります。

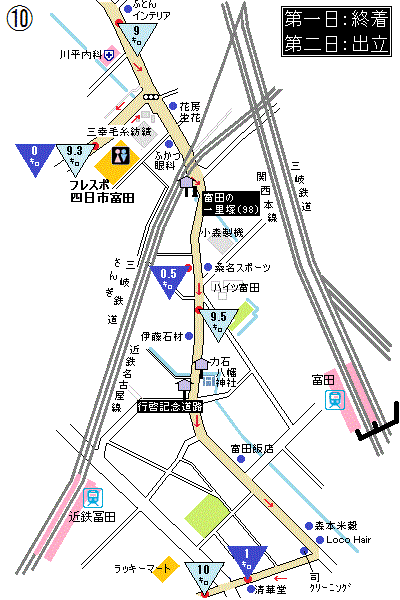

昨日の終着地点である「フレスポ四日市富田」が本日の出発地点です。

本日はここフレスポ四日市富田を出立して、まずは5.5キロ先の四日市宿を目指します。その後、お江戸からちょうど100番目の「日永一里塚」を経て、東海道と伊勢街道の分岐点の追分を抜け、日本武尊ゆかりの「杖衝坂(つえつきざか)」を越えて、采女のサークルKまで15.5キロを歩きます。

ちょっと長めの行程ですが、晩秋の伊勢街道を辿ってまいります。

四日市富田は比較的大きな町で、なんと三岐鉄道、関西本線そして近鉄名古屋線が交わるターミナルで、町全体に賑やかな雰囲気が漂っています。旧街道は住宅街を縫うようにくねくねと曲がりながらつづいています。

歩き始めるとすぐに三岐鉄道と近鉄の高架をくぐります。昔は庚申橋といっていた小さな一里塚橋があり、橋を渡った右側に目立たない存在で98番目の「冨田一里塚跡」の碑が置かれています。

冨田一里塚跡

冨田一里塚跡江戸時代初期に東海道が開設され、大名行列や伊勢参りなどの多くの旅人が行きかい、 同時に立場になっていた冨田(とみだ)はたいへんな賑わいを見せていました。

その当時、冨田には多く茶屋があったそうですが、茶屋の名物が焼き蛤だったのです。十返舎一九の「東海道中膝栗毛」では喜多八が茶屋の名物の焼き蛤で騒動を起こしています。

膝栗毛には「富田の立場にいたりけるに ここはことに焼はまぐりの名物、両側に茶屋軒を並べ往来を呼びたつる声にひかれて茶屋に立ち寄り」とあり、冨田の茶屋の競争が激しかった様子が描かれています。

弥次郎兵衛と喜多八が焼き蛤でめしを食ったまではいいが、焼き蛤が喜多八のへその下に落ちてやけどするはめになり、「膏薬は まだ入れねども はまぐりの やけどにつけて よむたはれうた」という狂歌が落ちになっています。

道をすすむと左側に八幡神社が現れます。八幡神社の祭神は応神天皇で明治42年の神社統合令で鳥出神社に合祀されましたが、昭和49年、現在地に社殿を建てて再建されたものです。八幡神社の境内には力比べに使われたというおよそ100㎏の横長の丸い石(力石)が置かれています。

八幡神社

八幡神社江戸時代には八幡神社が富田の西端で、鬱蒼とした鎮守の森で覆われ昼でも暗かったと伝えられています。現在は私鉄の近鉄が通っていることからこの辺りは開発が進み、民家が密集しています。道をそのまま進むと正泉寺に突き当たってしまうので、手前の三叉路のクリーニング屋の角を右に曲がります。

三叉路を右へ曲がると、商店が並ぶ仲町通りへと入って行きます。道筋の先の右側に富田地区市民センターが見えてきます。

その前に「右 富田一色、東洋紡績、川越村」と書かれた道標が置かれています。これは大正6年10月に建てられたものです。また富田小の正門脇には「明治天皇御駐れん跡」の立派な石碑も置かれています。

明治天皇は明治元年(1868)9月20日、京都を発ち、25日に富田茶屋町の広瀬五郎兵衛方に御少憩になり、富田の焼き蛤を賞味なられた。そして同年12月19日、京都に戻られる途中も小休止されました。更に明治2年に神器を奉じて東京に遷都されたときと、明治13年陸軍大演習で行幸された際もここに立ち寄られています。そんな折に明治天皇は富田の焼きハマグリをご賞味されたといいます。

明治天皇が休憩された屋敷は東海道に沿った現在の富田小学校から富田地区市民センターにかけてあった。」という説明板があります。

道筋は十四川へとさしかかってきますが、川を渡る手前の左側に大きなお寺が堂宇を構えています。真宗高田派の寺院で善教寺といいます。

善教寺本堂

善教寺本堂当寺には重要文化財に指定されているご本尊の阿弥陀如来立像が祀られています。以前は国宝に指定されていました。この立像の製作年代は鎌倉時代中期(1240年代)に溯ります。また立像内部には鎌倉時代の文書が多数納入されているのが発見されました。門前にはかつて阿弥陀如来像が国宝に指定されていたことを示す大きな石碑が置かれています。

善教寺石碑

善教寺石碑その先には十四川が流れています。この河岸には桜並木が両岸1.2㎞にわたって、ソメイヨシノが約800本植えられています。この桜並木は日本の桜の会より全国表彰を受けたことがあります。

十四橋を渡ると南富田(旧茂福村)となり、街道右側に薬師寺が山門を構えています。当寺には弘法大師が彫った60年に一度開帳される秘仏の薬師如来が祀られています。この薬師如来は大同年間(806~810)に疫病に苦しんでいた住民のために弘法大師が自ら彫られてものだそうです。

薬師寺からほんの僅かな距離を歩くと、街道右側に立派なお寺が現れます。真宗本願寺派の光明院常照寺です。

開山は天文7年(1538)、寛文年間(1661~1673)に天台宗から浄土真宗本願寺派に改宗しました。

ご本堂は明治42年(1909)の再建で、鐘楼と山門も明治末期の建築です。鐘楼の鐘は昭和27年(1952)の四日市大博覧会で展示されていた「平和の鐘」を譲り受けたものです。

常照寺ご本堂

常照寺ご本堂常照寺を過ぎると、道筋は明らかに「鉤の手」状に鋭角的に曲がります。その曲りに「新設用水道碑」という大きな石碑と、その脇に「力石(19kgと120kg)」が置いてあります。茂福町(もちぶくまち)の力石と呼ばれているものです。

力石

力石 力石

力石「明治時代中期、二つの寺の御堂を再建するため土台石の奉納があった。その際、地固めに集まった人達の間で、休憩時に奉納された石を持ち上げ力競べを行なわれた。茂福地区ではその後も大正の終わりまで力競べが続いた。」と説明版に記されています。

鉤の手を左に曲がると、再び大きく右手に曲がる次の鉤の手が現れます。その右角の一画に堂宇を構える立派なお寺があります。本願寺派の林光山證圓寺(とうしょうじ)といいます。

證圓寺山門

證圓寺山門 證圓寺境内

證圓寺境内天文年間(1532~1555)に浄土真宗本願寺派に改宗したお寺です。戦国時代末期、茂福城主の茂福盈豊(もちぶくみつとよ)が織田信長家臣の滝川一益に伊勢長島で謀殺され、後に茂福城は落城します。その後、盈豊(みつとよ)の遺児は家臣に匿われて逃れ、後にその子孫が證圓寺住職を務めたといいます。

しばらく行くと右側に茂福(もちぶく)神社の石柱が立っています。茂福の産土神として地元では崇敬されています。茂福神社は元禄16年(1703)頃の東海道分間絵図に天王社と記載されていましたが、明治28年(1895)に現社名の茂福神社に改称されました。その後、明治42年(1909)に鳥出神社にいったん合祀されましたが、昭和25年(1950)に鳥出神社からご祭神を分祀し、茂福神社が再興されました。茂福神社は路地を入って300m程行かなければなりません。

茂福神社の参道入口を過ぎると、本日の歩行距離は2キロに達します。

そのまま進むと産業道路64号線と交叉する八田三丁目西交差点にでます。このあたりは自動車販売店や工場が多く、これまで歩いてきた道筋の風景とは異なる雰囲気が漂っています。

無味乾燥なあまり面白味のない道筋を進み、前方の米洗川(よないかわ)を渡る手前の右側に「羽津の常夜燈」といわれた燈籠が置かれています。

これまでとはちょっと異なる風景が続く中を進むと、米洗川(よないがわ)があり、橋を渡ると八田町へと入ってきます。

米洗川という川名ですが、「こめあらいかわ」とつい読んでしまいがちですが、「よない」と読むようです。

川の名の由来は志氐神社(しでじんじゃ)の天武天皇伝説に関係があるようです。志氏の氏の下に一を付けるのが本当のようです。米洗(よない)の名は、古の時代、天武天皇が伊勢神宮遥拝に供える御神酒を作るため、住民に麹づくりを教え、この川で麹にする米を洗ったことに因んでいます。

※志氐神社の参道入口が米洗川から約1キロ先のあります。

志氐(しで)とは珍しい名前です。その由来は天武天皇が皇子であった時に、壬申の難をさけて、吉野から鈴鹿を経て桑名の頓宮(とんぐう)にお出ましの途中、迹太川(とおがわ)の辺で天照皇大神宮を遥拝するため、ここに木綿(ゆふ)取重(しで)て御身の禊(みそぎ)をなされたので「志氐」の名がおこり、神社の名となったと伝えられいます。

そしてここでいう「シデ」とは神道のお祓いで神主さんがもつ「御幣(ごへい)」のことを指します。シデを「紙垂」と書くこともあります。

米洗川を渡ると、道筋は住宅街へと入ってきます。道筋にはちらほらと「窯」の文字が現れてきます。というのも四日市は万古焼の故郷ということもあり、街道筋に窯元が点在しています。そんな道筋を進んで行くと、街道右手に小さなお堂がぽつねんと置かれています。

地蔵堂

地蔵堂このお堂は地蔵堂でその傍らに伊勢国八幡神社碑があります。かつては八幡村という村名の由来になった八幡神社が鎮座していましたが、この八幡神社は明治41年(1908)に志氐神社に合祀されています。

桑名から旅を始めて、街道を飾る往還松の並木はほとんど姿を消してしまい、見ることができませんでした。かつては畷道にそって美しい松並木が並んでいたのですが、昭和34年の伊勢湾台風で被害を受けて姿を消してしまったといいます。

そんな往還松の名残である1本の松の木はこのあたりの地名が「川原須」ということから「かわらずの松」と命名され、街道脇に現れます。樹齢200数十年の古木ですが、寂しげに街道脇に聳えています。

かわらずの松

かわらずの松そして、しばらく歩くと享保10年(1725)に建てられという志氐(しで)神社の鳥居が現れます。

志氐神社の創建は定かではありませんが、社伝によると垂仁天皇の御世(前29~70年)ともいわれています。

志氐神社の鳥居

志氐神社の鳥居この志氐(しで)神社への参道入口が東海道筋にあることで、ここには面白い石が置かれています。この石は妋石(みよといし)と呼ばれているもので、街道を挟んで2つ置かれています。志氐(しで)神社にはイザナギ・イザナミという夫婦の神様が祀られていることから、縁結び、夫婦円満のご神徳があります。そのことから古来より、東海道を行き交う多くの旅人はこの妋石(みよといし)をなでて縁結び、夫婦円満を祈願したといいます。

妋石

妋石 妋石

妋石志氐(しで)神社の鳥居からほんの少し進むと、街道右手に「八十宮(やそのみや)御遺跡」という大きな石碑がある光明寺が山門が現れます。光明寺は真宗本願寺派の寺です。

光明寺山門前

光明寺山門前 光明寺山門

光明寺山門時代は江戸時代の正徳の頃(1700年代の前半)のお話です。八十宮は吉子内親王(よしこないしんのう)の幼称で、異母兄に東山天皇、同母兄に有栖川宮職仁親王(よりひと)がいます。八十宮は生後1ヵ月で時の7代将軍、徳川家継公と婚約しましたが、夫となる家継もわずか6歳でした。しかし婚約した2年後に家継が死去したため史上初の武家への皇女降嫁、関東下向には至らなかったのです。

ということは八十宮自身、僅か1歳7か月で後家となってしまったのです。その後、八十宮吉子内親王は出家し、法号を浄琳院宮(じょうりんいんのみや)と称され、45歳で亡くなりました。ちなみに墓所は京都の知恩院にあります。

八十宮と光明寺の関係なのですが、宮は出家後、青蓮院(皇室と関わりが深い京都にある天台宗総本山比叡山延暦寺の三門跡の一つ)所属の別殿に住まわれましたが、その時、光明寺第5世俊応の妹つね(宮名:岡田)が宮付きの青蓮院御曹司として召されました。宮は宝暦8年(1758)8月に薨去され、その際に、位牌と遺物3品がつね女に下賜されました。これらの品々は光明寺に奉安されていましたが、昭和20年(1945)の四日市空襲の際に収蔵庫が罹災し焼失してしまいました。

光明寺を過ぎると道が左へカーブ、すぐに右カーブ、そして国道1号線に合流します。ここから車の往来が激しい国道1号に沿って1キロ弱歩いていきます。ここまで来ると四日市市街までは目と鼻の先です。

金場町の交差点には小さな道標が立っています。

道標の表面には「右くわな 左四日市道」、右面には「右四日市、大矢知道」とあり、左面には「大正12年1月3日」、陰刻に「羽津四区除雪紀・・」と刻まれています。三ツ谷町交差点の角には四日市名物の「なが餅」を販売する「笹井屋」の支店が店を構えています。笹井屋の本店はこの先の「三滝川」を渡った袂に店を構えています。

金場町の交差点から700mほど歩くと、国道1号から分岐するように道筋が左へと入って行きます。その道筋に入る左手に「多度神社」が祠を構えています。明治18年(1885)に創建された神社です。

伊勢の国の二宮に列せられる多度神社の分社です。主祭神はアマテラスとスサノオの誓約で生まれたアマツヒコネノミコトです。

このことから神宮との関係も深く、「お伊勢参らば お多度もかけよ お多度かければ片参り」と言われ、古くから伊勢神宮に参拝するにあたって、多度神社も併せて参ることで「両参り」になるよう言い伝えられています。

そのまま進んで行くと海蔵川に突き当たり、東海道筋はいったん途切れてしまいます。「三ツ谷一里塚跡(99)」の石碑が海蔵川の土手際に置かれています。

江戸日本橋から99番目(約389km)、京三条大橋からは26番目(約110km)となる一里塚です。

三ツ谷一里塚跡

三ツ谷一里塚跡江戸時代の東海道の海蔵川には土橋が架かっていました。元禄3年(1690)の「東海道分間之図」には海蔵川に突き出た辺りに一里塚が記されています。昭和20年に川を拡張した際、一里塚だったところは川の中に入ってしまいました。土手際にあるこの石碑は最近になって建てられたものです。

東海道分間之図には海蔵川を「かいぞ川」と書いてありますが、国道に架かる橋には「かいぞうばし」と刻まれています。

国道にかかる海蔵橋を渡ったらすぐ左折します。その少し先で道筋は二股になるので、右側へとつづく道が東海道です。とはいっても、この道筋は古い家がある訳でもなく民家と商店が続くだけです。

かいぞ川の眺め

かいぞ川の眺め かいぞうばし

かいぞうばし

かつての宿場のエリアへと入っていきますが、ここもご多分に漏れず、古い家並みはまったくのこっていません。国道1号線は旧街道にそって右手を走っています。

旧東海道筋を南下していくと、大きな信号交差点を渡ります。ほんの少し行くと、街道右手に宝来軒という和菓子屋が現れます。当店の名物は「大入道せんべい」です。

大入道とは日本古来の妖怪なのです。実は市内に社殿を構える諏訪神社で行われる例祭で使われる山車の中に「大入道山車」があります。この山車にはからくり人形が乗せられているのですが、首をのばしたり、舌をだしたり、目を剥くなどの仕掛けが施され、祭りに訪れた人々の目を楽しませたといいます。

諏訪神社で使われていた山車はかつては30基ほどあったのですが、戦災でそのほとんどが焼失してしまいました。幸いにも大入道山車は焼失を免れ、現在でも毎年8月第1日曜日に行われる「大四日市まつり」で登場します。

交差点から200mほど行くと小さな川の袂に「嶋小のだんご」の看板を掲げた「嶋小餅」が店を構えています。江戸時代の文政年間の創業。

更に進むと、三滝川に架かる三滝橋が見えてきます。その橋の袂にも「創業元禄 文蔵餅 三滝屋」の看板を掲げた店が現れます。

三滝川

三滝川さあ!この三滝橋を渡るといよいよお江戸から43番目の宿場町「四日市」の東木戸です。

広重の四日市宿の浮世絵は、川に突き出た縄手道の上に突然強風が吹き、吹き飛ばされた笠を追う男と 板橋を歩いて平然と立ち去る男を描いていますが、浮世絵にある三重川は三滝川のことで、海蔵橋から700mほどの距離です。

四日市の景

四日市の景四日市宿は三滝橋を渡ったところから諏訪神社の手前までの六町二十間(約700m)の短い宿場町ですが、宿内人口は6890人 、家数1561軒、本陣2軒、旅籠111軒と比較的多いのです。

これは四日市が伊勢参詣に使われる伊勢街道の追分(分岐点)にあり、陸海交通の要所で商業が盛んな土地だったことによります。

江戸時代の寛永年間に刊行された「東海道名所図会」には「当駅海陸都会の地にして商人多く、宿中繁花にして、旅舎に招婦見えていと賑はし」と書かれています。

三滝橋を渡ると右側に「笹井屋菓子店」が店を構えています。

笹井屋

笹井屋笹井屋は名物の「なが餅」を売る店で、創業は天文19年(1550)という極め付けの老舗菓子店です。日永(ひなが)の餅、長餅、笹餅などと呼ばれていましたが、現在は「なが餅」になっています。

津藩36万石藤堂家の始祖、藤堂高虎が足軽時代から「吾れ武運の長き餅を食うは幸先よし」と好んで食べたという菓子で、長き餅の名の通り、細長い餅の中に餡を入れて焼いた素朴な味で、程よい甘さが残ります。

なが餅(画像は笹井屋さんのHPから)

なが餅(画像は笹井屋さんのHPから) なが餅

なが餅◆笹井屋

住所:三重県四日市市北町5-13

電話:059-351-8800

◆なが餅7個(竹紙包み)¥648円(税込)

四日市はかっては浜辺の美しいところで、諸国の物産が集散する港町として栄えたところです。江戸時代以前から数多くの市場が開かれ、やがて毎月四日に立つようになったそうです。そこから四日市の名がついたと言われています。

現在の四日市は空襲によって市内の大部分が壊滅しました。そしてその後の石油コンビナートによる海岸部の埋め立てにより、江戸時代の姿を思い浮かべること全く出来ません。街道の左右には普通の家やビルが建ち並び、古い建物は皆無です。

そんな雰囲気の旧街道の右側の福生医院が「問屋場跡」で、近藤建材店が「帯や本陣跡」、その先にある黒川農薬商会が「黒川本陣跡」です。しかしながらどれも解説板もないので不親切きわまりないのです。

旧街道はその先で164号線と交わる交差点にでてきますが、交差点を渡ると正面に「田中仏具」の看板があるビルの交叉点に出さしかかります。道はここで右にカーブするのですが、カーブする左側に「すぐ江戸道」の道標が立っています。

「すぐ江戸道」の道標

「すぐ江戸道」の道標この道標には「すぐ江戸道」「すぐ京いせ道」>、「京いせ道・ゑどみち」、「文化庚午冬十二月建」と刻まれた道標で、文化7年に造られたものです。この先の「江戸の辻」に建っていたものを昭和28年に複製し、当地に置いたもので本物は個人蔵とのことです。「すぐ」とは「まっすぐ」の略です。

江戸時代の東海道はここから諏訪神社の前に向かって斜めに横断していましたが、区画整理で様相を一変し、それを辿ることはできません。この道標がある仏壇屋周辺がかつての宿場の中心地だったと思われます。道標のところで右に曲がり、国道1号線に出たら左折、最初の信号で国道を渡り、正面にあるアーケード形式の「スワマエ表参道商店街」に入ります。

スワマエ表参道のアーケードに入るとすぐ右側に「諏訪神社」が社殿を構えています。諏訪神社は建仁2年(1202)、信州諏訪の諏訪大社に勧請し分祀した神社で、当地の産土社です。また江戸時代の四日市宿の京側入口は諏訪神社でした。

諏訪神社社殿

諏訪神社社殿私たちは諏訪神社に立ち寄り、その後、賑々しい飾り付けが施されたアーケード内を歩き四日市駅へと通じる中央通りへと向かいます。

アーケード内を貫く旧街道に「大入道」の大きなからくり人形が置かれ、首を伸ばしたり、縮めたりして注目を浴びています。

中央通に出ると右手奥に近鉄の四日市駅のターミナルビルが現れます。さすが三重県を代表する人口31万の都市の表玄関といった感じです。

この辺りは大変賑やかなエリアで駅ビルには百貨店が併設され、周辺には飲食店やホテルなども並び、さすが近鉄の駅前といったところです。私たちの本日の昼食は中央通りに面して店を構える「たまゆら」で和食御膳を楽しみます。

昼食後、私たちは中央通を駅方面へ進み、ガードをくぐり反対側へ移動し、鵜森神社へと向かいます。。近鉄四日市駅の西側にある鵜森神社の周囲は、室町時代には浜田城があったところです。浜田城は現在の鵜ノ森公園のところに文明2年(1470)、田原孫太郎景信の三男の田原美作守忠秀が築城し、その後、藤綱、元綱など四代続きましたが、織田信長の部将、滝川一益に攻略されて落城しました。なお田原孫太郎景信は俵藤太秀郷の子孫とされ、鵜ノ森神社には、俵藤太秀郷が祀られています。

鵜森神社社殿

鵜森神社社殿 俵藤太稲荷

俵藤太稲荷 俵藤太稲荷

俵藤太稲荷

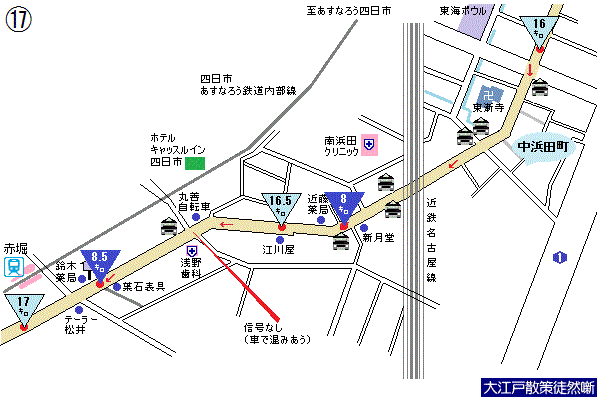

鵜森神社から別のルートを辿り、再び旧街道筋へ戻ることにします。中浜田町に入ると、道幅も狭くなり、これまでよりも古い家が筋道に現れます。この辺りは戦災を免れたのかもしれません。街道はゆるやかに右へカーブをします。その先で街道は四日市あすなろう鉄道内部(うつべ)線と並行して走ります。そして内部線の赤堀駅入口へとさしかかります。

古い街並みが続くこのあたりは赤堀集落と呼ばれ、 慶応年間(1865~1868)頃には居酒屋や傘屋、種屋、畳屋など多くの商家が立ち並んでいたといいます。右側に立派な古い建物があり、案内板に「寛延3年(1750)創業・鈴木薬局(旧鈴木製薬所)」とあります。

鈴木家は300年近く続く家柄で、第4代の勘三郎高春が寛永3年(1750)、蘭学の盛んな長崎に赴き、漢方を伝授され、赤万能即治膏や萬金丹などの膏薬を製造、販売する旧家です。現在残る建物は嘉永5年(1852)に建てられたもので、がっちりした建物には歴史の重みが感じられます。

赤堀駅を過ぎて、小さな落合川を渡ると前方が小高くなってきます。その一段高い所にあるのが「鹿化川(かばけがわ)」です。川を渡ると街道は「大宮神明社」へとつづく参道入口にさしかかります。

大宮神明社

大宮神明社 大宮神明社鳥居

大宮神明社鳥居 大宮神明社参道

大宮神明社参道「大宮神明社」は垂仁天皇の時代に倭姫命が天照大神を伊勢に遷す際、この社に一時留まったという伝えがあり、名所記に「松林のうちに、天照太神の社あり」と記されている神社です。

前身は500mほど西の岡山の地(現在の四日市南高校辺り)にあった「舟付明神」で、400年ほど前に炎上した後、現在の地に移ってきました。当時の岡山は海に面していた。と案内板に記されています。

尚、摂社の二柱大神社は大己貴命(おおなむちのみこと)と少彦名命(すくなびこなのみこと)を祭神に祀り、病気平癒の神として名を知られています。鳥居からまっすぐにのびる参道の向こうに社殿が見えます。

大宮神明社への参道入口の先に信号交差点があり、右手に行くと内部線の日永駅があります。このあたりは相変わらず古い街並みがつづきます。更に進むと右側に真宗高田派の興正寺が山門を構えています。

興正寺山門

興正寺山門興正寺は貞観6年(864)の創建といわれる古刹です。天正2年(1574)に旧地(津の一身田)より現在地へ移って以来、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の保護を受けました。天白川の流れが境内の西・南辺を囲むように流れているのは、天白川築堤の際、滝川一益の命により堀の役目とするよう川筋を曲げたことが理由と伝わり、昔の人はこの堤を滝川堤と呼んだといいます。その先の小高い所を流れているのが天白川です。

天白川に架かる橋を渡ると右側に両聖寺が堂宇を構えています。信号交差点を越えると右側に名所記に「ひなの村。この村にも太神宮の御やしろあり」と記されている日永神社が社殿を構えています。

日永神社鳥居

日永神社鳥居神戸藩主本多家の崇敬が厚かったという日永神社はその昔、南神明社といった古い神社でしたが、創建の時期はよく分かりません。明治40年に周囲の神社を合祀して現在の名前になったとあります。

境内の片隅にある「石柱」は日永追分の神宮遥拝鳥居の傍らに立っていた道標です。案内板には「嘉永弐年(1849)に現在の道標に替えられた時、この道標が不用になり、近くの追分神明社に移され、明治の神社統合により追分神明社が合祀された際、道標もここに移されたと推定される。と記されています。石柱の正面には「大神宮いせおいわけ」 右側に「京」 左側に「山田」 、裏面に「明暦二丙申三月吉日 南無阿弥陀仏 專心」と刻まれていて、明暦2年(1656)に專心という僧侶の手で建てられたことが分かります。

隣にある長命山薬師堂の薬師如来像は平安末期から鎌倉期のものといわれ、市の有形文化財に指定されています。

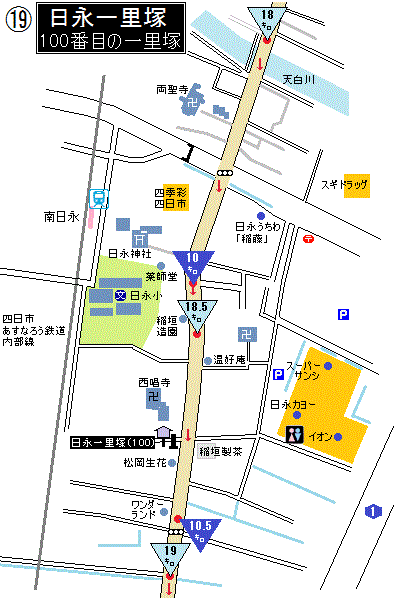

さあ!いよいよ感動のお江戸日本橋から数えて100番目の一里塚が近づいてきます。一里塚といってもいつものように跡を示す石柱なのですが、その佇まいがなんとも寂しいのです。記念すべき100番目の石柱は建物と建物の間の狭いスペースに目立たない存在で私たちの前に突然現れます。気が付かなければ通り過ぎてしまいます。

いずれにしても江戸から100番目となる「日永(ひな)一里塚跡」の碑が立っています。記念すべき100番目の一里塚跡なのですが、その佇まいからまったく感動を覚えません。

江戸日本橋から100番目(約393km)、京三条大橋からは25番目(約105km)となる日永(ひな)一里塚跡です。

日永一里塚跡

日永一里塚跡

「日永一里塚跡」から1㎞強歩くと、旧街道は国道1号と合流します。国道1号と合流してから150mほど進むと、三叉路にさしかかります。ここが「日永(ひな)の追分」です。

日永追分

日永追分日永(ひな)の追分は東海道と伊勢参宮道との分岐点で、東海道中の四日市宿と石薬師宿の間に位置することから間の宿ともよばれ、街道時代には周辺にたくさんの旅籠や立場茶屋などが並んでいたといいます。

現在の分岐点には三角形の敷地が造られ大きな鳥居が置かれています。

追分の鳥居

追分の鳥居日永(ひな)の鳥居は安永3年(1774)、久居出身の渡辺六兵衛という商人が江戸から京都に行く途中、ここから伊勢神宮を遥拝するのに鳥居がないのは残念と、この土地を購入し江戸の伊勢出身者に募って建立したものです。

桑名の一の鳥居に対し二の鳥居といわれるもので、この鳥居も伊勢神宮の遷宮に合わせて、二十年毎に建て替えられることになっています。現在の鳥居は昭和48年(1973)の式年遷宮の際に、伊勢神宮内宮の別宮の一社、伊雑宮(いざわのみや)の鳥居を昭和50年に移設したもので9代目にあたります。

鳥居の脇には常夜燈や道標等が立っていますが、嘉永2年(1849)建立の道標には「右 京大坂道」、「左 いせ参宮道」と刻まれています。伊勢街道は鳥居の下を通っていましたが、道路改修の際、現在のように道がずらされ、三角地は小公園になってしまいました。

鳥居の脇にはなんと湧き水が!飲めるようです。

追分の湧水

追分の湧水江戸時代にはこの付近に数軒の茶屋があり、鈴鹿を目指す者も伊勢に向かう者もここで休憩して身支度をしたり、腹ごしらえをしたのでたいへん賑わった場所なのです。また団扇が特産で、特に夏には日永団扇を土産物として買い求める旅人が多かったといいます。

日永追分から右に分かれる道が東海道筋で、左へ行くのが伊勢街道で、伊勢神宮に至ります。

日永のうちわ

日永のうちわ

道標通り右へ行くと内部線の追分駅があり、内部線の踏み切りを渡ったらすぐ左の細い道に入ります。4年前まではこの細い道に入るとすぐに「追分まんじゅう」の岩嶋屋があったのですが、今はありません。残念!

ここ追分茶屋の名物は「まんじゅう」だったのです。東海道中膝栗毛」の中で弥次さん喜多さんは「名物の饅頭のぬくといのをあがりやあせ。お雑煮もござります。」と茶屋の客引きにあい、美人のいる鍵屋に入ったのだが、居合わせた金毘羅参り途中の旅人と饅頭の食べ比べをすることになり、賭けに負けてしまう。相手は手品を使い食べた振りをしていたのが後で分かり悔しがる、という話です。

道筋はマセ美容室を過ぎると、やや左へとカーブを切っていきます。その先に堂宇を構えるのが大蓮寺、そして隣接するように慈王山観音寺があります。

観音寺門前

観音寺門前観音寺は禅宗の一派の黄檗宗の末寺です。山門は四脚門形式で、屋根の両端に異国風のマカラを上げています。観音寺の左脇の路地を入って行くと小許(古)曽神社(おごそじんじゃ)が社殿を構えています。観音寺を過ぎ、東海道筋は鋭角的に右へ曲がります。

旧小古曽村の集落を進むと、旧街道は連続して鉤の手のように曲げられます。この鉤の手は街道時代からももので、かつてこの辺りに大きな寺院があり、このため街道の道筋を寺院の境内に沿ってつけたことで、このように鋭角的に曲げられたと言われています。最初の角を右に折れると、その道の奥に真宗高田派の願誓寺の山門が見えます。

旧小古曽村は河村家が代々、庄屋を務めており、江戸時代の寛政年間(1789~1801)には「大人良薬 天元養気円」や「小児薬 健脾円」を自ら開発、販売を手掛けたといいます。これらの薬は上方で人気が高まり、その後、広く世間に広まったといいます。

願誓寺の山門を見ながら、今度は左へ折れて進んで行くと、前方にこの辺りでは唯一の立派な建物として目立つ山中病院が見えてきます。この山中病院を過ぎると、左奥に四日市あすなろう鉄道・内部線の終点駅「内部駅」があります。

内部駅

内部駅ターミナルステーションなのですが、ローカル線そのものの小さな、小さなほったて小屋のような駅舎で、駅周辺に商店街があるわけではありません。洒落たコーヒーショップもコンビニもありません。このためトイレを借りるには困る場所です。

緊急の場合は内部駅のホームにトイレがあるので、駅員にお願いすれば借りることは可能です。

そんな内部駅を横目で見ながら小古曽三丁目交差点を渡り、旧街道筋へと入り、進んでいくとまもなく内部川に架かる橋の袂へとさしかかります。そして内部川に架かる内部橋を渡ります。

橋上から眺める景色は、大都市四日市の香りは薄れ、ローカル色を漂わせるような雰囲気に変わります。そして私たちが進む方向には小高い山が控えています。

内部川は古には三重川と呼ばれたようで、万葉集の第九巻に「わが畳 三重の河原の磯うらに 斯くしもがもと 鳴くかはづかも」(伊保麻呂)と詠われています。江戸時代には橋があったといいますが、旧道は橋の袂でいったん途切れているので、左側に走る国道1号の内部橋を渡って対岸へ向かいます。対岸は四日市市采女町です。

采女とは宮廷で天皇に仕えていた給仕など雑用をする女官のことで、地方豪族から未婚の美女がつかわされました。地名の「采女」は21代雄略天皇に仕えていた三重出身の采女が天皇の許しを得てこの地の名前にしたといわれています。

橋を渡り終えたら右側の階段で下に降りて国道の下をくぐりぬけ、直ぐに右折すると国道に平行する小道で、青い橋で川を渡ると左側にマックスバリュの駐車場があります。駐車場の脇の道を進み直進していきます。

そしてこの先にあの日本武尊が傷ついた体を曳きづりながら登ったという杖衝(つえつき)坂へと延びています。日本武尊は第12代景行天皇の皇子で各地を征討した武人です。

マックスバリュのあるところから、ほんの少し登り坂のような道筋を進み、突き当たったところで右折し、国道1号にでる手前(Ⓐ地点)を左へ曲がります。少し行くと道の正面の小高くなっているところに「金比羅堂(Ⓑ地点)」が建っています。金比羅堂の境内には日本武尊の墓と伝えられるものがあります。

古事記には「日本武尊は幾多の苦難の末に東国を平定して帰途についたが、伊吹山で荒ぶる神の祟りを受けて深手を負った。大和に帰るため伊勢国に入り、このあたりまで来た時、急坂で登れなくなり、持っていた剣を杖してようやく登ることができた。」と伝わっています。このことからこの坂を「杖衝坂(つえつきざか)」と呼んだようです。

日本武尊はこの時、「吾か足は三重の勾がり(まがり)の如くして、はなはだ疲れたり」といったといいます。この「三重」が現在の三重県の名の由来といわれています。

尚、日本武尊の墓はここ杖衝(つえつき)坂には置かれていません。傷ついた体を引きずりながら、杖衝(つえつき)坂を登り、伊勢国能褒野(ノボノ)にたどり着くも、ここで力尽きてしまいます。故郷を想う日本武尊の魂は白鳥となり、大和に舞い降りると、さらに天高く飛び立っていったそうです。

そして伊勢国能褒野で亡くなられたという古事記、日本書紀の記述に基づき、全長90m、後円部の径54m、同高さ9mと三重北部最大の前方後円墳が、明治12年に内務省により「日本武尊御墓」と定められ、現在も宮内庁により管理されています。

金比羅様の前を過ぎると杖衝坂は左右とカーブし勾配が急に険しくなってきます。杖衝坂の長さは200m程ですが、高低差が50~60mとかなりの急坂です。

坂の中腹には昭和4年(1929)に県が建てた「杖衝坂」の石碑があり、その先に「芭蕉句碑」が置かれています。

杖衝坂の石碑

杖衝坂の石碑 芭蕉句碑

芭蕉句碑芭蕉の「笈の小文」に「貞亨4年(1687)、 美濃より十里の川舟に乗りて、むかしも桑名よりくはでと詠る 日長の里に馬かりて杖つき坂をのぼるほどに 荷駄打ちかへりて 馬上がり 落ちぬ 」とあり、「歩行(かち)ならば 杖つき坂を 落馬かな」という季語がない句を詠んでいます。句碑を建てたのは、村田鵤州(かくしゅう)で、宝暦6年(1756)のことです。

芭蕉の句の意味は「歩いて登ればこんなしくじりをしなかったのに、庶民(芭蕉を指す)の身ながら、おこがましくも馬に乗ったばっかりに、急な坂で荷鞍が打ち返り、落馬してしまった。この坂は遠い昔、景行天皇の皇子、日本武尊が重い病をおして、都に帰りたい一心から、腰の剣を杖にして、吾が足三重に曲がる程疲れたとおっしゃりながらも、あえぎあえぎ越えられたのだった。 歩いてのぼればよかったのにもったいないことをした。」ということのようです。

杖衝坂には弘法大師の伝説も残っています。水に窮していた村人が、弘法大師が杖で指し示す場所を掘ったところ、清水が湧き出たという「弘法の井戸」が今も残っています。

その井戸の下手にもう一つ井戸があり、こちらは「大日の井戸」と呼ばれています。地元の伝承ではかつて坂の中腹にあった大日堂の閼伽水(あかみず、仏に手向ける水のこと)として使われた井戸と伝えられています。

急坂を登りつめると「血塚社」があります。日本武尊が坂をようやくの思いvで登り終え、血止めをしたところといわれています。

坂を登りきると道筋はほぼ平坦となり、その先で旧街道は国道1号と合流します。合流するちょっと手前にちょっとした広場が現れます。その広場から右手後方っvを眺めると、四日市のコンビナートの煙突や市街がパノラマのように広がっています。

私たちが進む道筋の右側は国道1号が走っています。

「采女一里塚碑」は国道1号を隔てた反対側にある出光のガソリンスタンドとマルエイ設備の間に置かれています。江戸日本橋から101番目(約397km)、京三条大橋からは24番目(約100km)となる一里塚跡です。国道1号線の反対側にあるため遠目でしか見ることができませんが、僅かばかりの石碑が置かれているだけで、旧東海道の面影も残っていません。

道の左側にある「豊冨稲荷神社」は平安時代後期の寛治2年(1088)創建の古社で、江戸時代には参勤交代の大名が通行する際に庶民や旅人が土下座する土下座場があったといいます。

江戸時代の街道の道幅は場所によって違いはありますが、一般的におおよそ3間(約5.4m)は確保されていたといいます。しかし場所によっては3間を確保できず狭い道幅の個所があったようです。

そんな場所に行列を邪魔しないように、道幅を一部膨らませ、土下座する場所を造ったようです。

ただし大名行列に遭遇した場合、かならずしも土下座をしなければならないということではなかったようです。よく「した~に、した~に」と言いますが、これは将軍家、御三家、一部の雄藩の行列で使われたもので、この場合は土下座をする必要があります。

一般の大名の場合は「かたよれ、かたよれ」と言ったようで、この場合は街道脇に控えて、土下座する必要はありませんでした。

さあ!まもなく第二日目の終着地点の采女のサークルK前に到着です。近鉄富田駅周辺からここまでちょっと長めの15.5キロの歩行距離でした。

第三日目の出発地点はここ采女のサークルK前からです。明日はここから44番目の石薬師宿、45番目の庄野宿を経て関西本線の小さな駅・井田川までの11キロを踏破いたします。

私本東海道五十三次道中記 第30回 第1日目 桑名七里の渡しから四日市富田へ

私本東海道五十三次道中記 第30回 第3日目 石薬師、庄野を辿り関西本線・井田川駅前まで

東海道五十三次街道めぐり・第三ステージ目次へ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます