第2日目の出発地点は昨日の終着地点である「道の駅関宿」です。

本日はここ「道の駅関宿」から「道の駅土山」までの15.8㎞を歩きます。途中、鈴鹿峠の麓の坂下宿を辿り、東海道中でも箱根に次ぐ難所として知られていた「鈴鹿峠越え」を体験します。それでは道の駅関宿から関宿の中心へと進んで行きましょう。

関宿の家並み

関宿の家並み関宿は天保十四年の東海道宿村大概帳に総戸数が632戸、人口は約2000人、本陣が2軒、脇本陣2軒、旅籠が42軒とあり、かなり大きな宿場でした。今も380軒もの古い家が残り、軒を連ねている様は壮観です。

これらの貴重な建物は昭和59年に、旧東海道の宿場町の町並みを留める地区として、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されました。宿内で最も古い建物は18世紀中期のもので、江戸から明治のものが全体の約45パーセントを占めています。更に昭和戦前までのものを加えると実に全体の約7割を占めるといいます。

広重の関宿の景

広重の関宿の景

中町は関宿の中心で、宿場の中枢的施設が集中している地区です。中町には比較的建ちが高く、塗篭、虫篭窓を基調とした特色ある町屋が残されています。「関まちなみ資料館」は江戸時代末期に建築された町家を公開したものです。

鶴屋脇本陣(波多野家)は西尾吉兵衛を名乗っていたので、西尾脇本陣とも呼ばれていました。

二階避面の千鳥破風がその格式を示しています。川北本陣があった場所には石碑が立っているだけで、今はなにも残っていません。

隣には「問屋場」があったことを示す石碑があり、奥は山車倉になっています。

山車倉

山車倉山車が曳き出される夏祭りは関の名を有名にしました。そして「関の山」という言葉は関宿の山車からきています。「関の山」の山は「山車」のことです。関町の祇園祭で引き出される山車は大変立派なもので、これ以上の贅沢な山車は作れないだろうと思われ、精一杯の限度を「関の山」というようになったといいます。

最盛期には16台の山車があったといいますが、現在でも4台が残り、4ヶ所に山車倉があります。ちょうど中町の入口に立派な三番町山車倉が置かれています。

中町は関宿の中では中心的な場所で本陣、脇本陣、問屋場をはじめ関宿を代表するような旅籠など宿場の主要な施設が集中していました。

中町に入ってすぐ、街道の左側に「百六里庭(ひゃくろくりてい)」の標をつけた家が現れます。百六里庭とはここ関宿がお江戸日本橋から百六里あることから名付けられています。

別名は眺関亭(ちょうかんてい)というようですが、これはこの建物の2階部分から関宿の町並みを眺められるからなのです。2階に上がると宿内の細い道筋の両側に隙間なく並ぶ家並みと甍の波を見ることができます。遥か左手を見ると、これから私たちが登る鈴鹿の山並みがくっきりと現れます。

眺関亭からの眺め

眺関亭からの眺め百六里庭の左隣は、関宿のもう一つの「伊藤本陣」の建物です。歴史建造物ですが、現在は「松井家」の屋敷として使われています。

本陣の間口は11間、建坪は69坪だったといい、西隣の表門は唐破風造りの檜皮葺きです。現在残っている建物は家族の居住に供された部分と大名宿泊時に道具置き場になっていたスペースです。

伊藤本陣の建物を過ぎると立派な建物が右手に現れます。街道時代に関宿で一二を争う有名旅籠として知られた「玉屋」の建物です。

玉屋

玉屋玉屋は「関で泊まるなら鶴屋か玉屋、まだも泊まるなら会津屋か」といわれた有名旅籠です。

道に面した主屋は慶應元年(1865)建築の木造二階建てで、外観は漆喰で塗籠る形式ですが、江戸時代の建物としては軒が高く、宝珠を形取った虫籠窓が印象的です。旅籠の建物が一体になって残っているのは珍しく、江戸時代の様子を今に残す貴重な遺構として、関町が持ち主の村山家から有償で譲受け、旅籠玉屋として修復したもので、現在は旅籠玉屋資料館として公開されています。(有料:大人300円)

玉屋が創業した時期ははっきりしませんが、寛政12年(1800)には宿場絵図に記されているので、その頃には現在地で営業していたといえます。

玉屋(旅籠玉屋資料館)

玉屋(旅籠玉屋資料館)玉屋に入ると土間(とおりどま)があり、左側に板の間の店の間と帳場があります。右側の二室はこみせで、右側の二階部分が家族や奉公人の部屋だったようです。

たたきには竈などが置かれ、客に出す炊事が行われた。左側の二階の部屋は客室として使われていたが、今は旅籠で使われた道具が展示されています。

主屋に続く離れには整然と6部屋が並び、部屋には玉屋12代主人作という欄間彫刻や池田雲樵による襖絵があり、部屋のなかではもっとも上等な間だったのです。土蔵は元文4年(1739)の建物で、広重の浮世絵などが展示されています。

関宿には大きな旅籠が10軒もあったといいますが、こうした大旅籠では多いときには200名ほどの旅人を泊めたと思われ、玉屋に残っている宿帳に100名近い団体客の記録が残っている、とのことです。

中町の建物は二階壁面も塗篭めて、虫篭窓を明けるものが多く、二階壁面を真壁とした新所や木崎の町屋に比べ、意匠的により華やかです。また、間口が大きく、主屋の横には庭を設けて高塀を廻すのがみられますが、その主屋や高塀群は意匠的にも質が高く、町屋の細部意匠としては漆喰細工や屋根瓦に見るべきものが多いのです。

漆喰彫刻の鯉の滝昇り、虎、龍、亀、鶴など、縁起を担ぐものが多く 細工瓦には職業に使う道具を意匠にしたものなどもあります。

旅籠玉屋資料館のほぼ正面に「関の戸」の看板を掲げる深川屋服部家は三代将軍家光公の時代から370年を誇る菓子司です。

寛永年間に初代によって考案された餅菓子「関の戸」は関宿を代表する名菓として名高く、天保2年に京都御所から陸奥大掾(むつだいじょう)の名を賜っています。看板は庵看板という瓦屋根の付いた立派なもので、看板の関の戸の文字は、歩いている方向に「ひらがな文字」が見えれば京都方面、「漢字」が見えればその先は江戸方向を示しています。

歴史ある和菓子店ですが、実は服部一族、伊賀忍者の服部半蔵の末裔にあたるそうです。ご自宅兼店舗はまさに忍者屋敷を思わせるもので、築233年という造りもさることながら、その2階にはカラクリがあり、ある部屋の畳をめくると1階に下りるための階段がかつてはあったのだそうです。

そんな服部家に伝わる家宝は「朱漆螺鈿担箱」です。総螺鈿づくりの菓子箱に「関の戸」を入れて京都御所へ納めていたといいます。それに際して朝廷から賜った称号が「陸奥大掾」です。この称号とともに箱には菊の御紋がついているため、大名行列と鉢合わせたしたときにはその列を止め、先に行くことができたそうです。

ところでこの菓子箱、服部一族の諜報活動にも使われていたというのです。江戸時代、一族はいろんな職業に扮しながら全国を飛びまわっていたそうです。徳川方だった服部の忍びたちは朝廷に出入りするため、和菓子屋を隠れ蓑にしていたのではないかとのこと。

和菓子「関の戸」は赤小豆のこし餡をぎゅうひ餅で包み、阿波特産の「和三盆」をまぶした、一口大の餅菓子です。

6個入り500円(税込)

深川屋:0595-96-0008 09:00~18:00(木曜定休)

関宿の本店のみで扱っている化粧箱入りの限定商品です。6個入りで500円です。

この化粧箱は京都御所へ「関の戸」を納める際に使った「荷担箱(にないばこ)」を模したものです。

「関の戸」を過ぎると、関宿のほぼ中心にある関郵便局の前には「道路元標」が置かれています。

郵便局前

郵便局前関郵便局がある場所には天正20年(1592)、徳川家康が休息した「御茶屋御殿」がありました。江戸幕府初期には代官陣屋があったところで、亀山藩になってからは藩役人の詰所が置かれていました。

郵便局前

郵便局前古い家並みが残るここ関宿で百五銀行や郵便局は周りに調和した建造物になっています。

関郵便局の先の路地を右に曲がったところに堂宇を構えるのが福蔵寺です。創建は天正11年(1583)、織田信長の三男織田信孝の菩提寺として開かれたのが始まりとされます。信孝は信長が本能寺の変で倒れると豊臣秀吉と家督争いで対立し、後見人だった柴田勝家が賤ヶ岳の戦いで敗れると、秀吉と組んだ二男織田信雄によって居城であった岐阜城を攻められ、その結果降伏し、大御堂寺で切腹しました。そして検視役だった大塚俄左衛門が信孝の遺骸を福蔵寺に持ち帰り篤く葬ったと伝えられています。

また、第1日目で案内した仇討ち烈女といわれた小萬の墓も当寺にあります。

関宿の家並み

関宿の家並み 関宿の家並み

関宿の家並み関宿の中町の家並が途切れると、広場の奥にお堂が建っています。道路に面したところには「歴史の道」という大きな石碑と大正3年に建てられた「停車場道」の道標があり、享保16年(1731)に建てられた常夜燈には「せきのちそう」と刻まれています。

地蔵堂

地蔵堂そのお堂は地蔵院と呼ばれています。地蔵院は「関の地蔵に振り袖着せて 奈良の大仏むこ取ろう」という俗謡で名高い「関地蔵」が祀られている寺で、天平13年(741)、行基が当時流行った天然痘から人々を救うため、この地に地蔵をきざんで安置したのが始まりです。地蔵院本堂に安置される地蔵菩薩は我国最古のものといわれています。地蔵院本堂は四代目で元禄13年(1700)、将軍綱吉が母、桂昌院のため建立したものです。

隣の愛染堂は室町初期の建立で、享徳元年(1452)、愛染堂の大修理の際、開眼法要したのが一休禅師です。本堂、愛染堂ともに国の重要文化財に指定されています。境内には「一休禅師」の石像が置かれています。鐘楼の鐘は知行付の鐘と呼ばれ、寛文11年(1671)に建立されたもので、鐘楼の近くには「明治天皇御行在所」の石碑が建っています。

地蔵院の前に江戸時代、鶴屋、玉屋とともに関宿の有数の旅籠だった会津屋(森元家)があります。

会津屋

会津屋 会津屋

会津屋鈴鹿馬子唄に「関の小万が亀山通ひ 月に雪駄が二十五足」と謡われた仇討ちの烈女、小萬は明和から天明にかけて、この旅籠山田屋(後の会津屋)で育ったといわれています。現在は街道そばなどの食事処になっています。

東海道は地蔵院のところで緩やかにカーブしていますが、地蔵院の東側が中町で、西側が新所町です。新所町の大半の建物が仕舞屋(しもたや)ふうの平屋なので、全体としてはやや地味ですが、落着きのある町並みになっています。また格子や庇の幕板などの伝統的な細部意匠が新所の家々には比較的よく残されています。

新所町の家並み

新所町の家並み新所町に入り歩いて行くと、右側に説明板の付いた家があります。松葉屋という屋号で火縄屋を営んでいた田中家です。江戸時代の関宿の名物、特産品に「火縄(ひなわ)」がありましたが、田中家は松葉屋という屋号で火縄屋を営んでいた家で、今でも播州林田御用火縄所という看板が残っています。火縄は火奴ともいい、鉄砲に用いたため大名の御用が多くありましたが、道中の旅人が煙草などに使うためにも購入したといいます。

※関の火縄つくりの起源の詳細は不明ですが、宿場全盛の頃には、ここ新所の他、中町、木崎に数十軒の火縄屋があったといいます。火縄の商売は時代遅れとなり、明治維新と共にすたれ、ほとんどが廃業しました。

その先の間口15間半の総格子の表構えの家は大正初期に建てられた田中屋の住宅です。

田中屋は代々庄太夫を名乗り、醤油醸造業を営んでいた家です。30尺のの通し柱の母屋や煉瓦作りの麹部屋や煙突など7年がかりで建設されたという関町でも最も大きな町屋のひとつです。

その先の右手にある関西山観音院(せきにしやま)は東海道の関宿の守仏として、西国三十三ヶ所の霊場となった寺です。

関西山観音院

関西山観音院観音院は天台真盛宗の寺院で、古くは関西山福聚寺といい城山の西方にありました。もともとこのお堂は戦国時代に焼失した福聚寺という寺の流れを組むものですが、寛文年間(1661~1672)に現在地に移転しお堂を建て、関西山観音院と名称を変えました。そして関宿の守り仏として、後には西国三十三ヶ所の霊場となりました。寺の奥にある観音山は景勝地として知られていたといい、東海道に面したところに大正15年に建てられたという「観音山公園道」と刻まれた道標があります。

観音院をすぎると、まもなく関宿の西の追分にさしかかります。その西の追分の手前の右側にある井口家は南禅寺の屋号で、豆腐料理を名物にする料亭だったといいます。連子格子、塗りごめの中二階がある建物で幕末の文久年間(1861~1865)の頃に建てられた建物です。

井口家の建物

井口家の建物観音院から西の追分までは150mほどの距離があります。江戸時代には民家や見附土居や御馳走場、松並木が続いていました。関宿が終わるこの場所には「西の追分・休憩施設」があります。この先、トイレがしばらくないので、ここで済まされたほうがいいでしょう。

さあ!いよいよ関宿ともお別れです。

西の追分には「法悦供養塔道標」といわれる高さ2,9mの石の道標が置かれています。元禄14年(1691)に谷口長右衛門が旅人の道中安全を祈願して建立したもので、道標には「南妙法蓮華経」の下に「ひたりはいかやまとみち」と髭文字で刻まれています。伊賀大和道とは加太(かぶと)峠を越えて、伊賀上野、奈良に至る大和街道のことです。

大和街道は加太越えとも呼ばれる峠越えの山道です。本能寺の変の際、堺から京都へ向かう途次にあった徳川家康は、その報せを聞き僅かな供を連れて畿内を脱出、三河へ帰還しました。世に言う「神君伊賀越え」です。その逃避行に通ったとされるのが「加太越えの大和街道」です。

加太越えによって現在の鈴鹿市の白子に辿りついた家康公は白子の浜師である小川孫三の舟で対岸知多半島へ渡り、無事岡崎へと戻ることができました。そして、後日家康公はこの恩に報いて、故郷へ戻ることができなくなった孫三に藤枝宿の一画に土地を与え、諸役御免の特権を与えました。

この場所は伊賀大和道の追分であるとともに関宿の京側入口でもあったのです。江戸時代はここで関宿は終わり、この先には険しい鈴鹿の峠が待ち構えています。現在は「西追分」と書かれた案内板のあるところが国道25号と国道1号の分かれ道になっています。

関宿の西追分

関宿の西追分

旧東海道は大和街道と分岐する新所交差点の先で国道1号線に合流します。関宿に別れを告げて、いよいよ鈴鹿峠道への道筋を辿ることになります。関ロッジ出入口ゲートをくぐると国道1号と合流します。

そして周囲は間近に山並みが連ねる景色へと変貌します。さあ!ここからは民家も人通りもない、山道への旅が始まります。

鈴鹿峠への道筋

鈴鹿峠への道筋国道1号に合流して間もなく、国道沿いの駐車場内に転石(ころびいし)が置かれています。その昔、山の上から転げ落ちてきたという大石で、夜な夜な不気味な音をたてたり、何度除けても街道へ転び出てきたとか。弘法大師の供養によっておとなしくなったとの伝説が残っています。小夜の中山の「夜泣き石」に似てますな!

国道を進み市瀬交差点を通過(標高104m)し、その先250mで市瀬橋手前にさしかかります。この辺りの標高が103mです。旧東海道は市瀬橋の手前で国道と別れて右側の道に入っていきます。国道1号線から分岐して鈴鹿川沿いに進むと旧街道は左へカーブして小さな橋にさしかかります。江戸時代には旧街道筋はこの橋の手前で川を渡っていたが、今は道も橋も残っていません。私たちは市瀬橋を渡り、市瀬の集落へと入っていきます。

市瀬集落は江戸時代立場だったところで、道の両側には古い家が並んでいます。市瀬集落はS字形になっていますが、途中で国道1号に分断されています。国道1号を渡って集落の中を進むと、先で国道1号と合流します。

(注意)旧街道と国道1号が合流する地点には信号機が設置されていません。横断する場合は車の往来に十分気をつけてください。尚、国道1号を渡って旧街道へと進んでしまうと、僅かな距離で再び国道1号に合流します。

合流すると、しばらくの間、国道1号にはガードレールのない歩道をあるきます。そしてこの先で右へと移動するのですが、信号や横断歩道がなく、交通量の多い国道1号をグループで渡ることは非常に危険です。このため、前述の信号機のない合流地点で国道1号を横断せずに、そのまま1号に沿って右側の歩道を歩くことを勧めます。

国道1号を渡るとすぐ左側に山門を構えるのが浄土宗本願寺派の西願寺で、その先で市瀬集落は終わり、旧街道はすぐに国道に合流します。1号線は緩やかな登り坂になり、右手に鈴鹿川と山並が迫ってきます。

市瀬の集落の辺りの標高は112mあります。道筋は少しづつ勾配を高めているようですが、この辺りはまだ緩やかな坂道となっているので、それほど体に負担かありません。ただ季節が真冬ということで、降り始めた雨はにわかに雪へと変ります。気温は0度。

鈴鹿の峠の序盤戦での雪の洗礼はこの先の行程が心配になってきます。もし、この道筋で積雪を伴うような大雪になった場合、歩道帯があるにもしても徒歩での行軍はかなり危険を感じるはずです。大雪になれば鈴鹿峠越えの国道1号は当然通行止めになります。

市瀬から国道を800mほど進むと街道は左へとカーブしていきます。その正面に三角おにぎりのような姿をした山が見えてきます。これが有名な「筆捨山(ふですてやま)」です。

筆捨山

筆捨山 筆捨山

筆捨山室町時代の絵師、狩野法眼元信がこの山の風景を描こうとしたところ、雲や靄がたちこめ、 風景がめまぐるしく変わったため、ついに描くことができず、筆を捨てたという伝説が残っています。この山の正式な名前は岩根山だったようですが、上記の伝説から筆捨山と名付けられたという山です。

坂を上りきると筆捨山のバス停があり、筆捨茶屋集落が現れます。国道1号から右手に分岐する細い道筋が残っています。おそらくこの道筋は旧東海道の名残ではないでしょうか。

細い道筋

細い道筋その細い道筋の入り口に「筆捨山」についての案内板が置かれています。そしてその道筋の先にはほんの少し街道の雰囲気を残した民家もあります。広重は東海道五十三次の「坂之下宿」の絵で「筆捨山」を描いています。

広重の筆捨山の景

広重の筆捨山の景

国道1号線から分岐した旧街道の名残りの細い道を抜けると、再び国道1号線と合流します。ここから1号線は下りになり、右、左とカーブを描きながら、鈴鹿川に架かる弁天橋へと進んでいきます。折り重なる様に連なる鈴鹿の山並みの谷間を穿くようにつづく街道を進んで行きます。雪が舞い散る鈴鹿の山中を歩いている人は我々以外に誰も見かけません。

弁天橋を渡る手前にかつての立場であった新茶屋跡があります。私たちは国道1号の右側を歩いているため、左側に置かれている「新茶屋跡」には行きません。

弁天橋を渡ると、少し先の国道1号の左側の民家の隣に「沓掛一里塚跡」の石柱が置かれています。江戸日本橋から107番目(約420km)、京三条大橋からは18番目(約75km)です。この一里塚も国道1号の左側に置かれているので、行くことをあきらめました。

旧東海道筋は楢木橋の手前で車の往来が激しい国道1号とやっとお別れです。そして右手へと分岐する狭い道に入っていきます。ここまで国道1号に沿って1.5キロほど歩きました。猛スピードで走り抜ける大型トラックが撒き散らす騒音からやっと解放されます。狭い道筋に入ると街道の雰囲気は一変します。杉木立が街道脇に現れ、旧街道らしい雰囲気に満ちています。

杉木立の中の街道

杉木立の中の街道楢木バス停から700mほど行くと楢木集落より大きな沓掛集落に入ります。沓掛は山道で沓(草鞋)が壊れ、新品に取り替えた際、道沿いの木に、古い草鞋をひっかけて行ったことが名の由来です。沓掛集落は江戸時代に立場茶屋があったところですが、古い家屋はあまりありません。右側に超泉寺があり、その先に沓掛バス停があります。超泉寺は旅人が草鞋を掛けて旅の安全を祈願した寺ではないでしょうか?

沓掛の集落

沓掛の集落「沓掛」は近畿以東の各地に見られる地名です。特に中山道碓氷峠の西側にあった沓掛宿は有名です。沓とは旅人や馬の草鞋を指し、旅の道中で履き替えた草鞋を神社や寺の枝木等に掛け、旅の安全を祈願する風習です。

沓掛集落を過ぎると、めっきりと人家が少なくなります。家屋は主に街道の右側にありますが、そのほとんどが新しく建てられたように見えます。そんな家並みの中に坂下簡易郵便局がありますが、普通の民家のような郵便局です。

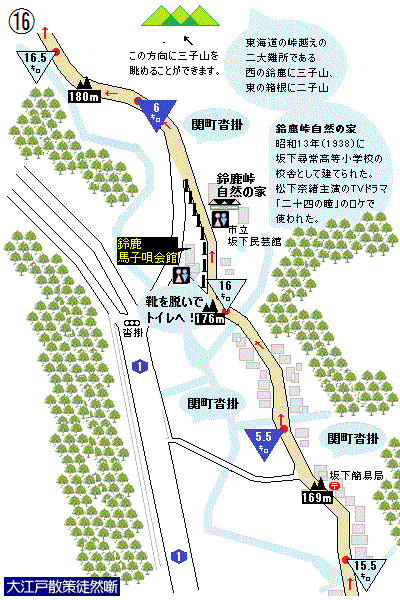

このあたりから道は穏やかな上り坂になります。郵便局から500m程行くと道は三叉路になり、東海道は右側の狭い急な坂を登っていきます。その坂道にそって左側に東海道五十三次の宿場名が書かれた木柱が並んで立っていて、その奥にサッカーボールのような建物が建っています。このサッカーボールのような建物が「鈴鹿馬子唄会館」で、館内には「鈴鹿馬子唄」の哀調を帯びたメロディが流れています。

鈴鹿馬子唄会館

鈴鹿馬子唄会館 「鈴鹿馬子唄」は旅人を乗せた駄賃馬を引く馬子(まご)が、鈴の音に合わせて「坂は照る照る鈴鹿は曇る あいの土山雨が降る」と口ずさんだ民謡で、伊勢湾側の「鈴鹿(坂下宿)」は晴れていても、峠を越えた近江側の「土山宿」では雨が降っている、という気象の違いを謡ったものです。

展示物

展示物鈴鹿馬子唄会館 (09:00-15:00、入場無料、月曜日は休館) 坂下宿についての展示があります。

※会館内は季節を問わず、空調がありません。

右側には昔懐かしい造りの建物があります。この建物は昭和13年(1938)坂下尋常高等小学校の校舎として建てられたもので、昭和54年(1979)に廃校となり、現在は年間を通じて鈴鹿峠自然の家と名付けられ、宿泊研修施設として活用されています。但し、施設内は冷暖房の設備がなく、真冬の時期の利用はあまりないようです。この校舎は松下奈緒主演のテレビドラマ「二十四の瞳」の撮影に使われたとか。

坂下尋常高等小学校

坂下尋常高等小学校鈴鹿馬子唄には「坂は照る照る」とありますが、どんでもございません。日が照るどころか、大雪に見舞われています。坂下尋常高等小学校の校庭は一面の白銀の世界です。鈴鹿峠越えはまだ先なのですが、峠の雪が少し心配になってきました。鈴鹿馬子唄会館でトイレ休憩を済ませ、出立です。ここから次の坂下宿(さかのした)までは1キロほどの距離です。

高台にある馬子唄会館から下りの坂道をおりていきます。その坂道にも東海道の宿場町を記した柱が並んでいます。

そして旧街道筋に入り1kmほど歩くと小さな川に架かる河原谷橋にさしかかります。この川が沓掛と坂下の境にあたり、橋を渡ると48番目の坂下宿(さかのしたしゅく)に入ります。

坂下宿は鈴鹿峠の登り口にある宿場町で、天保十四年の東海道宿村大概帳によると、宿内軒数は153軒、人口は564人、本陣が3軒、脇本陣は1軒、旅籠は48軒の規模を持っていました。

人口の割に本陣、脇本陣が多いこと、そして全戸数から割り出すと3軒に1軒が旅籠だったことになります。旅籠の数の多さはこれから鈴鹿峠を越えようとする旅人の多くがここ坂下宿に泊まることを想定してのことと判断します。

鈴鹿越えの客で賑やかな宿場だった坂下宿は、明治時代に入ると東海道の宿駅制が廃止され、更に東海道線の開通で、人の流れが変ったことで一変、坂下宿には立ち寄る人もいなくなってしまい、すっかり寂れてしまいました。

今ではひっそり佇む山あいの集落の一つです。現在残る街道の道幅が二車線となっていますが、この道幅は当時からのものです。ここ坂下宿は当寺物産の集積地だったので、他の東海道より広かったようです。

左側に坂下公民館があり、伊勢坂下バス停前には「松屋本陣跡」と刻まれた石柱が置かれています。

その先に行くと茶畑をはさんで、「大竹屋本陣跡」と「梅屋本陣跡」の石碑が置かれています。

梅屋本陣跡

梅屋本陣跡大竹屋本陣は宿場一であると同時に、東海道中随一の大店として知られていましたが、現在ではこのあたり一帯が茶畑になっていて、かつての大きさを想像するのは難しい状況です。梅屋本陣の道の反対側に「法安寺」が堂宇を構えています。山門の下には「南無阿弥陀佛」という大きな石碑と「西国三十三所順拝写」と書かれた石碑が置かれています。

法安寺

法安寺石段を上っていくと山門の左側には「庚申堂」があります。そして山門をくぐって入ると正面にご本堂があり、右側に庫裏が置かれています。そして寺には立派な玄関が……。実はこの玄関は松屋本陣から移築したもので、ここ坂下宿で当時を偲ぶ唯一の遺構なのです。

玄関

玄関法安寺の先にある中ノ橋を渡ると右側に「小竹屋脇本陣跡」の石柱が置かれています。鈴鹿馬子唄に歌われた小竹屋脇本陣跡ですが「大竹小竹」の大竹とは本陣の大竹屋を指しており、本陣に宿をとるのは無理だが、せめて脇本陣の小竹屋には泊まってみたいという意が込められているといいます。「坂の下では大竹小竹 宿がとりたや小竹屋に」

小竹屋脇本陣跡

小竹屋脇本陣跡

山中橋を渡り林を通過すると右側に民家があり、国道1号線に合流する手前に「大道場岩屋十一面観世音菩薩」と刻まれた石柱が建っていて、その脇に閉じられている鉄製の門があります。

江戸時代の「伊勢街道名所図会」の「坂下宿」に崖下に観音堂があり、その脇に滝が落ちている絵が描かれていますが、岩屋観音あるいは清滝の観音というものです。

万治年間(1658-1660)に実参(じっさん)和尚が巨岩に穴を穿ち阿弥陀如来・十一面観音・延命地蔵を安置したというのが岩屋観音です。御堂の横に清滝の水が落ち別名を清滝観音とも言います。葛飾北斎の錦絵「諸国滝廻り」全8図のうちの一つに取り上げられ、「東海道坂ノ下 清滝(きよたき)くわんおん」の画題で描かれています。

旧東海道と国道1号の側道合流地点付近に荒井谷一里塚があったといいますが、国道敷設の際に撤去され、その遺構はもちろんのこと、跡地を示すものすらありません。江戸日本橋から108里目(約424km)、京三条大橋からは17番目(約71km地点)となる一里塚です。

鈴鹿峠への道筋

鈴鹿峠への道筋 鈴鹿峠への道筋

鈴鹿峠への道筋私たちはこの先で旧街道筋から分岐して、300mほど歩いて本日の昼食場所である「バーベキュー鈴鹿峠」へと向かいます。

関宿の新所のはずれを出てから、鈴鹿の山中を辿ってきましたがコンビニはおろか一般の商店すらなく、ましてや食事をする場所は全くありませんでした。トイレは坂下宿の手前の「馬子唄会館」で済ますことができるくらいです。

要するに関宿から坂下宿を辿り、土山宿にいたるまで食事をする場所が、ここ「バーベキュー鈴鹿峠」しかないのです。

さあ!お腹もすいたでしょう。バーベキューと謳っていますが、冬季は寒いので屋外でのバーベキューを楽しむことができません。寒い時期はぬくぬくとした温かい屋内でニジマスの塩焼き、山菜の天ぷら、アツアツの赤味噌仕立ての味噌汁そして温かいご飯を楽しむことができます。

看板

看板 バーベキュー鈴鹿(団体用の建物)

バーベキュー鈴鹿(団体用の建物) 店先の景色

店先の景色 個人客用の店内風景

個人客用の店内風景 個人客用の店内風景

個人客用の店内風景お腹もいっぱいになり、体も温まり、本日のハイライトある鈴鹿峠の頂へ向かうことにしましょう。先ほどの分岐点まで戻り、片山神社の石柱が立っている場所まで戻ります。

さあ!いよいよ鈴鹿峠越えの始まりです。緩やかな上り坂の左右は杉木立で、道の左側には清流が流れています。実はこの辺りは江戸時代初期に「坂下宿」があった所で、「古町」と呼ばれています。

いよいよ鈴鹿峠越え

いよいよ鈴鹿峠越え 鈴鹿峠越え

鈴鹿峠越え坂下宿は慶安3年(1650)九月の大洪水でここにあった宿場が壊滅的な被害に遭い、 山川、田畑、民家が全て頽廃したため、翌年、十町(1キロ余)下に移転しました。江戸時代の寛永14年(1637)に寺社の他111軒の人家があったことが当時の検地帳から確認できるといいますが、現在は古町(ふるまち)という地名が残るのみで、平成の時代には家一軒すら見当たらない寂しい山道に姿を変えています。

深閑とした林の中の細い上り坂進み、小さな石橋を渡ると「片山神社」の石柱と鳥居が見えてきます。

片山神社

片山神社片山神社は三子山に鎮座していましたが、度々の水害、火災により、永仁五年に現在地に移つたと伝える神社で、延喜式内社片山神社とあるように歴史は古く、坂上田村麻呂の山賊退治にまつわる女性である鈴鹿御前を祀ったのが始めともいわれ、古来鈴鹿大明神、江戸時代には鈴鹿大権現とも呼ばれてきました。

※片山神社の祭神、鈴鹿明神は水害や火事の神様なのですが、皮肉なことに社殿は平成11年(1999)の放火により神楽殿を残して焼失。

現在も本殿は再建されず荒れ果てた状態です。石段を上ったところにある大きな常夜燈は文化12年の建立で、石段下の鳥居の周りの常夜燈は天保7年や文化12年の建立です。

東海道はこの神社から「八丁二十七曲がり」と呼ばれた鈴鹿峠越えが始まります。片山神社の鳥居を右折すると急坂を登る道へと入って行きます。

片山神社から峠越えへ

片山神社から峠越えへ曲がりくねった山道は途中に一部だけ石畳が残りますが、大部分はコンクリートで補強しています。道はかなりの急坂ですが、登って行くと頭上に国道の橋桁が見えてきます。

峠越えの急階段

峠越えの急階段 峠越えの急階段

峠越えの急階段その下をくぐり登っていくと国道の横の広場に出ます。そこには 「東海自然歩道」の大きな看板が建っていて、「坂下から鈴鹿峠までは2.1km、35分」と表示されています。看板の横には鈴鹿峠の上り口の石段があります。石段の左側に「芭蕉」の「ほっしんの 初にこゆる 鈴鹿山」という句碑が立っています。

国道横の広場

国道横の広場また西行法師は武家の地位を捨てて旅にでましたが、鈴鹿峠ではその心情を歌に詠んでいます。

「鈴鹿山 浮き世をよそに ふり捨てて いかになりゆく わが身なるらむ」

芭蕉は、西行法師の和歌が頭にあって、上記の句を詠んだのではないでしょうか?

峠越えの道筋

峠越えの道筋 峠からの眺め

峠からの眺め広場から更に上り坂を上がって行きます。ちょっとキツイなと思っていると、突然平坦な場所にでてしまいます。

「えっ!もう終わったの?」とつい言ってしまうほどの「あっけない」峠越えです。片山神社から峠を越えるまで所要15分~20分といったところです。

峠の頂

峠の頂私本東海道五十三次道中記 第31回 第1日目 井田川駅前から亀山宿をぬけて関宿へ

私本東海道五十三次道中記 第31回 第2日目 関宿から坂下宿、鈴鹿を越えて土山宿へ(その二)

私本東海道五十三次道中記 第31回 第3日目 静かな土山宿をぬけて土山大野の三好赤甫旧跡まで

東海道五十三次街道めぐり・第三ステージ目次へ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます