前回32回目の3日目はJR石部駅前から52番目の宿場町「草津」まで10.3㎞を歩きました。

さあ!長かった東海道の旅もいよいよフィナーレを迎えます。私たちの東海道五十三次街道めぐりの旅もいよいよ大詰めへとさしかかってきました。

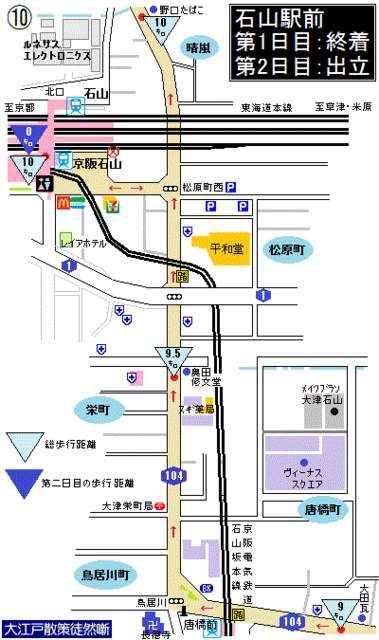

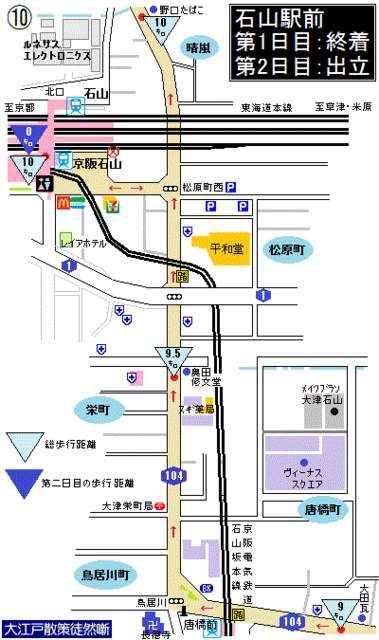

迎える33回目はお江戸日本橋から数えて52番目の草津宿を起点として、第1日目は瀬田の唐橋を経てJR石山駅前までの約10キロ、第2日目はJR石山駅から53番目の大津宿を経て、東海道の西の終着点(起点)である京都三条大橋までのちょっと長めの19.1キロを歩きます。

草津は137,000人を数える県下第二位の都市です。ちなみに第一位は大津市です。そして久し振りに見る大きな駅舎を持つ草津駅に隣接するボストンプラザを後に、いよいよフィナーレの旅へ出立いたしましょう。

私たちは立派な草津駅のコンコースを抜けて、東口へと進んでいきます。東口にでると広々としたテラスが現れ、太い道がまっすぐにのびています。階段でテラスを下りて、太い道に沿って進んでいきましょう。そして平和堂の建物が途切れた所で右手に曲がりますが、この道筋が旧中山道です。現在はアーケード形式の商店街がこの先の旧草津川をくぐるトンネル手前までつづいています。

かつての中山道は完全にアーケード形式の商店街に姿を変えてしまいました。さまざまなお店やレストランが軒を連ね、草津の繁華街といった雰囲気を漂わせています。草津はもともと東口の方が発展していたようで、東口に隣接して近鉄百貨店や先ほどの平和堂、エルティなどの大規模店舗が立ち並んでいます。尚、草津駅西口にはホテルが集中し、また最近開発されたエイスクエアと呼ばれる大規模複合ショッピングモールがあります。

草津アーケード街

草津アーケード街

賑やかなアーケード街が途切れると、天井川であった草津川をくぐるトンネルにさしかかります。

トンネルをくぐると、旧東海道と旧中山道の分岐点である「追分」が現れます。その追分の場所に大きな石造りの常夜燈が置かれています。

常夜燈

常夜燈

常夜燈は文化13年(1816)建立で高さ4mの火袋付きで「右東海道いせみち」「左中仙道みのぢ」と刻まれていて、江戸時代の「草津追分」を示す道標を兼ねていました。江戸時代の中山道はここで東海道に合流していたので、ここから京三条大橋までは同じ道を歩くことになります。

また路上のマンホールの蓋には「東海道中山道分岐点」と書かれています。

マンホールの蓋

マンホールの蓋

マンホールの蓋

マンホールの蓋

中山道はご存知のように、江戸五街道の一つでお江戸の日本橋を起点として西の京都三条大橋までの135里(526.3キロ)を繋いでいます。ここ草津までは日本橋から129里(505.7キロ)あり、その間に67宿が置かれていました。またその間には中山道の難所と言われる木曽路が横たわり、木曽谷に沿って11宿が置かれていました。

記念すべき中山道と東海道の合流地点でもあり、分岐点でもあるこの場所から草津宿の中心へと進んでいきましょう。

広重草津の景

広重草津の景

草津宿は十一町五十三間半(約1.3km)の長さに家の数が586軒、宿内人口は2351名とそれなりの規模をもっていました。併せて東海道と中山道の追分の宿場だったので、本陣は田中九蔵本陣と田中七左衛門本陣の2軒、脇本陣2軒、旅籠は72軒 (最盛期はもっと多くあったようです) と大変な賑わいを見せていました。

尚、追分の左角にある草津市民センターはかつて脇本陣大黒屋弥助の敷地でした。そして少し歩くと右側に田中七左衛門が営んでいた「草津宿本陣」があります。

草津本陣パンフ

草津本陣パンフ

本陣の門

本陣の門

見るからに立派な門構えで、門柱には「草津宿本陣」と墨書きされた板が下げられています。草津宿の東側の入口が旧草津川を渡ったあたりなので、東からやってくる大名行列は川を渡る前か、または渡ったらすぐに隊列を組みなおし、本陣の主人の先導で襟を正して宿内の本陣へやってきたのでしょう。

追分からほんの僅かな距離にある草津宿本陣は田中七左衛門が材木屋を兼業していたため、木屋本陣ともいわれていました。敷地はなんと1300坪もある広大なもので、建坪は468坪、部屋数は30余もあり、現存する本陣の中では最大級で国の指定史跡です。田中家が個人でこの古い由緒ある建物を守ってきたのを草津宿本陣として公開しています。(月曜日・年末年始は休み、200円)

本陣の門

本陣の門

本陣の門

本陣の門

本陣脇の塀

本陣脇の塀

私たちの東海道中でいくつかの宿場で本陣や脇本陣の建物を見てきました。その中でも三河の二川の本陣は立派なものでした。その二川の本陣を凌ぐほど立派な本陣の建物がここ草津に残っています。草津宿本陣は、当主の田中七左衛門が寛永12年(1635)に本陣職を拝命したとされ、明治3年(1870)に本陣が廃止となるまで、代々本陣職を勤めてきました。

本陣が廃止となった明治時代以降、本陣の建物は郡役所や公民館として使用されていましたが、江戸時代の旧姿をよくとどめているとして、昭和24年(1949)に国の史跡に指定されました。草津宿の中では当時の宿場町の面影を残す建物はここ本陣だけです。

立派な構えの門をくぐると、玄関広間には当本陣を宿とした名だたる大名(藩主)の関札が並べられています。関札とは大名、公卿、幕府役人が泊まる際、持参した札で使用目的により、宿(自身賄い)、泊(賄い付き)、休(昼飯休)を関札で示したものです。

玄関を入ると順に座敷広間、台子の間、そして殿様の上段の間が置かれています。

私たちが訪れた時、雛祭りが近いことから幾つかの部屋には雛飾りが置かれていました。

雛飾り

雛飾り

雛飾り

雛飾り

その奥に庭園があり、お殿様用の湯殿は離れになっています。上段の間の反対に(向き合って)、向上段の間があり、玄関に向かって、上段相の間、東の間、配膳所、台所土間と続いています。

真ん中は畳敷きの通路ですが、人数が多いときにはこの通路にも泊まっていたようです。

本陣職を務めた田中家の住宅部分は六畳以下が大部分とはいえ、九部屋以上もあります。裏手には厩(うまや)もあり、本陣らしい風格と設備を有していました。

宿帳も公開されており「慶応元年五月九日、土方歳三、斉藤一、伊藤甲子太郎など三十二名が宿泊した」と記載された大福帳もあり、別の大福帳には浅野内匠頭の九日後に吉良上野介が泊まったことが記録されています。

湯殿

湯殿

土間

土間

本陣の見学を終えて、宿内を進んでいきましょう。

街道沿いの家々は新しいものが多く、それらしい佇まいの家はあるのですが、過ぎ去った時代の宿場の風景は残っていません。

草津宿の家並み

草津宿の家並み

草津宿の家並み

草津宿の家並み

草津本陣の先の左側の吉川芳樹園とベーカリーカフェ前に脇本陣の標が置かれています。中神病院は三度飛脚取次所が置かれていました。中神病院を過ぎると、街道に面した広場の奥に「草津市まちなか交流施設(トイレ有り)」が現れます。

草津市まちなか交流施設

草津市まちなか交流施設

そしてその先に「市立草津宿街道交流館(トイレ有り)」が置かれています。公営の施設ということで、トイレ休憩を兼ねて1階の展示物を見学することにします。

☎077-567-0030

尚、市立草津宿街道交流館の2階部分の見学は有料です。

交流館パンフ

交流館パンフ

市立草津宿街道交流館

市立草津宿街道交流館

街道の右側奥に堂宇を構えている常善寺は承平7年(735)、良弁上人の開基の寺院で、本尊の阿弥陀如来像は鎌倉期のもので国の重要文化財に指定されています。

町並みの様子

町並みの様子

市立草津宿街道交流館を過ぎるとすぐ左手に「太田酒造」が店を構えています。

大田酒造

大田酒造

当酒造は戦国時代に江戸城を造った、太田道灌の末裔が江戸時代以来営む造り酒屋で、街道時代には草津宿の問屋場職を兼ね、草津政所と呼ばれ草津宿の政治的中心を担っていた場所にありました。旧家の家柄で「道灌」という銘柄の酒樽が店の前に置かれています。

大田酒造のパンフ

大田酒造のパンフ

大田酒造

大田酒造

大田酒造の路地

大田酒造の路地

街道を挟んで太田酒造の対面には「問屋場」と「貫目改所」が置かれていました。そして少し先の「旅館野村屋」の看板を掲げた家は幕末から営業している元旅籠です。

草津宿もそろそろ西の端にさしかかります。立木神社前交差点の先には小さな川が流れています。伯母川(志津川)と呼ばれ、街道時代には「宮川土橋」が架かっていたといいます。

信号を渡ると、右側に志津川にかかる赤い欄干の橋がかかり、その奥に朱色の鳥居が立っています。

立木神社の橋

立木神社の橋

それでは境内へと入っていきましょう。「立木神社」は旧草津宿と旧矢倉村の氏神でした。創建は神景雲護景雲元年(767)と伝えられる古社で、その名前は常陸鹿島明神からこの地に一本の柿の木を植えたことに由来しています。

境内は思ったよりも広く、ゆったりとした敷地には立派な神楽殿、本社殿が配置されています。

神門

神門

神楽殿

神楽殿

本社殿

本社殿

境内には延宝8年(1680)11月の草津宿最古の追分道標が置かれています。また神社に鎮座するのは狛犬が普通ですが、この神社には獅子の狛犬の他、神鹿が祀られています。草津宿の京側の入口は立木神社の先に黒門があったとされていますが、その跡は現在では確認できません。そしてここ立木神社がある場所で草津宿は終わります。

草津宿の京側入口にある立木神社を過ぎて200mほど歩くと川幅のある草津川が流れています。

草津川の橋

草津川の橋

この川は旧草津川河岸の洪水を防ぐために平成14年(2002)から平成19年(2007)7月にかけて、新たに開削された新草津川です。橋を渡ると左奥に「光伝寺」が堂宇を構えています。

その先の信号交叉点の手前右側に「天井川」と書かれた酒の看板があるのは古川酒造で、ショウルームには杉球が吊るされ、酒徳利が置かれています。

さらに100mほど行くと交差点の右側に瓢箪(ひょうたん)を扱っている「瓢泉堂」が店を構えています。

瓢泉堂

瓢泉堂

矢倉の瓢箪は今から250年ほど前から作られたといわれていますが、瓢箪を扱っている店は現在ここだけです。「瓢泉堂」は明治時代に同じ矢倉の地からここに移ってきたといいます。

店の角に「右やはせ道 これより廿五丁」と刻まれた「矢橋(やばせ)道標」が建っています。江戸時代には「瀬田へ廻ろか、矢橋へ下ろか 此処が思案のうばがもち」と言い囃された姥ヶ餅屋が あったところで、東海道と矢橋道との追分です。

「矢橋道標」は姥が餅屋の軒下に寛政10年(1798)に建てられたもので、東海道を往来する旅人を「矢橋の渡し」に導くために置かれました。矢橋道は矢橋港の渡し場への道で、矢橋港から大津行きの大丸子船(百石船)が出ていました。陸路の場合は瀬田の大橋経由で大津宿への道程は3里(12キロ)なのに対し、矢橋港からの渡船では湖上50町(5.5キロほど)と短かかったため、時間短縮はもちろんのこと体に負担がないので、多くの旅人や商人が利用したといいます。

江戸時代の旅人はこの辺りの「姥が餅屋」で茶菓子を食べながら、舟に乗ろうか、はたまた大津まで歩いて行こうかと迷ったことでしょう。与謝蕪村はここで「東風吹くや 春萌え出でし 姥が里」という句を残しています。

『うばがもち』とは?

時は永禄、時代的にいうと、なんと戦国時代にまでさかのぼります。上杉謙信と武田信玄が川中島で戦い、織田信長が桶狭間の戦いで今川義元を倒した頃が永禄年間(1558~1569)です。その織田信長の武名、天下に轟き、諸国を制覇し、近江の守護代となった頃のことのお話です。

そんな時代、近江源氏佐々木義賢は永禄十二年に信長に滅ぼされ、その一族も各地に散在を余儀なくされました。

その一族の中に三歳になる義賢の曾孫もいました。義賢は臨終の際にもその幼児を心より託せる人がいなかったので、乳母である「福井との」を招き、貞宗の守刀を授け、ひそかに後事を託し息を引き取りました。乳母「との」は義賢の旨を守り、郷里草津に身を潜め、幼児を抱いて住来の人に餅をつくっては売り、養育の資として質素に暮らしました。そのことを周囲の人たちも知り、乳母の誠実さを感じて、誰いうことなく「姥が餅」と言い囃したといいます。

矢倉集落を過ぎると国道1号線の矢倉南交差点にさしかかりますが、対面の標識に「旧東海道」の案内表示があるので、矢倉南信号交差点でいったん反対側に渡ったあと、曲がりくねった路地へと進んで行きます。野路は東山道の宿駅の野路駅舎として源頼朝など武将達が往来したところで宇治への分岐点でしたが、東海道が開設され草津宿ができると野路の存在価値は失われてきました。

狭い路地を進むと小さな上北池公園にでてきます。そんな小さな公園に、目立たない存在で寂しげに野路一里塚の標柱が置かれています。お江戸日本橋から119番目、京三条大橋からは6番目)の一里塚跡です。

野路一里塚の標柱

野路一里塚の標柱

野路町交差点でかがやき通りを渡り、国道1号と分岐して走る旧街道筋へと進んでいきます。街道沿いには住宅街がつづきます。旧街道に入るとすぐ左側の「教善寺」の前には「草津歴史街道 東海道」の案内板があります。

そして少し先の右側の遠藤家という民家の塀に中に「清宗塚」の案内板が置かれています。

清宗とは壇ノ浦で敗れた平家の総大将平宗盛の長男で、捕虜になった清宗は父宗盛が野洲の篠原で断首されたことを知り、西方浄土に手を合わせて祈った後に 堀弥太郎景光の一刀で首をはねられました。清宗の亡骸を葬ったというのが五輪塔の清宗塚です。遠藤家はこの塚を10世紀に亘り守ってきたんですね。

この界隈は野路集落の中心ですが、道はかなり狭くなります。道筋がすこし右へカーブを切る場所に「神宮神社」の鳥居が置かれています。そしてこの先の街道の右手に堂宇を構える願林寺が山門を構えています。山門を過ぎてすぐ右へ曲がると京都の石清水八幡宮と同じくらいの歴史を持つと言われていた「八幡神社跡」の記念碑が置かれています。

旧街道は住宅街を抜けていきます。旧街道はこの先で県道43号と交叉します。信号がない代わりに、地下道が造られているので、これをくぐります。地下道をくぐるとすぐ右手のフェンスに囲まれた中に「野路(萩)の玉川」の記念碑が置かれています。野路の玉川は十禅寺川の伏流水が湧き水になり一面に咲く萩と共に近江の名水、名勝として有名だった場所です。

野路(萩)の玉川

野路(萩)の玉川

源俊朝が千載和歌集で「あさもこむ 野路の玉川 萩こえて 色なる波に 月やとりけり」と詠んだ他、多くの歌人が歌を詠んだことで知られています。

阿仏尼は十六夜日記に「のきしぐれ ふるさと思う 袖ぬれて 行きさき遠き 野路のしのはら」という歌を詠んでいます。

しかし、東山道の野路宿駅の衰退とともに野路の玉川の存在も忘れ去られていったようです。

かつて名水、名勝であった「野路の玉川」の名を後世に残すため昭和51年に復元されたものです。

旧街道は右手へとカーブすると南笠東という地域に入りますが、江戸時代には美しい松並木があったようですが、今はその名残すらありません。そんな道筋を下って行くと、前方の視界が広がります。なんでこんなところにといった感じで大きな池が現れます。弁天池という名前が付けられていますが、それほどの景勝地でないのが残念です。

弁天池

弁天池

池の中に弁天島があります。江戸時代の大盗賊日本左衛門が隠れたとの伝説が残っているようです。弁天池を過ぎると道筋は緩やかな上り坂となります。

坂を登りきると、信号交差点があり、その下を狼川(おおかみがわ)が流れています。狼川に架かる橋を渡ると、かつてこの狼川は「大亀川」と呼ばれていたことを示す簡単な看板が置かれています。

「おおかめ」が「おおかみ」に川名に変じた理由は定かではありません。

橋を渡ると旧街道は緩やかな上り下りをくり返しながら先へ続いていきます。この先で丁目が栗林町へと変ります。この栗林町から大津市へ入ります。ちょうど草津市と大津市の境から右手に大きな工場があります。「日本黒鉛工業(Nihon Graphite Industries LTD)」という会社のようです。鉛筆の芯を造っている会社ではなく、「黒鉛粉末」「黒鉛塗料」「電子部品」などを製造しているようです。

そんな工場をすぎて、足元を見るとやたら絵柄がごちゃごちゃしたマンホールが一つ現れます。大津市のマンホールなのですが、あまりに絵柄が多すぎていったい何が描かれているのか一見しただけでは皆目わかりません。

大津市のマンホール

大津市のマンホール

ご覧のようになんともにぎやかなマンホールの絵柄です。上の画像は色がついているので、おおよそ何が描かれているかはわかるのですが、色がついていないとよそ者ではとんとわかりません。

実はこのマンホールは大津市が平成10年10月1日に市制施行100周年を記念して、マンホールの蓋のデザインを公募したそうです。その中から最優秀賞になった作品をもとに製作されたものです。

描かれている図柄は琵琶湖を背景に市の鳥であるユリカモメ、市の花のエイザンスミレ、市の木であるヤマザクラ、琵琶湖大橋、ミシガン船、レガッタ、琵琶湖花噴水そして花火とこれでもかという位のてんこ盛りです。

そしてなんとも洒落ているのが、図柄の左下あたりに描かれている犬です。ちょうど犬が片足をあげています。その片足が赤く塗られているのがわかりますか?

色がついているとこの洒落がわかるのですが、色がついていないとなんとも間抜な話になってしまいます。

というのも前述のようにこのマンホールのデザインは市制施行100年を記念しています。

このことから100を英語でいうと「One Hundred]となるのですが、勘のいい方はピンときませんか?

「犬が赤い色の手(足)を挙げている」すなわち、「One=Wan(Dog:わん」「Hund=Hand:手」「Red:赤」となり、「赤い犬の手」ということのようです。

よくもまあ!ここまで駄洒落でデザインしたものだと感心します。

尚、この色付きの市制施行100年記念マンホールは街道を歩いていても、なかなか見つけることはできません。色がついていないものはかなり見つけることができました。

大津市に入ると地名は「月輪(つきのわ)」と変ります。月輪は江戸時代、旅人達が休憩する立場茶屋があったところで、それを示す石碑が街道脇に置かれています。野路の玉川から月輪までおよそ1㎞以上を歩いてきましたが、街道らしい風情や雰囲気はまったく残っていません。ただ道の狭さだけが当時の街道の様子を物語っています。

街道左側に月輪寺が堂宇を構えています。寺の入口にあたるのでしょうか、ちょっとした敷地に「新田開発発祥之地」「明治天皇駐輩之碑」などの石碑が置かれています。そして街道の左手奥に堂宇を構えるのが幕末の文久3年(1863)の開基の月輪寺です。

月輪寺を過ぎると、比較的道幅が広い道と交差する信号が現れます。この信号交差点を渡ると地名は一里山と変ります。信号を渡ると「月輪東海道立場跡碑」が置かれています。道筋は大きく左へとカーブを切りながら続いています。この道筋は車一台分位しかない狭い道なのに予想した以上の車が走り、かなり歩きづらいので、十分に気を付けましょう。

そんな細い道筋を進んで行くと、一里山一丁目の交差点に出てきます。この辺りが本日の6㎞地点です。この交差点を右手へ470mほど進むと東海道はJR瀬田駅へとつながります。旧東海道と比較的道幅のある市道と交差している場所の一角にけっこう立派な「月輪池(大萱)一里塚碑」(江戸日本橋から120番目、京三条大橋からは5番目)が置かれています。

月輪池(大萱)一里塚碑

月輪池(大萱)一里塚碑

この地点にはかつて一里塚があり、松が植えられていましたが、明治に入り取り除かれました。この辺りの地名である一里山はこの場所に一里塚が置かれていることからきています。

本日の行程の半分以上を消化しましたが、ここらあたりでちょっと休憩(トイレ休憩)をしましょう。

一里山交差点をいったん渡り、右手に進むこと170mほどのところにダイエー系列のスーパーマーケット「グルメシティ」があります。「グルメシティ」と名が付いているので、レストランや大きなフードコートがあることを期待するのですが、グルメシティとは名ばかりで、食事を目的とする施設ではありません。1階にスーパーが入っているだけです。ダイエーもイオンに吸収されてしまいましたので、このフードコートの未来は風前の灯といったところでしょう。

※「グルメシティ」は建て直されて2017年8月にダイエーに生まれ変わりました。

JR瀬田駅に近いのですが、これといった飲食店もあまりありません。ちなみに瀬田駅近くまでいってみたのですが、駅周辺にも飲食店はあまりありません。再び旧街道筋に戻ることにしましょう。旧東海道はこの先、大江三丁目と六丁目の境を進んでいきます。東消防署前の「道標」を過ぎ、大江四丁目の信号交差点を渡ると、すぐ右手に洒落たパン屋さんが現れます。焼き立てパン「Koppe」という名のお店です。Koppeという名前からコッペパンが有名のようです。試に食べてみよう、ということでコッペパンを購入しました。よくある少し長めのコッペパンではなく、丸みをおびた小振りのコッペパンです。透明の袋に入ったコッペパンを手のひらに乗せて、優しく握るとものすごい弾力性を感じます。

焼き立てということもあるのでしょう。ふんわりしたコッペパンをひとかじりすると、その「モチモチ感」とパンの甘みが口の中に広がります。バターやジャムを付けなくても、とても美味しいコッペパンです。尚、これほど美味しいコッペパンなのですが、店内には大量に置かれていませんので、売り切れていることもあります。もし食べたければ、事前に電話しておいたほうがいいかもしれません。

住所:大津市大江4-14-21

電話:077-535-5592

定休日:日曜日

Koppeを過ぎ、ほんの少し進み左へ折れる路地を入ると、野神社旧蹟(大江東自治会館)があります。平安時代の歌人で中古三十六歌仙の一人、大江千里(おおえのちさと)の住居跡と伝わる場所。大江千里は地元の村人から「ちりんさん」と呼び親しまれたといいます。

瀬田小学校の近く(小学校南の忠魂碑付近)に「西行屋敷跡」があります。東海道を旅していると、いたるところで西行ゆかりの地が点在し、その折々に西行が詠んだ歌を紹介してきました。

西行法師は佐藤義清(のりきよ)という北面の武士だったが、23才で出家して、諸国を行脚して多くの歌を残したことは良く知られています。この大江の地にも一時期住んだと言い伝えられています。東海道は道標で左折し、左側の正善寺を見ながら直進していきます。

旧街道は左手の関電瀬田変電所の前を通り、初田仏壇の先で右折します。

この場所に「近江国府跡」の道標が置かれています。交差点を直進し突き当たったところを右折し、次に左折すると「雇用瀬田宿舎」の手前に「近江国衙跡」があります。

※近江国府跡の見学は割愛します。

近江国府は奈良中期(八世紀)に建設され、平安中期(十世紀末)まであった近江国を治める役所なのですが、東西二町(218m)、南北三町(327m)の敷地に南北の前殿と後殿、東西の脇殿という建物が建ち、門や築地垣があり、1000名を越える官吏と兵士が勤務していたといわれています。そしてその外側に九町(972m)四方の規格化された街路が広がっていたと伝えられています。

敷地内の所どころに島のように囲まれたところがあるのですが、これは建物のあったことを示すものだそうです。中央の建物の中には発掘状況などの資料とともに国府の想像図がイラストになって掲示されています。

私たちは交差点で右折しさらに東海道の旅をつづけてまいります。旧街道はいったん左へとカーブを切り、その先で大きく右手に曲がりながら、旧国道1号線の広い道に合流します。合流地点で左に折れると高橋川が流れています。そして高橋川に架かる橋を渡ると神領という地名に変ります。高橋川の橋の左手には「檜山神社」の鎮守の森(山)の木々が目に飛び込んできます。

神領の地名はこのあたりが建部神社の門前にあることから、御料田(神領)となったといわれています。古い家が少し残る商店街を進み、山村石材店で左に入る細い道筋へ入って行きます。この細い道筋はすぐに大きな通りに合流します。そしてこれを左折すると「建部大社」の大きな石柱と鳥居が目に飛び込んできます。

建部大社パンフ

建部大社パンフ

建部大社石柱

建部大社石柱

建部大社一の鳥居

建部大社一の鳥居

それでは、せっかくなので建部大社へ参詣することにいたしましょう。先ほどの細い道筋が大きな通りに合流する地点から建部大社のご本殿までは約320mあります。一の鳥居をくぐると長い参道が前方に続いています。

長い参道はその先で直角に曲がり、二の鳥居へとつづきます。参道脇には御祭神である日本武尊の伝承を記した掲示板が置かれています。

建部大社二の鳥居

建部大社二の鳥居

建部大社の創祀時期は定かでありませんが、昔から建部大社とか建部大明神などと称え、近江国一の宮として延喜式内名神大社に列する由緒正しい神社なのです。社伝には「景行天皇四十六年、稲依別王(日本武尊の子)が勅を奉じて、神崎郡建部郷千草嶽に日本武尊を奉斎し、天武天皇白鳳四年、勢田郷へ遷座した。天平勝宝七年(755)、孝徳天皇の詔により大和一の宮大神神社から大己貴命を勧請し、権殿に奉祭せられ、現在に至っている。」とあります。

本殿に主祭神の日本武尊を、相殿に天明玉命、権殿に大己貴命を祀っています。

二の鳥居をくぐると、その先に神門が現れます。

神門

神門

承久の乱(1221)で戦火に遭い、社殿と多くの社宝を失いましたが、延慶弐年(1319)、勢多の判官、中原章則が再建したといわれています。歴代の朝廷の尊信が驚く、また源頼朝が伊豆に流される途中、建部大社に立ち寄り、源氏再興を祈願し、その後、宿願叶って建久元年(1190)の上洛の際に再びここを訪れ、幾多の神宝と神領を寄進し深く感謝したといいます。

神門を入るとご神木の「三本杉」があり、入母屋造の「拝殿」が建っています。

三本杉と拝殿

三本杉と拝殿

拝殿の先には「中門」を隔てて、「本殿」と「権殿」が並んで建っています。

中門の右側の柵内にある石燈籠は文永7年(1270)の銘があり、国の重要文化財です。その他、平安末期から鎌倉初期の作と推定される「木造女神像三体」があり、 重要文化財に指定されていますが、これは宝物館に保管されています。(拝観料200円)

建部大社境内

建部大社境内

建部大社境内

建部大社境内

建部大社の参詣を終えて、来た道を再び辿り、旧街道筋へ戻りましょう。道筋には比較的商店が多く立ち並ぶようになってきます。ということは「JR石山駅」に近づいてきたことを窺がわせます。

道を歩くと左手に膳所藩瀬田代官屋敷跡があります。現在に残る建物は明治以降に民家として建築されたものですが、代官屋敷の流れを汲んでいるようで、江戸時代中期の狩野派絵師による襖絵等が残っているといいます。近年まで医院として使われていたようですが、廃業して空き家になっている様子です。取り壊しの話が出たのか、保存活動を案内する貼り紙が貼られています。

間もなくすると瀬田川畔の唐橋東詰交差点に出てきます。交差点の左手前角に「田上太神山(たなかみやま)不動寺」の道標があり、「是より二里半」と刻まれています。田上太神山不動寺の道標は寛政12年(1800)に建立されたもので、田上不動道への起点を示すものです。もとは瀬田三丁目の瀬田商店街の角にありましたが、理由は分りませんがここに移転しました。交差点を渡った先には「常夜塔」と「句碑」が建っています。

瀬田川の河川敷には「勢多橋龍宮秀郷社」があり、祭神は瀬田川の龍神様と俵藤太秀郷です。俵藤太が竜神の頼みにより大ムカデを退治したという伝記による神様を祀っています。ちなみに大ムカデを退治した場所は近江富士(三上山)です。大江匡房は「むかで射し 昔語りと 旅人の いいつき渡る 勢田の長橋」という歌を詠んでいます。

瀬田の唐橋は琵琶湖の南端から流れ出る瀬田川に架かる橋で、奈良時代からあったと伝えられています。 鎌倉時代に付け替えられた時に唐様のデザインを取り入れたため、唐橋と呼ばれるようになりました。

瀬田の唐橋

瀬田の唐橋

古代から東国から京に入る関所の役割を果たし、軍事、交通の要衝だったため、唐橋を制する者は天下を制すとまでいわれ、壬申の乱を始め、承久の乱、建武の戦いなど幾多の戦いがこの橋を中心に繰り広げられ、その度に橋は破壊と再建を繰り返してきました。そして織田信長によって唐橋が架け替えられた時、中ノ島を挟んで大橋と小橋かける現在のような橋になったと言われています。

瀬田の唐橋

瀬田の唐橋

瀬田の唐橋は欄干に唐金擬宝珠を付ける橋の作りが美しく、日本三名橋?・三古橋の一つとされ名橋とされてきました。広重が描く「瀬田夕照(せたのせきしょう)」の浮世絵で知られ、「粟津晴嵐(あわづのせいらん)」と共に近江八景の一つに数えられています。瀬田川の河原に下りていくと、唐橋を背景にして「瀬田唐橋」と刻まれた大きな石碑が置かれています。

※日本三名橋とは

一般に日本橋(東京)・錦帯橋(山口)・眼鏡橋(長崎)のようですが、この手の「三大」ってのはどれも当てになりません。

諸説あるので……。瀬田の唐橋(滋賀)だと言う人もいるようですが、瀬田の唐橋が入ると、どの橋がはずされるのでしょうか?

※日本三古橋とは

「山崎橋(山崎太郎、現在はない)」「瀬田の唐橋(勢多次郎)」と「宇治橋(宇治三郎)」

ちなみに宇治橋

ちなみに宇治橋

瀬田川

瀬田川

石碑

石碑

現在の橋は昭和54年(1979)に造られたコンクリート製のものですが、擬宝珠を欄干に添え、それなりの雰囲気を醸し出しています。それでは大橋と小橋を渡って石山駅へと進んでいきましょう。小橋を渡り終えると「唐橋西詰」の信号交差点です。交差点を渡って右側へ移動します。交差点の先に「石山商店街」の表示があり、徐々に駅に近づいていることを感じさせるような商店が現れてきます。

京阪唐橋前駅手前の小路の角に「地主之守大神」「方位之守大神」「逆縁之縁切地蔵大菩薩」「蓮如上人御影休息所」と 書かれた石碑が置かれています。

さあ!まもなく本日の終着地点である京阪石山、JR石山駅に到着です。

京阪電気鉄道の線路を越えると、鳥居川町の交差点に出てきます。旧東海道筋はここを右折します。交差点の右側の家の一角に「明治天皇鳥居川御小休所」の石碑が建っています。ここは旅籠松屋の跡地で、明治11年(1878)に明治天皇が東海・北陸の御巡幸の折に小休止した場所です。

一応は商店街らしい道筋なのですが、あまり賑やかさや活気が感じられません。そんな石山駅への道筋を辿り、国道一号を渡ると、また京阪電気鉄道の踏切にさしかかります。この踏切を越えると本日の終着地点の京阪石山駅前(JR石山駅前)に到着です。草津のホテル・ボストンプラザからほぼ10キロ地点に位置する石山駅に到着です。

第2日目はここ石山駅を出立して、いよいよ京都三条大橋を目指します。お楽しみに!

第3ステージの目次へ

私本東海道五十三次道中記 第33回・最終回 第2日目 JR石山駅から逢坂を下り髭茶屋まで(その1)

私本東海道五十三次道中記 第33回・最終回 第2日目 髭茶屋から山科を抜けて京都三条大橋(その2)

日本史 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

さあ!長かった東海道の旅もいよいよフィナーレを迎えます。私たちの東海道五十三次街道めぐりの旅もいよいよ大詰めへとさしかかってきました。

迎える33回目はお江戸日本橋から数えて52番目の草津宿を起点として、第1日目は瀬田の唐橋を経てJR石山駅前までの約10キロ、第2日目はJR石山駅から53番目の大津宿を経て、東海道の西の終着点(起点)である京都三条大橋までのちょっと長めの19.1キロを歩きます。

草津は137,000人を数える県下第二位の都市です。ちなみに第一位は大津市です。そして久し振りに見る大きな駅舎を持つ草津駅に隣接するボストンプラザを後に、いよいよフィナーレの旅へ出立いたしましょう。

私たちは立派な草津駅のコンコースを抜けて、東口へと進んでいきます。東口にでると広々としたテラスが現れ、太い道がまっすぐにのびています。階段でテラスを下りて、太い道に沿って進んでいきましょう。そして平和堂の建物が途切れた所で右手に曲がりますが、この道筋が旧中山道です。現在はアーケード形式の商店街がこの先の旧草津川をくぐるトンネル手前までつづいています。

かつての中山道は完全にアーケード形式の商店街に姿を変えてしまいました。さまざまなお店やレストランが軒を連ね、草津の繁華街といった雰囲気を漂わせています。草津はもともと東口の方が発展していたようで、東口に隣接して近鉄百貨店や先ほどの平和堂、エルティなどの大規模店舗が立ち並んでいます。尚、草津駅西口にはホテルが集中し、また最近開発されたエイスクエアと呼ばれる大規模複合ショッピングモールがあります。

草津アーケード街

草津アーケード街賑やかなアーケード街が途切れると、天井川であった草津川をくぐるトンネルにさしかかります。

トンネルをくぐると、旧東海道と旧中山道の分岐点である「追分」が現れます。その追分の場所に大きな石造りの常夜燈が置かれています。

常夜燈

常夜燈常夜燈は文化13年(1816)建立で高さ4mの火袋付きで「右東海道いせみち」「左中仙道みのぢ」と刻まれていて、江戸時代の「草津追分」を示す道標を兼ねていました。江戸時代の中山道はここで東海道に合流していたので、ここから京三条大橋までは同じ道を歩くことになります。

また路上のマンホールの蓋には「東海道中山道分岐点」と書かれています。

マンホールの蓋

マンホールの蓋 マンホールの蓋

マンホールの蓋中山道はご存知のように、江戸五街道の一つでお江戸の日本橋を起点として西の京都三条大橋までの135里(526.3キロ)を繋いでいます。ここ草津までは日本橋から129里(505.7キロ)あり、その間に67宿が置かれていました。またその間には中山道の難所と言われる木曽路が横たわり、木曽谷に沿って11宿が置かれていました。

記念すべき中山道と東海道の合流地点でもあり、分岐点でもあるこの場所から草津宿の中心へと進んでいきましょう。

広重草津の景

広重草津の景草津宿は十一町五十三間半(約1.3km)の長さに家の数が586軒、宿内人口は2351名とそれなりの規模をもっていました。併せて東海道と中山道の追分の宿場だったので、本陣は田中九蔵本陣と田中七左衛門本陣の2軒、脇本陣2軒、旅籠は72軒 (最盛期はもっと多くあったようです) と大変な賑わいを見せていました。

尚、追分の左角にある草津市民センターはかつて脇本陣大黒屋弥助の敷地でした。そして少し歩くと右側に田中七左衛門が営んでいた「草津宿本陣」があります。

草津本陣パンフ

草津本陣パンフ 本陣の門

本陣の門見るからに立派な門構えで、門柱には「草津宿本陣」と墨書きされた板が下げられています。草津宿の東側の入口が旧草津川を渡ったあたりなので、東からやってくる大名行列は川を渡る前か、または渡ったらすぐに隊列を組みなおし、本陣の主人の先導で襟を正して宿内の本陣へやってきたのでしょう。

追分からほんの僅かな距離にある草津宿本陣は田中七左衛門が材木屋を兼業していたため、木屋本陣ともいわれていました。敷地はなんと1300坪もある広大なもので、建坪は468坪、部屋数は30余もあり、現存する本陣の中では最大級で国の指定史跡です。田中家が個人でこの古い由緒ある建物を守ってきたのを草津宿本陣として公開しています。(月曜日・年末年始は休み、200円)

本陣の門

本陣の門 本陣の門

本陣の門 本陣脇の塀

本陣脇の塀私たちの東海道中でいくつかの宿場で本陣や脇本陣の建物を見てきました。その中でも三河の二川の本陣は立派なものでした。その二川の本陣を凌ぐほど立派な本陣の建物がここ草津に残っています。草津宿本陣は、当主の田中七左衛門が寛永12年(1635)に本陣職を拝命したとされ、明治3年(1870)に本陣が廃止となるまで、代々本陣職を勤めてきました。

本陣が廃止となった明治時代以降、本陣の建物は郡役所や公民館として使用されていましたが、江戸時代の旧姿をよくとどめているとして、昭和24年(1949)に国の史跡に指定されました。草津宿の中では当時の宿場町の面影を残す建物はここ本陣だけです。

立派な構えの門をくぐると、玄関広間には当本陣を宿とした名だたる大名(藩主)の関札が並べられています。関札とは大名、公卿、幕府役人が泊まる際、持参した札で使用目的により、宿(自身賄い)、泊(賄い付き)、休(昼飯休)を関札で示したものです。

玄関を入ると順に座敷広間、台子の間、そして殿様の上段の間が置かれています。

私たちが訪れた時、雛祭りが近いことから幾つかの部屋には雛飾りが置かれていました。

雛飾り

雛飾り 雛飾り

雛飾りその奥に庭園があり、お殿様用の湯殿は離れになっています。上段の間の反対に(向き合って)、向上段の間があり、玄関に向かって、上段相の間、東の間、配膳所、台所土間と続いています。

真ん中は畳敷きの通路ですが、人数が多いときにはこの通路にも泊まっていたようです。

本陣職を務めた田中家の住宅部分は六畳以下が大部分とはいえ、九部屋以上もあります。裏手には厩(うまや)もあり、本陣らしい風格と設備を有していました。

宿帳も公開されており「慶応元年五月九日、土方歳三、斉藤一、伊藤甲子太郎など三十二名が宿泊した」と記載された大福帳もあり、別の大福帳には浅野内匠頭の九日後に吉良上野介が泊まったことが記録されています。

湯殿

湯殿 土間

土間本陣の見学を終えて、宿内を進んでいきましょう。

街道沿いの家々は新しいものが多く、それらしい佇まいの家はあるのですが、過ぎ去った時代の宿場の風景は残っていません。

草津宿の家並み

草津宿の家並み 草津宿の家並み

草津宿の家並み草津本陣の先の左側の吉川芳樹園とベーカリーカフェ前に脇本陣の標が置かれています。中神病院は三度飛脚取次所が置かれていました。中神病院を過ぎると、街道に面した広場の奥に「草津市まちなか交流施設(トイレ有り)」が現れます。

草津市まちなか交流施設

草津市まちなか交流施設そしてその先に「市立草津宿街道交流館(トイレ有り)」が置かれています。公営の施設ということで、トイレ休憩を兼ねて1階の展示物を見学することにします。

☎077-567-0030

尚、市立草津宿街道交流館の2階部分の見学は有料です。

交流館パンフ

交流館パンフ 市立草津宿街道交流館

市立草津宿街道交流館

街道の右側奥に堂宇を構えている常善寺は承平7年(735)、良弁上人の開基の寺院で、本尊の阿弥陀如来像は鎌倉期のもので国の重要文化財に指定されています。

町並みの様子

町並みの様子市立草津宿街道交流館を過ぎるとすぐ左手に「太田酒造」が店を構えています。

大田酒造

大田酒造当酒造は戦国時代に江戸城を造った、太田道灌の末裔が江戸時代以来営む造り酒屋で、街道時代には草津宿の問屋場職を兼ね、草津政所と呼ばれ草津宿の政治的中心を担っていた場所にありました。旧家の家柄で「道灌」という銘柄の酒樽が店の前に置かれています。

大田酒造のパンフ

大田酒造のパンフ 大田酒造

大田酒造 大田酒造の路地

大田酒造の路地街道を挟んで太田酒造の対面には「問屋場」と「貫目改所」が置かれていました。そして少し先の「旅館野村屋」の看板を掲げた家は幕末から営業している元旅籠です。

草津宿もそろそろ西の端にさしかかります。立木神社前交差点の先には小さな川が流れています。伯母川(志津川)と呼ばれ、街道時代には「宮川土橋」が架かっていたといいます。

信号を渡ると、右側に志津川にかかる赤い欄干の橋がかかり、その奥に朱色の鳥居が立っています。

立木神社の橋

立木神社の橋それでは境内へと入っていきましょう。「立木神社」は旧草津宿と旧矢倉村の氏神でした。創建は神景雲護景雲元年(767)と伝えられる古社で、その名前は常陸鹿島明神からこの地に一本の柿の木を植えたことに由来しています。

境内は思ったよりも広く、ゆったりとした敷地には立派な神楽殿、本社殿が配置されています。

神門

神門 神楽殿

神楽殿 本社殿

本社殿境内には延宝8年(1680)11月の草津宿最古の追分道標が置かれています。また神社に鎮座するのは狛犬が普通ですが、この神社には獅子の狛犬の他、神鹿が祀られています。草津宿の京側の入口は立木神社の先に黒門があったとされていますが、その跡は現在では確認できません。そしてここ立木神社がある場所で草津宿は終わります。

草津宿の京側入口にある立木神社を過ぎて200mほど歩くと川幅のある草津川が流れています。

草津川の橋

草津川の橋この川は旧草津川河岸の洪水を防ぐために平成14年(2002)から平成19年(2007)7月にかけて、新たに開削された新草津川です。橋を渡ると左奥に「光伝寺」が堂宇を構えています。

その先の信号交叉点の手前右側に「天井川」と書かれた酒の看板があるのは古川酒造で、ショウルームには杉球が吊るされ、酒徳利が置かれています。

さらに100mほど行くと交差点の右側に瓢箪(ひょうたん)を扱っている「瓢泉堂」が店を構えています。

瓢泉堂

瓢泉堂矢倉の瓢箪は今から250年ほど前から作られたといわれていますが、瓢箪を扱っている店は現在ここだけです。「瓢泉堂」は明治時代に同じ矢倉の地からここに移ってきたといいます。

店の角に「右やはせ道 これより廿五丁」と刻まれた「矢橋(やばせ)道標」が建っています。江戸時代には「瀬田へ廻ろか、矢橋へ下ろか 此処が思案のうばがもち」と言い囃された姥ヶ餅屋が あったところで、東海道と矢橋道との追分です。

「矢橋道標」は姥が餅屋の軒下に寛政10年(1798)に建てられたもので、東海道を往来する旅人を「矢橋の渡し」に導くために置かれました。矢橋道は矢橋港の渡し場への道で、矢橋港から大津行きの大丸子船(百石船)が出ていました。陸路の場合は瀬田の大橋経由で大津宿への道程は3里(12キロ)なのに対し、矢橋港からの渡船では湖上50町(5.5キロほど)と短かかったため、時間短縮はもちろんのこと体に負担がないので、多くの旅人や商人が利用したといいます。

江戸時代の旅人はこの辺りの「姥が餅屋」で茶菓子を食べながら、舟に乗ろうか、はたまた大津まで歩いて行こうかと迷ったことでしょう。与謝蕪村はここで「東風吹くや 春萌え出でし 姥が里」という句を残しています。

『うばがもち』とは?

時は永禄、時代的にいうと、なんと戦国時代にまでさかのぼります。上杉謙信と武田信玄が川中島で戦い、織田信長が桶狭間の戦いで今川義元を倒した頃が永禄年間(1558~1569)です。その織田信長の武名、天下に轟き、諸国を制覇し、近江の守護代となった頃のことのお話です。

そんな時代、近江源氏佐々木義賢は永禄十二年に信長に滅ぼされ、その一族も各地に散在を余儀なくされました。

その一族の中に三歳になる義賢の曾孫もいました。義賢は臨終の際にもその幼児を心より託せる人がいなかったので、乳母である「福井との」を招き、貞宗の守刀を授け、ひそかに後事を託し息を引き取りました。乳母「との」は義賢の旨を守り、郷里草津に身を潜め、幼児を抱いて住来の人に餅をつくっては売り、養育の資として質素に暮らしました。そのことを周囲の人たちも知り、乳母の誠実さを感じて、誰いうことなく「姥が餅」と言い囃したといいます。

矢倉集落を過ぎると国道1号線の矢倉南交差点にさしかかりますが、対面の標識に「旧東海道」の案内表示があるので、矢倉南信号交差点でいったん反対側に渡ったあと、曲がりくねった路地へと進んで行きます。野路は東山道の宿駅の野路駅舎として源頼朝など武将達が往来したところで宇治への分岐点でしたが、東海道が開設され草津宿ができると野路の存在価値は失われてきました。

狭い路地を進むと小さな上北池公園にでてきます。そんな小さな公園に、目立たない存在で寂しげに野路一里塚の標柱が置かれています。お江戸日本橋から119番目、京三条大橋からは6番目)の一里塚跡です。

野路一里塚の標柱

野路一里塚の標柱野路町交差点でかがやき通りを渡り、国道1号と分岐して走る旧街道筋へと進んでいきます。街道沿いには住宅街がつづきます。旧街道に入るとすぐ左側の「教善寺」の前には「草津歴史街道 東海道」の案内板があります。

そして少し先の右側の遠藤家という民家の塀に中に「清宗塚」の案内板が置かれています。

清宗とは壇ノ浦で敗れた平家の総大将平宗盛の長男で、捕虜になった清宗は父宗盛が野洲の篠原で断首されたことを知り、西方浄土に手を合わせて祈った後に 堀弥太郎景光の一刀で首をはねられました。清宗の亡骸を葬ったというのが五輪塔の清宗塚です。遠藤家はこの塚を10世紀に亘り守ってきたんですね。

この界隈は野路集落の中心ですが、道はかなり狭くなります。道筋がすこし右へカーブを切る場所に「神宮神社」の鳥居が置かれています。そしてこの先の街道の右手に堂宇を構える願林寺が山門を構えています。山門を過ぎてすぐ右へ曲がると京都の石清水八幡宮と同じくらいの歴史を持つと言われていた「八幡神社跡」の記念碑が置かれています。

旧街道は住宅街を抜けていきます。旧街道はこの先で県道43号と交叉します。信号がない代わりに、地下道が造られているので、これをくぐります。地下道をくぐるとすぐ右手のフェンスに囲まれた中に「野路(萩)の玉川」の記念碑が置かれています。野路の玉川は十禅寺川の伏流水が湧き水になり一面に咲く萩と共に近江の名水、名勝として有名だった場所です。

野路(萩)の玉川

野路(萩)の玉川源俊朝が千載和歌集で「あさもこむ 野路の玉川 萩こえて 色なる波に 月やとりけり」と詠んだ他、多くの歌人が歌を詠んだことで知られています。

阿仏尼は十六夜日記に「のきしぐれ ふるさと思う 袖ぬれて 行きさき遠き 野路のしのはら」という歌を詠んでいます。

しかし、東山道の野路宿駅の衰退とともに野路の玉川の存在も忘れ去られていったようです。

かつて名水、名勝であった「野路の玉川」の名を後世に残すため昭和51年に復元されたものです。

旧街道は右手へとカーブすると南笠東という地域に入りますが、江戸時代には美しい松並木があったようですが、今はその名残すらありません。そんな道筋を下って行くと、前方の視界が広がります。なんでこんなところにといった感じで大きな池が現れます。弁天池という名前が付けられていますが、それほどの景勝地でないのが残念です。

弁天池

弁天池池の中に弁天島があります。江戸時代の大盗賊日本左衛門が隠れたとの伝説が残っているようです。弁天池を過ぎると道筋は緩やかな上り坂となります。

坂を登りきると、信号交差点があり、その下を狼川(おおかみがわ)が流れています。狼川に架かる橋を渡ると、かつてこの狼川は「大亀川」と呼ばれていたことを示す簡単な看板が置かれています。

「おおかめ」が「おおかみ」に川名に変じた理由は定かではありません。

橋を渡ると旧街道は緩やかな上り下りをくり返しながら先へ続いていきます。この先で丁目が栗林町へと変ります。この栗林町から大津市へ入ります。ちょうど草津市と大津市の境から右手に大きな工場があります。「日本黒鉛工業(Nihon Graphite Industries LTD)」という会社のようです。鉛筆の芯を造っている会社ではなく、「黒鉛粉末」「黒鉛塗料」「電子部品」などを製造しているようです。

そんな工場をすぎて、足元を見るとやたら絵柄がごちゃごちゃしたマンホールが一つ現れます。大津市のマンホールなのですが、あまりに絵柄が多すぎていったい何が描かれているのか一見しただけでは皆目わかりません。

大津市のマンホール

大津市のマンホールご覧のようになんともにぎやかなマンホールの絵柄です。上の画像は色がついているので、おおよそ何が描かれているかはわかるのですが、色がついていないとよそ者ではとんとわかりません。

実はこのマンホールは大津市が平成10年10月1日に市制施行100周年を記念して、マンホールの蓋のデザインを公募したそうです。その中から最優秀賞になった作品をもとに製作されたものです。

描かれている図柄は琵琶湖を背景に市の鳥であるユリカモメ、市の花のエイザンスミレ、市の木であるヤマザクラ、琵琶湖大橋、ミシガン船、レガッタ、琵琶湖花噴水そして花火とこれでもかという位のてんこ盛りです。

そしてなんとも洒落ているのが、図柄の左下あたりに描かれている犬です。ちょうど犬が片足をあげています。その片足が赤く塗られているのがわかりますか?

色がついているとこの洒落がわかるのですが、色がついていないとなんとも間抜な話になってしまいます。

というのも前述のようにこのマンホールのデザインは市制施行100年を記念しています。

このことから100を英語でいうと「One Hundred]となるのですが、勘のいい方はピンときませんか?

「犬が赤い色の手(足)を挙げている」すなわち、「One=Wan(Dog:わん」「Hund=Hand:手」「Red:赤」となり、「赤い犬の手」ということのようです。

よくもまあ!ここまで駄洒落でデザインしたものだと感心します。

尚、この色付きの市制施行100年記念マンホールは街道を歩いていても、なかなか見つけることはできません。色がついていないものはかなり見つけることができました。

大津市に入ると地名は「月輪(つきのわ)」と変ります。月輪は江戸時代、旅人達が休憩する立場茶屋があったところで、それを示す石碑が街道脇に置かれています。野路の玉川から月輪までおよそ1㎞以上を歩いてきましたが、街道らしい風情や雰囲気はまったく残っていません。ただ道の狭さだけが当時の街道の様子を物語っています。

街道左側に月輪寺が堂宇を構えています。寺の入口にあたるのでしょうか、ちょっとした敷地に「新田開発発祥之地」「明治天皇駐輩之碑」などの石碑が置かれています。そして街道の左手奥に堂宇を構えるのが幕末の文久3年(1863)の開基の月輪寺です。

月輪寺を過ぎると、比較的道幅が広い道と交差する信号が現れます。この信号交差点を渡ると地名は一里山と変ります。信号を渡ると「月輪東海道立場跡碑」が置かれています。道筋は大きく左へとカーブを切りながら続いています。この道筋は車一台分位しかない狭い道なのに予想した以上の車が走り、かなり歩きづらいので、十分に気を付けましょう。

そんな細い道筋を進んで行くと、一里山一丁目の交差点に出てきます。この辺りが本日の6㎞地点です。この交差点を右手へ470mほど進むと東海道はJR瀬田駅へとつながります。旧東海道と比較的道幅のある市道と交差している場所の一角にけっこう立派な「月輪池(大萱)一里塚碑」(江戸日本橋から120番目、京三条大橋からは5番目)が置かれています。

月輪池(大萱)一里塚碑

月輪池(大萱)一里塚碑この地点にはかつて一里塚があり、松が植えられていましたが、明治に入り取り除かれました。この辺りの地名である一里山はこの場所に一里塚が置かれていることからきています。

本日の行程の半分以上を消化しましたが、ここらあたりでちょっと休憩(トイレ休憩)をしましょう。

一里山交差点をいったん渡り、右手に進むこと170mほどのところにダイエー系列のスーパーマーケット「グルメシティ」があります。「グルメシティ」と名が付いているので、レストランや大きなフードコートがあることを期待するのですが、グルメシティとは名ばかりで、食事を目的とする施設ではありません。1階にスーパーが入っているだけです。ダイエーもイオンに吸収されてしまいましたので、このフードコートの未来は風前の灯といったところでしょう。

※「グルメシティ」は建て直されて2017年8月にダイエーに生まれ変わりました。

JR瀬田駅に近いのですが、これといった飲食店もあまりありません。ちなみに瀬田駅近くまでいってみたのですが、駅周辺にも飲食店はあまりありません。再び旧街道筋に戻ることにしましょう。旧東海道はこの先、大江三丁目と六丁目の境を進んでいきます。東消防署前の「道標」を過ぎ、大江四丁目の信号交差点を渡ると、すぐ右手に洒落たパン屋さんが現れます。焼き立てパン「Koppe」という名のお店です。Koppeという名前からコッペパンが有名のようです。試に食べてみよう、ということでコッペパンを購入しました。よくある少し長めのコッペパンではなく、丸みをおびた小振りのコッペパンです。透明の袋に入ったコッペパンを手のひらに乗せて、優しく握るとものすごい弾力性を感じます。

焼き立てということもあるのでしょう。ふんわりしたコッペパンをひとかじりすると、その「モチモチ感」とパンの甘みが口の中に広がります。バターやジャムを付けなくても、とても美味しいコッペパンです。尚、これほど美味しいコッペパンなのですが、店内には大量に置かれていませんので、売り切れていることもあります。もし食べたければ、事前に電話しておいたほうがいいかもしれません。

住所:大津市大江4-14-21

電話:077-535-5592

定休日:日曜日

Koppeを過ぎ、ほんの少し進み左へ折れる路地を入ると、野神社旧蹟(大江東自治会館)があります。平安時代の歌人で中古三十六歌仙の一人、大江千里(おおえのちさと)の住居跡と伝わる場所。大江千里は地元の村人から「ちりんさん」と呼び親しまれたといいます。

瀬田小学校の近く(小学校南の忠魂碑付近)に「西行屋敷跡」があります。東海道を旅していると、いたるところで西行ゆかりの地が点在し、その折々に西行が詠んだ歌を紹介してきました。

西行法師は佐藤義清(のりきよ)という北面の武士だったが、23才で出家して、諸国を行脚して多くの歌を残したことは良く知られています。この大江の地にも一時期住んだと言い伝えられています。東海道は道標で左折し、左側の正善寺を見ながら直進していきます。

旧街道は左手の関電瀬田変電所の前を通り、初田仏壇の先で右折します。

この場所に「近江国府跡」の道標が置かれています。交差点を直進し突き当たったところを右折し、次に左折すると「雇用瀬田宿舎」の手前に「近江国衙跡」があります。

※近江国府跡の見学は割愛します。

近江国府は奈良中期(八世紀)に建設され、平安中期(十世紀末)まであった近江国を治める役所なのですが、東西二町(218m)、南北三町(327m)の敷地に南北の前殿と後殿、東西の脇殿という建物が建ち、門や築地垣があり、1000名を越える官吏と兵士が勤務していたといわれています。そしてその外側に九町(972m)四方の規格化された街路が広がっていたと伝えられています。

敷地内の所どころに島のように囲まれたところがあるのですが、これは建物のあったことを示すものだそうです。中央の建物の中には発掘状況などの資料とともに国府の想像図がイラストになって掲示されています。

私たちは交差点で右折しさらに東海道の旅をつづけてまいります。旧街道はいったん左へとカーブを切り、その先で大きく右手に曲がりながら、旧国道1号線の広い道に合流します。合流地点で左に折れると高橋川が流れています。そして高橋川に架かる橋を渡ると神領という地名に変ります。高橋川の橋の左手には「檜山神社」の鎮守の森(山)の木々が目に飛び込んできます。

神領の地名はこのあたりが建部神社の門前にあることから、御料田(神領)となったといわれています。古い家が少し残る商店街を進み、山村石材店で左に入る細い道筋へ入って行きます。この細い道筋はすぐに大きな通りに合流します。そしてこれを左折すると「建部大社」の大きな石柱と鳥居が目に飛び込んできます。

建部大社パンフ

建部大社パンフ 建部大社石柱

建部大社石柱 建部大社一の鳥居

建部大社一の鳥居それでは、せっかくなので建部大社へ参詣することにいたしましょう。先ほどの細い道筋が大きな通りに合流する地点から建部大社のご本殿までは約320mあります。一の鳥居をくぐると長い参道が前方に続いています。

長い参道はその先で直角に曲がり、二の鳥居へとつづきます。参道脇には御祭神である日本武尊の伝承を記した掲示板が置かれています。

建部大社二の鳥居

建部大社二の鳥居建部大社の創祀時期は定かでありませんが、昔から建部大社とか建部大明神などと称え、近江国一の宮として延喜式内名神大社に列する由緒正しい神社なのです。社伝には「景行天皇四十六年、稲依別王(日本武尊の子)が勅を奉じて、神崎郡建部郷千草嶽に日本武尊を奉斎し、天武天皇白鳳四年、勢田郷へ遷座した。天平勝宝七年(755)、孝徳天皇の詔により大和一の宮大神神社から大己貴命を勧請し、権殿に奉祭せられ、現在に至っている。」とあります。

本殿に主祭神の日本武尊を、相殿に天明玉命、権殿に大己貴命を祀っています。

二の鳥居をくぐると、その先に神門が現れます。

神門

神門承久の乱(1221)で戦火に遭い、社殿と多くの社宝を失いましたが、延慶弐年(1319)、勢多の判官、中原章則が再建したといわれています。歴代の朝廷の尊信が驚く、また源頼朝が伊豆に流される途中、建部大社に立ち寄り、源氏再興を祈願し、その後、宿願叶って建久元年(1190)の上洛の際に再びここを訪れ、幾多の神宝と神領を寄進し深く感謝したといいます。

神門を入るとご神木の「三本杉」があり、入母屋造の「拝殿」が建っています。

三本杉と拝殿

三本杉と拝殿拝殿の先には「中門」を隔てて、「本殿」と「権殿」が並んで建っています。

中門の右側の柵内にある石燈籠は文永7年(1270)の銘があり、国の重要文化財です。その他、平安末期から鎌倉初期の作と推定される「木造女神像三体」があり、 重要文化財に指定されていますが、これは宝物館に保管されています。(拝観料200円)

建部大社境内

建部大社境内 建部大社境内

建部大社境内建部大社の参詣を終えて、来た道を再び辿り、旧街道筋へ戻りましょう。道筋には比較的商店が多く立ち並ぶようになってきます。ということは「JR石山駅」に近づいてきたことを窺がわせます。

道を歩くと左手に膳所藩瀬田代官屋敷跡があります。現在に残る建物は明治以降に民家として建築されたものですが、代官屋敷の流れを汲んでいるようで、江戸時代中期の狩野派絵師による襖絵等が残っているといいます。近年まで医院として使われていたようですが、廃業して空き家になっている様子です。取り壊しの話が出たのか、保存活動を案内する貼り紙が貼られています。

間もなくすると瀬田川畔の唐橋東詰交差点に出てきます。交差点の左手前角に「田上太神山(たなかみやま)不動寺」の道標があり、「是より二里半」と刻まれています。田上太神山不動寺の道標は寛政12年(1800)に建立されたもので、田上不動道への起点を示すものです。もとは瀬田三丁目の瀬田商店街の角にありましたが、理由は分りませんがここに移転しました。交差点を渡った先には「常夜塔」と「句碑」が建っています。

瀬田川の河川敷には「勢多橋龍宮秀郷社」があり、祭神は瀬田川の龍神様と俵藤太秀郷です。俵藤太が竜神の頼みにより大ムカデを退治したという伝記による神様を祀っています。ちなみに大ムカデを退治した場所は近江富士(三上山)です。大江匡房は「むかで射し 昔語りと 旅人の いいつき渡る 勢田の長橋」という歌を詠んでいます。

瀬田の唐橋は琵琶湖の南端から流れ出る瀬田川に架かる橋で、奈良時代からあったと伝えられています。 鎌倉時代に付け替えられた時に唐様のデザインを取り入れたため、唐橋と呼ばれるようになりました。

瀬田の唐橋

瀬田の唐橋古代から東国から京に入る関所の役割を果たし、軍事、交通の要衝だったため、唐橋を制する者は天下を制すとまでいわれ、壬申の乱を始め、承久の乱、建武の戦いなど幾多の戦いがこの橋を中心に繰り広げられ、その度に橋は破壊と再建を繰り返してきました。そして織田信長によって唐橋が架け替えられた時、中ノ島を挟んで大橋と小橋かける現在のような橋になったと言われています。

瀬田の唐橋

瀬田の唐橋瀬田の唐橋は欄干に唐金擬宝珠を付ける橋の作りが美しく、日本三名橋?・三古橋の一つとされ名橋とされてきました。広重が描く「瀬田夕照(せたのせきしょう)」の浮世絵で知られ、「粟津晴嵐(あわづのせいらん)」と共に近江八景の一つに数えられています。瀬田川の河原に下りていくと、唐橋を背景にして「瀬田唐橋」と刻まれた大きな石碑が置かれています。

※日本三名橋とは

一般に日本橋(東京)・錦帯橋(山口)・眼鏡橋(長崎)のようですが、この手の「三大」ってのはどれも当てになりません。

諸説あるので……。瀬田の唐橋(滋賀)だと言う人もいるようですが、瀬田の唐橋が入ると、どの橋がはずされるのでしょうか?

※日本三古橋とは

「山崎橋(山崎太郎、現在はない)」「瀬田の唐橋(勢多次郎)」と「宇治橋(宇治三郎)」

ちなみに宇治橋

ちなみに宇治橋 瀬田川

瀬田川 石碑

石碑現在の橋は昭和54年(1979)に造られたコンクリート製のものですが、擬宝珠を欄干に添え、それなりの雰囲気を醸し出しています。それでは大橋と小橋を渡って石山駅へと進んでいきましょう。小橋を渡り終えると「唐橋西詰」の信号交差点です。交差点を渡って右側へ移動します。交差点の先に「石山商店街」の表示があり、徐々に駅に近づいていることを感じさせるような商店が現れてきます。

京阪唐橋前駅手前の小路の角に「地主之守大神」「方位之守大神」「逆縁之縁切地蔵大菩薩」「蓮如上人御影休息所」と 書かれた石碑が置かれています。

さあ!まもなく本日の終着地点である京阪石山、JR石山駅に到着です。

京阪電気鉄道の線路を越えると、鳥居川町の交差点に出てきます。旧東海道筋はここを右折します。交差点の右側の家の一角に「明治天皇鳥居川御小休所」の石碑が建っています。ここは旅籠松屋の跡地で、明治11年(1878)に明治天皇が東海・北陸の御巡幸の折に小休止した場所です。

一応は商店街らしい道筋なのですが、あまり賑やかさや活気が感じられません。そんな石山駅への道筋を辿り、国道一号を渡ると、また京阪電気鉄道の踏切にさしかかります。この踏切を越えると本日の終着地点の京阪石山駅前(JR石山駅前)に到着です。草津のホテル・ボストンプラザからほぼ10キロ地点に位置する石山駅に到着です。

第2日目はここ石山駅を出立して、いよいよ京都三条大橋を目指します。お楽しみに!

第3ステージの目次へ

私本東海道五十三次道中記 第33回・最終回 第2日目 JR石山駅から逢坂を下り髭茶屋まで(その1)

私本東海道五十三次道中記 第33回・最終回 第2日目 髭茶屋から山科を抜けて京都三条大橋(その2)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます