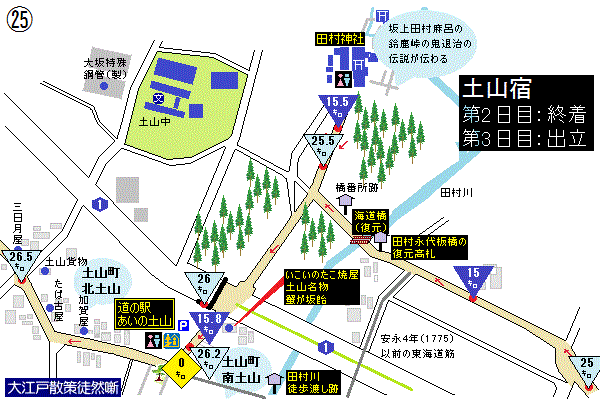

昨日降った雪が残る土山の宿場は静かな朝を迎えています。ただまだ雲行きは怪しく、いつ雪が降ってもおかしくないような天気です。さあ!第3日目の行程が始まります。旅の出立は昨日の終着地点の「道の駅・あいの土山」です。

道の駅・あいの土山

道の駅・あいの土山

「道の駅・あいの土山」の左の公園の前には松の木が植えられ「土山宿」と書いた石碑が建っています。

お江戸から数えて49番目の宿場である土山宿の家数は351軒、宿内人口1505人、本陣は2軒、脇本陣はなく、旅籠は44軒の規模を持っていました。尚、土山は近世を通じて幕領で代官が支配していました。

土山宿の石碑

土山宿の石碑ちょうど「道の駅・あいの土山」の建物の裏手に回り込むように旧東海道が走っています。街道の両側は畑が広がっています。そして一面白銀の世界が広がっています。

鈴鹿峠を越えて近江国(滋賀)に入ってきましたが、土山を含む滋賀県の冬の天候はかなり降雪があるようです。どんよりとした雪雲に覆われた空を見ながら出立です。この辺りは現在、土山町北土山という地名ですが、江戸時代には町家と農家が混在していた地域です。歩き始めると街道の左側は畑が広がっています。

畑が途切れると集落が現れます。土山宿東端の生里野地区です。この辺りの家々の玄関には街道時代の屋号を書いた木札が下がっています。その中に面白いことに「東海道土山宿お六櫛商・三日月屋」の木札を掲げる家が現れます。

お六櫛は中山道の薮原宿の名物で、元禄年間に藪原宿に住んでいたお六という娘がみねばりの木で作った櫛が由来で、現在でも薮原で作られています。江戸時代の土山宿はお六櫛を商う店が多くあり、街道の名物になっていたといわれています。

三日月屋の先にもお六櫛商を掲げた木札が数軒ありますが、どの家も三日月屋となっています。おそらく薮原の三日月屋から仕入れた櫛を東海道を旅する人々に販売していたのではないでしょう?

※中山道「藪原宿」

中山道の35番目の宿場町。難所として知られる鳥居峠の南に位置しています。

※お六櫛

わずか10cmにも満たない幅におよそ100本もの歯をもつ「みねばりの木」で作った櫛です。

その昔、妻籠宿に「お六」という美しい娘がいました。しかしお六は頭の病に悩まされていたといいます。

お六は御嶽権現に自らの病気治癒の願掛けを行ったところ、権現から「みねばりの木」で作った櫛で朝な夕に髪をとかせば、頭の病は必ずや治るというお告げを授かり、早速、お告げ通りの櫛を作り、髪をとかしました。するとみるみる、頭の病が消え失せたといいます。

土山町北土山から南土山にかけては古い家が多く、連格子のある家が並んでいます。左側は畑が広がっていますが、その道筋には道標や地蔵堂置かれ街道らしい風情を漂わせています。地蔵堂の先にポツンと置かれた句碑があります。俳人上島鬼貫(おにつら)の句碑です。

上島鬼貫の句碑

上島鬼貫の句碑鬼貫は大坂で活躍し、東の芭蕉、西の鬼貫とも言われた人物です。この句は鬼貫が東海道の旅の途中、ここ土山でお六櫛を買ったときに詠んだものです。

碑面には「吹け波(ば)ふけ 櫛を買いたり 秋乃風」と刻まれています。

鬼貫の句碑を過ぎると、街道は家並みがつづくエリアへと入ってきます。そんな家並みを見ながら進むと右側に商家然とした建物が見えてきます。街道時代には扇や櫛を扱っていた「扇屋」が店を構えています。

扇屋

扇屋 扇屋

扇屋現在は扇屋伝承文化館の名で土山を訪れる観光客のための休憩施設として利用されています。尚、館内では地元の工芸品の展示や販売が行われています。

開館日:土・日・祝(10:00~15:30)

☎090-6969-3108

さらに進むと右側の家の前に目立たない存在で、日本橋から110番目の「土山一里塚跡」の標柱が置かれています。この地方は一里塚を一里山と呼ぶようで、地名の一里山町はそこからきているのでしょう。

「土山一里塚跡」を過ぎると、街道の左側に「旅籠車屋跡」そしてその先には立派な塀のある大きな建物のお屋敷が現れますが、江戸時代の屋号は油屋権右衛門とあるので、油商を営んでいた家だったのでしょう。

現在に残る土山宿の家並は関宿ほどの完璧な姿ではありませんが、低い家並みが街道の両側に続き、時折、現れる連格子が嵌められた家を見るにつけ、それなりに宿場らしい風情を味わうことができます。さらに昨日降った雪が思いがけず宿内に彩りを添えてくれています。

宿内を進んで行くと小さな川にさしかかります。来見川(くるみがわ)です。川には来見(胡桃)橋が架かっています。瓦屋根が載った白壁のような欄干がなんとも情緒を醸し出しています。

来見橋

来見橋白壁には「土山の風景」と「茶もみ歌」が描かれています。

「お茶をもめもめ摘まねばならぬ もめば古茶も粉茶となる」

「お茶を摘めつめしっかり摘みやれ 唄いすぎては手がお留守」

土山は近江茶の一大生産地として知られており、その起源は鎌倉時代に溯り、文和5年(1356)南土山にある常明寺の僧が大徳寺(京都)から持ち帰った実を栽培したとされています。

橋を渡るとすぐ左に南土山の鎮守として崇められている「白川神社」の鳥居が参道入口に構えています。

白川神社鳥居

白川神社鳥居当社は牛頭天王社又は祇園社とも呼ばれ、毎年8月には「土山祇園祭花笠神事」が執り行われています。この神事は江戸時代の承応3年(1654)から続いているもので、南土山町24地区で奉納された花笠から花を奪い合うという行事です。

白川神社の参道入口を過ぎると、街道は緩やかな坂道となり、左へとカーブをしていきます。

白川神社の先の街道右側に正和堂という菓子屋があり「万人講もなか、伊賀饅頭」という看板を出しています。土山宿内にはかつての街道時代に軒を連ねていた旅籠の名前を刻んだ石柱が随所に置かれています。今は当時の建物は残っていませんが、この辺りからやたら「旅籠跡」の石柱が多くなります。稲荷町には江戸時代旅籠が8軒あったといいます。

道が緩やかに左にカーブするとその先の左側に「大原製茶場」の看板を掲げる連子格子と白い漆喰壁の家があります。大原製茶場は江戸時代には油屋平蔵という屋号で油を扱っていた商家ですが、明治に入り製茶業に転業したそうです。

前述のように土山茶は文和5年(1356)、南土山の「常明寺」を再興した鈍翁了愚禅師が京都の大徳寺から茶の実を持ち帰って植えたのが始まりといわれているので歴史はかなり古いのです。

右側の佐治屋酒店の手前には旅籠釣瓶屋跡・旅籠大工屋跡・旅籠柏屋跡の「旅籠跡」の石柱が並んで置かれています。この辺りには多くの旅籠が軒を連ねていたと思われます。

三軒の旅籠跡が置かれた道の反対側の民家の前に「森白仙終焉の地 井筒屋跡」の石柱が立っています。文豪森鴎外の祖父、白仙は文久元年(1861)11月7日、ここ旅籠井筒屋で病死しました。森家は岩見国津和野藩亀井家の典医として代々仕える家柄で、白仙もまた江戸、長崎で漢学、蘭医学を修めた医師でした。

幕末の万延元年(1860)に藩主の参勤交代に従い江戸へ参府し、翌5月に藩主は交代のため帰国することとなったのですが、白仙は病のため一緒に帰国すること出来ませんでした。やむなく江戸で療養した後、10月になり二人の従者を伴って帰国の途につきましたが、長旅の疲れもあり11月6日投宿した土山宿の井筒屋で再び発病し、翌7日急死しました。遺骸はこの近くの河原の墓地に埋葬されました。

明治33年3月2日、陸軍小倉師団の軍医部長であった鴎外は東京への出張の際に土山の地を訪れ、荒れ果てていた白仙の墓を見かねて、南土山の常明寺に改葬を依頼しました。後に白仙の妻清子、娘のミネ(鴎外の母)の遺骨も常明寺に葬られましたが、3人の墓碑は昭和28年に鴎外の眠る津和野永明寺に移葬されました。

井筒屋のはす向かいには平野屋がありますが、森鴎外は明治33年3月1日から2日までの2日間、この地に滞在した際に平野屋に宿泊しました。その時「(祖父の泊まった)宿舎井筒屋といふもの存ぜりやと問いに既に絶えたり 」 と森鴎外は「小倉日記」に書いています。

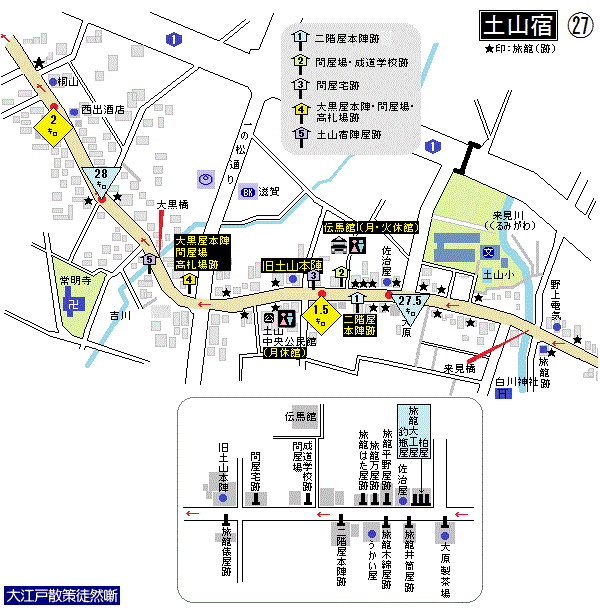

左側に江戸中期の建物を改造した「食事処うかい屋」、その先の家の前には「二階屋本陣跡」の石柱があります。道の反対の連子格子の家は「土山かしきや」で、このあたりは江戸時代には中町と呼ばれ、土山宿の中心だった地域です。

かしきやの先を右に入っていくと江戸時代の農家の建物を移築した「東海道伝馬館」があります。

街道脇の伝馬館の看板

街道脇の伝馬館の看板 伝馬館入口

伝馬館入口 入口脇の森鴎外来訪記念碑

入口脇の森鴎外来訪記念碑 伝馬館

伝馬館 馬子像

馬子像 大名行列ジオラマ

大名行列ジオラマ 大名行列ジオラマ

大名行列ジオラマ 伝馬館裏庭

伝馬館裏庭東海道伝馬館では問屋場を再現したり、見事な大名行列のジオラマを展示しています。

入場無料、9時~17時、休館日:月曜と火曜、年末年始

☎:0748-66-2770

伝馬館から街道に戻るとすぐ右手の空地に置かれた自動販売機の脇に「問屋場、成道学校跡」の石柱が立っています。土山宿の問屋場は中町と隣の吉川町にありましたが、問屋場は問屋役の自宅に設けられたので、問屋役が変るたびにその場所が変りました。空き地が問屋場跡で、問屋が廃止された後は成道学校として利用されました。

空地の左側は蔵がある立派なお屋敷で、玄関脇には「土山宿油佐」の木札が掲げられ、二階は白壁、下半分が奥に三尺引っ込んだ格子造りの大きな家です。

その先交叉点の手前右角に「問屋宅跡」の石柱がありますが、空地にあった問屋場を仕切っていた宿場役人の家です。土山宿は南土山村と北土山村と二つの村からなり、問屋場も南土山村と隣の北土山村で交代して務めていたといます。

問屋宅跡

問屋宅跡問屋宅跡を過ぎると、右手に立派な家が現れます。土山宿の旧本陣の建物です。土山宿本陣は寛永11年(1634)、三代将軍家光が上洛の際に設けられました。現存する土山氏文書の「本陣職之事」によれば、土山家の初代当主は甲賀武士の土山鹿之助であり、三代目喜左衛門の時に初めて本陣職を務めました。甲賀忍者の末裔ではないでしょうか。

旧本陣

旧本陣 旧本陣

旧本陣 旧本陣の石柱

旧本陣の石柱明治元年(1868)9月の明治天皇行幸の際、この本陣で天皇は誕生日を迎えられ「御神酒とするめ」が土山の住民たちに下賜されたといいます。しかし明治3年(1870)、東海道の宿駅制度廃止により土山本陣は廃業となりました。

建物の左側に「土山宿本陣跡」の石柱と「明治天皇聖蹟碑」と井上圓了が詠んだ漢詩碑が置かれています。

明治天皇聖蹟碑と漢詩碑

明治天皇聖蹟碑と漢詩碑漢詩碑に刻まれた詩は下記のような内容です。この詩は圓了が土山宿に来たとき、たまたま10代目の本陣主人である土山盛美氏から前述の明治天皇がお泊りになったことを聞き及び、感激して即座に詠んだ詩と言われています。

尚、井上圓了は現在の東洋大学の前身である哲学館を開いた方です。

「鈴鹿山の西に、古よりの駅亭あり。

秋風の一夜、鳳輿(ほうよ)停る。

維新の正に是、天長節なり。

恩賜の酒肴を今賀(いわい)に当てる。」

少し行くと左側に街道から少し奥まった場所に土山公民館があり、駐車場には「土山宿」の大きな案内板が置かれています。建物の右奥に林羅山の漢詩碑が置かれています。

羅山は江戸時代初期の頃の儒学者です。この詩は元和2年(1616)に羅山が京へ向かう途中、土山で詠んだものです。

林羅山の漢詩碑

林羅山の漢詩碑【碑面に刻まれた詩】

行李(あんり) 東西 久しく旅居す

風光 日夜 郷閭(きょうりょ)を憶(おも)ふ

梅花に馬を繋ぐ 土山の上

知んぬ是崔嵬(さいかい)か 知んぬ是岨(しょ)か

【詩の意味】

東から西、西から東へと長く旅していると、途中のいろんな景色を目にする度に、故郷のことを想い起こす。

さて、今、梅花に馬を繋ぎとめているのは土山というところである。いったい、土山は、土の山に石がごろごろしているのだろうか、石の山に土がかぶさっているのだろうか。

その先の左側の漆喰壁の家は前田製茶本舗で、その先の交差点を越えると吉川町で、江戸時代は北土山村だった地域です。交差点を渡ると、右手公園に高桑闌更(たかくわらんこう)の句碑が置かれています。

「土山や 唄にもうたふ はつしぐれ」

高桑闌更は江戸時代後期の儒学者でもあり俳人であった方です。

高桑闌更の句碑

高桑闌更の句碑そしてこの場所には「土山宿大黒屋本陣跡碑」「土山宿問屋場跡碑」と少し離れた場所に「高札場跡碑」が置かれています。

土山宿大黒屋本陣跡碑と土山宿問屋場跡碑

土山宿大黒屋本陣跡碑と土山宿問屋場跡碑 高札場跡碑

高札場跡碑土山本陣は寛永11年(1634)、三代将軍家光が上洛の際設けたのがそのはじまりですが、参勤交代の施行以来、諸大名の往来が増加し、土山本陣だけでは賄いきれなくなり、土山宿の豪商であった大黒屋立岡氏が控の本陣として指定されました。大黒屋本陣の設立時期は定かではないのですが、江戸中期以降、旅籠屋として繁盛した大黒屋が土山本陣の補佐宿となっています。

「巖稲荷神社跡」の石柱も置かれていますが、その近くに台座のようなものがあるので、おそらく燃失してしまったのでしょう。

巖稲荷神社跡

巖稲荷神社跡道はここで大きく右へと曲がっていきますが、街道の左側の民家の前に「土山陣屋跡」の石柱が立っています。土山宿は幕府が支配する天領なので、幕府から派遣された代官などの役人が陣屋に詰めていましたが、派遣された代官の自宅が陣屋に使われることが多かったといいます。

土山陣屋跡

土山陣屋跡その先に流れる川は吉川で、架かる橋は大黒橋です。来見橋に良く似た造りです。この橋には鈴鹿馬子唄の一節とそれを表現した絵が陶板になって嵌めこまれています。

大黒橋

大黒橋馬子唄に「坂は照るてる 鈴鹿は曇る あいの土山 雨が降る 」という節がありますが、「あいの土山」についてはいろいろな説があるようです。

「あいの土山」は「間の宿」からという説や「藍染」をやっていたという説があるようですが、間の宿は幕府が設けた宿場から宿場まで距離が長い場合に休憩するために置かれた休憩場所のことで、その意味では土山は宿場なので当てはまりません。

しかし東海道が整備される前は坂下から水口まで距離が長かったので、土山が間の宿としての役割を担ったことは予想できます。そして馬子たちがそれを「あいのしゅく土山」と唄ったことも充分考えられます。

大黒橋を渡り、土山宿内の西のエリアへと進んでいきましょう。この辺りには宿場の雰囲気を味わえるような家並みは残っていません。街道の左手奥には浄明寺が堂宇を構えています。(街道から100mほど奥)

江戸時代の後期、常明寺の住職にこの地方の俳諧の指導者だった「虚白(きょはく)」がいました。虚白の僧名は第15代僧名・松堂慧喬といいます。虚白は43年間にわたって常明寺の住職を務めていました。そして虚白は同時期に活躍した高桑闌更(たかくわらんこう)から俳諧を学び、その後、京都南禅寺、東福寺の住持を務めています。

境内に芭蕉の「さみだれに 鳰のうき巣を 見にゆかん」という句碑が置かれています。また常明寺には森鴎外の祖父「白仙」供養塔が立っています。常明寺がある地域は江戸時代には吉川町と呼ばれていましたが、旅籠は少なくとも7軒ほどあったようです。

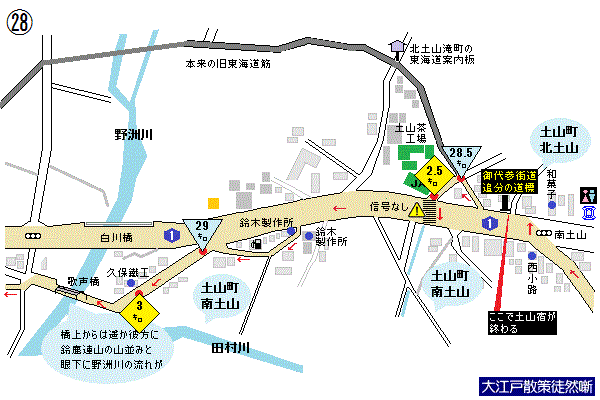

常明寺から数百メートルほど歩くと左側に「土山宿」の大きな案内板が置かれています。道は相変わらず左右に蛇行していますが、しばらく歩いて行くと、正面に道路、右側に白い塀のようなものが見えてきた。近づいていくと国道1号線で、白い塀の中には松が植えられ、「常夜燈」と「東海道土山宿」の石柱が立っています。

私たちは土山宿の西のはずれにやってきました。

江戸時代の東海道は南土山交差点で国道1号を横断し、北西の方向に向かって道が続き、松尾川(現在の野洲川)の渡し場に出て、舟で川を渡っていました。現在、この道筋を辿ることはできません。

国道を横断すると右側の店と左の駐車場の間に細い道があり、道の左端に二基の道標が立っています。小さな方の道標には「右 北国たか街道 ひの八まんみち 」と刻まれていますが、ここが「東海道」と「御代参街道(ごだいさん)」との追分だった場所です。

追分の道標

追分の道標この道標の右に進む小路が旧御代参街道で、左斜めに進む道が旧東海道です。御代参街道は東海道土山宿のこの地点から笹尾峠を越え、鎌掛、八日市を経て中山道愛知川宿手前の小幡までの十里余りの脇往還です。

ご存知のように伊勢神宮は天照大神を祀り、皇室は祖先神として敬い、皇室や公家自身あるいは代参の使者が定期的に訪れました。それらの方々が歩いたことから御代参街道という名がつきました。

「お伊勢参らばお多賀へ参れ、お伊勢お多賀の子でござる 」と謳われた御代参街道(ごだいさん)はここから多賀大社へ行く近道で、またそれを経由し北国街道や中山道にも通じ、多賀大社にお参りする人々や近江商人などが行きかった道なのです。東海道はこの先、道が無くなっているので、土山宿はこの道標で終ります。

※多賀大社

御祭神はイザナギとイザナミの二柱です。伊勢神宮の内宮の祭神はアマテラスですが、このアマテラスはイザナギとイザナミの間に生まれた神です。このため古くから「お伊勢参らばお多賀へ参れ、お伊勢お多賀の子でござる」と言われている所以です。

江戸時代の東海道は御代参街道(ごだいさん)の道標で、進路を北西に変えて進み、野洲川を舟渡しで渡っていたのですが、現在はその道はありません。私たちは国道1号線に沿って進んでいきましょう。途中、鈴木製作所があるところで、国道1号から左へ分岐し、野洲川に架かる歌声橋へ通じる道筋を進んでいきます。屋根付の歌声橋の橋上からは野洲川の流れと遥か彼方に鈴鹿連山のパノラマが広がります。

歌声橋からの眺め

歌声橋からの眺め 歌声橋からの眺め

歌声橋からの眺め

歌声橋を渡り、細い道筋を辿っていくと、その先で右手からくる道と合流する地点にさしかかります。実はこの右からくる道筋がかつての東海道です。前述のようにかつての東海道は野洲川で分断されているため辿ることができません。ここで本来の旧東海道筋に合流します。

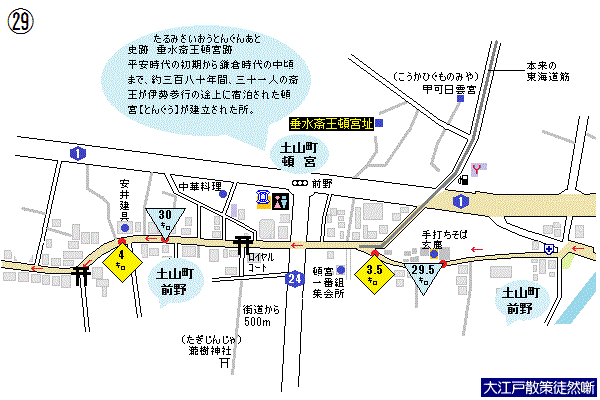

現在の国道1号線を横切り北へと延びるかつての東海道筋の近くには「垂水斎王頓宮跡(たるみさいおうとんぐうあと)」があります。

斎王とは天皇の代わりに、伊勢神宮の天照大神にお仕えしていた未婚の皇女で、第11代の垂仁朝の倭姫(やまとひめ)が初代で、天皇が代わる毎に皇女の中から占いによって選ばれ伊勢へ向かいました。これを群行といいますが、京都から伊勢の斎宮まで、近江では勢多、甲賀、垂水の3ヶ所、伊勢では鈴鹿、一志の2ヶ所に1泊し、合計5泊6日もかけて伊勢の斎宮に行かれたのです。

この群行は鎌倉中期まで続きましたが、以後皇威が衰えるとともに廃れてしまいました。

垂水斎王頓宮跡は平安時代から鎌倉時代中期までの約380年間で31人の斎王が伊勢参行の途上宿泊された場所です。森閑とした林の中に入るとぽっかりあいた空地の奥に「垂水斎王頓宮跡」の大きな石碑と「伊勢神宮遥拝所」の木柱があり伊勢神宮遥拝所の社殿が建っています。上記五か所の頓宮で明確に存在が検証されているのはこの垂水頓宮跡だけであると説明板に書かれていますが、土で埋まった井戸の跡が残っているだけで、1000年前に頓宮があったという形跡は無くなっています。

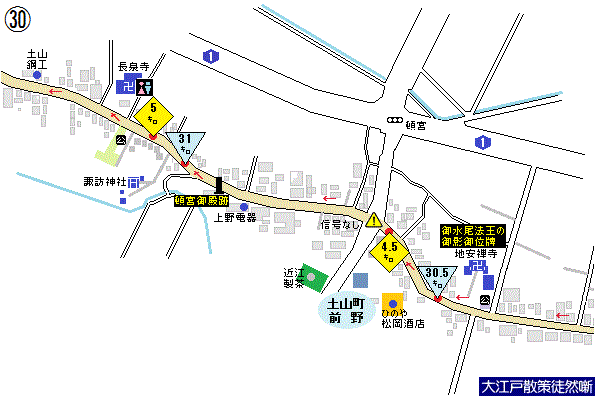

24号線を越え、その先の民家の一角に「滝樹(たぎ)神社入口 従是四丁(約450m)」という表示が置かれています。街道から社殿までは500mはあります。社殿は建て替えたばかりなのか、拝殿から本殿までぴかぴかの建物ばかりです。

滝樹(たぎ)神社は仁和元年(885)に伊勢国瀧原大神、速秋津比古神、速秋津比売神を勧請して合祀し、龍大明神としたのを創始とする神社で、社前に楓樹(かえで)があるので応永21年(1414)に滝樹神社と改めたと伝えられています。

寛正6年(1466)に北野天満宮を勧請。文明3年(1470)から二殿が並立すると伝えていて東に滝樹宮、西に天満宮が並んで建っています。

※伊勢国瀧原大神はアマテラスを主祭神として祀っています。また速秋津比古神、速秋津比売神の両神は川(河)の流れをつかさどる神です。滝樹(たぎ)神社は野洲川の河原の側に社殿を構えています。ということは速秋津比古神、速秋津比売神の両神は野洲川の流れを司っているのではないでしょうか。

私たちは前野という地名の場所を歩いています。そんな前野には「べんがら」で塗られた連子格子の古い家が多く見られます。

24号線から500mほど進んだ右側に「地安禅寺」の石柱が立っていて、その奥に鐘楼門が見えます。地安禅寺は黄檗宗の寺院ですが、「後水尾法皇の御影 御位牌安置所」とあり、皇室と縁のある寺院です。

地安禅寺楼門

地安禅寺楼門後水尾法皇は寛永6年(1629)に明正天皇に皇位を譲り、34歳で上皇になった方です。長寿だった上皇の臨終の床に控えていたのは法皇の第一皇女の文智女王(ぶんち)と第八皇女の朱宮光子内親王(あけのみやてるこ)といわれています。文智女王は早くから得度し、大通大師の号を得て、奈良市山町に普門山円照寺を建立し、晩年を過ごしました。また、第八皇女の朱宮光子内親王は修学院離宮内に林丘寺を建立し、開基となり、普門院と号しました。

後水尾法皇は黄檗宗(おうばくしゅう)を厚く庇護していたため、宝永年間(1704~1710)にここ地安禅寺に安置所を建て後水尾法皇の御影、御位牌を納めました。そして林丘寺光子(普門院)が植えたという茶の木の脇に「林丘寺宮御植栽の茶碑」が立っています。

立派な鐘楼門前の参道の両側はかつては一面の茶畑だったといいますが、今は茶の木1本だけが残っています。

安置所

安置所 林丘寺宮御植栽の茶碑

林丘寺宮御植栽の茶碑道の両側に古い家が残っていたが、信号のない交叉点を越えると旧頓宮村です。このあたりには江戸後期から普及した虫籠窓の漆喰壁の家が残っています。道の左右に茶畑が増えてくると左側の民家の一角に「垂水頓宮御殿跡」と書かれた石柱が立っています。伊勢神宮に伝わる「倭姫命世記」によると垂仁天皇の皇女である倭姫命は天照大神の御神体を奉じて、その鎮座地を求めて巡行したと伝えられています。

土山町頓宮には巡行地の一つ、「甲可日雲宮」があったとされ、この時の殿舎がこの付近に設けられたことが御殿という地名の由来とされています。甲可日雲宮の所在地については、日雲神社(甲賀市信楽町牧)説、高宮神社(甲賀市信楽町多羅尾)説、田村神社(甲賀市土山町北土山)説などの異説もあります。

この先は旧市場村で、諏訪神社の前を過ぎると右側に延命地蔵尊が祀られている長泉寺が堂宇を構えています。

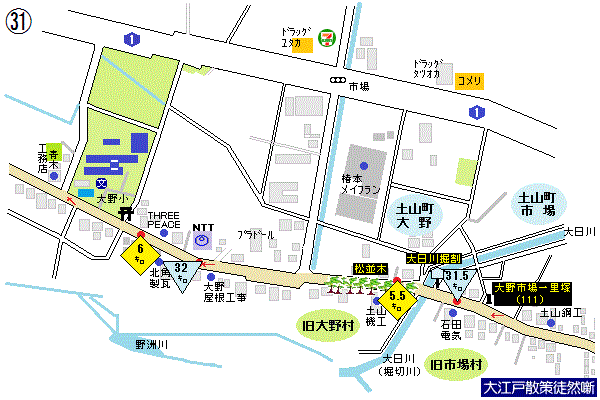

このあたりはどっしりとした大きな建物が何軒かあり、数100mほど行くと道の右側の角にお江戸から111番目の市場の一里塚を示す「一里塚跡」の石柱が立っています。

一里塚跡

一里塚跡一里塚から100mほど行くと大日川(堀切川)で、川の手前の右側に「大日川(堀切川)掘割碑」の石柱が置かれています。大日川は江戸時代には市場村と大野村の境をなす川でした。頓宮山を源流とした川は平坦部で流れが広がり、いったん大雨が降ると市場村と大野村の洪水被害が甚大だったといいます。大野村はその対策として、江戸時代の元禄12年(1699)に排水路を掘割し、野洲川に流すことを計画し、頓宮村境より、延長504間、川幅4間の排水路工事に着工し元禄16年(1703)に完成しました。

橋を渡ると久し振りに整然とした松並木が現れます。そこから300m程行くと左側の林の前にも「東海道反野畷」の石柱があり、さらに少し行くと左側に野洲川が見えてきます。

東海道反野畷

東海道反野畷 野洲川の流れ

野洲川の流れ 野洲川の流れ

野洲川の流れその先の右側に「花枝神社」の参道があり、隣に大野小学校があります。

大野小学校から100mほど進むと、左側の民家の前に「旅籠松坂屋」の石柱があり、その隣に「長園寺」の石柱が立っています。民家には「東海道大野村加佐屋」という木札が張られているので、土山宿と同じように昔の屋号が復活です。また、左側の民家に「旅籠丸屋跡」の石柱が置かれています。

この先、旧大野村から旧徳原村にかけて、江戸時代に旅籠だったことを示す標柱が置かれていますが、土山宿と水口宿の中間にあたるので、間宿になっていたのでしょう?

屋根の上に「煙り出し」の屋根を付けたこの地方独特の建物が増えてきますが、養蚕が盛んだった時代に建てられたものでしょう。

街道右側のちょっと奥まった場所に大野公民館があります。公民館の前に布引山の解説板と鴨長明の歌碑が置かれています。布引山はこの場所から少し北にある山です。

この布引山はこの辺りでは名山として知られ、古来より斎王群行や宮人の参宮の折に詠まれた歌の中に詠み込まれてきました。

そして平安時代末から鎌倉時代に活躍し、あの方丈記の作者である鴨長明も布引山を愛した一人です。

そしてこんな歌を残しています。

「あらしふく 雲のはたての ぬきうすみ むらぎえ渡る布引の山」

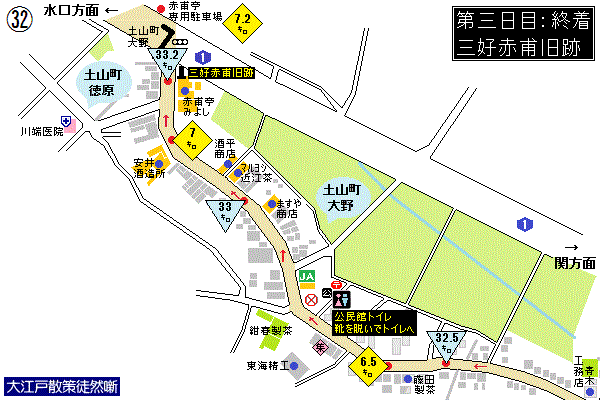

左側の煉瓦作りの煙突の家は造り酒屋で、右側の民家の脇に「明治天皇御聖蹟碑」がありますが、ここは「旅籠小幡屋跡」で明治天皇が休憩されたところです。

旧街道はこの先の土山大野の交差点で国道1号線に合流しますが、交差点手前に「みよし赤甫亭」という料理屋さんが店を構えています。店の傍らには「大日如来」の小さな祠や「布引山岩王寺」の道標と「三好赤甫先生をしのびて」という石碑が置かれています。

土山大野の交差点

土山大野の交差点さて、本日の終着地点である土山大野の「みよし赤甫亭」は江戸時代の俳人「三好赤甫」の実家です。三好赤甫は地元の土山ではそれほど知られているわけでもないのに、京都あたりでは名声が高いようです。

赤甫さんはここ大野の土地で代々魚屋を営む三好家の長男として、江戸時代の寛政10年(1798)に生まれました。長男ですから本来であれば実家を継がなければならない身なのですが、俳句への思いが強く、土山の宿内にお堂を構える常明寺の虚白禅師に師事して俳句の教えを受けるようになります。

そして虚白が京都の東福寺に移り住むと、家業の魚屋を妻子に託し、また老いた父母を残し、虚白の後を追って土山を後にしたのです。京に出た赤甫さんは文人墨客と幅広く交流を深め、30余年の間、俳句の研究に没頭し、句集「窓あかり」など何編もの名著を残し、俳壇に立つ人々に高く評価されました。晩年になって郷里に帰り、近在の子弟に文学の道を教え、明治五年(1872)に亡くなりました。

【土山大野で旅を終える場合】

到着地点の土山大野の交差点付近は土山宿のはずれに位置しています。といってもトイレを借りることができるコンビニなどの商店はありません。グループで動いている私たちはこの場所にバスを回送するので、まったく心配はないのですが、個人で歩いている方はこの場所で旅を終えるのは得策ではありません。どうしてもここで旅を終えたいということであれば、土山大野の交差点にコミュニティバスの停留所があります。ただ頻繁にバスが来るわけではありませんが、このコミュニティバスは草津線の貴生川駅行です。

貴生川駅から電車に乗れば5駅で草津に到着します。草津に出れば、米原方面や京都方面にたやすく移動できます。

尚、貴生川駅から名古屋方面にでるには、草津線で柘植駅まで行き、ここから関西本線に乗り換えなければなりません。しかもかなりの時間を要します。

私本東海道五十三次道中記 第31回 第1日目 井田川駅前から亀山宿をぬけて関宿へ

私本東海道五十三次道中記 第31回 第2日目 関宿から坂下宿、鈴鹿を越えて土山宿へ(その一)

私本東海道五十三次道中記 第31回 第2日目 関宿から坂下宿、鈴鹿を越えて土山宿へ(その二)

第3ステージの目次へ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます