冬晴れのもと、北西の寒風が肌をさすこの日お江戸から数えて8番目の宿場町である大磯宿を起点に二宮(梅沢)を経由して国府津までの10㌔の街道めぐりを下見を兼ねて楽しみました。

私たちの東海道中は今年の4月に始まり、今月12月でお江戸日本橋から16里27町(65.8㌔)に位置する大磯宿まで踏破しました。いよいよ道中最大の難所である箱根越えまであとわずかと迫ってきました。

本来の東海道中の宿場間の旅であれば、大磯宿の次の宿場町は小田原なのですが、その宿間の距離はなんと4里(15.7㌔)と長く、私たちの年齢そして体力的な問題から1日で踏破するのはかなり至難の業。ということで、今回は小田原からはかなり手前の国府津までのおよそ10㌔を歩くことにしました。

瀟洒な雰囲気を醸し出しているJR大磯駅から旧街道へと通じる坂道を下ると大磯駅前交差点にさしかかります。この交差点はあの箱根駅伝が再び国道一号線に合流する場所で、ここから国道一号線を辿り二宮、国府津、鴨宮、小田原そして箱根へと至ることになります。

私たちはこの大磯駅前交差点を左折していよいよ国府津までの東海道中を歩むことにします。

電信柱や電線が地中化されているためか、旧街道の町並みはすっきりとし、高層の建物がないため空が広く感じられます。交差点から東海道中を進むこと120mで、街道の左側に穐葉神社の小さな祠が現れます。その祠の左側には延台寺の参道と奥に山門が立っています。

延台寺山門

延台寺山門

延台寺はここ大磯を代表する歴史的な人物である「虎御前」ゆかりの古刹です。開基は関ヶ原の戦いの前年の慶長4年(1599)に遡ります。山門から境内に入ると正面に曽我堂、左手には石段の上にご本堂が置かれています。

曽我堂

曽我堂

延台寺ご本堂

延台寺ご本堂

当寺が開基される遥か昔、ここは曾我兄弟の仇討にゆかりが深く、鎌倉時代の舞の名手であった伝説の美女虎御前(虎女)が兄弟を偲んで庵を結んだ場所と伝えられています。そんな延台寺には曾我兄弟の兄、十郎佑成の「身代り石」と伝えられる御霊石「虎御石」をはじめ虎池弁財天(平安時代)、曽我兄弟座像、虎御前19歳剃髪之像などが法虎庵曽我堂に納められています。

虎御前供養塔

虎御前供養塔

曽我堂の扉は固く閉ざされ、ガラス戸の奥には「身代わり石」と伝えられる「虎御石」が布に覆われて鎮座しています。また境内には虎御前供養塔や大磯宿遊女の墓が置かれています。(布に覆われていない「虎御石」は下の写真です)

御霊石「虎御石」

御霊石「虎御石」

延台寺をあとにして再び東海道筋へ戻り、進行方向右側を進んで行きます。大磯宿内の家並みは長さ11町52間(1・3㎞)と比較的小さな宿場町で、江戸後期の人口は3056人、家数は676軒、三つの本陣と66軒の旅龍が街道の両側に並んでいました。江戸方見付は化粧坂(けわいざか)と山王町の間、上方見付は鴫立庵(しぎたつあん)を過ぎてしばらく行った地点にあったとされていますが、現在、その跡はまったく残っていません。

そんな宿場町にまず現れるのが北組問屋場跡です。つぎに蕎麦屋の前に「本陣」の解説板が立っていて、大磯宿小島本陣絵図などが載っています。この辺りに小島本陣があったのだそうですが、大磯宿にはこの他にも尾上本陣と石井本陣があったようです。

>小島本陣跡

>小島本陣跡

大磯消防署前交差点まで来ると、角に「明治のまちコース」の標柱が立っています。そして右手の道は「地福寺0.1km」となっています。それでは地福寺へ行ってみることにしましょう。地福寺は真言宗のお寺で、承和四年(837)の創建と伝えられています。境内には大磯町指定文化財に指定されている「木造弘法大師座像」が在ります。

そして当寺の名を知らしめているのが「破戒」「夜明け前」など多くの名作を残した文豪「島崎藤村の墓」があることです。山門をくぐった左手に梅の老木に囲まれたように藤村の墓が置かれています。

地福寺ご本堂

地福寺ご本堂

島崎藤村は代々中山道馬籠宿の本陣、庄屋を務めた家に生まれ、のちに郷里において牢死した国学者の父をモデルに『夜明け前』を執筆しました。大磯町には最晩年に疎開のため移転し、地福寺の墓所近くにある白梅の古木を愛したといいます。

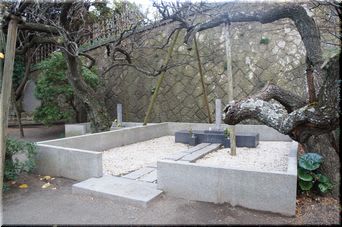

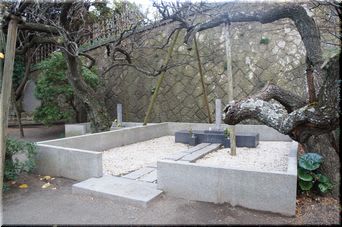

藤村の墓

藤村の墓

梅の古木と藤村の墓

梅の古木と藤村の墓

地福寺をあとにして国道1号を進んでいくと、大磯町消防本部の道路向い(右側)の中南信用金庫の前に「大磯小学校発祥之地・尾上本陣跡」と刻まれた石標が立っています。

尾上本陣跡を過ぎて照ヶ崎海岸入口交差点の手前に明治24年創業の老舗の菓子店「新杵(しんきね)」が店を構えています。古い商家の佇まいを見せる新杵の名物は藤村や吉田茂にも愛された伝統の虎子饅頭と西行饅頭です。虎子饅頭はこの地の出身の遊女・虎御前に因んだ饅頭で、見返り姿の虎の焼印が押してあります。

新杵

新杵

虎子饅頭(1個110円)、西行饅頭(1個120円)

電話: 0463-61-0461

定休日: 火曜日、水曜日

照ヶ崎海岸入口交差点までくると、道が分かれていく間に樹木の生える一角があります。植込の中には「新嶋襄先生終焉之地」と刻まれた石碑が立っています。帝国四大私塾のひとつに数えられる同志社を創立し、自身明治六大教育家に数えられた新島襄終焉の地。

大学設立準備中に結核を患った新島襄は、明治22年(1889年)徳富蘇峰の勧めで大磯町の百足屋旅館別館愛松園(現愛宕神社下)に滞在し、療養生活を送りました。

新島襄終焉の地碑

新島襄終焉の地碑

徳富蘇峰筆による碑

徳富蘇峰筆による碑

しかし、翌明治23年(1890年)1月21日、各方面に口述筆記で遺言を託し他界。享年46歳。碑は徳富蘇峰の筆によるもので、旧百足屋旅館の玄関があったといわれる場所に建てられました。百足屋旅館の主人宮代謙吉は大磯町5代目町長を務めた人物で、松本順の支援者でもあり、松本順もこの百足屋に宿泊しています。松本順は日本で初めて大磯を海水浴場に指定した人です。

尚、来年のNHK大河ドラマは「八重の桜」ということで、新島襄の奥様で新島襄を献身的に支えた妻「八重さん」が主人公として描かれるそうです。 …が、八重さんが活躍した場所は会津、そして京都が中心になるのでは、と思うのですが、ここ大磯の町役場には同志社大学が編集した「新島八重と同志社」と題された小冊子を無料で配布していました。

「新嶋襄先生終焉之地」から100mほどのさざれ石交差点の左手に、明治11年創業の老舗「井上蒲鉾店」が店を構えています。

そして「井上蒲鉾店」から120mほど行った旧街道の左側に「西行法師」ゆかりの「鴫立庵(しぎたつあん)があります。西行法師は東国行脚の際に、この場所で「心なき 身にもあはれは知られけり 鴫立沢の秋の夕暮」の句を詠んだと言われています。

鴫立庵外観

鴫立庵外観

鴫立庵はそもそも江戸時代の初期に小田原の外郎(ういろう)の子孫と言われる「崇雪」という俳人が西行を慕って、ここ大磯之鴫立沢(しぎたつさわ)のほとりに草庵を建てたことに始まります。その後「鴫立庵」と呼ばれるようになったのです。崇雪は鴫立庵の脇に「著盡湘南清絶地(あきらかにしょうなんはせいぜつをつくすのち)」という標柱(寛文4年・1664年建立)を建てたことから、この付近を湘南と呼ぶ様になったとの説もあります。

湘南という地名は中国湖南省にある洞庭湖のほとり 湘江の南側を湘南といい, 大磯がこの地に似ているところから湘南と呼ばれるようになりました。

湘南発祥の地碑

湘南発祥の地碑

そしてここ鴫立庵は京都の落柿舎(らくししゃ)、滋賀の無名庵(むみょうあん)と並び日本三大俳諧道場の一つとして知られています。庵は瀟洒な味わいの造りで、風情に溢れています。歴代俳諧重鎮が江戸時代より現在に到るまで、この庵に在住してここを守っています。現在の庵主は22世鍵和田氏という方です。 ※入庵料:大人100円・子供50円

鴫立庵をあとに左手の大磯町役場を見ながら東海道を進むと、左手に黒門を構えるのが料亭「翠渓荘」です。かつて岩倉使節団に随行した林董(はやしただす)の邸宅だったところです。そしてその先の統監道(とうかんみち)バス停の歩道脇に「上方見附」の解説版が立っています。ここで大磯宿は終わり次の宿場町である小田原へと街道がつづいていきます。

翠渓荘の黒門

翠渓荘の黒門

翠渓荘への道

翠渓荘への道

※統監道(とうかんみち)

伊藤博文公は晩年、朝鮮総統を務めましたが、伊藤邸(滄浪閣)と大磯駅との間の道路を住民が整備して造った専用道路の名称です。

其の二へつづく

私本東海道五十三次道中記~大磯宿から二宮そして国府津~(其の二)

私本東海道五十三次道中記~大磯宿から二宮そして国府津~(其の三)

日本史 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

私たちの東海道中は今年の4月に始まり、今月12月でお江戸日本橋から16里27町(65.8㌔)に位置する大磯宿まで踏破しました。いよいよ道中最大の難所である箱根越えまであとわずかと迫ってきました。

本来の東海道中の宿場間の旅であれば、大磯宿の次の宿場町は小田原なのですが、その宿間の距離はなんと4里(15.7㌔)と長く、私たちの年齢そして体力的な問題から1日で踏破するのはかなり至難の業。ということで、今回は小田原からはかなり手前の国府津までのおよそ10㌔を歩くことにしました。

瀟洒な雰囲気を醸し出しているJR大磯駅から旧街道へと通じる坂道を下ると大磯駅前交差点にさしかかります。この交差点はあの箱根駅伝が再び国道一号線に合流する場所で、ここから国道一号線を辿り二宮、国府津、鴨宮、小田原そして箱根へと至ることになります。

私たちはこの大磯駅前交差点を左折していよいよ国府津までの東海道中を歩むことにします。

電信柱や電線が地中化されているためか、旧街道の町並みはすっきりとし、高層の建物がないため空が広く感じられます。交差点から東海道中を進むこと120mで、街道の左側に穐葉神社の小さな祠が現れます。その祠の左側には延台寺の参道と奥に山門が立っています。

延台寺山門

延台寺山門延台寺はここ大磯を代表する歴史的な人物である「虎御前」ゆかりの古刹です。開基は関ヶ原の戦いの前年の慶長4年(1599)に遡ります。山門から境内に入ると正面に曽我堂、左手には石段の上にご本堂が置かれています。

曽我堂

曽我堂 延台寺ご本堂

延台寺ご本堂当寺が開基される遥か昔、ここは曾我兄弟の仇討にゆかりが深く、鎌倉時代の舞の名手であった伝説の美女虎御前(虎女)が兄弟を偲んで庵を結んだ場所と伝えられています。そんな延台寺には曾我兄弟の兄、十郎佑成の「身代り石」と伝えられる御霊石「虎御石」をはじめ虎池弁財天(平安時代)、曽我兄弟座像、虎御前19歳剃髪之像などが法虎庵曽我堂に納められています。

虎御前供養塔

虎御前供養塔曽我堂の扉は固く閉ざされ、ガラス戸の奥には「身代わり石」と伝えられる「虎御石」が布に覆われて鎮座しています。また境内には虎御前供養塔や大磯宿遊女の墓が置かれています。(布に覆われていない「虎御石」は下の写真です)

御霊石「虎御石」

御霊石「虎御石」延台寺をあとにして再び東海道筋へ戻り、進行方向右側を進んで行きます。大磯宿内の家並みは長さ11町52間(1・3㎞)と比較的小さな宿場町で、江戸後期の人口は3056人、家数は676軒、三つの本陣と66軒の旅龍が街道の両側に並んでいました。江戸方見付は化粧坂(けわいざか)と山王町の間、上方見付は鴫立庵(しぎたつあん)を過ぎてしばらく行った地点にあったとされていますが、現在、その跡はまったく残っていません。

そんな宿場町にまず現れるのが北組問屋場跡です。つぎに蕎麦屋の前に「本陣」の解説板が立っていて、大磯宿小島本陣絵図などが載っています。この辺りに小島本陣があったのだそうですが、大磯宿にはこの他にも尾上本陣と石井本陣があったようです。

>小島本陣跡

>小島本陣跡大磯消防署前交差点まで来ると、角に「明治のまちコース」の標柱が立っています。そして右手の道は「地福寺0.1km」となっています。それでは地福寺へ行ってみることにしましょう。地福寺は真言宗のお寺で、承和四年(837)の創建と伝えられています。境内には大磯町指定文化財に指定されている「木造弘法大師座像」が在ります。

そして当寺の名を知らしめているのが「破戒」「夜明け前」など多くの名作を残した文豪「島崎藤村の墓」があることです。山門をくぐった左手に梅の老木に囲まれたように藤村の墓が置かれています。

地福寺ご本堂

地福寺ご本堂島崎藤村は代々中山道馬籠宿の本陣、庄屋を務めた家に生まれ、のちに郷里において牢死した国学者の父をモデルに『夜明け前』を執筆しました。大磯町には最晩年に疎開のため移転し、地福寺の墓所近くにある白梅の古木を愛したといいます。

藤村の墓

藤村の墓 梅の古木と藤村の墓

梅の古木と藤村の墓地福寺をあとにして国道1号を進んでいくと、大磯町消防本部の道路向い(右側)の中南信用金庫の前に「大磯小学校発祥之地・尾上本陣跡」と刻まれた石標が立っています。

尾上本陣跡を過ぎて照ヶ崎海岸入口交差点の手前に明治24年創業の老舗の菓子店「新杵(しんきね)」が店を構えています。古い商家の佇まいを見せる新杵の名物は藤村や吉田茂にも愛された伝統の虎子饅頭と西行饅頭です。虎子饅頭はこの地の出身の遊女・虎御前に因んだ饅頭で、見返り姿の虎の焼印が押してあります。

新杵

新杵虎子饅頭(1個110円)、西行饅頭(1個120円)

電話: 0463-61-0461

定休日: 火曜日、水曜日

照ヶ崎海岸入口交差点までくると、道が分かれていく間に樹木の生える一角があります。植込の中には「新嶋襄先生終焉之地」と刻まれた石碑が立っています。帝国四大私塾のひとつに数えられる同志社を創立し、自身明治六大教育家に数えられた新島襄終焉の地。

大学設立準備中に結核を患った新島襄は、明治22年(1889年)徳富蘇峰の勧めで大磯町の百足屋旅館別館愛松園(現愛宕神社下)に滞在し、療養生活を送りました。

新島襄終焉の地碑

新島襄終焉の地碑 徳富蘇峰筆による碑

徳富蘇峰筆による碑しかし、翌明治23年(1890年)1月21日、各方面に口述筆記で遺言を託し他界。享年46歳。碑は徳富蘇峰の筆によるもので、旧百足屋旅館の玄関があったといわれる場所に建てられました。百足屋旅館の主人宮代謙吉は大磯町5代目町長を務めた人物で、松本順の支援者でもあり、松本順もこの百足屋に宿泊しています。松本順は日本で初めて大磯を海水浴場に指定した人です。

尚、来年のNHK大河ドラマは「八重の桜」ということで、新島襄の奥様で新島襄を献身的に支えた妻「八重さん」が主人公として描かれるそうです。 …が、八重さんが活躍した場所は会津、そして京都が中心になるのでは、と思うのですが、ここ大磯の町役場には同志社大学が編集した「新島八重と同志社」と題された小冊子を無料で配布していました。

「新嶋襄先生終焉之地」から100mほどのさざれ石交差点の左手に、明治11年創業の老舗「井上蒲鉾店」が店を構えています。

そして「井上蒲鉾店」から120mほど行った旧街道の左側に「西行法師」ゆかりの「鴫立庵(しぎたつあん)があります。西行法師は東国行脚の際に、この場所で「心なき 身にもあはれは知られけり 鴫立沢の秋の夕暮」の句を詠んだと言われています。

鴫立庵外観

鴫立庵外観鴫立庵はそもそも江戸時代の初期に小田原の外郎(ういろう)の子孫と言われる「崇雪」という俳人が西行を慕って、ここ大磯之鴫立沢(しぎたつさわ)のほとりに草庵を建てたことに始まります。その後「鴫立庵」と呼ばれるようになったのです。崇雪は鴫立庵の脇に「著盡湘南清絶地(あきらかにしょうなんはせいぜつをつくすのち)」という標柱(寛文4年・1664年建立)を建てたことから、この付近を湘南と呼ぶ様になったとの説もあります。

湘南という地名は中国湖南省にある洞庭湖のほとり 湘江の南側を湘南といい, 大磯がこの地に似ているところから湘南と呼ばれるようになりました。

湘南発祥の地碑

湘南発祥の地碑そしてここ鴫立庵は京都の落柿舎(らくししゃ)、滋賀の無名庵(むみょうあん)と並び日本三大俳諧道場の一つとして知られています。庵は瀟洒な味わいの造りで、風情に溢れています。歴代俳諧重鎮が江戸時代より現在に到るまで、この庵に在住してここを守っています。現在の庵主は22世鍵和田氏という方です。 ※入庵料:大人100円・子供50円

鴫立庵をあとに左手の大磯町役場を見ながら東海道を進むと、左手に黒門を構えるのが料亭「翠渓荘」です。かつて岩倉使節団に随行した林董(はやしただす)の邸宅だったところです。そしてその先の統監道(とうかんみち)バス停の歩道脇に「上方見附」の解説版が立っています。ここで大磯宿は終わり次の宿場町である小田原へと街道がつづいていきます。

翠渓荘の黒門

翠渓荘の黒門 翠渓荘への道

翠渓荘への道※統監道(とうかんみち)

伊藤博文公は晩年、朝鮮総統を務めましたが、伊藤邸(滄浪閣)と大磯駅との間の道路を住民が整備して造った専用道路の名称です。

其の二へつづく

私本東海道五十三次道中記~大磯宿から二宮そして国府津~(其の二)

私本東海道五十三次道中記~大磯宿から二宮そして国府津~(其の三)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます