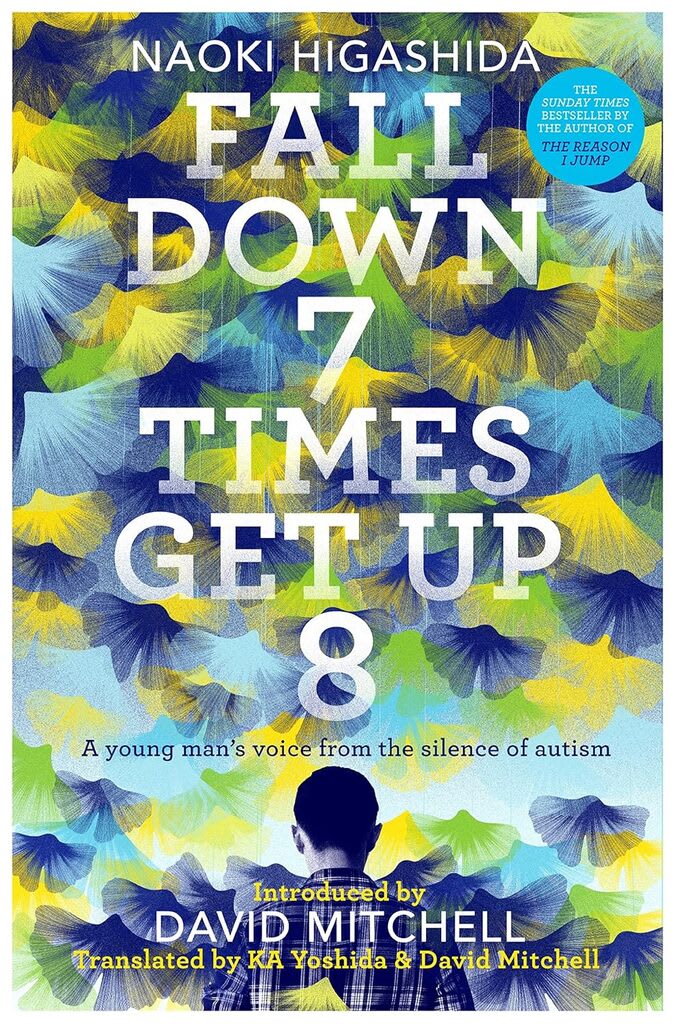

東田直樹『自閉症の僕の七転び八起き』(Fall Down Seven Times Get Up Eight)

自閉症という言葉には、自分を閉じ込めるという印象があると思います。でも、それは間違いです。

確かに、自閉症は人と関わるのが苦手ですが、心はいつも、外に開いています。(……)

The word for “autism” in Japanese―jiheisho―conveys an image of people locking themselves up inside themselves. This is misleading.

People with autism aren’t good at interacting with others, for sure, but our hearts and minds are always open and ready to receive.

わたしの100冊目の翻訳書となった『鳥の心臓の夏』(朝日新聞出版)には、非常に光栄なことに、かねてよりご活躍を仰ぎ見ている作家の東田直樹さんから推薦文をいただいた。大変うれしく、ご迷惑とは思いつつも、刊行後、たまたま同時刊行となった『Marvel Anatomy 超人ヒーロー解体図鑑』(KADOKAWA)を朝日新聞出版の森鈴香さんにお願いしてお送りしていただいたところ、さらにびっくりしたことに、東田さんご自身から(やはり森さんを通じて)冒頭に一部紹介した『自閉症の僕の七転び八起き』(角川文庫)の英訳書Fall Down Seven Times Get Up Eight(translated by KA Yoshida & David Mitchell)をご恵贈賜ったのだ!

今月の「永遠の英語学習者の仕事録」では、東田直樹さんへの敬意と感謝の気持ちを込めて、デイヴィッド・ミッチェルとカ・ヨシダの英訳とともに、東田さんと東田さんの作品をご紹介したい。

★ ★ ★

まず、東田直樹さんの本を英語に訳している世界的な作家デイヴィッド・ミッチェルと、ミッチェルと東田さんの関係について、簡単に紹介したい。

デイヴィッド・ミッチェル(1969年~ )はアイルランド在住のイギリスの最重要作家のひとりで、代表作『ナンバー9ドリーム』(2001年)と『クラウド・アトラス』(2004年)はともにブッカー賞の最終候補作に残り、『クラウド・アトラス』は2012年にアメリカで映画化された。日本の広島市で英語講師として8年間生活していたこともあり、日本の文化や歴史にもくわしく、2010年には『出島の千の秋』を発表し、大変な話題を集めた。

デイヴィッド・ミッチェルとケイコ・ヨシダ夫妻の息子のひとりは自閉スペクトラム症(ASD)で、夫妻はこの子が考えていることが理解できずに悩んでいた。そんな時ふたりは東田さんの『自閉症の僕が跳びはねる理由』(2007年)に出会う。そして障がい者支援を中核にする千葉県の企業エスコアールから刊行されていた東田さんのこの著作を英訳出版することを決意する。ミッチェル夫妻の『自閉症の僕が跳びはねる理由』の英訳書The Reason I Jump(2013年)は刊行後瞬く間に全世界で大ベストセラーとなり(30か国語以上に翻訳された)、2020年には同名のドキュメンタリー映画も作られた。

その後、ミッチェルは日本を訪れて東田さんと対面する。その感動的な場面は、2014年8月放送のNHKのドキュメンタリー「君が僕の息子について教えてくれたこと」で見ることができる。

東田さんがわたしに送ってくださったFall Down Seven Times Get Up Eightは、ミッチェル夫妻による2冊目の東田作品の翻訳書だ。

心が閉じていても、開いていても、そんなことどちらでも構わないと思う人もいるかもしれません。でも、それでは、だめなのです。自閉症とは心を閉ざしている障害ではないという事実を、みんなに知ってもらわなければいけないからです。

自閉症は心を閉じているために、人と関わらないのではありません。開いているのに、気づいてもらえないのです。

Some people might not care either way whether the emotions of people with autism are locked away or not, but indifference doesn’t help us. The neurotypical public needs to know that the failure of people with autism to communicate doesn’t stem from inner self-imprisonment: it stems from a failure of others to see that we are open and receptive.

東田さんは話せない自閉スペクトラム症者ではあるが、文章を書くことができるし、その文章には自分たちも定型発達者の人たちに関わりたい、一緒に何かしたいという思いがあふれている。そんな東田さんの気持ちを、ミッチェル夫妻が実に見事な英語でわかりやすく伝えている。

★ ★ ★

ジョリー・フレミング『「普通」ってなんなのかな 自閉症の僕が案内するこの世界の歩き方』(文芸春秋)の日本語版には、著者ジョリー・フレミングへのインタビュー記事を収録した(動画はこちらで観ることができる)。

紙面の都合で本には収録できなかったが、ジョリーが「まるで僕のようです」と目を輝かせた東田さんの文章の一節がある。

僕は、自閉症とはきっと、文明の支配を受けずに、自然のまま生まれてきた人たちなのだと思うのです。

これは僕の勝手な作り話ですが、人類は多くの命を殺し、地球を自分勝手に破壊してきました。人類自身がそのことに危機を感じ、自閉症の人たちをつくり出したのではないでしょうか。

僕たちは、人が持っている外見上のものは全て持っているのにも関わらず、みんなとは何もかも違います。まるで、太古の昔からタイムスリップしてきたような人間なのです。

僕たちが存在するおかげで、世の中の人たちが、この地球にとっての大切な何かを思い出してくれたら、僕たちは何となく嬉しいのです。

東田直樹『自閉症の僕が跳びはねる理由』(角川文庫)

2014年のNHKのドキュメンタリー「君が僕の息子について教えてくれたこと」の制作にあたり、東田さんはアイルランドのミッチェル夫妻のご自宅を訪れている。夫妻のASDの息子にも会ったはずだ。東田さんは英語も熱心に勉強しているので、今後はミッチェルのご家族と交流しつつ、世界に活躍の場を広げていただくことを願っている。

東田さんは執筆に加えて、講演会も精力的に開催している。ぜひオフィシャルサイトをチェックしてほしい。

東田直樹『自閉症の僕の七転び八起き』(角川文庫)/ Fall Down Seven Times Get Up Eight(translated by David Mitchell & Ka Yoshida)

上杉隼人(うえすぎはやと)

編集者、翻訳者(英日、日英)、英文ライター、通訳、英語・翻訳講師。桐生高校卒業、早稲田大学教育学部英語英文学科卒業、同専攻科(現在の大学院の前身)修了。訳書にマーク・トウェーン『ハックルベリー・フィンの冒険』(講談社青い鳥文庫)、ジョリー・フレミング『「普通」ってなんなのかな 自閉症の僕が案内するこの世界の歩き方』(文芸春秋)、ヴィクトリア・ロイド=バーロウ『鳥の心臓の夏』(朝日新聞出版)ほか多数(日英翻訳をあわせて100以上)。