最近、小さな熨斗紙の依頼が少しずつ増えていて、熨斗についての問い合わせも多いので、

今日は少し熨斗について書こうと思います。

既成の熨斗紙はサイズが決まっています。

小さな箱や、横に広かったり、縦に長かったり・・・の箱にはサイズに合う既成の熨斗紙が合わない場合があります。

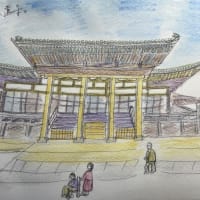

弊社に最近注文のあった小さいサイズの熨斗紙の見本です。

一番小さい箱のサイズは6×6×6cm や 4.5×10×2cm など 手の中に納まるくらいの大きさでした。

和紙と一番小さな5分熨斗を使って、箱の大きさに合わせて一枚一枚造るのですが、

ご結婚のお祝いや内祝いの品が多く、皆さんに喜んで頂いています。(一枚50円)

ところで、熨斗って何?

知っているようでほんとは良く知らない??

時々「熨斗を下さい!!」って言われてよくよく聞いてみると「熨斗紙」の事だったり、「のし袋」の事だったりするのですが、

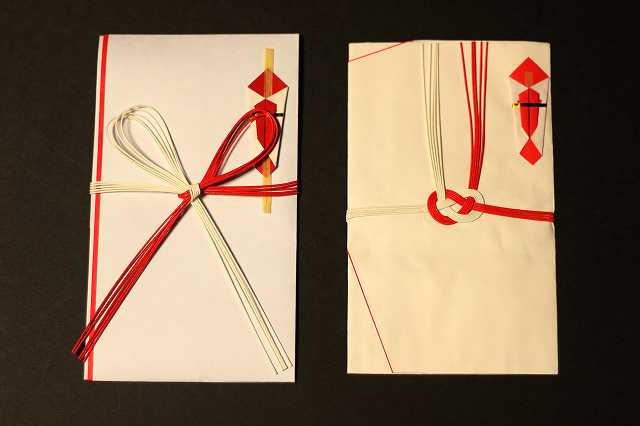

熨斗とはお祝い事に使うのし袋の右上に付いている・・・・・

そう、この赤白の・・・これが「熨斗」で、熨斗と水引は一緒に使われることが多いのですが、

必ずしも一緒でなければいけない訳ではありません。

では、「熨斗の役割」って?

熨斗がなぜ進物に添えられるようになったのか?

これは、ちょっと長くなるので、次回に書く事にして・・・、

・・・いつしか、進物に添えられる熨斗は、「清浄の象徴」という意味を持つようになりました。

熨斗を添えたものは害意、逆心を持たない、心からの贈り物である。という意味です。

熨斗の古形は「のしあわび」です。

あわび貝の身肉を伸して乾かしたもので、この「伸す」又は「延す」から「のし」に

変わってきたものです。

これが、一般に「熨斗」とよばれる進物に添える真心のしるしとしての熨斗の古形です。

最も一般的なのし袋についている熨斗(上の写真)と、このアワビを伸して乾かしたものとは

形が全く違う!!と思われると思うのですが、

実は「熨斗」とはこの赤白の紙の真ん中に入っている黄色っぽい芯の部分の事なのです。

なので、実は熨斗の種類と言うのは数えきれないほどたくさんあって、

共通している部分は、真ん中に黄色っぽい芯があるという事だけなのです。

この「芯」がアワビの部分だからです。

日本古来からの紙の折り方で、このアワビを包んでみると

簡略化された今の熨斗の形に近くなってきます。

和紙でいろいろ作ってみました。

この形は、熨斗袋に良く使われている熨斗の折り方です。

和紙と紅紙を両表に重ねて作ります。

ちょっと人にあげてしまうのが、惜しくなってしまうほどきれいな熨斗ができました。

折り方を図にしてみました。

ちょっときれいな紙があったら、正方形に切って(写真の熨斗は6cm×6cm)

オリジナルの熨斗を作って、

大事な贈り物に添えてみると、

言葉では伝えられない気持ちが伝わりそうな気がします。

ちなみに、最初にお話した小さな熨斗紙に使った五分豆熨斗は、下の写真の一番小さな熨斗です。