日本・ベルギー・英国 喫茶モエ営業中

Brugge Style

ローマの休日

ホテルからすぐ

地中海へ遊びに行く予定だったが、ローマに来ている。「ローマの休日」。

バロックの大劇場でベルニーニとカラヴァッジョを細かく見て回るのだ! と。

毎日早朝から歩き回って毎晩クタクタ...

ローマは初夏のような天気と気温で、屋外プールで泳げるほど。

そして今、午後6時半、雷を伴う夕立がものすごい勢いで降り始めた。

気温は一気に数度落ちた。

わたしたちはたまたまホテルの部屋に戻って次の行動の準備を整えていたので全く濡れずにすみ、夕立に逃げ惑うテラス席の人の声を聞きながら得々と

...まさにこれぞ「ローマの休日」。

(英語のRoman holidayは、「他人の苦しみを楽しむ観客の快楽」を意味する。たとえば古代ローマのコロッセオで、剣闘士が殺し合うのを見て民衆が喜ぶような...残酷な娯楽という皮肉な意味)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

the return

去年の夏ギリシャのアテネで

The Return、ただの「帰還」ではなく、ザ・帰還、である。

それはモエのセンチメンタルなオックスフォード回帰か、ホメロスのオデュッセウスか、聖書の放蕩息子かジョセフか、浦島太郎か。

......

トロイ戦争をギリシャ側の勝利に導いた、知恵者・英雄オデュッセウスが、彼が統治する国イタカに『帰還』してからの話...

ホメロスの叙事詩『オデュッセイア』が題材であることも、主演がレイフ・ファイアンズとジュリエット・ビノシュというわたし好みの豪華さからも、とっても楽しみにしていた英国での上演だったが、人気も評価も(不当に!)低いせいか、上映館が少ない。

映画The Return『帰還』(2024)は、はるばるオックスフォードのミニシアターに見に行った。

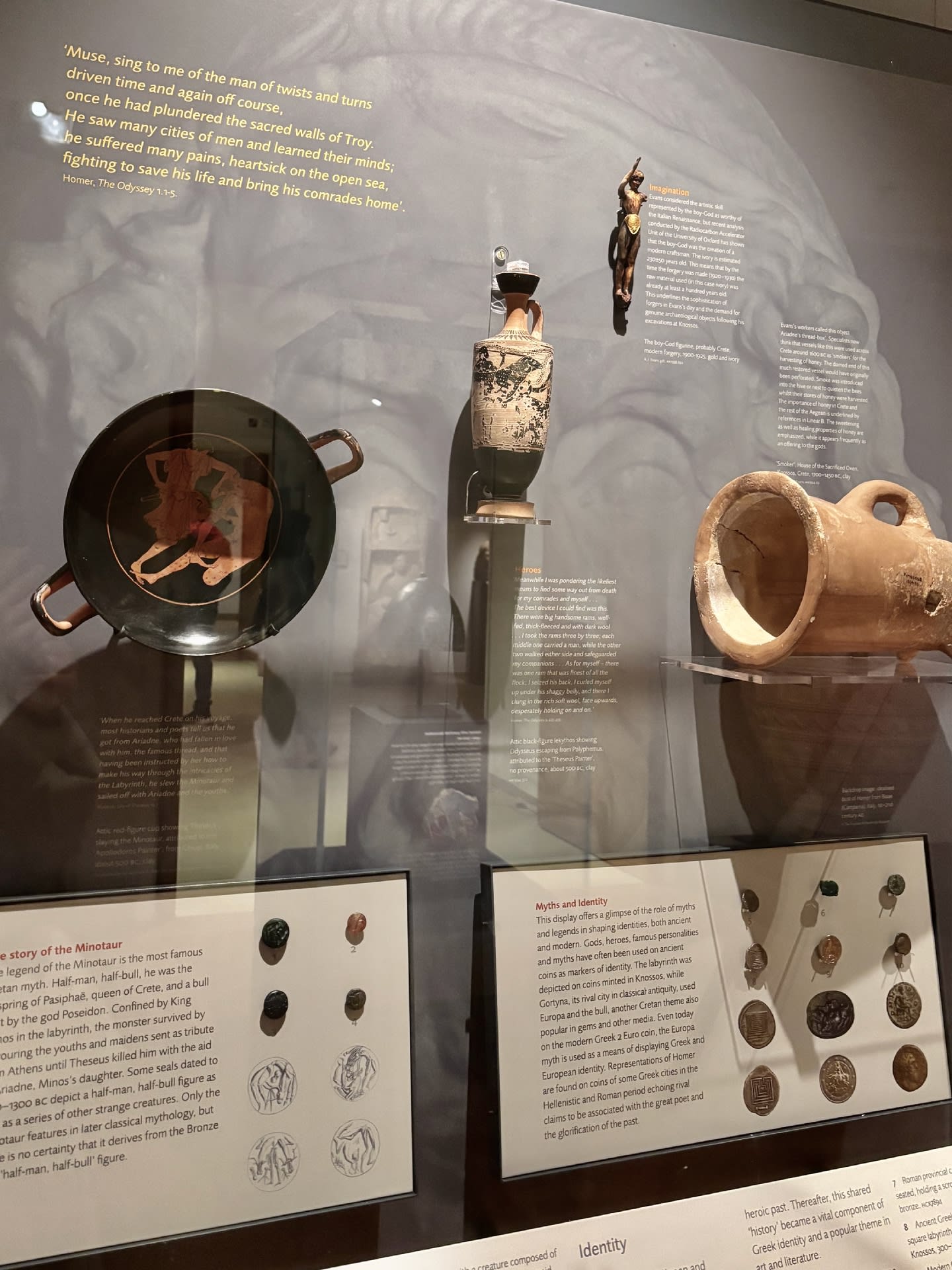

ホメロスのギリシャ叙事詩の終盤をテーマにしたThe Return『帰還』を見た後、アシュモレアン美術館の古代地中海世界コレクションを見学するというプランは普段に増してエキサイティングだった(写真は下の一枚だけだけど)。

この映画には、ゼウスもアテーナも、怪鳥サイレーンも一つ目の巨人ポリュぺモスも、絶世の美女ヘレネーもトロイを陥落させた木馬も出てこない。

古代ギリシャ人にとっての世界解釈の手段であった神々が、一瞬たりとも登場しないのだ。

つまり、ギリシャ神話的スペクタクルを排し、心理劇として再構築された異色の作品なのである。

わたしが最も惹かれた点を最初に書いておくとすれば、登場人物は幸も不幸も気まぐれな神々のせいにせず、自分たちで運命を引き受けようとするところ。

ただ、古代ギリシャ人は本当に内面を持たなかった、という説もある。

当時は「アイデンティティ」も「個人」という概念もなかったので、人間はそもそも「内面」を持たず、まるで神々の意思に従って動く人形のようであった(まあそれも内面と言えば内面だが、自分の意思に従って、とは考えなかったろう)という説だ。わたしはこの説にも説得力があると思う。

「あの男のことを語っておくれ、ムーサよ、多くの策にたけた男のことを。

トロイアの聖なる都を滅ぼしたあと、彼は長くさまよった...」

トロイア戦争をギリシャ側の勝利に導き、それから20年を経て帰還したオデュッセウスが、変わり果てた故郷、求婚者に囲まれた妻ペネローペ、成長した息子テレマコースと再会する姿を通じて、戦争の後遺症や、自責の念、バラバラになった家族の再構築といった現代的かつ人間的なテーマを描く。

それにもかかわらず、いや、それだからこそ、この作品の評価は非常に不当に低いと感じられる。

原因としてまず挙げられるのは、先ほども書いたように、「オデュッセウスの帰還」というテーマに対して、巨人との戦いや、妖女の誘惑、絶世の美女、誉高きヒーロー、豪華な宮殿、華麗な衣装、神々の加護といった神話的な要素を完全排除しているからだろう。

本作は、そうした神話的英雄冒険譚をすべて捨て去り、代わりに「帰還とは何か」「家族とは何か」「英雄とは戦後にも存在しうるのか」「PTSDを抱えた男が、帰る場所すら変わり果てていた現実と向き合うとは」といった問いを、抑制された演出で投げかけてくる。

20年かかった帰還の旅の間、オデュッセウスがどこで何をしていたかすら語られない。

原作では、オデュッセウスは、あちらの王女、こちらの女神と、艶福家でめちゃくちゃカラフルな冒険をしたことになっているのに。

予告編やポスターが「歴史大作」を連想させるような印象を与えていたことも、観客の期待と実際の作品との間にギャップを生み出し、低評価につながったのだろうか。

しかし、こうした作品こそ、時を経て再評価される可能性が高い。

人間の内面、言葉にならない表情の重さ、それらは一過性の娯楽とは異なる次元で、観る者の内面と共鳴する。

英雄神話を脱神話化し、身体を持ったひとりの「帰還者」としてオデュッセウスを描いた本作は、単なる古典の映像化ではなく、現代における「帰還」の意味を問い直す。

......

では、わたくしはこれから現代の地中海世界へ!

旅の途中、現地でもう一回この映画を見たいなあ...

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

アンティーク・ハンティング

わが家から車でやや北西へ行くと、オックスフォード、そしてコッツウォルズがある。

ご存知のように有名無名の麗らかで愛らしい村がたくさんあり、ここ、サイレンセスターはその中心都市で規模が大きめのコミューンである。

コッツウォルズのかわいらしい村には観光客が多い一方、こちらはローカルが多い印象だ。

わたしがサイレンセスターに来るのはアンティーク宝探しのためだが、この日は目的を同じゅうする人々、また聖堂前にマーケットが出て賑わい、ティールームのテラス席も愛犬連れの人でいっぱいだった。

アンティーク家具を見に行っても何も買わない日ももちろんある。

夫はわたしが良ければいいのスタンスではあるものの、運送や、家の部屋のドアから入るのかなどの実利的面では口出ししてくる。一方わたしはそういうことは考えず、美しければいいと思っている。

この日はラッキーで、ほくほくとマホガニーのチェストと、同じくマホガニーの小テーブルを購入した。

こちらの正面のはちみつ色の石で建てられたサイレンセスターの聖堂は、16世紀前半、ヘンリー8世による修道院解散令により破壊された。

残っているのは、ノルマン時代のアーチとその周辺の壁の一部のみ。

ヘンリー8世が、教会や修道院などを徹底的に解体し、その財産を没収したのは、きっかけとしてはローマ教皇を無視して離婚して再婚するためだったが、教会の莫大な富と土地を国王のものにするという政治的・経済的な動機も大きかった。

この500年前の教会・修道院の「解体」は、わたしは現代の英国にかなり大きな影響を残したと考えている。

当時の修道院は単なる宗教的な施設にとどまらず、学問や技術の中心であり、農村社会の文化的な支柱でもあったからだ。

修道院の土地で農業や技術は発展し、文字文化が継承され、祝祭や芸能など、地域文化を育んできたのだ。

しかしそれを破壊することによって、修道院が持っていた知識の伝承や地域共同体文化の伝承、支えが失われてしまっただろう。

修道院の解体で没収された土地はヘンリー8世によって富裕層に売却され、牧羊などのによる利益を求めてエンクロージャー(囲い込み)に転用された。

これにより農民の立ち退きや貧困が拡大し、貧民の都市移住へとつながる。

この社会の転換で英国社会は世俗化し、商業的な価値観が支配するようになった。

賢明なあなたは、これで英国の料理がまずい理由がお分かりでしょう。

英国料理がまずくなった理由は産業革命の時代に求められることが多いが、料理文化はローカルな人々が、ローカルから引き離されたことによって起きたのである。

これはもうどうしても取り戻せない英国の宿痾なのである。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

春は復活

春は今年も復活した。

今日は復活祭の月曜日。

マグノリア(木蓮)、八重桜、ブルーベルが徐々に終わり始めた。

桜の花びらが風に舞うのを見ていると、それこそが時間の経過であるにもかかわらず、時間を忘れてしまいますね!

勿忘草が満開、りんごの花が真っ盛り。

色合いは、ロンドンで娘が注文したこのカクテルのよう。

萌色とピンク。

りんごの花が桜を凌駕。

次に来る藤、鈴蘭、菖蒲、蓮、クレマチス、土植えの芍薬と薔薇などがつぼみをつけ始めている...

今週は天気予報を見て、日本のかぼちゃ、大根、水菜などを菜園に植えてもらう予定。

紫蘇は家の中で発芽させてから植え付けるのだそうで、こりゃ難易度が高そう。

ダーチャ(ロシア・旧ソ連圏で一般的な菜園付きセカンドハウス。旧ソ連の経済を支えたとも言われる)ごっこ。

復活祭の買い物客目当てで、薔薇がたくさん出ていたので、それっと50本投げ入れて、家の中にも春が。

復活祭は魚屋さんで生牡蠣を買って、わたしが全部殻を開けて(得意。魚屋さんでバイトできるかも!)、シャンパーニュと。

庭のテーブルで食べるつもりが、気温が下がりすぎて断念。

そんな季節。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

聖金曜日のカラヴァッジョ

特等席から。

まるで自宅の居間...

2月末のフランス、ルーアンの美術館に立ち寄ったのはこれが見たかったから...

カラヴァッジョの描く『柱につながれたキリスト』(1606年)ルーアン美術館蔵。

聖金曜日の今日、これが行われたと聖書は言う。この後、イエスは磔刑になる。

この構図、左に向かって動いているように見え、見飽きない。

近づいてみる。

昨日、木曜日の夜(聖木曜日)。

最後の晩餐の後、イエスはユダの裏切りにより、ゲッセマネの園で捕らえられた。

ナショナル・ギャラリー蔵

裏切り者のユダはテーブルについた左から2番目の人物で、ひとり、キリストの方を見ずに気まずそうに下を向いている。

今朝、金曜日(聖金曜日)の前段階。

当時のエルサレムはローマ帝国の支配下にあり、政治の最終決定権はローマから派遣された総督が持っていた。

イエスはユダヤ教の指導者らから宗教・政治的な罪で告発され、ローマの総督ピラトのもとに送られる。

ピラトはイエスを死刑にする気はなかったが、群衆の声に押され、イエスを柱に縛って鞭打ち(一枚目のカラヴァッジョ)、兵士たちに嘲弄させた後、十字架刑を言い渡す。

そして...

右は聖ヨハネ、左は聖母マリア

その日の午後、イエスはゴルゴタの丘で十字架にかけられ死亡。

明日土曜日(聖土曜日)はイエスが墓の中で眠っているため最も暗い日だ。

そして日曜日が彼の復活を祝う復活祭。つまり春、生命の完全復活を祝う日である。

わたしは日曜学校と高等学校までキリスト教系の学校に通ったくらいで、信者でもなんでもないうえ、理解も浅い。

が、西洋絵画や人の考え方の枠組みを理解するにはキリスト教の多少の知識があったほうがおもしろいというのはよく分かる。

しかも、キリスト教は、それ以前の土着の宗教の暦や聖人を取り入れて成立しているので、人間が自然のリズムをどう捉えて世界を解釈しようとしていたか、何を大切にして生きていたか、普遍性とは...などを垣間見るのに役立つ。自分が役立てられているかは不明。

そんな不明さを、この世の隅々まで照らし出す復活の光で照らしてほしい。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |