11/14(火)鎌倉までは電車で片道2時間弱となります。身障割引は本人だけで100km以上でしか使えませんが、妻が一緒なら半額往復券を買えるのです。

グリーン券は@1,000円となりますが乗車券が半額ですので正規料金の+200円程で済みまする。私にはトイレ問題がありますので。

前回の鎌倉見物では「長谷寺」の「観音ミュージアム」を見忘れていました。人出は4/18(火)と同じ位で左程混んではいませんでした。

「三十三応現身立像」(画像はHPより)は腕やら手の無い像も多く獲物も持っていませんが色鮮やかで造形も見事です。室町後期なのに重文でないのは、どこかの時代で修復されたからと思います。

ガラス越しですが近くに寄れます。他にも鎌倉時代の梵鐘(重文)、大型の懸け仏6基(重文)etcも展示されていました。

観音堂の左、木の影の建屋が観音ミュージアムです。2枚目が入口となります。別料金300円ですが”お薦め”です。

他は4月の拝観時に詳しくUPしております。今回は本尊の「十一面観音立像」と「弁天窟の天女像」のみ再拝観して終了です。

「鎌20」のバスで「鎌倉宮」の前の終点まで行きます。帰路、背中痛が酷くて歩けず広い休憩室で休みました。

徒歩15分で「覚園寺」に到着。撮影禁止ですが「BS日テレ」に画像がありました。室町時代の十二神将(重文)、薬師如来及日光菩薩・月光菩薩坐像(重文)、地蔵菩薩立像(重文)が見所です。北条義時が「薬師堂」を建てたが鎌倉時代に火災で失うも再建、室町時代に再度焼失するも足利尊氏が再建、江戸時代にも改築しています。

ちなみに薬師如来の頭部のみ鎌倉時代です。同時代の火災では仏像を運び出せたそうですので、義時も拝んだ像なのです。

十二神将は欠損無く力強い造形です。寺が荒れていた時期があったそうで目が濁っていたりしますが像自体も大きく迫力があります。如来や菩薩像は埃がこびり付いた薄茶色で時代を感じさせます。

お庭も撮影禁止でした。

「鎌倉国宝館」へは八幡宮の手前のココを右に入ります。HPに紹介されている仏像11体は一部で、40体ほど展示されていました。重要文化財が多く国宝は展示されていませんでしたが、カラス越しでなく生で拝観出来るし数も多かったので楽しかったです。

小町通りの4月に買った豆菓子店で再度お買い物して帰宅しました。駅の近くは前回より混雑していました。

本日、見て参りました。これで全体の2/3位です。結構広いのですが、平日でも駐車場は満車に近い状態でした。

人がいる所は歩道となっています。

先週も硬膜外ブロック注射してお出かけしました。左足の壊疽部分は瘡蓋化しつつあります。当初4000歩が6000歩まで痛み無く歩けるようになりました。

10/11 国営武蔵丘陵森林公園です。痛みの無い頃は2-3回/年は訪れていました。障害者は入場料も駐車料金も無料です♪ 撮影用の台がありました。

台の上から。2枚目は中程から。逆光ですと色が薄くなりますね。

最奥から。赤トンボがたくさん飛んでいました。

奥様の巨峰ソフト

翌日は胆嚢と前立腺の手術をした病院で胃カメラ・血液&尿検査を致しました。組織診はTELで貰えます(病院が都内ですから)

10/6-7(金-土)体調は良く無い(背中痛)のですが結婚35周年なので強行しました。9/26のお彼岸に川崎まで伯母の墓参りに。帰路、あまりに痛んだので旅行前に久々の脊椎ブロック注射を致しました。2~4日間は有効なのです。

「道の駅 日立おさかなセンター」で味勝手丼(みがってどん)を。私は5種に小ライスです。赤海老が新鮮で◎、マグロとかんぱち、メカブも美味しかったです。前日まで暑かったせいかメヒカリは鮮度が✕。2人分で3,300円でした。

待ちは無しでした。ちなみにライスとスープは含まれています。他の店で食べている方も多かったので、次回があれば比較しようかと。

SA&PA 3ヶ所でトイレしつつ「アクアマリンふくしま」へ。妻とは2回目の訪問となります。

大水槽は「いわし」でしたー

小さい水槽の小魚やエビが楽しいです。

前回は正面のタワーにも上りました。

「白水阿弥陀堂(国宝)」へ。妻は初めてとなります。私は3回目ですね。池が干上がっていました。9月に床上浸水したので対策したのでしょうね。10月から拝観再開しました。

1160年築で良い風情です。

仏像群は小さ目ですが重要文化財で内部にも拝観可能です。写真はパンフから。

宿はいつもの「大田原温泉 ホテル龍城苑」の露天付和洋室「清流音」 @27,000円 チェックアウト11時 詳細は以前のブログにて(リンク)

インバウンド向けか値上げした宿が多かったのですが、ココは価格に変わり無し♪ 源泉掛け流しで檜風呂がリニューアルしていました。持病で冬の露天は寒くて入れないのでコノ季節がBESTなのです。

子持ち鮎が11月までは提供されますが、12月以降は鮭とかの切り身となります。前者がお薦めです。

翌日は「那須フラワーワールド」へ。駐車場はこの背後に15台なので全50台位でしょうか。満開の土日は苦戦するかも? 2枚目はダリアだったかな。

ケイトウは終わっていました。1週間前にニュースで見ましたものね。寒いのでウインドブレーカーを羽織りました。この日は那須のお山で凍死者が4名も出ましたね(合掌)

妻はお金の掛からない人なので、3万弱のネックレスでOKらしいです。実物は米粒にも満たない大きさでしたね。まあ、妻が還暦まで都内へ通勤したのも母&亡き弟のためでした。弟さんは一度も働かずに”おんぶにだっこ”だものなー

例年ですと「古代蓮の里(埼玉県行田市)」でしたが、毎年TVで放映するので急に人出が増えました。8時に行っても駐車場渋滞です。んで、穴場の「原市沼」へ(北足立郡伊奈町 沼南駅の近く)

奥は釣り堀で車3台。手前の2台は蓮見物です。路駐で入場料は「募金箱」です。係員は爺婆5人でした。お疲れ様です。

10時頃には閉じちゃいますが、閉じた方が香りが強かったりしますね

アメリカザリガニの罠だそうです

ユリやらラズベリー?も

箱根の「ゆり園」が懐かしいな~ 横浜在住時の7/22に撮影しました。

6/7(水)天気が良いので急遽お出かけに。常総IC近くの「坂野家住宅(重文)」へ。江戸中期から増改築を続けてきた大庄屋で、明治時代のドラマでは頻繁に使われている有名古民家です。

竹林は殺陣のお約束ですね。

敷地も建坪も今迄見た古民家の中では最大級です。

撮影に使われるので什器も揃っています。奥のVTRは放映していませんでした。

珍しい作りです。

意外なことに仏壇は小さ目です。昔のガス燈の配管もありました。

氷式冷蔵庫や大型金庫もありました。

二階です。戦後辺りまで住んでいたのかな。

部屋数が多い大邸宅でトイレや井戸も4ヶ所くらいありました。その割には欄間や仏壇がシンプルで実用重視です。

文書蔵もあります。ここは圏央道のICからも近く”お薦め”です。

「道の駅 常総」のパン屋は平日なのに大行列でした。メロンパン系が売り切れていました。

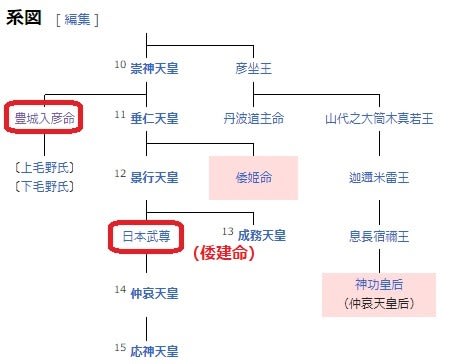

常総ICから40分ほどで「筑波山神社」です。約30年振りの再訪となります。「随身門」は幕末築で元は「仁王門」として「仁王像」が祀られていました。今では豊城入彦命(とよきいりひこのみこと)と倭建命(ヤマトタケルノミコト)の像に代わっています。

余談ですが、西暦418年生の第21代 雄略天皇から実在が確定していますので、神話の世界となります。さきたま古墳の鉄剣(国宝)の出土で確定となりました。卑弥呼(生年不明 -西暦247年)も実在が確定していますが皇族か否かは不明です。

御神体は筑波山なので本殿は無く拝殿となります。2枚目は樹齢800年の杉です。

神社からケーブルカー乗り場までは長い階段が続きます。少し腹に水が溜まったのでキツイ!10段置きに休む始末です。

20分置きの発車で7分間で到着。風はありましたが景色は今一歩、空気が澄んでいないのかな。

6/4(日)久々に横浜へ。脳の3D-CTAを受けに出掛けました。MRIが出来るなら必要ありません。MRIなら様々な病を検出できます。脳のCTと3D-CTAの差は動脈瘤が見つけられる程度かな。

<理由>

◇ 動脈硬化で左前下行枝の5番だか7番が50%狭窄(3年前の冠動脈CT)

◇ 5/1の脳CTでは「右前部に黒い部分が多数あるものが軽微な脳梗塞とも考えられるが、MRI出来んので分からん」と。

◇ 5中旬には体重が急に2~4kg増えたり減ったり、腹水かと。原因は動脈硬化と心不全ぽい

↓

動脈瘤は60歳代から急増する。主な原因は動脈硬化です

----------------------------------------------------

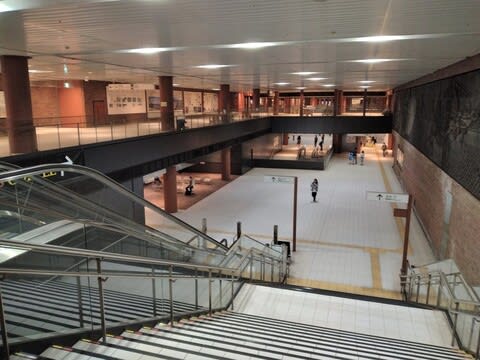

「馬車道」駅は人が少ないです。

馬車道も昔と違って閑散としています。オシャレな店はみなとみらいにも多いですからね。「県立歴史博物館(重文)」は明治後期築の横浜銀行です。

内部は1952年築の旧新丸ビルと似ています(~1990年から3年間ほどMYデスクがあった)、明治には見えん。だいぶ改修が入ったかな。

「元町中華街」駅は人が多いです。中華街は10年前より多いかも。北京ダック・豚まん・小籠包を買う予定でしたが速攻で撤退しました。

-----------------------------------------------------------

10年前までは時々通っていました。以下のリスト作成以降も大珍楼別館や均昌閣、リニューアルした順海閣(学生時代に行ったすね)にも行きました。全20店くらいかな。

我が家は広東&北京料理が好みで、聘珍楼や萬珍樓は無難に美味しいと思います。リストによると明揚(みんやん)や海勝昌(かいしょうしょう)がコスパ良かったようですが、既に閉店しています。均昌閣もですね。

次は菜香新館(サイコウシンカン)のコースが食いたかったのですが、もう食べきれません。半分しか食えないですね、たぶん。

6/1(木)茨城県稲敷市の「大杉神社」へ。平成に再建しているので建屋が新しいです。

2枚目が本殿兼拝殿ですね。

本殿の向かいに楼門っぽい建屋もありました。阿吽の像はありませんが彫刻は彩色です。

本殿兼拝殿を横から。2枚目は100円と500円(奥の箱)を投げ入れる賽銭箱です。

「安馬さま」と書かれています。授与品の種類が多く、SETは6万~50万円と様々です。

汎用品の干支みくじも全種置いています。2枚目は左が碁石型、右は踏足型の御払いで各1,000円でした。

「かわらけ」も内容別で各1,000円

ねがい矢も1,000円也 2枚目は授受品の一覧で気になった雪隠神の置物です。2,500円位だったかな。

妻は目的のおみくじ、獅子舞と汎用品の寅を授受。

私はこちらを。高さ34mmとミニサイズですが金属製です。病は「軽くみるとぶり返す」か。

wikiのよる同社言い伝えでは「796年に安穏寺境内に大杉大明神の社殿が造立された」とか。その江戸時代に再建された安穏寺は良い風情です(同敷地にある)

寺ですが内部拝観は出来ませんでした。

”おみくじ”目当てで参拝しましたが、手広くやっとるな~という感想かと。

5/26(金)「難波田城公園(なばた)」は埼玉県富士見市となります。難波田氏は平安~鎌倉にかけては地方豪族として畠山氏に従い、頼朝配下となりました。室町では扇谷上杉氏(謙信の先祖では無い方・本拠地河越城)に組して後北条氏(北条早雲系)に負けて滅亡しました。

北条の支城となった難波田城自体も秀吉の「小田原攻め」の際に開城、その後廃城となりました。

城跡と古民家2軒となりますが、綺麗に整備されていました。

「庚申塚(こうしんづか)」は荒川近辺にでも多数見受けられます。江戸時代に流行した中国の道教系の民間信仰です。

堀は浅く曲輪の効果も限定的かと思います(まあ、当時とは違うと思いますけど) 茶色の建屋が資料館です。2枚目の右手前の碑は室町時代の阿弥陀三尊です。城の井戸からの出土とか。

江戸初期のキリシタン密告の賞金は「立かへり者(転びバテレンの再信仰者)」で銀300枚=1朱銀300枚=1分金75枚=金18.8両=約600万円程でしょうか。農民なら3年分の収入となります。

昭和32年築の鶴瀬団地の模型がありました。水洗トイレで洗濯機が屋内にあるのが凄い。同時期のウチですが(新築な頃)、一部屋少ないですし汲み取り式トイレでした。横浜市のバス通りも未舗装な頃です。

この古民家は市内から移築した明治4年築の農家兼油屋です。什器が揃っているので見て楽しいです♪

これは何かな~と調べました。天井からブラブラと竹が下がっています。竹の先端は摩耗していました。水や油の形跡はありません。答えは最後にUPします。

最初は大きい釜を使っていたようですが、あとから小さいのx2に作り替えています。昔は雑炊だし釜一つで足りたのね。氷式冷蔵庫も渋いです。これは大正時代以降の型のようです。1950年以降になって電気式が一般家庭で使われ始めました。

我が家の1967年頃、TVは無かったけど電気式冷蔵庫はありましたね。

二軒目も明治4年築で大庄屋宅でした。こちらも昭和まで住んでいたようです。

納屋併設です。風呂は薪式で左側の屋外にありました。

陶器の便器です。リッチですね~

ちなみに正解は「石臼用の台」でした。「三芳町立歴史民俗資料館」の「くらしの民具」の「Vol.1」に記載されていました。最初は菜種の脱穀用かと考えましたが、「Vol.3」の「足踏脱穀機」を使うようです。このコーナーは役に立ちます♪

5/16(火)事前予約しての見学となります。当日のツアーは全て満員でした。要予約です。画像のH2ロケットは50mあるとか、大きいですね。

全70分でした。約90名(個人40名+団体50名)/回でバス2台で移動します。まずはVTRから。

下の円筒形な物はマウスの飼育ルームでゆっくり回転します(重力を与えるために) 高齢者の見学が多いせいか「骨粗鬆症」「アルツハイマー」やらの研究が説明されました。2枚目は低圧環境室です。

閉鎖環境適応訓練施設です。ともにガラス越しなので模型で見た方が分かりやすいです。1週間程の集団生活で適応判断(主に性格的な)するそうです。

「きぼう」運用管制室は撮影禁止ですのでHPの画像です。5-6名が就労中でした。正面の画面にロボットアームが表示されていました。NASAに打ち上げて貰って2009年に完成。基盤要素となる電力と居住機能はアメリカ頼み、ロボットアームはカナダ製です。

スペースドームは自由見学可能です。

GPSでも有名な「みちびき」が無かったなー。

宇宙服はツアーでも説明されました。体温調整は水冷式です。太陽から隠れると透明シールド+ライトとなります。重量は120kgとか。

趣味が合わなかった我々夫婦は「何で人気なのか分からん」「ウヰスキーやワイン、信玄餅やコンニャク製造の方がオモロイ」となりました(苦笑) 私は「首都圏外郭放水路」も面白かったです。

「牛久大仏」へ。当ブログでも2011年5月に登場していますが、妻は初めてとなります。1993年に完成しました。髪の1ヶで1m200kgもあるそうです。螺髪(らほつ)と呼ぶそうで諸説ありますが「悟りをひらいた証」とも。

120mでブロンズ立像としては世界最大、世界全体では6位です。240mの鉄筋製(インド)が一位です。倍かよ!

お花が綺麗です。前回はポピーが満開でした。

胸部がエレベーターで行ける最上階です。ガラス越しに離れて覗くので妻より不満が。

足元には金箔が貼られています。

「あみプレミアム・アウトレット」へ。妻は、またもFURLAのバッグをお買い上げ。深谷と同じ経営なので"作り"が同じで店舗数も近いですね。違うのは人出です。とても空いていました。

仮想敵国が多いですから、衛星及びロケット開発は推進する必要があります。隣国には「弾道ミサイルを即座に生産できる」と思わせる技術&設備が要るでしょう、特に将来的には。

5/11(木)「渋沢栄一記念館」のアンドロイド講義は事前予約が可能です。予約者から順に好きな席に座れました。

渋沢栄一は153cmだそうですが、像も写真も頭がデカイです。脳みそも多かったのかな。

瞼や口元の動きはリアルですが、腕や首はカクカクで恐竜なんかと同じですね。

内容はベタでしたが子供の勉強には良いでしょう。資本主義を貫き経済を発展、結果的に諸外国から日本を守ったとも言えます。

秩父の養蚕農家は幕府に推奨されたということで銀行に借金を重ねて暴れたので、1万人以上も処罰され大勢が網走送りとなりました。日本中の農家が震え上がったことでしょう。今では独立すれば当たり前なのですけどね。

その銀行が渋沢栄一の喜寿(77歳)を記念して大正5年に建てたのが「誠之堂(せいしどう)(重文)」です。第一勧銀は取り壊す予定でしたが、1ヶ月前に深谷市が譲り受けて都内から移築しました。

VIP向け会議室なのかな。煉瓦ですし暖炉は使った形跡もあり風情がありまする。

天井もシャレています。論語?が置いてありました。

「清風亭(せいふうてい)」は誠之堂の隣に10年後に建てられました。当時の佐々木頭取の古希(70歳)の記念とか。こちらは鉄筋で重文ではありませんが、スペイン風にデザインした外見が特徴です。

「ふかや花園アウトレット」に寄りました。店舗数は少な目ですが駐車場が広く拡張出来る余地も。ここは座る所が多くて快適です♪

夫婦でナイキでお買い物。妻は夏物の服類も買い上げ。退職したのでワンピや大きなバッグが不要となりまして、代替のお買い物が増えております。

【前編】より

まだ一日目の途中です。旧家や寺があると写真が増えるのです。「はにわ博物館」は妻の要望で寄りました。位置は成田と九十九里のちょうど真ん中辺りとなります。

これ、ほとんどが千葉で発掘された本物です。5-6世紀以前なのに重文でないのは修復によるものか?

展示室は3つあって想像以上に面白かったです。客は4-5名でしたね。

宿は九十九里・白子浜にある「青松庭 白砂」です。 10畳和室の312号「はまぼっす」海鮮炭火焼プラン@20,350-全国支援3,000-クーポン2,000=15,350円 「はまぼっす」とは海辺に咲く花だそうです。

価格以上の高級感があります。部屋とユニットバスは相応でしたが。荷物は自分で運びますがエレベーターでの移動なので楽でした(浴場も)

貸切風呂(画像)は塩素臭でしたが、何と大浴場は掛け流しで塩素臭を感じませんでした(消毒の表記は有り) 全32室中半分程埋まっていましたが風呂では誰とも会いませんでした(到着時は貸切風呂へ、深夜and朝食後に大浴場を利用)

朝食会場の写真ですが、海鮮プランは排煙テーブルの別室で広々としていました。

海鮮炭火焼プランは+5,000円ですが新鮮で美味しかったです。刺身もマグロは並でしたが他は新鮮でした。レビューでも海鮮焼の評判が良かったのです。

朝食は飯&味噌汁以外は置かれたままで冷たくなっていましたが、価格的には妥当でしょう。

以前鋸山観光で泊まった宿は、”じゃらん”で高評価でしたが風呂も食事もNGでした。ここは”お薦め”できます。

おみくじ目的で「白子神社」へ。

授与所では、我々が居ても宮司?さんが他の従業員を怒鳴っていて微妙な雰囲気・・

力石やアマビエなどお金も掛けています。おみくじは蛇と亀でした。兎もいたな。

通りかかった「犬吠駅」です。写真館がありました。終点(隣)の外川駅は木造駅舎で人気があるそうです。

「犬吠埼灯台(重文)」です。登れて重文な灯台は犬吠埼と角島(山口県)だけなのです。

強烈な暴風でメガネが飛びそうでした。旧霧笛舎や旧倉庫も重文です。

初代レンズに霧笛装置です。コンプレッサーとタンク2基です。ボタンで再生音が鳴りまする♪ 資料館もありました。

2枚目は2015年に寄った角島灯台です。閉まってたのよね。突然のCLOSEは天候だけでなく平日観光のお約束でもあります。

「銚子ポートタワー」です。港にあるタワーとしては高い方です。赤屋根は市場のようです。

タワーと繋がる土産店棟は休業が多かったです(金曜) 事前に調べた人気の「嘉平屋おみやげセンター」で揚げ物を買いました。お客も多く、アラカルト式で買えます。美味かったす。

GW前の4/27-28(木-金)、千葉県へ。

千葉県立「房総のむら」は成田の北寄りとなります。ここは子供向けの体験館が軸であり、我々の目的は隣接する古民家だったりします。エントランスとメインの通りです。

店舗はお面作り・そば打ち・絵皿・ロウソク作りetcと10店以上あり3-4店程が営業中でした。展示だけなら写真のように入れます(5-6店は) 2枚目は竹細工ですね。

村内には古民家が再現されています。これは刀があるから武士の邸宅ですね。

うーん、屋内に竃があるかな~。2枚目は農家です。

規模的に大庄屋さんかな。園内は広く斜面も多いので大変でした。

江戸中期の下総の農家を図面から再現したものです。やはり竃は土間ですよねー。

井戸掘りの道具です。時間は掛かるけど安全&安価な「竹ヒゴ式突掘法」で発展途上国向けにNGOでも展開されているようです。

房総の村を出て、隣接する「旧御子神家住宅(重文)」へ。江戸中期築で元は館山の方にあったそうです。

上がれませんが土間が解放されており建屋内が覗けますし、説明板もありました。再建物と違うのは太い柱ですね。

上の2枚目、「旧平野家住宅(重文)」は閉まっていました。残念。

林間を巡るのですが好天で気持ち良かったです。降ったら足元が泥ですので汚れそう・・小さな古墳もありましたが中には入れません。

「旧学習院初等科正堂(重文)」明治32年~昭和11年まで学習院で使われました。まあ、私の小学校は明治27年築で中高は大正14年築だったりしますので古く感じませんが。

昔の椅子だけでなくパイプ椅子もありました。今でも使われているようです。ドアと窓が多いので明るいすね。

「成田山新勝寺」です。

「仁王門(重文)」は江戸末期。

2枚目の本堂は昭和の鉄筋。

三重搭(重文)は1712年築。近年に修復されたようです。

2枚目は「一切経堂」で1722年築。

輪蔵の彫刻が見事。2枚目は「釈迦堂(重文)」江戸後期築で五百羅漢の彫刻も見事です。金網越しですが近くによって拝観出来ます。

釈迦堂は1964年まで本堂でした。

2枚目の「二股大根」は「聖天堂(2008年築)」の前に置かれていました。聖天堂では歓喜天(かんぎてん)を祀っており、インドのガネーシャに相当する像頭の神です。一説では二股大根は女性を表し、女性好きな歓喜天に供えられるとか。

余談ですが、重要文化財の旧家屋は割と集約していません。古民家園なら方々にありますが重文は1-2棟が多いのです。まあ、寺社を含めれば奈良には凄いのが沢山ありますが。

文化財は少なくても歴史&有り方等が評価された世界遺産の「白川郷」や「五箇山」は有名です。

私の知る範疇では、愛知の「明治村」が10軒、川崎市立の「日本民家園」が7軒と多いです。高山市立「飛騨の里」には4軒あります。洋館は出島のあった長崎(グラバー邸3軒)や官軍の別荘の多い塩原~那須、大磯~小田原に点在します。都内にもありますね。

【前編】より

「鶴岡八幡宮」です。ここも妻の希望で寄りました。

古い階段の奥にある2008年に倒れた大銀杏は、公暁が実朝を暗殺した際に隠れたという謂れがあります。嘘くさいですが。

「建長寺」です。ここも妻の希望です。車でなく歩いてきたのは1983年の入社後、同期の観光案内以来となります。三門(重文)は江戸中期築。

鎌倉時代の創建時から残る鐘楼(国宝)です。

仏殿(重文)は江戸時代の増上寺時より移転したもの。地蔵菩薩は室町時代です。彫刻が見事で天井も金ピカです。

隣の法堂(重文)は江戸後期築。千手観音の手前のブロンズ像は愛知万博でパキスタンから送られたものです。

唐門(重文)も増上寺からの移転です。方丈も緑が綺麗な季節となりました。心地よい風が吹いています♪

バスは1時間に2本しか来ません(休日3本) 八幡宮~建長寺~円覚寺は各12-3分ですので歩いた方が早いです。「円覚寺」の三門は江戸中期築です。ここも5-6回は拝観していますね。

仏殿は関東大震災で再建。本尊は廬舎那仏です。ちょっと険しいお顔付でした。

天井画も昭和に描かれたものですが建屋も鉄筋ですからね。建長寺などは法堂(重文)に2000年に天井画を描いてしまいました。文部科学省はよく許可したものです。

彫刻の見事な唐門の奥は方丈です。大木は樹齢700年を超える柏槇(ビャクシン=ヒノキの一種)とか。

方丈です。

そして方丈庭園。2枚目は「開基廟」で江戸の再建。茶屋も兼ねています。

「洪鐘(こうしょう)」は鎌倉時代の国宝です。100段ほど登った中腹にあります。前回はここの茶屋で休みましたが閉まっていました。建長寺&円覚寺とも中国人も居らず、以前よりも空いていました。日本人も少なかったなー

「長谷寺」の観音ミュージアムは近日中にリベンジします。そのつもりで急遽、「鎌倉国宝館」の代わりに「円覚寺」を入れました。次回は「覚園寺」も加えた3ヶ所を巡りたいと考えています。

4/17(月)リーマン時代の先輩からお誘いがあって大船泊。翌日は妻と待ち合わせて鎌倉へ。

飲んだ翌日は(私は腹一杯食べた)、自宅から大船まで徒歩で来れる先輩と「大船観音」へ。

昭和60年築で内部にも入れます。なんか教会っぽい作りでした。

先輩とは別れて妻と合流、江ノ電で「長谷寺」(HPリンク)へ。江ノ電の昔の車両は1990年まで走っていたとか。

手水舎も渋く、お庭から入るのも良い風情♪ 私は長谷寺には初めての参拝なのです。

正面が観音堂で奥は阿弥陀堂。手前の枝の影が観音ミュージアム。観音堂の本尊は、室町時代のもので光背は関東大震災で壊れてアルミで作成、9メートル以上ありますが全身が見渡せるので迫力あります。奈良の長谷寺の観音像は足元から見上げるので、よく見えないのよね。画像はHPより。

最奥にある経堂は輪蔵で壁にはマニ車がありました。ともに回すことが出来ます。

阿弥陀堂の阿弥陀如来も室町時代とされています。

なんと観音ミュージアムには寄り忘れました(泣) ここには重文等が安置されております。画像はHPより。2枚目は弁天窟の入口です。

薄暗く一方通行で意外に広かったりします。楽しいです。

「和み地蔵」だそうで、像が庭のアチラコチラに。

「鎌倉大仏」まで徒歩10分。最初は小学校3年の遠足で来ました。江の島の橋の上から見た犬の溺死体とともに忘れられない思い出です。東大寺の大仏と違って、ほぼオリジナルを保っているのです。5-6回は来ていますが妻の希望で寄りました。

中国人らは金を払わずに内部拝観していました。しかも家族連れまで。僧侶の声掛けも無視です。お坊さんが「英語で話しかけても無視される」と苦笑していました。

中国人アルアルですね。黄砂と一緒に帰れ。

小町通りは混んでいますが、土日よりはマシです。妻は豆菓子を買っていました。

鎌倉を訪れたのは2001~2年に2回です。建長寺・円覚寺・海蔵寺・東慶寺・報国寺・浄智寺・切通し+紅葉・江の島を回りました。

後編へ続く