私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック

持続可能な緑と福祉の国をつくる会(仮称)のブログは、ここをクリック

小泉政権を引き継いだ安倍新内閣が昨年9月26日に発足し、安倍首相が9月29日に所信表明演説を行いました。 「所信表明演説」というのは首相の理念を端的に語るもので、同日の朝日新聞夕刊にその全文が掲載されています。

この所信表明演説は「はじめに」(117行)、「活力に満ちたオープンな経済社会の構築」(147行)、「財政再建と行政改革の断行」(111行)、「健全で安心できる社会の実現」(117行)、「教育再生」(48行)、「主張する外交への転換」(147行)、「むすび」(102行)、つまり全文789行、1行11字ですから、およそ8700字の分量ということになります。

ここに述べられていることのほとんどすべては、スウェーデンが、すでに、20世紀の経済成長期につくりあげ、維持してきた「福祉国家」で実現されてきたことです:誰もが再チャレンジ可能な社会、プライマリーバランスの黒字化など・・・・・。

ですから、安倍首相が掲げる「美しい国、日本」というのは“「20世紀の福祉国家」スウェーデンの日本版”と言ってもよいのかもしれません。つまり、スウェーデンが20世紀の「福祉国家(人間を大切にする社会)」から21世紀の「緑の福祉国家(人間と環境を大切にする社会)」へ大転換しようとしているときに、日本は「20世紀のスウェーデンのような人間を大切にする社会」を高福祉高負担ではなく、日本独自の別の方法で実現しようとしているかのようです。

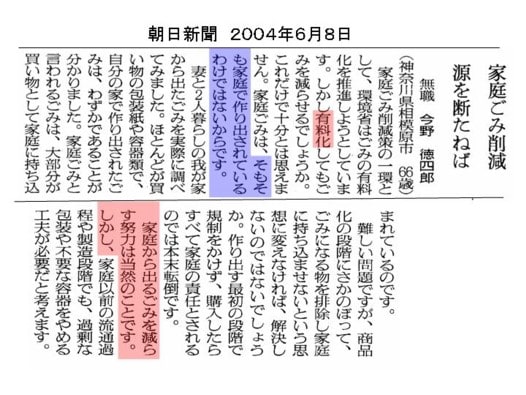

およそ8700字の所信表明演説で“持続可能な”という21世紀のキーワードは「持続可能な日本型の社会保障制度」という表現で一度出てくるだけです(図の青の部分)。

環境分野に関わる記述は全文789行中16行にすぎません(図の赤の部分)。

平成14年版環境白書は「日本の温室効果ガス排出量の約9割は二酸化炭素によるもので、その9割以上がエネルギーの使用に伴って発生しています」と述べていることからも明らかなように、化石燃料の削減を伴わないエネルギー体系のもとで太陽光発電を導入したり、緑化を進めても、またバイオマスの利用を加速しても効果が得られないことは明らかです。太陽光発電も緑化もバイオマスの利用も基本的には二酸化炭素排出量の少ない利用技術ではありますが(それについても、判断基準によって、いろいろな議論があります)、決して二酸化炭素削減技術ではないからです。

このように、この所信表明演説を見る限り、安倍政権(安倍首相およびこの所信表明演説の草案に関わった側近や官僚)の環境問題に対する基本認識は“小泉政権と同程度あるいはそれ以下”と考えざるを得ません。

環境問題は20世紀の国づくりでは想定されていなかった問題ですが、21世紀には避けてとおれない大問題です。日本のような市場経済社会にとって、環境問題は21世紀最大の問題であるはずです。現政権にはこの認識がまったく欠落しているようです。

<安倍首相の施政方針演説(2007年1月26日)