[※ 『ふくしま原発作業員日誌-イチエフの真実、9年間の記録』(片山夏子、朝日新聞出版、2020年2月刊、1700円)↑] (2024年11月11日[月])

(2024年11月11日[月])

あまりに愚かだ。石棺しかない…一体どれだけの作業員に被曝労働させれば気が済むのか? もちろん、核発電回帰・復権など許されようはずもない。しかも、取り出されたデブリは、放射線量があまりに低く、本当に核燃料が溶け落ちてできた「デブリ」ではない模様で、この《デブリから得られる分析結果》には何の意味もない。さんざん労働者に被曝させておいて、《より現実に近い炉内状況が分かる》はずもない。このデブリでは、《廃炉に向けた作業の安全対策やデブリの保管方法の検討に生かす》ことは、おそらく無理。

『●小出裕章さんは《国が福島県に約束した廃炉へのロードマップはただの県民を

ごまかすだけのパフォーマンスであり、…悪質な時間稼ぎであると見ています》』

山下葉月記者による、東京新聞の記事【「耳かき1杯のデブリ」が持つ意義とは 福島第1原発の炉内状況は見えてくるのか 「限界がある」との指摘も】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/365464)によると、《「極めて小さいが、デブリから得られる分析結果で、取り出し装置の開発などの知見が得られる」。福島第1原発2号機から初めてデブリを回収した意義について、東京電力の担当者は7日の記者会見でこう説明した。成分を分析し、炉内状況の推定や取り出し工法を決めるために活用するというが、今回取り出したのは「耳かき1杯程度」の微量で、限界があるとの指摘もある》。

相次ぐ問題、被曝事故…《「被曝労働を下請けに押し付けて成り立っている原発という非人道的発電システムの致命的な欠陥があぶり出された」(エネルギー工学専門家・近藤邦明氏)》。さらに、《高線量の被曝リスクを負って働く原発労働者にインタビューした寺尾紗穂著『原発労働者』(2015年6月、講談社現代新書)は、「原発には必ず被爆を強いられる作業員が必要」だというあたりまえの事実と、「その大部分は電力会社社員ではなく、多重下請け構造で雇われる労働者」が担っている現実を表沙汰にすることをはばかる社会構造を告発している》。

長周新聞の書評【『原発労働者』 著・寺尾紗穂/書評・テレビ評】(https://www.chosyu-journal.jp/review/32609)によると、《福島第1原発2号機の溶融核燃料(デブリ)の試験的な採取作業の失敗は原子力発電所がその稼働、非稼働を問わず、また事故処理から廃炉にいたるまで高線量の被曝リスクにさらされた労働者の手作業によって支えられていることを、万人に知らしめることになった》。

『●原発銀座の被爆労働者』

「これはイギリスのチャンネル4によるドキュメンタリーである。

日本のマスメディア、TVメディアはどこまで被爆労働者、

〝原発ジプシー〟の実情を日本人に知らせてきただろうか?

日本の裁判所はどこまでそういった労働者の訴えの声に耳を

真摯にかたむけてきただろうか?」

『●被爆労働者なくして成り立たない社会の正当性とは?』

《結果、明らかに被曝だと実感しても、わずかの金で泣き寝入り。

例え労災訴訟を起こしても暴力と御用学者の証言でもみ消される。

広告漬けの大手マスコミもまともな報道はしない。

こうした実態は、20年も前から写真家の樋口健二氏が『原発被爆列島』

(三一書房)などで告発し続けているが、現在も基本的にその実態は

変わらない(樋口氏監督のテレビ番組

「隠された被曝労働者~日本の原発労働者1」95年。

イギリス Channel4。なぜ、日本でなくイギリスで放映なのか?)》

『●原発被爆労働という〝原発ジプシー〟の労災』

「〝原発ジプシー〟問題を早くから告発してきた樋口健二さんも

出てきます。「鳴き殺し」(被爆アラームのスイッチオフ)など

杜撰な労働実態。結局、梅田さんの労災は不支給となった…」

『●鳴き殺し・被爆労働者』

《●作業をしているのはロボットじゃない

福島原発の事故以来、現場作業で被曝した労働者は何十人何百人に

上るのか? 東電は「特例上限の250ミリシーベルトを超えたのは

6人だけ」と発表しているが、本当のところは誰にも分からない。

いくらでも隠し事やゴマカシのきく世界が原発労働者なのである。

世間から隔離され、隠されてきた原発労働者の実態を37年間

追いかけてきたルポルタージュ問題作が復刊された。

「闇に消される原発被曝者」(八月書館)だ。写真家の樋口健二氏が

嫌がらせや妨害の中、体当たりで原発内部と被曝者に直接取材してきた

ものである》

『●福島第一原発に潜入したジャーナリスト』

「貴重な潜入記である。山岡さんの過去の記事から、こんなに易々と

〝潜入〟出来て良いのかと不安になるし、それは山岡さん自身が

感じられたことではないだろうか。原発作業員の声は、綿井健陽さんら

ごく少数のジャーナリストからしか届けられていないし、東電や

マスコミが取り上げることなどあり得ない状況。樋口健二さんへの

インタビューも注目」

『●「原発崩壊」樋口健二さん写真展』

「アクセスジャーナルの山岡俊介さんの記事…。

原発の安全神話に早くから批判の目を向けてきた樋口健二さん。

下請け原発労働者の被曝問題にも早くから取り組んでおられた。

そのような被曝労働や労働者なくして成り立たない社会や

原発労働環境の異常さ」

《「私は原発建設から、崩される風土、反原発運動、核燃料輸送、

原発被曝労働者、原発下請け労働者、東海村JCO 臨界事故、

福島原発崩壊を写真で記録した。その集大成の写真展としたい」

(写真展開催にあたっての樋口氏のコメント)。》

『●原発で働く: 「コスト優先」、「命は二の次」』

『●樋口健二さん《原発建設から、崩される風土…原発被曝労働者、

原発下請け労働者、東海村JCO臨界事故、福島原発崩壊を写真で記録》』

『●小出裕章さん《国と東電が策定したロードマップは「幻想」です…

つまり、デブリの取り出しは100年たっても不可能》、石棺しかない』

『●東京電力核発電人災、膨大な《デブリの総量も

3基で計約880トン》…1個のデブリを僅かに持ち上げた?』

『●膨大な《デブリの総量も3基で計約880トン》のうち、福島第1原発

2号機の《1グラム程度を数回採取する予定》…いまだ、それさえも困難?』

『●東京電力福島第一核発電所《1~3号機に計約880トンあると推計されている》

放射線量が極めて高いデブリ…「8億8千万グラムのデブリも1グラムから」』

『●《着手》ねぇ? 「8億8千万グラムのデブリも1グラムから」…《放射線量

が極めて高》い、その数グラムのデブリをどこで保存するつもりなの?』

『●「8億8千万グラムのデブリも1グラムから」…《現場に東京電力社員がいない

下請け任せの姿勢と、点検でミスを見抜けない管理のずさんさを露呈…》』

『●狂気の核発電推進…「原状回復」することも無く教訓も警告も無視し「原発

回帰・原発復権」、しかも「コストやリスクをこっそり国民に押しつける…」』

=====================================================

【https://www.tokyo-np.co.jp/article/365464】

「耳かき1杯のデブリ」が持つ意義とは 福島第1原発の炉内状況は見えてくるのか 「限界がある」との指摘も

2024年11月8日 06時00分

「極めて小さいが、デブリから得られる分析結果で、取り出し装置の開発などの知見が得られる」。福島第1原発2号機から初めてデブリを回収した意義について、東京電力の担当者は7日の記者会見でこう説明した。成分を分析し、炉内状況の推定や取り出し工法を決めるために活用するというが、今回取り出したのは「耳かき1杯程度」の微量で、限界があるとの指摘もある。

◆三段階の分析プロセス

今回のデブリは格納容器底部に転がっていたが、固まって設備に張り付いている場合もあり、砕いたり、穴を開けたりしないと取り出せないことも想定される。取り出し装置の開発には、デブリの硬さや成分の把握が欠かせない。

デブリの分析は日本原子力研究開発機構の研究所で実施され、主に三つのプロセスに分けられる。

最初に実施する「非破壊分析」は、電子顕微鏡などを組み合わせた装置で、表面上の元素分布を調べる。その後、デブリを切断したり細かく砕いたりし、電子顕微鏡でより詳しく調べる「固体分析」に入る。

「固体分析」では、核燃料由来のウランと、一緒に溶け落ちた金属やコンクリートの結晶構造などを特定。より現実に近い炉内状況が分かるという。

最後の「化学分析」では、切断したデブリを硝酸に溶かして調べる。デブリの成分を特定し、廃炉に向けた作業の安全対策やデブリの保管方法の検討に生かすという。ただ、1~3号機には、核燃料由来が濃いデブリもあれば、他の炉内構造物が多く交じっているものもあり、今回取り出した微量のデブリから全体像を把握するのは困難だ。

◆「本当に一歩」結果公表には1年程度

原子力規制委員会の山中伸介委員長は10月31日の記者会見で、「全体工程の中では本当に一歩。次のステップとして広範囲に採取し分析できて、初めて取り出し工法等の大きな参考になる」とくぎを刺した。

原子力機構は来年3月までに一定の成果をまとめたいとするが、最終的な結果の公表には1年程度かかるという。(山下葉月)

【関連記事】デブリの本格取り出し、実現性は? 福島第1原発廃炉作業の最難関 3つの取り出し案も決定打には…

【関連記事】デブリを出さないと汚染水が止まらないのに…3回目の延期は「想定の範囲」なのか

=====================================================

=====================================================

【https://www.chosyu-journal.jp/review/32609】

『原発労働者』 著・寺尾紗穂

書評・テレビ評 2024年11月7日

福島第1原発2号機の溶融核燃料(デブリ)の試験的な採取作業の失敗は原子力発電所がその稼働、非稼働を問わず、また事故処理から廃炉にいたるまで高線量の被曝リスクにさらされた労働者の手作業によって支えられていることを、万人に知らしめることになった。

東京電力は、福島原発の溶融デブリ(推計880㌧)をとり出す机上の計画で初歩から足踏みしてきたが、8月22日から試験的に3㍉㌘(耳かき1杯程度)の採取に着手する予定だった。しかしその直前に、装置に接続するパイプ5本の配置順が誤っていたことが発覚したことで中断した。その後9月10日に作業を再開し、装置先端の爪でデブリをつかむ遠隔操作に移ったが、先端のカメラが機能せず映像が操作室に送れなくなった。

そのためデブリの微量採取は断念し、カメラ付の装置を格納容器から引き抜く作業に移り、25日になってようやく装置を納入箱に回収することができたと安堵している。こうしたことは多くの専門家が指摘するように、「きわめて高度の放射線を放つデブリを格納容器から取り出す廃炉作業は現在の科学水準では不可能であり、チェルノブイリ(福島原発はその数倍の放射線量)のように石棺化(コンクリートなどで固める方法)する以外にない」ことを物語っている。

ロボットの取りつけは人間

東京電力はデブリとり出し作業について、短時間でも人が近づくことができないためすべての作業は遠隔操作でおこなうといっている。しかし、今回のパイプ配置順の人為的ミスと映像送信の失敗は、どんな遠隔作業でも大量の放射線量を浴びる「被曝労働者」が決定的な役割を果たしていること、またその現場では孫請、ひ孫請と続く多重下請け構造の最下層の労働者が携わっていることをあぶり出すことになった。

東京電力は今回起きたパイプ接続ミスについて、現場が高線量下であるにもかかわらず東電自身が「現場確認や事前訓練をせず、協力企業任せにしていた」ことに原因があると釈明している。そのため、「現場作業員が高い放射線量下で早く退出することに気を取られ、確認が不十分でミスに気付かず三菱重工に“5本搬入した”と誤った報告をした」というのだ。

ミスのあったパイプの接続作業には7月27日から29日までの3日間、各60人ほどで当たったとされる。指示を出していたのは元請の三菱重工業の担当者で、パイプの運搬や接続は下請の作業員が担当した。当初、三菱重工の下請け企業の労働者が原子炉建屋内で装置の手前までパイプを運搬したとき、パイプを1本仮置き場に忘れた。その翌日、パイプをつなぐときに足りないことに気づき、最終日の29日にそれを運んでつないだが、パイプの順番を間違えたという。

東京電力の説明では、「高線量下での作業は全面マスクで防護服が重装備のため、作業員はパイプに記された接続順を示す数字を見落とした」こと、さらに元請の三菱重工業の担当者が「28日に準備が終わった」と東電に虚偽の報告をしていたことも明らかにしている。

福島原発の廃炉作業には1日約5000人が携わっているという。うち東電社員は約1000人で、現場作業はおもに元請や下請の約4000人がおこなっている。この廃炉作業でも昨年10月、汚染水の多核種除去設備で作業員が洗浄廃液を浴び、想定外の被ばくをする重大なトラブルがあいつぐなど、構造的な作業管理のずさんさが露呈している。今年4月には構内の一部で停電が起きた。このときも地面を掘削する際に電源ケーブルを損傷させる危険性を東京電力が元請に注意喚起しなかったことが要因だとされる。

そうしたことから、今回のデブリ試験採取の作業ミスで、「被曝労働を下請けに押し付けて成り立っている原発という非人道的発電システムの致命的な欠陥があぶり出された」(エネルギー工学専門家・近藤邦明氏)という指摘もある。

『原発労働者』にみる実態

高線量の被曝リスクを負って働く原発労働者にインタビューした寺尾紗穂著『原発労働者』(2015年6月、講談社現代新書)は、「原発には必ず被爆を強いられる作業員が必要」だというあたりまえの事実と、「その大部分は電力会社社員ではなく、多重下請け構造で雇われる労働者」が担っている現実を表沙汰にすることをはばかる社会構造を告発している。

電力会社は「線量の高い部分での補修はロボットでやってます」というが、「ロボットをとりつけるのは人」なのだ。自己処理の現場では防護マスクなど重々しい装備を身にまとっての肉体労働で、マスクを外さずには耐えられない肉体的苦痛から外してしまう。労働者が身につけるアラームメーター(作業開始時に上限の線量をセットしておき、そこに達するとアラームが鳴る装置)も「鳴れば仕事にならないから続けてしまう」こともこの業界では茶飯事で、現場管理者もそれを見て見ぬふりをしている。

「工事は、何月から何月まで完成させねばならないときまっている。試運転に入るまで、何があっても完成させないかんのです。元請けは、危険やからとゆっくりやっているわけにはいかんのですよ」

高放射線量のなかで働いた労働者の話から、その現場はそもそも「労働者の身の安全が最優先され、教育や監督がきちんとゆきわたる場所」ではありえないことがひしひしと伝わってくる。「被曝の可能性なんか考慮もされず、完全にその場しのぎの作業に労働者が従事する」ことだけが求められるのだ。そこに、被曝線量のごまかしやデータの改ざんが当然のようにまかり通る根拠があるという。

多重下請け構造のもとで、現場労働者の賃金は元請が1日当り3万~4万円で受けた仕事が一次下請では2万~3万円になるというふうに、下請になればなるほど差額がピンハネ(中抜き)されて減っていく。末端の下請労働者には日給5000円程度しか入らない構造だ。

そうしたことが、原発で働く労働者を遠ざけ「人手不足」を慢性化させている。また、現場で教育に携わる熟練労働者が少なくなり、若手への技術継承がむつかしくなっている。パソコンやAIを駆使しても、現場では「計算だけではできない作業」が勝負になるのだが、そのもとで現場労働者への安全教育が損なわれていることも深刻な問題になっている。

『原発労働者』では、1回で200㍉~300㍉シーベルト被曝するという使用済み核燃料プールに1回200万円、300万円で潜る外国人労働者の例も紹介している。正式な雇用関係にある日本人労働者にそのような作業をやらせたら線量基準を大幅に超える違法行為になるから、国籍が違うという一点で法の網の目をかいくぐっての使い捨てである。

こうしたことが明るみになり、2018年に法務局が福島の廃炉作業に外国人技能実習生を働かせないことを決めた。しかしその後も、外国人労働者の実態が発覚している。このように違法すれすれの行為を強いて「すぐ自国に戻れる外国人労働者の大量被曝なしに、原発はたちゆかない」ことも公然の秘密となっている。

著者の寺尾氏は、そのような「具体的な現場のイメージを持たないまま、そこで働く人の言葉に触れないまま、原発というものを何となく肯定」し、再稼働や輸出などの議論が展開される現実に違和感を感じたことが、同書執筆の動機になったことを明らかにしている。

(講談社現代新書、208㌻、760円+税)

=====================================================

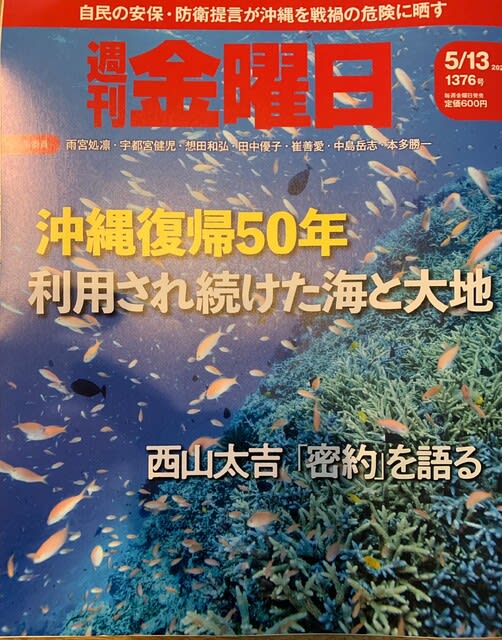

[※ 沖縄復帰50年 利用され続けた海と大地/西山太吉 「密約」を語る (週刊金曜日、2022年5月13日1376号)↑] (2023年06月21日[水])

(2023年06月21日[水])

《偽りの日米関係、偽りの沖縄返還の尻尾を捕まえて、これをすっぱ抜いた伝説の記者》西山太吉さん。(神保哲生さん)《これだけの大ニュースだ。本来であれば、この記事を発端に、偽りの日米関係の実態が次々と明らかになり、アメリカに隷属することで日本国内で安定的な権力が確保できるという現在の日本の国辱的な属国体質は、もっと早くに改善されるはずだった》のだが…。様々な意味で、西山太吉さんは《見殺し》にされた。《ジャーナリズム界最高の栄誉とされるピュリッツァー賞を受賞》してもおかしくないレベルの大スクープだったのに…。「ペンタゴン・ペーパー」報道と比較して、《ところが、同じく政府の壮大な嘘がばれた日本はどうなっただろうか。》 《強面のニクソン政権と言えども、アメリカ中の新聞をすべて差し止めることなどできるはずもなかった》…一方、ニッポンでは、ニッポン《中の新聞をすべて差し止め》たかのように、《すっぱ抜きを後追いする社は一つも無かった》。日・米での結果の彼我の差はなぜ?

再びの引用。日刊ゲンダイのコラム【佐高信「追悼譜」/西山太吉はメディアや岸田文雄に絶望して憤死したのだ】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/319554)によると、《国家の嘘を暴いた元『毎日新聞』記者の西山太吉の死を各新聞を含むメディアがそれなりに大きく取り上げている。しかし、報じたメディアは西山の怒りがそのメディアにも向けられていることを知っているのだろうか》。

佐高さんの「追悼譜」タイトルが示す通り、《西山太吉はメディアや岸田文雄に絶望して憤死したのだ》。無念だった、と思う。

『●《憤死》した西山太吉さん:《報道の自由を巡って政府相手のせめぎ合い、

今の日本にあるだろうか》? 《報道の自由を守るには報道しかない》』

神保哲生さんのビデオニュースドットコムの記事【偽りの沖縄返還を暴いた伝説の記者・西山太吉の遺言/マル激トーク・オン・ディマンド マル激トーク・オン・ディマンド (第1101回)】(https://www.videonews.com/marugeki-talk/1101)によると、《なぜあの時日本は西山氏を見殺しにしたのか。西山氏の取材手法を非難したとしても、なぜ同時にそこで暴かれた密約をきちんと追求できなかったのか。その結果として、その後の日米関係はどのような「隷属の道」を辿ることになったのか。これは決して過去の話ではなく、今もわれわれ一人ひとりの喉元に突きつけられた匕首なのではないか。》

『●三十数年前の映画 ~『密約 ―外務省機密漏洩事件―』』

『●『密約 ~外務省機密漏洩事件~』読了』

『●西山太吉さん密約事件が示すもの:

「一人歩きし、拡大解釈され、時の権力によって必ず乱用される」』

「「首相のウソを暴いた西山太吉さん。それが今後できなくなる」

(佐高信さん、10月13日『サンデーモーニング』)。

また、「西山事件が

示している通り、必ず一人歩きする。拡大解釈される。

その時の権力に

よって必ず乱用される」(岸井成格さん、同番組)」

「「公務員法でも政と官がその気になれば、

ジャーナリストなんぞ簡単に逮捕できるということ」だったが、

それ以上の強力な「猛毒」を安倍首相や自公議員は欲しいらしい。

自公議員への投票者や支持者は、そんな「猛毒」をどう思っている

のでしょう?」

『●東京電力原発人災「被ばくに関する正確な情報が

伝えられなかった・・・身近で必要な情報が一層隠される」』

「田島泰彦氏の発言で気になるのは、「日本は今でさえ、

本来なら国民が知るべき情報が出てこない。原発事故で…

「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム

(SPEEDI)」や

被ばくに関する正確な情報が伝えられなかったのがその表れだ…

身近で必要な情報が一層隠される」という部分。

ホント~にロクでもない事ばかりする政権!」

『●西山太吉さん: 「特定秘密保護法制の実施機関に

メディアが入っている」非民主国』

『●密約破棄』

「自民党の政治家の顔色を見てもみ消したわけですね。西山太吉・

元毎日新聞記者の記者生命を奪っておいて、さんざん嘘を吐き、

最後はもみ消してあげるわけ」

『●『沖縄密約』文書破棄という歴史の冒涜

~「捨てちゃったんだからもういいジャン」の国~』

『●沖縄密約文書:

「捨てちゃったんだからもういいジャン」の国を許す最高裁』

《それ以外にも「秘密枠」が存在し、莫大(ばくだい)な金を日本が

積んでいた。核兵器の持ち込みなど「核密約」も含まれていた。

このような重要情報が米国からもたらされても、日本側は「ない」

と言い張ってきた状況は異様である》

『●情報公開法と公文書管理法: 「「何が秘密かすら秘密」

という特定秘密保護法が施行」、そして共謀罪へ』

『●特定秘密保護法案「改悪」協議:

沖縄密約事件時どころか、戦前の「治安維持法の再来」』

『●〝沖縄密約〟東京高裁判決、原告側の逆転敗訴』

「「無いんだから仕方ないジャン」、

「捨てちゃっただからもういいジャン」

という言い訳を認めて良いのかな。本当に廃棄してしまった

のならば、それはそれで大問題でしょう。これだけ議論を

呼んだこんな重要な文章が、

そういう風にいい加減に取り扱われていて大丈夫なのか?

廃棄を指示したのは一体誰で、実行したのは一体誰?」

『●西山太吉さんが喝破、

「うそをつく人たちが作ろうとしている危険な法案」』

『●『ペンタゴン・ペーパーズ』: 「報道の自由を守るには

報道しかない」、でも、沖縄密約と西山太吉記者…』

「リテラの記事【森友文書改ざん問題を彷彿と話題の映画

『ペンタゴン・ペーパーズ』! 三浦瑠麗はまたトンチンカンコメント】」

『●政権広報「アベ様のNHK」への切っ掛け…アベ様や

中川昭一氏に「勘ぐれ、お前」と忖度を強要されて…』

《綿井健陽さん…「報道やジャーナリズムに携わる者が、

「言論・報道の自由」という言葉を抵抗手段として公に訴える場合は、

それは対国家、対公権力に向けて使うべきだと私は考えている。

たとえばNHKの「ETV番組改編問題」のときの

安倍晋三や故・中川昭一ら国会議員(当時)の対応、古くは毎日新聞

西山太吉記者(当時)の沖縄返還密約記事での逮捕・有罪、

最近では映画『靖国』上映中止問題のときに国会議員らが試写要求と

文化庁に口出しや取材対象者に接触する行為など、これらは

「言論・報道の自由」の問題として、それこそ良い意味での

〝メディア・スクラム〟でもって対応すべき出来事だった》

『●《権力にとって、これほど便利で御しやすい低能メディアも、

国民も珍しい…一刻も早く立て直さなければ、本当に危険》』

『●西山太吉さん亡くなる: 事件の本質のすり替えであり、「西山事件」に

非ず…《今も政府は密約を認めない…「返還密約事件」は終わっていない》』

『●《憤死》した西山太吉さん:《報道の自由を巡って政府相手のせめぎ合い、

今の日本にあるだろうか》? 《報道の自由を守るには報道しかない》』

=====================================================

【https://www.videonews.com/marugeki-talk/1101】

【西山太吉×宮台真司×神保哲生:偽りの沖縄返還を暴いた伝説の記者・西山太吉の遺言【ダイジェスト】】

(https://youtu.be/FYS1qSLLwoY)

完全版part1 ( 42分 15秒 ) https://youtu.be/6a-YWupmt10

完全版part2 ( 44分 14秒 ) https://youtu.be/fHyV8HzaSgw

2022年05月14日公開

偽りの沖縄返還を暴いた伝説の記者・西山太吉の遺言

マル激トーク・オン・ディマンド マル激トーク・オン・ディマンド (第1101回)

ゲスト

西山太吉 (にしやま たきち)

元毎日新聞記者

その他の放送 (3件)

1931年山口県生まれ。52年慶應義塾大学法学部卒業。54年慶應義塾大学大学院法学研究科政治学専攻修了。同年毎日新聞社入社。横浜支局、経済部を経て、政治部記者として首相官邸、自民党、外務省などを担当。72年沖縄密約取材をめぐり、国家公務員法違反容疑で逮捕・起訴。一審無罪、二審で逆転有罪、78年、最高裁で有罪確定(懲役4ヵ月、執行猶予1年)。74年毎日新聞社を退社し西山青果勤務。91年退職。著書に『沖縄密約 「情報犯罪」と日米同盟』、『記者と国家 西山太吉の遺言』など。

概要

西山太吉さんの2023年2月のご逝去を受けて、過去の番組を追悼番組として無料で放送いたします。

この5月15日で沖縄は本土返還50周年を迎える。終戦と同時に始まった米軍の4半世紀にわたる占領が解かれ、沖縄の施政権が日本に返還された記念日は、本来であれば日本にとっても沖縄にとっても祝うべきおめでたい日なのかもしれない。

しかし、実は50年前、沖縄は完全に日本に返されたわけではなかった。それは沖縄の施政権を返還するにあたり、当時の日米政府間では米軍が沖縄の基地を自由に使用し続けることを認めるという密約が存在していたからだ。にもかかわらず当時の佐藤政権は「核抜き、本土なみ」などというスローガンであたかも沖縄が無条件で日本に返還され、これから沖縄は日本の他の都道府県と同様の地位を得るかのような幻想をしきりと喧伝した。もちろん核兵器もないし、基地負担も他県と同等程度になるはずだった。

ところが、これがとんでもない嘘だった。そして、沖縄はその後も基地負担に喘ぎ続けることになるが、それが沖縄返還時の両国が密かに合意した条件だったのだ。

その偽りの日米関係、偽りの沖縄返還の尻尾を捕まえて、これをすっぱ抜いた伝説の記者がいる。元毎日新聞記者の西山太吉氏だ。今年、齢91歳となる西山氏は、日米間で沖縄返還を巡る交渉が大詰めを迎えていた1971年6月、日米間の機密電文を入手し、両国の間には国民に説明されていない密約が存在することを暴く記事を書いたのだ。

これだけの大ニュースだ。本来であれば、この記事を発端に、偽りの日米関係の実態が次々と明らかになり、アメリカに隷属することで日本国内で安定的な権力が確保できるという現在の日本の国辱的な属国体質は、もっと早くに改善されるはずだった。

実はアメリカでもほぼ同時期に有名な機密暴露報道があった。西山氏が密約をすっぱ抜いた2日後の1971年6月13日、機密指定されていた国防総省の内部文書「ペンタゴンペーパー」が、内部告発者ダニエル・エルズバーグ博士によって持ち出され、これを入手したニューヨークタイムズがスクープしたことをきっかけに、それまでのアメリカ政府によるベトナム戦争に関する嘘が次々と明らかになっていた。

アメリカではペンタゴンペーパー報道の結果、アメリカ国民がベトナム戦争の実態を知ることとなり、ニクソン政権がベトナム戦争に対する国民の支持を失った結果、4年後のアメリカによるベトナムからの撤退につながっている。そして、これを報じたニューヨークタイムズのニール・シーハン記者はジャーナリズム界最高の栄誉とされるピュリッツァー賞を受賞する一方で、支持率が低迷したニクソン政権はその後、ウォーターゲート事件を引き起こし、アメリカ史上初の現職大統領の辞任へとつながっていった。ところが、同じく政府の壮大な嘘がばれた日本はどうなっただろうか。

まず、当時、西山記者のすっぱ抜きを後追いする社は一つも無かった。記者会見で密約の存在を質したりする記者もまったくいなかったと西山氏は言う。結果的に、国家機密を暴いた毎日新聞、とりわけ当時、同社の外務省記者クラブのキャップだった西山氏だけが矢面に立つこととなった。ペンタゴンペーパーをスクープしたニューヨークタイムズも、ニクソン政権が取った法的措置によって発行が差し止められていたが、ペンタゴンペーパーはワシントン・ポストを始めとする全米の新聞が後追いで内容を報じ続けたために、政府は嘘を隠し通すことができなくなっていた。強面のニクソン政権と言えども、アメリカ中の新聞をすべて差し止めることなどできるはずもなかった。

しかも、西山氏と西山氏に機密文書を渡した外務省の女性事務官を公務員法違反で起訴した検察が、起訴状の中で「密かに情を通じ」という表現で西山氏と事務官の間の男女関係にことさらに焦点を当てたことで、日本では西山氏の情報の入手手段に対する一斉攻撃が始まった。「沖縄密約=佐藤内閣が日本国民に対してアメリカとの合意内容について嘘の説明をしている問題」がいつのまにか「外務省機密情報漏洩事件」となり、気がつけば密約とはまったく関係のない「毎日新聞記者と外務省女性事務官の不倫スキャンダル」にすり替えられてしまったのだ。もはや日本には、密約や政府の嘘を問題視する空気感は残っていなかった。

それから4半世紀が過ぎ、アメリカで機密指定されていた沖縄返還交渉に関わる膨大な量の公文書の機密が解除されたことで、1990年代後半になって日米密約の存在が明らかになった。西山氏の報道内容が正しかったことも、初めてそこで裏付けられたが、時既に遅し。西山氏は裁判の一審で無罪判決を受けた1974年に毎日新聞を退社し、地元小倉に戻り家業の青果店を継ぐ選択を下していた。アメリカ側の公開文書によって密約の存在が明らかになった後、西山氏の名誉を回復するための国賠訴訟や密約の存在を確認するための情報公開請求訴訟などが提起されたが、裁判所はいずれもこれを退けている。アメリカ側の公式文書でその存在が確認された今となっても、日本政府は未だに密約の存在を正式には認めていないのだ。

アメリカではペンタゴンペーパーの存在を暴いたニューヨークタイムズのシーハン記者がピュリッツァー賞を受賞し、ニューヨークタイムズもその報道によって高級紙としての地位を確固たるものとした。その一方で、日本でほぼ同時期に政府の嘘を暴いた西山氏は、逮捕された上に筆を折りジャーナリスト活動を廃業せざるを得なくなった。この事件で社会から指弾された毎日新聞はそこから一気に部数を落とした挙げ句、事件から6年後の1977年には事実上の倒産をしている。また、アメリカではニクソン大統領がその後、辞任に追い込まれたが、一方の佐藤栄作首相は沖縄返還を実現したことが評価され、ノーベル平和賞まで受賞している。両国のこのギャップは一体何なのだろうか。

西山氏の情報入手方法の是非については、メディア論としては色々な議論があって然るべきだろう。また、西山氏が国会で政府を追及させるために、入手した機密情報の一部を当時の社会党の国会議員に渡したことも、仮に目的が公益的なものであったとしても、メディア倫理上、その是非は当然議論されて然るべきものだ。また、守秘義務を負っている公務員に機密を持ち出させてそれを報じた以上、公務員法違反(そそのかし罪)に問われることも覚悟はしなければならないだろう。しかし、それもこれも、その一方で、西山氏が暴いた政府の嘘がきちんと追求され、責任者がしかるべき責任を取らされるという大前提があればこその話だ。

西山氏の記事は密約のほんの一端を捉まえただけだった。西山氏はこれを「巨大な密約の尻尾を捕まえただけ」と表現する。しかし、例え尻尾でも、沖縄返還協定でアメリカ側が負担することになっていた原状回復費の400万ドル(当時のレートで約14億円あまり)を実は日本政府が負担し、国民には嘘の説明をして頬被りをしようとしていたことを白日の下に晒すものだったことに変わりはない。そして、実際には日本政府はアメリカとの間で沖縄の基地の自由使用の容認という、主権国家としては到底あり得ない密約まで結んでいたことが、後にこれもまたアメリカ側で公開された文書によって明らかになる。

なぜあの時日本は西山氏を見殺しにしたのか。西山氏の取材手法を非難したとしても、なぜ同時にそこで暴かれた密約をきちんと追求できなかったのか。その結果として、その後の日米関係はどのような「隷属の道」を辿ることになったのか。これは決して過去の話ではなく、今もわれわれ一人ひとりの喉元に突きつけられた匕首なのではないか。

沖縄が返還50周年を迎える今週、マル激はジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が福岡県の小倉に西山太吉氏を訪ね、西山氏とともに当時の日米関係と、その後、日本が歩んだ道をどう考えるかなどについて議論した。

=====================================================

/

/ /

/ (2023年03月11日[土])

(2023年03月11日[土])

[※ 沖縄復帰50年 利用され続けた海と大地/西山太吉 「密約」を語る (週刊金曜日、2022年5月13日1376号)↑]

『●西山太吉さん亡くなる: 事件の本質のすり替えであり、「西山事件」に

非ず…《今も政府は密約を認めない…「返還密約事件」は終わっていない》』

【<金口木舌>「ペンタゴン・ペーパーズ」】《▼後追いで報じたポストもタイムズと共に政府に訴えられた。だが最高裁は「制限を受けない自由な報道のみが政府の偽りを効果的に暴くことができる」と新聞社勝訴の判決を出す。報道の自由を巡って政府相手のせめぎ合い、今の日本にあるだろうか》? (リテラ)(ワシントン・ポスト編集主幹のベン・ブラッドリー氏)《報道の自由を守るには報道しかない》。

日刊ゲンダイのコラム【佐高信「追悼譜」/西山太吉はメディアや岸田文雄に絶望して憤死したのだ】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/319554)によると、《国家の嘘を暴いた元『毎日新聞』記者の西山太吉の死を各新聞を含むメディアがそれなりに大きく取り上げている。しかし、報じたメディアは西山の怒りがそのメディアにも向けられていることを知っているのだろうか》。

佐高さんの「追悼譜」タイトルが示す通り、《西山太吉はメディアや岸田文雄に絶望して憤死したのだ》。無念だった、と思う。

『●三十数年前の映画 ~『密約 ―外務省機密漏洩事件―』』

『●『密約 ~外務省機密漏洩事件~』読了』

『●西山太吉さん密約事件が示すもの:

「一人歩きし、拡大解釈され、時の権力によって必ず乱用される」』

「「首相のウソを暴いた西山太吉さん。それが今後できなくなる」

(佐高信さん、10月13日『サンデーモーニング』)。

また、「西山事件が

示している通り、必ず一人歩きする。拡大解釈される。

その時の権力に

よって必ず乱用される」(岸井成格さん、同番組)」

「「公務員法でも政と官がその気になれば、

ジャーナリストなんぞ簡単に逮捕できるということ」だったが、

それ以上の強力な「猛毒」を安倍首相や自公議員は欲しいらしい。

自公議員への投票者や支持者は、そんな「猛毒」をどう思っている

のでしょう?」

『●東京電力原発人災「被ばくに関する正確な情報が

伝えられなかった・・・身近で必要な情報が一層隠される」』

「田島泰彦氏の発言で気になるのは、「日本は今でさえ、

本来なら国民が知るべき情報が出てこない。原発事故で…

「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム

(SPEEDI)」や

被ばくに関する正確な情報が伝えられなかったのがその表れだ…

身近で必要な情報が一層隠される」という部分。

ホント~にロクでもない事ばかりする政権!」

『●西山太吉さん: 「特定秘密保護法制の実施機関に

メディアが入っている」非民主国』

『●密約破棄』

「自民党の政治家の顔色を見てもみ消したわけですね。西山太吉・

元毎日新聞記者の記者生命を奪っておいて、さんざん嘘を吐き、

最後はもみ消してあげるわけ」

『●『沖縄密約』文書破棄という歴史の冒涜

~「捨てちゃったんだからもういいジャン」の国~』

『●沖縄密約文書:

「捨てちゃったんだからもういいジャン」の国を許す最高裁』

《それ以外にも「秘密枠」が存在し、莫大(ばくだい)な金を日本が

積んでいた。核兵器の持ち込みなど「核密約」も含まれていた。

このような重要情報が米国からもたらされても、日本側は「ない」

と言い張ってきた状況は異様である》

『●情報公開法と公文書管理法: 「「何が秘密かすら秘密」

という特定秘密保護法が施行」、そして共謀罪へ』

『●特定秘密保護法案「改悪」協議:

沖縄密約事件時どころか、戦前の「治安維持法の再来」』

『●〝沖縄密約〟東京高裁判決、原告側の逆転敗訴』

「「無いんだから仕方ないジャン」、

「捨てちゃっただからもういいジャン」

という言い訳を認めて良いのかな。本当に廃棄してしまった

のならば、それはそれで大問題でしょう。これだけ議論を

呼んだこんな重要な文章が、

そういう風にいい加減に取り扱われていて大丈夫なのか?

廃棄を指示したのは一体誰で、実行したのは一体誰?」

『●西山太吉さんが喝破、

「うそをつく人たちが作ろうとしている危険な法案」』

『●『ペンタゴン・ペーパーズ』: 「報道の自由を守るには

報道しかない」、でも、沖縄密約と西山太吉記者…』

「リテラの記事【森友文書改ざん問題を彷彿と話題の映画

『ペンタゴン・ペーパーズ』! 三浦瑠麗はまたトンチンカンコメント】」

『●政権広報「アベ様のNHK」への切っ掛け…アベ様や

中川昭一氏に「勘ぐれ、お前」と忖度を強要されて…』

《綿井健陽さん…「報道やジャーナリズムに携わる者が、

「言論・報道の自由」という言葉を抵抗手段として公に訴える場合は、

それは対国家、対公権力に向けて使うべきだと私は考えている。

たとえばNHKの「ETV番組改編問題」のときの

安倍晋三や故・中川昭一ら国会議員(当時)の対応、古くは毎日新聞

西山太吉記者(当時)の沖縄返還密約記事での逮捕・有罪、

最近では映画『靖国』上映中止問題のときに国会議員らが試写要求と

文化庁に口出しや取材対象者に接触する行為など、これらは

「言論・報道の自由」の問題として、それこそ良い意味での

〝メディア・スクラム〟でもって対応すべき出来事だった》

『●《権力にとって、これほど便利で御しやすい低能メディアも、

国民も珍しい…一刻も早く立て直さなければ、本当に危険》』

さて、モリカケ桜事件以前、官僚らの〝忖度〟の始まり。アベ様直伝の息吐くようなウソ吐き…「礒崎さんという名前は今年3月になって初めて聞いた」!? 「2023年3月3日は高市早苗元総務相のタンカ記念日」。「報道の自由」「知る権利」「権力の監視」を委縮させた問題についての高市早苗元総務相のタンカ…。(琉球新報)《しかも高市氏に対する質疑内容について官邸は「こちらの方で質問立てしたい」との意向を総務省に伝えていた。まさに自作自演》だった。青木理さん《礒崎氏が自身のコントロール可能な議員に“ヤラセ質問”をさせ、官邸の意向に沿う答弁を総務大臣にさせることで、放送法の解釈を変えてしまおうという構図であり、論外です》。この問題、有耶無耶でいいのか?

沖縄タイムスの【[社説]放送法巡る文書公表 解釈変更の真相究明を】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1116088)によると、《安倍晋三政権当時、官邸官僚が各省庁ににらみを利かせ、官邸主導の政治を担っていたことはよく知られているが、その実態を伝える内部資料が明らかになった。放送法が定める「政治的公平」の解釈を巡り、立憲民主党議員が公表した内部文書とされる資料について、松本剛明総務相は、同省の「行政文書」だと正式に認め、全文を公表した》。

琉球新報の【<社説>放送法解釈変更 「報道の自由」を侵害した】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1674441.html)によると、《露骨な政治介入の経緯が明らかになった。「報道の自由」を侵害するものであり、到底許されない。放送法第4条が定める「政治的公平」の解釈変更を巡り、立憲民主党の小西洋之参院議員が公表した総務省の内部文書について、松本剛明総務相は公式な「行政文書」と認め、全文をホームページで公表した。小西氏が公表した文書と同じ内容だった》、《当時の高市早苗総務相は15年5月、国会で「一つの番組でも極端な場合は政治的公平を確保しているとは認められない」と答弁した。高市氏の答弁は官邸と総務省の協議を踏まえたものだった。しかも高市氏に対する質疑内容について官邸は「こちらの方で質問立てしたい」との意向を総務省に伝えていた。まさに自作自演である。政権に批判的な番組へのけん制を狙い、官邸主導で放送法の解釈を変えたのだ。岸田文雄首相は「従来の解釈を変更することなく補充的な説明を行ったと承知している」と解釈変更を否定するが、高市氏の答弁は放送局を萎縮させるものにほかならない》。

斎藤美奈子さん《メディアの役目は「中立公正、不偏不党な報道」ではなく「権力の監視」なんです。それ、常識。》

日刊ゲンダイの記事【批判的なコメンテーターは今や皆無 自民党政権の言論弾圧“黒歴史”】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/319684)によると、《第2次安倍政権以降、権力は公然と大手メディアに圧力をかけ、萎縮したメディアによる忖度は常態化し、「権力の監視」は骨抜きにされた。大きな転換点となったのが、2015年5月に示された放送法の政治的公平性をめぐる「新たな解釈」の追加だ。政権に批判的なメディアに対する圧力を強めるため、…》。

『●「電波」な「凶器」高市総務相の暴走と

「報道現場の声」: 「自粛」「忖度」「委縮」…が「内部から」』

『●「2017年2月17日はアベ様のタンカ記念日」…さて、高市早苗氏の

「タンカ」も、アベ様同様、有耶無耶になってしまうのだろうか、それとも…』

『●「2023年3月3日は高市早苗元総務相のタンカ記念日」…《「捏造文書

でなければ大臣も議員も辞職するか」と問われて「結構ですよ」と答弁》』

『●《あのね、政治を考えるのに「中立」はないの。メディアの役目は「中立

公正、不偏不党な報道」ではなく「権力の監視」なんです。それ、常識。》』

『●青木理さん《関口宏さんが番組で言っていましたが、『われわれはこの

番組の姿勢を淡々と貫いていかないといけない』ということに尽きる》』

=====================================================

【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/319554】

佐高信 評論家

1945年山形県酒田市生まれ。「官房長官 菅義偉の陰謀」、「池田大作と宮本顕治 『創共協定』誕生の舞台裏」など著書多数。有料メルマガ「佐高信の筆刀両断」を配信中。

佐高信「追悼譜」

西山太吉はメディアや岸田文雄に絶望して憤死したのだ

公開日:2023/03/06 06:00 更新日:2023/03/06 11:38

西山太吉(2023年2月24日没 享年92)

(西山太吉さん(2023年2月24日没 享年92)

/(C)日刊ゲンダイ)

国家の嘘を暴いた元『毎日新聞』記者の西山太吉の死を各新聞を含むメディアがそれなりに大きく取り上げている。しかし、報じたメディアは西山の怒りがそのメディアにも向けられていることを知っているのだろうか。

私が聞き手を務めた西山の『西山太吉最後の告白』(集英社新書)で西山はこう憤る。

「戦後において、国家機密が日本のメディアによって暴かれたことがありますか? 1回もないよ。西山太吉だけですよ。国家機密の暴露は」

沖縄返還の密約を暴いて、時の首相・佐藤栄作の怒りを買い、その取材方法が「情を通じて」だったとして逮捕された西山は天国から地獄への苦痛を味わった。

その時、メディアは西山に味方して国家権力に立ち向かったのかと西山は問うているのである。

「(国家機密の暴露は)1回だけ。最初にして最後。情けないですよ」

死後にこれほど焦点を当てるなら、生前にもっと西山の名誉回復に努めるべきではなかったのか。

「最後の告白」を受けた私はこう言わざるをえない。

「日本のメディアは何一つ、自力で取材し、裏付けを取ってはいないんです」

密約をいまだに政府は認めていないが、危険なものは焼却したり、なかったことにしてきたのだが、たとえば森友事件などでは改ざんに変えた。

「特に、安倍政権では特定秘密保護法を制定し、国民の知る権利を侵害する一方、内閣人事局による人事統制で、公文書改ざんや国会での虚偽答弁など好き放題やってきた。これに対して、メディアが徹底した取材や追及を本当にやってきたかについては、私は大いに疑問を持っています」

最初は否定しながらも、のちに密約を認めた事件当時の外務省アメリカ局長の吉野文六は諸永裕司著『ふたつの嘘』(講談社)の中で西山をこう語っている。

「自分を、そして国民を欺いた国家に嘘を認めさせようとする執念、そして正義感。さらには、みずからの名誉をなんとしても回復させたいという欲。そのすべてをひっくるめて、偉大だと思います。なにしろ、鎧兜をつけたような国を相手に、ひとり素手で戦ってきたのですから」

西山によれば、岸信介やその弟の佐藤栄作らの強権的な秘密主義を阻止すべく池田勇人や大平正芳らの宏池会は組織された。しかし、その流れをくむはずの岸田文雄には「宏池会のこの字もない」と西山は断罪する。大平と一心同体だった西山は岸の孫の安倍晋三に、亡くなってからも追随する岸田が腹立たしくてならないのだろう。岸田が腹立たしくてならないのだろう。岸田は宏池会を名乗るが、「私の知っている宏池会とは似て非なるものですよ。宏池会は絶対追随しません」と西山は怒りに体をふるわせていた。

西山はメディアや岸田に絶望して憤死したのだと私は思う。(文中敬称略)

=====================================================

[※ 沖縄復帰50年 利用され続けた海と大地/西山太吉 「密約」を語る (週刊金曜日、2022年5月13日1376号)↑] (2023年03月01日[水])

(2023年03月01日[水])

《報道の自由を巡って政府相手のせめぎ合い、今の日本にあるだろうか》? 《報道の自由を守るには報道しかない》。

『●『密約 ~外務省機密漏洩事件~』読了』

《衆議院の秘密理事会においても、肩代わりの密約はないと

シラを切りとおしてきた政府の食言問題、政治的背任に関わっている》

「事件の本質のすりかえ」

『●〝沖縄密約〟東京高裁判決、原告側の逆転敗訴』

『●「「秘密」は秘密」:

「国家の秘密はときに悲劇を生」んでいた時代に逆戻り』

《「秘密」は秘密って ばかな話 作家・沢地久枝(澤地久枝)さん…

沖縄返還の日米密約に迫った新聞記者が逮捕された

外務省機密漏えい事件を、著書「密約」で取り上げ、密約の

文書開示請求訴訟にも原告として加わった。「法案が成立すれば

警察国家のようになる。特定秘密の保護措置として警察庁長官は

いろんなことができる。戦争中の日本人は『警察ににらまれたらまずい』

と思いながら話していた。そういう時代に戻る可能性が非常に大きい」》

『●『ペンタゴン・ペーパーズ』: 「報道の自由を

守るには報道しかない」、でも、沖縄密約と西山太吉記者…』

『●政権広報「アベ様のNHK」への切っ掛け…アベ様や

中川昭一氏に「勘ぐれ、お前」と忖度を強要されて…』

《綿井健陽さん…「報道やジャーナリズムに携わる者が、

「言論・報道の自由」という言葉を抵抗手段として公に訴える場合は、

それは対国家、対公権力に向けて使うべきだと私は考えている。

たとえばNHKの「ETV番組改編問題」のときの

安倍晋三や故・中川昭一ら国会議員(当時)の対応、古くは毎日新聞

西山太吉記者(当時)の沖縄返還密約記事での逮捕・有罪、

最近では映画『靖国』上映中止問題のときに国会議員らが試写要求と

文化庁に口出しや取材対象者に接触する行為など、これらは

「言論・報道の自由」の問題として、それこそ良い意味での

〝メディア・スクラム〟でもって対応すべき出来事だった》

『●《権力にとって、これほど便利で御しやすい低能メディアも、

国民も珍しい…一刻も早く立て直さなければ、本当に危険》』

「政治判断の一例として思い出されるのは、西山太吉さんの「沖縄密約事件」。森友、加計、決裁文書改竄、イラク・南ザイール自衛隊PKO日報隠蔽問題…問題山積なアベ様。司法は機能するだろうか? 《報道の自由を巡って政府相手のせめぎ合い、今の日本にあるだろうか》? 《報道の自由を守るには報道しかない》」。

最「低」裁を頂点とした司法の機能不全。そして、(日刊ゲンダイ)《機能不全に陥っている日本のジャーナリズムに対する深い憂慮の念に満ちた》、西山太吉さんの《この「遺言」を、現役ジャーナリストがどう受け止めるかが問われている》。

最近も似たようなことが続いているように感じます…(19/09/11 06:00)【斎藤貴男 二極化・格差社会の真相/「差別」を「愛国心」と取り違えたとき人間の本質が変わる】によると、《誰も彼もが口を開けば韓国人への悪罵を吐いている。テレビには女性旅行者への暴行を勧める老“教授”や、同席した韓国人女性を「おまえ」呼ばわりし、「黙っとけ、この野郎」と怒鳴りつける前県知事まで登場。それでも平然と番組を進行させた司会者、批判を黙殺する放送局……》。

(2012年2月10日) 【筆洗】によると、《読売新聞グループ本社の会長・主筆である渡辺恒雄氏が激怒している。反旗を翻した前巨人軍代表との裁判ではない。TBS系ドラマ「運命の人」に、である▼渡辺氏がモデルとおぼしき政治記者は「ゆすりたかりの悪徳記者」に描かれているという。怒りたくなるのは分かるが、主人公のモデルにされた元毎日新聞政治部記者の西山太吉氏に「ワビを入れろ」とは筋違いだろう▼本木雅弘さんが主役を演じるドラマは、視聴率こそ低迷しているものの興味深い。今週は、沖縄返還をめぐる密約疑惑を追及していた本木さんが国家公務員法(守秘義務)違反の共犯容疑で逮捕される場面だった▼マスメディアは当時、こぞって政府を批判し、「知る権利」を守るキャンペーンを張ったが、「情を通じて」という起訴状で、男女スキャンダルにすり替わり、密約の追及はうやむやになる。そんな状況も再現されるようだ》。

『●沖縄密約と日曜劇場『運命の人』』

『●『運命の人』というフィクション・ドラマと沖縄密約事件についての

ノンフィクション』

『●『運命の人』余話 ~あるフィクサー的政〝界〟記者の反論~』

『●続『運命の人』余話 ~ある元政〝界〟記者の筋違いな激怒、はさておき~』

2023年2月24日、西山太吉さんが亡くなられた。「ひそかに情を通じて」をことさらに前面に押し出し、政権は沖縄密約問題を潰し、それに手を貸すマスコミ…、市民も事の重大さを見失い…。決して「西山事件」に非ず。「事件の本質のすりかえ」。《事件の歪曲(わいきょく)にメディアも手を貸した》。

沖縄タイムスの【[社説]西山事件と沖縄密約 「国家のうそ」問い続け】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1110731)によると、《沖縄返還を巡る密約問題を追及し続けてきた元毎日新聞記者の西山太吉さんが、心不全のため亡くなった。91歳だった。 政治部の敏腕記者だった西山さんは、返還交渉の舞台裏を取材する過程で、外務省の女性事務官から機密公電のコピーを入手した》。

沖縄タイムスのコラム【[大弦小弦]西山太吉さんの胆力】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1110052)によると、《メディア界を追われて30年近く。再び表舞台に立った西山太吉さんは、エリート記者のプライドや振る舞いを身にまとったままだった。ペンを折り、親族の会社で働いた日々をどう過ごしたか ▼沖縄復帰前年の1971年、西山さんが突き止めたのは政府の裏切り。国民に隠れて米国が負担すべき費用の肩代わりを密約していた ▼西山さんが逮捕、起訴された72年、問題視されたのは取材過程。密約暴露に慌てた権力は、西山さんが外務省の女性事務官と「ひそかに情を通じて」資料を入手したとわざわざ起訴状に記した...》。

琉球新報のコラム【<金口木舌>密約事件は終わっていない】(https://ryukyushimpo.jp/column/entry-1668911.html)によると、《▼西山さんの訃報に接し、20年前の取材を思い出す。眼光は鋭く、身ぶり手ぶりを交え、まくし立てるように話した。今も政府は密約を認めない。そればかりか、基地負担軽減に名を借りた新たな「見せかけ」で県民を惑わせる。「返還密約事件」は終わっていない》。

=====================================================

【https://ryukyushimpo.jp/column/entry-1668911.html】

<金口木舌>密約事件は終わっていない

2023年2月27日 05:00

金口木舌 西山太吉 沖縄返還密約

毎日新聞記者だった西山太吉さんが沖縄を語る時、いつも「見せかけ」という言葉を使った。返還協定は「国民をあざむくための見せかけだ」というように

▼沖縄返還に絡む密約を報じ、罪に問われた。「沖縄返還密約事件」である。それがスキャンダルとして扱われ、当時は「西山事件」などと呼ばれた。事件の歪曲(わいきょく)にメディアも手を貸した。敏腕記者は筆を折った

▼2000年以降、密約を示す米公文書が明らかになり、西山さんは密約文書開示を求めて国を訴えた。闘いを多くの同志が支えた

▼元記者の不遇に思いを寄せる人がここにもいた。05年秋、西山さんを招いた那覇市での集会。県祖国復帰協議会の事務局長だった仲宗根悟さんは声を震わせ「沖縄から力になれなかった」とわびた

▼西山さんの訃報に接し、20年前の取材を思い出す。眼光は鋭く、身ぶり手ぶりを交え、まくし立てるように話した。今も政府は密約を認めない。そればかりか、基地負担軽減に名を借りた新たな「見せかけ」で県民を惑わせる。「返還密約事件」は終わっていない。

=====================================================

(2023年02月04日[土])

(2023年02月04日[土])

〝赤紙〟の来る時代へ…自公政権を支持し、自公お維の議員によくも投票できるものだ。子や孫を、そんなに戦場に行かせたいものかね、そんなに人殺しに行かせたいものかね? 戦争法の前に、「戦争絶滅受合(うけあい)法案」の制定が必要。

『●『城山三郎の昭和』読了(1/3)』

『●「戦争屋」「死の商人」の胸に

「老人のワッペン」はお似合い……「血税と赤紙」の時代』

『●「18歳選挙権」にさえ無関心?:

血税と赤紙と、そして、(経済的)徴兵制への第一歩か?』

『●血税と赤紙と…「主権者である天皇に

徴兵制に基づき血を納めた」。そして、いま、アベ国王へ血税が』

『●子供たちと赤紙: 「学校保護宣言」に調印しない戦争好き、

侵略戦争マニアな国々はどこ??』

『●アベ様の「誇りある国へ」=

戦争で「殺す側になる」「人殺しに加担する」、でいいのか?』

『●高校生による壊憲法案反対デモ:

赤紙を受け取る側の論理、人殺しに加担させられる側の論理』

『●「赤紙」の来る時代…

綿井健陽さんの「“平和”のありがたさをしみじみとかみしめたくなる映画」』

『●経団連は、「プルトニウムをつくる装置」再稼働を後押し。

そして、国家戦略としての「武器輸出」を推進!』

「…頭に浮かんだのは、「死の商人」、「赤紙」。

これまで数十回にわたって、CMLの記事について、

以下を「つぶや」いてきました。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

■「赤紙」が来る時代

(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/c5aecf5f3f80e3bdca64d1b8b6603ed0)

『[CML 035569] 武器輸出に資金援助』

(http://list.jca.apc.org/public/cml/2014-December/035684.html)/

「武器を売って手にした金で、

娘はピアノを買ってもらい平和の曲を奏でる」

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -」

『●アベ様参院選公約「子育て…」: 「3歳児、おなかすいて盗んだ」

…アベ様のニッポン、病んでいないか?』

「子どもや若者に赤紙が送り届けられるような、

アベ様による経済的徴兵制・悪徳企業型徴兵制の世、

そんな悍ましい世にしていて本当に良いのですか?」

『●自民党の武藤貴也衆院議員: 赤紙を送る側の(非)論理、

人殺しに加担させる側の(非)論理』

《◆「シールズ」学生ら反発 「みんなの思い」「全体主義見えた」

…「戦争が嫌だというのは、個人の考えだけでなく、みんなの思いでも

あるのに」。…元山仁士郎さん…があきれる。「個人が重んじられる

社会が許せないんでしょう。自民党の改憲草案にある全体主義的なものが

垣間見えた気がする」》

『●政治家の浅ましさ、政治の貧困:

「あたかも完璧な貧困者でないと許さないかのような社会」は病んでいる』

「2016年7月参院選の自民党による公約の一つは

「子育て支援など社会保障の充実を据える「1億総活躍社会」の推進」でした。

公明党も「子育ての党」を謳っていました、散々子供や若者に「赤紙」を

送るようなことをしておきながら…。そういった公約が、100兆を越える予算に

どれほど反映されているのでしょうか?

政治の貧困、与党・「癒」党政治家のココロの貧困・浅ましさを感じざるを

得ません。ニッポン社会も歪みます。《あたかも完璧な貧困者でないと許さない

かのような社会は、病んでいよう》」

《児童は首相の返事を待っている》…《児童》の声や《沖縄の人の声》を「聞く力」など、キシダメ氏にあろうはずもない。首相からの《返事》は赤紙では……。

東京新聞の記事【岸田首相、教えて?「なぜ防衛費をあげるのですか」 世田谷の小学6年生たちが質問の手紙】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/229015)によると、《岸田首相、なぜ防衛費をあげるのですか—。政府の安全保障政策などに疑問を持った東京都世田谷区の小学6年生36人が、10項目の質問をまとめ、岸田文雄首相に手紙を出した。1年間、総合学習で平和について考え、「日本が戦争の準備をしているような気がする」と不安になったという。手紙には有志6人が個人で書いた意見が同封されており、児童は首相の返事を待っている》。

「聞く力」があるのなら、こんなヒトデナシなことを出来ようはずもない。

『●《沖縄戦で亡くなった人の骨が今も残る激戦地の土が、戦争のための

基地建設に使われる。戦没者の尊厳に対するこれほどの冒涜はない》』

=====================================================

【https://www.tokyo-np.co.jp/article/229015】

岸田首相、教えて?「なぜ防衛費をあげるのですか」 世田谷の小学6年生たちが質問の手紙

2023年2月3日 06時00分

岸田首相、なぜ防衛費をあげるのですか—。政府の安全保障政策などに疑問を持った東京都世田谷区の小学6年生36人が、10項目の質問をまとめ、岸田文雄首相に手紙を出した。1年間、総合学習で平和について考え、「日本が戦争の準備をしているような気がする」と不安になったという。手紙には有志6人が個人で書いた意見が同封されており、児童は首相の返事を待っている。

◆戦争の歴史や現在の安全保障問題を学習

(岸田首相に書いた手紙について話す

小学6年生=東京都世田谷区)

10項目には、防衛費増額についての質問など、児童らの疑問が並ぶ。

なぜ基地をつくるのですか?

辺野古に基地を移すのですか? 沖縄の人の声を聞いてますか?

日本に米軍基地があることについて、どう考えてますか?

なぜ平和憲法があるのに、日本に軍隊があるのですか?

戦争についてどう考えてますか?

なぜ自衛隊が、国を守る以外に攻めてもいいというルールになったのですか?

国債はどうやって返していくつもりですか?

児童たちは、総合学習で第2次世界大戦の沖縄戦や、米軍普天間飛行場の辺野古移設について学び、昨年10月には沖縄へ4日間の学習旅行に行った。沖縄では「死ぬのは怖くなかった。苦しまず、楽に死にたいと思った」という戦争経験者の話を聞いた。地元の児童とも交流し「授業中、訓練による騒音が聞こえてくる」という悩みも聞いた。

旅行後、クラスで「戦争は遠い昔のことだと思っていたが、今に続く問題だ」と問題意識を持ち、「今後何をするか」と話し合った。ちょうど政府が国家安全保障戦略など安保関連3文書を改定するというニュースを知り、「首相に理由を聞いてみたい」と手紙を送ることを決めた。36人の質問を担任の教諭が10項目にまとめたが、さらにそのうち6人は「もっと思いを伝えたい」と追加で手紙を書いた。

そのうちの一人は手紙で、敵基地攻撃能力の保有を可能にする安保戦略の転換に触れ「ミサイルをミサイルで反撃することが戦争の発端だと思っていて、戦争に向かう準備をしているように思えます」と心配。「選挙権はありませんが、政府の方々に気持ちを伝えられてうれしいです。日本中、世界にまで広がる大規模なことだと分かっていますが、大人より未来を生きる私たちの意見を聞いてくれ、信じてくれると期待しています」とつづった。

手紙は首相官邸宛て。各政党やメディアにもコピーを郵送した。首相官邸事務所は「一般的に手紙が来た場合は仕分けして、担当部局や内閣官房で適切に対応する」と話した。

◆有志の子どもたちが書いた手紙の内容(抜粋)

・自分だけの意見ではなく、人の意見もちゃんと聞き、いろいろな意見があることを理解しないと、平和にはならないと思います。なので、沖縄の声も聞いてください。

・沖縄へ行き、戦争を体験した方々の話を聞くのは辛つらかったです。今じえいたいがこうげき出来できる様になってしまって、もしかしたら戦争が起きてしまうかもしれないと思い毎日しんぱいです…。

・日本を守るっといってまた、ひさんなことになるのがしんぱいです。なんのためにするのかをおしえてほしいです。

・基地についてどう思いますか? 沖縄のことどう思いますか? アメリカのことどう思いますか? おへんじをもらえたら、うれしいです。

・戦争の事をどう思っていますか。米軍基地を辺野古に移せつすることについてどう思いますか? 海に移せつすることによって生物が死んでしまいます。もう一度考え直してほしいと思っています。

【関連記事】岸田首相の「聞く力」はどこに…? 国会素通りの安保大転換を正当化

=====================================================

[※ 『ふくしま原発作業員日誌-イチエフの真実、9年間の記録』(片山夏子、朝日新聞出版、2020年2月刊、1700円)↑] /

/ (2021年05月16日[日])

(2021年05月16日[日])

松原明さんによる、レイバーネットの記事【国家と大企業を相手にした男〜映画『闇に消されてなるものかー写真家・樋口健二の世界』】(http://www.labornetjp.org/news/2021/0302eiga)。

《3月2日、ジャーナリストの永田浩三さんが監督したドキュメンタリー映画『闇に消されてなるものか〜写真家・樋口健二の世界』が、江古田映画祭で初披露された。約40人が参加し満席だった。映画はのっけから圧倒される。主人公の樋口さん(写真)は83歳だが元気そのもの。「私は“売れない写真家”。国家と大企業を相手にしたからあたりまえだ」と本と資料に埋もれた自宅で、写真を手に語りはじめる。渋く訥々としたナレーションは、野村瑞枝さんで味わい深い。映画は、小さい時から現在に至るかれの生涯をたどっていく。若いときロバートキャパの写真に出会い衝撃を受け、工員をやめて写真の道に入った樋口さん。一つのラーメンを夫婦で分けて食べるほどの極貧生活に耐えて、徐々にチャンスを掴んでいった。四日市公害の凄まじい実態を知り現場に飛び込んだ話。体がボロボロになった被害者から「マスコミはいやだ。あなたに撮ってほしい」と樋口さんは信頼を得ていく。(松原明)》

10年前の樋口健二さんの言葉…「それでも昔は、上限が50ミリシーベルトだった。それが100に緩和され、今回の福島では250に上げられた。250という数字は死に直結するものです。労働者の声を聞こうと、私は福島に行った。でもJヴィレッジに隔離され、取材は禁止。取材したら罰則が待っている。なぜ、そこまで隠すのか。大変なことが起きているからでしょう。あと5年、10年したら、がんで死ぬ被曝労働者がどれだけ出ることか」。『X年後』を激しく恐れる…。

『●原発銀座の被爆労働者』

「これはイギリスのチャンネル4によるドキュメンタリーである。

日本のマスメディア、TVメディアはどこまで被爆労働者、

〝原発ジプシー〟の実情を日本人に知らせてきただろうか?

日本の裁判所はどこまでそういった労働者の訴えの声に耳を

真摯にかたむけてきただろうか?」

『●被爆労働者なくして成り立たない社会の正当性とは?』

《結果、明らかに被曝だと実感しても、わずかの金で泣き寝入り。

例え労災訴訟を起こしても暴力と御用学者の証言でもみ消される。

広告漬けの大手マスコミもまともな報道はしない。

こうした実態は、20年も前から写真家の樋口健二氏が『原発被爆列島』

(三一書房)などで告発し続けているが、現在も基本的にその実態は

変わらない(樋口氏監督のテレビ番組

「隠された被曝労働者~日本の原発労働者1」95年。

イギリス Channel4。なぜ、日本でなくイギリスで放映なのか?)》

『●原発被爆労働という〝原発ジプシー〟の労災』

「〝原発ジプシー〟問題を早くから告発してきた樋口健二さんも

出てきます。「鳴き殺し」(被爆アラームのスイッチオフ)など

杜撰な労働実態。結局、梅田さんの労災は不支給となった…」

『●鳴き殺し・被爆労働者』

《●作業をしているのはロボットじゃない

福島原発の事故以来、現場作業で被曝した労働者は何十人何百人に

上るのか? 東電は「特例上限の250ミリシーベルトを超えたのは

6人だけ」と発表しているが、本当のところは誰にも分からない。

いくらでも隠し事やゴマカシのきく世界が原発労働者なのである。

世間から隔離され、隠されてきた原発労働者の実態を37年間

追いかけてきたルポルタージュ問題作が復刊された。

「闇に消される原発被曝者」(八月書館)だ。写真家の樋口健二氏が

嫌がらせや妨害の中、体当たりで原発内部と被曝者に直接取材してきた

ものである》

『●福島第一原発に潜入したジャーナリスト』

「貴重な潜入記である。山岡さんの過去の記事から、こんなに易々と

〝潜入〟出来て良いのかと不安になるし、それは山岡さん自身が

感じられたことではないだろうか。原発作業員の声は、綿井健陽さんら

ごく少数のジャーナリストからしか届けられていないし、東電や

マスコミが取り上げることなどあり得ない状況。樋口健二さんへの

インタビューも注目」

『●「原発崩壊」樋口健二さん写真展』

「アクセスジャーナルの山岡俊介さんの記事…。

原発の安全神話に早くから批判の目を向けてきた樋口健二さん。

下請け原発労働者の被爆問題にも早くから取り組んでおられた。

そのような被爆労働や労働者なくして成り立たない社会や

原発労働環境の異常さ」

《「私は原発建設から、崩される風土、反原発運動、核燃料輸送、

原発被曝労働者、原発下請け労働者、東海村JCO 臨界事故、

福島原発崩壊を写真で記録した。その集大成の写真展としたい」

(写真展開催にあたっての樋口氏のコメント)。》

『●原発で働く: 「コスト優先」、「命は二の次」』

=====================================================

【http://www.labornetjp.org/news/2021/0302eiga】

国家と大企業を相手にした男/映画『闇に消されてなるものかー写真家・樋口健二の世界』

国家と大企業を相手にした男〜映画『闇に消されてなるものかー写真家・樋口健二の世界』

3月2日、ジャーナリストの永田浩三さんが監督したドキュメンタリー映画『闇に消されてなるものか〜写真家・樋口健二の世界』が、江古田映画祭(ギャラリー古藤)で初披露された。約40人が参加し満席だった。映画はのっけから圧倒される。主人公の樋口さんは83歳だが元気そのもの。「私は“売れない写真家”。国家と大企業を相手にしたからあたりまえだ」と本と資料に埋もれた自宅で、写真を手に語りはじめる。渋く訥々としたナレーションは、野村瑞枝さん(77歳/映画祭スタッフ・写真下)で味わい深い。

映画は、小さい時から現在に至るかれの生涯をたどっていく。若いときロバートキャパの写真に出会い衝撃を受け、工員をやめて写真の道に入った樋口さん。一つのカップラーメンを夫婦で分けて食べるほどの極貧生活に耐えて、徐々にチャンスを掴んでいった。四日市公害の凄まじい実態を知り現場に飛び込んだ話。体がボロボロになった被害者から「マスコミはいやだ。あなたに撮ってほしい」と樋口さんは信頼を得ていく。そして『四日市』写真集を皮切りに、広島県の毒ガス島の被害実態、原発労働者の被ばく問題と続いていく。「一作十年」がモットーの樋口さんは、対象者に寄り添い一つのテーマを徹底して追求してきた。右翼からの脅しも受けた。だが、いつでも「毅然と立ち向かい写真を撮り続けた」という。「国が相手だから背中を見せたらやられてしまう。堂々と迫ることだ」と。

(*会場には樋口健二さんの写真が展示された)

1977年、敦賀原発に入って撮った原発労働者の2カットの写真(上)は、世界中に広がり内外から高い評価を受けるようになった。“売れない写真家”は、だれもやらないテーマに取り組んだことで、80歳代になっても写真業界で生き残った。いまは学生に「ジャーナリズム講座」で教えているが、学生には必ずこう言うという。「ジャーナリストの前に人間であれ。差別を許さない人間になれ」と。映画は、そうした樋口健二さんの生きざまを1時間20分に凝縮している。樋口さんの生々しく率直な語りぶりに、観客からは笑いが絶えなかった。映画が終わると大きな拍手が長く続いた。それは映画への最大の賛辞だった。

アフタートークに登場した樋口健二さん(写真)。実際の樋口さんも映画と同じで、エネルギッシュで張りのある声。83歳とはとても思えない。「この映画にほとんど僕が言いたいことが入っている」と満足気だ。喋るのが大好きで「僕は朝までしゃべれる」と映画には出ない話を、身ぶり手ぶりを交えて語り約1時間語りまくった。その迫力に「毅然と国家にたてつく」人間の凄みを感じた。

最後に、記者は一つだけ質問した。「それまでモノクロ写真だったのが原発労働者の所からカラーになっている。なぜですか?」という問いだった。樋口さんは敦賀原発取材に至る経緯とカラーの理由を語ってくれた。その内容は収録した動画で見てほしい。→ 動画(5分20秒)

【映画『闇に消されてなるものか〜写真家・樋口健二の世界』アフタートーク】

(https://www.youtube.com/watch?v=5DNLUy6HHDs)

(*監督の永田浩三さん)

大好評だったドキュメンタリー映画『闇に消されてなるものか』。3月12日、13日にも「ギャラリー古藤」で上映されるが、残席はわずかになっている。この映画はこれから大きく広がっていく予感がした。(松原明)

(*連日盛況の江古田映画祭会場(ギャラリー古藤))

Last modified on 2021-03-03 09:11:38

=====================================================

/

/ (2020年12月28日[月])

(2020年12月28日[月])

志真秀弘さんによる、レイバーネットの追悼記事【〔週刊 本の発見〕70の坂を駆け登っていった〜木下昌明の本から】(http://www.labornetjp.org/news/2020/hon184)。

《木下昌明さんが12月6日に亡くなった。享年82歳。 追悼の想いを込めてあらためて彼の著書を紹介したい》。

先月、「映画アクティビスト」木下昌明さんがお亡くなりになりました。いつも、レイバーネットの映画評『木下昌明の映画の部屋』をとても楽しみにしていました。もう読めないのかと思うと、とても残念です。

なぜ、『スクリーンの日本人 ~日本映画の社会学~』を購入したのかを思い出せません。「素晴らしい評論集。あまりタイトルについて深く考えずに読み始めた後、日本人論であることに気付く。深い。特に、労働者の視点が著者の特徴か。…非常に鋭い侵略戦争批判が随所に。」…とメモにあるが、どこで購入したのかも思い出せない。何かのキッカケで、レイバーネットの映画評を読み始めたためか。『週刊金曜日』でお名前を覚えたのかも。

『●『スクリーンの日本人 ~日本映画の社会学~』読了(1/3)』

『●『スクリーンの日本人 ~日本映画の社会学~』読了(2/3)』

『●『スクリーンの日本人 ~日本映画の社会学~』読了(3/3)』

『●木下昌明さんの新刊『映画は自転車にのって』』

『●木下昌明さん、『死刑弁護人』映画評』

『●「浪江町で300頭の牛を一人で飼っている

牧場主の吉沢正巳さん」国会前スピーチ』

『●映画『放射線を浴びた『X年後』』:

「こんな巨大な事件が、…日本人としての資質が問われる」』

『●子供にもSLAPPする国: 三上智恵監督・

映画『標的の村 ~国に訴えられた沖縄・高江の住民たち~』』

『●終わらない原発人災の影響:

「震災さえ」ではなく 「原発さえなければ…」』

『●木下昌明さん、壊憲された「「憲法」に呪縛されて

原発国家を推進する安倍自民党の奴隷となる日」』

『●東電原発人災から『X年後』でも同じことが…

「死は個人の不摂生のせい」に、そして、「上から口封じ」』

『●「赤紙」の来る時代…

綿井健陽さんの「“平和”のありがたさをしみじみとかみしめたくなる映画」』

『●「それは風評でなくて現実だ」: 東電核発電人災の

「大地を受け継い」だ人々の葛藤、引き裂かれた心』

『●「死刑という刑罰」: 飯塚事件では「冤罪被害者」を死刑…

「冤罪被害者」の命を、最早、償いようもない』

『●ガジュマル:瀬長亀次郎さん「不屈」の精神…

「忖度政治を危ぶむ全国の多くの人々の心に響くに違いない」』

『●「自由新聞(フライエ プレッセ)!」と「下足番」新聞:

主犯の「A」(A夫妻)が抜けている』

『●武藤類子さん《沖縄で闘っている人の言葉…「国を相手に

ケンカしたって勝てない。でも、おれはやるんだ」》』

「レイバーネットのコラム【●木下昌明の映画の部屋 250回/

原発事故に翻弄された14人~土井敏邦監督『福島は語る』】

…。《映画は、生活を根こそぎ奪われ、人生を翻弄された

14人の被災者に焦点を当てている。…暮しの中から被災後の困難を

浮かび上がらせているのが特徴だ》」

『●自衛隊配備・ミサイル基地建設…『沖縄スパイ戦史』「自衛隊

…昔と同じく住民を顧みない軍隊の本質」暴露』

「レイバーネット…のコラム【<木下昌明の映画の部屋 243回> 三上智恵・

大矢英代監督『沖縄スパイ戦史』/住民500人を死に追いやった犯罪】」

『●「事実無根のデマ」…「もしこれが立件されれば、

長谷川氏逮捕や花角新知事辞任の事態もありうるだろう」』

『●木下昌明さん《あの黒く目隠しされた羊…

実は何も知らないで日々を送っているわたしたちのことではないのか?》』

『●『i -新聞記者ドキュメント-』…《「i」…一人ががんばれば

みんなもがんばる――映画はそのことを教えてくれる》(木下昌明さん)』

『●ウチの首相は《対策の不備…科学的根拠の欠如…的外れ》など批判の山

…文化・民度・首相のレベルに彼我の差を感じずには要られない』

『●木下昌明さん《ケン・ローチの『家族を想うとき』はすごい。

しかし、働くものにとってはやりきれなさが残るかもしれない》』

『●《省エネの進展と再生可能エネルギーの増加で原発が稼働しなくても

電力不足は生じず、温暖化対策も両立できる》…トドメは刺されている』

『●《映画批評や社会活動をしてきた》木下昌明さん…《あるところで

「映画アクティビスト」と紹介…本人はとても気に入っていました》』

=====================================================

【http://www.labornetjp.org/news/2020/hon184】

〔週刊 本の発見〕木下昌明の本『ペンとカメラ』『〈いのち〉を食う』

週刊 本の発見 毎木曜掲載・第184回(2020/12/17)

70の坂を駆け登っていった―木下昌明の本から

『ペンとカメラ-時代と生きる』(2017年)『〈いのち〉を食う-3・11後の映画と現実』(2014年)〔いずれも1800円、績文堂出版刊〕評者:志真秀弘

木下昌明さんが12月6日に亡くなった。享年82歳。追悼の想いを込めてあらためて彼の著書を紹介したい。著書を順にあげると『映画批評の冒険』(1984年、創樹社)、『スクリーンの日本人―日本映画の社会学』(1997年、影書房)、『映画と記憶―その虚偽と真実』(2002年、影書房)、『映画がたたかうとき-壊れゆく〈現代〉を見すえて』(2004年、影書房)、『映画は自転車にのって』(2010年、績文堂)となり、続いて表題にあげた2冊が加わる。

どれから読むかを問われるなら、タイトルにあげた2冊から、つまりおしまいから出発へと遡るように読んでほしいと応えたい。

『〈いのち〉を食う』のまえがきにこう書かれている。「3・11後、世界は大きく様変わりした」、人間も地球の生態系のひとつとして捉えなければこの危機に対処できない、そこで状況に介入し、文学・映画・テレビ・思想などジャンルを問わず追求する、と。枠を取っ払って縦横に批評する考えだ。その通りに、本文では『100000年後の安全』『イエロー・ケーキ』『ザ・テイク』などと並んでテレビドキュメンタリー『ETV特集・放射能汚染地図』も取り上げられている。3・11後世界は変わり、資本主義は人の命を食い物にしなければ生き延びられないことを、この本で木下は繰り返し主張する。このときすでに「新自由主義」の本性を、彼は捉えていた。変化を敏感にとらえる彼の柔軟な思考は、この本からも読み取ることができる。加えてこのときから行動力に拍車がかかった。

3・11以降、毎週金曜日、彼は国会前集会に出かけ、カメラを回し、記事と動画を〈レイバーネット〉に投稿した。「報道陣に邪魔者扱いされても飄々と家庭用カメラを構える姿を、私は何度か見た」と土屋トカチが書いている(『週刊金曜日』)。

カメラを握ったのは、しかしこのときが最初ではない。長時間労働で疲れ果てた娘に危機感を覚え、労働時間を記録するため「深夜から明け方まで寝ぼけ眼で」写した『娘の時間』(2003年)が初めての作品で、それは年に1度のレイバーフェスタ〈3分ビデオ〉に応募され、柱時計のシーンに切迫感と愛情が滲んで好評だった。それから『続・娘の時間』(04年)『息子の場合』(05年)と毎年応募したが、これらの作は国会前集会の映像記録と共に『〈いのち〉を食う』の付録DVD「木下昌明3分ビデオ選集」に収録されている。

『ペンとカメラ』冒頭の「インターネットの活動に参加して」にはこうした闊達な行動に、彼の考えるネットの可能性が重ねて語られ興味深い。その上で彼は映画の人であり、映画を通して考えていた。ここにあげた2冊の本もそれを示す。とりわけ今世紀に入ると、誰がみても木下の映画批評は抜きん出ていた。

(*国会前の木下さん(2012年))

2012年晩秋、彼にがんが見つかる。医師との面談をビデオに収め、関連書を読み、彼はがん医療のあり方と自分の行く末を模索し、批評も医療のあり方にまで及んだ。「余命1年」を幾度も宣告された。が、生き延びて映画『がんを育てた男』(松原明・佐々木有美、2016年)の主人公に彼はなる。そんな木下を鎌田慧は「転んでもただでは起きない、ドキュメンタリー精神だ」(『東京新聞』)と評した。『ペンとカメラ』で『標的の島―風かたか』(三上智恵)の批評が印象的だ。高江のたたかいで山城博治・平和運動センター議長(彼もガン患者)は機動隊員が襲いかかって女性の首にロープが絡まった瞬間、「敗北宣言」をして号泣する。木下はそこに「敗れても敗れてもたたかう非暴力精神のなんたるかをみた」。そして木下の非暴力思想も、花田清輝、柾木恭介をはじめとする芸術運動由来で、筋金入りだった。

3・11以後ペンに加え、カメラも手にして、敵に厳しく、仲間である虐げられたものにはどこまでも愛情溢れる批評世界を作っていく。がんを抱えたことで世界と社会にとどまらず、人間の生き死ににまで木下の視線は届くことになる。そして彼の立脚点は、どこまでも今どうするかにあった。

木下は、労働者文学賞の選考委員として、毎年多数の応募作品を読み、懇切な批評をし、選考をしていた。シアターΧ(カイ/東京・両国)の花田清輝に因むイベント企画にも上田美佐子、小沢信男、西田敬一氏等と協働して当たっていた。それにとどまらず、議論白熱の共同作業が木下は大好きだった。彼の後期3冊の編集時の目を三角にしてのやりとりが、今脳裏に蘇る。

振り返ると、著書7冊のうち3冊は彼70代の作。60年安保闘争の頃ビン工場の検査工だった若者が日本文学学校の門を叩いた。そして幾星霜、かれ木下昌明の創造力は年を経てなお高まり、70の急坂をものともせず、がんを道連れに駆け登り、味わいある映像と文章とを遺して、消えていった。この生涯、あまりにもかっこ良すぎるではないか。

↓本の入手は 績文堂出版 12.26レイバーフェスタ会場でも販売します。

*「週刊 本の発見」は毎週木曜日に掲載します。筆者は、大西赤人・志真秀弘・菊池恵介・佐々木有美・根岸恵子・志水博子、ほかです。

=====================================================

(2020年12月15日[火])

(2020年12月15日[火])

レイバーネットの二つの記事【「映画アクティビスト」木下昌明さん、旅立つ〜家族・友人に見守られて】(http://www.labornetjp.org/news/2020/1212kinosita)と、

【木下昌明さんを追悼する〜とても柔軟な優しい感性】(http://www.labornetjp.org/news/2020/1214kinosita)。

《娘の説子さんは「病状の経緯」を 詳しく語りました。それはたんなる病状報告ではなく、そのとき木下さんが何を 考え語っていたか、どんな思いだったか。(松原明)》。

《木下昌明さんを追悼する(山口正紀・土屋トカチ・高橋省二・内藤洋子・林田英明・しまひでひろ)…木下さんが12月6日に亡くなってから、レイバーネットのメーリングリストをはじめ、たくさんの追悼の言葉が寄せられています。その一部を紹介します。(編集部)》。

木下昌明さんが12月6日にお亡くなりになったそうです。レイバーネットの映画評『木下昌明の映画の部屋』をとても楽しみにしていました。ご冥福をお祈りします。

『●『スクリーンの日本人 ~日本映画の社会学~』読了(1/3)』

『●『スクリーンの日本人 ~日本映画の社会学~』読了(2/3)』

『●『スクリーンの日本人 ~日本映画の社会学~』読了(3/3)』

『●木下昌明さんの新刊『映画は自転車にのって』』

『●木下昌明さん、『死刑弁護人』映画評』

『●「浪江町で300頭の牛を一人で飼っている

牧場主の吉沢正巳さん」国会前スピーチ』

『●映画『放射線を浴びた『X年後』』:

「こんな巨大な事件が、…日本人としての資質が問われる」』

『●子供にもSLAPPする国: 三上智恵監督・

映画『標的の村 ~国に訴えられた沖縄・高江の住民たち~』』

『●終わらない原発人災の影響:

「震災さえ」ではなく 「原発さえなければ…」』

『●木下昌明さん、壊憲された「「憲法」に呪縛されて

原発国家を推進する安倍自民党の奴隷となる日」』

『●東電原発人災から『X年後』でも同じことが…

「死は個人の不摂生のせい」に、そして、「上から口封じ」』

『●「赤紙」の来る時代…

綿井健陽さんの「“平和”のありがたさをしみじみとかみしめたくなる映画」』

『●「それは風評でなくて現実だ」: 東電核発電人災の

「大地を受け継い」だ人々の葛藤、引き裂かれた心』

『●「死刑という刑罰」: 飯塚事件では「冤罪被害者」を死刑…

「冤罪被害者」の命を、最早、償いようもない』

『●ガジュマル:瀬長亀次郎さん「不屈」の精神…

「忖度政治を危ぶむ全国の多くの人々の心に響くに違いない」』

『●「自由新聞(フライエ プレッセ)!」と「下足番」新聞:

主犯の「A」(A夫妻)が抜けている』

『●武藤類子さん《沖縄で闘っている人の言葉…「国を相手に

ケンカしたって勝てない。でも、おれはやるんだ」》』

「レイバーネットのコラム【●木下昌明の映画の部屋 250回/

原発事故に翻弄された14人~土井敏邦監督『福島は語る』】

…。《映画は、生活を根こそぎ奪われ、人生を翻弄された

14人の被災者に焦点を当てている。…暮しの中から被災後の困難を

浮かび上がらせているのが特徴だ》」

『●自衛隊配備・ミサイル基地建設…『沖縄スパイ戦史』「自衛隊

…昔と同じく住民を顧みない軍隊の本質」暴露』

「レイバーネット…のコラム【<木下昌明の映画の部屋 243回> 三上智恵・

大矢英代監督『沖縄スパイ戦史』/住民500人を死に追いやった犯罪】」

『●「事実無根のデマ」…「もしこれが立件されれば、

長谷川氏逮捕や花角新知事辞任の事態もありうるだろう」』

『●木下昌明さん《あの黒く目隠しされた羊…

実は何も知らないで日々を送っているわたしたちのことではないのか?》』

『●『i -新聞記者ドキュメント-』…《「i」…一人ががんばれば

みんなもがんばる――映画はそのことを教えてくれる》(木下昌明さん)』

『●ウチの首相は《対策の不備…科学的根拠の欠如…的外れ》など批判の山

…文化・民度・首相のレベルに彼我の差を感じずには要られない』

『●木下昌明さん《ケン・ローチの『家族を想うとき』はすごい。

しかし、働くものにとってはやりきれなさが残るかもしれない》』

『●《省エネの進展と再生可能エネルギーの増加で原発が稼働しなくても

電力不足は生じず、温暖化対策も両立できる》…トドメは刺されている』

レイバーネットの【太田昌国のコラム : 免田さんの死を受けて、「死刑」の状況について】(http://www.labornetjp.org/news/2020/1210ota)によると、《このレイバーネットのウェブ上に「木下昌明の映画の部屋」というコラム欄で映画評を書き綴ってこられた木下昌明さん(写真右)が亡くなられた。私は、単行本にまとめられた幾冊もの木下さんの映画評をずっと読んできていた。2017年の第7回死刑映画週間にはゲストとして来ていただいた。ヴァンサン・ペレーズ監督『ヒトラーへの285枚の葉書』(2016年)上映後、30分間ほどのお話しをしてもらった。ナチス支配下、息子の戦死を契機に父親がひとりで始めた反ナチスの活動から――妻は当初それに反対していたが、やがてふたりは協働するようになる――「一人でも行動する」ことの意味を取り出すお話だった。折から政府・自民党が企図していた共謀罪制定の動きを背景に置くと、遠い国の、過去の話に終わるものではないことが実感された。またお招きしようという思いは叶わなくなった》。

=====================================================

【http://www.labornetjp.org/news/2020/1212kinosita】

「映画アクティビスト」木下昌明さん、旅立つ

「映画アクティビスト」木下昌明さん、旅立つ

木下昌明さんの葬儀は「若松地域センター」(東京・新宿区)で滞りなく終了 し、木下さんは家族8人(息子・娘夫婦と孫4人)と友人たちに見守られて、旅立ちました。

12月10日は午後6時から7時までの間に「面会式」(通夜)が行われました。木下さんの顔はとてもつやつやできれいで、生きているようでした。一番好きだった「とん久」のトンカツが脇に置かれていました。また木下さんを描いた「がんを育てた男」や木下さん制作の「娘の時間」など「3分ビデオ集」が脇の大スクリーンに音無しで流されました。この日は、昔の仲間や今のレイバーネットの仲間など、約20人が 参列しました。会場には木下さんの著作や38歳で亡くなった妻・教子さんの若々しい写真が飾られていました。

6時半すぎから、喪主の挨拶がありました。娘の説子さんは「病状の経緯」を 詳しく語りました。それはたんなる病状報告ではなく、そのとき木下さんが何を 考え語っていたか、どんな思いだったか。一緒に映画を観たときの話。「父はすべての体のエネルギーを使いつくし、父らしく亡くなりました」と語りました。父親の生き方・死に方が具体的に迫ってくる感動的な18分の報告でした。そのあと最後に3分ビデオ「三分間の履歴書」を音をきちんと出して上映しました。レイバーフェスタ2006に上映した作品で、木下さんが自らの半生を描いたものです。参列者を映像を食い入るようにみながら、追悼しました。

翌11日10時からは「告別式」が行われました。家族葬でしたが、友人がやはり20人ほど参列しました。式は「浄土真宗本願寺派」の仏式で、僧侶がお経を読みました。戒名はありませんでした。焼香、棺への花入れと進みいよいよ出棺です。

最後に喪主の木下和民さんが原稿を手に挨拶に立ちました。まず家族一人ひとりに、これまで支えてくれたことへのお礼を「こんなことがあったね」と具体的に述べました。原稿を読み進めるうちに、和民さんは感極まって嗚咽してしまいました。そして最後に父に語りかけました。「父へ。母をなくし一人で育ててくれた2人の子どもは、こんなに優しい家族と共に幸せな人生を歩んでいます。どうか安心して母のもとへ旅立ってください。今まで本当にありがとうございました」。

子どもたちは、仕事をしながら一人で二人の子育てをし、映画批評や社会活動をしてきた父親・木下昌明さんの生き方をしっかり受けとめていました。参列者はシニアばかりでしたが、木下ファミリー8人は若く未来を感じました。とてもさわやかな「見送り」になりました。参列者から声が聞かれました。「木下さんの生き方・死に方は素晴らしい。私もああなりたい」と。(松原明)

〔追記〕木下さんは「映画批評家」と呼ばれることが多いですが、自らビデオカメラで映像も撮っていました。あるところで「映画アクティビスト」と紹介されたことがあって、本人はとても気に入っていました。そこでこの記事では「映画アクティビスト」と表記しました。

(2012年10月29日南会津町で、当時74歳。撮影=shinya)

〔参考リンク〕

・12.6訃報記事

・木下昌明さん追悼(6人紹介)

・9.5「あるくラジオ」で語る

・「木下昌明の映画の部屋」最終回

・映画『がんを育てた男』HP

=====================================================

=====================================================

【http://www.labornetjp.org/news/2020/1214kinosita】

木下昌明さんを追悼する(山口正紀・土屋トカチ・高橋省二・内藤洋子・林田英明・しまひでひろ)

<木下昌明さんを追悼する>

木下さんが12月6日に亡くなってから、レイバーネットのメーリングリストをはじめ、たくさんの追悼の言葉が寄せられています。その一部を紹介します。(編集部)

●とても柔軟な優しい感性

山口正紀

木下昌明さんの訃報を受け取ってから、ショックのあまり頭がボーっとしていました。松原明さんから「木下さんが体調を崩して入院された」とはうかがっていましたが、これほど急に逝かれるとは、そんなに悪かったとは。昨夜はお通夜のようなつもりで、ちょうど3カ月前に放送された「あるくラジオ」で木下さんの声を繰り返し聞いていました。パソコンから流れる声もお話しぶりも、ほんとうに元気そのもので、とてもわずか3カ月後に急逝される方のお話とは思えません。

木下さんと初めてじっくり話させていただいたのは10年前の2010年7月、レイバーネットTVの第1回放送の時でした。木下さんが映画評「今月の1本」を、私が「ピリ辛コラム」を担当しました。終わった後、四谷の小さな中華料理屋さんで打ち上げになったのですが、メンバーの中では「高齢」に属する木下さんと私が隣合わせに座り、映画のことから運動のことまで、あれこれと話したことを覚えています。木下さんのことは、以前から『思想運動』紙上やHOWSの集まりなどで、映画について書かれたものを読んだり、お話をうかがったりしていたのですが、身近にお話させていただいたのはその時が初めてでした。

それ以後、レイバーネットTVの放送のたびにお会いし、何度もいろんな話を聞かせてもらいました。それまでの予備知識では、木下さんはかつて『新日本文学』の編集部にいて、大西巨人、武井昭夫、花田清輝さんら錚々たる戦後文学の巨人たち(いずれも私が敬愛する方々です)と一緒に仕事をされていた「すごい人」であり、私にとってはある意味で1960年代の「オールド左翼」でした。ところが、実際に会って話してみると、実に気さくな方で、聞き知っていた経歴のような「すごい人」ぶりをまったく感じさせない「少し歳の離れたアニキ」(11歳上です)のような印象を受けたものです。「天皇制批判」の話題などでは、年下の私の話でもていねいに耳を傾けてくださり、「そうか、そういうことか」と相槌を打ってくださいました。敬愛する大西巨人さんが亡くなられた時、追悼文を『思想運動』に書かせてもらったのですが、それを読まれた木下さんが「山口さんの記事、良かったよ。大西さんの作品(神聖喜劇)を自分の体験と重ねて書いていて、共感が持てた」とほめて下さったことを今もうれしく覚えています。

最初に抱いた「オールド左翼」はまったく私の予断で、「教条主義」のかけらもない、むしろ「私の方が左翼主義かもしれない」と反省させられるような方でした。特に惹かれたのは、とても柔軟な優しい感性です。それは何よりも映画の見方によく表れていて、一貫して、弱い立場に置かれた人、労働者や女性、過酷な運命に抗う人に寄り添うようにして映画を語っておられました。私も若いころから映画好きな方で、新聞の映画評もよく読みますが、木下さんのような視点で書かれた映画評は初めでした。木下さんは7冊の映画評論集を出されています。そのどれも夢中で読み進み、読み終えたシリからその映画を観たくなるような楽しい批評でした。その一方で、労働者の階級的な見方が自然と体に染みついた人です。

(*自宅で「あるくラジオ」収録中)

木下さんは「あるくラジオ」で、「コロナ対策」をめぐる「生命か経済か」という議論について、「命を食うのが経済」とし、「生命か経済か」という議論は成り立たないと断言されました。定時制高校に通いながら少年工として働き闘った経験が、そんな透徹した見方を形作ったのだと思います。木下さんはやはり「あるくラジオ」の中で、ドキュメンタリー映画について、「一緒に闘わなければ映画は出来ない」とおっしゃっていました。その視点は、たとえばケン・ローチの劇映画に対する高い評価にも共通していた、と思います。

「がん」についても、木下さんは、私にとって得難い「先輩」でした。ビデオプレスの『がんを育てた男』は、多くのがん患者に勇気を与えた(と信じる)傑作です。「がん」に正面から向き合い、まるで「おでき」か何かのように自分の体の中で「育つがん」を見守り、それについてひょうひょうと語る木下さん様子は、がんの深刻さを、「がんも人が生きるということの一つなんだよね」と相対化する視点を示してくださったと思います。2年3か月前、私も「肺がん患者」になり、しかも「手術も放射線治療もできないステージⅣ」と宣告された時、パニックにもならず、「そうか、そういうこともあるんだろうな」と受け止めることができたのは、どこかで映画の中の木下さんの影響を受けていたのだと思います。

木下さんと最後にお会いし、お話したのはちょうど1年前のレイバーフェスタでした。『がんを育てた男・その後』が上映され、その映画に私も登場していたことから、木下さんと私がステージに上がり、2人で「がん談義」をするはめになりました。たくさんの人の前で自分のがんの話をするとは思ってもいないことでしたが、木下さんの「がんとの付き合い方」を学んで、私もがんを相対化する視点を少しずつ身につけることができたのだと思っています。ただその後、木下さんとお会いすることは出来ないままになってしまったのが、ほんとうに心残りです。

今年1月末、私は重度のインフルエンザと肺腺がんに起因する多発性脳梗塞を起こして救急車で運ばれ、リハビリも含めて2か月近い入院生活を余儀なくされました。幸運なことに後遺症はほとんどなく、抗がん剤の副作用以外、日常生活に支障はありませんが、退院後はコロナ禍に自由を奪われてしまいました。医師から「末期肺がんと高齢(!)の超ハイリスク」として外出を厳しく制限されています。会食はもちろん、会合、集会、講演会なども出かけたい気持ちを抑えるのに苦労する毎日です。そんなこともあり、「木下さんが来られるようだ」と聞いたレイバーネットTVの観覧に出かけることもできず、この1年を過ごしてきました。

実際、私以上に深刻な病状を抱えておられた木下さんが、コロナの脅威の中、可能な限り外出を心がけておられたのは、ほんとうに驚異的なことです。1年前のレイバーフェスタの時、木下さんから「山口さん、記事を書いてるかい? つらい時もあると思うけど、体調のいい時には、とにかく書きたい記事を書いた方が良いよ」とアドバイスされました。「歳の離れたアニキ」の言葉が胸にしみました。ご自身、最後まで「書きたいことを書く」人生を送られた木下さんです。ほんとうに、ありがとうございました。

●「映画の見方・作り方、そして生き方」を学ぶ

土屋トカチ

木下昌明さん、本当にお世話になりました。先日12/1放送の「あるくラジオ」でも話しましたがあなたにお会いし、最初の作品「窓越しに出会った」を激賞していただいたことが私を映画制作の世界へ導いてくれました。聴いてくれてたかしら。映画の見方・作り方、そして生き方を学ばせていただきました。

映像を始めた頃から、父を早く亡くした私には親父のように慕っていた方が二人います。国労の佐久間忠夫さん。そして、木下昌明さんです。お二人ともあの世に行ってしまった。でも、心の中ではこれからも共に…。たぶん、あの世でも自転車をこいで映画を観にいくのかなー。ありがとうございました。

●生きざまを曝け出した創造と批評

高橋省二

木下昌明さんの訃報に接し、家族ともども驚き悲しんでいます。家族葬ということゆえ、自宅にて冥福を祈りながら連れ合いとともに木下さんの波瀾万丈の82年の生涯を偲んでいます。(連れ合いも肺がんを患い手術した経験があるだけに)話題は、もっぱらガンになられて以降の彼の活躍と生き方について、彼から多くのことを教えられたことでした。

1つは、「3分間ビデオ制作」を、(だれもが自らの視点で身の回りの生活や労働、活動を記録する)「労働者通信」運動だと高く評価し、自らも毎年、家族や自分の姿を描いた秀作を発表され、その延長線にあの名作『がんを育てる男』が生まれたことでした。

2つめは、運動の現場にビデオを片手に足を運び、どこにでも自転車で走って映画を観て歩く【永遠の映画少年】であるとともに、独学の研究心と知性、根っからの労働者魂とインターナリズムの精神を兼ね備えた稀有な【映画評論家】だったといえます。

3つめは、運動的視点からの助言、提言は、上から目線ではなく常に友情に溢れたものでした。私が『思想運動』紙にルポ「人を喰った魚~築地市場移転騒動の巻~」を連載した際に、真っ先に電話を頂き、「読ませてもらったよ。暮れのレイバーフェスタに講談にして語ってみたら面白いんじゃない」と勧めて頂き、2ヵ月後に講談にして発表することになりました。このことが、この秋に制作したDⅤD「講談で核を語る」にも収録したのビキニ被曝、福島原発事故の創作講談2作につながることになりました。

4つめは、どうせ1度きりの人生なんだから、財もなければ名誉もないプロレタリアートは、自分の生きざますべて曝け出して創造と批評をしなければ、敵に一矢も報いることが出来ないことを、身をもって実践し、われわれ後輩に教えてくれたことです。ペンと口とカメラさえあれば、なんでも言える、なんでも表現できることを身をもって教えてくれたと、いえます。全身ガンに侵されながらも、最後までペンを放さず、全てのエネルギーを使い果たして永遠の眠りに逝かれた木下さんのご冥福を祈るとともに、長年の友情に感謝の気持ちでいっぱいです。

●生きることは誰かと関心を分かち合うこと

内藤洋子

『月刊東京』(2020年12月号)に掲載された木下さんの最後の「連載・映画から見えてくる世界」が、レイバーネットの「木下昌明の映画の部屋(270回・最終回)」に転載されています。読ませていただきました。絶筆になることを木下さんは意識しておられたのか、いつも以上に、文章に込められた熱いものを感じ、胸打たれました。私は木下さんの死に、誤解を恐れずに言えば、清々しさを感じています。彼のように生を全うするのは並大抵にできることではありませんが、にもかかわらず、がんとの厄介な闘いを抱えつつも、権力と闘うことを何ら特別なこととせず、ごく自然にふるまっていた様子に、私は内心驚嘆していました。

3.11以後、程なく始まった毎週金曜の反原発集会には欠かさず、カメラを持って参加していたと聞いています。雨風の激しい日も出かけて行ったようですが、ぼくが行かないと心配されるから、と笑顔で話していましたね。その後、金曜の夜の集会は、シールズたち若者が活躍した安保法制反対の運動とも合わさって、安倍政治への抗議行動が大きな世論ともなりました。木下さんは、「政治的にはひどい状況が続いたが、わたしは青春に目覚めたような楽しい日々をすごした」と書いています。その言葉どおり、あの頃は本当に浮き浮きして楽しそうでした。おそらく68年頃の大学闘争以来、久しくなかった、若者たちが表舞台に立った反体制運動が頼もしく、その手法の新しさにも大きな期待を寄せ、惜しみなく応援をされていたと思います。

遺稿の最後に、アニメ映画の中での、「生きるってことはどういうこと?」との問いに、「生きていることは誰かと関心を分かち合うことなの」との答えを引用し、木下さんは、「わたしは共感しつつ納得した」と結んでいます。これは彼の得た静かな確信でもあったでしょう。木下さんは、映像と執筆を通して自分の思いを理解し共有できる仲間を一人でも多く見つけ、運動を広げていくことを志し、命の続く限りそれをやり遂げて旅立っていかれたのだと思います。そこに清々しさを感じます。

さらに一つ付言すれば、そのために好奇心を最後まで絶やさず、映像文化の新しい可能性を考えていたことが、ユーチューブでの様々な動画についての言及からうかがえます。政治批評や社会批評が、単に正論で論陣を張るこれまでのジャーナリズムの手法だけでは、もう十分に人々の心に届かず、関心も高まらず広がらない現実がある。トランプ政治が見せつけたように、自分に不都合な真実はフェイクだといって憚らない、あるいは日本のように、嘘、ごまかし、はぐらかしが常態化している政治権力のふるまいに、有効に対抗するにはどうすればいいかを考え、映像や動画による発信の新たな手法を探ることも必要だと考えていたのでは、と想像します。

残された宿題は、いま生きている者に託されたのだと思います。木下さんの映画批評の底流にいつもあった人間への深い愛情と信頼とに、少しでも応える未来となるよう願わずにはいられません。

●自転車が似合うプロレタリアート

林田英明

木下昌明さんの訃報を受けて、ぼうぜんとしたまま日が過ぎていました。親交のあった皆さんの声を読むにしたがい、木下さんの残されたものの大きさを改めて感じています。貴著7冊は全て書棚にあり、ひと味違う内容に引きつけられながら読みました。ここ1年、送られてくる『月刊東京』に付された添え書きが極めて短かったり、なかったりするので、あまり体調が優れないのではと心配していました。最後となった2020年11月号には「最近は体も弱ってきて」とあり、新作を見に行かれる状態ではなかったのでしょう。『サンデー毎日』に不定期に連載されていた映画評の最後は、ウルグアイ元大統領の人生を描いた『ムヒカ』(20年4月12日号)。同作に限らず、人はどう生きたらいいのかを体現される木下さんならではの選択にいつも感服していました。

東京に行く機会に何度かお会いし、ご自宅から近い新宿で天ぷらを食べたこともありましたが、確かに自転車が似合うプロレタリアートでした。割り勘だった記憶があります。毎日新聞の夕刊と北九州版のコラムに計3回、新刊の紹介などで木下さんを「闘う映画時評」として取り上げたことも思い出されます。貴著などだけでなくさまざまな点で受け取るもののほうが多く、なかなかお返しできなかったのが申し訳ない限りです。けれど、レイバーネットに寄せた記事を今年3月に読んでくださり、「『アリ地獄天国』の記事と写真とてもよかったです」とほめていただいたのが励みになりました。

ロングラン上映している『スパイの妻』を「映画の部屋269回」で推されていたので私も見ました。その感想等を伝えたかったのに残念でなりません。文中「總子(ふさこ)」とあるのは「聡子」の間違いのようです(読みも「さとこ」だったか)が、働いて飯を食う生活者の視点から柔らかな文章でこの国の根本の間違いを問いただす木下さんの映画評がもう読めないのが悔しくてなりません。安らかにお眠りください。

●芸術運動一筋の人だった

しまひでひろ

〈あるくラジオ〉のしまひでひろです。木下昌明さんは、9月5日「時代に挑み時代と生きるー映画批評家・木下昌明さんに聞く」に出演し、現在をどう生きるかを映画状況と重ねて語ってくれました。訃報に接し、この番組を作ることができてよかったと、しみじみ思います。

木下昌明さんとは、1970年でしたか、22の歳に出会いました。かれは30になるかならないかでした。当時東中野にあった新日本文学の近くの喫茶店に、長身、5分がりのスキッとしたかれが、椅子を跨いで現れました。まるで当時流行りのヤクザ映画の俳優のようでした。思えばそれから50年を超える付き合いになります。

績文堂でかれの後期3冊(『映画は自転車にのって』『いのちを食う-3・11後の映画と現実』『ペンとカメラー時代と生きる』)に関わり、口論を繰り返しながら編集したのもなつかしい思い出です。筆者と編集者、というよりも仲間だったということでしょう。兄貴分だったのに偉そうな口を聞いたことは一度もありません。

早くに夫人をなくし、かれは一人で、のこされた二人の幼子を育てました。同時に生きることは書くことと思い定めた。芸術運動一筋の人だったと改めて思います。スジの悪いわたしも諸事努力する以外にありません。かれは口癖のように「これからどうやって生きたらいいのかねぇ」とわたしに語りかけていました。その言葉を、これからは、わたしが呟いていくのか、寂しいです。

〔参考ページ〕

・遺稿「木下昌明の映画の部屋」(最終回)

・「あるくラジオ」(木下昌明さんの回)

・ドキュメンタリー映画『がんを育てた男』

=====================================================

[※ 『国民のしつけ方』(斎藤貴男著、インターナショナル新書010)…《それは調査報道…「番犬(ウォッチ・ドッグ)」としての役割》↑]

日刊ゲンダイの書評【本の森/「記者と国家」西山太吉著】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/book/261476)。

日刊ゲンダイのコラム【斎藤貴男 二極化・格差社会の真相/「差別」を「愛国心」と取り違えたとき人間の本質が変わる】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/261600)。

《機能不全に陥っている日本のジャーナリズムに対する深い憂慮の念に満ちたこの「遺言」を、現役ジャーナリストがどう受け止めるかが問われている》。

《誰も彼もが口を開けば韓国人への悪罵を吐いている。テレビには女性旅行者への暴行を勧める老“教授”や、同席した韓国人女性を「おまえ」呼ばわりし、「黙っとけ、この野郎」と怒鳴りつける前県知事まで登場。それでも平然と番組を進行させた司会者、批判を黙殺する放送局……》。

『●『ペンタゴン・ペーパーズ』: 「報道の自由を

守るには報道しかない」、でも、沖縄密約と西山太吉記者…』

『●政権広報「アベ様のNHK」への切っ掛け…アベ様や

中川昭一氏に「勘ぐれ、お前」と忖度を強要されて…』

《綿井健陽さん…「報道やジャーナリズムに携わる者が、

「言論・報道の自由」という言葉を抵抗手段として公に訴える場合は、

それは対国家、対公権力に向けて使うべきだと私は考えている。

たとえばNHKの「ETV番組改編問題」のときの

安倍晋三や故・中川昭一ら国会議員(当時)の対応、古くは毎日新聞

西山太吉記者(当時)の沖縄返還密約記事での逮捕・有罪、

最近では映画『靖国』上映中止問題のときに国会議員らが試写要求と

文化庁に口出しや取材対象者に接触する行為など、これらは

「言論・報道の自由」の問題として、それこそ良い意味での

〝メディア・スクラム〟でもって対応すべき出来事だった》

「政治判断の一例として思い出されるのは、西山太吉さんの「沖縄密約事件」。森友、加計、決裁文書改竄、イラク・南ザイール自衛隊PKO日報隠蔽問題…問題山積なアベ様。司法は機能するだろうか? 《報道の自由を巡って政府相手のせめぎ合い、今の日本にあるだろうか》? 《報道の自由を守るには報道しかない》」。

最「低」裁を頂点とした司法の機能不全。そして、《機能不全に陥っている日本のジャーナリズムに対する深い憂慮の念に満ちた》、西山太吉さんの《この「遺言」を、現役ジャーナリストがどう受け止めるかが問われている》。

《安倍政権がやりたいのはただひとつ「差別」ではないのか》? それに便乗するマスコミやテレビは韓国「差別」・ヘイトに夢中、つぎは、下らない内閣改造・自民党役員人事でバカ騒ぎ、でも、過去の犯罪(アベ様からして滅茶苦茶)や“お友だち=極右”についてはほとんど触れない。しかも、千葉県を中心とした甚大な台風被害では、またしても、〝赤坂自民亭〟的失敗を繰り返す。

斎藤貴男さんのコラムの〆の言葉…《百も承知で屋上屋を重ねたのは、本気で怒り狂っている人間がここにもいるのだと、少しでも広く知らしめたい、警鐘を乱打したいがゆえである》。

『●青木理さん《ちょっと冷静になって、

ちょっと中長期的に考えたら、日韓共に得なことがひとつもない》』

『●《テレビマンも新聞記者も…あなた方が近年、

国民を政権の意向通りに操ることしかしていないことの罪深さを…》』

『●《「なぜこんな世の中になってしまったのか」とあって、

その文字に重なるようにして「今だけ 自分だけ 金だけ」》』

『●《安倍政権がやりたいのはただひとつ「差別」ではないのか》

…《政府が仕掛けた日韓問題は日本の文化に影響》…』

『●《『新聞記者』原作者の視点で報道現場を描く

森達也監督作『i -新聞記者ドキュメント-』》が11月に公開』

『●《人材の宝庫》…《安倍政権史上、過去最高の

“お友だち=極右”内閣…背筋が凍るような極右議員が勢揃い》(リテラ)』

『●《韓国の法相人事にはあれだけ国民挙げて賛否を言うのに、

自国の閣僚人事には論評しないメディアと国民も不思議》』

=====================================================

【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/book/261476】

本の森

「記者と国家」西山太吉著

2019/09/07 06:00

立法・行政・司法の3つの権力に並び、マスメディア、ジャーナリズムは第4の権力といわれてきた。しかし、現況の新聞・テレビの報道ぶりを見ると、他の3つの権力と相対峙するのではなく、核心に迫るのを避けているかのような及び腰の感を免れず、第4の権力という言葉自体が死語と化しつつある。

こうした姿勢に危機感を持つ人も少なからずいる。1972年、沖縄返還を巡る密約取材において、国家公務員法違反容疑で逮捕された元毎日新聞記者の著者も、そのひとりだ。

いわゆる外務省機密漏洩事件(西山事件)は、スキャンダラスな取り上げ方をされたために事の本質が見えなくなってしまったが、沖縄の米軍用地の原状回復費用400万ドルを日本側が負担するという密約は、現在の辺野古問題にも直結している。辺野古への移転が沖縄海兵隊のグアムへの移駐とセットになっており、このワンパッケージ方式は沖縄返還交渉の際にも示された米国のやり方と同じだと著者は言う。しかも、そのグアム移駐にかかる費用のうち、日本側が負担するのは数千億円に達するとされている。これに、78年から今日まですでに7兆円にも及ぶ「思いやり予算」を加えると、トランプ大統領が更なる駐留経費の増額を求めていることの問題も浮かび上がってくる。

ところが、これらの問題を日本のジャーナリズムはほとんど報じない。加えて、かつての著者の盟友で読売グループの総帥の渡辺恒雄が安倍内閣の情報保全諮問会議の座長になり、マスコミの手足を縛る特定秘密保護法にジャーナリズムが自ら手を貸してしまった。

機能不全に陥っている日本のジャーナリズムに対する深い憂慮の念に満ちたこの「遺言」を、現役ジャーナリストがどう受け止めるかが問われている。 <狸>

(岩波書店 1600円+税)

=====================================================

=====================================================

【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/261600】

斎藤貴男 ジャーナリスト

1958年生まれ。早大卒。イギリス・バーミンガム大学で修士号(国際学MA)取得。日本工業新聞、プレジデント、週刊文春の記者などを経てフリーに。「戦争経済大国」(河出書房新社)、「日本が壊れていく」(ちくま新書)、「『明治礼賛』の正体」(岩波ブックレット)など著書多数。

二極化・格差社会の真相

「差別」を「愛国心」と取り違えたとき人間の本質が変わる

2019/09/11 06:00

(官民一体オールジャパン体制で…

(安倍首相と韓国の文在寅大統領)/(C)共同通信社)

誰も彼もが口を開けば韓国人への悪罵を吐いている。テレビには女性旅行者への暴行を勧める老“教授”や、同席した韓国人女性を「おまえ」呼ばわりし、「黙っとけ、この野郎」と怒鳴りつける前県知事まで登場。それでも平然と番組を進行させた司会者、批判を黙殺する放送局……。

もはや当事者らの氏名、局名を挙げることさえおぞましい。一応は謝罪に追い込まれた週刊誌は、翌週号のトップも韓国叩きで埋めた。ジャーナリストの金平茂紀氏によれば、あるワイドショーのデスクは、定例会議で「今はさあ、とにかく韓国をたたこう」と言い放ったとか(毎日新聞7日付夕刊)。

もうやめてくれ。日本人であること自体が卑しく、浅ましく、まがまがしいことのように思い込まされる日々を、いつまで続けろというのか。安倍晋三政権の思惑がどうであろうと、日本はまだ戦争を始めてはいないのだ。

……と書けば、どうせ「反日は出て行け」「おまえなんか日本人じゃない」式の嘲笑が返ってくるのだろう。勝手にするがいい。

目下の状況が異常でないというなら私たちとは一体なんだ。差別の化身か。差別を愛国心だのナショナリズムだのと取り違えたとき、人間は人間たる資格を失う。それを、あろうことか官民一体のオールジャパン体制で展開してのけるとは。

米国の属州であることを与件としつつ、新しい帝国主義を追求してやまない国にあって、命も人生も何もかもを軽んじられている私たちの心の奥底には、呪いのような激情が煮えたぎっているのは確かだ。ならば元凶どもを倒せばよいものを、そこは忖度優先、長い物には巻かれるべしの習い性。とりあえず直接の反撃はされにくそうな相手にぶつけて己の安定を図る、下劣きわまるバカの一つ覚えではあるのだが。

トランプ政権と接近しているらしい北朝鮮は、できれば避けて通りたい。強大になりすぎた中国は怖いしで、近代化を通して白人コンプレックスを差別で埋める対象とした近隣諸国の中でも、やはり韓国が最も手近で都合がよい、というだけの話。

権力にとって、これほど便利で御しやすい低能メディアも、国民も珍しい。すでに一線を越えた感のある事態を、一刻も早く立て直さなければ、本当に危険なのである。

本紙の韓国叩きに対する批判には定評がある。百も承知で屋上屋を重ねたのは、本気で怒り狂っている人間がここにもいるのだと、少しでも広く知らしめたい、警鐘を乱打したいがゆえである。

=====================================================

沖縄タイムスの【社説[愛知芸術祭 企画展中止]脅迫こそ批判すべきだ】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/454271)。

阿部岳記者による、沖縄タイムスのコラム【[大弦小弦]あらがう限り、自由は死なず】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/454268)。

《憲法が保障する表現の自由に不寛容な現在の日本の空気を映し出すことになった》。

《▼名古屋市の河村たかし市長には不快だったようだ。作品の評価は人それぞれ、自由である。しかし、芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」会場から撤去を要求するのは鑑賞や議論の機会を根こそぎ奪う行為で、間違いだった…そして表現の自由は、圧迫にあらがう者がいる限り死なない。何度でも声を上げよう。生きるために。(阿部岳)》。

『●『「反日」とは何か ~中国人活動家は語る~』読了(3/3)』

「彼らや元戦犯が、格言 (p.137) に云う「井戸を掘った」。しかし、

「小泉純一郎や安倍晋三など、…アジア諸国民からの批判に開き直る

一群の政治家…、日本人として空しい。

彼らに、そもそも平和なアジアという井戸を掘る意思があるのかどうか、

疑わしい。むしろ、…彼らは先人の掘った井戸の水を濁らせているのだ、と」」

『●「平和なアジアという井戸を掘る意思があるのかどうか、疑わしい」』

《河村たかし市長は、友好都市である南京市の共産党幹部が

訪問した際に「南京大虐殺は無かったのではないか」と発言した》

「平和なアジアという井戸を掘る意思」など微塵も無し。「平和なアジアという井戸…先人の掘った井戸の水を濁らせている」醜悪な人々。脅迫者・テロリスト、お維なヒトや名古屋市長、最低の官房長官、そして、札幌など参院選ではあれだけアベ様に〝忖度〟して大活躍だったのに、今回は、な~んにもしない警察。市民の表現の自由や言論の自由を踏みにじって止まない愚者たち。

リテラの記事【「あいちトリエンナーレ」“慰安婦像展示”への攻撃・圧力は、表現の自由の侵害であり、作品の本質を歪曲するフェイクだ】(https://lite-ra.com/2019/08/post-4880.html)によると、《河村たかし名古屋市長といえば、慰安婦問題を否定する言動を繰り返すほか「いわゆる南京事件はなかったのではないか」と発言するなど、バリバリの歴史修正主義者だ。松井代表から連絡を受けた河村市長は2日、「表現の不自由展・その後」を視察した後、「平和の少女像」の展示を即刻中止するよう大村秀章・愛知県知事に申し入れると…》

大阪市長を含め、元大阪「ト」知事や現「ト」知事など、本件でも、お維関係者のあまりの酷さ…。

『●コノ「お維」話は際限が無いな…自民党のウルトラ差別主義者に

呆れつつ、お維の《差別主義者》も酷いね』

『●《○○しかいない》お維の《言論の自由…憲法に反する発言を

言論府が放置することこそ自らの首を絞める行為》』

日刊スポーツの記事【大村知事、河村市長の展示中止発言は憲法違反の疑い】(https://www.nikkansports.com/general/news/201908050000369.html)によると、《河村たかし名古屋市長が求めたことに関し、「表現の自由を保障した憲法21条に違反する疑いが極めて濃厚ではないか」と批判した。知事は「公権力を行使する人が内容にいい悪いと言うことは検閲ととられても仕方ない」と市長の対応に苦言を呈した。また、「税金を使っているから(やっていいことの)範囲が限られるというのが最近の論調だが、全く逆ではないか」と指摘。公権力こそ表現の自由を守るべきだとした上で「気に入らない表現であっても受け止めるのが憲法の原則ではないか」と話した》。

ならば、《中止》してはいけなかった。《中止》せずに、踏ん張っていれば、知事をもっと見直したのにな…。

『●相変わらず辛辣な・・・』

「…〝影の内閣〟に取り込もうとしている「若い世代の論客」って、

まさか小泉ジュニアや山本一太氏、大村秀章氏…なんて言わないでしょうね?」

『●正気ですか?』

《大村氏公約に「中京都構想」 県と市を再編 愛知知事選

…愛知県知事選に立候補するため自民党に離党届を提出した

大村秀章衆院議員》

『●小皇帝知事と連携を模索する政治家のセンスを疑う』

《また、石原新党が大阪維新の会を率いる橋下徹大阪市長や、

大村秀章愛知県知事と連携する可能性についても…》

『●東京電力人災が続く中、なに寝ぼけてんだか!?』

『●アベ様や自公お維も厭、小池氏やトファ・キトも嫌…

民主主義・平和主義を愛する「こんな人」達が結集を!』

「東京新聞の記事【衆院選の連携で3知事が会見へ

30日夕、小池、松井、大村氏】…によると、《松井一郎大阪府知事、

大村秀章愛知県知事…。希望の党の細野豪志元環境相は日本維新に

ついて「政策的な部分での親和性は相当ある」と共同歩調を取る可能性

に言及》。…それにしても、「親和性の相当ある」癒党お維や大村知事、

ここに名前は出ていませんが、河村たかし市長…と共同歩調。先に、

匂い・腐臭を嗅ぎつけて寄ってきた(あえて差別する…真の意味で

「キ」「ト」な)中山恭子氏や中山成彬元文部科学相…。」

根っこは一緒。リテラの記事【まるで戦争前夜! 安倍政権「韓国ホワイト国除外」に快哉叫ぶマスコミ、八代弁護士は朝日と韓国2紙を「反日三羽烏」と攻撃】(https://lite-ra.com/2019/08/post-4882.html)によると、《「語弊があるかも」どころの話ではない。アメリカが仲裁に動いているという情報を伝えただけで「反日」呼ばわりとは、完全にネトウヨ。脳みそが戦前に戻っているとしか思えない。が、さらに八代氏は続けて安倍政権を賞賛した》。

韓国とのケンカでアベ様の内閣支持率は上がった模様。クダラナイ。北朝鮮のミサイル騒動では、Jアラートなどで支持率を集め、どこぞの誰かがおカネ儲けをしたのでしょう。アタマを抱えてしゃがみこまされ、竹やり的発想で笑いもの。今回は、北朝鮮から、ターゲットを韓国にチェンジ。なぜかって? トランプ様のご機嫌伺い。でも、韓国とのケンカでは経済的にニッポン市民やニッポン企業が痛い目にあうことでしょう。虚しい。愚かな政府。愚かな取り巻き連中。世界の物笑いだ。

『●イラク人女性: 「自衛隊を派遣した日本にも、

(この事態を引き起こした)責任がある」』

「『マガジン9』…【この人に聞きたい/綿井健陽さんに聞いた日本が

支持したあの戦争はイラクに何をもたらしたのか】」

《綿井 特に、「いまいる場所から声をあげること」、それが大事です。

一事が万事だと思っています。

今、仲間と「表現の不自由展」という催しを企画しています(来年1月に

都内ギャラリーで開催)。映画でも写真でも、過去に上映中止、展示中止に

なったさまざまな作品を集めて、それを公開しよう、という試み…》

レイバーネットの記事【「表現の不自由展・その後」の一方的中止に抗議する〜実行委員会の声明】(http://www.labornetjp.org/news/2019/1564882888967staff01)によると、《あいちトリエンナーレ2019実行委員会会長の大村秀章知事と津田大介芸術監督が、「表現の不自由展・その後」を本日8月3日で展示中止と発表したことに対して、私たち「表現の不自由展・その後」実行委員会一同は強く反対し、抗議します。本展は、ジャーナリストである津田大介芸術監督が2015年に私たちが開催した「表現の不自由展」を見て、あいちトリエンナーレ2019でぜひ「その後」したいという意欲的な呼びかけに共感し、企画・キュレーションを担ってきました。今回、電話などでの攻撃やハラスメントがあり、トリエンナーレ事務局が苦悩されたことに、私たちも心を痛め、ともに打開策を模索してきました。しかし、開始からわずか3日で中止するとは到底信じられません。16組の参加作家のみなさん、そして企画趣旨に理解を示してくださる観客のみなさんに対する責任を、どのように考えての判断なのでしょうか。今回の中止決定は、私たちに向けて一方的に通告されたものです。疑義があれば誠実に協議して解決を図るという契約書の趣旨にも反する行為です。(実行委員会の声明) 続き・日本ペンクラブ声明・VAWW RAC抗議文・中止への疑問・MICの声明》。

脅迫者・テロリストに便乗し、《圧力をかけ攻撃を煽った》醜悪な政治屋。

再び、リテラの記事【「表現の不自由展」中止で謝るのは津田大介じゃない! 圧力をかけ攻撃を煽った菅官房長官と河村たかし市長だ】(https://lite-ra.com/2019/08/post-4884.html)より、《芸術監督を務める津田大介も会見を開き、こう謝罪した…「電凸で文化事業を潰すことができてしまうという成功体験、悪しき事例を今回、作ってしまった。表現の自由が後退する事例を作ってしまったという責任は重く受け止めている」 一方、この突然の中止決定を受け、「表現の不自由展・その後」実行委員会(アライ=ヒロユキ、岩崎貞明、岡本有佳、小倉利丸、永田浩三)が3日夜に会見。中止決定が「一方的に通告されたもの」と明かしたうえで、こう強く抗議した。「圧力によって人々の目の前から消された表現を集めて現代日本の表現の不自由状況を考えるという企画を、その主催者が自ら弾圧するということは、歴史的暴挙と言わざるを得ません。戦後日本最大の検閲事件となるでしょう。私たちは、あくまで本展を会期末まで継続することを強く希望します。」(声明文より)…。しかし、だとしても、一番の問題は大村知事や津田氏ではない。ネットでは、津田氏に対して「覚悟が足りない」などとしたり顔で批判する声が溢れているが、そもそも「ガソリンで火をつけられる覚悟や対策をしないと自由にものが言えない国」なんて、まともな民主主義国家ではないだろう。今回の問題でもっとも批判されなければならないのは、卑劣なテロ予告者であり、検閲をちらつかせてそうした動きを煽った、政治家連中ではないのか…■河村市長、菅官房長官の扇動、そしてテロ予告を放置した警察 …■テロを非難しなかった安倍、菅、逆に主催者に謝罪を要求した河村》。

以下は、弁護士・渡辺輝人さんの一連のツイート(午前10:04 · 2019年8月5日):

・ - ・ - ・ - ・ - ・ - ・ - ・ - ・ - ・ - ・ - ・ - ・

渡辺輝人@nabeteru1Q78

表現の自由は、本質的に、個人(国民に限らない)が国家に対して有するものだ。個人対個人や、権力を持たない団体対個人の言論の応酬は、むしろ、表現の自由によって守られるべきもの。

以下は事実関係が確定しない仮の話。

官房長官が支給決定済みの補助金についてあれこれ言う→表現の自由侵害

市長が展示内容にクレームを付け謝罪を求める→表現の自由侵害

脅迫を受けた知事が毅然とした対応をとらず主催者に中止を促す→表現の自由侵害の疑い

これに対して、民間人が展示内容を酷評したり、主催者にクレームを入れたり、反対するデモをしたり、ボイコットを呼びかけたりするのは、すべて表現の自由の範疇。しかし、ガソリンを撒くと予告するのは、脅迫罪という立派な犯罪。

特定の作家の作品の不買運動も、女性団体がミリタリー化した児童書について、出版社にクレームを入れるのも、全て表現の自由の範疇。

限界事例は、ヘイトスピーチのデモをカウンターが路上で圧倒する事例。正当な表現活動に対する抗議(これも表現活動)が度を過ぎれば、脅迫や威力業務妨害になる可能性はある。一方、ヘイトスピーチは違法行為なので、そもそも正当な表現行為として保護されない可能性が高い。

あと、派生する話題だが、自衛隊の広報展示には、表現の自由はない。行政=権力そのものだから。

一方、そういう展示をする自衛隊に対して市民がクレームを入れる表現の自由は最大限に保障される。

ヘイトスピーチについては、後ろに続けて書いてあるのでそちらを読んでください。ヘイトスピーチのヘイトスピーチたる所以は、それが違法行為であることです。名誉毀損にわたる作品と同様に、表現の自由の範疇から除外されます。もちろん、線引きは微妙なので、難しい問題を含んでいます。

我が国におけるヘイトスピーチの定義は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」で以下のように定義されている。

「この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。」

これ以外の文脈の言論を、自分が気にくわないからと言って「ヘイトスピーチ」と言ってみても、それはヘイトスピーチではない。

・ - ・ - ・ - ・ - ・ - ・ - ・ - ・ - ・ - ・ - ・ - ・

最後に、東京新聞のコラム【筆洗】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2019080502000156.html)によると、《▼革新的な芸術は世間に対し、いつだって挑発的で見る人によっては不快なものかもしれない。そうでなければ新しさも衝撃も生まれない。「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」。わずか三日で中止に追い込まれた▼旧日本軍の慰安婦を象徴する少女像などの展示への批判が続出。テロをにおわせる脅迫を前にし、幕を下ろさざるを得なかったか▼物議を醸す作品に対して見る者の賛否が分かれるのは自然なことである。気に入らぬ作品を批判するのも自由だが、卑劣な手段で展示そのものを妨害するやり方は一方的な口封じに他ならぬ。やすやすと表現の自由が傷つけられた。そういう時代が息苦しい▼この顛末(てんまつ)自体が日本という画布に描いた一つの作品なのだろう。不気味な色調の作品の題名は「不寛容」か。二度と見たくない。》

醜悪な政治屋と脅迫者・テロリスト。あれだけアベ様に忖度するのに、今回、何もしようとしない警察。アベ様らの言論には大いに《寛容》で、警察が過剰に忖度して〝取り締まる〟。北朝鮮の「キ」の字、中国の「チ」の字、韓国の「カ」の字…でもニッポン市民が口にしようものなら、大変な《不寛容》な仕打ちが待っている、《二度と見たくない》醜悪な社会。

==================================================================================

【https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/454271】

社説[愛知芸術祭 企画展中止]脅迫こそ批判すべきだ

2019年8月5日 07:27

憲法が保障する表現の自由に不寛容な現在の日本の空気を映し出すことになった。

愛知県で1日から始まった国内最大規模の国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の実行委員会は、企画展「表現の不自由展・その後」を中止すると発表した。

企画展では元「従軍慰安婦」を象徴した「平和の少女像」や昭和天皇とみられる人物、憲法9条をテーマにした俳句など国内の美術館などで撤去されたりした作品群を展示。表現の自由を巡る現状を考え、議論のきっかけにしようというのが趣旨だ。

2017年にうるま市で開かれたイベントで、米軍機墜落事故をモチーフにし、一時非公開になった「落米のおそれあり」も含まれていた。

開幕から2日間で抗議の電話やメールは計約1400件に上ったという。主催する実行委会長の大村秀章愛知県知事は「テロや脅迫ともとれる抗議があり、安全な運営が危ぶまれる状況だ」と説明。「ガソリン携行缶を持って(会場の)美術館に行く」と、京都アニメーション放火殺人事件を連想させる内容のファクスも届いたという。

抗議の半数が平和の少女像に関するもので、泥沼化に陥っている日韓関係が影響しているとみられる。

表現の自由は民主主義を支える基盤だ。意見の違いを尊重し合うのが民主主義社会のあるべき姿である。

暴力的な言葉を投げつけ、企画展を中止に追い込むのは卑劣極まりない。とうてい許されるものではない。

■ ■

自由な表現活動を抗議や脅迫から守るのが本来の行政や政治家の責務である。

逆に会長代行の河村たかし名古屋市長は企画展の視察後、大村知事に抗議文を出し、少女像などの展示中止を求めた。政治的圧力である。

芸術祭は文化庁の補助事業で、菅義偉官房長官は慎重に判断する考えを示した。憲法の「検閲は、これをしてはならない」に反しかねない。菅氏はテロ予告や抗議に対してこそ強く批判すべきである。

芸術祭の芸術監督でジャーナリストの津田大介さんが話すように、行政は「表現の現在を問う」という趣旨を認めたものだ。内容に介入するのは好ましくないとの大村知事の立場は当然である。

津田さんは「物議をあえて醸す」と言っており、抗議は予想できたはずだ。警察に依頼するなど万全な対策をした上で、大村知事も毅然(きぜん)と対応すべきだったのではないか。

■ ■

「表現の不自由展・その後」は15年に東京で開かれた小規模な展覧会「表現の不自由展」が原形である。日本の「言論と表現の自由」が脅かされているのではないか、との危機感から始まった。

今回の企画展は、その続編の位置付けだ。中止になったことで不自由展がまた一つ重ねられ、日本における表現の自由の後退が国際社会に示されたと言わざるを得ない。

主義主張は違っても、作品によって喚起される問題を自由闊達(かったつ)に議論すること。これこそが健全で民主的な社会だ。表現の自由を萎縮(いしゅく)させ、奪う社会は極めて危険だ。

==================================================================================

==================================================================================

【https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/454268】

[大弦小弦]あらがう限り、自由は死なず

2019年8月5日 07:29

「平和の少女像」のまなざしを、なぜこれほどまでに恐れるのか。日本軍「慰安婦」の加害に向き合う勇気さえあれば、その理由はない

▼名古屋市の河村たかし市長には不快だったようだ。作品の評価は人それぞれ、自由である。しかし、芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」会場から撤去を要求するのは鑑賞や議論の機会を根こそぎ奪う行為で、間違いだった

▼河村氏は税金投入を挙げ、「日本の主張と違う」と述べた。税金はみんなのお金で、公職はみんなを代表する。だから他者の人権を脅かさない限り、意見の多様性をむしろ奨励する義務がある。社会を時の政権の主張一色に染めるのは危険なだけで、公益ではない

▼事務局には匿名の脅迫が相次いだ。河村氏はそれを批判するのではなく、逆に唱和するように振る舞った。少女像を含む企画展の中止が決まった後も、展示関係者に謝罪を求めた

▼企画展のタイトルは「表現の不自由展・その後」。権力と匿名の悪意が結びついた現代日本の息苦しい言論状況を可視化することになった

▼開催は無謀だったという論評もある。だが、予定調和の芸術が人の心を揺さぶることはまずない。批判や挑戦は芸術の大切な要素である。そして表現の自由は、圧迫にあらがう者がいる限り死なない。何度でも声を上げよう。生きるために。(阿部岳)

==================================================================================

[『学校が教えないほんとうの政治の話』(斎藤美奈子著、ちくまプリマ―新書257)↑]

マガジン9のインタビュー記事【この人に聞きたい 永田浩三さんに聞いた:NHK「番組改変」と「慰安婦」問題の今】(https://maga9.jp/190220-5/)。

《…といった発言が、悪びれもなく飛び出してくるような現状があります。こうした状況はなぜ生まれてきたのか? と考えるとき、思い出さずにいられない出来事の一つが、従軍慰安婦をテーマにした番組が政治家の圧力によって改変された、2001年の「NHK番組改変」問題です。20年近くが経った今、番組プロデューサーとして「改変」の渦中にいた永田浩三さんに、当時の状況と今の思いをお聞きしました》。

哀しくも、今やアベ様独裁政権広報「アベ様のNHK」に成り下がった…その切っ掛けとなる「NHK番組改変問題」。前半の《NHK「番組改変」》とそれがその後の報道に与えた多大な影響だけでなく、後半の《「慰安婦」問題の今》についても、色々と考えさせられることが多かった。

『●『創(2009年12月号)』読了(1/2)』

「綿井健陽さん・・・「報道やジャーナリズムに携わる者が、

「言論・報道の自由」という言葉を抵抗手段として公に訴える場合は、

それは対国家、対公権力に向けて使うべきだと私は考えている。

たとえばNHKの「ETV番組改編問題」のときの

安倍晋三や故・中川昭一ら国会議員(当時)の対応、古くは毎日新聞

西山太吉記者(当時)の沖縄返還密約記事での逮捕・有罪、

最近では映画『靖国』上映中止問題のときに国会議員らが試写要求と

文化庁に口出しや取材対象者に接触する行為など、これらは

「言論・報道の自由」の問題として、それこそ良い意味での

〝メディア・スクラム〟でもって対応すべき出来事だった」

『●『官僚とメディア』読了(3/3)』

「朝日新聞の誤報などでは決してない「番組改変が政治的圧力によって

行われた」間違いのない事実(p.150、『国家とメディア』)。

「NHK・・・らが中川昭一・経産相(当時)、

安倍晋三・自民党幹事長代理(当時)内閣総理大臣に呼ばれ、

・・・などと放送中止を求める発言もした」。

「中川はNHKに事前に圧力をかけたことをはっきり認めている。

これだけはっきりしゃべったことを後でひっくり返すのは、

無責任極まりない態度だと言うほかない」(p.167)。

辰濃哲郎記者の〝無断〟録音〝事件〟。「・・・辰濃の名誉は

どうなるのだろう。ことの真相を伏せられ、必要以上の汚名を

着せられたまま退社処分になった彼の人権はどうなるのか」(p.170)」

『●『DAYS JAPAN』

(2014,APR,Vol.11,No.4)の最新号についてのつぶやき』

「斎藤美奈子さん【OUTLOOK 首相の怨念を背負ったNHK会長の迷走】。

「ETV2001 問われる戦時性暴力」番組改悪事件に対する執念が……

「自分と思想信条や歴史認識を同じくする(であろう)人物をトップに

据えておけば、よもや『問われる戦時性暴力』のような番組が

製作されることはあるまい、とでも判断したのだろうか」。でも、

「……せっかく独裁体制を敷いたのに、露骨すぎて逆に権威が失墜。

これじゃ現場への圧力もかけられまい。ご愁傷様である」」

『●それでも自公政権が支持されるのはいったいなぜ? 信じ難い現実・・・』

『●アベ様は「報道がそれで抑圧される、そんな例があったら

私は辞める」と明言・・・ETV番組改編問題は?』

『●元祖?・有言実行されない大見得・啖呵

《報道がそれで抑圧される、そんな例があったら私は辞める》』

「リテラの記事【財務省にも同じ手法を? 安倍首相が17年前、NHKに

「忖度による改ざん」をやらせたときの狡猾な手口】…《安倍首相自身にも、

公的な組織に直接、圧力をかけて改ざんをさせた“前科”…いかに真実を

ねじ曲げる改ざんという行為に躊躇がないか。…NHK放送総局長に

「勘ぐれ、お前」と忖度強制、放送を改ざんさせた安倍…

「NHK番組改変問題」…「ETV2001」の全4回シリーズ『戦争をどう裁くか』の

第2回『問われる戦時性暴力』》」

「以下のリテラの記事の〆の言葉…「NHK番組改変問題」の当事者だった

永田浩三さんは、《とても他人事とは思えない。だれが好き好んで、

現場が自主的に改ざんに手を染めたりするものか》」

《何の得もしない、汚い仕事を押し付けられた現場の人間だけに責任を負わせ、

幕引きをはかる。──犠牲者が出ている以上、そんな決着のつけ方は

絶対に許されない》

==================================================================================

【https://maga9.jp/190220-5/】

この人に聞きたい

永田浩三さんに聞いた:NHK「番組改変」と「慰安婦」問題の今

By マガジン9編集部 2019年2月20日

今年1月、元日本軍「従軍慰安婦」の一人、韓国の金福童さんが亡くなりました。被害を受けた当事者が次々と世を去って行く一方で、日本ではネット上に「慰安婦問題はでっち上げ」などとする歴史修正主義の言説が広がり、政治家の口からさえ「どこの国にもあったこと」「強制連行はなかった」といった発言が、悪びれもなく飛び出してくるような現状があります。こうした状況はなぜ生まれてきたのか? と考えるとき、思い出さずにいられない出来事の一つが、従軍慰安婦をテーマにした番組が政治家の圧力によって改変された、2001年の「NHK番組改変」問題です。20年近くが経った今、番組プロデューサーとして「改変」の渦中にいた永田浩三さんに、当時の状況と今の思いをお聞きしました。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NHK番組改変問題とは何だったのか

──2001年1月、NHK教育テレビ(Eテレ)で「問われる戦時性暴力」と題した、「従軍慰安婦」や「戦争責任」をテーマとしたドキュメンタリー番組が放送されました。その後、朝日新聞を中心とした取材によって、番組内容が放送直前に大きく改変され、しかもその背景に与党の政治家からの強い圧力があったと報じられることになります。

永田さんは当時NHKにおられ、「問われる戦時性暴力」のプロデューサーを務めておられました。改めてこの問題について、振り返ってお話しいただけますでしょうか。

永田 番組が放映される前年、2000年の12月に、東京・九段会館で「女性国際戦犯法廷」が開かれました。「従軍慰安婦」をはじめとする旧日本軍による性暴力について、国際法上どのような罪に当たるのかを明らかにし、日本軍や日本政府、昭和天皇の責任を追及しようとする民間法廷です。ベトナム戦争中にアメリカの戦争犯罪責任を追及した「ラッセル法廷」(※)に倣って行われたもので、NGO「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク(略称バウネットジャパン/現・「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクション・センター)などによって主催されました。

この女性国際戦犯法廷を取材し、そこで問われたものは何だったのかを分析・検証しようと企画したのが「問われる戦時性暴力」でした。ところが、放送前日にNHKの幹部が永田町に呼びつけられ──と私は聞いていますが、幹部たちによれば「自分たちのほうから出向いて行った」ということになります──安倍晋三氏や中川昭一氏といった政治家たちに、番組内容の説明を行った。その結果、放送直前になって番組の内容を大きく変えろという指示が、現場に下りてくることになったのです。

※ラッセル法廷…ベトナム戦争中の1967年5月、スウェーデンのストックホルムで開催された、アメリカのベトナムにおける戦争犯罪を裁く民衆法廷。哲学者バートランド・ラッセルの呼びかけによって実現したことから「ラッセル法廷」と呼ばれる。

──具体的には、どのような変更が加えられたのでしょうか。

永田 後の朝日新聞の報道などでも明らかになっていますが、政治家たちはNHK幹部に向かって「こう変えろ」と指示したわけではなく、「公平・公正にやってくれ」「勘ぐれ」などという言葉をかけたようです。つまりは「忖度しろ」ということですよね。

その結果、大きく分けて、番組から三つの要素が消されました。まず、女性法廷の中で語られた、当事者である元「慰安婦」の女性たちの被害証言。もう一つは、日本政府がそれまでまがりなりにも「慰安婦」の存在を認めて施策をとってきていたという、その事実。そして、実際に戦場で女性たちへ性暴力を行った日本軍兵士たちの加害証言。この三つです。つまり、慰安婦問題の根幹の部分、加害性を限りなく薄め、問題の本質から目をそらす番組に変えさせたといえると思います。

私はその圧力に対して、プロデューサーとして最終的に抗うことができなかった。結果として「改変」に荷担することになってしまったわけです。

──その後、バウネットジャパンがNHKなどを相手取って訴訟を起こしたりもしましたが(※)、NHKは現在でも、「政治家からの圧力があった」ことは認めていないのですね。

※訴訟を起こした…「問われる戦時性暴力」の放送後、バウネットジャパンは、番組内容が当初聞いていた企画と異なり、「女性国際戦犯法廷」の内容が正確に伝えられていないとして、NHKや制作会社を相手取り提訴。一審・二審はNHKや制作会社の責任を一部認めたが、最高裁ではバウネットジャパンの要求が全面的に退けられた。

永田 そのとおりです。政治家は関係なく、NHKが自主的に──あるいは自律的に──変える判断をしたんだ、と主張しています。

たしかにこの番組については、制作会社との行き違いなどもあり、ぎりぎりまで内容をめぐってNHK内部で論争がありました。それでも、いろいろとすりあわせをして、前日の夕方には「この内容で行きましょう」という合意ができていたわけです。それを突然、幹部が永田町に出向いた直後に、手のひらを返すようにして「あれを変えろ、これを変えろ」という指示が下りてきた。そこにはどう考えても嘘があるし、露骨な政治介入が発生したとしか考えられないと思います。本来なら憲法21条にある「検閲」にあたる、明確な憲法違反だと疑っています。

──「改変」前の番組内容は、それほど衝撃的なものだったのでしょうか?

永田 そうは思いません。もちろん、被害女性や兵士たちの生々しい証言はありましたが、同じような内容はそれまでにもNHKでさまざまな形で紹介していた。従軍慰安婦にされた女性たちの存在は、1993年の「河野談話」(※)でも認められていたわけですし、「本邦初公開」というようなセンセーショナルな内容は全く含まれていなかったのです。

「慰安婦」の問題が表面化したのは、韓国人の金学順さんが「私は日本軍の『慰安婦』だった」と名乗り出た1991年以降ですが、その2年後に河野談話が発表され、教科書への慰安婦問題に関する記述もはじまる中で、97年には「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」(※)が発足するなど、慰安婦の存在や日本の戦争責任を否定しようとする動きが生まれていました。今思えば、番組改変も現在にまで続くそうした大きなうねりの渦中にあったのだと思います。

※河野談話…1993年に河野洋平官房長官(当時)が発表した談話のこと。91年に金学順さんら韓国の元慰安婦女性たちが、日本政府に補償を求め提訴したことを受けて実施された、慰安婦問題に関する調査の結果を踏まえて作成されたもの。慰安所の設置・運営に日本軍が直接・間接的に関与したことを認めている。

※日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会…1997年、自由民主党内で結成された議員連盟(のちに「日本の前途と歴史教育を考える議員の会」となる)。従軍慰安婦の存在や南京事件などについて否定的な立場を取り、その視点から歴史教科書の記述の「是正」を主張していた。安倍晋三氏が事務局長を務めていた。

──「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」には、番組改変の当事者とされる安倍氏、中川氏も参加していました。

永田 その意味でも、今振り返れば「変えろ」という指示が下りてきたときに、その一つひとつに対して「それは違いますよ」と抗って、闘うべきだったと思います。しかし編集長の私も勉強が足りなかったし、はね返す力が弱かった。こちら側の取材の薄さや認識の甘さにつけ込まれたところはあったと思うし、それは反省し、深く後悔するところです。

しかも、この「改変」問題を機に、メディアの間では、慰安婦問題はますます「地雷」のような存在になって、扱われることが減りました。それまで慰安婦問題についての良質な番組をたくさんつくっていたNHKでも、なかなかテーマとして取り上げることができなくなってしまった。そういう状況を生み出してしまったことにも、強く責任を感じています。

慰安所は、戦場の「必要悪」だったのか

──その「番組改変」から20年近くが経ちました。インターネット上では、「慰安婦問題はでっち上げ」「売春婦だ」といった言説が、まことしやかに語られているのをよく目にします。同様の内容が政治家の口から語られることさえあり、昨年には米サンフランシスコ市での「慰安婦像」建立に対して、大阪市長が「事実と異なる言説を流布している」などと抗議、60年以上にわたるサンフランシスコ市との姉妹都市関係解消を決定しました。

永田 本当に、まがりなりにもこれまで積み上げられてきたものを一気に壊すほうに時代が向かっている気がしますね。

ただ、そこにきちんとした知識や論理の裏付けがあるかといえば、そんなことはなくて。証拠を積み重ね、それを分析すればすでに決着はついていてもおかしくない問題なのに、日本の戦争責任にきちんと向き合うことをしたくない人たちが、悪あがきをして「なかったこと」にしようともがいているだけのように思えます。

たとえば、朝日新聞が「吉田証言」(※)の誤りを認めたことがよく指摘されます。たしかにあの証言には、ディテールを操作していたりと、歴史資料としていいかげんな部分があるのは事実です。でも、だからといって慰安婦問題自体が「なかった」ということにはなり得ません。私は、吉田証言を含む記事を全面的に取り消した朝日新聞の検証も、残念ながらずさんなものだったと考えています。

また、元慰安婦の女性たちの証言が「ころころ変わって信用できない」という人がいるけれど、そもそもなぜ「ころころ変わる」のか。そこには戦後、差別などを受ける中で、彼女たち自身がその記憶を封印して「なかったこと」にすることでようやく生きてきたという事実があるわけです。それを無視して「嘘つきだ」などととがめるのはまったくの的外れだし、証言者たちをまた新たに傷つけることにもなると思います。

※吉田証言…吉田清治氏(故人)による、「韓国・済州島で戦時中、地元の女性を日本軍慰安婦にするため暴力を使って無理やり連れ出した」とする証言のこと。朝日新聞は1980年代、この証言を含む16本の記事を紙面に掲載したが、2014年に「証言に虚偽があった」として記事の取り消しを発表した。

──また、慰安所は「必要悪」だった、といった論調もよく耳にします。戦争には多かれ少なかれああした場所はつきものであって、それを野放しにしていたらもっとひどいことになるから、国がきちんと管理していたのだ、というロジックですね。

永田 もちろん、日本軍の兵士たちによるレイプの横行があって、それを防ぐために慰安所をつくったという面はあるでしょう。でも、そもそもどうしてレイプが横行したかといえば、性欲だけの問題だったとは思えません。特に中国戦線においては、一見日本軍が勝ち進んでいるように見えても、実は地元住民によるゲリラ戦が多発し、多くの兵士が犠牲になっていました。その中で、住民たちに復讐心を抱いた兵士たちが、それを晴らそうとしてレイプに走ったわけです。つまり、女性をそんなふうに貶めるということが一つの攻撃手段、武器となっていたのだとも思います。

他の戦争犯罪と比べて「慰安婦」に過剰に反応して否定しようとする人が多いのも、それがあまりにも劣悪な、「天皇の軍隊」にふさわしくない見苦しい行為だったからではないでしょうか。だから言われたくない、指摘されたくない、恥ずかしいということだと思います。

──「性欲コントロールのためには仕方がない」なんていう、単純な話ではないんですね。2013年に、当時大阪市長だった橋下徹氏も「慰安制度は(兵士たちを休息させるために)必要な制度だった」などと発言していましたが……。

永田 その橋下氏の発言があったとき、私はちょうどニューヨークにいたのですが、周りの人たちは皆、慰安婦問題についての知識のあるなしにかかわらず、「とんでもない、ひどい発言だ」という反応でした。移動の自由もなく、兵士の相手をしなくてはならない状況に追い込まれている女性たちというのは、まさに「奴隷」のような存在です。奴隷制度という負の歴史に向き合ってきたアメリカ社会においては、そんな存在を許してはいけないという考え方が共有されているのだと思います。

先ほど話に出たサンフランシスコの「慰安婦像」も同じように、戦争中、女性が性暴力という人権侵害を受けたという負の歴史を共有して、語り継いでいこうという価値観がベースにある。それを「日本バッシングだ」などとして、姉妹都市解消のような脅しをかけるというのは、野蛮で情けないと思います。

ちなみに、サンフランシスコと同じカリフォルニア州のグレンデール市で、やはり「慰安婦像」が設置されたために、現地在住の日本人が嫌がらせされている、子どもがいじめられているなんていう主張もありますが、そんな事実はほぼないと言っていいと思います。私も気になっていろいろ調べたのですが、実際に「いじめられた」といった声は聞いたことがありません。

世界は、「被害者の声と向き合う」方向へと動いている

──そもそも「慰安婦像」の設置だけでなく、慰安婦問題への取り組みというのは、しばしば言われるように「日本だけを非難している」「日本に謝らせようとしている」ものなのでしょうか。

永田 私は違うと思います。慰安婦問題というのは、すぐに日韓の政府間の問題であるかのように矮小化されがちですが、本来はアジア全体の問題です。各地の戦場で同じような悲劇があって、しかも戦後数十年にわたって被害者の人たちが声をあげることができずに来たという事実がある。慰安婦問題を考えるということは、世界のどこであっても同じようなことをまた繰り返さないようにしよう、ということだと思うのです。

たとえば最近の日韓交渉の中でも、韓国は「日本に懲罰を与えるべきだ」と言っているのではなく、何より大事なのは被害に遭った人たちの人権の回復なのだから、そのために日韓が手を携えて向き合いましょう、と一貫して訴えています。きわめてまっとうなことだと思います。

そして、これは私も最近知ったのですが、1991年に金学順さんが元慰安婦として初めて名乗り出られたとき、その背景には、広島・長崎で被爆した人たちの存在があったようなのです。私は広島の被爆2世のひとりとしてそのことに関心を持っています。

──韓国人被爆者の方たちですか。

永田 そうです。徴用などで日本にやってきて、原爆に遭った人たち。彼らは戦後に故郷に帰るのですが、韓国でも原爆被害についての理解はまだ薄く、韓国政府も非常に冷たかった。その中で、広島での被爆者の一人である孫振斗さん(※)が日本政府に補償を求めて裁判を起こし、日韓の市民の支援を受けながら、それまで「外国人被爆者には交付できない」とされていた被爆者手帳の交付を1978年に勝ち取るのです。

そうした流れを、金学順さんや支援者たちは確実に意識していたはずです。つまり、被害者であることには日本人でも韓国人でも違いがないのだから、そこに差別があってはならない、被爆者への補償の問題を、国対国の対立の形にするのではなく国境を越えて解決していくんだ、という動きが生まれてきていたことが、金学順さんの背中を押したのだと思うのです。

※孫振斗さん…広島で被爆した韓国人被爆者。1951年に韓国へ強制退去となるが、70年に原爆症の治療を受けたいと密航によって来日した。被爆者手帳の交付を申請するが却下され、処分の取り消しを求めて提訴し、78年に手帳交付を勝ち取る。

──被爆者の問題と同じように、慰安婦の問題も「国境を越えて」解決していくことができるのではないか、ということですね。

永田 よく、元「慰安婦」の女性に対して「金目当てだ」なんて言う人がいますが、彼女たちが名乗り出た後の叩かれ方を思えば、じっと黙って静かにしていたほうがいいのではないか、とさえ思えます。それでも彼女たちが立ち上がったのは、自分たちみたいな被害を二度と繰り返してほしくない、と考えたからだったはずです。それは被爆者の人たちも同じでしょう。未来の世代に対して、自分たちの被害を何らかの形で役に立ててほしいと思うからこそ、痛みに耐えて語ってくれているわけです。

そうした、非常に崇高ともいえる声を無視することはあってはならないと思います。特に、終戦から70年以上経って、当事者の方たちが次々に亡くなられている今、それをそのまま見過ごしていていいのか。それはすごく無礼なことだし、命をかけて闘ってきた人たちに対して、もっとしっかりと向き合わなくてはならないのではないでしょうか。

「慰安婦像」が最近になってアメリカやアジア各地で設置されていることもそうした危機感の強まり、そして当事者の方たちが亡くなっても語り継いでいくんだという意志の表れという面があると感じます。そこを無視して「日本ばかりが否定されている」「日本を侮辱するな」などというのは、あまりにも視野が狭いと思いますね。

──先ほど「戦争責任に向き合いたくない人たちが、悪あがきをしているだけ」とおっしゃいましたが、まさに政府の中枢にいる人たちがその「悪あがきをしている」のが現状だと思います。

永田 ただ、世界全体を見れば、声をあげてくれている戦争被害や性暴力の当事者ときちんと向き合おう、被害の実態を理解して、その被害をもたらす構造を変えていこうという動きは、決定的なものになっていると思います。昨年のノーベル平和賞などは、まさにその象徴といえるでしょう。

受賞者の一人、イラク出身のナディア・ムラードさんは、少数派のヤジディ教徒で、IS(イスラム国)による性暴力の被害を受けた人です。彼女が生まれ育った社会の価値観では、レイプされたことは被害というよりも本人の恥のように考えられる部分があって、彼女もおそらく非常につらい視線にさらされてきた。それでも声をあげようとする彼女のほうに、国際社会は拍手を送ったわけです。

これは、慰安婦問題とも非常に構造が似ています。世界が、被害者の声に耳を傾けようという方向に進んでいる中で、日本政府は今も元慰安婦の人たちときちんと向き合わず、背を向け続けている。世界100カ国以上が賛成している核兵器禁止条約への参加を、おそらくはアメリカとの関係から拒否し続けていることとも共通する姿勢だと思います。

──このままでは、日本だけが世界から取り残されていってしまいそうですね。

永田 元「慰安婦」の女性たちも被爆者も、被害当事者の人たちは、戦争や性暴力が人の人生をいかに破壊するかということ、そしてその破壊された人生を取り戻すことがいかに大変かということを身をもって示してくださっているわけです。そこから学ばなくてどうするのか、耳を塞いでありもしない「美しい国」の物語の中に閉じこもっていていいのかと思いますよね。せっかく生きているのだから、過去の人間よりも、わずかでも賢くなりたいじゃないですか。

でも、私自身はそれほど悲観はしていないんです。今、大学で教えるようになって11年目で、毎年授業の中で慰安婦問題も取り上げているのですが、最初はネットの情報に踊らされて「韓国が悪い」と言ったり、時には私に対して「大学から出ていけ」とコメントペーパーに書いたりしていたような学生たちにも、きちんと話せば必ず伝わる。しっかりと伝える努力をしていけば、その努力は必ず実を結ぶと感じています。

もちろん、油断はしてはいけないけれど、希望がないわけではない。ひどい時代ではあるかもしれないけれど、いつか「一時の気迷いの、そんなひどい時代もあったね」と話せる日が来るんじゃないか。やっぱり嘘やヘイトは必ず負けるし、真実や連帯のほうが強い。楽観的すぎるかもしれないけれど、私はそう考えているんです。

(構成/仲藤里美・写真/マガジン9)

永田浩三(ながた・こうぞう) 1954年大阪生まれ。東北大学教育学部卒業。1977年NHKに入局。主にドキュメンタリー、教養番組に携わり、「クローズアップ現代」「NHKスペシャル」などのプロデューサーを務めた。2009年、NHKを退社。現在、武蔵大学社会学部メディア社会学科教授。著書に『奄美の奇跡 祖国復帰 若者たちの無血革命』(WAVE出版)、『ベン・シャーンを追いかけて』(大月書店)、『NHKと政治権力』(岩波現代文庫)、『NHK、鉄の沈黙はだれのために』(柏書房)など多数。

==================================================================================

東京新聞の山田祐一郎記者の記事【大田区「政治的」一部除外求める 原発事故 復興写真展】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201810/CK2018101902000128.html)。

《東京都大田区の施設で開催予定の写真展で、区側が主催者に、作品の一部が「政治的」だとして展示を除外するよう求めていたことがわかった。フォトジャーナリストの豊田直巳さん(62)が福島県内で撮った原発事故被害を描く写真展で、豊田さんはすべての作品の展示を求めている》。

《豊田さんは「作品一点だけを取り上げて駄目だとする判断そのものが政治的で、表現の自由や文化を破壊する行為だ」…作品に写っていたのは、小学生の時に標語を考えた茨城県古河市の大沼勇治さん(42)。作品が拒否されたことに「原発事故を風化させたくないと思っての行動。その写真のどこが『政治的』なのか」と嘆いた》。

『●内部被爆がもっと語られるべき』

《【福島原発】フォトジャーナリストが緊急現地報告

投稿者: ourplanet 投稿日時: 土, 03/19/2011 - 11:45 …

ビジュアルジャーナリスト協会のメンバーら6人が取材チームを結成し、

東北・関東大震災直後の3月13日、福島第一原子力発電所のある

福島県双葉町へ取材に入った。東京に戻ったばかりのメンバーに話を聞く》

『●ある原発労働者のつぶやき』

《『10年後ガンだな』 …TBS系列「報道特集」で、地震発生2日後

(3月13日)に入った福島県双葉町の映像が放送されます。

…日本ビジュアル・ジャーナリスト協会会員(森住卓、豊田直巳、

山本宗補、野田雅也、綿井健陽)と広河隆一・DAYSJAPAN編集長が

取材しました》

『●「安倍晋三首相の本音」

『週刊金曜日』(2013年5月31日、945号)についてのつぶやき』

「豊田直巳さん【経産省前テント村で起きている新しい文化を守れ

土地明け渡し訴訟はスラップ訴訟だ】。原発スラップ

(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/d9269ad04e51c0851121ebcdf51bd983)の第2弾」

『●広河隆一さん『DAYS JAPAN』の編集長公募』

「個人的には、綿井健陽さんか安田純平さん、長倉洋海さん、

豊田直巳さん、森住卓さんが良いな。さて、どんな新編集長だろう、

楽しみだ」

『●自公議員や原子力「推進」「寄生」委員会委員らは

「闘うみんな」ではないようだ』

《東京電力福島第一原発の事故から間もなく三年。福島県飯舘村の

村民を追ったドキュメンタリー映画「遺言 原発さえなければ」が、

八日から東京都内で上映される。一般向けの公開は初めて。ともに

報道写真家の豊田直巳さんと野田雅也さんが撮影、監督し、

高濃度の放射能汚染で故郷を奪われた人々の絶望や苦悩、そして

再起への歩みを記録した。村民の姿は「事故はまだ終わっていない」

と訴えかけてくる》

『●核発電《ゼロへ》でなければならない…

「心に刻まれたのは「あまりにも罪深い」という強い痛みだった」』

《豊田直巳さん…豊かだったふるさとを失った村人の苦悩、それでも

ふるさとを愛し、懸命に生きる村人の希望である》。

《東日本大震災から七年。原発事故の現場、時間が止まったままの

帰還困難区域を取材して心に刻まれたのは「あまりにも罪深い」

という強い痛みだった》

猫や犬の肉球さへも「政治的」と言われる日も近いね、きっと。

大沼 「少年」の言う《事故を思い出して原発を議論するきっかけになるもの》を消し去っておきながら…、何が《政治的》か。アベ様や経産省、電力会社といった核発電「麻薬」中毒者達に、そこまで忖度して恥ずかしくないのか。故郷を追われた人々の哀しみや慟哭、叫び声は聞こえないのか?

年末にあたり、今年も、東京電力核発電人災について、誰か一人でも責任を取ったのか? 原状回復して見せたか?

『●福島県双葉町「原子力明るい未来のエネルギー」

・・・・・・いま、その〝少年〟は?』

『●消えゆく「事故を思い出して原発を議論するきっかけになるもの」

~「原子力 破滅 未来のエネルギー」~』

『●東京電力原発人災4年目のアベ様の酷い記者会見:

情報公開、信頼関係、オンカロ、将来的、自立、除染』

『●原発PR看板撤去=「間違った過去と向き合わない行為」

・・・「人間の愚かさ」にさらなる恥の上塗り』

『●双葉町長「(原発PR看板)復興した時に

あらためて復元、展示したい」…それは『X年後』の何年後?』

『●「故郷の川に身を投げたい衝動に駆られた」

「早く浪江に帰りたい」…「原状回復」することも無く…』

《全町避難が続く福島県双葉町で昨年末始まった「原子力広報塔」の

撤去工事が4日、完了…原発PR標語の看板の一部を業者が細断。

標語考案者の1人の大沼勇治さん(39)が「復元できない」と抗議し、

工事は工法変更の検討などで中断していた》

「双葉町で、《「原子力明るい未来のエネルギー」

「原子力正しい理解で豊かなくらし」と表裏に記された看板1枚の撤去を

開始》していたわけですが、ついに撤去。「愚」の一言…双葉町長の言う

《復興した時にあらためて復元、展示》は東電原発人災の何年後?

「麻薬」中毒患者にとって目の上のタンコブ、目障りな看板を取り去り

はずせて、せいせいしているのでしょう。標語の作者である大沼勇治

「少年」の言う《事故を思い出して原発を議論するきっかけになるもの》を

この世から〝消し去った〟わけです。愚かです」

==================================================================================

【http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201810/CK2018101902000128.html】

大田区「政治的」一部除外求める 原発事故 復興写真展

2018年10月19日 朝刊

(展示作品から外すよう求められた作品=豊田直巳さん提供)

東京都大田区の施設で開催予定の写真展で、区側が主催者に、作品の一部が「政治的」だとして展示を除外するよう求めていたことがわかった。フォトジャーナリストの豊田直巳さん(62)が福島県内で撮った原発事故被害を描く写真展で、豊田さんはすべての作品の展示を求めている。 (山田祐一郎)

問題となったのは、二十六日から区立男女平等推進センター「エセナおおた」で始まる豊田さんの写真展「叫びと囁き フクシマの七年間~尊厳の記録と記憶」。約四十点の展示を予定する。主催する市民団体「大田ネットワーク」によると、区は展示を許可する条件として、福島県双葉町の標語「原子力明るい未来のエネルギー」が書かれた看板の前で、防護服姿の二人が「撤去が復興?」などのパネルを持った作品を除くよう求めたという。

施設を管理する区人権・男女平等推進課は、作品の展示を拒んだことを認め、「作品が若干、政治的だと感じた」と説明する。施設は利用条件で、展示できないものとして営利目的や政治活動、宗教活動を表現したものを定めているためという。

豊田さんは「作品一点だけを取り上げて駄目だとする判断そのものが政治的で、表現の自由や文化を破壊する行為だ」と話し、区側の対応を批判。予定していた全作品の展示を求めてきた。本紙の取材に、同課の担当者は「今後直接、豊田さんの思いを確認した上で、すべての作品を展示できるようにしたい」との考えを明らかにした。

作品に写っていたのは、小学生の時に標語を考えた茨城県古河市の大沼勇治さん(42)。作品が拒否されたことに「原発事故を風化させたくないと思っての行動。その写真のどこが『政治的』なのか」と嘆いた。

市民の表現の自由などに詳しい武蔵野美術大の志田陽子教授(憲法)は「公共の施設側が市民の表現に立ち入らずに場を提供するのが本当の意味での中立性。展示を認めるのは正しい判断だ」と話した。