三谷家住宅。

三谷家は旧成田街道に面し、江戸時代からの呉服太物を扱う老舗として佐倉に唯一残っている商家。袖蔵の創建は棟札により明治17年(1884)と判明し、主屋もその頃には建っていたと考えられています。(宿内で現在も呉服店を経営)

「旧堀田邸」を出て街道に戻ります。

「ここは武家町です」という案内板。街道とは一、二本くらい南側の住宅街の道を進むことにしました。「野狐台町」という名に引かれて。

左折して街道に戻ります。(11:49)案内板。

この手前・左手に「三谷家」の住宅があります。通りを挟んだ前には大きな店構えの「寝具のミタニ」さん。

ここにも古いおうち。

(11:56)右手に「佐倉順天堂」。

解説板。

解説板。

佐倉順天堂は、天保14年(1843)、長崎で蘭医学を修め、江戸で開業していた佐藤泰然(たいぜん:1804~1872)が、佐倉藩主堀田正睦(まさよし)の招きを受け、佐倉に移り、佐倉本町に蘭医学塾及び診療所として「順天堂」を開設したことに始まる。

泰然は帝王切開などの新しい外科手術を行い、種痘の普及にも努めるなど最先端の診療を行った。また、西洋医学による治療と同時に医学教育が行われ、佐藤尚中をはじめ明治医学界をリードする人々を輩出した。慶応元年(1865)の記録によれば、塾生は北海道から熊本県までの全国から100名にも及び、泰然の弟子は数百名、孫弟子まで含めると3000名を超えるといわれる。

現在、佐倉順天堂記念館として一般公開されている建物は、安政5年(1858)に成田街道の向い側から移転し、その後拡充されたものの一部で、明治27年(1894)に刊行された『日本博覧図 千葉県之部 初編』に収載された銅版画にある診療棟の一部にあたる。この記念館になっている建物を含む範囲を史跡として指定し、保護している。

(この項、「千葉県教育委員会」HPより)

佐倉の街並みを過ぎます。

佐倉の街並みを過ぎます。

(12:09)「酒々井町」へ。

この辺りからは「佐倉街道」というよりは「成田街道」がふさわしいようです。

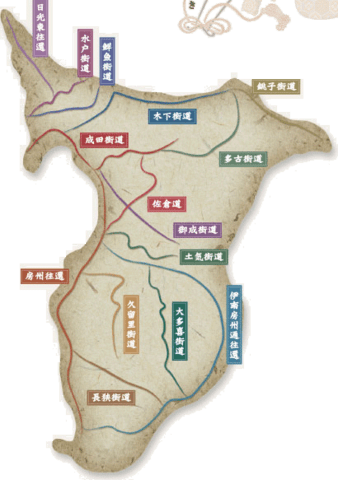

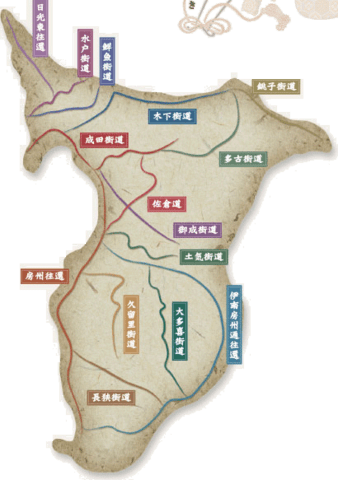

成田街道の由来は佐倉道である。佐倉道は房総最大の佐倉藩や多古藩、小見川藩の北総の諸藩の参勤交代に利用された公用の道だったが、成田街道の隆盛にともない「成田道」「成田街道」と人々に呼ばれるようになっていったと云われる。

しかし、成田街道(佐倉道)という名称を冠した街道でありながら、目的地まで統一した管理下に置かれたわけではなく、新宿~八幡宿までが道中奉行支配下、大和田宿・臼井宿・酒々井宿・寺台宿が佐倉藩領という奇妙な街道であった。

成田山への信仰は元禄の頃から盛んになってくる。町民文化の華が咲き、太平の世を迎えたこの時代、町民に財力がつき、信仰と行楽を兼ねた旅行ブームが興る。江戸から成田までは三泊四日と、最も手軽な旅程であったためか、幕末には、年間200万人が参詣に訪れていたそうだ。また、子供に恵まれなかった初代市川団十郎が、熱心に信仰を示したことなども、成田参詣がいっそう盛んになった理由の一つともいわれている。子供に恵まれなかった人気役者市川団十郎が成田山を信仰し、その信仰により男子を得たことが、庶民の目を成田山にむけさせることになったのだろう。

(この項、「

(この項、「 」HPより)

」HPより)

その手前にあるおそば屋さんで、昼食休憩。

再開。すぐ先、左手の坂道(旧道)を上って行きます。

(12:46)「猿楽場(さかくば)」バス停。中世の千葉氏関連の遺跡があったようです。

(12:46)「猿楽場(さかくば)」バス停。中世の千葉氏関連の遺跡があったようです。

のどかな道筋。

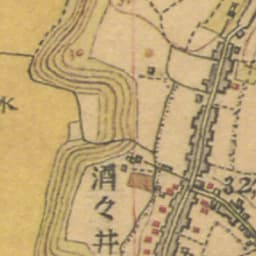

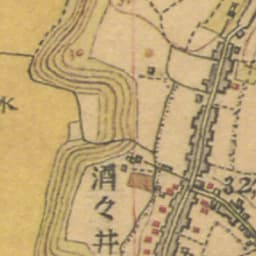

1880年代のようす。○地点で左折し右折。

1880年代のようす。○地点で左折し右折。

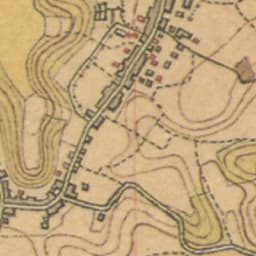

2010年代のようす。左折せず、道なりに進んでしまいました。

2010年代のようす。左折せず、道なりに進んでしまいました。

下方の広い道路は国道296号線。

「成田街道」という標示。

この先で、先ほどの国道に合流します。

(12:59)「上本佐倉」交差点。 左手に見える道が旧道。

左手に見える道が旧道。

しばらく進み、左折して「酒々井宿」へ向かいます。

(13:06)右手にりっぱなお屋敷。

莇 吉五郎家

酒々井町酒々井地区は、戦国時代には本佐倉城の城下町として、また江戸時代には佐倉藩の城下町、旧成田街道の宿場町、佐倉七牧(徳川幕府直轄の野馬牧場)の野馬会所(管理事務所)・野馬払い場の所在する地として栄えた場所です。

莇(あざみ)吉五郎家は、江戸時代の後期に油販売で成功し、明治初期の吉五郎の代には醤油醸造業を営んでいました。

現在の土蔵二階建て建物と平屋建物は、明治27年刊行『日本博覧図千葉県編』と同一の建物と同一の建物であるから、これ以前に建築された兼住宅建物と考えられます。

当家は現在においても歴史ある酒々井地区の中核的な建物として歴史的景観を形成しています。

注:「本佐倉城」跡は街道の北西にあるようです。

「莇(あざみ)」という姓は、かなり珍しそう。

その先にも古民家が二軒。

島田長右衛門家・島田政五郎家

・・・島田長右衛門家は江戸時代に幕府野馬御用を勤めていた家で広い敷地を有し、かつては宅地裏に野馬会所と野馬払い場が続いていました。隣接する島田政五郎家は島田長右衛門の分家であり、やはり宅地裏に野馬会所と野馬払い場が続いていました。

現在の建物は明治10~20年頃に建てられた店舗兼住宅で、道路に面する店舗は南北棟、住宅棟は店舗と直行する町屋づくりになっています。当時の商家の邸宅として『日本博覧図千葉県編』(明治27年刊行)にも掲載されていました。・・・

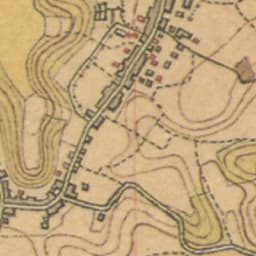

1880年代のようす。西に2箇所城の記号があり。上方が「本佐倉城」跡?

1880年代のようす。西に2箇所城の記号があり。上方が「本佐倉城」跡?

2010年代のようす。右に酒々井地区。

2010年代のようす。右に酒々井地区。

三谷家は旧成田街道に面し、江戸時代からの呉服太物を扱う老舗として佐倉に唯一残っている商家。袖蔵の創建は棟札により明治17年(1884)と判明し、主屋もその頃には建っていたと考えられています。(宿内で現在も呉服店を経営)

「旧堀田邸」を出て街道に戻ります。

「ここは武家町です」という案内板。街道とは一、二本くらい南側の住宅街の道を進むことにしました。「野狐台町」という名に引かれて。

左折して街道に戻ります。(11:49)案内板。

この手前・左手に「三谷家」の住宅があります。通りを挟んだ前には大きな店構えの「寝具のミタニ」さん。

ここにも古いおうち。

(11:56)右手に「佐倉順天堂」。

解説板。

解説板。佐倉順天堂は、天保14年(1843)、長崎で蘭医学を修め、江戸で開業していた佐藤泰然(たいぜん:1804~1872)が、佐倉藩主堀田正睦(まさよし)の招きを受け、佐倉に移り、佐倉本町に蘭医学塾及び診療所として「順天堂」を開設したことに始まる。

泰然は帝王切開などの新しい外科手術を行い、種痘の普及にも努めるなど最先端の診療を行った。また、西洋医学による治療と同時に医学教育が行われ、佐藤尚中をはじめ明治医学界をリードする人々を輩出した。慶応元年(1865)の記録によれば、塾生は北海道から熊本県までの全国から100名にも及び、泰然の弟子は数百名、孫弟子まで含めると3000名を超えるといわれる。

現在、佐倉順天堂記念館として一般公開されている建物は、安政5年(1858)に成田街道の向い側から移転し、その後拡充されたものの一部で、明治27年(1894)に刊行された『日本博覧図 千葉県之部 初編』に収載された銅版画にある診療棟の一部にあたる。この記念館になっている建物を含む範囲を史跡として指定し、保護している。

(この項、「千葉県教育委員会」HPより)

佐倉の街並みを過ぎます。

佐倉の街並みを過ぎます。(12:09)「酒々井町」へ。

この辺りからは「佐倉街道」というよりは「成田街道」がふさわしいようです。

成田街道の由来は佐倉道である。佐倉道は房総最大の佐倉藩や多古藩、小見川藩の北総の諸藩の参勤交代に利用された公用の道だったが、成田街道の隆盛にともない「成田道」「成田街道」と人々に呼ばれるようになっていったと云われる。

しかし、成田街道(佐倉道)という名称を冠した街道でありながら、目的地まで統一した管理下に置かれたわけではなく、新宿~八幡宿までが道中奉行支配下、大和田宿・臼井宿・酒々井宿・寺台宿が佐倉藩領という奇妙な街道であった。

成田山への信仰は元禄の頃から盛んになってくる。町民文化の華が咲き、太平の世を迎えたこの時代、町民に財力がつき、信仰と行楽を兼ねた旅行ブームが興る。江戸から成田までは三泊四日と、最も手軽な旅程であったためか、幕末には、年間200万人が参詣に訪れていたそうだ。また、子供に恵まれなかった初代市川団十郎が、熱心に信仰を示したことなども、成田参詣がいっそう盛んになった理由の一つともいわれている。子供に恵まれなかった人気役者市川団十郎が成田山を信仰し、その信仰により男子を得たことが、庶民の目を成田山にむけさせることになったのだろう。

(この項、「

(この項、「 」HPより)

」HPより)その手前にあるおそば屋さんで、昼食休憩。

再開。すぐ先、左手の坂道(旧道)を上って行きます。

(12:46)「猿楽場(さかくば)」バス停。中世の千葉氏関連の遺跡があったようです。

(12:46)「猿楽場(さかくば)」バス停。中世の千葉氏関連の遺跡があったようです。のどかな道筋。

1880年代のようす。○地点で左折し右折。

1880年代のようす。○地点で左折し右折。

2010年代のようす。左折せず、道なりに進んでしまいました。

2010年代のようす。左折せず、道なりに進んでしまいました。下方の広い道路は国道296号線。

「成田街道」という標示。

この先で、先ほどの国道に合流します。

(12:59)「上本佐倉」交差点。

左手に見える道が旧道。

左手に見える道が旧道。しばらく進み、左折して「酒々井宿」へ向かいます。

(13:06)右手にりっぱなお屋敷。

莇 吉五郎家

酒々井町酒々井地区は、戦国時代には本佐倉城の城下町として、また江戸時代には佐倉藩の城下町、旧成田街道の宿場町、佐倉七牧(徳川幕府直轄の野馬牧場)の野馬会所(管理事務所)・野馬払い場の所在する地として栄えた場所です。

莇(あざみ)吉五郎家は、江戸時代の後期に油販売で成功し、明治初期の吉五郎の代には醤油醸造業を営んでいました。

現在の土蔵二階建て建物と平屋建物は、明治27年刊行『日本博覧図千葉県編』と同一の建物と同一の建物であるから、これ以前に建築された兼住宅建物と考えられます。

当家は現在においても歴史ある酒々井地区の中核的な建物として歴史的景観を形成しています。

注:「本佐倉城」跡は街道の北西にあるようです。

「莇(あざみ)」という姓は、かなり珍しそう。

その先にも古民家が二軒。

島田長右衛門家・島田政五郎家

・・・島田長右衛門家は江戸時代に幕府野馬御用を勤めていた家で広い敷地を有し、かつては宅地裏に野馬会所と野馬払い場が続いていました。隣接する島田政五郎家は島田長右衛門の分家であり、やはり宅地裏に野馬会所と野馬払い場が続いていました。

現在の建物は明治10~20年頃に建てられた店舗兼住宅で、道路に面する店舗は南北棟、住宅棟は店舗と直行する町屋づくりになっています。当時の商家の邸宅として『日本博覧図千葉県編』(明治27年刊行)にも掲載されていました。・・・

1880年代のようす。西に2箇所城の記号があり。上方が「本佐倉城」跡?

1880年代のようす。西に2箇所城の記号があり。上方が「本佐倉城」跡?

2010年代のようす。右に酒々井地区。

2010年代のようす。右に酒々井地区。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます