大きく「堀切菖蒲水門」と。「Googleマップ」用に描かれているのでしょうか?

この付近の「荒川」だけでも、「四ツ木駅」、「新四つ木橋」などと土手の道に大きく描かれています。中には、「木根川橋」のようにかすれてしまっているものもありますが。

学校の屋上にも、葛飾区の「旧小谷野小」、墨田区の「隅小」とか、と。

「首都高6号線(向島線)」の橋脚。

「首都高6号線(向島線)」の橋脚。

「河口から10㎞」。

対岸の墨田区側。

「水上スキー」が下流に向かって。

「水上スキー」が下流に向かって。

対岸に「隅田川」と結ぶ「隅田水門」が見えます。かつての「綾瀬川」の水路。

(「Googleマップ」より。墨田区側から。)

この水門は、荒川と隅田川を結ぶ水路(荒川―旧綾瀬川―隅田川)として二つの川の流れを調節する。荒川は、北区岩淵水門付近から明治末期から大正中期にかけて開削された放水路。 都内の治水事業としては最大級。旧綾瀬川は隅田川に流入していたが、荒川沿いに流れを変え、中川も荒川をはさんで分断された。また田畑や寺社、街並みなども移転・廃絶を余儀なくされた。

「水門」からの「荒川」。

「水門」からの「荒川」。

(この項、過去の掲載記事より)

2010年代のようす。赤い線が「旧綾瀬川」。荒川と隅田川との間の水路。

2010年代のようす。赤い線が「旧綾瀬川」。荒川と隅田川との間の水路。

「首都高」下からスカイツリーを望む。

「首都高」下からスカイツリーを望む。

「堀切橋」と京成線「鉄橋」。

「堀切橋」と京成線「鉄橋」。

「堀切小橋」から来た道を振り返る。

「堀切橋」に到着。

かつての「堀切橋」はもう少し下流にありました(「隅田水門」付近)。

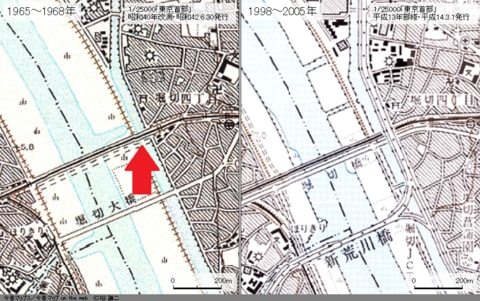

↑のように移設。(「今昔マップ」より)

↑のように移設。(「今昔マップ」より)

三代目である現在の橋は1965年(昭和40年)に開通しました。旧橋「堀切大橋」は撤去され、ほぼ同じ場所に首都高6号向島線の「新荒川橋」が架けられています。

この先、「荒川」は大きく北西へカーブします。その理由が千住の宿(市街地)を避けるためだった、とか。

・・・

荒川放水路のルート候補は、主なもので4つありましたが、治水上の効果や実現性、宿場町として栄えていた千住町を迂回するなどの背景から、現在のルートが採用されました。

○上流部

広大な荒川河川敷の北岸(熊谷堤)に寄せて蛇行部をショートカット

○中流部

千住町の北を迂回する形で隅田川から離れ、綾瀬川から中川へ通じる流路に沿わせて中川に連絡

○下流部

中川横断後は中川沿岸の市街地を避け、やや東にふくらませて中川河口に導く

○が「千住宿」。

○が「千住宿」。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

JR北千住駅方向(旧「千住宿」)を望む。

今回は、ここまで。次回は、赤羽岩淵まで歩く予定。

先月末、柴又「川甚」が閉店しました。創業231年の老舗でした。このブログでも取り上げたことがあります。

川甚は江戸後期の寛政年間に創業しました。古くは江戸川の畔にあり、川から船で直接お部屋へ上がっていただけました。明治38年の写真や、当時の文学作品でその姿が描かれています。その後、大正初期の河川の改修工事、昭和の国道の整備などで現在の場所へ移りました。場所や建物は移り変わりましたが、本館から眺める矢切の渡しは、当時の空気を思い起こさせてくれます。

寅さんの故郷、原風景である柴又。ここ川甚は、映画「男はつらいよ」の記念すべき第一作に登場しました。寅さんの妹さくら(倍賞千恵子)と博(前田吟)の結婚披露宴の舞台です。本館の門構えは、式に遅れて来たたこ社長(太宰久雄)が原付で乗り付けたシーンそのままです。

今もなお1969年公開当時と同じ姿で、そこにあります。

文人たちにも愛された川甚。様々な文学作品の舞台として描かれました。

・ 夏目漱石『彼岸過迄』より

敬太郎は久し振りに晴々とした良い気分になって水だの岡だの帆かけ舟などを見廻した。

......二人は柴又の帝釈天の傍まで来て「川甚」という家に這入って飯を食った。

・ 尾崎士郎『人生劇場』より

道が二つに分かれて左手の坂道が川魚料理「柳水亭」(これは後の「川甚」)の門へ続く曲がり角までくると吹岡は立ちどまった。

・ 谷崎 潤一郎『羹』より

巾広い江戸川の水が帯のように悠々と流れて薄や芦や生茂った汀に「川甚」と記した白地の旗がぱたぱた鳴って翻っている。

・ 松本清張『風の視線』より

車はいまだにひなびているこの土地ではちょっと珍しいしゃれた玄関の前庭にはいった。

「川甚」という料亭だった。

文人たちにも愛された川甚。様々な文学作品の舞台として描かれました。

昭和の時代、お客様の余興の一環として、サイン帳に一筆記していくといった風潮がありました。残された4冊のサイン帳は昭和20~40年代のもので、松本清張をはじめ、三島由紀夫、黒澤明、手塚治虫など文学、映画、芸能など各界を代表する人々の名前が数多く記されています。

こうしたサインの数々を新館にて展示しております。明治から昭和の川甚の写真もございます。ご来店の際は是非ご覧ください。

(「 」HPより)

」HPより)

コロナ禍がなければ、まだ続いていたことでしょう。老舗といわれるお店・料亭などの廃業が相次ぐ世の中です。