「国道465号線」深堀バイパスとの交差点に。

右手奥には、「JAいすみ グリーンスパいすみ」の建物。

房総らしい低い山並みが見える。

房総らしい低い山並みが見える。

街道は右に大きくカーブします。

右手奥に緑豊かな低山。

「宮元橋」で「新田川」を越えます。

すぐ左折し、しばらく「新田川」に沿って進むと、「いすみ鉄道」の踏切を渡ります。

「房総街道踏切」。

「房総街道踏切」。

※今夏。内房線・五井で乗り換え、小湊鐡道」、「いすみ鉄道」と乗り継いで大原まで列車の旅をしました。

いすみ鉄道の終点「大原駅」方向。

いすみ鉄道の終点「大原駅」方向。

「大多喜駅」方向。

「大原駅」に向かう坂。

「大原駅」に向かう坂。

「塩田川」を渡ります。 上流方向。

上流方向。

下流方向。いすみ鉄道の鉄橋。

下流方向。いすみ鉄道の鉄橋。

「大原はだか祭り」のポスター。

9月下旬の2日間にわたって行われる雄壮な祭りです。十数基の神輿が一斉に海へとかつぎこまれ、もみあう″汐ふみ″が祭りのハイライト。勇ましく、雄々しく、神輿が海の中を駆け巡り、投げ上げられます。そして夕闇のせまる頃、花火を合図に大原小学校校庭に集まり、神輿を高く上げて別れを惜しむ″大別れ式″。海の男たちの情熱と優しさの両面を十分に感じることのできるこの祭りには熱心なファンも多く、毎年多くの観衆でにぎわいます。関東随一とも言われる、大原はだか祭り。強烈な感動が、心の中を駆けぬけていくようです。

現在の行事は、昔のものと少し異なるが、初日午前9時頃大原地区の神輿十社は親神(おやがみ)である鹿島神社に参集、法楽施行、午後大原漁港に向う。東海・浪花両地区の神輿もそれぞれ地区の行事後大原漁港へ集結。十八社がそろって五穀豊穣・大漁祈願ののち汐ふみの行事にうつる。

この汐ふみは、この祭りの三大みどころの一つで、怒濤の中で神輿が数社もみあうさまは勇壮豪快の一語につきる。汐ふみ行事後は、木戸泉酒造前に全部の神輿が打ちそろったのち、二社が並列で唄いおどり、もみあって大原小学校の校庭へ向かう。

(この項、「

(この項、「 」HPより)

」HPより)

右手に「木戸泉」酒造。

永年頑に守り続けている木戸泉独特の酒母造り

「高温山廃酛(モト)」

木戸泉では、天然の生の乳酸菌を用いて高温で酒母を仕込む高温山廃酛で、

麹菌・乳酸菌・酵母菌の3つの菌がのびのび発酵する酒母造り手法を

50年以上変わらず守り続けています。

天然の乳酸の可能性を追求し続け、健康や安全・個性をテーマに掲げて挑む『旨き良き酒づくり』。

揺らぐことのない木戸泉の蔵ビジョンのもと、邁進しています。

添加物や農薬、化学肥料を

一切使用しない日本酒を造りたい

明治12年の創業から時を経て、現在の木戸泉を特徴づける大きな転換期を迎えたのは昭和31年。3代目蔵元の決断により、醸造法を「高温山廃酛」仕込みへと切り替えました。

当時は大量生産が必須の高度成長期。調味液で量を増す三増酒が大衆のニーズを賄っていた時代に、防腐剤として使用されていたサリチル酸の危険性にいち早く気づき、防腐剤に頼らずとも長期間貯蔵できる酒造りに取り組んだのです。

「添加物や農薬、化学肥料を一切使用しない日本酒を造りたい」

という三代目蔵元の強い想いから、昭和42年には、添加物はもちろん、原料となる米も農薬や化学肥料を一切使わない、自然農法米を100%使用した、自然醸造酒(現在の銘柄名「木戸泉 自然舞」)の製造も始めました。・・・

(この項、「 」HPより)

」HPより)

向かいには「ギャラリー泉」。

石造っぽい見た目はモルタル。三連の半円アーチ窓の隣に何故か一枠のみアーチでなく、シンメトリーを崩している。

振り返る。

振り返る。

メインストリートを進む。

古い商家の趣。

古い商家の趣。

大原駅への道。

右手には、古びた銅板葺きの看板建築。

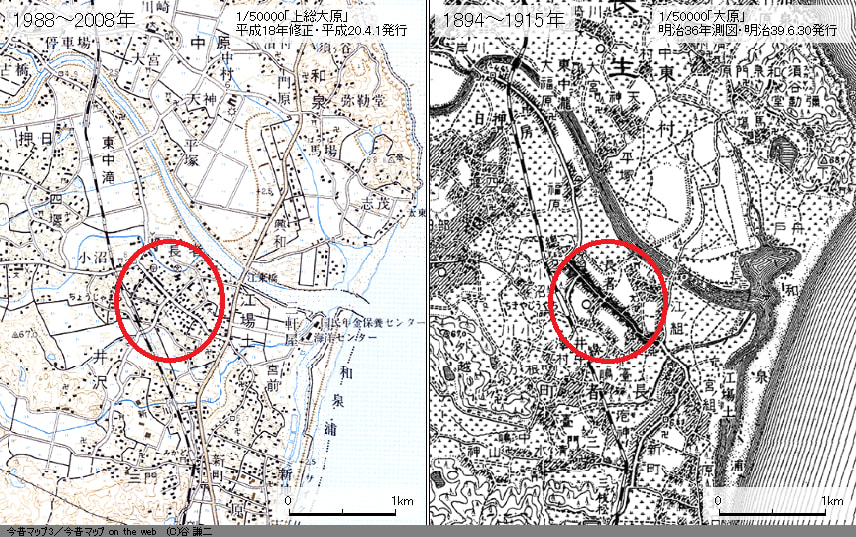

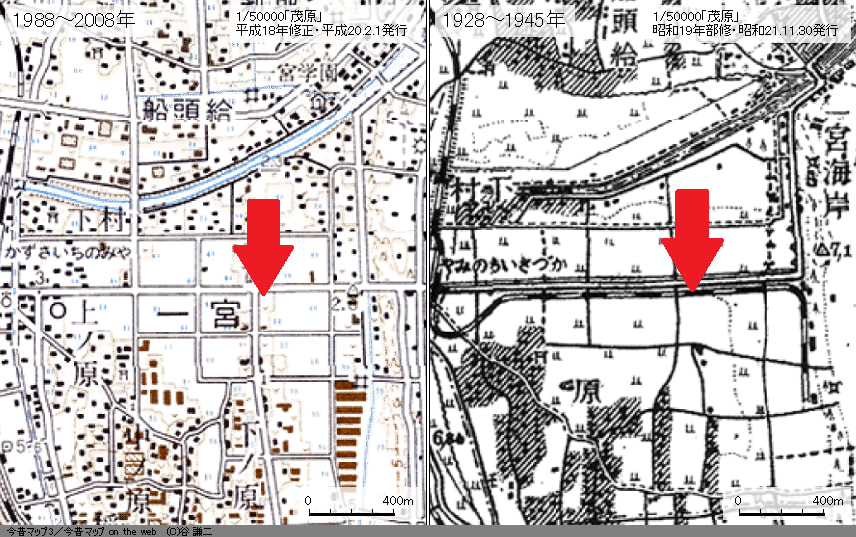

この付近の今昔。

(1880年代)街道沿いに町屋。 (現在)大原駅中心に市街地が発展。

外房線「三門駅」。

外房線「三門駅」。

左手には外房線。

左手には外房線。 道端には、「日在城址」碑。

道端には、「日在城址」碑。 (「古城盛衰記」HPより)

(「古城盛衰記」HPより) 遠く海方向。

遠く海方向。

手入れの行き届いた槇の生垣が続きます。

手入れの行き届いた槇の生垣が続きます。

「三省学校跡」碑。

「三省学校跡」碑。

房総らしい屋根。

房総らしい屋根。

(現在)水準点が表示されている。

(現在)水準点が表示されている。

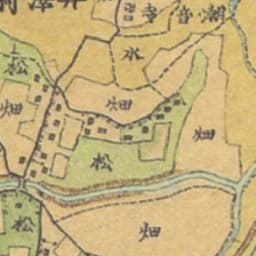

(1880年代)道沿いに街並みが形成されている。

(1880年代)道沿いに街並みが形成されている。

旧江場土村。

旧江場土村。

イチョウ並木。

イチョウ並木。

下流方向。

下流方向。

」HPより)

」HPより)

「池田屋菓舗」。

「池田屋菓舗」。

」HPより)

」HPより)

のんびりと街道歩き。

のんびりと街道歩き。

「手打ちそば ひらが」。

「手打ちそば ひらが」。

バス停「東中滝」。

バス停「東中滝」。

細長い土地。

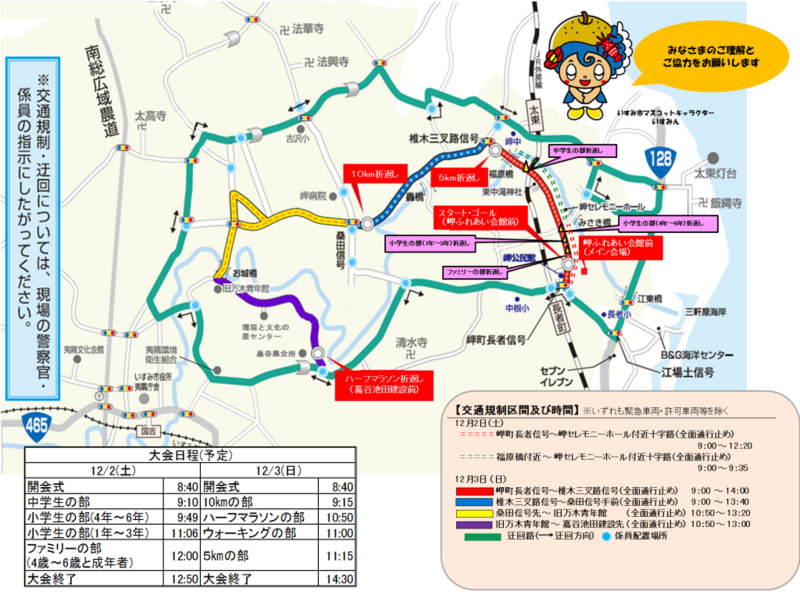

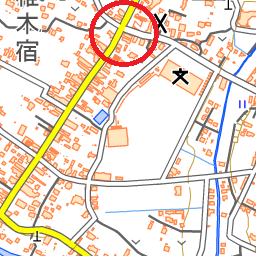

細長い土地。 「岬町椎木」交差点。この付近は、かつて曲尺手(桝形)

「岬町椎木」交差点。この付近は、かつて曲尺手(桝形) 」HP参照)

」HP参照)

(現在)〇がかつての「曲尺手」跡。

(現在)〇がかつての「曲尺手」跡。

(1880年代)宿の南で屈折し、東方に向かう。

(1880年代)宿の南で屈折し、東方に向かう。 市内循環。1日に5本運行。

市内循環。1日に5本運行。 まっすぐな道沿いの家並み。

まっすぐな道沿いの家並み。

」HPより)

」HPより)

「小安商店」。

「小安商店」。

かつての商家。

かつての商家。

!!

!!

左右の森も少なくなり、

左右の森も少なくなり、

「岬町椎木(しいぎ)」。

「岬町椎木(しいぎ)」。 「梨販売所」。

「梨販売所」。

」HPより)

」HPより) 「太田和農園」。

「太田和農園」。

「椎木商店街」に入ります。

「椎木商店街」に入ります。

「梨街道・椎木(しいぎ)商店街・みさき」。

「梨街道・椎木(しいぎ)商店街・みさき」。

門扉のみの敷地。

門扉のみの敷地。

旧道。

旧道。

線路方向を望む。

線路方向を望む。  「伊南房州通往還(房総東往還)」へ。

「伊南房州通往還(房総東往還)」へ。 のどかな田園地帯。

のどかな田園地帯。 「伊南房州通往還」に合流します。

「伊南房州通往還」に合流します。

外房線。

外房線。 駅方向。

駅方向。

けっこう車の量が多い。

けっこう車の量が多い。

右手の家並み。

右手の家並み。

左手にほんの少し旧道が。

左手にほんの少し旧道が。

「なのはな 東浪見店」。

「なのはな 東浪見店」。  →「岬町長者」方向。

→「岬町長者」方向。

サーファーの姿が。

サーファーの姿が。

遠くに海が。

遠くに海が。

(「サンケイニュース」より)

(「サンケイニュース」より)

」HPより)

」HPより) さかなクンと。

さかなクンと。

(「食べログ」より)

(「食べログ」より)

アプローチ。

アプローチ。

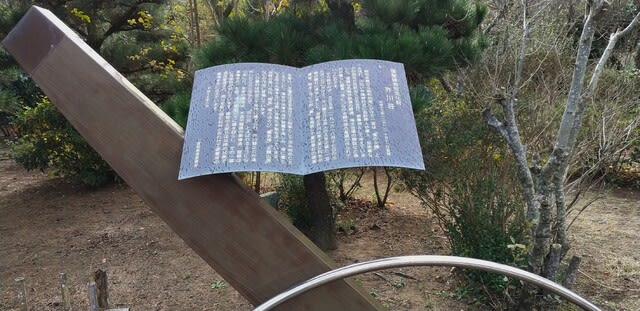

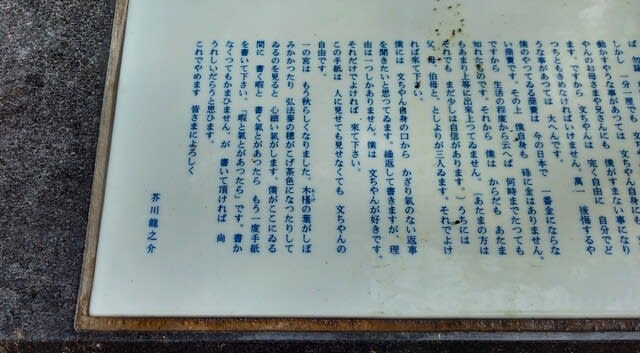

「芥川龍之介文学碑」。

「芥川龍之介文学碑」。

「小高倉之助歌碑」。

「小高倉之助歌碑」。

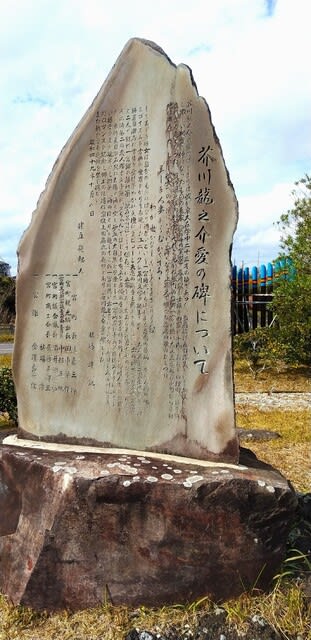

「芥川龍之介愛の碑」。

「芥川龍之介愛の碑」。

「黄塵碑」。

「黄塵碑」。 全景。

全景。 「一宮海岸広場マップ」。

「一宮海岸広場マップ」。

遥か目の上です。

遥か目の上です。 「一宮海岸海水浴場」。

「一宮海岸海水浴場」。

周囲に田畑が広がる。

周囲に田畑が広がる。

「平沼騏一郎元総理大臣別荘跡」碑。

「平沼騏一郎元総理大臣別荘跡」碑。 上流方向。

上流方向。

ひと群れの水鳥。

ひと群れの水鳥。

「一宮庵」。

「一宮庵」。

釣り人も両岸に。

釣り人も両岸に。

九十九里浜。

九十九里浜。

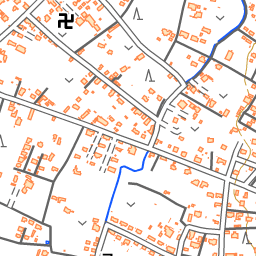

(現在)

(現在)

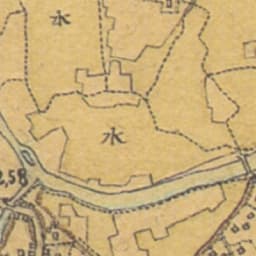

(1880年代)

(1880年代)

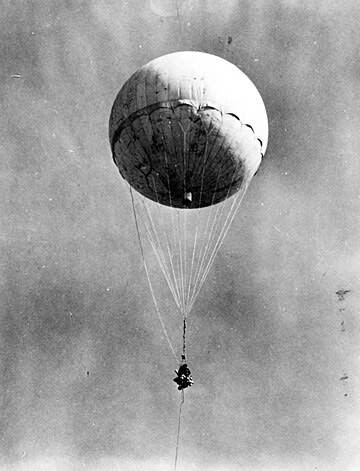

〇付近。風船爆弾打ち上げ 基地跡。

〇付近。風船爆弾打ち上げ 基地跡。