「磯見川」に向かって下ります。

来た道を振り返る。けっこうな急坂です。

左手小高い丘の上に、

「日本ペット診療所」の施設。

右手遠くに海。

かつてはもっと向こうに陸地が続いていたのでしょうね。

ソバ畑。 白い花が咲いています。

白い花が咲いています。

「磯見橋」。

「磯見橋」。

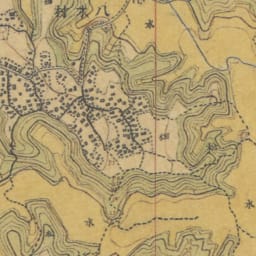

かつて、河口付近に「通蓮洞」がありました。

・・・

今回ご紹介する「通蓮洞」は、「磯見川」の河口付近にある「洞窟(どうくつ)」のことで、「名所」として賑わい、「通漣洞」、「通漣坊」、「潮漣洞」とも読み書きしていました。

「千葉縣海上郡誌」の「潮漣洞」の「項」には、

「豊岡小浜磯見川の河口にあり、一名「通漣坊」ともいう。

潮汐(ちょうせき)沿岸を洗い、岩石為めに穿(うが)たれて一の大なる竈(かまど)形の空洞を生ず。

一洞崩壊すれば、随(したがって)って一洞を生ず。

世俗之(これ)を「延命淵」と称す。

数十年前には、川の左右両岸に大小二個あり。

小なるを「女竃(めがま)」と称し、大なるを「男竃(おがま)」と称せり。

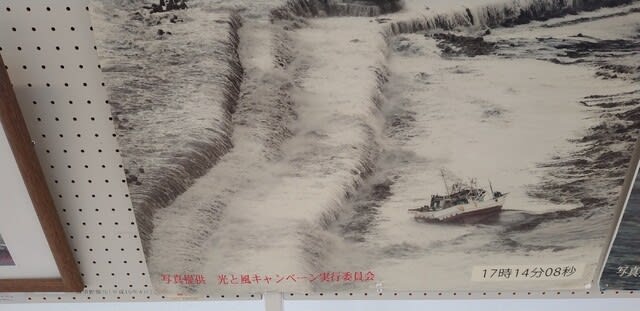

海上浪(なみ)高き時は、侵入する潮汐、恰(あたか)も長鯨(ちょうげい)の水煙を呼出(こしゅつ)するが如く、実に奇観なり。

遠近伝えて奇異の顕象(けんしょう)となし、夏季観客常に絶えずという。」

と記され、「通蓮洞」の「項」には、

「小浜磯見川の河口に「通漣洞」あり。

往昔(おうせき)「安倍晴明(あべのせいめい)」、垣根長者の娘「延命姫」の慕(した)うところとなる。

「晴明」之(これ)を厭(きら)い、夜に乗じて逃れ去る。

姫追慕、踪跡(そうせき)を尋ねて此(ここ)に至る。

「晴明」履(くつ)を岩上に残し、去て「真福寺」に入る。

姫至り之を見て、「晴明」既に死せりとなし、身を踊らして怒涛(どとう)の淵に投ず。

空洞此(この)時より生じ、随(したがっ)て破るれば随て成る。

居民此処(ここ)を称して「延命が淵」と云う。」

と記されています。

要約しますと「陰陽師(おんみょうじ)」の「安倍晴明」と「夫婦」になった「長者」の「娘」、「延命姫」は、醜い顔の「痣(あざ)」のために「晴明」に嫌われ、逃げられてしまいます。

後を追った「延命姫」が「通蓮洞」のところに行ってみると、そこには「晴明」の「衣類」と「草鞋(わらじ)」が。

絶望した「姫」は「晴明」を慕って「海」に「身」を投げてしまいました。

しかし「晴明」は死んでおらず、「姫」を騙したという「悲しい物語」です。

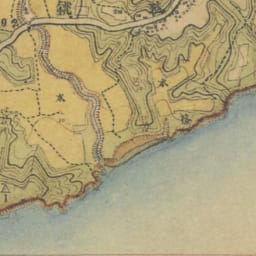

上記のような「延命姫伝説」の「舞台」でもある「通蓮洞」は、「旭市」との境にあり、「小浜側」の「男竃」は、「小浜通蓮洞」、「上永井側」の「女竃」は「上永井通蓮洞」と呼ばれていて、「男竃」は明治30年代に消滅し、「女竃」は「岩山」の「残骸」が昭和30年代まで見られ、河口の「砂洲(さす)」が広く美しかったそうです。

また「岩」が「潮」を噴き上げる壮観な「景観」は、素晴らしく風光明媚(ふうこうめいび)な場所であったそうです。

現在「通蓮洞」へは「畑」の中の「道」を入った奥にある「空き地」に「車」を停めて、徒歩で「海岸」まで降りていくことになりますが、「通蓮洞」跡へ続く「遊歩道」は現在「立ち入り禁止」となっていています。

「悲しい物語」の「舞台」であり、風光明媚な「観光地」であった「通蓮洞」。

「通蓮洞」に想いを馳せ、「景勝地」「屏風ヶ浦」「刑部岬」にお出かけしてみませんか?

(この項「 」HPより)

」HPより)

来た道を振り返る。

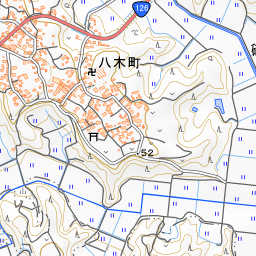

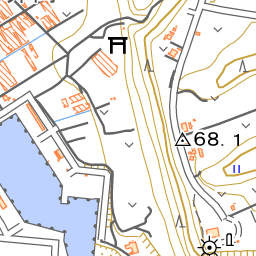

今度は上り坂になります(標高55m→4m→55m)。

振り返り、振り返り、上がってくる。

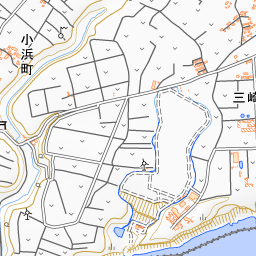

「小浜町」の集落に入ります。

左手の高台にずらり「青面金剛像」「庚申塔」等の石仏。

青面金剛(しょうめんこんごう)神は庚申とも呼ばれる。 中世以降、庚申といえば阿弥陀、山王権現、帝釈天などであったが、江戸時代に至って、6臂[ぴ]の像が盛んに造られた。 その像の足下に、「見ざる・聞かざる・言わざる」の3猿が彫刻されたものが多く、2羽の鶏が、使いとして彫られているものもある。

お昼前、のどかなひととき。

と、右手には風力発電の巨大な風車が。

おうちの森に重なるかのように。

おうちの森に重なるかのように。

農作業で軽トラなどの行き来は多い。

農作業で軽トラなどの行き来は多い。

田んぼや畑。

田んぼや畑。

海抜55mから4mへ、

海抜55mから4mへ、

前方が開ける手前に、「日本ペット診療所」の看板。

前方が開ける手前に、「日本ペット診療所」の看板。 」HPより)

」HPより)

この道が下の畑に下りる道?

この道が下の畑に下りる道?

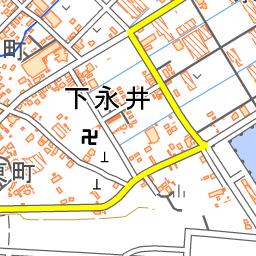

「つなみ避難場所 上永井公園」。標高65.9m。

「つなみ避難場所 上永井公園」。標高65.9m。

「海辺里」。ここで昼食。

「海辺里」。ここで昼食。 海鮮ちらし寿司。地魚づくし。

海鮮ちらし寿司。地魚づくし。

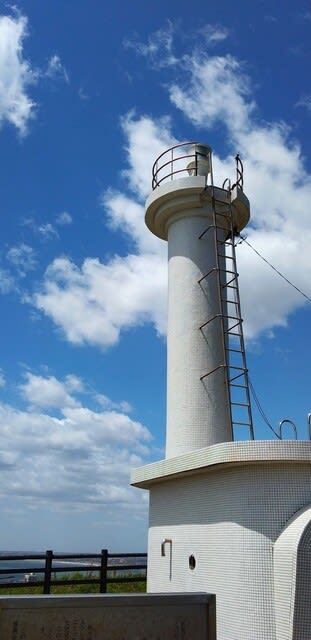

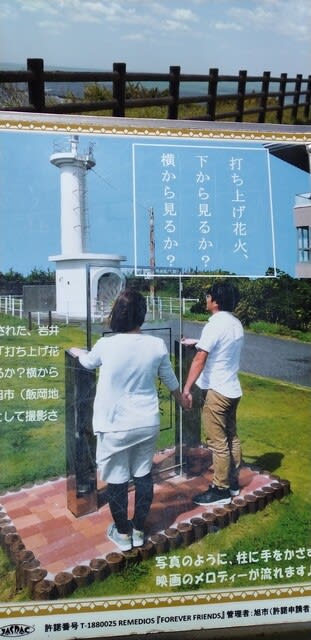

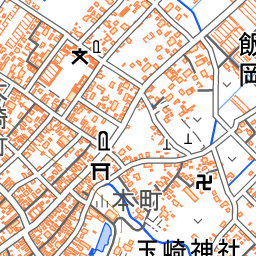

→「飯岡灯台」「屏風ヶ浦」。

→「飯岡灯台」「屏風ヶ浦」。  飯岡から旭駅に。

飯岡から旭駅に。

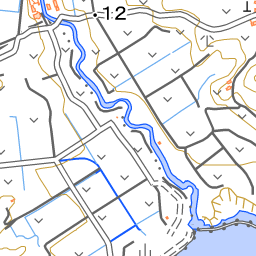

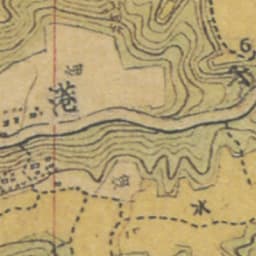

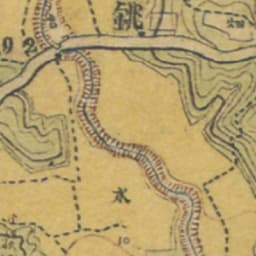

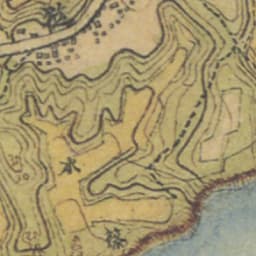

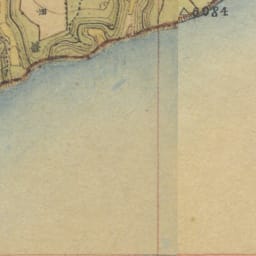

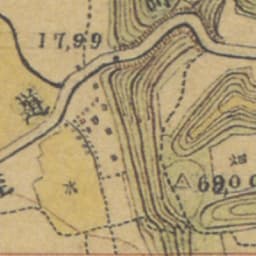

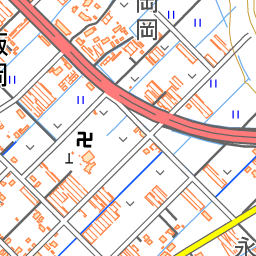

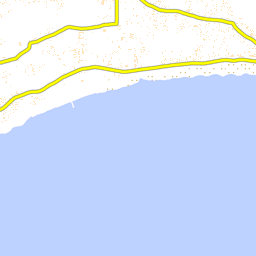

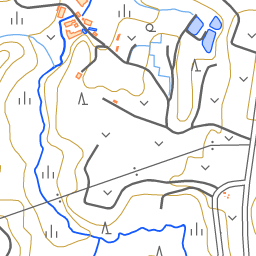

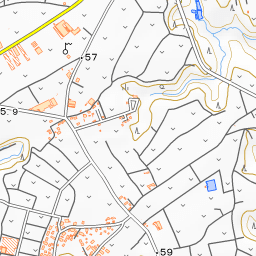

(現在)砂州が沖に伸びています。

(現在)砂州が沖に伸びています。

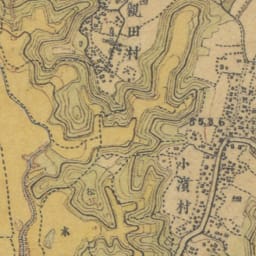

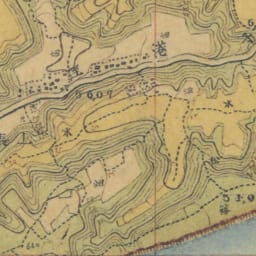

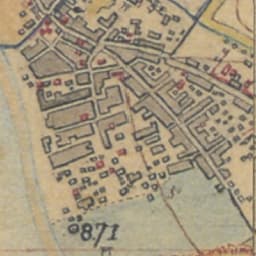

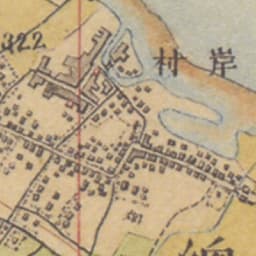

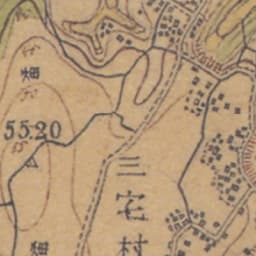

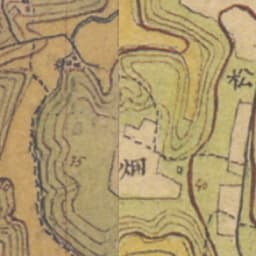

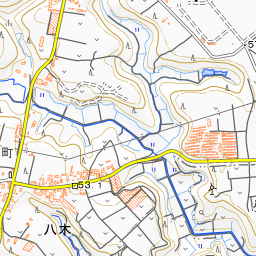

(1880年代)岬のような地形ではありません。

(1880年代)岬のような地形ではありません。

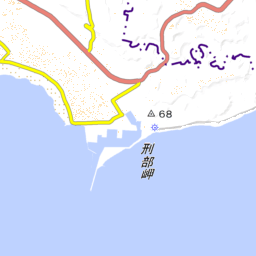

「屏風ヶ浦と刑部岬」。

「屏風ヶ浦と刑部岬」。 (この項、「Wikipedia」より)

(この項、「Wikipedia」より)

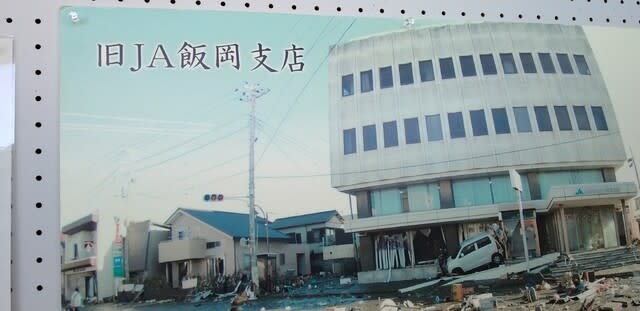

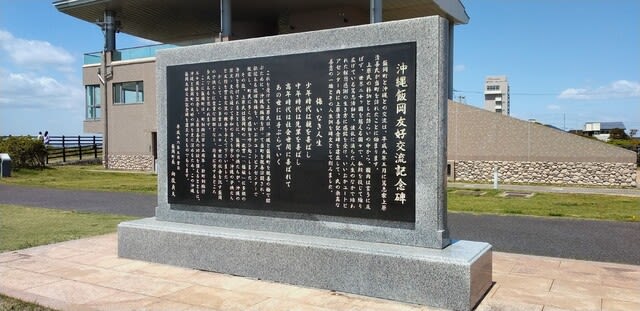

「沖縄飯岡友好交流記念碑」。

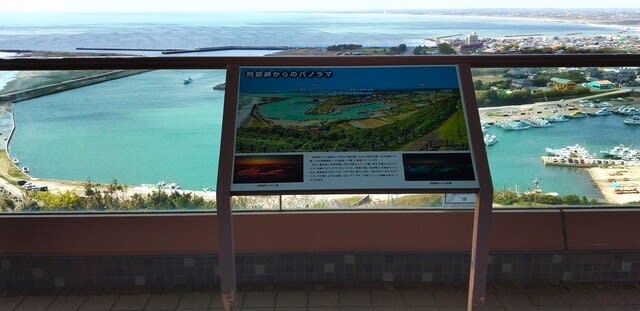

「沖縄飯岡友好交流記念碑」。 「飯岡刑部岬展望館」。

「飯岡刑部岬展望館」。 遠くに続く「九十九里浜」。

遠くに続く「九十九里浜」。

」より)

」より)

遠く九十九里浜が連なる。

遠く九十九里浜が連なる。 左手奥が刑部岬の先端。

左手奥が刑部岬の先端。 「飯岡刑部岬展望館」が正面に。

「飯岡刑部岬展望館」が正面に。

「希望の鐘」。

「希望の鐘」。

「ちばてつやが育った町(『

「ちばてつやが育った町(『

灯台の方へ向かいます。

灯台の方へ向かいます。 現在は、遊歩道になっています。

現在は、遊歩道になっています。

右に「海津見神社」。

右に「海津見神社」。

かつての往還道になっている。

かつての往還道になっている。

「塙廣屋」。屋号?

「塙廣屋」。屋号? 国道356号「利根水郷ライン」を横切る。

国道356号「利根水郷ライン」を横切る。

「銚子市立海上幼稚園」。奥に「海上小学校」。

「銚子市立海上幼稚園」。奥に「海上小学校」。

正面は、「藤兵衛支店」。

正面は、「藤兵衛支店」。 来た道を振り返る。

来た道を振り返る。 「銚子信用金庫松岸支店」。

「銚子信用金庫松岸支店」。

少し銚子方向に戻り、右折。

少し銚子方向に戻り、右折。

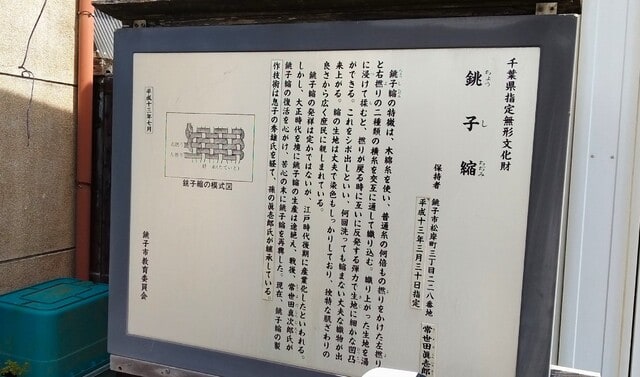

解説板。

解説板。

田植えも間近です。

田植えも間近です。

約50m下がってきたわけです。

約50m下がってきたわけです。

東方向。

東方向。

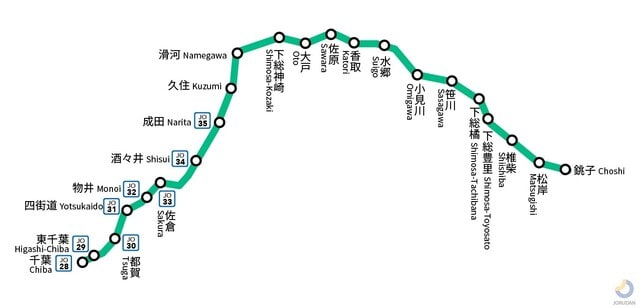

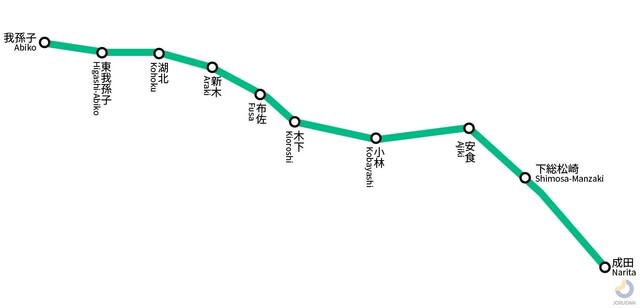

成田線「柴崎踏切」。

成田線「柴崎踏切」。

ガーベラ?

ガーベラ? この花の名は?

この花の名は?

合流地点に記念碑。

合流地点に記念碑。

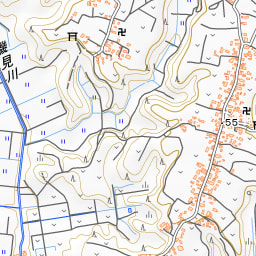

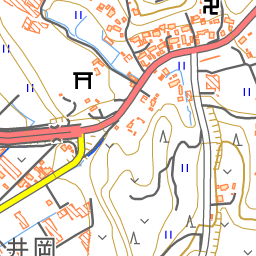

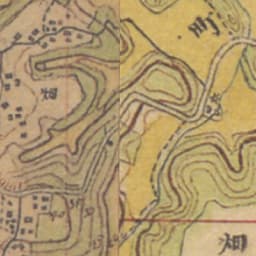

(1880年代)丘陵と丘陵の間を進む。

(1880年代)丘陵と丘陵の間を進む。

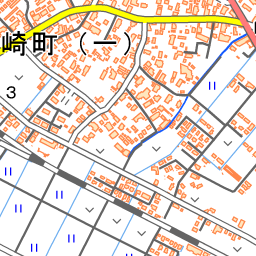

(現在)黄線が県道。白線が旧道。

(現在)黄線が県道。白線が旧道。 西側には畑が広がる。

西側には畑が広がる。

台地に上った分、下るわけです。

台地に上った分、下るわけです。 坂の途中に古い石碑。

坂の途中に古い石碑。

何を植えるのでしょうか?

何を植えるのでしょうか?

ダイコン畑。

ダイコン畑。

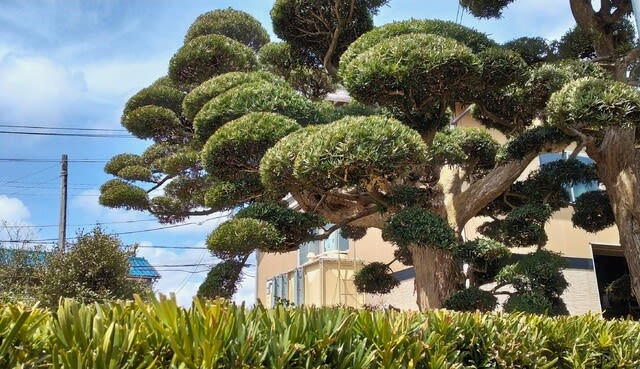

緑濃き

緑濃き

より)

より) キャベツ畑。

キャベツ畑。

旭市から銚子市に入ります。

旭市から銚子市に入ります。

右には谷に降りる細道。

右には谷に降りる細道。 谷の向こうに雄姿を見せる巨大な風車(プロペラ)。

谷の向こうに雄姿を見せる巨大な風車(プロペラ)。 振り返り、振り返りしながら。

振り返り、振り返りしながら。 、

、  見渡す限り、畑が広がる。

見渡す限り、畑が広がる。