街道沿いに家並みが続くようになります。

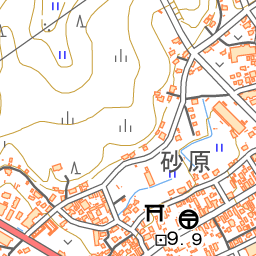

バス停「砂原」(八日市場イ)。

バス停「砂原」(八日市場イ)。

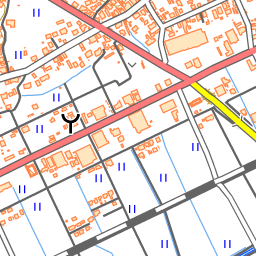

バス停「仲町」。

「裁判所→」。

「裁判所→」。

「千葉地方裁判所八日市場支部」。

「塚本弓具店」。

なかなか素敵な店構え。

八日市場の中心街に入ってきます。

ところで、「八日市場町」とは?

かつて毎月八日に市が開かれ、市場町として発展した。「八日市場」の名はこれにちなむ。似た市名としては、滋賀県の八日市市(ようかいちし、現東近江市)があった。また、匝瑳(そうさ)市に改称後もかつてのイ〜ホの前に「八日市場」の名が付いている。(「Wikipedia」より)

匝瑳市は、平成18年1月23日、八日市場市と匝瑳郡野栄町が合併して誕生した市です。

市の名称については、八日市場市・野栄町合併協議会において、15歳以上の住民を対象に両市町の名称を除いて行ったアンケート調査で1位であったこと、また、両市町の(旧)郡名でもあり住民が共有して一体感の持てる名称であったことから決定しました。

匝瑳という地名は、現存のものでは、奈良東大寺正倉院に伝わる庸調(朝廷に納めた特産物)に見られる天平13年(741年)の記録が最も古いとされています。

匝瑳という地名の由来は、平安時代前期の歴史書「続日本後紀」によれば、5世紀の終わり頃から6世紀のはじめにかけ

て、畿内(現在の近畿地方)の豪族であった物部小事という人物が、坂東(現在の関東地方)を征した勲功によって、

朝廷から下総国の一部を与えられ、匝瑳郡とし、小事の子孫が物部匝瑳氏を名乗ったと伝えられています。

※匝瑳の語源については、諸説あって定まっていませんが、発音での「さふさ」という地名があり、「さ」は「狭」で美しい、「ふさ」は「布佐」で麻の意で、“美しい麻のとれる土地”であったとする説や、「さ」は接頭語で、「ふさ」は下総国11郡中で最大の郡であったことに由来するという説があります。

(この項、「匝瑳市」HPより)

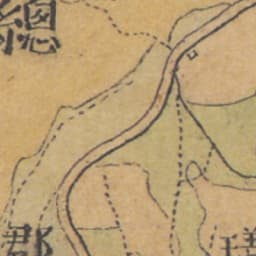

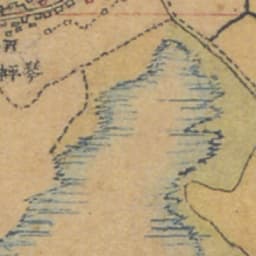

この付近の今昔。

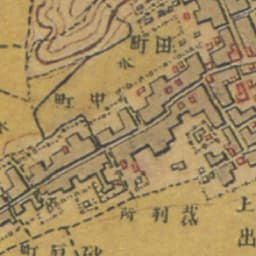

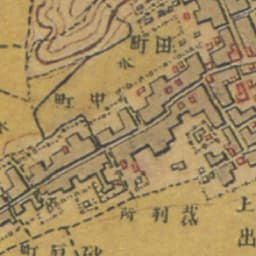

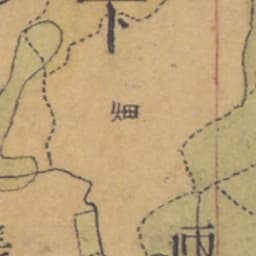

(1880年代)

(1880年代)

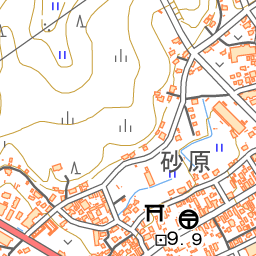

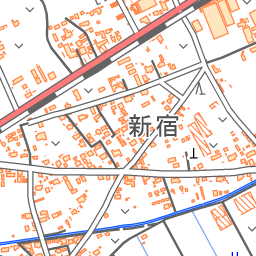

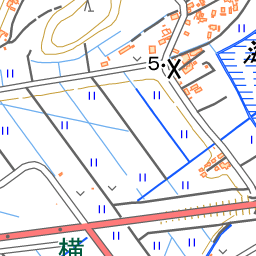

(現在)「八日市場駅」は、右上。

(現在)「八日市場駅」は、右上。

観光案内版。

看板建築。

「灰吹屋薬局」。東金以来、久々に見ました。

重厚な建物が左手に。

「坂本総本店」。

「坂本総本店」。

東金と銚子を結ぶ旧道沿いに建つ商家。この一帯には、昭和中期頃まで土蔵造の建物が多く並んでいたが、現在ではほとんど残っていない。往時の街道に沿った八日市場の集落景観を偲ばせる。

地棟下端にある墨書に、明治38年(1905)に建てられたことや、棟梁名(大木勘□)が記されている。平入の切妻造瓦葺、黒漆喰塗の土蔵造2階建。正面には庇が付くが、庇には鉄棒が掛け渡してあり、かつては地面に置いた重しとの間に暖簾をかけていた。正面庇の屋根には「坂本総本店」の大きな看板がのせられ、軒樋の呼び樋(鮟鱇)にも「坂本」の名がみられる。

国登録有形文化財(建造物)。

(この項、「千葉県教育委員会」HPより)

『坂本総本店』は、創業、文化2年(1805年)。

千葉県北東部にある『八日市場』という土地に、店をかまえています。 『八日市場』は、昔、江戸と銚子を結ぶ浜街道の宿場町でした。地名の由来は、元亀・天正(1570~1592)年頃、毎月八日、十二日に住民のために、市場が定期的に開いていたとされています。

現在の店舗は、黒漆喰塗の土蔵造りで明治三十八年に創建されました。 平成九年に国の『有形文化財』に指定されました。

坂本総本店は、文化2年(1805年)の江戸後期に創業しました。 その当時の八日市場には、茄子畑があり、「茄子」を砂糖漬けにした銘菓『初夢』を創りあげました。 そして、明治四十四年に大正天皇が皇太子のとき八日市場を行啓された際に献上した銘菓『落花煎餅』がございます。 千葉県特産の「落花生」をつかったお煎餅、『落花煎餅』を創りあげました。 お菓子に使われている素材は、ほとんどが、農畜産物です。 卵、砂糖、小麦粉、乳製品、そして、茄子、落花生など、大地から生み出された「恵み」であり、「贈り物」と考えています。 坂本総本店がつくる『初夢』、『落花煎餅』で扱う「茄子」「落花生」は、千葉県から贈られた大切な「素材」と思っています。 私たちは、その「素材」に感謝し、それを活かした美味しさを生み出すこと。 そして、その美味しさをお客様にお伝えし、お届けすることが坂本総本店の仕事と思っております。(「 」HPより)

」HPより)

「鶴泉堂」。

「鶴泉堂」。

「創業天明元年霜月」。

天明元年(1781年)創業より千葉県匝瑳市に店を構える長き歴史をもつ老舗和菓子屋「 鶴泉堂 」

安政の時代には、朝廷に献上され「鶴屋和泉掾」の称号を賜った

店舗は昭和初期に建てられ平成24年に国の登録有形文化財に登録

(「鶴泉堂」HPより)

この建物も、商家。

今回は、ここまで。右折して八日市場駅に向かいます。

「市内循環バス・東本町」、「桜まつり」の幟。

駅前の観光案内所。

「匝(めぐり)の里」。

※「匝」ぐるりとまわる。 また、周囲をぐるりと取り巻く。

「イヌマキ」の大木。

「イヌマキ」の大木。

総武本線「八日市場駅」。

この先、「銚子往還」道は、総武本線から離れて進むことに。

次回は、八日市場駅から旭駅まで歩きます。バス路線もなさそうです。

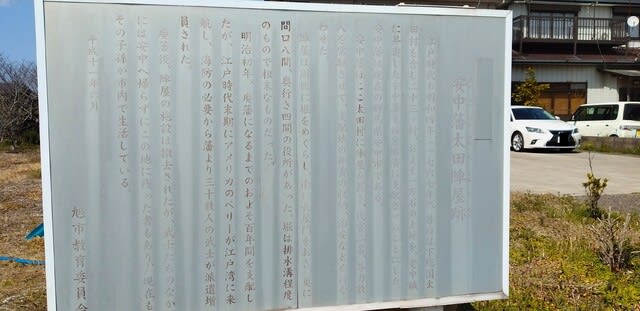

解説版。

解説版。

「郷金旅館」。

「郷金旅館」。

通りの向こうに「真福寺」。

通りの向こうに「真福寺」。 「カワカ金物店」。

「カワカ金物店」。

この施設は?

この施設は?

「沖縄を楽しみましょう 三線ライブもやっています」。

「沖縄を楽しみましょう 三線ライブもやっています」。

旧家の趣。

旧家の趣。

「宿天神青年館」との看板が。

「宿天神青年館」との看板が。

「↑銚子 飯岡駅 ←香取 →足川浜」。

「↑銚子 飯岡駅 ←香取 →足川浜」。 「凜太郎ジェラテリア」。

「凜太郎ジェラテリア」。

道路整備に伴って移転?

道路整備に伴って移転? 槙の生垣が続く。

槙の生垣が続く。

左の旧道に入ります。

左の旧道に入ります。

「小久保畳店」。

「小久保畳店」。

沿道沿いのおうち、鉢植えのチューリップが満開。

沿道沿いのおうち、鉢植えのチューリップが満開。 趣のある門構え。

趣のある門構え。

左側。房総台地に連なる。

左側。房総台地に連なる。 右側。

右側。 「学童多し」の幟。

「学童多し」の幟。 宅地開発中。

宅地開発中。

バス停「井戸野北」。

バス停「井戸野北」。

バス停「延寿寺」。

バス停「延寿寺」。 素敵な屋根のおうち。

素敵な屋根のおうち。

古い石塔。判読不能。

古い石塔。判読不能。

ソテツがたくさん。

ソテツがたくさん。 一風変わった風景。

一風変わった風景。  7.0m。

7.0m。 田植えの準備中。

田植えの準備中。

左側の歩道が旧道? かなり幅広い。

左側の歩道が旧道? かなり幅広い。

両側に家並み。県道104号線。

両側に家並み。県道104号線。 バス停「籾内」。

バス停「籾内」。

バス停「西平木」。

バス停「西平木」。 水準点。6.5m。

水準点。6.5m。

モルタル仕立て。

モルタル仕立て。

「越川肥料店」。

「越川肥料店」。 「←

「←

水準点。地中に埋めてあるケースもあるようです。

水準点。地中に埋めてあるケースもあるようです。

バス停「上谷中橋」。

バス停「上谷中橋」。 「上谷中踏切」を渡る。

「上谷中踏切」を渡る。

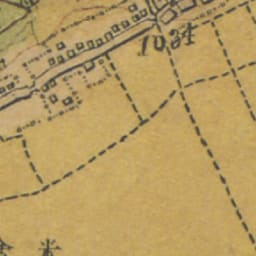

(現在)〇の地点で旧道へ。

(現在)〇の地点で旧道へ。

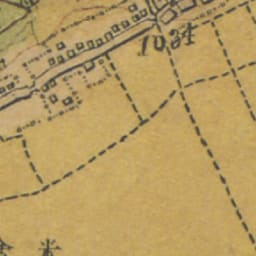

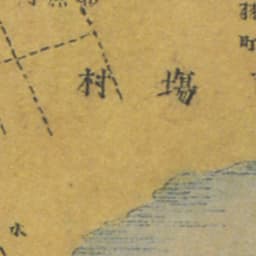

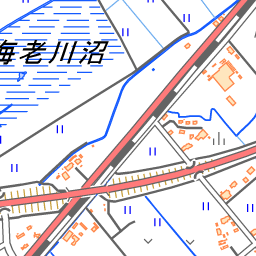

(1880年代)千葉から銚子港を結ぶ街道。

(1880年代)千葉から銚子港を結ぶ街道。

バス停「砂原」(八日市場イ)。

バス停「砂原」(八日市場イ)。

「裁判所→」。

「裁判所→」。

(1880年代)

(1880年代)

(

(

「坂本総本店」。

「坂本総本店」。

」HPより)

」HPより) 「鶴泉堂」。

「鶴泉堂」。

「イヌマキ」の大木。

「イヌマキ」の大木。

「飯倉」=「いいぐら」と読む。(→)

「飯倉」=「いいぐら」と読む。(→) 「↑銚子 旭 ←芝山 堀川浜→」。

「↑銚子 旭 ←芝山 堀川浜→」。 「飯倉」。来た道を振り返る。

「飯倉」。来た道を振り返る。 左手。

左手。 残り少なくなったキンカンの実。

残り少なくなったキンカンの実。

(←)

(←)

バス停「米倉分校跡」。

バス停「米倉分校跡」。

用水路と古石仏。

用水路と古石仏。 「御菓子司処 鶴屋」。

「御菓子司処 鶴屋」。 9.9m。

9.9m。

左角に記念碑? が。

左角に記念碑? が。 田畑が広がります。

田畑が広がります。

水準点。かつては重要な道筋だったことが分かります。

水準点。かつては重要な道筋だったことが分かります。

直進。

直進。

↓

↓

左手の奥にも。

左手の奥にも。

」HPより)

」HPより)

先に向かいます。

先に向かいます。

総武本線・銚子方向。

総武本線・銚子方向。

国道126号に合流します。

国道126号に合流します。

左に「銚子連絡道路」造成中。

左に「銚子連絡道路」造成中。

田植えの準備が進む。

田植えの準備が進む。

観光案内版。

観光案内版。

上流。

上流。

商家。

商家。

その先を道なりに左折。

その先を道なりに左折。

横芝上町郵便局。

横芝上町郵便局。

※「総武本線」は、佐倉から単線になります。

※「総武本線」は、佐倉から単線になります。

西方向。

西方向。

大きなおうちが多い。奥には田んぼが広がる。

大きなおうちが多い。奥には田んぼが広がる。

(「歴史的農業環境閲覧システム」より)

(「歴史的農業環境閲覧システム」より)

上町三叉路。

上町三叉路。

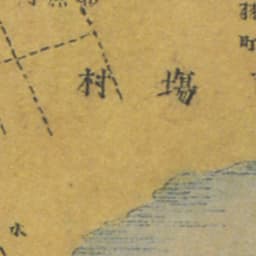

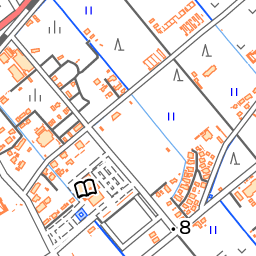

(1880年代)「琴平神社」があります。

(1880年代)「琴平神社」があります。

(現在)

(現在)

国道126号線。交通量は激しい。

国道126号線。交通量は激しい。

水準点。9.4m。

水準点。9.4m。

「木戸川」を渡ります。

「木戸川」を渡ります。

(2024/3/1 「山武市観光協会」HPより)

(2024/3/1 「山武市観光協会」HPより)

浅間神社庚申塔(山武市有形文化財)。

浅間神社庚申塔(山武市有形文化財)。 解説版。

解説版。

「仲よしドライブイン」。

「仲よしドライブイン」。

高速道路下にて。

高速道路下にて。

ヨウコウ。

ヨウコウ。 土手の桜並木を望む。

土手の桜並木を望む。 芝生の上で人々がくつろぐ。

芝生の上で人々がくつろぐ。 テラスにて。

テラスにて。

「銚子往還」道。

「銚子往還」道。 裏手の小山。

裏手の小山。

醤油工場の一角という雰囲気ですが。

醤油工場の一角という雰囲気ですが。

バス停「富田東」。

バス停「富田東」。

国道126号線に合流します。

国道126号線に合流します。