古代、小見川の大部分は海であり、陸地部には縄文人が住み着いていた。そのため現在でもその地域には貝塚が多数存在している(白井、阿玉台、木内、内野、良文等)。

4〜6世紀には、日本の他地区と同様、小見川でも古墳が作られた。100基程見つかっており、代表例として三ノ分目大塚山古墳や、城山古墳群が挙げられる。

鎌倉時代に入ると、千葉氏の勢力が強まり、その一族である粟飯原朝秀が小見川城を築いた。一方で、西地区の一部(織幡など)は香取神宮が領有を主張していた。

粟飯原氏はその後も、源氏、足利氏、北条氏と密接に関わり地域を支配していた。しかし、やがて千葉氏の勢力が衰え、天文21年(1552年)に正木時茂により小見川城が攻略されると、粟飯原氏一族は離散した。また、香取神宮も天正19年(1591年)の太閤検地によって多くの社領を失い、織幡は普通の村落になった。

文禄3年(1594年)、松平家忠が小見川に封ぜられた。これが小見川藩の始まりである。続いて土井利勝・安藤重信が封ぜられ、その後天領などを経て慶安2年(1649年)、内田信濃守正信の領するところとなり、以降幕末まで内田氏による統治が続いた。また、この頃から利根川東遷事業により、東北地方の米や銚子の醤油などが利根川を経由して江戸に運ばれるようになった。これにより佐原などはその中継地として栄えたが、小見川もまたその恩恵を受けた。・・・

※残念ながら、小見川の町並みは、明治 13 年(1880)、明治 20 年(1887)、明治 21 年(1888)と立て続けに大火に遭っている。・・・これにより多くの商家も焼失したと言われているが、現在も、新町通りの谷屋呉服店などいくつかの商家などが残っており、江戸時代末期の創業であるが、ちば醤油や飯田本店などの醸造業者が今も営業を続けている。・・・

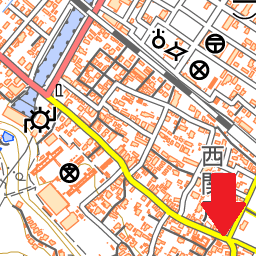

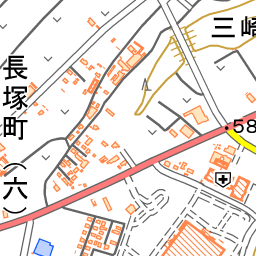

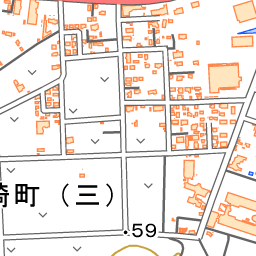

この付近の今昔。

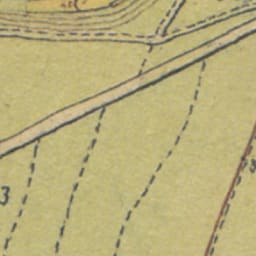

(現在)北方が「利根川」など河川改修されている。

(現在)北方が「利根川」など河川改修されている。

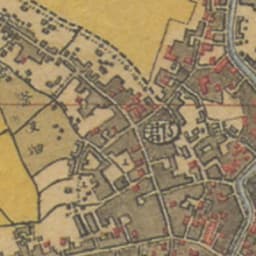

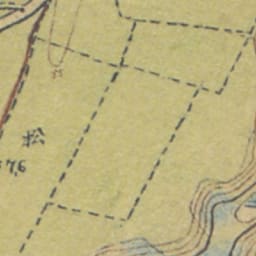

(1880年代)湖沼が広がっている。

(1880年代)湖沼が広がっている。

中央左寄りの集落が「小見川」。

「黒部川」沿いの古い建物。

「黒部川」沿いの古い建物。

下流方向。 「大橋」。

「大橋」。

「銚子街道」上の橋。

「銚子街道」上の橋。

上流方向。 農業排水路なのでしょうか、けっこう濁っている。

農業排水路なのでしょうか、けっこう濁っている。

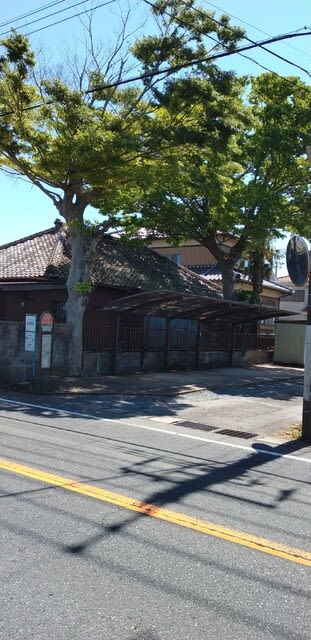

「振袖専門店 谷屋呉服店」。

「振袖専門店 谷屋呉服店」。

街道沿いのお店。土蔵、古い店構え。

解説板。

利根川支流黒部川の舟運で栄えた小見川の代表的な商家である。旧銚子街道沿いに南面して建つ呉服店で、創業は嘉永元年(1848)とされる。土蔵は明治初期のもので、土蔵造2階建、南北棟の切妻造り、桟瓦葺き。平入で、店舗側の東面に蔵前を設け、入口には重厚な黒漆喰仕上げの観音開きの扉をしつらえている。西面は下見板張、2階の表通りに面して観音開きの窓を設ける。外壁は白漆喰仕上げ。腰を高く造り、洪水に備えて1階床を高く上げるなどの工夫や、防火構造壁(厚さ60cm)も併せ持っている。

現在、土蔵は、貝紫(アカニシ貝)の染色による「江戸友禅」の着物、帯、染め絵額や正倉院復元織物などを収蔵・展示する夢紫美術館として公開されている。

※千個の貝からわずか数グラム

貝紫は、膨大な数の巻貝を必要とし、希少かつあまりにも高価なため、帝王や貴族の式服にしか使用を許されず「最も高貴な色」と言われてきました。権威の証でもあったことから「帝王紫」や「クレオパトラの紫」と重宝されていましたが、東ローマ帝国の滅亡とともに途絶え幻の色と なりました。秋山は藍の発酵からヒントを得て独自の手法で日本近海に生息するアカニシ貝の内臓(パープル腺)から紫の色素の抽出と染色に成功し、現代に蘇らせました。

類まれな美しい色と優れた堅牢性において貝紫は、染織職人にとり他の追随を許さない天与の染料です。

"創業177年の谷屋呉服店です。成人式の振袖レンタルと購入、ママ振袖、成人式当日の着付け・ヘアメイクのお支度、前撮り写真撮影のお手伝いをしております。地域の皆様がいつご来店いただいてもお喜びいただけるように、常時1,800枚以上の振袖をご用意しております。振袖は今トレンドのくすみ系やアースカラーなどの流行柄から伝統的な京友禅をはじめ絞り柄などの古典柄、レトロ柄、モダン柄など、色のバリエーションやデザインイメージも豊富。袋帯、帯締め、帯揚げ、半襟、重ね襟、草履、バッグ、髪飾りなども幅広く取り揃え、経験豊富なスタッフが上品でおしゃれな振袖コーディネートをご提案いたします。老舗着物専門店としての伝統と実績でお客様の成人式や前撮り撮影を最高の日にするために、スタッフが一丸となってサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。"(「谷屋呉服店」HPより)

けっこうお客さんが連れ立って来店しています。

立派なお屋敷。

立派なお屋敷。

「佐原銚子街道」(旧道)を振り返る。

桝形を過ぎ、「国道356号(利根水郷ライン)」に向かいます。

桝形を過ぎ、「国道356号(利根水郷ライン)」に向かいます。

この道筋は大きな桝形(曲尺手)?

この道筋は大きな桝形(曲尺手)?

(現在)左折した後、成田線沿いに進む。

(現在)左折した後、成田線沿いに進む。

(1880年代)阿玉川の集落。

(1880年代)阿玉川の集落。

銚子駅まであと24㎞弱となります。

銚子駅まであと24㎞弱となります。

左手下には水田が広がる。

左手下には水田が広がる。

成田線。

成田線。

「ようこそ東庄へ。これよりいちご街道」。

「ようこそ東庄へ。これよりいちご街道」。

「第二佐原銚子街道踏切」。

「第二佐原銚子街道踏切」。

(↓)

(↓)  (「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より) 「青面金剛(しょうめんこんごう)」碑。神は庚申とも呼ばれる。

「青面金剛(しょうめんこんごう)」碑。神は庚申とも呼ばれる。

若い職人がウナギを素焼きしています。

若い職人がウナギを素焼きしています。  」HPより)

」HPより)

ぽつんと一軒家。

ぽつんと一軒家。 右に大きく曲がります。

右に大きく曲がります。

(現在)→。踏切を越えた後は、成田園沿いに進む。

(現在)→。踏切を越えた後は、成田園沿いに進む。

(1880年代)北に河岸への道。「小見川」とは別の集落。

(1880年代)北に河岸への道。「小見川」とは別の集落。 告示「阿玉川区総植土を令和6年5月9日(木・大安)とします」。

告示「阿玉川区総植土を令和6年5月9日(木・大安)とします」。

「佐原銚子街道踏切」。

「佐原銚子街道踏切」。

(現在)北方が「利根川」など河川改修されている。

(現在)北方が「利根川」など河川改修されている。

(1880年代)湖沼が広がっている。

(1880年代)湖沼が広がっている。 「黒部川」沿いの古い建物。

「黒部川」沿いの古い建物。 「大橋」。

「大橋」。 「銚子街道」上の橋。

「銚子街道」上の橋。 農業排水路なのでしょうか、けっこう濁っている。

農業排水路なのでしょうか、けっこう濁っている。 「振袖専門店 谷屋呉服店」。

「振袖専門店 谷屋呉服店」。

立派なお屋敷。

立派なお屋敷。

桝形を過ぎ、「国道356号(利根水郷ライン)」

桝形を過ぎ、「国道356号(利根水郷ライン)」

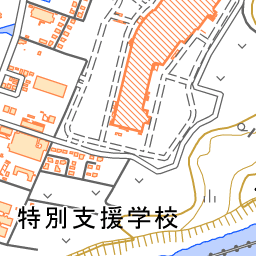

明照保育園。

明照保育園。

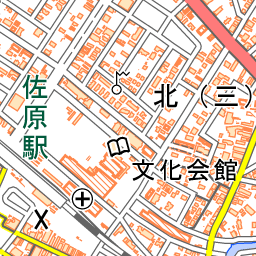

「東 小見川町 笹川町 銚子町方面」

「東 小見川町 笹川町 銚子町方面」

」HPより)

」HPより)

小見川の町中に入ります。

小見川の町中に入ります。

初代松本幸四郎墓所。

初代松本幸四郎墓所。 鶴嶋製作所。

鶴嶋製作所。

枡形のところ。

枡形のところ。

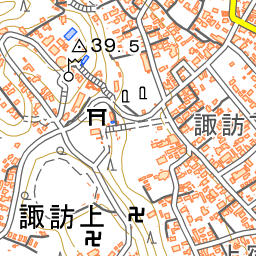

(現在)南にも市街地が広がっています。

(現在)南にも市街地が広がっています。

(1880年代)北側には大きな湖(沼地)。

(1880年代)北側には大きな湖(沼地)。 下車客1名。

下車客1名。 「一の分目(いちのわけめ)」

「一の分目(いちのわけめ)」

(現在)現在も水田が広がる。

(現在)現在も水田が広がる。

(1880年代)街道は、集落に沿って続く。

(1880年代)街道は、集落に沿って続く。

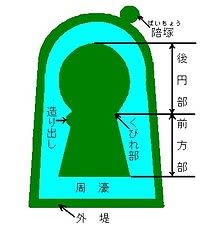

「前方後円墳」の基本形。

「前方後円墳」の基本形。

よく原形が保たれています。

よく原形が保たれています。 来た道に戻ります。

来た道に戻ります。 左が古墳。

左が古墳。

国道に復帰。「三之分目」。

国道に復帰。「三之分目」。

左右が開けてきます。

左右が開けてきます。 車道を歩いたり、歩道に上がったり・・・。もうじき「水郷駅」のはずですが。

車道を歩いたり、歩道に上がったり・・・。もうじき「水郷駅」のはずですが。

」HPより)

」HPより)

なかなかおしゃれな駅舎。

なかなかおしゃれな駅舎。

住宅の向こうに水田が広がる。

住宅の向こうに水田が広がる。  住宅地。

住宅地。

この先に、「側高神社」の大きな看板。

この先に、「側高神社」の大きな看板。

これも民家の敷地内にある。「海抜2.0m」。

これも民家の敷地内にある。「海抜2.0m」。 「側高神社入口」。

「側高神社入口」。

」HPより)

」HPより) 「東関東自動車道」の橋梁。

「東関東自動車道」の橋梁。

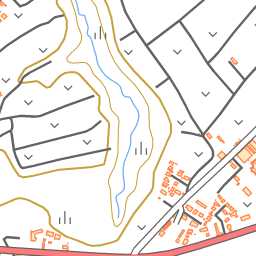

田植えを終えたばかりの水田が広がる。

田植えを終えたばかりの水田が広がる。

丘陵が迫ってきます。

丘陵が迫ってきます。

「川尻」。

「川尻」。

「香取神宮一ノ鳥居(津宮鳥居)」。

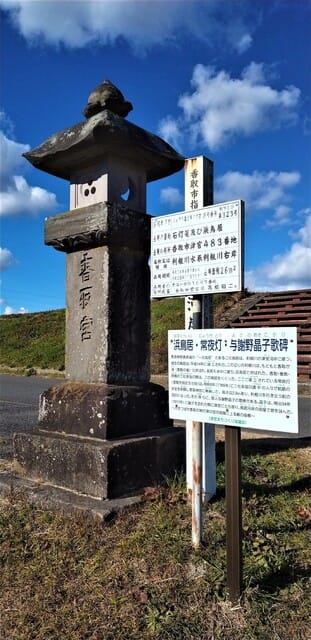

「香取神宮一ノ鳥居(津宮鳥居)」。 「浜鳥居・常夜灯・与謝野晶子歌碑」。

「浜鳥居・常夜灯・与謝野晶子歌碑」。

遠くに鹿島線の利根川橋梁。

遠くに鹿島線の利根川橋梁。

左手に「鹿島線」。

左手に「鹿島線」。

交差点を振り返る。

交差点を振り返る。

「○内安○」。

「○内安○」。

バス停「仁井宿(にいじゅく)」。

バス停「仁井宿(にいじゅく)」。 この「大鷹」が初めて作られたのは200年前以上の宝歴年間と伝えられています。

この「大鷹」が初めて作られたのは200年前以上の宝歴年間と伝えられています。

道標「飯沼観世音

道標「飯沼観世音

民家の敷地内にありました。「海抜4.4m」。

民家の敷地内にありました。「海抜4.4m」。

大きなお屋敷。

大きなお屋敷。

バス停「渡船場入口」。

バス停「渡船場入口」。 船着き場があるようです。

船着き場があるようです。 正面に県道のJR成田線「跨線橋」。

正面に県道のJR成田線「跨線橋」。

「銚子街道踏切」。

「銚子街道踏切」。 銚子駅方向。

銚子駅方向。 木造モルタル造り。

木造モルタル造り。

※「

※「 「

「 「さわら十三里屋」。

「さわら十三里屋」。 「癒しの雑貨 らぱん」。

「癒しの雑貨 らぱん」。

左に「蜷川家具店」。

左に「蜷川家具店」。

「サクマ薬局」。

「サクマ薬局」。 「下仲町」バス停脇の旧家。

「下仲町」バス停脇の旧家。

「香取街道」とあります。

「香取街道」とあります。 八日市場区の麦藁細工でできた鯉の飾り物。

八日市場区の麦藁細工でできた鯉の飾り物。

(この項、「香取市」HPより)

(この項、「香取市」HPより)

(1880年代)↓(桝形)が現在も残っている。

(1880年代)↓(桝形)が現在も残っている。

(現在)

(現在)

「国木田独歩」碑。

「国木田独歩」碑。 「太平洋岸自転車道 起点 銚子駅」。チーバくん。

「太平洋岸自転車道 起点 銚子駅」。チーバくん。 「油屋金物店」。

「油屋金物店」。

「飯岡駅」。

「飯岡駅」。  「松尾駅」。

「松尾駅」。

スカイツリー。

スカイツリー。

みやこわすれ。

みやこわすれ。 新しい葉っぱが。

新しい葉っぱが。 畑の向こうに。

畑の向こうに。 振り返る。

振り返る。 ダイコン畑。

ダイコン畑。

収穫時期の異なる畑。

収穫時期の異なる畑。

銚子方向。

銚子方向。

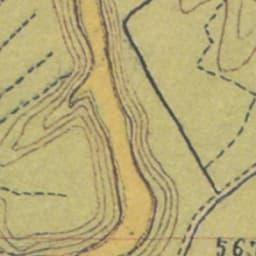

(現在)国道への道が不明になっている。

(現在)国道への道が不明になっている。

(1880年代)街道沿いに集落はなく、畑の中の一本道。

(1880年代)街道沿いに集落はなく、畑の中の一本道。

急坂を下ります。

急坂を下ります。

藤の花。

藤の花。 「銚子小浜風力発電所」。

「銚子小浜風力発電所」。

「銚子屛風ヶ浦風力発電所」。

「銚子屛風ヶ浦風力発電所」。