一年を通して日本全国の各市町村で何らかのお祭りが必ずあります。

故郷を思うとき、まず思い出されるのが祭りではないでしょうか?

ただ世の中には、地元の人には普通で真剣なんだけれど、

外部の人から見ると摩訶不思議な世界に見えてしまう祭りがあります。

これを世の人は「奇祭」と呼びます。

奇祭とは、独特の習俗を持った、風変わりな祭りのことと解説されています。

これを、人によっては「とんまつり(トンマな祭)」

「トンデモ祭」とも呼んでいるようで、

奇祭に関する関連書物も数多く出版されています。

よく取り上げられるのは、視覚的にインパクトがある祭り

(性器をかたどった神輿を担ぐ祭りなど)がよく話題になりますが、

ほかにも火を使った祭りや裸祭り、地元の人でさえ起源を知らない祭りや、

開催日が不明な祭りなど、謎に包まれた祭りはたくさんあるようです。

これから数回に渡って奇祭を特集していきます。

その多彩さに驚くとともに、祭りは日本人の心と言われるゆえんが、

祭りの中に詰まっていることが理解できるでしょう。

特に言う必要はないと思いますが、

以下にふざけて見えようと馬鹿にしているように見えようと、

れっきとした郷土芸能であり、

日本の無形民俗文化財だということは間違いありません。

今回は、静岡県のどんつく祭と愛知県の酔笑人神事、

岐阜県の大矢田ひんここ祭りです。

どんつく祭(どんつく神社:静岡県賀茂郡東伊豆町稲取)

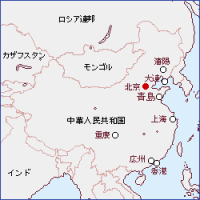

伊豆の国(静岡県)東伊豆町稲取は、

伊豆半島先端部に近い東海岸にある港と温泉の町です。

この稲取には奇祭と呼ばれるどんつく祭があります。

伝承によると、二千年前の「弥生時代中期から伝わる」といわれる

「どんつく祭」は稲取の高台にあるどんつく神社の大祭典です。

どんつく祭り

どんつく祭り

どんつく祭は、夫婦和合、子孫繁栄、無病息災を神に祈願するもので、

神社に奉納された大きな陽物(男性のシンボル)を模したご神体を

「陰の神社」に和合するまでの催しです。

神社に奉納された賜物を模したご神体(男性のシンボル)が

「陰の神社」に「ドン!」とついて和合するまでの催しが行われる明らかに

原,陰陽道(妙見信仰)にその源を見る陰陽呪詛の奇祭です。

奇祭「どんつく祭」の地、伊豆の国東伊豆町稲取は、

古くは河津庄稲取郷と呼ばれていたらしく、

1444年(文安元年)の上野国(上州の吾妻神社の懸仏にその名が

「伊豆国・河津庄稲取郷来堂別当」と見え、

少なくともその時代に稲取郷として存在していたのです。

この「稲取」という地名が、

事代主神信仰の稲作文化そのものである事に着目すれば、

伊豆の国(伊都国)に相応しい地名ではないでしょうか。

【交通アクセス】

電車:伊豆急行「伊豆稲取」駅下車、徒歩25分。

車 :西湘バイパス「石橋IC」から国道135・136号を経由して約90分。

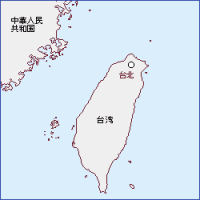

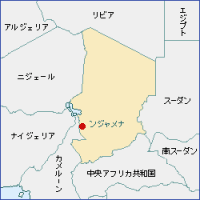

酔笑人神事(オホホ祭り)(熱田神宮:愛知県名古屋市熱田区神宮)

古より決して見てはならないという神の面を神官が袖に隠し持ち、

真っ暗闇の中、笛の音に合わせて一同が

「オホホ、オホホ」「ワーッ、ハッ、ハッ、ハ~」と笑う祭りがあります。

「酔笑人神事」通称「オホホ祭り」と呼ばれています。

オホホ祭りは、毎年5月4日に愛知県名古屋市の熱田神宮で行われます。

熱田神宮といえば三種の神器(鏡、剣、勾玉)のうち

「草薙の剣」を祀っている格式の高い神社です。

毎月のように祭事が行われていますが、

オホホ祭りは中でもかなり奇妙で珍しい神事なのです。

神官が暗闇の境内に集まって装束の中に隠し持っている、

決して見てはならないという神の面を扇で叩いては

「オホホ、オホホ」と笑うというなんとも奇妙なお祭りです。

ご神体の草薙の剣が熱田神宮に返還されたことを、

喜びを込めて高笑いしたという故事を今に伝えるお祭りで、

境内の全ての灯りを消し影向間社、神楽殿前、別宮前、清雪門前の四ヶ所で、

悦びを込めて高笑いする珍しい神事ということです。

午後7時頃、境内の灯りを完全に消した後に数人の神官が集まり輪を作ります。

そしてまず、一人がしゃがみ込み、お面を叩きながら笑うと、

笛が吹かれて全員が高笑いしだします。

これを4ヶ所で繰り返し祭りは終了します。

【交通アクセス】

電 車:JR東海道本線「熱田」駅下車、徒歩約8分。

地下鉄:市営地下鉄名城線「神宮西」駅または「伝馬町」駅下車、徒歩約7分。

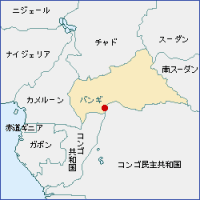

大矢田ひんここ祭り(大矢田神社:岐阜県美濃市大矢田)

大矢田ひんここ祭りは、

大矢田神社の祭礼日(4月の第2土曜日の翌日の日曜日)と

秋の紅葉期間中(11月23日)に演じられるもので、

約500年前の室町時代から伝えられています。

平成11年に国選択無形民俗文化財に指定されました。

大矢田ひんここ祭りは、

農民が麦まきをしているところへ大蛇が現れ、

農民に次々襲いかかって飲み倒している所へ、

須佐之男命が現れて大蛇を退治するという物語を演じるもので、

五穀豊穣を祈願する素朴な人形劇です。

ひんこことは、定説は不明ですが、

お囃子が「ヒンココ、チャイココ、チャイチャイ、ホーイ」と

聞えるところからと言われています。

【交通アクセス】

電車:長良川鉄道「美濃市」駅下車、岐阜バス美濃線にて「中濃庁舎」下車、

岐阜バス高美線に乗り換えて「大矢田神社前」もしくは「大矢田」下車、

徒歩30分。

バス:JR岐阜駅12番バス乗り場から岐阜バス高美線で

「大矢田神社前」もしくは「大矢田」下車、徒歩30分。

車 :東海北陸自動車道美濃インターから西へ約15分。

いかがでしたか。

祭りには底知れない魅力と気分を高揚させる何かがあります。

長年にわたって受け継がれてきた祭りには、

理屈では割り切れない人々の思いが詰まっているように思います。

たかが祭り、されど祭りといったところでしょうか?

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます