28年前、私たちが建売住宅を買って住み始めた頃、勿論石蕗はありません。

いつの頃か、妻が友達に分けてもらったかして、以来毎年咲いています。

気がついてみると、垣根にも咲いています。

長い茎は、蕗と同じように食べられるようですが、食べたことはありません。

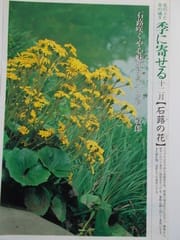

もとは、暖地の海辺に自生する多年草で、常緑の葉につやがあるので、ツヤのあるフキ、からツヤフキ、ツワブキとなったといいます。

20年近く昔の週刊朝日からの一ページです。

波音の全(まった)く暮れし石蕗の花 井口 冨子

凛々(りんりん)と石蕗一弁(いちべん)もそこなわず 大橋 はじめ

庭の空深淵(しんえん)をなし石蕗咲ける 轡田 進

性格が地味花石蕗(はなつわぶき)が好きといふ 鈴木 青園

信仰に生きるさびしさ石蕗の花 田宮 房子

石蕗の花見えて来たりし島渡船(しまわたし) 長尾 雄

石蕗の花或(あるい)は二弁(にべん)欠(か)くるあり 新村 実花

家柄(いえがら)のいやしからざる石蕗の花 塗師 康広

石蕗の咲く日向(ひなた)のよけれ父よ来(こ)よ 森重 昭

「昭さんの句。亡きお父さんを偲んで作られたものだろう。生きておられるのを詠んだとすると、“父よ来よ”という下五がぶっきらぼう過ぎる。石蕗の花の咲いている日向に、亡き父を思うということ、まことに、自然な感じで、しみじみとした思いがする」

「若葉」主宰の清崎敏郎(きよさきとしお)氏の解説である。

花の名前に疎いですが散歩してると見る花で

すね。 { 信仰に生きるさびしさつわの花 }

どういう気持ちのとき詠まれたのでしょうか?

清崎氏は、「石蕗には、ストイックな感じがあるとともに、強靭(きょうじん)なところがある。それを、テーマにしたものだろう」と解説しておられます。

「つわぶき」、私は、いし→石 ふき→蕗 の順に変換しました。

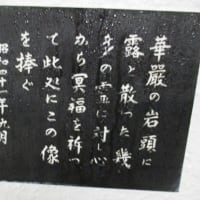

成田山参道に像の建つ三橋鷹女の句に

つはぶきはだんまりの花きらいな花

というのがあります。

私なりに“信仰に生きるさびしさ”を考えてみました。

作者は、石蕗をさびしい花と感じて、自分の生活と重ねあわせたのではないでしょうか。でも、さびしいけれど、これでいいのだ、これが自分の生き方なのだ、と思っているのではないでしょうか。

清崎氏、雨曇子さんお二人の批評納得

しました。ありがとうございましした。