9 月末の平日、お昼少し前の法華経寺の境内はいつになくひっそりとしていました。

私たちは、国指定重要文化財の祖師堂をじっくり眺めました。

比翼入母屋造りの屋根は、岡山県の吉備津神社とここだけだそうです。(ガイドマップ)

同じく重文の五重塔は、本阿弥光室(光悦の甥)が両親の菩提を弔うために加賀藩主前田利光公の援助を受けて元和 8 年( 1622 )に建立したものです。(ガイドマップ)

京都鷹峰にあった光悦の住居は、現在光悦寺(日蓮宗)ですが、この法華経寺にも分骨墓があります。(市川市有形文化財)もう一つは、本阿弥家の分骨墓です。

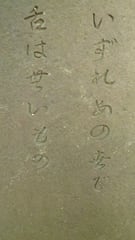

(中央に「妙法了寂院光悦日豫尊霊 脇に「寛永十四丁丑年二月三日」)

一段と高く、墓地を見下ろす丘に通ずる石段を上ると累代の上人の墓が並んでいました。

カメラを向けていると、蚊にさされたので早々に退散しました。