旅館名でもある”船山温泉”。

たった一泊の、しかも初めての宿泊ではあるが、その印象などを記してみたい。

北に位置する身延町との境にある700mほどの御殿山から流れ出る(?)船山川べりに、山を背にして建つ一軒家の宿。

今年が120周年というが、平成17年の改築で、ハイテク装備の近代的旅館に変身している。

玄関脇左手に置かれた熊の剥製、スズムシの篭(よい声を響かせていた)、振り子時計は、改築前の旅館の雰囲気を僅かに残すものかも知れない。

風呂は、貸切を入れて6つあり、そのどれにも清冽なお湯が溢れていた。

源泉かけ流しではないが、かすかに硫黄臭がするから、ただの水ではない。

露天風呂からの眺望は、紛うことなく自然そのもの。風は、山の風。

食事どころは、部屋ごとに個室。夕食、朝食ともに充実していた。

特筆すべきは、地元の食材、しかも、選りすぐったものが使われる。

だから、魚はすべて川魚。岩魚の塩焼きがうまかった。

おみやげに、「甲州ワインビーフカレー」を買った。

レトルト食品だが、家でとても評判がよかった。

8月28日。新宿発10:30甲府行き”かいじ”5号車に集合。

元気に出発。

終着甲府駅で、身延線に乗り換える。

身延線の列車は、ビュー特急”ふじかわ8号”静岡行。

1時間ほど乗り、富士川の川幅がずいぶん広くなったなあと思っていると、

内船駅に到着。

”内船”は、”うちふね”ではなく”うつぶな”。

特急が止まるのに無人駅。

連絡しておいたので、船山温泉から迎えの車が来ている。

人影がまったく見られない駅前の道を西へ。

山間の一本道を進むうちに、まもなく船山温泉着。”温泉名が旅館名”。

まずは、ロビーの立派なソファーで旅の疲れをとる。

まてよ、ぜんぜん疲れてないんですけど。(まっ いっか)

(2012. 8.21 榛名湖・榛名富士)

これらの写真を撮って、ふと気づいたことがありました。

先程カメラ用の単3電池を買いに入った店に、同じようなアングルの写真が飾ってあったことです。

もしかしたら・・・。

ひらめいたことがあったので、もう一度店に入りました。

私の想像通り、このご主人が植えたコスモスでした。

しかし、そのご主人は数年前に亡くなられたそうです。(奥様が少し淋しそうにそうおっしゃいました。)

お孫さんが抱き上げているネコは、専門誌に載った有名ネコです。

こちらの、犬については、伺うのを忘れました。

この魚拓の魚の名も聞くことを忘れました。体長132cm 体重32kg と書いてありました。

榛名湖は、周囲5km のカルデラ湖です。標高は1000m を少し出たぐらいですが、割合涼しいと感じました。

榛名湖は伊香保温泉から8km 高崎からは35km いずれも、立派な道路が通じています。

平成24年8月21日(火)

群馬県高崎駅2番ホームにSL(蒸気機関車)が入ってきました。

人気あるなあ。

昭和15年製造ですから、72歳ですね。

引退後のお勤め、ごくろうさまです。いえ、機関士さんのことではないですよ。この方は現役でしょう。

引退後のお勤めとは、この方のことですよ。デゴイチ様。(D 51)

職員の方は、サービスしきり。

国鉄時代の帽子はどんな帽子だったんでしょうね。

こちらの方もご活躍です。(すべて昔のようなスタイルで、とはいきませんね)

車内も涼しげです。

昔と違って冷房がきいていますから、実際に涼しいのです。

車窓の風景も一味違います。

ありがとう。デゴイチくん。また走ってね。

計画中のプランである。

「山あいの静かな温泉に浸かり、おいしいものを食べゆっくりしたい」という願いから、温泉宿を探す。

昔は旅雑誌だが、今は blog。温泉通は、松田忠徳教授だけではないことが分かる。

検索の結果しぼりこんだのが、”船山温泉”。

数ある体験記から、「ずっとそばに」の再三のルポを精読。

「行くしかない」

交通手段は電車。身延線「ワイドビューふじかわ号」利用。甲府から入って富士に出る。

田子の浦漁協の食堂で、「しらす丼」を食べ、こだま号で帰る。

友達に話したら、賛成してくれたので4人で実行することにした。

8月末の予定である。

前川国男邸(昭和17)

常盤台写真場(昭和12)

高橋是清邸(明治35)

知名度において愛知県の明治村には及ばないものの、東京都小金井市の都立「江戸東京たてもの園」は、郷愁をそそる数々の建物を擁し、見どころのある散策スポットとなっている。

私達は、東小金井駅から、市の循環バスで小金井公園へ。広い公園を「たてもの園」に向かう。

ボランティアガイド富田稔也さんの案内で、さっそく見学。

三井財閥の三井本家、三井八郎右衛門邸。(主屋 昭和27・土蔵 明治7)

庭の、富士山型の石は、「次郎富士」と呼ばれている。「太郎富士」は、皇居にあるという。

ガイドの富田さんの推理はこうだ。「借金の形として幕府から押し付けられたものではないか?」

丸二商店(昭和初期)

(昭和2)

関東大震災の後、昭和初期に建てられた看板建築。

丸二商店は、建物の前面を銅板で覆っている。銅板の模様がち密だ。

村上精華堂はイオニア式の柱を持ち、当時としてはモダンな造り。

子宝湯(昭和4)タイルに描かれた絵がきれいだ。

格天井になっている。

私達の年代では、誰もが銭湯通いの経験をもっている。

5月の「桜の園」を抜け、バスで「武蔵小金井駅」に出て帰った。

昔箱根仙石原周辺にシナノキが群生し、そのことから「品ノ木」の地名が生まれた。

樹の高さは15~20m。6~7月に淡黄色で直径1cmの花をつける。

樹皮の繊維は、帯、縄、紙の原料となる。

と、説明板にある。

箱根ハイランドホテルは、バス停「品ノ木」で降りる。

道路に面したエントランスが3階となり、客室や浴場は階下。

快晴の早朝散歩はとりわけ気分爽快。

庭を流れる川は早川に注ぐ。

花も残っていた。

庭の南に聳えるこの山は。

台ヶ岳1044m。ロープウエイをはさんで南に箱根で一番高い山、神山1437m、という位置関係にある。

「台ヶ岳」というバス停は、仙石原すすき群落地にある。

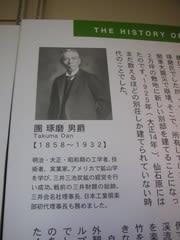

団琢磨氏(1858~1932・三井財閥の最高指導者)の別邸という歴史をもつ箱根ハイランドホテル。

よい一夜をありがとう。

金時山から乙女峠へと連なる箱根外輪山の、南麓に開ける仙石原。その中ほどの湿原に、箱根町立の湿生花園がある。

(上の模型で、一番高いのは、神山で1437m。

9時開場と同時に入場したので、閑散としていたが、ほどなく大勢の観光客が続々と入園してきた。

このバスが、ユネッサン(箱根小湧園)~湿生花園を結び、かなり頻繁に走っている。「観光施設めぐり」というタイトルはやや堅いが、運転手さんは優しく親切で、細心の注意を払って運転しているという姿勢が、乗客に伝わってくる。

5月22日。北千住始発で箱根湯本に来ました。

一日一往復する、東京メトロ乗り入れの、小田急のロマンスカーです。

雨の中、仙石原ラリック美術館に来ました。

木立の中で、小鳥が盛んに鳴いていました。

ガビチョウといい、中国南部の鳥で、声を楽しむために飼育されていたものが、1980年ごろから野生化がみられるメチドリ科の鳥だそうです。

鳴き声をどう表現してよいか分からず、そんな鳥の声に迎えられたと書いておきます。

ラリック(フランスの工芸家 1860~1945)の作品は、オリエント急行の車両の装飾でご覧下さい。

1925年製造のこの車両は、平成4年、フランスから取り寄せたのだそうです。

旅の終わりは善光寺。

長野駅前から、バス100円区間にある。

ここから、参道だ。

これは、仁王門。仁王様は高村光雲作という。それから、山門。

この灯篭は窓が大きく感じた。私の見慣れた、例えば寛永寺のそれなどは、もっと窓が小さいと思うのだが。

善光寺にについての雑駁な印象です。

門はあってもいかめしい塀はなく、開放感があり、空が広い。

建物はすべて瓦葺ではないのが、いかにも日本に昔からある寺の感じです。

本堂は、桧皮葺、山門は、栩葺と言うのだそうだ。(平成19年に終わった大修理で、旧来のこの葺き方にした)

ざっと参観しただけなのが心残り。

遠くとも また詣でたし 善光寺 信心うすき 我にはあれど