小さな2時間だけの単元「詩の楽しみ方を見つけよう」

なかなか授業時数が確保できず、進度が遅れがちなので、さらっと通り過ぎてしまうことの多い単元だ…

でも、こうした文学作品をきちんと学ばしてあげることが、国語の力を育てていく。

教科書には6つの詩が載せられている。

それらはじっくり味わうのではなく、こんな詩がありますと紹介されているだけだ。

「今まで出会った詩や、詩集からお気に入りの詩を紹介する」という活動がメインとなっている。

「詩の解釈を丸投げ」しても、子どもたちは表面的な良さしか分からない。

クラスのみんなで協力して話し合うことで

詩って、こうやって「読むのか」「調べるのか」「感じるか」と学ぶことができる。

そこで、第1次の前半は最初に載っている「雲」を全員で読む。

そして、後半はその読み取りをもとに詩の紹介カードを作成する。

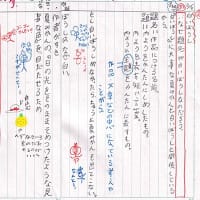

まず、何度も読む。

適当に読ませない。

「その おいうは違うと思うよ。もっと意味を考えて読みなさい。」

「だれが、だれに おういと呼びかけているの?」

「どこから どこへ おういと呼びかけているの?」

「それ、ゆうゆうじゃない! ゆうゆうってどういう意味なの?」

次第に、抑揚がついてくる。

一つ一つの言葉を辞書で調べ、全員で意味を確認する。

「馬鹿=記憶力・理解力の鈍さが常識を超える様子。」

「え~ その馬鹿じゃないよ。」

「じゃあどういう意味?」

さらに、読みが深まっていく。

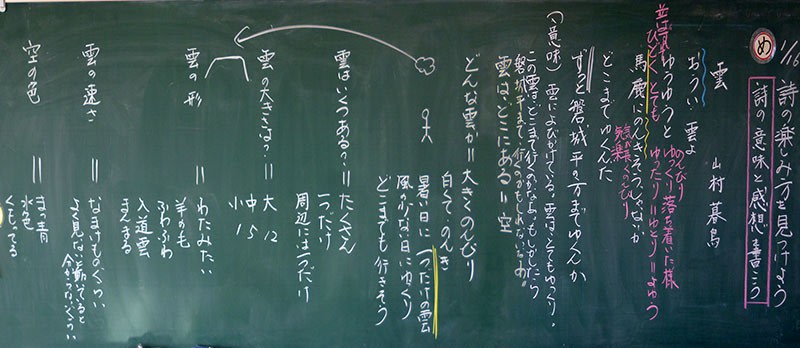

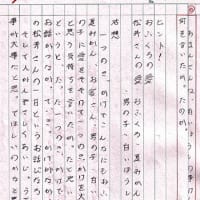

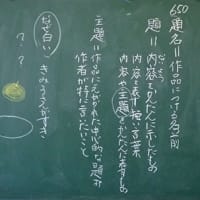

次に,問題を作って内容を読み取っていく。

20分しか時間がないので、「雲」という題名からたくさんの問題を作ってみる。

「雲は、どこにある?」

・空だよ。

・真上

・いや、もっと向こうだよ。

・でも、そんなに遠くじゃないよ。

・語りかけられるぐらいのところ。

「どんな雲?」

・大きくのんびり動いている雲。

・白くてのんきそうに見える雲。

・暑い日に空に一つだけ浮かんだ雲。

・風が少ない日の雲だよ。だからゆっくり動くんだ。

・ゆっくりだけど、どこまでも行きそう。遮るものがない。

・そうそう、磐城平らまで何にも無い。

その後も、「雲」を調べます。

「雲はいくつあるんだろう?」

「雲の大きさは?」

「雲の形は?」

「雲の動く速さは」

「雲の色は?」

ここまでみんなで、協力してイメージ作りを行う。

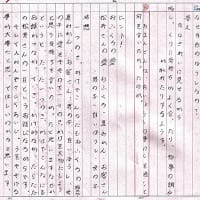

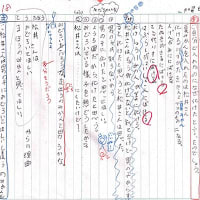

そのあとそれをカードにまとめる。

それぞれが、自分のイメージを持ったから、詳しく思いを書き留めることができる。

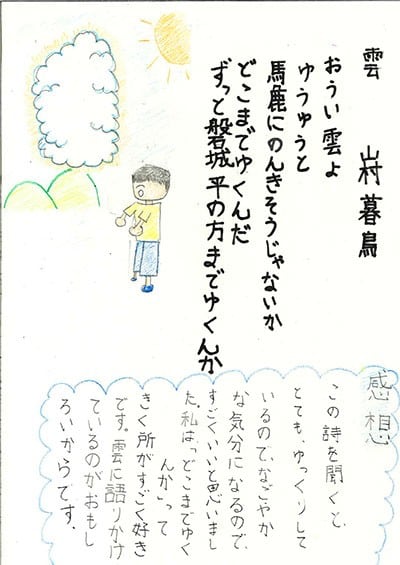

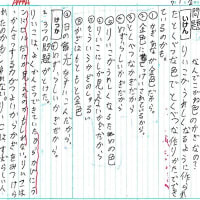

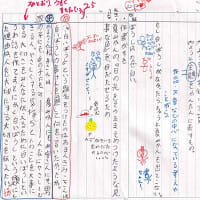

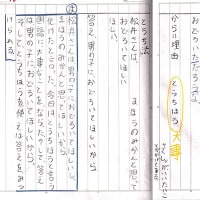

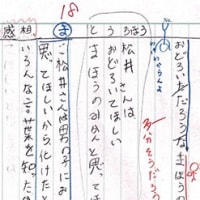

この「Nさん」の読み取りはすごい。

私より、感受性がゆたかだし、その感性を文章にまとめる力もある。

しかし、彼女の文中にあるように、それは、みんなで詩を徹底的に調べたから「~こういうことなんだなあ。」と見えてきたのだ。

そして、自分の忙しい日常とこの詩を比べ、「のんびり息抜きしたら気持ちがいいだろうな~」という思いをもった。

その彼女の感性って、どこから来るんだろう。

Nさんの人間性を感じる感想です。

子どもたちなりに、山村暮鳥の世界を楽しんでいるようです。

詩の読み取りを、子どもに「丸投げ」せず、学ばせることが大切です…

あすは、この読み取り方法を用いて、いよいよ各人が自分の好きな詩を選び、自分の力で詩の世界にいどみます。

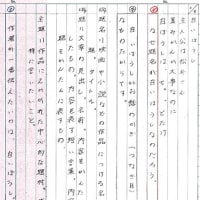

| 79回 | 1月27日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール | 第2会議室 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 80回 | 2月17日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール | 第1会議室 |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます