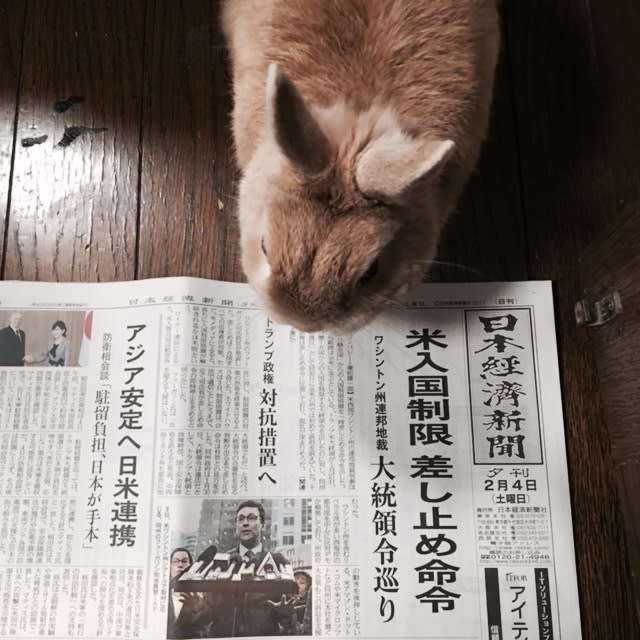

8日(水).わが家に来てから今日で862日目を迎え,使い終わった人工衛星やロケットなどの宇宙ゴミ対策が官民で進む という記事を見て感想を述べるモコタロです

宇宙ゴミよりもリビングや子供部屋のゴミを何とかすべきだと思いますです・・・ はい!

閑話休題

閑話休題

昨日,夕食に「クリームシチュー」と「生野菜とアボガドとタコのサラダ」を作りました 「クリームシチュー」のジャガイモとニンジンは皮付きのままです

「クリームシチュー」のジャガイモとニンジンは皮付きのままです

も一度,閑話休題

も一度,閑話休題

昨日は読響アンサンブル・シリーズの次年度シリーズの読響会員先行発売日だったので電話予約しました 新宿でオペラの映画を観ていて出遅れたので あまり良い席は取れませんでした

新宿でオペラの映画を観ていて出遅れたので あまり良い席は取れませんでした 年4回シリーズのラインアップは下記の通りです

年4回シリーズのラインアップは下記の通りです

またまた,閑話休題

またまた,閑話休題

昨日,新宿ピカデリーでMETライブビューイング,ヴェルディ「ナブッコ」を観ました これは今年1月7日にニューヨークのメトロポリタン歌劇場で上演されたオペラのライブ録画映像です.キャストは,ナブッコ=プラシド・ドミンゴ(バリトン),アビガイッレ=リュドミラ・モナスティルスカ(ソプラノ),フェネーナ=ジェイミー・バートン(メゾソプラノ),イズマエーレ=ラッセル・トーマス(テノール),ザッカーリア=ディミトリ・ベロセルスキー(バス),管弦楽=メトロポリタン歌劇場管弦楽団,合唱=メトロポリタン歌劇場合唱団,指揮=ジェイムズ・レヴァイン,演出=エライジャ・モシンスキーです

これは今年1月7日にニューヨークのメトロポリタン歌劇場で上演されたオペラのライブ録画映像です.キャストは,ナブッコ=プラシド・ドミンゴ(バリトン),アビガイッレ=リュドミラ・モナスティルスカ(ソプラノ),フェネーナ=ジェイミー・バートン(メゾソプラノ),イズマエーレ=ラッセル・トーマス(テノール),ザッカーリア=ディミトリ・ベロセルスキー(バス),管弦楽=メトロポリタン歌劇場管弦楽団,合唱=メトロポリタン歌劇場合唱団,指揮=ジェイムズ・レヴァイン,演出=エライジャ・モシンスキーです

「ナブッコ」はヴェルディの3作目にして初めて成功したオペラで,旧約聖書に登場する「バビロン虜囚と呼ばれるエピソード(バビロニア国王ナブッコがイェルサレムを攻め,当地に住むヘブライ人をバビロンに連行した事件)に基づいています 囚われのべブライ人たちが故郷を偲んで歌う合唱「行け,我が想いよ,黄金の翼に乗って」は,イタリアの第二の国家にもなぞらえているほどの愛唱歌です

囚われのべブライ人たちが故郷を偲んで歌う合唱「行け,我が想いよ,黄金の翼に乗って」は,イタリアの第二の国家にもなぞらえているほどの愛唱歌です

物語の舞台は紀元前6世紀のイェルサレム.暴君ナブッコに率いられたバビロニア軍が迫っていた ここでヘブライ人たちはナブッコの娘フェネ―ナを人質にしたが,彼女はイェルサレム王の甥イズマエーレと恋に落ちていた

ここでヘブライ人たちはナブッコの娘フェネ―ナを人質にしたが,彼女はイェルサレム王の甥イズマエーレと恋に落ちていた ナブッコのもう一人の娘アビガイッレもイズマエーレを愛していたが,拒まれたため復讐に燃える

ナブッコのもう一人の娘アビガイッレもイズマエーレを愛していたが,拒まれたため復讐に燃える ナブッコが攻め入り,ヘブライ人が敬うソロモンの神殿を焼き払う(以上,第1幕)

ナブッコが攻め入り,ヘブライ人が敬うソロモンの神殿を焼き払う(以上,第1幕)

アビガイッレは,自分がナブッコと正妻の間の娘ではなく,正妻と奴隷との間に生まれた子であるという事実が書かれた文書を読み,衝撃を受ける 一方,ナブッコはフェネーナがユダヤ教に改宗したことを知り激怒し,自分こそ神だと宣言するが,神の怒りに触れ稲妻に打たれて失神する

一方,ナブッコはフェネーナがユダヤ教に改宗したことを知り激怒し,自分こそ神だと宣言するが,神の怒りに触れ稲妻に打たれて失神する そして,ナブッコへの怒りに燃えるアビガイッレに王冠を奪われる(以上,第2幕)

そして,ナブッコへの怒りに燃えるアビガイッレに王冠を奪われる(以上,第2幕)

アビガイッレは錯乱したナブッコを言葉巧みに言いくるめ,フェネーナを含むヘブライ人たちの死刑宣告書に署名させる バビロニアに連行されたヘブライ人たちは故郷を懐かしむが,司祭長ザッカーリアはバビロニアの崩壊は近いと皆を励ます(以上,第3幕)

バビロニアに連行されたヘブライ人たちは故郷を懐かしむが,司祭長ザッカーリアはバビロニアの崩壊は近いと皆を励ます(以上,第3幕)

アビガイッレに幽閉されたナブッコは,フェネーナの処刑を知らせる葬送行進曲の調べを耳にして我に返り,自分が神だと思いあがっていたことに対しユダヤの神に許しを請う 部下たちが駆けつけ,ナブッコとフェネーナを救出する

部下たちが駆けつけ,ナブッコとフェネーナを救出する アビガイッレは毒を仰ぎ,ザッカーリアは信仰に目覚めたナブッコを讃える(以上,第4幕)

アビガイッレは毒を仰ぎ,ザッカーリアは信仰に目覚めたナブッコを讃える(以上,第4幕)

平日の昼間にも関わらず会場はかなりのお客さんが入っています.おそらくドミンゴ人気でしょう 私はいつものように左ブロック後方の右通路側席を押さえてあります

私はいつものように左ブロック後方の右通路側席を押さえてあります

1975年から40年以上METの音楽監督を務めてきたジェームズ・レヴァインは現在METの名誉音楽監督です 世界的に活躍する歌手陣やオーケストラから絶大な信頼を得ています

世界的に活躍する歌手陣やオーケストラから絶大な信頼を得ています 意外にもMETが「ナブッコ」を上演するのはMETがリンカーンセンターへ移設されて50周年になる今年が初めてのことだといいます

意外にもMETが「ナブッコ」を上演するのはMETがリンカーンセンターへ移設されて50周年になる今年が初めてのことだといいます レヴァインは特設の指揮台サークルの上で車椅子に乗ったままタクトをとります

レヴァインは特設の指揮台サークルの上で車椅子に乗ったままタクトをとります METのオケはヴァイオリン・セクションが左右に分かれる対向配置をとります

METのオケはヴァイオリン・セクションが左右に分かれる対向配置をとります

さっそく序曲の演奏に入ります このオペラに限らずヴェルディのオペラの序曲は劇的で好きです

このオペラに限らずヴェルディのオペラの序曲は劇的で好きです レヴァインはメリハリを付けて力強く演奏を進めます.ステージを見て安心します.いかにも古代の神殿といった極めてオーソドックスで伝統的な演出・舞台造りです

レヴァインはメリハリを付けて力強く演奏を進めます.ステージを見て安心します.いかにも古代の神殿といった極めてオーソドックスで伝統的な演出・舞台造りです

今回このオペラを観て度肝を抜かれたのはアビガイッレを歌ったリュドミラ・モナスティルスカです ウクライナのキエフ出身のソプラノですが,強靭な声の持ち主でドラマティックな表現力は他を圧倒します.METには2012年「アイーダ」でデビューしたそうですが,さもありなんです

ウクライナのキエフ出身のソプラノですが,強靭な声の持ち主でドラマティックな表現力は他を圧倒します.METには2012年「アイーダ」でデビューしたそうですが,さもありなんです 外見上はMETのディーヴァ,アンナ・ネトレプコのようなしっかりした身体つきです.彼女との共通点は歌に説得力があるだけでなく演技力が優れていることです

外見上はMETのディーヴァ,アンナ・ネトレプコのようなしっかりした身体つきです.彼女との共通点は歌に説得力があるだけでなく演技力が優れていることです

ザッカーリアを歌ったディミトリ・ベロセルスキーはウクライナ出身のバスですが,存在感のある歌唱力の持ち主です フェネーナを歌ったジェイミー・バートンはジョージア出身のメゾソプラノですが,歌の出番は少ないものの歌唱力に底力があります

フェネーナを歌ったジェイミー・バートンはジョージア出身のメゾソプラノですが,歌の出番は少ないものの歌唱力に底力があります また,イズマエーレを歌ったラッセル・トーマスはマイアミ出身の黒人歌手ですが,良く通るテノールです

また,イズマエーレを歌ったラッセル・トーマスはマイアミ出身の黒人歌手ですが,良く通るテノールです

最後に主役のナブッコを歌ったスペイン生まれのプラシド・ドミンゴです.かつて世界3大テノール(他はルチアーノ・パバロッティ,ホセ・カレーラス)の一人としてオペラ界の黄金時代を築いた彼も,今は一段声の低いバリトン歌手として活躍しています 圧倒的な存在感という点ではこの人の右に出る者はいないでしょう

圧倒的な存在感という点ではこの人の右に出る者はいないでしょう 息の長いアリアも息切れすることなく見事に歌い上げ,さすがはドミンゴと思わせます

息の長いアリアも息切れすることなく見事に歌い上げ,さすがはドミンゴと思わせます

ヴェルディのオペラは合唱が重要な要素になりますが,この「ナブッコ」はとくに囚われのヘブライ人たちが故郷を偲んで歌う「行け,我が想いよ,黄金の翼に乗って」をはじめ,力強い,感動的な合唱がふんだんに聴けます.MET合唱団の底力が聴きものです

最後にレヴァイン指揮によるMET管弦楽団は名手揃いで抜群に上手いです 時に歌手と同じように自らヴェルディを歌い上げます

時に歌手と同じように自らヴェルディを歌い上げます

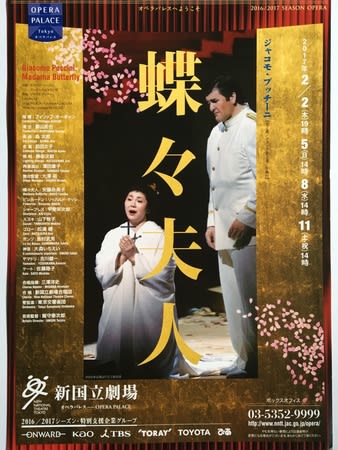

さて,ここで演出の話に戻ります 私が初めて「ナブッコ」を観たのは2013年5月25日(土)の新国立劇場での公演です.イギリス出身のグラハム・ヴィックによる演出でした.CDも何も持っていなかったのでまさにナブッコ入門公演でした

私が初めて「ナブッコ」を観たのは2013年5月25日(土)の新国立劇場での公演です.イギリス出身のグラハム・ヴィックによる演出でした.CDも何も持っていなかったのでまさにナブッコ入門公演でした この時の感想は2013年5月26日の当ブログに書きましたので興味のある方はご覧いただきたいと思います

この時の感想は2013年5月26日の当ブログに書きましたので興味のある方はご覧いただきたいと思います 演出面だけから言えば,新国立オペラ史上最悪の公演だったと言っても過言ではないでしょう

演出面だけから言えば,新国立オペラ史上最悪の公演だったと言っても過言ではないでしょう 何しろ舞台がショッピングセンターなのですから

何しろ舞台がショッピングセンターなのですから ナブッコはロックスターなのですから

ナブッコはロックスターなのですから はっきり言って「演出家のためのオペラ」で,ヴェルディに対する冒涜でした

はっきり言って「演出家のためのオペラ」で,ヴェルディに対する冒涜でした

それを基準に考えると,今回のようなオーソドックスな演出がいかに素晴らしいかということです 演出家には「まずは音楽,それから演出」だと肝に銘じて欲しいと思います

演出家には「まずは音楽,それから演出」だと肝に銘じて欲しいと思います

最後の,閑話休題

最後の,閑話休題

今回の「ナブッコ」がエネルギーに溢れたとても印象に残る公演だったので,この印象をいつまでも忘れまい,と思い,新宿タワーレコードに行ってCDを買いました 演奏は誰のでも良かったのですが,2枚組で税込み1635円というお手頃のCDがあったのでそれを買いました

演奏は誰のでも良かったのですが,2枚組で税込み1635円というお手頃のCDがあったのでそれを買いました ナブッコ=マッテオ・マヌゲーラ,ザッカリア=ニコライ・ギャーロフ,アビガイッレ=レナ―タ・スコット,フェネーナ=エレナ・オブラスツォヴァ,イズマエーレ=ヴェリアーノ・ルケッティ,アンブロジアン・オペラ合唱団,リッカルト・ムーティ指揮フィルハーモニア管弦楽団による演奏(1977年録音)です

ナブッコ=マッテオ・マヌゲーラ,ザッカリア=ニコライ・ギャーロフ,アビガイッレ=レナ―タ・スコット,フェネーナ=エレナ・オブラスツォヴァ,イズマエーレ=ヴェリアーノ・ルケッティ,アンブロジアン・オペラ合唱団,リッカルト・ムーティ指揮フィルハーモニア管弦楽団による演奏(1977年録音)です したがって,昨日喫茶店で聴いたのは,封を切ったばかりのこのCDでした

したがって,昨日喫茶店で聴いたのは,封を切ったばかりのこのCDでした

知念実希人は1978年,沖縄県生まれ.東京慈恵会医科大学卒,日本内科学会認定医という珍しい経歴の持ち主です

知念実希人は1978年,沖縄県生まれ.東京慈恵会医科大学卒,日本内科学会認定医という珍しい経歴の持ち主です

彼は最初からこの病院に隠された秘密を世間に暴露するために一芝居打ったことが分かる

彼は最初からこの病院に隠された秘密を世間に暴露するために一芝居打ったことが分かる

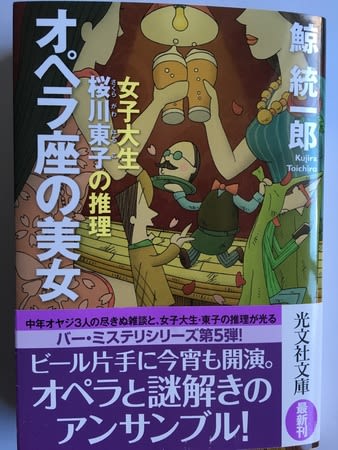

田口さんはジュンク堂書店池袋本店の副店長です.もちろん,この本は同店で買いました

田口さんはジュンク堂書店池袋本店の副店長です.もちろん,この本は同店で買いました

全自由席です.前から5列目の右通路側を辛うじて押さえましたが,5列目はステージからかなり遠い印象です

全自由席です.前から5列目の右通路側を辛うじて押さえましたが,5列目はステージからかなり遠い印象です 2曲目に演奏される作品の作曲者・西村朗氏とエクの第1ヴァイオリン西野ゆかさんがゲストとなりインタビューに答えました

2曲目に演奏される作品の作曲者・西村朗氏とエクの第1ヴァイオリン西野ゆかさんがゲストとなりインタビューに答えました

これはホールの特性もあるかも知れませんが,東京フィルの底力が発揮されたという方が相応しいのではないかと思います

これはホールの特性もあるかも知れませんが,東京フィルの底力が発揮されたという方が相応しいのではないかと思います

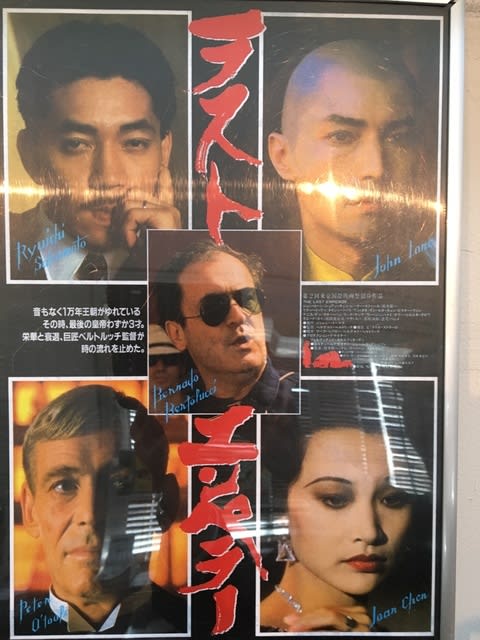

3歳で中国の清王朝の皇帝に即位した溥儀の波乱万丈の生涯を莫大な制作費をかけて完成させた歴史大作です

3歳で中国の清王朝の皇帝に即位した溥儀の波乱万丈の生涯を莫大な制作費をかけて完成させた歴史大作です

7年の歳月が経ち溥儀が15歳となった時,第一夫人と第二夫人をもらうことになる.しかし,その後 軍人のクーデターにより紫禁城から出て行かなければならなくなる

7年の歳月が経ち溥儀が15歳となった時,第一夫人と第二夫人をもらうことになる.しかし,その後 軍人のクーデターにより紫禁城から出て行かなければならなくなる 勢力を拡大していった日本だったが,1945年8月15日無条件降伏を宣言することになり,甘粕は自決し,日本へ逃げようとした溥儀はソ連軍の捕虜になってしまう

勢力を拡大していった日本だったが,1945年8月15日無条件降伏を宣言することになり,甘粕は自決し,日本へ逃げようとした溥儀はソ連軍の捕虜になってしまう

第5曲「ワルツ・スケルツォ」はワルツのリズムに乗って軽快な音楽が奏でられます

第5曲「ワルツ・スケルツォ」はワルツのリズムに乗って軽快な音楽が奏でられます

熱海の保養所に行くのは20年ぶりくらいだったので,まず最初に熱海駅の変貌ぶりに面喰いました

熱海の保養所に行くのは20年ぶりくらいだったので,まず最初に熱海駅の変貌ぶりに面喰いました さんざんビールや日本酒を飲んで舟盛など豪勢な食事を食べて楽しく過ごしました

さんざんビールや日本酒を飲んで舟盛など豪勢な食事を食べて楽しく過ごしました ガラス越しに移したので網目模様になってしまったのが残念です

ガラス越しに移したので網目模様になってしまったのが残念です

麦から作られる醸造酒がビールで,蒸留酒がウィスキーだ.ブドウから作る醸造酒がワインで,蒸留酒がブランデー.米から作る醸造酒が日本酒で,蒸留酒が米焼酎と,簡単に言えばこうなる

麦から作られる醸造酒がビールで,蒸留酒がウィスキーだ.ブドウから作る醸造酒がワインで,蒸留酒がブランデー.米から作る醸造酒が日本酒で,蒸留酒が米焼酎と,簡単に言えばこうなる 」

」