5日(金)。わが家に来てから今日で1463日目を迎え、プロ野球巨人が今季限りでの辞任を表明した高橋由伸監督の後任として、原辰徳・前監督に就任を要請する方針であることが分かった というニュースを見て感想を述べるモコタロです

受諾すれば3度目 来年巨人が優勝できなかったら ファンは腹立つノリになりそう

昨日、夕食に「豚カルビの甘辛炒め」と「ワンタンスープ」を作りました 「豚カルビ~」の正式の名前は「豚バラ肉の甘辛炒め」なのですが、結局、カルビはバラ肉のことですから同じですね

「豚カルビ~」の正式の名前は「豚バラ肉の甘辛炒め」なのですが、結局、カルビはバラ肉のことですから同じですね

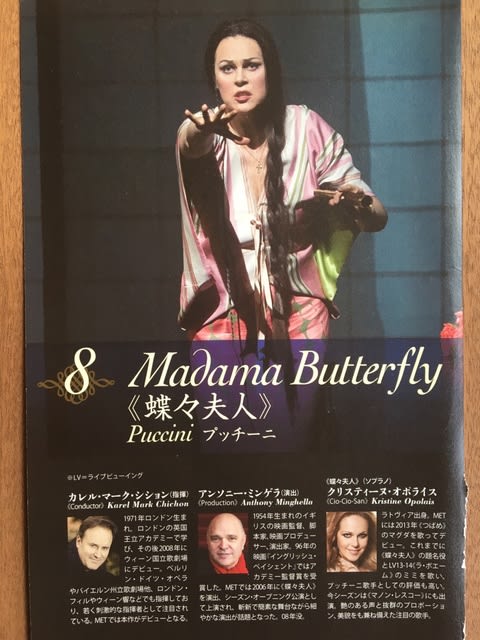

昨日、東銀座の東劇でMETライブビューイング アンコール2018のプッチーニ「蝶々夫人」を観ました これは2016年4月2日に米ニューヨークのメトロポリタン歌劇場で上演されたオペラのライブ録画映像です

これは2016年4月2日に米ニューヨークのメトロポリタン歌劇場で上演されたオペラのライブ録画映像です キャストは、蝶々夫人=クリスティーヌ・オポライス、ピンカートン=ロベルト・アラーニャ、シャープレス=ドゥウェイン・クロフト、スズキ=マリア・ジフチャック、管弦楽=メトロポリタン歌劇場管弦楽団、指揮=カレル・マーク・シション、演出=アンソニー・ミンゲラです

キャストは、蝶々夫人=クリスティーヌ・オポライス、ピンカートン=ロベルト・アラーニャ、シャープレス=ドゥウェイン・クロフト、スズキ=マリア・ジフチャック、管弦楽=メトロポリタン歌劇場管弦楽団、指揮=カレル・マーク・シション、演出=アンソニー・ミンゲラです

【ストーリー】舞台は明治時代の長崎。アメリカ海軍士官のピンカートンは、斡旋屋のゴローの紹介で日本人少女・蝶々さんと結婚することになっている 領事のシャープレスがやってきてピンカートンの軽率さをたしなめるが、彼はまったく意に介さない

領事のシャープレスがやってきてピンカートンの軽率さをたしなめるが、彼はまったく意に介さない 蝶々さんが登場しピンカートンのためにキリスト教に改宗したことを明かす

蝶々さんが登場しピンカートンのためにキリスト教に改宗したことを明かす 親族一同が集まる中、結婚式が開かれるが、叔父で僧侶のボンゾが現われ、改宗した蝶々さんをなじり、親戚ともども帰ってしまう

親族一同が集まる中、結婚式が開かれるが、叔父で僧侶のボンゾが現われ、改宗した蝶々さんをなじり、親戚ともども帰ってしまう ピンカートンは悲しむ蝶々さんを慰め、二人は愛の一夜を過ごす

ピンカートンは悲しむ蝶々さんを慰め、二人は愛の一夜を過ごす (以上第1幕)。

(以上第1幕)。

その3年後。本国に帰ってしまったピンカートンを待ち続ける蝶々さんに、下女のスズキは約束は叶わないのではと言う。蝶々さんは「ある晴れた日に」で、夫への堅い愛を歌い上げる 裕福な紳士ヤマドリが蝶々さんに求婚するが蝶々さんは冷たくあしらう

裕福な紳士ヤマドリが蝶々さんに求婚するが蝶々さんは冷たくあしらう シャープレスが「ヤマドリと結婚してはどうか」と勧めると、怒った蝶々さんはピンカートンとの間に出来た子どもを見せ、「子どものために芸者に戻るよりは死を選ぶ」と叫ぶ。ピンカートンが乗る軍艦が長崎港に入ってくる

シャープレスが「ヤマドリと結婚してはどうか」と勧めると、怒った蝶々さんはピンカートンとの間に出来た子どもを見せ、「子どものために芸者に戻るよりは死を選ぶ」と叫ぶ。ピンカートンが乗る軍艦が長崎港に入ってくる しかし、ピンカートンはアメリカ人の妻ケイトを伴っていた

しかし、ピンカートンはアメリカ人の妻ケイトを伴っていた ケイトの姿を見た蝶々さんはすべてを理解し、父親の形見の短刀で自害して果てる

ケイトの姿を見た蝶々さんはすべてを理解し、父親の形見の短刀で自害して果てる (以上第2幕)。

(以上第2幕)。

【このオペラの時代背景】プッチーニは「蝶々夫人」を1901年から1903年にかけて作曲しましたが、この頃のヨーロッパは東洋的なものをもてはやす「エキゾティシズム(異国趣味)」が、音楽や美術など芸術全般にわたって大流行していました 中でも注目されたのが日本でした。そんな中、ジョン・ルーサー・ロングは1897年、実際に長崎に住んだ姉から聞いた実話をもとに小説「蝶々夫人」を発表しました

中でも注目されたのが日本でした。そんな中、ジョン・ルーサー・ロングは1897年、実際に長崎に住んだ姉から聞いた実話をもとに小説「蝶々夫人」を発表しました これをもとに劇作家のデヴィッド・べラスコは戯曲にしてニューヨークで上演し大成功を収めました

これをもとに劇作家のデヴィッド・べラスコは戯曲にしてニューヨークで上演し大成功を収めました プッチーニは1900年にロンドンで上演されたこの劇を観て感激し オペラ化を決意、日本大使夫人 大山久子から日本の民謡のレコードを借りたり、日本の風俗・習慣を取材したりして日本に関する知識を蓄積していきました

プッチーニは1900年にロンドンで上演されたこの劇を観て感激し オペラ化を決意、日本大使夫人 大山久子から日本の民謡のレコードを借りたり、日本の風俗・習慣を取材したりして日本に関する知識を蓄積していきました これらをもとに、プッチーニは1895(明治28)年頃の長崎を舞台にオペラ「蝶々夫人」を作曲しました

これらをもとに、プッチーニは1895(明治28)年頃の長崎を舞台にオペラ「蝶々夫人」を作曲しました オペラの中では「お江戸日本橋」や「宮さん宮さん」などのメロディーを確認することができ、日本人のわれわれは親しみを感じます

オペラの中では「お江戸日本橋」や「宮さん宮さん」などのメロディーを確認することができ、日本人のわれわれは親しみを感じます

舞台作りは極めてシンプルで、日本を意識して何枚かのやや大きめな障子が左右にスライドするくらいで 大がかりな仕掛けはありません 舞台の中央が丘の上になっていて、主な登場人物は舞台奥からその丘を越えて手前に降りてきます

舞台の中央が丘の上になっていて、主な登場人物は舞台奥からその丘を越えて手前に降りてきます

第1幕の冒頭で斡旋屋のゴローが登場しますが、日本人から見ると やや違和感があります というのは、日本の着物を着ているのに靴を履いているからです

というのは、日本の着物を着ているのに靴を履いているからです また結婚式のため親戚一同が集まりますが、女性たちのカツラが気になります。西洋人の顔に日本髪は不釣り合いです

また結婚式のため親戚一同が集まりますが、女性たちのカツラが気になります。西洋人の顔に日本髪は不釣り合いです 「蝶々夫人」に限って 出演する女性は安藤赴美子のような日本人女性に限る、と思います

「蝶々夫人」に限って 出演する女性は安藤赴美子のような日本人女性に限る、と思います しかし、考えてみれば、日本人歌手がプッチーニのオペラを歌い演じることについては、西洋諸国の人から見れば やはり違和感を覚えるのではないか、と思ったりします

しかし、考えてみれば、日本人歌手がプッチーニのオペラを歌い演じることについては、西洋諸国の人から見れば やはり違和感を覚えるのではないか、と思ったりします それでも、そうしたことを超えて、プッチーニは音楽で国境を乗り越えています

それでも、そうしたことを超えて、プッチーニは音楽で国境を乗り越えています

第1幕終わりで蝶々さんとピンカートンが歌う「愛の二重唱」は、あらゆるオペラのデュオの中でも屈指のロマンティックな歌でしょう 上空から無数の花びらが舞う演出と相まって、思わず感情移入してしまいます

上空から無数の花びらが舞う演出と相まって、思わず感情移入してしまいます

第2幕で蝶々さんがピンカートンの帰りを信じて歌う「ある晴れた日に」は涙なくして聴けません 2014年にMETの「蝶々夫人」でロール・デビューしたオポライスは、卓越したコントロールで蝶々さんに成り切って歌い上げました

2014年にMETの「蝶々夫人」でロール・デビューしたオポライスは、卓越したコントロールで蝶々さんに成り切って歌い上げました 「それにしても・・・」と思うのは、数日前に自由奔放なファム・ファタール(宿命の女)マノンを歌い演じていたのが、今度はまったく正反対の 帰らぬ夫を一途に待ち続ける10代の蝶々さんを歌い演じるのですから、オポライスの切り替えの早さには驚きます

「それにしても・・・」と思うのは、数日前に自由奔放なファム・ファタール(宿命の女)マノンを歌い演じていたのが、今度はまったく正反対の 帰らぬ夫を一途に待ち続ける10代の蝶々さんを歌い演じるのですから、オポライスの切り替えの早さには驚きます

R.アラーニャは もはやベテランの貫禄です この公演の直前の「マノン・レスコー」では降板したヨナス・カウフマンの代演を急きょ務め、休む間もなく今回のピンカートンを歌うことになったわけですが、相手役がマノンを歌ったオポライスだったこともあってか、二人の呼吸はピッタリと合っていました

この公演の直前の「マノン・レスコー」では降板したヨナス・カウフマンの代演を急きょ務め、休む間もなく今回のピンカートンを歌うことになったわけですが、相手役がマノンを歌ったオポライスだったこともあってか、二人の呼吸はピッタリと合っていました

幕間のインタビューで歌手のデボラ・ヴォイトから「ピンカートンは気軽に蝶々さんと結婚して、最後には捨ててしまうけど、ああいう男どう思いますか?」と訊かれ、アラーニャは「蝶々さんは15歳の設定ですが、ピンカートンだって22歳とかせいぜい24歳とか、まだ若いんですよ 若い時はいろいろ失敗をやらかします。私の息子は現在24歳ですが、ちょうどピンカートンと同じくらいだと思います。ピンカートンは後で自分の行為を反省しているので、その辺は分かってあげたいと思います

若い時はいろいろ失敗をやらかします。私の息子は現在24歳ですが、ちょうどピンカートンと同じくらいだと思います。ピンカートンは後で自分の行為を反省しているので、その辺は分かってあげたいと思います 」とピンカートンに対して同情的に語っていました。その後でヴォイトから「それでも、蝶々さんを捨てましたよね

」とピンカートンに対して同情的に語っていました。その後でヴォイトから「それでも、蝶々さんを捨てましたよね 」とツッコまれていましたが

」とツッコまれていましたが

また「第2幕は終盤の出番まで時間が空くけれど、それまで どうやってモチベーションを維持するの?」と訊かれ、「歌わない時間が空きすぎると良くないので、別のオペラの練習をします 近々、ドビュッシーの『放蕩息子』を歌うことになっているので、その練習をします

近々、ドビュッシーの『放蕩息子』を歌うことになっているので、その練習をします 」と答えていましたが、これには驚きました

」と答えていましたが、これには驚きました 現在進行形のオペラの終盤の練習ではなく、別のオペラの練習をするというのですから

現在進行形のオペラの終盤の練習ではなく、別のオペラの練習をするというのですから やっぱりアラーニャはプロ中のプロです

やっぱりアラーニャはプロ中のプロです

スズキを歌ったマリア・ジフチャックは蝶々さんの侍女に相応しいメゾ・ソプラノで、シャープレスを歌ったドゥウェイン・クロフトは魅力的なバリトンでした

演出面では、蝶々さんの息子を 3人の黒子が操る「人形」が演じる形を採りました。これには文楽(人形浄瑠璃)の影響を感じました また、全体を通してシンプルながら洗練された舞台作りになっていて好感が持てました

また、全体を通してシンプルながら洗練された舞台作りになっていて好感が持てました

この公演を持って私の「METライブビューイングアンコール2018」も終わりです 次は11月から始まる「METライブビューイング2018-2019」です

次は11月から始まる「METライブビューイング2018-2019」です 全10作品が今から楽しみです

全10作品が今から楽しみです

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます