印象に残った箇所(2/3)

病牀六尺(岩波文庫 ワイド版 p168)

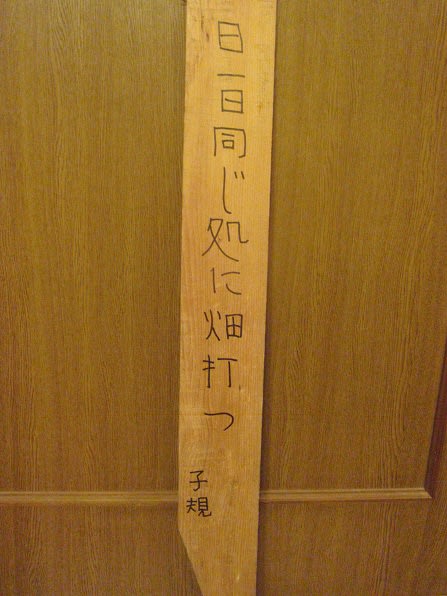

日一日同じ処に畑うつ(子規)

という句を評して(碧梧桐)作者自身が畑うつ場合であるかわからぬといふてある。これは余の考えは人の畑打ちを他から見た場合を読んだつもりであるのぢやけれど、作者自身が畑打つ場合と見られるかもしれん。・・・・・(8月28日)

この句は、特に春や秋、種まき・苗植えの準備を竹田農園でやっている光景とぴったり。一つ畝の表面に積み上げた枯草を他の畝に移し、牛糞を入れて、鍬で耕し、畝の表面を整地し、種まき・苗植えの溝を作り、やっと種まき、苗植えつけが終ると、既に日は暮れ、帰りの時刻になる。今日はこの一畝で終わったなと呆れる。この句を木片にマジックで書いて、林の木の枝に吊るしておこうと思っている。今日、さっそく、我が家の物置にあった木の板にマジックで句を書いて、今度の農園行に持っていこう。それにしても下手な字。

病牀六尺(岩波文庫 ワイド版 p168)

日一日同じ処に畑うつ(子規)

という句を評して(碧梧桐)作者自身が畑うつ場合であるかわからぬといふてある。これは余の考えは人の畑打ちを他から見た場合を読んだつもりであるのぢやけれど、作者自身が畑打つ場合と見られるかもしれん。・・・・・(8月28日)

この句は、特に春や秋、種まき・苗植えの準備を竹田農園でやっている光景とぴったり。一つ畝の表面に積み上げた枯草を他の畝に移し、牛糞を入れて、鍬で耕し、畝の表面を整地し、種まき・苗植えの溝を作り、やっと種まき、苗植えつけが終ると、既に日は暮れ、帰りの時刻になる。今日はこの一畝で終わったなと呆れる。この句を木片にマジックで書いて、林の木の枝に吊るしておこうと思っている。今日、さっそく、我が家の物置にあった木の板にマジックで句を書いて、今度の農園行に持っていこう。それにしても下手な字。