阿木譲氏の葬儀に参列している時、私は高校時代の親友、もう何年も会っていないTの事を思い出していた。不思議な因果だとも感じる。なぜ、ここにいるのが私で、お前でないのだ。私はそんな事を呟いていたと思う。確かにこの10年程、私は阿木氏と親しくさせて頂いてはいた。ただ、それは‘多くの人’と同様、一定の距離感を保っての事だっただろう。それに対し私に「Rock Magazine」誌を教え、後、同誌に編集スタッフとして入り、阿木氏と深く交わるようになったT。彼は阿木氏と正に共に活動し、その尊敬の念の強さからその思想に共鳴し、生き方も変え、しかし衝突し、離れていった。そこには阿木氏との同時進行の成果や失敗、別れという傷を負いながら至近距離での付き合いがあった。私とは違ういわば魂が触れ合う生の交誼があったであろう。

勿論、中学自分から阿木氏の事を私はデデこと川村尚氏が司会を務めるテレビ番組ポップスインピクチャー(近畿放送)で短いコーナーを受け持つパンク以降の新しい音楽を紹介する人として知っていたし、時折、「Rock Magazine」を本屋で流し読みする習慣もあった。しかし高校1年の時、Tの示唆するロックの内容は色んなロックを並列に聴く私とは全く違うものであった。それは一言でいうとコンセプチャルであり、時代背景やその精神を先導し、先の時代を読み取る装置としてロックの意義を強調し、先鋭的なものだけをより深く探索し、発見して聴くという姿勢を見せていたのだ。そしてそれは全て「Rock Magazine 」=阿木譲氏の影響による一つの態度として現れていたのである。

Tから借り、聴かせてもらったブライアン・イーノの新作「Music for Films」(78)のインパクトは大きかった。そして遡って聴いた「Before and After Science」(77)。「Music for Films」のライナーノーツを書いていたのが阿木氏であり、その言説は私の持つ娯楽としてのロック愛好というスタンスを一旦、消去しただろう。新たな意識の芽生えだったと思う。それは先端への意識であり、音楽を通じた社会意識を促し、世界を知りたいという知への欲求の目覚めでもあった。いわば私が無知を自覚した瞬間でもあっただろう。Tは私が愛好していたパンク、プログレを「過去のもの」と断じ、ポップなロックならBe Bop Deluxe、Tubeway Army、ポストパンクの先鋭としての「No New York」、アフタープログレッシブとしてのイーノのobscureシリーズや主に独、仏の電子音楽を私に教唆した。イーノが非テクニカルな‘ノン・ミュージシャン’を自称していた事は重要で、技術やメッセージの発露としてのロックではないアヴァンギャルドアート的発想や実験としての音楽表現という要素がイーノによってポピュラーシーンに加わったと感じていた。そのコンセプトは具体例としてはデビッドボウイのベルリン3部作など、メジャーな音楽シーンへの影響力は巨大だった。そのイーノを日本に紹介し、正しく位置つけたのが阿木譲であり、音楽シーンで今、何が起こっているのか、これから何が起こるのかという事に対し、正確な洞察を批評というフィルターを通じ、発信するのが「Rock Magazine 」だったのだ。

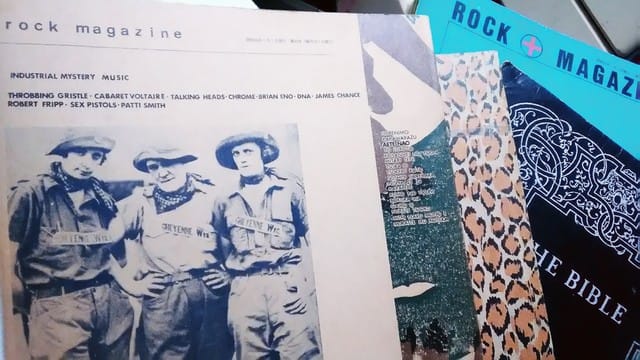

私が「Rock Magazine」をちゃんと購読するようになったのは20号の「ネオ・ダダ」を特集した号であったが、このように同誌は常に何らかのムーブメントを引用し、現在に共通する背景を探る手法があり、そこに時代精神なるものを想定した。ロックはその先行ランナーという訳だ。ポストパンクの時代、様々な実験やコンセプチャルなアーティストがどっと登場した頃、私達、「Rock Magazine」の読者は、阿木氏の言説に呼応するようなアーティストのインタビューでの発言を多く読み、嫌がおうにも概念的なものへの関心が強まったと思う。阿木氏の一見、音楽とはかけ離れた難解な質問に見事に答えてゆくオルターネイティブ・シーンのアーティスト達。そこには阿木氏の言説を裏付けるような概念主義の交換があった。(幾分、誘導的な質問に思えた事も多かったが)

極論すれば「Rock Magazine」に影響を受けた者は、楽器店ではなく本屋に足が向いた。未だに楽器に対する関心が低い私は決して例外ではないだろう。今も大した演奏ができない私は正に「Rock Magazine」の影響の負の面を体現したサンプルと言えるかもしれない。少しおかしな言い方だが、分かってもらえる人にはピンとくるかもしれない。

Tと私は親友になった。私が他のロックファンに貸すために教室に持って来ていたYESのLPを見て「そんなしょうもないのしか聴かへんの?」と言ってきたのが最初の出会いだったが、のめり込んだら私の速度は速い。彼が所持するレコードを全部、聴き、自分でも梅田のLPコーナーその他のレコ屋に通い詰め、金がない時は店の人にあれこれ尋ねて教えてもらいながらロックの知識をため込んでいった。一度、Tの家に遊びに行った時、Tが奥にいた妹さんから「気違いが帰ってきた」と言われているのを聞いて爆笑したが、当のTはうるさいとも言わず、仏頂面のまま部屋に行き、発売されたばかりのスロビング・グリッスルを私に聴かせた。恐らく当時、出現したノイズ・インダストリアルを集中して家で聴いていたのだろう。部屋から漏れる音に家族は「何事か?」と思っていたに違いない。Tは雰囲気が暗く、思索に耽るような表情を常にしていたが、そんな硬派風情なくせにジョンレノンが死亡したテレビのニュースを一緒に観ている時、涙していたのも印象に残っている。ビートルズファンの私と違い、レノンなど好きでも何でもないくせに泣いている。要するに繊細だったのだろう。そして生真面目だった。別々の大学に進学した私とTだったがPALMS(ニューウェーブがかかりまくるクラブの先駆け的なハコ)に行ったり、「Rock Magazine」関連イベントに一緒に行く相変わらずの親友だった。一緒にthe Pop Groupもどきのハチャメチャなバンドを組んだ事もあった。一度、FABMABで阿木氏に思い切って二人で話しかけ、少しだけ会話し感激した事も鮮明に記憶する。阿木氏は常に読者との会話を望んでいたが、皆、遠巻きに見ている事も多かったと記憶する。安易には近寄りがたいカリスマ的存在だった。

私より深く阿木氏に心酔していたTが「Rock Magazine」の門を叩いたのは私達が二十歳の時だったか。82年の夏と記憶する。私は彼を祝福し阿木氏が誌上で度々、読者に対し示唆していた‘生き方’を実践するのだなとその勇気を称賛し、少しばかりの嫉妬を感じた。ただ、今思えばそこが私達の別れの始まりだった。「Rock Magazine 」の編集スタッフになってからのTはしばしば私に対し、説教じみた事を言うようになっていった。その多くは人生観や生き方を問うものであり、音楽を趣味的な次元にしてはいけないという事に集約させ、私の音楽の捉え方を受け身であると批判し、「そんな考え方じゃ駄目だ」という事を上から目線で言ってくる。私は「Rock Magazine」での業務の過酷さを噂で知っていたので、同情しながらもある日、同じように「お前は今後、どうする。社会の歯車になっていくのか」等とまた説教を始めたので、「お前は阿木さんにいつも言われてる事を俺に言ってるんだろう。それだけじゃないか」と言い、Tを黙らせた。

Tはあっさりと矛を収めた。私達は二人とも、阿木氏に感化され、悩んでいたとも言える。開き直るには若かった。それだけだ。端的に言って「Rock Magazine」阿木譲は‘暗さ’へのパスポートだった。誌上ではモダーン、ポップというワードを引用しながら‘軽やかさ’を同時に強調する阿木氏の言説はしかし、それ自体が暗さの上に成り立つゲームだった。しかし阿木さんの一貫した呼びかけに多くの読者は応えようとした。真に受ける私達は純粋過ぎたのだろう。今思えば。

Tは私に間章の著作「時代の未明から来るべき者へ」も教えたが、ジャズを聴く習慣はないのに間章を愛読していたのは正に概念主義の成せる業だった。その難解さから私は眺めるだけだった松岡正剛(当時、阿木氏の理解者であった)のカルチャー雑誌「游」もTは熱心に読んでいたと思う。ロックに対しても精神的に対峙するという聴き方以外に存在しない徹底ぶりだっただろう。私はやや穏健な楽曲志向も持ち合わせていたが、それでもロックの影響はいわゆる根暗なメンタリティを同時に植え付ける副作用的媒体としてあった。音楽に浸ることで鬱屈した精神に陥ったのか、或いは鬱屈した精神が音楽に浸る事で助長されていたのか。それは今となってはもう解らない。しかし、あの頃、音楽とは‘可能性’そのものであり、阿木譲、間章、或いは北村昌士等の言説はそんな私達を後押ししたのだろう。音楽をめぐる‘可能性’の説教者。阿木譲はそんな存在の第一人者だったのだ。

Tがすっかり消耗したように「Rock Magazine」を辞めたのは私達が大学3回生の時だったか。「阿木さんに対する不信感を持った」と私には説明していたが1年半くらい関わった「Rock Magazine」の編集でTは空っぽになってしまった感じだった。一度、彼が阿木さんの部屋に私を入れてくれた事があり、その膨大なレコードを前に私は能天気に「ええなあ、好きなだけ聴けるんやろ」と言ったが、そこで寝泊まりして徹夜で編集作業をし、いつも阿木さんに様々なダメ出しをされているTは全くそんな役得を強調する事はなく、黙っていた。「Rock Magazine」に関わった人は殆ど例外なく遅かれ早かれ阿木さんと衝突し、叱られて辞めていく。私の耳にも誰それが失踪したとか、逃げるように辞めて郷里に帰ったとかそんな話ばかり、噂が流れていたので、編集作業の過酷さを何となく感じてはいたが、Tを痛めつけていたのは阿木さんの容赦ない説教だったようだ。編集後記で阿木さんがTの事を「真面目で頑張っており、成長する事を期待している」と書いていたのを読んでいたが、Tには荷が重かったのだろう。期待に応えられず、逆に傷ついて戻ってきた。彼の言う‘阿木さんに対する不信感’とはどうやら阿木氏の色んな女性に関する沙汰の事も入っていたようだが、それらを受け流すにはTは純粋すぎたようだ。モテるんだから仕方がないのに。

そんなTと私は変わらず友人として付き合っていた。私は85年から東京で生活を始めたが、二年振りくらいに会った時、Tは髪を少し伸ばし、サングラスをかけて現れた。ポジパン風なスタイルだった。そしてゲオロゲグロスというバンドでギターを弾いているという。私は私で東京で名もなきバンドでライブ活動をやっており、そのバンドが雑誌DOLLのコンピレーションアルバムに入る話が迷い込み、録音音源がsuper punk marketというタイトルのアルバムに収録される広告を自慢げにTに見せた記憶がある。張り合っていたのだ。阿木譲氏いうところの‘ロックを体現する’という空虚な命題に私もTもとりつかれていた。後、そのコンピレーションの第二弾の広告にゲオロゲグロス(神戸)と記してあったのに驚き、電話した時は「もう辞めた」と言い、少し、ガッカリしたが。

しかし何年か後、Tはメーカーに就職し、会社員になり、普通の生活に移行していった。その事に私は意外性を感じていたが、音楽から離れたような感じがして寂しかった事も覚えている。独特の気難しい表情や暗さは変わりなかったが、それは音楽に興味が失せ、何も拠るところがない事の寂しさの表れだったのかもしれない。

決定的な別れは私が大阪に住まいを戻し、新しい生活を始めた頃に起こった。91年くらいだろうか。私はまた、頻繁にTと会える事を楽しみにしていたが、久しぶりに会うその時、駅の改札から現れたTは満面に微笑みを浮かべてやってきた。陰りのある顔つきが特徴のTが笑いながら現れた事が異様でそれは別人の顔だった。そして喫茶店に入ると今、入信している宗教の話をしだし、私を勧誘する。ショックだった。お前はロッキスト(阿木氏の作った言葉)じゃなかったのか。なぜ、宗教なぞにのめり込む。私の気のない返事、その拒絶の反応を察する事さえできなくなったようなその一途ぶりに私は失望した。帰り際、「ほかに困ってる人、悩んでる人おったら教えてな」と私に対し憐みの目で見る。自分はもう幸せな人生を掴んだ。お前も頑張れよという宗教信者特有の上から目線に耐え切れず、別れたのである。それきり、Tとは会わなくなった。勧誘を断った以上、彼も私を必要としなくなったという事だ。最後に会ったとき、Tはロックに対する関心がない事を話し、当然のように阿木譲の思想を否定していた。一つの宗教を脱し、苦悩の時期を経て新たな宗教に辿り着き、精神的な拠り所を見つけたという事だろう。この結末は決して予期できる事ではなかった。

戦略的にメジャー化、ポップ化を目指した84年以降の「Rock Magazine」は私にとって魅力ある雑誌ではなくなっていたが、阿木氏は新しい雑誌「EGO」で再びイギリスの音楽動向の歴史的、概念的な掘り下げに向かう。「EGO」は全部で5.6巻、リリースしただろうか。大変、充実した内容の本だった。85年、私が上京した年の刊行だったので、鮮明に覚えている。ただ、私が「Rock Magazine 」ほどには「EGO」に熱中できなかった事も事実で、それは私の音楽の趣向が英欧の先端音楽からニューヨークのダウンタウンシーンやアメリカのルーツミュージックに変わってきたからでもあった。シュルツ・ハルナ(trumpet)、モギエミコ(guitar)を擁した新生FRICTIONを観た時の衝撃も大きい。私の中でいわば、‘ビート’への開眼が起こった。奇しくも来日したマサカーやエリオットシャープ。或いは近藤等則IMAなどのビートの強力さは私を観念主義からの脱却を促したと思う。確かにジャーマンニューウェーブのビートの生命力を愛好してはいたが、それとて西欧的歴史主義の解釈を間逃れ得ない感覚を有し、そういった「Rock Magazine」、「EGO」の提示する音楽観、世界観に私は捉われていたと思う。当時、ニュービートは寧ろアメリカにあり、新精神もニューヨークシーンにあった。ラウンジリザーズのジョンルーリーや映画監督ジムジャームッシュが持つ感性に惹かれた私はビート=生命力という図式による脱観念的な志向に向かおうとしたのかも知れない。

私はいつしか「Rock Magazine」、「EGO」の言説への距離を置き始めていた。本格的な‘脱阿木譲’は私がマンチェスタームーヴメントに全く同化できず、イギリスの新音楽を追う習慣が無くなった時期と同一でもあった。「EGO」に於いて阿木氏がポストインダストリアルと位置つけ、積極的に批評していたNURSE WITH WOUND、COILを中心としたムーブメントの記述はやはり、氏の独壇場で日本では他であまり取り上げられることがなかったと記憶するが、当時の私の好みが、それらをスルーすることになった。それらは明らかに新たな人間像をも示唆する重要な音楽群だったが、私は自分の演奏活動に邁進していった事で、その西欧暗黒主義の系譜から関心が離れていったと思う。

以降、阿木氏の活動を‘遠くからチェックする’という私のスタンスが始まった。阿木氏が‘Eカルチャー’と称し、ロックの終焉とクラブムーブメントへのスムーズな転換を促すようになったのは、88年くらいだっただろうか。「ロックとはつまるところ文学だった。そこに落とし前をつけなければならない」という阿木譲氏による言説は「Rock Magazine」時代から先行して主張していた氏の予言でもあったが、その時代が本格化した90年代、阿木氏はM2という大バコのクラブをオープン。更にNEUというショップもオープンし、ダンスカルチャーへのシフトチェンジを図っていた。それらの音楽を私は通り一遍、チェックしたが、80年代前半までのように音楽が非常な速度で更新されていた頃とは違って、これはいいなと確信を持てる音源、アーティストの絶対数が少なくなっている事を何となく感じていた。80年代後半、ノイ、M2は先端で、ロックからダンスカルチャーへの移行がスムーズにいかなかった私にとって探索の場であった。いい音楽に出会いたいという私の性質、このリスナー体質は終生、変わらないだろうが、以前のように新しく聴くものが大方、ヒットだった時期と違い、いいものを見つける事に苦心したのが、この時期、即ち、ハウス、ブリーブテクノ、エレクトロボディ、ポストインダストリアル、ロックハウス、フーチャーアンビエント等と称される音楽群の創出期だっただろうか。アメリカのヒップホップのオールドスクールやアブストラクトヒップホップ、デトロイト・ハウス(テクノではない)の方にむしろ魅力ある音源が多いと感じていた私だったが、一つ確認した事は英欧のニューリリースの録音のマスターの質感が以前のニューウェーブやプログレに対してホール向きの処理が成されているという決定的な事実だった。従ってM2で体感したものを家で聴くとイマイチに感じる。これはPALMSではなかった感覚で、当時のリリース音源に定位の拡張や音響的な変化を確認し、いわばホームからホールへの聴覚移動を思い知らされ、ある意味、‘まずいな’と感じた事を覚えている。つまり、極論すれば音楽の判断を家ではできない時代になったと感じたのだ。Renegade sound waveやOrbのアルバムに手法的な新しさを全く感じる事ができず、これならGongかConrad Schnitzlerを聴いてる方がいいと思っても、クラブで体感するOrbが気持ちよかったのは事実で、ホームリスニングとのギャップの感覚、その落差に意味を感じた事で私は嫌がおうにも、パンク、ニューウェーブの時代は音楽の‘更新’という基準を最重要視しており、現在は更新という手法の変革ではなく、‘音響的快楽’が一つのキーになる時代が来たのだと感じた。

阿木氏も後々、この時期が最も重要な変化が起こった時期で、ここで止まるか、次の時代にいくかが分かれ目だったとしばしば語っていたが、私は中途半端に色々、フォローし続け、完全には乗り切れないまま、シーンの最後列に乗っていた感じであったか。

M2は2年ほどで閉店したと思うが、足繁く通ったわけではないので、阿木氏との遭遇は叶わなかった。ただ、自身の雑誌媒体を持たなくなった阿木氏の寄稿を他の雑誌、例えば『STUDIO VOICE』などで見つけると、おおっという感じで読んでいた。常に気になる存在。それが阿木譲という批評家であり、氏が今、何を聴き、何を考えているのか、距離を置きながらもそれを遠くから知っておきたいという私の消えない欲求でもあったのだと思う。

湊町にオープンさせたcafe blueを覗いたこともある。ジャズっぽいハウスがかかっていたと思う。あまり好みでない事から二回目に行くことはなかった。しかし、その後、何度、店の前を通り、中に入ろうか悩んだことか。私は何をしていたのだろう。店の前に立ち止まって、悩んだ末、入らない。そんな事が何度かあった。

いつしか、そのカフェがnu thingsと名を変えていた。そしてしばらく経ってから本町にjazz room nu thingsとして新たにクラブをオープンしていた。それらの経緯を全て私は横目で見て、知っていた。阿木氏がブログで音楽批評を開始したのはいつだったか覚えていない。nu thingsオープンと同時くらいだったかもしれない。2005年くらいだろうか。定期的な批評活動の再開と言ってもいいその音楽批評に私は俄然、注目し、毎日、更新を確認しながら読んだ。その頃、私は回り続けていた車輪が止まったように演奏活動をやめ、5年以上も楽器にも触らない生活だった(それはその後更に3年ほど続く)。その間「満月に聴く音楽」(2006)という名の著作をリリースし、完全に音楽を聴く生活になっていた。いや、それは戻っていたと言ってもいいだろう。今もライブ告知に使っているブログは「満月に聴く音楽」というタイトルで、元々、本の出版の宣伝用につくったものだが、同ブログで音楽批評を2009年くらいまで活発にやっており、その頃は演奏活動を再開すると思っていなかった。私は完全にリスナーになり、そのままもしかしたら一生を終えるまでいくかもしれないとも感じていた。

阿木氏はブログで音楽批評以外に、読者へ向けたメッセージをやはりという感じで発していた。「昔、Rock Magを読んでいた旧ロックファンはもう、時代の流れについてこれないだろう」「かつてロックファンだった今、40代の連中は何をしてるのか」「僕のブログを見てもnu thingsには来ない。そういう人たちはダメだ」相変わらずそんな毒のあるメッセージを言い放っていた。私はまるで自分の事を言われてるようでギクっとしながら読んでいたものだ。いや、正に言われていたのだ。

音楽を聴く生活に戻った私はやはり、阿木氏の評価するアルバムを買っていたが、以前と違うのは私の趣味が格段に広がっていたことで、阿木氏の評価するアーティストはワンオブゼムになっていたことだろう。

しかし私にとっての驚きは、阿木氏がJAZZに目を向けた事だった。ただし、というか、しかもというか私が全く関心外だったアシッドジャズなど、レアグルーブ系を把握しながらも古いビバップに向かったことだ。「Rock Magazine」で既に70年代にECMを特集していたのを知っている私は決して阿木氏がjazzに無関心ではない事を知っていたが、歴史主義的性格やそのアンチブルースな感性からかブラックミュージックを意識的に遠ざけていた事も知っていたので、阿木譲によるビバップへの接近はことのほか、意外であったのだ。「なぜ、阿木氏は今頃、jazzに?」常に前しか見ないフューチャーリスト。それが彼の信条であり、音楽を聴く事とは最新のみを聴く事が阿木氏を誰も追いつけないスピードと認識させていた。それがなぜ。よし、阿木氏が定期的に行っているジャズのDJを観に行こう。私は確認しようと思った。フィンランドジャズやクラブジャズの批評で好みが移行しているのは理解するが、そのDJにおいてこそ、氏の何かしらのコンセプトがわかると思ったからだ。2007年の春だったか。正確な月は忘れたが、その日、本町のクラブnu-thingsに足を運ぶ私は緊張していた。20年振りに目撃する阿木譲。勇気を出して私はそのクラブのドアを開けたと言ってよい。入ろうか迷いながら幾度となく通り過ぎたのはcafé blueだったが、やっと私は阿木譲を観るチャンスを持った。大げさだがそんな心情だった。その時のDJライブの事を私は同ブログに記録している。日付は2007年9月になっている。以下はその抜粋である。

少し前、大阪本町のクラブnu-thingで阿木譲氏のDJを久しぶりに体験した。

古いハードバップの現在的再生という氏の試みは予想外の衝撃であり、そのジャズの捉え方に感性の鋭さを感じた。嘗て80年代半ば頃、ギャズメイオールがジャズをクラブ、ダンスカルチャーに定着させる当時としては斬新なパーティを仕掛けていたが阿木氏の試みはそれとも全然違ったものであった。

阿木氏はハードバップの中でも高速なものばかりをピックアップし、それを連続プレイする事でバップの全く違う側面を生み出していた。速い。とにかく速い。ギャズメイオールがジャズの4ビートをファンクの16ビートに解釈していたのに対し、阿木氏はいわば2ビートのトランスミュージックに解釈している。16ビートはための効いたダンスの機能であるが、阿木氏の高速音響の世界はもはやダンスではない。いわば攻撃的音響のシャワーのようであった。

ハードバップが高速再生される事でホーンによるテーマも遅緩したものからエッジの効いたものに変容されていた。どうゆう事か。元々、ビバップやハードバップはビートが現代的速度を持っていても、‘うわもの’のフレーズやホーンによるメインテーマはブルーノートのコード進行による制約を受けたメロを持っている。ブルースから派生したスケールやマーチングメロがその背景にあり、80~90年代を経過した者の耳にとっていささか、古風でもあり丸みを帯びたものに感じられる事が多い。しかし阿木氏のDJプレイではそんなブルーノートのコード進行がまるでハードコアなリフの如き鋭角さを伴って響くのを体験できたのである。しかも演奏性や自己表現を超えた物質的な音としてのジャズが轟音を伴って鳴り響いていた.

私が想像したのは初期ビバップであった。

阿木氏が素材としたハードバップより更に遡ったチャーリーパーカーのライブでの音響とは正しくこのようなものではなかったのか。ジャズ理論が体系化される以前の初期衝動としてのバップがこのような感触であったと想像する。踊るためのスウィングジャズからバップへの変化。それは聴く為の創造的音楽への変化だったと理解されている。よく知られているようにバップの創始者パーカーは音楽理論でそれを成し遂げたのではない。譜面も読めなかったのだから。彼は本能や直感であのバップのスタイルを開拓し、後発の演奏家がそれを音楽的に理論付け、一つの様式として定着させた。パーカーは拍子やコード進行を頭で考えなくても、アウトしたリズムやコード進行から不思議に復帰してテーマを吹き、アドリブを楽しんでいたという話を読んだ事がある。その<速度>たるや現在で推し量れるものではなかったのだろう。いわば狂気を含んだ<速度>だったと想起できる。

マイルスデイビスはバップからクール、フリー、エレクトリック、エスニック、音響等へのアプローチによる音楽性の全方位的拡大を実現し、音楽の速度と奥行き、無限大を全てなし得たように思うが、彼の頭にあったのは、初期のパーカー=ガレスピー双頭コンボを体験した時の<空間>を再現する事であったと言われている。おそらくそこには<全て>があったのだろう。 阿木譲氏のDJは私達が想像でしか味わう事のできないチャーリーパーカーのライブミュージックの一端を垣間見させてくれたように感じる。(以下省略)2007.9.23

結局、私は阿木氏のジャズへのアプローチに斬新さを感じ、大いに唸らされた。私はビバップのライドを刻む正確さを機械的に感じ、ジャズは実際、ロックよりもテクノビートとの近似性があると実は以前から感じていたが、それは60年代以降のジャズより50年代のものにその傾向があると思っており、阿木氏のDJでその事をまざまざと見せつけられた感じがしたのだ。やはり、阿木氏の感覚は凄いなと感心した。ただし、阿木氏と話す勇気はなく、その日は家に帰ってしまったのは、私の引っ込み思案な性格故か。

楽器に触らない生活が丸7年を過ぎ、ようやく私は自分のバンド、時弦旅団を再開したくなり、2008年の正月、部屋の片隅にあって、ずっと睨み続けていたベースのケースを開けた。メンバーに「やるぞ」と声をかけ、スタジオに入る。

その2年ほど前、nuthingsのスタッフ平野さんからライブのオファーを頂いており、「今はライブやってないんです」と断った経緯がある。不思議な縁も感じていた。そのnu thingsで2009年にライブをほぼ10年振りに再開。そして2010年3月。2回目の出演の時、阿木譲氏と対面する。その時の事を私は9年前のブログに以下のように記している。

<演奏が終わって楽器を片づけていた時、店のスタッフと談笑する阿木譲氏を見つけ、思わず私は挨拶をしていた。クラブnu-thingsのオーナーでありながら、時折、姿を見せるだけと聞いていたので、その鉢合わせは幸運であったか。嘗て『ROCK MAGAZINE』の読者として、その言説に多大な影響を受け、また80年代初期は『ROCK MAGAZINE』関連イベントにしばしば参加し、PALMSやFABMABといったクラブで何度か会話した事を鮮明に記憶する私としては、実に25、6年ぶりの氏との遭遇であったのだ。私は阿木氏に対し「阿木さんの呪縛から解けた時、自分で音楽を始めたんです」とちょっと失礼な言い方で自分を説明した。それは阿木氏の影響力、吸引力の大きさを遠回しに表現した謝意でもあり、対面した事で若い記憶を甦らせ、瞬間的に自分の原点を想い起こした事による釈明でもあったような気がする。そう、確かに釈明だった。読者に対し常に何かを問いかけ、アクションを促していた阿木氏に対峙するという事は本来、あまり気軽なものではない。その感覚に縛られていた私にとって、その後のバンド活動や本の出版、ブログでの批評などが例え自己満足の域を出るものでないとしても、一定の実りや精神的充足につながっているという事を阿木氏に報告したいという気持ちの表れであったのかもしれない。2010.3.15>

驚いた事に阿木氏は私の著作「満月に聴く音楽」を知っていた。「話があるので日を改めて会おう。本も持って来て下さい。」と言われ、私の緊張度は増した。後日、阿木氏は雨宮ユキさんと現れた。私の腰の低い態度に「君は全然、アーティストっぽくないな」と呆れられ、「君の本のタイトルをイベント名にして毎月、イベントをやってほしい」と言われる。ライブ活動を開始したばかりの当時の私にその力量がある筈もなく、ブッキングで出演させていただくのが精一杯ですと答えざるを得なかかった事が阿木氏の失望を招いたようだが、それでも、「これからよろしく頼む」とひとまずの信頼関係を作れたことで、私は一安心という感じだった。今の私なら二つ返事でOKしたと思う。それを思うと、あの時、気持ちよく「やりましょう」と言いたかったところだが、当時の私は演奏活動イコール自分のバンドのみと捉えており、今のように様々なセッションや自由な即興演奏の形態は頭になく、その意味でも定期的なイベント開催は無理があると判断せざるを得なかった。このあたりは10年もライブ活動をしなかった‘つけ’だなと感じている。

阿木氏と対面した時、80年代にPALMSや「Rock Magazine」関連イベントによく行っていた事。そしてどうしても告げたかった事はTの事だった。阿木氏は「彼はどうしてる?」と訊いたので私はもう何年も会っていない事、その理由も話した。Tについては阿木氏よりも雨宮さんが驚いたように関心を示した。「懐かしいわ。どうしてるの?電話番号教えて。すごいいい子やった。真面目で一生懸命、頑張ってた。」雨宮さんの反応を私はある程度、予想していた。「Rock Magazine」編集部時代、Tがよく「ゆきさんにすごく世話になっている。」と言っていたからだ。雨宮さんは当時、タコ部屋とも噂された編集部のスタッフの食事や洗濯まで世話したまるで寮母のような働きだった。阿木さんに叱られたスタッフが雨宮さんに慰められるという事が多かったと想像できる。「電話番号はわからないんです。」実家の番号は知っていたが、私はそう言って雨宮さんに嘘をついた。少しばかり心苦しかったが、私はTに電話したいとは思わなかったのだ。雨宮さんの残念そうな顔は辛かった。つまり、Tの事を本気で懐かしがり、心配していたのだ。優しい人だと思った。。そして不思議だが雨宮さんの反応から私は何故かあの時、Tの事を愛おしむ感情が生まれた。もう会いたくもないと思っていたTの事が好きになっていったのだ。おそらく会うことはもうないのだが、嫌悪感は喪失した。むしろ、愛おしい。不思議なものだ。

私と阿木さん、nu thingsとの付き合いが始まった。私のバンド、時弦旅団を阿木氏は「70年代に出会っていたらプロデュースしてるよ。」と言っていたが、これは当然ながら褒め言葉ではない。NATIVEに代表されるスタイリッシュなニュージャズのライブを組むnu thingsの中で私のプログレっぽいジャズロックは古色憤然と映ったようで、一種の既視感を伴ったようだ。本町から心斎橋に移転したnu things Joujoukaにも定期的に出演させもらい、アルバムリリースのレコ発ライブもやらせてもらった私は他のライブハウスよりもnu thingsが一層、身近に感じられるホームタウン的な場所になりつつあったが、阿木氏の企画要請には応えられず、その事が私の阿木氏に対する一定の距離感につながっていたと思う。「会えばまたごちゃごちゃ言われる」そんな嫌気ともっと色んな話がしたいという欲求との板挟み状態だっただろう。確かに私は許されるならインタビュアーのように阿木氏に質問したい事が大いにあった。本音はそこにあるのに、阿木さんのネガティブなオーラの前に一歩前に踏み出せなかった。本当はもっと親しくなって色んな話をし、阿木氏の考えを知りたい事がある。しかしできない。私は当時、そんな葛藤を少なからず抱えていた。当時、私の活動はバンドでの演奏だけでライブシーンに横のつながりが少なく、その意味でも阿木氏の求めるような企画立案はできなかった。阿木氏はいつもライブというのを単発なものではなく何らかの運動体にしてゆく事を一貫して目論んでいたが、彼の期待に応えられるアーティストは少なかったと思う。数多の出演者が阿木氏に批判され、反発し、衝突するのは、こういったライブ活動の捉え方の相違に端を発したケースが多い。Nu thingsに出入りしていた演奏者は殆どが阿木さんへの嫌気で去っていった。それは通常のライブハウスのオーナーと出演者の関係ではなかった。私も例外ではなかった。段々、嫌気がさし、当時、阿木さんに様々なプレッシャーをかけられていたスタッフの平野さんとの関係もギクシャクしだし、自然、nu thingsから足が遠のいてしまう。

そんなケースは私だけではなかった。

心斎橋時代のnu thingsは店の雰囲気、内装など、全てが素晴らしく、今でもあの店のカッコ良さは他にはないと思っているが、私が遠ざかって間もなく、またしても阿波座への移転の知らせを人つてに聞く。その間もずっと阿木さんのブログはフォローし続け、ジャズから再びエレクトロへ移行してゆく過程も注視していた。何となく行くのをためらっていた新しい阿波座nu thingsに出向いたのは2012年の暮れだったが、1年半ぶりに平野さんに会うと、「あっどうも」みたいな感じで何のわだかまりもなく、再会できた事に安堵した事を覚えている。

以後、単発的に何らかの形で出演する機会ができ、時折、遭遇する阿木氏とも軽い会話をするようになった。相変わらずシニカルでネガティヴな物言いも多かったが、もう慣れっこになり、反論して言い合いになっても何も思わなくなった。免疫ができたのだろうか。私の事を他人に「あの世代はいつまでもロックやノイズにしがみついてダメだ」と的外れに批判しているのも聞いたが、一方で「宮本みたいに言葉を持った人間は今、あまりいないんだ」と言ってるのも知った。いい意味で気にかけていてくれていると解釈していた。いつしか堀江に移転し、enviroment og zero-gaugeとしてニューオープンしてからは、出演頻度が増し、自主企画も少しずつ増やしていった。それは阿木氏の要請に応えるというより、バンド以外の演奏者との即興のセッションを増やしていったことによる自然な流れだった。これは打楽器奏者、木村文彦氏からの影響が大きい。

阿木氏が定期的に行ったDJ, Bricolageにもできるだけ観に行っていた。その姿はもはや孤高であった。私はその圧倒的なパフォーマンスに震撼し、ある事を悟った。それはもう阿木氏に追いつく事はできない。しかも以前と違うのは追随者もいない。つまり、誰も追いつけない。いや、追いかけもしない時代がきたとう事だった。

当時、私は阿木氏がblog上でフォローし、先端と位置つけるアーティストをチェックしながら自分の好みに照らし合わせて選別しながら聴いていたが、阿木氏のフォローする先端とはもはや、先端の一部であり、全てを網羅するものではなくなってきたと感じることがあった。それはネット時代における表現の量的な増加によるものが多いが、阿木氏が70年代から一貫して先端動向に何かしらの共通項、背景、時代精神を見つける作業が困難になってきている事を感じ取っていたからだ。私は実はある意味、阿木氏の役割の終わりも感じていた。今はyoutubeその他の媒体でリアルタイムで発生する音楽を聴くことができる。

音楽を誰もができる時代になり、その前線の把握が困難になり、阿木氏でさえ、その先端の一部にしか着手できていないんではないか。そんな疑念を阿木氏のブログからイメージしていたのがBricolageが開始される以前までの私の本心だった。特にエレクトロはシステム、機器の簡易化、低価格化に従い、表現者の数の厖大化という事態が生じ、発信媒体の多様化も重なり、個人はおろか、既成のメディアのどれもが、その一部を紹介しながら箱庭の中で、リリース音源の差異化を文字で簡易的に表すことしかできない。しかも、音楽リスナーの間で情報の探索、意識的な追及という営為が喪失した時代になっているとも感じ、自分の可視化範囲で通過するものだけをアプローチするという、パーソナル意識だけが残ったという状況を私は実感していた。これは広い意味での無関心の時代という状況かもしれない。それは言い換えるなら快楽主義の個人化の徹底でもある。

同時代に離れた場所から共通のコンセプトを持って自然発生するようなオルターネイティヴな動向が音楽シーンに嘗てあり、それは阿木氏も‘共振性’と言っていたと思うが、図らずもネット時代の無国籍化はその地域性や時代の前後感覚を消去させた。むしろ機器の進歩の速度が人間の内面や表現への契機を超えてしまう状況に於いて、音が音を出す、自分の意図よりも先行してオートマティズム的に音響が発信される事態が生じた。従って、コンセプチャルなアーティストだけが後追いのように自分の音楽を説明する。これはかつて現代音楽が陥った様相そのものにも映る。しかもコンセプトへの関心は総体として薄まる。そうなると、そこにアーティスト間に於ける、コンセプトの共有や時代意識の表れという共通項が以前ほどは見出せなくなってしまう時代になった。‘音が音を出す’それは人間不在、内面不在の象徴であり、背景的なものの希薄化を生んでいたのではないか。阿木氏は相変わらずの概念化を図っていたが、それを新しい神秘主義とか、ネオゴシック等と命名しても、シーンの中核とも言えないような定着感覚の薄さを間逃れない。そこにはもはや、アーティストの無名性やローカル性を同時定着化させるような全体意識のみが存在するかのような状況と私は認識していた。

このような状況を踏まえて、尚、私が阿木氏のBricolageに震撼した理由を述べる。阿木氏が選択した音源の重ね具合の怒涛性は無名性を引き受ける力強さの凝縮でもあったのだ。阿木氏のプレイする音源、おそらくは300枚くらいしかプレスされず、その10枚ばかりが日本にインポートされた無名のアーティストのトラックが他の音源と重なり合うように阿木氏によってコラージュされていく。その速度やインパクトは凄かった。どんなコンサートよりもラディカルだったと今、思い起こす。そしてこの期に及び、もう私は今、鳴っていたアーティストが一体、誰なのか、知る事がどうでもうよくなる。そんな心理に陥っていたのも確かだ。この変化は大きい。かつてPALMSやM2でプレイされる音源を私(達)はこれは誰なのか、新しいアーティストかと必ず、名前をDJブースで確認し、後でレコード屋に買い行ったりしたものだ。しかし、阿木氏のDJ,Bricolageは「もう、そんなことしてるヒマはないぞ」と言わんばかりの目まぐるしさで展開される。阿木氏自身も、「先月かけた音源はもう飽きたんだ」と言っていた。これは即ち、無名性の時代の到来なのか。嘗て「Rock Magazine」誌上で阿木氏、或いは嘉ノ海幹彦氏が語っていた‘植物システム’、‘細胞分裂’的状況そのものだろうと実感した。機器はコンセプトを追い越した。音が自動発信される事の遊戯化とコンセプチャルな人間主義、メッセージ志向が混濁され、その境界が喪失した。そんな中、阿木氏は自身の情報処理能力をフル動員し、先端の中の先端を自分なりに把握するという作業を継続させていたのだ。ここに至り、阿木氏のテーマでもある‘脱文学化’が図らずも体現していた。音楽が音響になり、無意味性を伴い、しかし強度を増す。そんな先端がある事を自信をもって提示していたのが阿木氏のBricolageの本質だった。

嘗てパンクによって解放された表現者へのハードルの低レベル化。楽器のマスターだけがロックをやるんではない、これからは誰もが表現者になる時代の幕開けだったと思うが、以降、エクスペリメンタルやエレクトロはその傾向を強めてきた。しかしそれはあくまでもコンセプトを前提とした作為としての結果であったと思う。ロートレアモン言うところの万人による表現、リザード=モモヨなども「音楽の共産化」について発言していたのを記憶するが、そんな時代がインターネットによって図らずも到来した。そういった状況の中、阿木氏のBricolageが他のどんな場所で行われているライブやDJより、先鋭だった事を私は今も確信する。そしてあの音の一斉放射、混合による先端の提示は誰にもできないものだった。

しかし、その現場に立ち会った人間があまりにも少なかった事も同時に無名性の時代の一つの表れだろうか。実際、阿木さんはぼやいていた。私もその全てに行ったわけではないが、月一回、行われるそのパフォーマンスのオーディエンスは大抵、6.7人のお客さんしかいなかったと記憶する。「君の世代は何をしてるんだ。」「それは来てない人に言ってください」DJを終えた阿木さんとそんな会話をした事もあった。いつも世代の事を言う阿木さんの口癖には辟易したが、もう私はそれを面白がる余裕もできていた。

Zero-gaugeとして堀江に移転してから私の出演回数は増え、かつて阿木氏に要請されていた定期的なイベントも組むようになっていたのは皮肉だ。ただ、それは阿木氏が自分のDJの時以外はあまり、クラブに顔を出さなくなったというのも理由かもしれない。阿木さんが来ればまた、ごちゃごちゃ言われる。そんな心境は嘘ではなかった。今にして思えば随分、失礼な話ではあるが、本音はそうだった。しかし、たまに会うと「お店をよく利用してくれてありがとう」と言われる事もある。私は阿木さんの人間味は好きだったと思う。あそこまで本気で批判する人も少ないし、阿木さんに言われた事は後で納得する事も多い。私がエレクトロのソロアルバムをリリースした時も、そのレーベルや装丁の事で批判を受けた。音楽自体は評価してくれたので、勿体ないという事だったが、私は反発しつつも、正論だと内心、思っていた。阿木氏曰く「人が身に着けたり、選ぶものは全てその人のセンスや思想が出る。その人自体の分身なんだ」と。確かに「Rock Magazine」、「EGO」などを今、見てもオブジェとしてアート作品めいた趣がある。これはいわゆる‘雑誌’などではない。現在、美術評論家の椹木野衣氏は私と同世代だが、学生時代、「Rock Magazine」を一つのアート作品として捉えていたと聞く。阿木氏の主張してきた生き方とはセンスに及ぶ一貫性の事でもあった。ダサいのは許さないという事だ。最晩年の紙媒体となった秋山伸氏とのコラボレーションである「0g (zero-gauge) _02」の装丁の素晴らしさの説得性の前に私(達)は肯くしかないだろう。

私にとって阿木譲とは遠巻きに眺めながら常に気になる存在であり続けた。「Rock magazine」を熱心に読んだ学生時代、やや離れていったそれ以降の時代もずっとその言説が気にならない事はなかった。40代も後半になって幸いなことに知己を得る事ができ、僅かながらの付き合いもさせていただいたが、踏み込んだ議論を交える間柄ではなく、距離を置いていたので決して親しい関係ではなかったが、繰り返しになるがその過程で阿木さんに訊きたい事、質問したいテーマは山ほどあった。それができなかった事は悔いが残るのも確かで、私のやや引っ込み思案な性格が前に踏み込むことを躊躇させたのかもしれない。

「君のAutechreの文章は視点がいい」と言われ, 阿木さんが私のブログをチェックしていた事に驚いた事もあった。ただ、それ以降、阿木氏の‘目’が気になって書き辛くなったのも確かで案の定、私がBob Dylanについて書いているのを見つけて「本当にがっかりしたぞ」と言われたものだ。仕方がない。私は歌謡曲からエレクトロまで一緒くたに愛好する事が自分の誇りとまで思っている人間なので、気にはならなかった。ただ、そんな仔細な事でも阿木氏は人を評価する尺度にしてしまうので、残念だとは感じる事がまま、あった。

阿木氏は「Rock magazine」時代から生を楽しむ、その手段としての音楽的生活、音楽を掘り下げる概念遊びを贅沢な趣向として志向していた。それは一種の美学を追及するようなダンディズム的ライフスタイルだが、知を重んじていたにも関わらず、ノンポリティカルな姿勢を貫いていた事が特徴で、数多の批評家の中で私が阿木氏に最も興味が湧くのも実はそこにあった。音楽への対峙の姿勢が信頼できるのも謂わば、その非―政治性にあり、そのあたりについても訊いておくべきだったのだが、叶わない夢となってしまった。

音楽、特にロックを愛好し、我が物にしてゆく過程でおそらくティーンエイジャーなら誰しも、個人意識が芽生え、内面を形成してゆく。そして内面と対峙する外界、或いは個と社会といった対立軸が生まれ、自分の純粋性が鋭角になり、ある種の正義意識となって外部へのアウトプットとして表出する。そんな時、まず相対するのが社会や政治といった対象であり、そこに悪を設定するのは一つのイニシエーションとして誰もが通過する儀礼だろう。青春期特有の病とも言えるし継続する場合によっては精神基軸となる事もある。私はその賛否を問う者ではないが、個人的には音楽の非現実性という基点から直感する非―政治主義、即ち政治性、それ自体、‘含むもの’ではあるが、決して先行意識とはならないーというスタンスをとっている。

阿木氏は現実的なイデオロギーにまみえる事なしに音楽をめぐる言語を客観批評し、むしろ精神史の中に定義付けし続けたと感じており、私はそこが好きであった。

ただ、それは阿木氏の音楽思想の根幹が70年代にブライアン・イーノからインスパイアされた部分が多かったと感じていただけに、昨今のイーノの‘豹変’についても感想を求めたかった。イーノについて私は昨年、以下のような文章を書いた。

最近、ブライアン・イーノをよく聴き直しているのは、先日Obscureという名の付いたイベントに出演してイーノを思い出したからである。ところがと言っては何だが、何年か前のブライアン・イーノの俄かにとも思える対イスラエル批判には驚きを禁じ得なかった。イーノが政治に関する主張をするとは。私にとってイーノとはいわば‘超越体’そのものであったので小賢しい社会批判や政治的発言など、似つかわしくないと感じていたからだ。同じ頃、ニールヤングがスターバックスを遺伝子組み換え食材容認企業云々で批判したのは違和感はない。なぜならニールだから。大そうに「Good-by Starbacks!」等と宣言しても昔、コカインを鼻に突っ込んでラリパッパ状態で歌っていたような人が道徳的な事を言いだしても苦笑で済む話。(いや、私はニールの大ファンですが)しかしイーノはタイプが違う。現実から遊離してこそ、イーノのアーティスト性と信じて疑わないし、イーノはそこに更に音響科学ともいうべき、空想未来志向を併せ持ち、‘先なる現実社会の提示’を目論んだ、いわばリアリストの次元を超えたアーティストのはずだった。‘政治意識が先行する’数多のアーティストの群れに埋没してほしくはない。もっと天上目線の存在でいて欲しいというのも、私の勝手な思い込みだろうか。

<2017-10-30>

阿木譲という固有名詞が一般に紹介される時、よく、パンクをいち早く日本に紹介したとか‘テクノポップ’の命名者、日本初のインディーレーベルvanityの創始者などの言葉が並ぶ事が多いが、私が認識する阿木氏の功績はブライアン・イーノの正確な評価を確立した事だと思っている。ロックを覆う内面性、文学性、メッセージ性などの人間中心主義を相対化し、イーノの一見、高踏派とも見えるその反情動的な佇まいの本質を開示しながら、その影響力まで予見してみせた。ノン・ミュージシャンとしてのイーノの音楽制作の手法であるシステム論を通じて、音楽から音響への変化の時代、聴覚作用の変位も織り込んだ快楽原則の新たな設置が生まれた事を説いていたと思う。それは言ってみれば、非―文系的な知の科学的、工学的な導入がイーノによってポピュラーシーンに導入された事の阿木氏による認識であっただろう。イーノの巨大な影響下にある以降の先端音楽を阿木氏は更に西欧の歴史主義、その精神史の系譜をクロスさせた論評を試みる実験を行っていた。そういった批評の土俵に現実の社会的出来事、政治主義は当然ながら似つかわしくない。世の中に対する社会不安、情勢不安という観点はあるにはあったが、そこにむしろマスの人間の内面不安の集積を見、ある種のアナーキズム的虚無思想にも通じる社会的コミットへの自身の希薄さを無意識に記されていたと思う。少なくとも私は社会性を表明しない阿木氏の文章の行間からそれを読み取っていた。そんな体質、元からあったのではあろうが、ブライアン・イーノというアーティストの触媒的役割は阿木氏にとって絶対だったはずで、私自身もそんな阿木氏の批評を通じ、イーノというアーティスト、その反情動的、非―政治的な資質、故の音楽の屹立した様相を愛好したつもりだった。

ところが、ここにきてイーノは政治メッセージを発信する一文化人たる風貌を帯びてきた。それは多くの人は何も感じないのかもしれないが、私にとっては大きな変化に映った。

ただ、今、思う事は阿木氏はイーノの影響下にあって、自身の文学的、形而上学的性質をむしろ、消去させたいと試行錯誤する道程に居続けてきたのではないかとも感じている。「ロックとはつまるところ文学だった。そこに落とし前をつけなければならない」という阿木譲氏による言説を80年代に読み、知っている私とって、氏がその後、自身のブログに於いて、或いは2014年の東京でのイベント会場においても幾度となく同様の発言を繰り返しておられることから逆説的に氏の音楽への対峙が形而上学的発想に拠るものが多いことを裏付けることが窺え、阿木氏の死とは先端音楽を絶え間なく発掘、紹介、伝播する一つの機関の喪失であると同時に、それ以上に音楽と人のつながり、それを時代背景や思潮に定義付けたり、生活土壌への植え付け、行動力学へと駆り立てる関係性を構築する志向を持つ人間の在り方への問いかけの時代の終焉でもあると思われる。そのニュアンスは今、伝わりにくいかもしれないが、彼こそが実は文学的、概念的な音楽観の代表であったのだ。氏が孤高性を帯びるのはそういった仕事を引き受ける批評家が皆無である事、そういったテーマそのものが理解されずスルーされる今の状況からくる私の概観でもある。その意味でそのスタンスはあの故間章氏との共通点が多いのも偶然か。間氏もまた、フリージャズや即興音楽を根付かせ、磁場を作る事に奔走した活動家であった。その過程で様々な人間関係を作り、自ら壊して軋轢を生みながら‘運動’した存在だった。その晩年、「Rock Magazine」にも「アナーキズム遊星群」というロック批評の連載をもった間章だったが、阿木氏はいつか「間さんとは会った事はないんだ。電話で話し、原稿を依頼するだけだった」と語っていたが、批評と実際的行動=アクションという並走感覚はあの世代に特有のアンガージュメントを使命と考える発想なのかもしれない。ただ、彼等のような人物はもう現れる事はない。それだけを今、思う。

阿木譲氏の密葬の場で私はSeiho氏、Hayashi Kentaro氏と初めて言葉を交えた。お二人は阿木氏が認めた数少ない日本人のトラックメイカーだったと思うが、思えば、私が心斎橋nu things から遠ざかり、阿木氏と距離を置き始めた頃に入れ替わるようにしてnu-thingsに出演し始めたアーティストであり、何より阿木氏と対峙し、格闘しながらその圧力に屈しなかった稀な人達でもあった。私が阿木氏との交流が復活して以降、阿木氏はしばしばSeiho氏のヒットを自慢するように語っていたのを思い出す。

阿木氏は常に人を求めていた。ブログを有料化した時、閲覧者数に比してクラブへの入場者数が圧倒的に少ない事を理由にして、‘本当の理解者、仲間だけの為に言論を発信すると言っていたが、その孤独癖とも言える執念じみた’場の形成‘への想いは終生、変わらなかったと思う。阿木氏の概念遊び、その高度に快楽的な遊戯を一緒に行える人は結局、少なかったのだろうか。

葬儀の際の雨宮さんの落胆ぶりは見るに忍びない阿木氏への愛情の表れであったが、多くの人達を惹きつけ、影響を与えてきた阿木氏の葬儀に招待された私の幸運も同時に感じながら阿木氏を偲び、合掌した。

2018.11.8

勿論、中学自分から阿木氏の事を私はデデこと川村尚氏が司会を務めるテレビ番組ポップスインピクチャー(近畿放送)で短いコーナーを受け持つパンク以降の新しい音楽を紹介する人として知っていたし、時折、「Rock Magazine」を本屋で流し読みする習慣もあった。しかし高校1年の時、Tの示唆するロックの内容は色んなロックを並列に聴く私とは全く違うものであった。それは一言でいうとコンセプチャルであり、時代背景やその精神を先導し、先の時代を読み取る装置としてロックの意義を強調し、先鋭的なものだけをより深く探索し、発見して聴くという姿勢を見せていたのだ。そしてそれは全て「Rock Magazine 」=阿木譲氏の影響による一つの態度として現れていたのである。

Tから借り、聴かせてもらったブライアン・イーノの新作「Music for Films」(78)のインパクトは大きかった。そして遡って聴いた「Before and After Science」(77)。「Music for Films」のライナーノーツを書いていたのが阿木氏であり、その言説は私の持つ娯楽としてのロック愛好というスタンスを一旦、消去しただろう。新たな意識の芽生えだったと思う。それは先端への意識であり、音楽を通じた社会意識を促し、世界を知りたいという知への欲求の目覚めでもあった。いわば私が無知を自覚した瞬間でもあっただろう。Tは私が愛好していたパンク、プログレを「過去のもの」と断じ、ポップなロックならBe Bop Deluxe、Tubeway Army、ポストパンクの先鋭としての「No New York」、アフタープログレッシブとしてのイーノのobscureシリーズや主に独、仏の電子音楽を私に教唆した。イーノが非テクニカルな‘ノン・ミュージシャン’を自称していた事は重要で、技術やメッセージの発露としてのロックではないアヴァンギャルドアート的発想や実験としての音楽表現という要素がイーノによってポピュラーシーンに加わったと感じていた。そのコンセプトは具体例としてはデビッドボウイのベルリン3部作など、メジャーな音楽シーンへの影響力は巨大だった。そのイーノを日本に紹介し、正しく位置つけたのが阿木譲であり、音楽シーンで今、何が起こっているのか、これから何が起こるのかという事に対し、正確な洞察を批評というフィルターを通じ、発信するのが「Rock Magazine 」だったのだ。

私が「Rock Magazine」をちゃんと購読するようになったのは20号の「ネオ・ダダ」を特集した号であったが、このように同誌は常に何らかのムーブメントを引用し、現在に共通する背景を探る手法があり、そこに時代精神なるものを想定した。ロックはその先行ランナーという訳だ。ポストパンクの時代、様々な実験やコンセプチャルなアーティストがどっと登場した頃、私達、「Rock Magazine」の読者は、阿木氏の言説に呼応するようなアーティストのインタビューでの発言を多く読み、嫌がおうにも概念的なものへの関心が強まったと思う。阿木氏の一見、音楽とはかけ離れた難解な質問に見事に答えてゆくオルターネイティブ・シーンのアーティスト達。そこには阿木氏の言説を裏付けるような概念主義の交換があった。(幾分、誘導的な質問に思えた事も多かったが)

極論すれば「Rock Magazine」に影響を受けた者は、楽器店ではなく本屋に足が向いた。未だに楽器に対する関心が低い私は決して例外ではないだろう。今も大した演奏ができない私は正に「Rock Magazine」の影響の負の面を体現したサンプルと言えるかもしれない。少しおかしな言い方だが、分かってもらえる人にはピンとくるかもしれない。

Tと私は親友になった。私が他のロックファンに貸すために教室に持って来ていたYESのLPを見て「そんなしょうもないのしか聴かへんの?」と言ってきたのが最初の出会いだったが、のめり込んだら私の速度は速い。彼が所持するレコードを全部、聴き、自分でも梅田のLPコーナーその他のレコ屋に通い詰め、金がない時は店の人にあれこれ尋ねて教えてもらいながらロックの知識をため込んでいった。一度、Tの家に遊びに行った時、Tが奥にいた妹さんから「気違いが帰ってきた」と言われているのを聞いて爆笑したが、当のTはうるさいとも言わず、仏頂面のまま部屋に行き、発売されたばかりのスロビング・グリッスルを私に聴かせた。恐らく当時、出現したノイズ・インダストリアルを集中して家で聴いていたのだろう。部屋から漏れる音に家族は「何事か?」と思っていたに違いない。Tは雰囲気が暗く、思索に耽るような表情を常にしていたが、そんな硬派風情なくせにジョンレノンが死亡したテレビのニュースを一緒に観ている時、涙していたのも印象に残っている。ビートルズファンの私と違い、レノンなど好きでも何でもないくせに泣いている。要するに繊細だったのだろう。そして生真面目だった。別々の大学に進学した私とTだったがPALMS(ニューウェーブがかかりまくるクラブの先駆け的なハコ)に行ったり、「Rock Magazine」関連イベントに一緒に行く相変わらずの親友だった。一緒にthe Pop Groupもどきのハチャメチャなバンドを組んだ事もあった。一度、FABMABで阿木氏に思い切って二人で話しかけ、少しだけ会話し感激した事も鮮明に記憶する。阿木氏は常に読者との会話を望んでいたが、皆、遠巻きに見ている事も多かったと記憶する。安易には近寄りがたいカリスマ的存在だった。

私より深く阿木氏に心酔していたTが「Rock Magazine」の門を叩いたのは私達が二十歳の時だったか。82年の夏と記憶する。私は彼を祝福し阿木氏が誌上で度々、読者に対し示唆していた‘生き方’を実践するのだなとその勇気を称賛し、少しばかりの嫉妬を感じた。ただ、今思えばそこが私達の別れの始まりだった。「Rock Magazine 」の編集スタッフになってからのTはしばしば私に対し、説教じみた事を言うようになっていった。その多くは人生観や生き方を問うものであり、音楽を趣味的な次元にしてはいけないという事に集約させ、私の音楽の捉え方を受け身であると批判し、「そんな考え方じゃ駄目だ」という事を上から目線で言ってくる。私は「Rock Magazine」での業務の過酷さを噂で知っていたので、同情しながらもある日、同じように「お前は今後、どうする。社会の歯車になっていくのか」等とまた説教を始めたので、「お前は阿木さんにいつも言われてる事を俺に言ってるんだろう。それだけじゃないか」と言い、Tを黙らせた。

Tはあっさりと矛を収めた。私達は二人とも、阿木氏に感化され、悩んでいたとも言える。開き直るには若かった。それだけだ。端的に言って「Rock Magazine」阿木譲は‘暗さ’へのパスポートだった。誌上ではモダーン、ポップというワードを引用しながら‘軽やかさ’を同時に強調する阿木氏の言説はしかし、それ自体が暗さの上に成り立つゲームだった。しかし阿木さんの一貫した呼びかけに多くの読者は応えようとした。真に受ける私達は純粋過ぎたのだろう。今思えば。

Tは私に間章の著作「時代の未明から来るべき者へ」も教えたが、ジャズを聴く習慣はないのに間章を愛読していたのは正に概念主義の成せる業だった。その難解さから私は眺めるだけだった松岡正剛(当時、阿木氏の理解者であった)のカルチャー雑誌「游」もTは熱心に読んでいたと思う。ロックに対しても精神的に対峙するという聴き方以外に存在しない徹底ぶりだっただろう。私はやや穏健な楽曲志向も持ち合わせていたが、それでもロックの影響はいわゆる根暗なメンタリティを同時に植え付ける副作用的媒体としてあった。音楽に浸ることで鬱屈した精神に陥ったのか、或いは鬱屈した精神が音楽に浸る事で助長されていたのか。それは今となってはもう解らない。しかし、あの頃、音楽とは‘可能性’そのものであり、阿木譲、間章、或いは北村昌士等の言説はそんな私達を後押ししたのだろう。音楽をめぐる‘可能性’の説教者。阿木譲はそんな存在の第一人者だったのだ。

Tがすっかり消耗したように「Rock Magazine」を辞めたのは私達が大学3回生の時だったか。「阿木さんに対する不信感を持った」と私には説明していたが1年半くらい関わった「Rock Magazine」の編集でTは空っぽになってしまった感じだった。一度、彼が阿木さんの部屋に私を入れてくれた事があり、その膨大なレコードを前に私は能天気に「ええなあ、好きなだけ聴けるんやろ」と言ったが、そこで寝泊まりして徹夜で編集作業をし、いつも阿木さんに様々なダメ出しをされているTは全くそんな役得を強調する事はなく、黙っていた。「Rock Magazine」に関わった人は殆ど例外なく遅かれ早かれ阿木さんと衝突し、叱られて辞めていく。私の耳にも誰それが失踪したとか、逃げるように辞めて郷里に帰ったとかそんな話ばかり、噂が流れていたので、編集作業の過酷さを何となく感じてはいたが、Tを痛めつけていたのは阿木さんの容赦ない説教だったようだ。編集後記で阿木さんがTの事を「真面目で頑張っており、成長する事を期待している」と書いていたのを読んでいたが、Tには荷が重かったのだろう。期待に応えられず、逆に傷ついて戻ってきた。彼の言う‘阿木さんに対する不信感’とはどうやら阿木氏の色んな女性に関する沙汰の事も入っていたようだが、それらを受け流すにはTは純粋すぎたようだ。モテるんだから仕方がないのに。

そんなTと私は変わらず友人として付き合っていた。私は85年から東京で生活を始めたが、二年振りくらいに会った時、Tは髪を少し伸ばし、サングラスをかけて現れた。ポジパン風なスタイルだった。そしてゲオロゲグロスというバンドでギターを弾いているという。私は私で東京で名もなきバンドでライブ活動をやっており、そのバンドが雑誌DOLLのコンピレーションアルバムに入る話が迷い込み、録音音源がsuper punk marketというタイトルのアルバムに収録される広告を自慢げにTに見せた記憶がある。張り合っていたのだ。阿木譲氏いうところの‘ロックを体現する’という空虚な命題に私もTもとりつかれていた。後、そのコンピレーションの第二弾の広告にゲオロゲグロス(神戸)と記してあったのに驚き、電話した時は「もう辞めた」と言い、少し、ガッカリしたが。

しかし何年か後、Tはメーカーに就職し、会社員になり、普通の生活に移行していった。その事に私は意外性を感じていたが、音楽から離れたような感じがして寂しかった事も覚えている。独特の気難しい表情や暗さは変わりなかったが、それは音楽に興味が失せ、何も拠るところがない事の寂しさの表れだったのかもしれない。

決定的な別れは私が大阪に住まいを戻し、新しい生活を始めた頃に起こった。91年くらいだろうか。私はまた、頻繁にTと会える事を楽しみにしていたが、久しぶりに会うその時、駅の改札から現れたTは満面に微笑みを浮かべてやってきた。陰りのある顔つきが特徴のTが笑いながら現れた事が異様でそれは別人の顔だった。そして喫茶店に入ると今、入信している宗教の話をしだし、私を勧誘する。ショックだった。お前はロッキスト(阿木氏の作った言葉)じゃなかったのか。なぜ、宗教なぞにのめり込む。私の気のない返事、その拒絶の反応を察する事さえできなくなったようなその一途ぶりに私は失望した。帰り際、「ほかに困ってる人、悩んでる人おったら教えてな」と私に対し憐みの目で見る。自分はもう幸せな人生を掴んだ。お前も頑張れよという宗教信者特有の上から目線に耐え切れず、別れたのである。それきり、Tとは会わなくなった。勧誘を断った以上、彼も私を必要としなくなったという事だ。最後に会ったとき、Tはロックに対する関心がない事を話し、当然のように阿木譲の思想を否定していた。一つの宗教を脱し、苦悩の時期を経て新たな宗教に辿り着き、精神的な拠り所を見つけたという事だろう。この結末は決して予期できる事ではなかった。

戦略的にメジャー化、ポップ化を目指した84年以降の「Rock Magazine」は私にとって魅力ある雑誌ではなくなっていたが、阿木氏は新しい雑誌「EGO」で再びイギリスの音楽動向の歴史的、概念的な掘り下げに向かう。「EGO」は全部で5.6巻、リリースしただろうか。大変、充実した内容の本だった。85年、私が上京した年の刊行だったので、鮮明に覚えている。ただ、私が「Rock Magazine 」ほどには「EGO」に熱中できなかった事も事実で、それは私の音楽の趣向が英欧の先端音楽からニューヨークのダウンタウンシーンやアメリカのルーツミュージックに変わってきたからでもあった。シュルツ・ハルナ(trumpet)、モギエミコ(guitar)を擁した新生FRICTIONを観た時の衝撃も大きい。私の中でいわば、‘ビート’への開眼が起こった。奇しくも来日したマサカーやエリオットシャープ。或いは近藤等則IMAなどのビートの強力さは私を観念主義からの脱却を促したと思う。確かにジャーマンニューウェーブのビートの生命力を愛好してはいたが、それとて西欧的歴史主義の解釈を間逃れ得ない感覚を有し、そういった「Rock Magazine」、「EGO」の提示する音楽観、世界観に私は捉われていたと思う。当時、ニュービートは寧ろアメリカにあり、新精神もニューヨークシーンにあった。ラウンジリザーズのジョンルーリーや映画監督ジムジャームッシュが持つ感性に惹かれた私はビート=生命力という図式による脱観念的な志向に向かおうとしたのかも知れない。

私はいつしか「Rock Magazine」、「EGO」の言説への距離を置き始めていた。本格的な‘脱阿木譲’は私がマンチェスタームーヴメントに全く同化できず、イギリスの新音楽を追う習慣が無くなった時期と同一でもあった。「EGO」に於いて阿木氏がポストインダストリアルと位置つけ、積極的に批評していたNURSE WITH WOUND、COILを中心としたムーブメントの記述はやはり、氏の独壇場で日本では他であまり取り上げられることがなかったと記憶するが、当時の私の好みが、それらをスルーすることになった。それらは明らかに新たな人間像をも示唆する重要な音楽群だったが、私は自分の演奏活動に邁進していった事で、その西欧暗黒主義の系譜から関心が離れていったと思う。

以降、阿木氏の活動を‘遠くからチェックする’という私のスタンスが始まった。阿木氏が‘Eカルチャー’と称し、ロックの終焉とクラブムーブメントへのスムーズな転換を促すようになったのは、88年くらいだっただろうか。「ロックとはつまるところ文学だった。そこに落とし前をつけなければならない」という阿木譲氏による言説は「Rock Magazine」時代から先行して主張していた氏の予言でもあったが、その時代が本格化した90年代、阿木氏はM2という大バコのクラブをオープン。更にNEUというショップもオープンし、ダンスカルチャーへのシフトチェンジを図っていた。それらの音楽を私は通り一遍、チェックしたが、80年代前半までのように音楽が非常な速度で更新されていた頃とは違って、これはいいなと確信を持てる音源、アーティストの絶対数が少なくなっている事を何となく感じていた。80年代後半、ノイ、M2は先端で、ロックからダンスカルチャーへの移行がスムーズにいかなかった私にとって探索の場であった。いい音楽に出会いたいという私の性質、このリスナー体質は終生、変わらないだろうが、以前のように新しく聴くものが大方、ヒットだった時期と違い、いいものを見つける事に苦心したのが、この時期、即ち、ハウス、ブリーブテクノ、エレクトロボディ、ポストインダストリアル、ロックハウス、フーチャーアンビエント等と称される音楽群の創出期だっただろうか。アメリカのヒップホップのオールドスクールやアブストラクトヒップホップ、デトロイト・ハウス(テクノではない)の方にむしろ魅力ある音源が多いと感じていた私だったが、一つ確認した事は英欧のニューリリースの録音のマスターの質感が以前のニューウェーブやプログレに対してホール向きの処理が成されているという決定的な事実だった。従ってM2で体感したものを家で聴くとイマイチに感じる。これはPALMSではなかった感覚で、当時のリリース音源に定位の拡張や音響的な変化を確認し、いわばホームからホールへの聴覚移動を思い知らされ、ある意味、‘まずいな’と感じた事を覚えている。つまり、極論すれば音楽の判断を家ではできない時代になったと感じたのだ。Renegade sound waveやOrbのアルバムに手法的な新しさを全く感じる事ができず、これならGongかConrad Schnitzlerを聴いてる方がいいと思っても、クラブで体感するOrbが気持ちよかったのは事実で、ホームリスニングとのギャップの感覚、その落差に意味を感じた事で私は嫌がおうにも、パンク、ニューウェーブの時代は音楽の‘更新’という基準を最重要視しており、現在は更新という手法の変革ではなく、‘音響的快楽’が一つのキーになる時代が来たのだと感じた。

阿木氏も後々、この時期が最も重要な変化が起こった時期で、ここで止まるか、次の時代にいくかが分かれ目だったとしばしば語っていたが、私は中途半端に色々、フォローし続け、完全には乗り切れないまま、シーンの最後列に乗っていた感じであったか。

M2は2年ほどで閉店したと思うが、足繁く通ったわけではないので、阿木氏との遭遇は叶わなかった。ただ、自身の雑誌媒体を持たなくなった阿木氏の寄稿を他の雑誌、例えば『STUDIO VOICE』などで見つけると、おおっという感じで読んでいた。常に気になる存在。それが阿木譲という批評家であり、氏が今、何を聴き、何を考えているのか、距離を置きながらもそれを遠くから知っておきたいという私の消えない欲求でもあったのだと思う。

湊町にオープンさせたcafe blueを覗いたこともある。ジャズっぽいハウスがかかっていたと思う。あまり好みでない事から二回目に行くことはなかった。しかし、その後、何度、店の前を通り、中に入ろうか悩んだことか。私は何をしていたのだろう。店の前に立ち止まって、悩んだ末、入らない。そんな事が何度かあった。

いつしか、そのカフェがnu thingsと名を変えていた。そしてしばらく経ってから本町にjazz room nu thingsとして新たにクラブをオープンしていた。それらの経緯を全て私は横目で見て、知っていた。阿木氏がブログで音楽批評を開始したのはいつだったか覚えていない。nu thingsオープンと同時くらいだったかもしれない。2005年くらいだろうか。定期的な批評活動の再開と言ってもいいその音楽批評に私は俄然、注目し、毎日、更新を確認しながら読んだ。その頃、私は回り続けていた車輪が止まったように演奏活動をやめ、5年以上も楽器にも触らない生活だった(それはその後更に3年ほど続く)。その間「満月に聴く音楽」(2006)という名の著作をリリースし、完全に音楽を聴く生活になっていた。いや、それは戻っていたと言ってもいいだろう。今もライブ告知に使っているブログは「満月に聴く音楽」というタイトルで、元々、本の出版の宣伝用につくったものだが、同ブログで音楽批評を2009年くらいまで活発にやっており、その頃は演奏活動を再開すると思っていなかった。私は完全にリスナーになり、そのままもしかしたら一生を終えるまでいくかもしれないとも感じていた。

阿木氏はブログで音楽批評以外に、読者へ向けたメッセージをやはりという感じで発していた。「昔、Rock Magを読んでいた旧ロックファンはもう、時代の流れについてこれないだろう」「かつてロックファンだった今、40代の連中は何をしてるのか」「僕のブログを見てもnu thingsには来ない。そういう人たちはダメだ」相変わらずそんな毒のあるメッセージを言い放っていた。私はまるで自分の事を言われてるようでギクっとしながら読んでいたものだ。いや、正に言われていたのだ。

音楽を聴く生活に戻った私はやはり、阿木氏の評価するアルバムを買っていたが、以前と違うのは私の趣味が格段に広がっていたことで、阿木氏の評価するアーティストはワンオブゼムになっていたことだろう。

しかし私にとっての驚きは、阿木氏がJAZZに目を向けた事だった。ただし、というか、しかもというか私が全く関心外だったアシッドジャズなど、レアグルーブ系を把握しながらも古いビバップに向かったことだ。「Rock Magazine」で既に70年代にECMを特集していたのを知っている私は決して阿木氏がjazzに無関心ではない事を知っていたが、歴史主義的性格やそのアンチブルースな感性からかブラックミュージックを意識的に遠ざけていた事も知っていたので、阿木譲によるビバップへの接近はことのほか、意外であったのだ。「なぜ、阿木氏は今頃、jazzに?」常に前しか見ないフューチャーリスト。それが彼の信条であり、音楽を聴く事とは最新のみを聴く事が阿木氏を誰も追いつけないスピードと認識させていた。それがなぜ。よし、阿木氏が定期的に行っているジャズのDJを観に行こう。私は確認しようと思った。フィンランドジャズやクラブジャズの批評で好みが移行しているのは理解するが、そのDJにおいてこそ、氏の何かしらのコンセプトがわかると思ったからだ。2007年の春だったか。正確な月は忘れたが、その日、本町のクラブnu-thingsに足を運ぶ私は緊張していた。20年振りに目撃する阿木譲。勇気を出して私はそのクラブのドアを開けたと言ってよい。入ろうか迷いながら幾度となく通り過ぎたのはcafé blueだったが、やっと私は阿木譲を観るチャンスを持った。大げさだがそんな心情だった。その時のDJライブの事を私は同ブログに記録している。日付は2007年9月になっている。以下はその抜粋である。

少し前、大阪本町のクラブnu-thingで阿木譲氏のDJを久しぶりに体験した。

古いハードバップの現在的再生という氏の試みは予想外の衝撃であり、そのジャズの捉え方に感性の鋭さを感じた。嘗て80年代半ば頃、ギャズメイオールがジャズをクラブ、ダンスカルチャーに定着させる当時としては斬新なパーティを仕掛けていたが阿木氏の試みはそれとも全然違ったものであった。

阿木氏はハードバップの中でも高速なものばかりをピックアップし、それを連続プレイする事でバップの全く違う側面を生み出していた。速い。とにかく速い。ギャズメイオールがジャズの4ビートをファンクの16ビートに解釈していたのに対し、阿木氏はいわば2ビートのトランスミュージックに解釈している。16ビートはための効いたダンスの機能であるが、阿木氏の高速音響の世界はもはやダンスではない。いわば攻撃的音響のシャワーのようであった。

ハードバップが高速再生される事でホーンによるテーマも遅緩したものからエッジの効いたものに変容されていた。どうゆう事か。元々、ビバップやハードバップはビートが現代的速度を持っていても、‘うわもの’のフレーズやホーンによるメインテーマはブルーノートのコード進行による制約を受けたメロを持っている。ブルースから派生したスケールやマーチングメロがその背景にあり、80~90年代を経過した者の耳にとっていささか、古風でもあり丸みを帯びたものに感じられる事が多い。しかし阿木氏のDJプレイではそんなブルーノートのコード進行がまるでハードコアなリフの如き鋭角さを伴って響くのを体験できたのである。しかも演奏性や自己表現を超えた物質的な音としてのジャズが轟音を伴って鳴り響いていた.

私が想像したのは初期ビバップであった。

阿木氏が素材としたハードバップより更に遡ったチャーリーパーカーのライブでの音響とは正しくこのようなものではなかったのか。ジャズ理論が体系化される以前の初期衝動としてのバップがこのような感触であったと想像する。踊るためのスウィングジャズからバップへの変化。それは聴く為の創造的音楽への変化だったと理解されている。よく知られているようにバップの創始者パーカーは音楽理論でそれを成し遂げたのではない。譜面も読めなかったのだから。彼は本能や直感であのバップのスタイルを開拓し、後発の演奏家がそれを音楽的に理論付け、一つの様式として定着させた。パーカーは拍子やコード進行を頭で考えなくても、アウトしたリズムやコード進行から不思議に復帰してテーマを吹き、アドリブを楽しんでいたという話を読んだ事がある。その<速度>たるや現在で推し量れるものではなかったのだろう。いわば狂気を含んだ<速度>だったと想起できる。

マイルスデイビスはバップからクール、フリー、エレクトリック、エスニック、音響等へのアプローチによる音楽性の全方位的拡大を実現し、音楽の速度と奥行き、無限大を全てなし得たように思うが、彼の頭にあったのは、初期のパーカー=ガレスピー双頭コンボを体験した時の<空間>を再現する事であったと言われている。おそらくそこには<全て>があったのだろう。 阿木譲氏のDJは私達が想像でしか味わう事のできないチャーリーパーカーのライブミュージックの一端を垣間見させてくれたように感じる。(以下省略)2007.9.23

結局、私は阿木氏のジャズへのアプローチに斬新さを感じ、大いに唸らされた。私はビバップのライドを刻む正確さを機械的に感じ、ジャズは実際、ロックよりもテクノビートとの近似性があると実は以前から感じていたが、それは60年代以降のジャズより50年代のものにその傾向があると思っており、阿木氏のDJでその事をまざまざと見せつけられた感じがしたのだ。やはり、阿木氏の感覚は凄いなと感心した。ただし、阿木氏と話す勇気はなく、その日は家に帰ってしまったのは、私の引っ込み思案な性格故か。

楽器に触らない生活が丸7年を過ぎ、ようやく私は自分のバンド、時弦旅団を再開したくなり、2008年の正月、部屋の片隅にあって、ずっと睨み続けていたベースのケースを開けた。メンバーに「やるぞ」と声をかけ、スタジオに入る。

その2年ほど前、nuthingsのスタッフ平野さんからライブのオファーを頂いており、「今はライブやってないんです」と断った経緯がある。不思議な縁も感じていた。そのnu thingsで2009年にライブをほぼ10年振りに再開。そして2010年3月。2回目の出演の時、阿木譲氏と対面する。その時の事を私は9年前のブログに以下のように記している。

<演奏が終わって楽器を片づけていた時、店のスタッフと談笑する阿木譲氏を見つけ、思わず私は挨拶をしていた。クラブnu-thingsのオーナーでありながら、時折、姿を見せるだけと聞いていたので、その鉢合わせは幸運であったか。嘗て『ROCK MAGAZINE』の読者として、その言説に多大な影響を受け、また80年代初期は『ROCK MAGAZINE』関連イベントにしばしば参加し、PALMSやFABMABといったクラブで何度か会話した事を鮮明に記憶する私としては、実に25、6年ぶりの氏との遭遇であったのだ。私は阿木氏に対し「阿木さんの呪縛から解けた時、自分で音楽を始めたんです」とちょっと失礼な言い方で自分を説明した。それは阿木氏の影響力、吸引力の大きさを遠回しに表現した謝意でもあり、対面した事で若い記憶を甦らせ、瞬間的に自分の原点を想い起こした事による釈明でもあったような気がする。そう、確かに釈明だった。読者に対し常に何かを問いかけ、アクションを促していた阿木氏に対峙するという事は本来、あまり気軽なものではない。その感覚に縛られていた私にとって、その後のバンド活動や本の出版、ブログでの批評などが例え自己満足の域を出るものでないとしても、一定の実りや精神的充足につながっているという事を阿木氏に報告したいという気持ちの表れであったのかもしれない。2010.3.15>

驚いた事に阿木氏は私の著作「満月に聴く音楽」を知っていた。「話があるので日を改めて会おう。本も持って来て下さい。」と言われ、私の緊張度は増した。後日、阿木氏は雨宮ユキさんと現れた。私の腰の低い態度に「君は全然、アーティストっぽくないな」と呆れられ、「君の本のタイトルをイベント名にして毎月、イベントをやってほしい」と言われる。ライブ活動を開始したばかりの当時の私にその力量がある筈もなく、ブッキングで出演させていただくのが精一杯ですと答えざるを得なかかった事が阿木氏の失望を招いたようだが、それでも、「これからよろしく頼む」とひとまずの信頼関係を作れたことで、私は一安心という感じだった。今の私なら二つ返事でOKしたと思う。それを思うと、あの時、気持ちよく「やりましょう」と言いたかったところだが、当時の私は演奏活動イコール自分のバンドのみと捉えており、今のように様々なセッションや自由な即興演奏の形態は頭になく、その意味でも定期的なイベント開催は無理があると判断せざるを得なかった。このあたりは10年もライブ活動をしなかった‘つけ’だなと感じている。

阿木氏と対面した時、80年代にPALMSや「Rock Magazine」関連イベントによく行っていた事。そしてどうしても告げたかった事はTの事だった。阿木氏は「彼はどうしてる?」と訊いたので私はもう何年も会っていない事、その理由も話した。Tについては阿木氏よりも雨宮さんが驚いたように関心を示した。「懐かしいわ。どうしてるの?電話番号教えて。すごいいい子やった。真面目で一生懸命、頑張ってた。」雨宮さんの反応を私はある程度、予想していた。「Rock Magazine」編集部時代、Tがよく「ゆきさんにすごく世話になっている。」と言っていたからだ。雨宮さんは当時、タコ部屋とも噂された編集部のスタッフの食事や洗濯まで世話したまるで寮母のような働きだった。阿木さんに叱られたスタッフが雨宮さんに慰められるという事が多かったと想像できる。「電話番号はわからないんです。」実家の番号は知っていたが、私はそう言って雨宮さんに嘘をついた。少しばかり心苦しかったが、私はTに電話したいとは思わなかったのだ。雨宮さんの残念そうな顔は辛かった。つまり、Tの事を本気で懐かしがり、心配していたのだ。優しい人だと思った。。そして不思議だが雨宮さんの反応から私は何故かあの時、Tの事を愛おしむ感情が生まれた。もう会いたくもないと思っていたTの事が好きになっていったのだ。おそらく会うことはもうないのだが、嫌悪感は喪失した。むしろ、愛おしい。不思議なものだ。

私と阿木さん、nu thingsとの付き合いが始まった。私のバンド、時弦旅団を阿木氏は「70年代に出会っていたらプロデュースしてるよ。」と言っていたが、これは当然ながら褒め言葉ではない。NATIVEに代表されるスタイリッシュなニュージャズのライブを組むnu thingsの中で私のプログレっぽいジャズロックは古色憤然と映ったようで、一種の既視感を伴ったようだ。本町から心斎橋に移転したnu things Joujoukaにも定期的に出演させもらい、アルバムリリースのレコ発ライブもやらせてもらった私は他のライブハウスよりもnu thingsが一層、身近に感じられるホームタウン的な場所になりつつあったが、阿木氏の企画要請には応えられず、その事が私の阿木氏に対する一定の距離感につながっていたと思う。「会えばまたごちゃごちゃ言われる」そんな嫌気ともっと色んな話がしたいという欲求との板挟み状態だっただろう。確かに私は許されるならインタビュアーのように阿木氏に質問したい事が大いにあった。本音はそこにあるのに、阿木さんのネガティブなオーラの前に一歩前に踏み出せなかった。本当はもっと親しくなって色んな話をし、阿木氏の考えを知りたい事がある。しかしできない。私は当時、そんな葛藤を少なからず抱えていた。当時、私の活動はバンドでの演奏だけでライブシーンに横のつながりが少なく、その意味でも阿木氏の求めるような企画立案はできなかった。阿木氏はいつもライブというのを単発なものではなく何らかの運動体にしてゆく事を一貫して目論んでいたが、彼の期待に応えられるアーティストは少なかったと思う。数多の出演者が阿木氏に批判され、反発し、衝突するのは、こういったライブ活動の捉え方の相違に端を発したケースが多い。Nu thingsに出入りしていた演奏者は殆どが阿木さんへの嫌気で去っていった。それは通常のライブハウスのオーナーと出演者の関係ではなかった。私も例外ではなかった。段々、嫌気がさし、当時、阿木さんに様々なプレッシャーをかけられていたスタッフの平野さんとの関係もギクシャクしだし、自然、nu thingsから足が遠のいてしまう。

そんなケースは私だけではなかった。

心斎橋時代のnu thingsは店の雰囲気、内装など、全てが素晴らしく、今でもあの店のカッコ良さは他にはないと思っているが、私が遠ざかって間もなく、またしても阿波座への移転の知らせを人つてに聞く。その間もずっと阿木さんのブログはフォローし続け、ジャズから再びエレクトロへ移行してゆく過程も注視していた。何となく行くのをためらっていた新しい阿波座nu thingsに出向いたのは2012年の暮れだったが、1年半ぶりに平野さんに会うと、「あっどうも」みたいな感じで何のわだかまりもなく、再会できた事に安堵した事を覚えている。

以後、単発的に何らかの形で出演する機会ができ、時折、遭遇する阿木氏とも軽い会話をするようになった。相変わらずシニカルでネガティヴな物言いも多かったが、もう慣れっこになり、反論して言い合いになっても何も思わなくなった。免疫ができたのだろうか。私の事を他人に「あの世代はいつまでもロックやノイズにしがみついてダメだ」と的外れに批判しているのも聞いたが、一方で「宮本みたいに言葉を持った人間は今、あまりいないんだ」と言ってるのも知った。いい意味で気にかけていてくれていると解釈していた。いつしか堀江に移転し、enviroment og zero-gaugeとしてニューオープンしてからは、出演頻度が増し、自主企画も少しずつ増やしていった。それは阿木氏の要請に応えるというより、バンド以外の演奏者との即興のセッションを増やしていったことによる自然な流れだった。これは打楽器奏者、木村文彦氏からの影響が大きい。

阿木氏が定期的に行ったDJ, Bricolageにもできるだけ観に行っていた。その姿はもはや孤高であった。私はその圧倒的なパフォーマンスに震撼し、ある事を悟った。それはもう阿木氏に追いつく事はできない。しかも以前と違うのは追随者もいない。つまり、誰も追いつけない。いや、追いかけもしない時代がきたとう事だった。

当時、私は阿木氏がblog上でフォローし、先端と位置つけるアーティストをチェックしながら自分の好みに照らし合わせて選別しながら聴いていたが、阿木氏のフォローする先端とはもはや、先端の一部であり、全てを網羅するものではなくなってきたと感じることがあった。それはネット時代における表現の量的な増加によるものが多いが、阿木氏が70年代から一貫して先端動向に何かしらの共通項、背景、時代精神を見つける作業が困難になってきている事を感じ取っていたからだ。私は実はある意味、阿木氏の役割の終わりも感じていた。今はyoutubeその他の媒体でリアルタイムで発生する音楽を聴くことができる。

音楽を誰もができる時代になり、その前線の把握が困難になり、阿木氏でさえ、その先端の一部にしか着手できていないんではないか。そんな疑念を阿木氏のブログからイメージしていたのがBricolageが開始される以前までの私の本心だった。特にエレクトロはシステム、機器の簡易化、低価格化に従い、表現者の数の厖大化という事態が生じ、発信媒体の多様化も重なり、個人はおろか、既成のメディアのどれもが、その一部を紹介しながら箱庭の中で、リリース音源の差異化を文字で簡易的に表すことしかできない。しかも、音楽リスナーの間で情報の探索、意識的な追及という営為が喪失した時代になっているとも感じ、自分の可視化範囲で通過するものだけをアプローチするという、パーソナル意識だけが残ったという状況を私は実感していた。これは広い意味での無関心の時代という状況かもしれない。それは言い換えるなら快楽主義の個人化の徹底でもある。

同時代に離れた場所から共通のコンセプトを持って自然発生するようなオルターネイティヴな動向が音楽シーンに嘗てあり、それは阿木氏も‘共振性’と言っていたと思うが、図らずもネット時代の無国籍化はその地域性や時代の前後感覚を消去させた。むしろ機器の進歩の速度が人間の内面や表現への契機を超えてしまう状況に於いて、音が音を出す、自分の意図よりも先行してオートマティズム的に音響が発信される事態が生じた。従って、コンセプチャルなアーティストだけが後追いのように自分の音楽を説明する。これはかつて現代音楽が陥った様相そのものにも映る。しかもコンセプトへの関心は総体として薄まる。そうなると、そこにアーティスト間に於ける、コンセプトの共有や時代意識の表れという共通項が以前ほどは見出せなくなってしまう時代になった。‘音が音を出す’それは人間不在、内面不在の象徴であり、背景的なものの希薄化を生んでいたのではないか。阿木氏は相変わらずの概念化を図っていたが、それを新しい神秘主義とか、ネオゴシック等と命名しても、シーンの中核とも言えないような定着感覚の薄さを間逃れない。そこにはもはや、アーティストの無名性やローカル性を同時定着化させるような全体意識のみが存在するかのような状況と私は認識していた。

このような状況を踏まえて、尚、私が阿木氏のBricolageに震撼した理由を述べる。阿木氏が選択した音源の重ね具合の怒涛性は無名性を引き受ける力強さの凝縮でもあったのだ。阿木氏のプレイする音源、おそらくは300枚くらいしかプレスされず、その10枚ばかりが日本にインポートされた無名のアーティストのトラックが他の音源と重なり合うように阿木氏によってコラージュされていく。その速度やインパクトは凄かった。どんなコンサートよりもラディカルだったと今、思い起こす。そしてこの期に及び、もう私は今、鳴っていたアーティストが一体、誰なのか、知る事がどうでもうよくなる。そんな心理に陥っていたのも確かだ。この変化は大きい。かつてPALMSやM2でプレイされる音源を私(達)はこれは誰なのか、新しいアーティストかと必ず、名前をDJブースで確認し、後でレコード屋に買い行ったりしたものだ。しかし、阿木氏のDJ,Bricolageは「もう、そんなことしてるヒマはないぞ」と言わんばかりの目まぐるしさで展開される。阿木氏自身も、「先月かけた音源はもう飽きたんだ」と言っていた。これは即ち、無名性の時代の到来なのか。嘗て「Rock Magazine」誌上で阿木氏、或いは嘉ノ海幹彦氏が語っていた‘植物システム’、‘細胞分裂’的状況そのものだろうと実感した。機器はコンセプトを追い越した。音が自動発信される事の遊戯化とコンセプチャルな人間主義、メッセージ志向が混濁され、その境界が喪失した。そんな中、阿木氏は自身の情報処理能力をフル動員し、先端の中の先端を自分なりに把握するという作業を継続させていたのだ。ここに至り、阿木氏のテーマでもある‘脱文学化’が図らずも体現していた。音楽が音響になり、無意味性を伴い、しかし強度を増す。そんな先端がある事を自信をもって提示していたのが阿木氏のBricolageの本質だった。

嘗てパンクによって解放された表現者へのハードルの低レベル化。楽器のマスターだけがロックをやるんではない、これからは誰もが表現者になる時代の幕開けだったと思うが、以降、エクスペリメンタルやエレクトロはその傾向を強めてきた。しかしそれはあくまでもコンセプトを前提とした作為としての結果であったと思う。ロートレアモン言うところの万人による表現、リザード=モモヨなども「音楽の共産化」について発言していたのを記憶するが、そんな時代がインターネットによって図らずも到来した。そういった状況の中、阿木氏のBricolageが他のどんな場所で行われているライブやDJより、先鋭だった事を私は今も確信する。そしてあの音の一斉放射、混合による先端の提示は誰にもできないものだった。

しかし、その現場に立ち会った人間があまりにも少なかった事も同時に無名性の時代の一つの表れだろうか。実際、阿木さんはぼやいていた。私もその全てに行ったわけではないが、月一回、行われるそのパフォーマンスのオーディエンスは大抵、6.7人のお客さんしかいなかったと記憶する。「君の世代は何をしてるんだ。」「それは来てない人に言ってください」DJを終えた阿木さんとそんな会話をした事もあった。いつも世代の事を言う阿木さんの口癖には辟易したが、もう私はそれを面白がる余裕もできていた。

Zero-gaugeとして堀江に移転してから私の出演回数は増え、かつて阿木氏に要請されていた定期的なイベントも組むようになっていたのは皮肉だ。ただ、それは阿木氏が自分のDJの時以外はあまり、クラブに顔を出さなくなったというのも理由かもしれない。阿木さんが来ればまた、ごちゃごちゃ言われる。そんな心境は嘘ではなかった。今にして思えば随分、失礼な話ではあるが、本音はそうだった。しかし、たまに会うと「お店をよく利用してくれてありがとう」と言われる事もある。私は阿木さんの人間味は好きだったと思う。あそこまで本気で批判する人も少ないし、阿木さんに言われた事は後で納得する事も多い。私がエレクトロのソロアルバムをリリースした時も、そのレーベルや装丁の事で批判を受けた。音楽自体は評価してくれたので、勿体ないという事だったが、私は反発しつつも、正論だと内心、思っていた。阿木氏曰く「人が身に着けたり、選ぶものは全てその人のセンスや思想が出る。その人自体の分身なんだ」と。確かに「Rock Magazine」、「EGO」などを今、見てもオブジェとしてアート作品めいた趣がある。これはいわゆる‘雑誌’などではない。現在、美術評論家の椹木野衣氏は私と同世代だが、学生時代、「Rock Magazine」を一つのアート作品として捉えていたと聞く。阿木氏の主張してきた生き方とはセンスに及ぶ一貫性の事でもあった。ダサいのは許さないという事だ。最晩年の紙媒体となった秋山伸氏とのコラボレーションである「0g (zero-gauge) _02」の装丁の素晴らしさの説得性の前に私(達)は肯くしかないだろう。

私にとって阿木譲とは遠巻きに眺めながら常に気になる存在であり続けた。「Rock magazine」を熱心に読んだ学生時代、やや離れていったそれ以降の時代もずっとその言説が気にならない事はなかった。40代も後半になって幸いなことに知己を得る事ができ、僅かながらの付き合いもさせていただいたが、踏み込んだ議論を交える間柄ではなく、距離を置いていたので決して親しい関係ではなかったが、繰り返しになるがその過程で阿木さんに訊きたい事、質問したいテーマは山ほどあった。それができなかった事は悔いが残るのも確かで、私のやや引っ込み思案な性格が前に踏み込むことを躊躇させたのかもしれない。

「君のAutechreの文章は視点がいい」と言われ, 阿木さんが私のブログをチェックしていた事に驚いた事もあった。ただ、それ以降、阿木氏の‘目’が気になって書き辛くなったのも確かで案の定、私がBob Dylanについて書いているのを見つけて「本当にがっかりしたぞ」と言われたものだ。仕方がない。私は歌謡曲からエレクトロまで一緒くたに愛好する事が自分の誇りとまで思っている人間なので、気にはならなかった。ただ、そんな仔細な事でも阿木氏は人を評価する尺度にしてしまうので、残念だとは感じる事がまま、あった。

阿木氏は「Rock magazine」時代から生を楽しむ、その手段としての音楽的生活、音楽を掘り下げる概念遊びを贅沢な趣向として志向していた。それは一種の美学を追及するようなダンディズム的ライフスタイルだが、知を重んじていたにも関わらず、ノンポリティカルな姿勢を貫いていた事が特徴で、数多の批評家の中で私が阿木氏に最も興味が湧くのも実はそこにあった。音楽への対峙の姿勢が信頼できるのも謂わば、その非―政治性にあり、そのあたりについても訊いておくべきだったのだが、叶わない夢となってしまった。

音楽、特にロックを愛好し、我が物にしてゆく過程でおそらくティーンエイジャーなら誰しも、個人意識が芽生え、内面を形成してゆく。そして内面と対峙する外界、或いは個と社会といった対立軸が生まれ、自分の純粋性が鋭角になり、ある種の正義意識となって外部へのアウトプットとして表出する。そんな時、まず相対するのが社会や政治といった対象であり、そこに悪を設定するのは一つのイニシエーションとして誰もが通過する儀礼だろう。青春期特有の病とも言えるし継続する場合によっては精神基軸となる事もある。私はその賛否を問う者ではないが、個人的には音楽の非現実性という基点から直感する非―政治主義、即ち政治性、それ自体、‘含むもの’ではあるが、決して先行意識とはならないーというスタンスをとっている。

阿木氏は現実的なイデオロギーにまみえる事なしに音楽をめぐる言語を客観批評し、むしろ精神史の中に定義付けし続けたと感じており、私はそこが好きであった。

ただ、それは阿木氏の音楽思想の根幹が70年代にブライアン・イーノからインスパイアされた部分が多かったと感じていただけに、昨今のイーノの‘豹変’についても感想を求めたかった。イーノについて私は昨年、以下のような文章を書いた。

最近、ブライアン・イーノをよく聴き直しているのは、先日Obscureという名の付いたイベントに出演してイーノを思い出したからである。ところがと言っては何だが、何年か前のブライアン・イーノの俄かにとも思える対イスラエル批判には驚きを禁じ得なかった。イーノが政治に関する主張をするとは。私にとってイーノとはいわば‘超越体’そのものであったので小賢しい社会批判や政治的発言など、似つかわしくないと感じていたからだ。同じ頃、ニールヤングがスターバックスを遺伝子組み換え食材容認企業云々で批判したのは違和感はない。なぜならニールだから。大そうに「Good-by Starbacks!」等と宣言しても昔、コカインを鼻に突っ込んでラリパッパ状態で歌っていたような人が道徳的な事を言いだしても苦笑で済む話。(いや、私はニールの大ファンですが)しかしイーノはタイプが違う。現実から遊離してこそ、イーノのアーティスト性と信じて疑わないし、イーノはそこに更に音響科学ともいうべき、空想未来志向を併せ持ち、‘先なる現実社会の提示’を目論んだ、いわばリアリストの次元を超えたアーティストのはずだった。‘政治意識が先行する’数多のアーティストの群れに埋没してほしくはない。もっと天上目線の存在でいて欲しいというのも、私の勝手な思い込みだろうか。

<2017-10-30>

阿木譲という固有名詞が一般に紹介される時、よく、パンクをいち早く日本に紹介したとか‘テクノポップ’の命名者、日本初のインディーレーベルvanityの創始者などの言葉が並ぶ事が多いが、私が認識する阿木氏の功績はブライアン・イーノの正確な評価を確立した事だと思っている。ロックを覆う内面性、文学性、メッセージ性などの人間中心主義を相対化し、イーノの一見、高踏派とも見えるその反情動的な佇まいの本質を開示しながら、その影響力まで予見してみせた。ノン・ミュージシャンとしてのイーノの音楽制作の手法であるシステム論を通じて、音楽から音響への変化の時代、聴覚作用の変位も織り込んだ快楽原則の新たな設置が生まれた事を説いていたと思う。それは言ってみれば、非―文系的な知の科学的、工学的な導入がイーノによってポピュラーシーンに導入された事の阿木氏による認識であっただろう。イーノの巨大な影響下にある以降の先端音楽を阿木氏は更に西欧の歴史主義、その精神史の系譜をクロスさせた論評を試みる実験を行っていた。そういった批評の土俵に現実の社会的出来事、政治主義は当然ながら似つかわしくない。世の中に対する社会不安、情勢不安という観点はあるにはあったが、そこにむしろマスの人間の内面不安の集積を見、ある種のアナーキズム的虚無思想にも通じる社会的コミットへの自身の希薄さを無意識に記されていたと思う。少なくとも私は社会性を表明しない阿木氏の文章の行間からそれを読み取っていた。そんな体質、元からあったのではあろうが、ブライアン・イーノというアーティストの触媒的役割は阿木氏にとって絶対だったはずで、私自身もそんな阿木氏の批評を通じ、イーノというアーティスト、その反情動的、非―政治的な資質、故の音楽の屹立した様相を愛好したつもりだった。

ところが、ここにきてイーノは政治メッセージを発信する一文化人たる風貌を帯びてきた。それは多くの人は何も感じないのかもしれないが、私にとっては大きな変化に映った。

ただ、今、思う事は阿木氏はイーノの影響下にあって、自身の文学的、形而上学的性質をむしろ、消去させたいと試行錯誤する道程に居続けてきたのではないかとも感じている。「ロックとはつまるところ文学だった。そこに落とし前をつけなければならない」という阿木譲氏による言説を80年代に読み、知っている私とって、氏がその後、自身のブログに於いて、或いは2014年の東京でのイベント会場においても幾度となく同様の発言を繰り返しておられることから逆説的に氏の音楽への対峙が形而上学的発想に拠るものが多いことを裏付けることが窺え、阿木氏の死とは先端音楽を絶え間なく発掘、紹介、伝播する一つの機関の喪失であると同時に、それ以上に音楽と人のつながり、それを時代背景や思潮に定義付けたり、生活土壌への植え付け、行動力学へと駆り立てる関係性を構築する志向を持つ人間の在り方への問いかけの時代の終焉でもあると思われる。そのニュアンスは今、伝わりにくいかもしれないが、彼こそが実は文学的、概念的な音楽観の代表であったのだ。氏が孤高性を帯びるのはそういった仕事を引き受ける批評家が皆無である事、そういったテーマそのものが理解されずスルーされる今の状況からくる私の概観でもある。その意味でそのスタンスはあの故間章氏との共通点が多いのも偶然か。間氏もまた、フリージャズや即興音楽を根付かせ、磁場を作る事に奔走した活動家であった。その過程で様々な人間関係を作り、自ら壊して軋轢を生みながら‘運動’した存在だった。その晩年、「Rock Magazine」にも「アナーキズム遊星群」というロック批評の連載をもった間章だったが、阿木氏はいつか「間さんとは会った事はないんだ。電話で話し、原稿を依頼するだけだった」と語っていたが、批評と実際的行動=アクションという並走感覚はあの世代に特有のアンガージュメントを使命と考える発想なのかもしれない。ただ、彼等のような人物はもう現れる事はない。それだけを今、思う。

阿木譲氏の密葬の場で私はSeiho氏、Hayashi Kentaro氏と初めて言葉を交えた。お二人は阿木氏が認めた数少ない日本人のトラックメイカーだったと思うが、思えば、私が心斎橋nu things から遠ざかり、阿木氏と距離を置き始めた頃に入れ替わるようにしてnu-thingsに出演し始めたアーティストであり、何より阿木氏と対峙し、格闘しながらその圧力に屈しなかった稀な人達でもあった。私が阿木氏との交流が復活して以降、阿木氏はしばしばSeiho氏のヒットを自慢するように語っていたのを思い出す。

阿木氏は常に人を求めていた。ブログを有料化した時、閲覧者数に比してクラブへの入場者数が圧倒的に少ない事を理由にして、‘本当の理解者、仲間だけの為に言論を発信すると言っていたが、その孤独癖とも言える執念じみた’場の形成‘への想いは終生、変わらなかったと思う。阿木氏の概念遊び、その高度に快楽的な遊戯を一緒に行える人は結局、少なかったのだろうか。

葬儀の際の雨宮さんの落胆ぶりは見るに忍びない阿木氏への愛情の表れであったが、多くの人達を惹きつけ、影響を与えてきた阿木氏の葬儀に招待された私の幸運も同時に感じながら阿木氏を偲び、合掌した。

2018.11.8

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます