今、ワールドカップロシア大会予選で、サッカーが大盛り上がりですが、サッカー日本代表に先んじて、今月21日にトヨタが、耐久レースの最高峰、ル・マン24時間耐久で、初優勝を果たしました。

日本の自動車メーカーとしては、1991年のマツダ以来、日本人ドライバー(中嶋一貴・小林可夢偉選手)としては史上初の快挙です。

本年のル・マン24時間耐久は、これまで三つ巴の戦いで退会を盛り上げていた、ドイツのアウディやポルシェなどが参加せず、自動車メーカーとして参加し、ル・マン規格のハイブリッドシステムを搭載していたのはトヨタだけで、あとはプライベーターのみという条件があり、トヨタの前評判は断然高かったのですが、その中で取りこぼしをせず、1位2位独占の1-2フィニッシュでの横綱相撲は立派です。

耐久レースとは、決まった時間の中での距離を稼ぐモータースポーツで、通常の、決まった集会の時間を競うものが短距離走ならば、自動車レースのマラソンのようなものです。

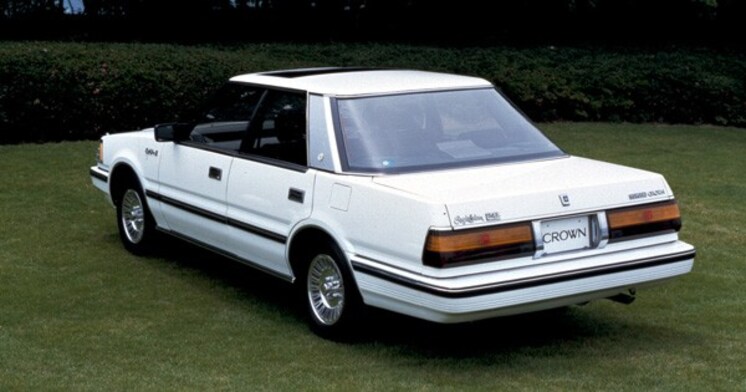

トヨタは1980年代からル・マンに挑戦し、1990年代以降、少なくとも5回の2位になっていて、スポーツならば、シルバーメダルコレクター的な存在だったと言えます。

特に昨年などは、残り数分までトップを走っていて、突如エンジンが回らなくなり、土壇場でポルシェに負けるという、歴史に残る惜敗中の惜敗でしたし、トヨタの独走を恐れた開催者側の意向をを組み、トヨタは昨年仕様の車両で参加し、他にも重量などの面で、他チームとのアドバンテージを設けた上での勝利ですから、ポルシェやアウディのいない大会だからと言っても、その価値は決して劣るものではありません。

アウディやポルシェなど、トヨタよりもモータースポーツの結果が販売に直結しているはずのメーカーが、何ゆえに今回参加できなかったかは、私にはわかりません。

ただ、長年ディーゼルエンジン搭載車で参加し、ディーゼルの優秀性をアピールしていたアウディも、そしてスポーツカーの雄ポルシェのいずれも、実質上の親会社はVW(フォルクスワーゲン)ですので、一昨年のVWによる、ディーゼルエンジンの排気ガス規制対策の、悪質な対応は、ひょっとしたら影響している可能性があります。

VWは世界規模で信用を失墜したのみならず、ディーゼルエンジン車販売に、希望を託していた欧州自動車メーカーそのものが大打撃を受けましたので、アウディもポルシェも、ル・マン参加どころではなかったやも知れません。

しかもVW・アウディ・ポルシェなどの超有名自動車メーカーが軒を連ねるドイツは、ごく近い将来原発を止め、自然エネルギーを重視する方向にシフトすることを決めていますが、最近ではドイツ国内での電力不足が始まってきています。

こうなると、安定した十分な電力がない環境での産業は、両も質も、どうしても落ちていかざるを得ない状況下になるのは、火を見るより明らかなこと。

その仮説が正しいのなら、老舗ぞろいの欧州自動車メーカーの斜陽は、止まることはないだけでなく、どんどん勢い付いてくる可能性がでてきます。

とにかくも、トヨタは偉業を成しました。

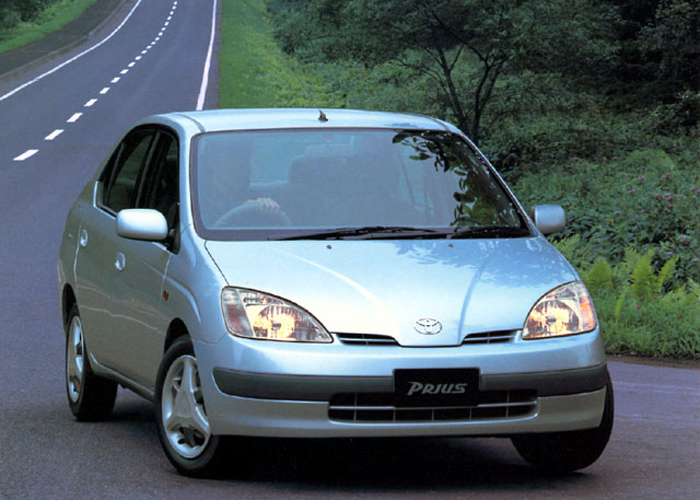

トヨタ2000GT然り、セルシオ然り、初代プリウス然り、レクサスLFA然り、使命感を前面に出した時のトヨタはスゴイの一言です。

今トヨタは、ル・マン耐久のみならず、ラリーでも年間世界一を目指せる位置にいて頑張っています。

おそらく今のトヨタは、日本の自動車メーカーの代表というだけでなく、世界随一の企業としてモータースポーツの発展に寄与していくという使命感を感じてしまいます。

トヨタのル・マン24時間耐久優勝おめでとうございます。

そして本日は、経典『感化力』(幸福の科学出版)より、苦手克服の努力の方法について、大川隆法幸福の科学グループ総裁が若者たちに語った一節をご紹介いたします。

(ばく)

努力する者に道は開かれる 「幸福への第一歩」シリーズ

2018 ル・マン24時間レース トヨタ悲願の初優勝!

https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=129

https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=129

ある分野に対する苦手意識を克服するには、その分野に関心を持つことが必要です。

関心を持てば、いろいろなかたちで情報が入ってきます。テレビ、ラジオ、新聞など、情報源は数多くあります。まず関心を持つことです。そうすれば、必要な情報は集まってくるのです。(中略)

しかし、自分なりの一定の視点を得るためには、関心を持つだけでは駄目です。ある程度、知識の蓄積がなくてはいけません。すなわち、勉強が必要なのです。

知識の蓄積があれば、人の意見に振り回されずに物事を見ることができます。

そのためには、どのくらいの蓄積が必要でしょうか。

これは、なかなか難しい問題ですが、できれば、その分野の本を千冊ぐらい読むことが必要だと思います。そのあたりが一般的なラインでしょう。

政治・経済などの一般的な教養書を千冊ぐらい読んでいると、新聞記事や、テレビで発言しているジャーナリストおよびキャスターたちの嘘や間違いが、だいたい分かるのです。もっと数多く読めば、さらによく分かります。

ただ、現代人は忙しいため、「本を千冊も読むのは大変だ」という人も多いでしょう。その場合は、それより少ない冊数でもかまわないので、大事だと思う分野を重点的に勉強するとよいでしょう。

八割の労力で自分の専門分野を勉強したならば、残りの二割の労力で、自分が苦手な分野について、コツコツと情報を集め、知識を蓄積していけばよいと思います。

ある分野に関する本を百冊ほど読んでいると、マスコミの嘘が分かるレベルまでは行けなくても、その分野について多少の専門的な話ができるぐらいまでは行けます。

すぐに百冊は読めなくても、年に十冊読めば十年で百冊まで行けます。年に二十冊読めば五年で行けます。そのくらいの数なら、読めないことはないでしょう。(中略)

小さな分野であれば、やはり百冊ぐらいが一つの目安だと思います。現代人は忙しいから大変でしょうが、仕事などの合間に少しずつ努力することが大切です。そうすれば道は開けるのです。(中略)

なお、幸福の科学からは、仏法真理の本がすでに何百冊も出ていますが、さまざまな教養を網羅しているので、幸福の科学の本の百冊は他の教養書の一万冊分ぐらいに相当すると言えます。(中略)

さらには、「友人を活用する」という方法もあります。賢い友人を持ち、その人に、「これは、どういうことか」「何が正しいのか」などと訊けば、教えてくれるでしょう。自分で勉強すれば十年かかることが、耳学問だと、一、二分で済みます。一言で終わりなのです。

賢い友人を持つためには、あなたが「よい人」にならなくてはいけません。要するに、賢い人が「付き合ってもよい」と思える人になることです。

『感化力』(幸福の科学出版)P53~57