一応「シルバーサイズ」本体の紹介が終わったので、

あとは博物館の潜水艦に関する展示を取り上げていくことにします。

今回のお題はペリスコープ=「潜望鏡」。

海面下を航行する潜水艦の全てのステルス性、そしてその圧倒的強さ。

人類が武器として潜水艦を求めたのも当然でしょう。

しかし当初、そこには、明らかな問題が一つありました。

それは、潜水艦は一旦水の中に入ると、ほとんどの視界を失うことです。

それに対して発明された潜望鏡という解決策は、

おそらく最もよく知られた潜水艦を潜水艦たらしめるものですが、

初期の単純なチューブと鏡の組み合わせから、

今日の複雑な複合的機器に至るまで、

そこには長く険しい道のりがありました。

今日ご紹介するのは、潜望鏡という機器を生むため

人類が知恵を絞り格闘してきたその歴史(の一部)です。

あとは博物館の潜水艦に関する展示を取り上げていくことにします。

今回のお題はペリスコープ=「潜望鏡」。

海面下を航行する潜水艦の全てのステルス性、そしてその圧倒的強さ。

人類が武器として潜水艦を求めたのも当然でしょう。

しかし当初、そこには、明らかな問題が一つありました。

それは、潜水艦は一旦水の中に入ると、ほとんどの視界を失うことです。

それに対して発明された潜望鏡という解決策は、

おそらく最もよく知られた潜水艦を潜水艦たらしめるものですが、

初期の単純なチューブと鏡の組み合わせから、

今日の複雑な複合的機器に至るまで、

そこには長く険しい道のりがありました。

今日ご紹介するのは、潜望鏡という機器を生むため

人類が知恵を絞り格闘してきたその歴史(の一部)です。

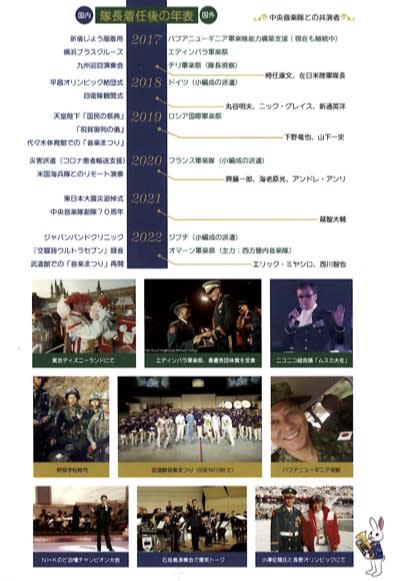

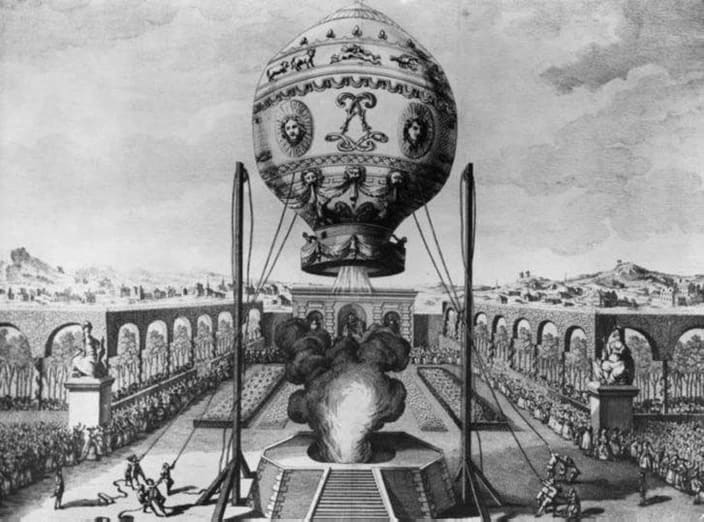

■ グーテンバーグの潜望鏡

潜望鏡が初めてその形を記録に残したのは、

ヨハネス・グーテンベルグ

(Johannes Gutenberg)1397年頃 - 1468年

によって「売り出された」時でした。

彼は1430年代、印刷機を発明した人物として知られています。

潜望鏡が初めてその形を記録に残したのは、

ヨハネス・グーテンベルグ

(Johannes Gutenberg)1397年頃 - 1468年

によって「売り出された」時でした。

彼は1430年代、印刷機を発明した人物として知られています。

金細工師であった彼は、印刷機械のみならず多数の発明をしているのですが、

その中の一つにペリスコープがありました。

これは宗教祭において群衆を見渡すことができるようにする筒で、

宗教巡礼者のために発明したものでした。

彼はこの発明を売ろうとお金を借りてたくさん商品を作りましたが、

この機械の利便性が伝わるには当時はちょっと時代が早かったようで、

機械は売れず、これが彼を破産させることになってしまいました。

■ マリー-ダヴィの潜望鏡

その中の一つにペリスコープがありました。

これは宗教祭において群衆を見渡すことができるようにする筒で、

宗教巡礼者のために発明したものでした。

彼はこの発明を売ろうとお金を借りてたくさん商品を作りましたが、

この機械の利便性が伝わるには当時はちょっと時代が早かったようで、

機械は売れず、これが彼を破産させることになってしまいました。

■ マリー-ダヴィの潜望鏡

博物館の潜望鏡の歴史、いきなり話は1800年代に飛びます。

フランス人科学者であり、発明家だった、

エドム・イポリット・マリエ・ダヴィ

Edme Hippolyte Marie-Davy1820-1893

は、潜水艦に搭載する、鏡を45°に傾けた光学チューブを発明しました。

それは二つの鏡を使って作られた世界初の海軍潜望鏡でした。

エドム・イポリット・マリエ・ダヴィ

Edme Hippolyte Marie-Davy1820-1893

は、潜水艦に搭載する、鏡を45°に傾けた光学チューブを発明しました。

それは二つの鏡を使って作られた世界初の海軍潜望鏡でした。

子供でも思いつきそうな、と言って終えばおしまいですが、

まあこれもコロンブスの卵ってやつです。

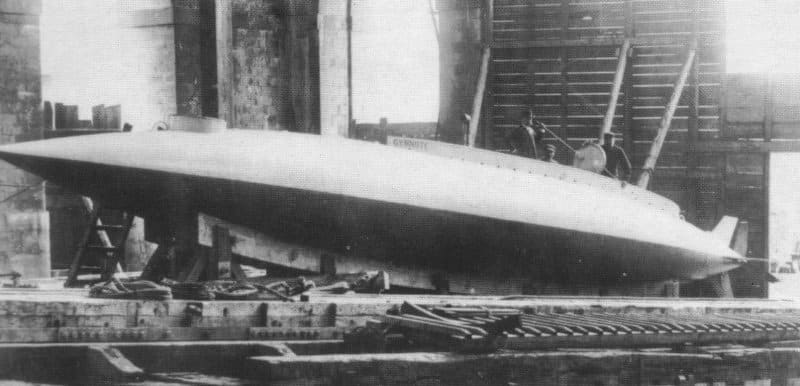

この潜望鏡は1880年代に実験的なフランスの潜水艦、

「ジムノート」Gymnote に搭載されてデビューしています。

まあこれもコロンブスの卵ってやつです。

この潜望鏡は1880年代に実験的なフランスの潜水艦、

「ジムノート」Gymnote に搭載されてデビューしています。

意外と近未来的なシェイプの「ジムノート」

彼は電磁モーターを発明しており、それをもとに

電気駆動プロペラを持つ潜水艦の提案も行っています。

■ サイモン・レイクの発明

電気駆動プロペラを持つ潜水艦の提案も行っています。

■ サイモン・レイクの発明

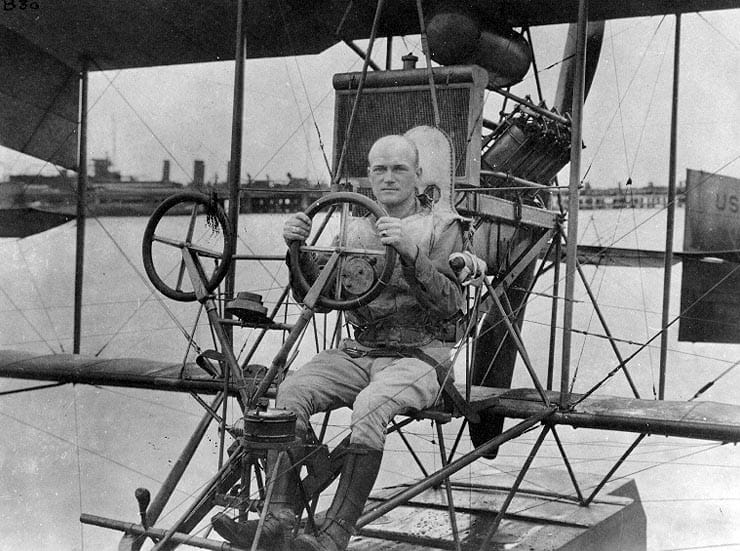

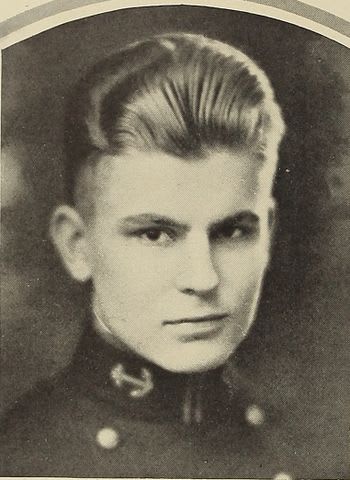

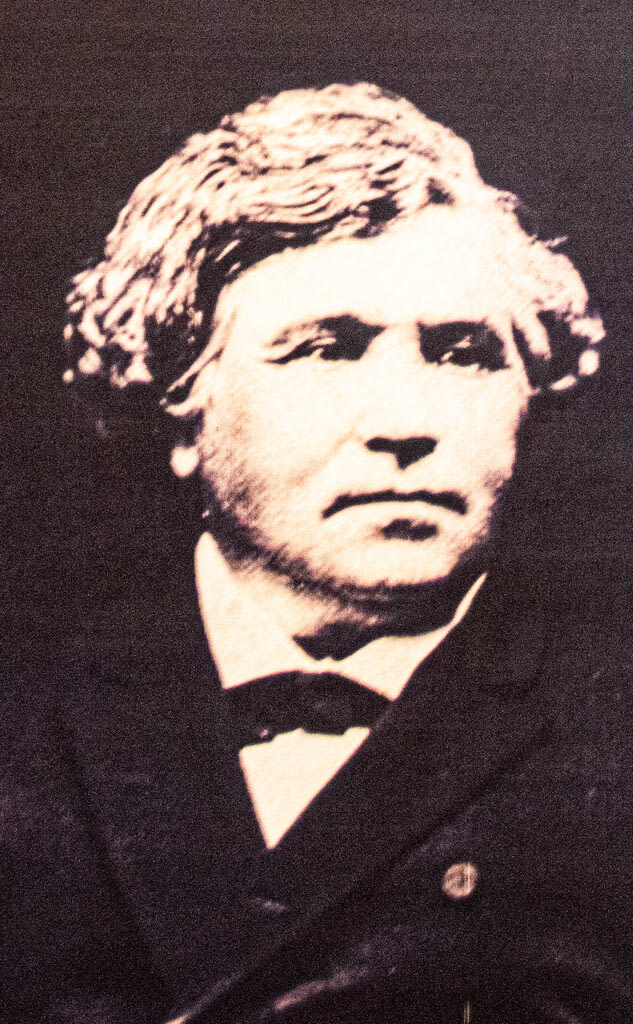

潜水艦に少し詳しい方なら、ホランド型潜水艦に名前を残す、

ジョン・ホランド John Phillip Holland

の存在を知っていると思います。

しかし、この写真はホランドではありません。

彼のライバルであった、

サイモン・レイク Simon Lake 1866-1945

なのですが、残念ながら歴史的には無名と言ってもいいかもしれません。

その理由は、単に海軍が最初に採用した潜水艦がホランドのだったからです。

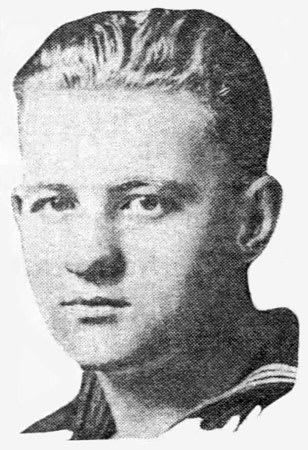

サイモン・レイクはクェーカー教徒のエンジニア、海軍建築家で、

アメリカ海軍の最初の潜水艦を作るために、

ジョン・フィリップ・ホランドとガチンコで競い合っていました。

そして1893年にアメリカ海軍から潜水魚雷艇の要請を受けています。

しかし、その後海軍は彼との契約を打ち切ってしまいました。

何があったのかはわからないのですが、レイクは発明を続け、

1894年に最初の潜水艦であるアーゴノート・ジュニアを建造しています。

Argonaut Jonior

これを潜水艦と呼ぶとは誰も思いますまい。

しかしこれが彼の開発した最初の「サクセスフル」な潜水艦でした。

ジョン・ホランド John Phillip Holland

の存在を知っていると思います。

しかし、この写真はホランドではありません。

彼のライバルであった、

サイモン・レイク Simon Lake 1866-1945

なのですが、残念ながら歴史的には無名と言ってもいいかもしれません。

その理由は、単に海軍が最初に採用した潜水艦がホランドのだったからです。

サイモン・レイクはクェーカー教徒のエンジニア、海軍建築家で、

アメリカ海軍の最初の潜水艦を作るために、

ジョン・フィリップ・ホランドとガチンコで競い合っていました。

そして1893年にアメリカ海軍から潜水魚雷艇の要請を受けています。

しかし、その後海軍は彼との契約を打ち切ってしまいました。

何があったのかはわからないのですが、レイクは発明を続け、

1894年に最初の潜水艦であるアーゴノート・ジュニアを建造しています。

Argonaut Jonior

これを潜水艦と呼ぶとは誰も思いますまい。

しかしこれが彼の開発した最初の「サクセスフル」な潜水艦でした。

アーゴノート、アルゴノートの語尾がアストロノーと同じ

"naut"であることから想像できるように、この言葉には、

ギリシャ神話に登場する巨大な船「アルゴー船」の乗員の意味があります。

"naut"であることから想像できるように、この言葉には、

ギリシャ神話に登場する巨大な船「アルゴー船」の乗員の意味があります。

三角形で木製、船底の車輪は「船の底が海底に付かないためのもの」。

これは船というより「海底探査車」に近いものだったようです。

ゴム長靴を履いて乗り、船体を中から押しながら海底を歩いて移動し、

なんなら海底に落ちているものを拾い上げることも可能でした。

これは船というより「海底探査車」に近いものだったようです。

ゴム長靴を履いて乗り、船体を中から押しながら海底を歩いて移動し、

なんなら海底に落ちているものを拾い上げることも可能でした。

空気はどうするかというと、密閉された船内の上部に溜まった空気を

極限まで吸うというデンジャラスな仕組みとなっていました。

大きな洗面器をかぶって中の空気を吸う的な。

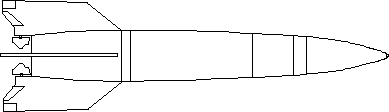

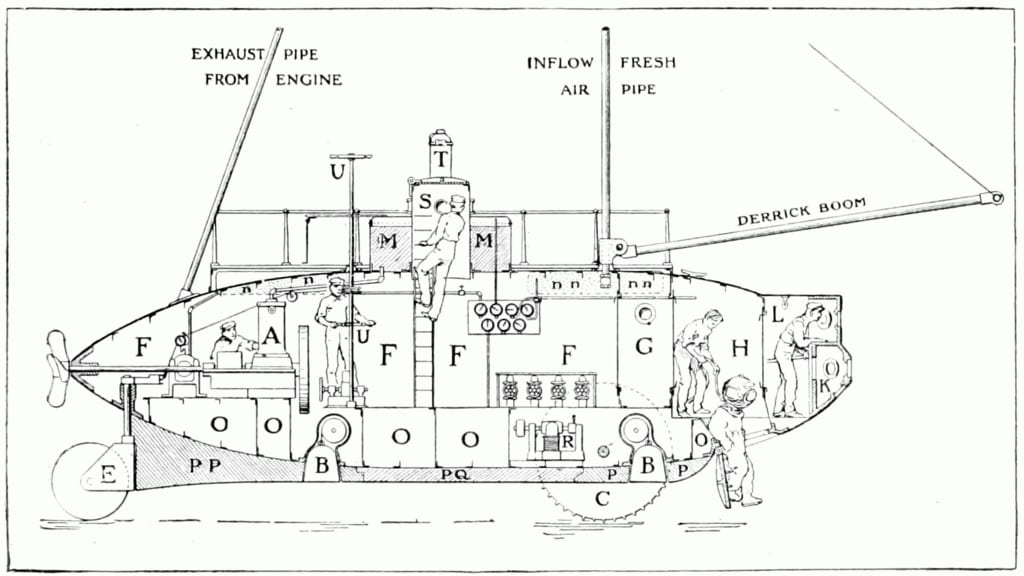

流石にここで終わるはずもなく、レイクは1900年になると、

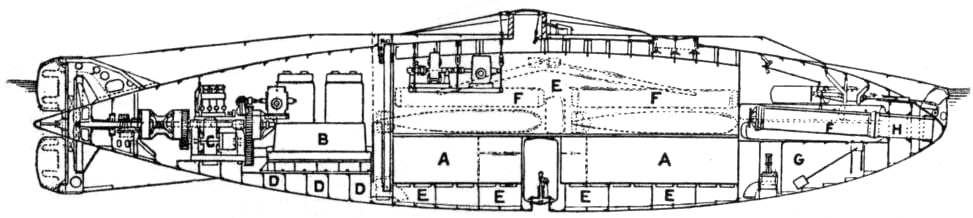

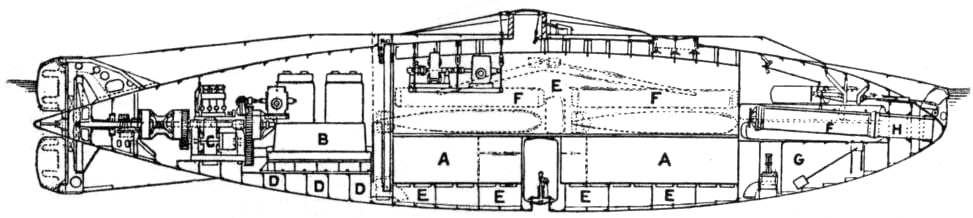

今度はアーゴノーという実に潜水艦らしい形のものを開発しました。

このアルゴノートも、その次の「プロジェクト」という潜水艦も、

レイクの潜水艦は、なぜか海軍に採用されることはありませんでしたが、

彼が潜水艦のために発明したものの多くは、

その後の潜水艦が標準的に備える装備となっていきました。

ダイバーが潜水艦を離れる時に必要なロックアウトチャンバーの設置。

司令塔の前方と後方に合計4つ搭載された潜舵、フラットなキール。

これでバラストタンクのレベルを変えることなく深度を維持できます。

バラストタンク搭載の二重構造による船殻。

司令塔の前方と後方に合計4つ搭載された潜舵、フラットなキール。

これでバラストタンクのレベルを変えることなく深度を維持できます。

バラストタンク搭載の二重構造による船殻。

そして、潜望鏡です。

このアルゴノートの図には「U」として潜望鏡が描かれています。

ところでこれだけの発明をしていたのに、

なぜ海軍はレイクの案を採用しなかったのでしょうね。

特に、「アーゴノート」の後継型、「プロテクター」潜水艦の導入を、

海軍と議会から拒否されてしまったレイクは、

腹立ちまぎれに設計図ごとそれをロシアに売却し、

腹立ちまぎれにロシア海軍にメインテナンスのやり方を兼ねて

手取り足取り乗組員の訓練もしてやったそうです。

ところでこれだけの発明をしていたのに、

なぜ海軍はレイクの案を採用しなかったのでしょうね。

特に、「アーゴノート」の後継型、「プロテクター」潜水艦の導入を、

海軍と議会から拒否されてしまったレイクは、

腹立ちまぎれに設計図ごとそれをロシアに売却し、

腹立ちまぎれにロシア海軍にメインテナンスのやり方を兼ねて

手取り足取り乗組員の訓練もしてやったそうです。

レイクはロシア以外に日本にも売り込みをかけていたといいますが、

日本海軍も結局ホランド型を購入しています。

この時「プロテクター」を買っていたら、レイクが日本に来て

あれやこれやを指導していた可能性もありますね。

ところで、海軍がなぜレイクの潜水艦をなぜ買わなかったかというと、

潜水艦そのものに対する安全性への懸念だったのではないでしょうか。

結局導入を決めた「ホランド」型の開発についても、

何度も計画が変更してうまくいかなかったという事実が示す通り、

潜水艦という兵器はいかに発想が魅力的でも慎重にならざるを得ず、

従って、消去法で懸念材料が多かったレイク案が消えた、

ということにすぎなかったのかもしれません。

結局海軍が完成した「ホランド」号を購入したのは3年後でした。

日本海軍も結局ホランド型を購入しています。

この時「プロテクター」を買っていたら、レイクが日本に来て

あれやこれやを指導していた可能性もありますね。

ところで、海軍がなぜレイクの潜水艦をなぜ買わなかったかというと、

潜水艦そのものに対する安全性への懸念だったのではないでしょうか。

結局導入を決めた「ホランド」型の開発についても、

何度も計画が変更してうまくいかなかったという事実が示す通り、

潜水艦という兵器はいかに発想が魅力的でも慎重にならざるを得ず、

従って、消去法で懸念材料が多かったレイク案が消えた、

ということにすぎなかったのかもしれません。

結局海軍が完成した「ホランド」号を購入したのは3年後でした。

ただし、肝心の潜望鏡という観点で言うと、

USS「ホランド」には潜望鏡は搭載していませんでした。

ホランドが潜望鏡を開発しなかったからです。

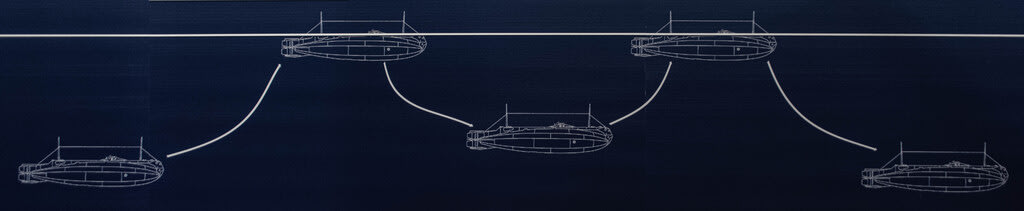

「ホランド」で当初どうやって外を見ていたかというと、

「ポーポイズ運動」

USS「ホランド」には潜望鏡は搭載していませんでした。

ホランドが潜望鏡を開発しなかったからです。

「ホランド」で当初どうやって外を見ていたかというと、

「ポーポイズ運動」

を行うという方法でした。

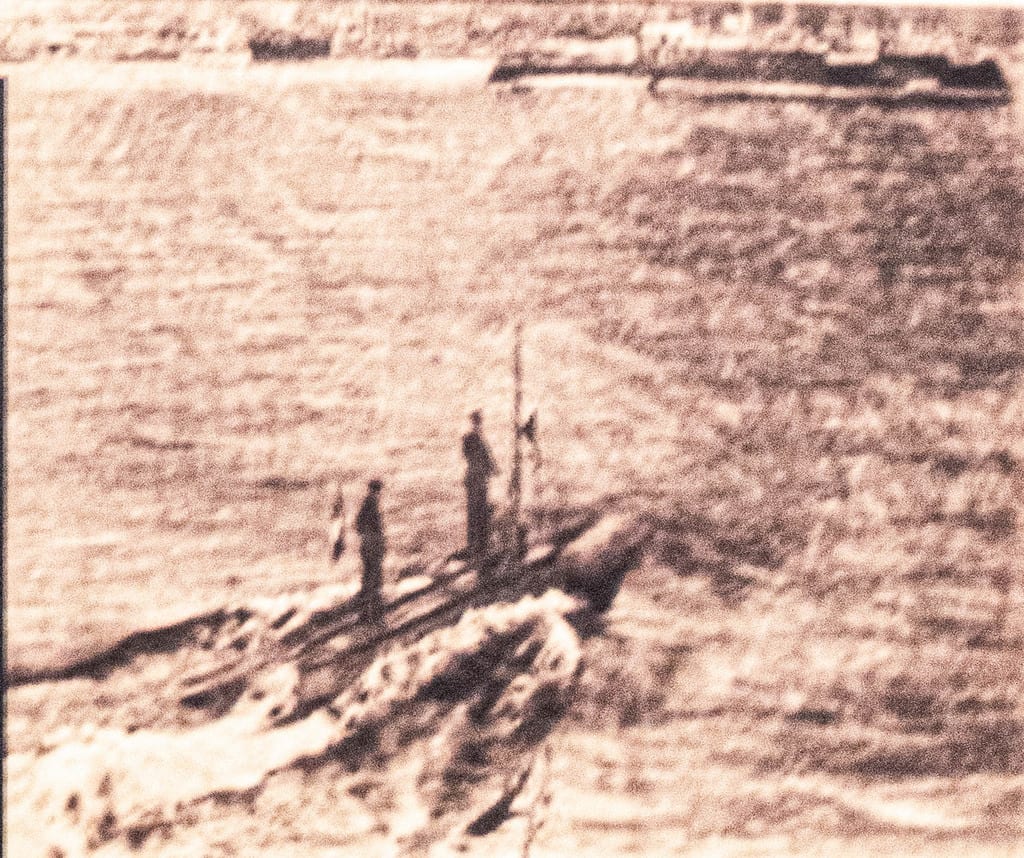

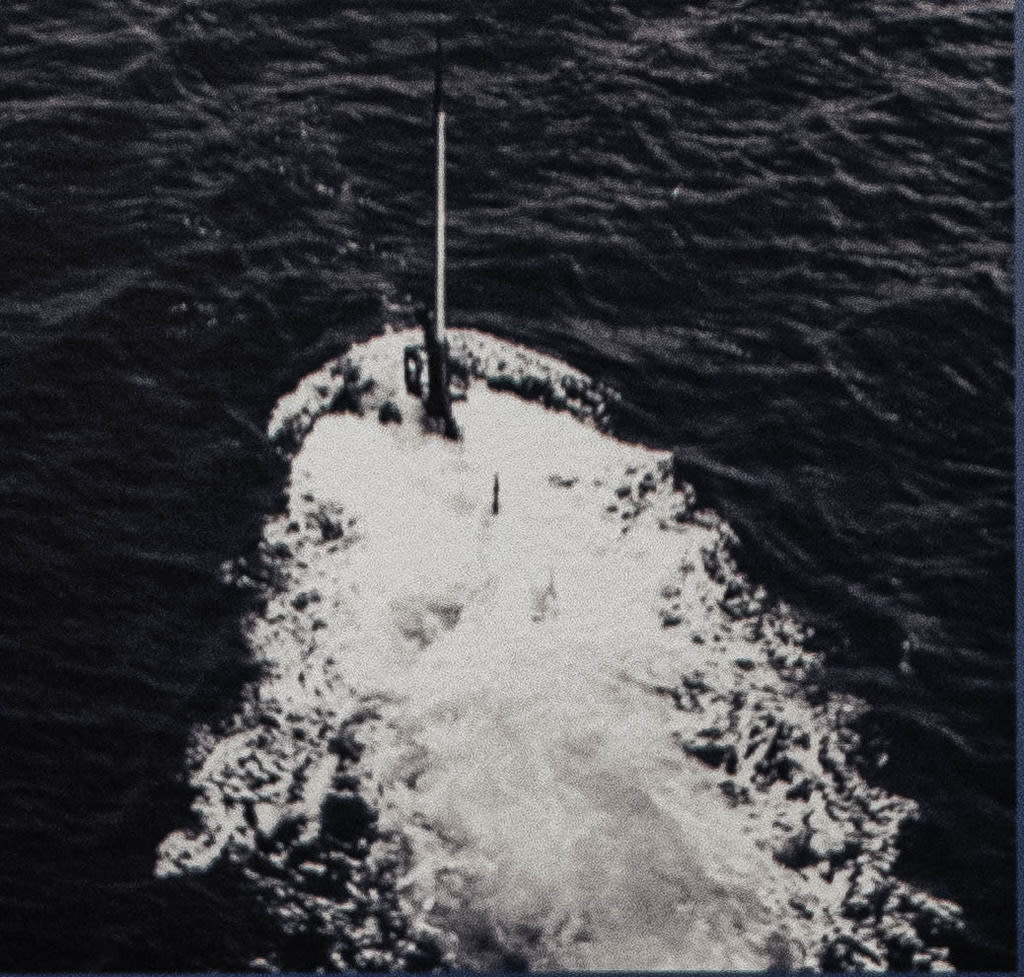

具体的にこんな感じで

失敗した魚雷が、海面に浮いたり沈んだりしながら進むことを

ポーポイズ(ネズミイルカ)と呼ぶことはご存じでしょうか。

「ホランド」の見張りは、数フィートごとに水面に浮上して、

強化ガラスを貼り付けたタワーの覗き窓から外を見ていたのです。

絶賛ポーポイズ運動中

これだとどうしても艦体が波間に見え隠れしますし、

写真でもわかるように大きく白波が立ってしまい、

潜水艦のステルス性は全く意味をなさなかったといえます。

何のための潜水艦か、って感じですね。

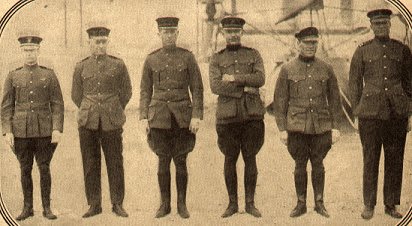

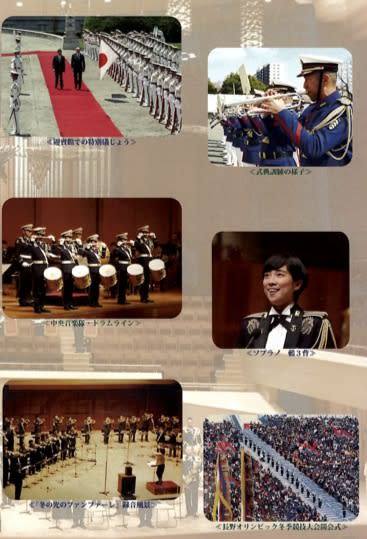

■ 潜水艦 USS「アッダー」Adder SS-3

まるでひっくりがえったボートに乗っているようですが、

これはよく見ると潜水艦なのです。

「アダー」は「ホランド」SS-1に続くアメリカ海軍の潜水艦であり、

歴史的にはこれが最初に潜望鏡を搭載した潜水艦と言われます。

これだとどうしても艦体が波間に見え隠れしますし、

写真でもわかるように大きく白波が立ってしまい、

潜水艦のステルス性は全く意味をなさなかったといえます。

何のための潜水艦か、って感じですね。

■ 潜水艦 USS「アッダー」Adder SS-3

まるでひっくりがえったボートに乗っているようですが、

これはよく見ると潜水艦なのです。

「アダー」は「ホランド」SS-1に続くアメリカ海軍の潜水艦であり、

歴史的にはこれが最初に潜望鏡を搭載した潜水艦と言われます。

ちなみに「Adder」というのはクサリヘビのことで、

「プランジャー」級の2番艦です。

「プランジャー」というのは「潜水夫」を表す言葉ですが、

潜水艦に水棲生物の名前をつける慣習は「プランジャー」級3番艦の

USS「グランパス」(シャチの種類)から始まっていたようですね。

しかし、潜望鏡。

これを見る限り、「アーゴノート」のように

はっきりと潜望鏡とわかる装備らしきものは見当たりません。

写真で、右から2人目と3人目の間に立っているのがそれかもしれません。

「プランジャー」級の2番艦です。

「プランジャー」というのは「潜水夫」を表す言葉ですが、

潜水艦に水棲生物の名前をつける慣習は「プランジャー」級3番艦の

USS「グランパス」(シャチの種類)から始まっていたようですね。

しかし、潜望鏡。

これを見る限り、「アーゴノート」のように

はっきりと潜望鏡とわかる装備らしきものは見当たりません。

写真で、右から2人目と3人目の間に立っているのがそれかもしれません。

ちなみに写真の左端に見切れている大きなパイプは吸気用です。

■ 潜水艦以外に利用された”潜望鏡”

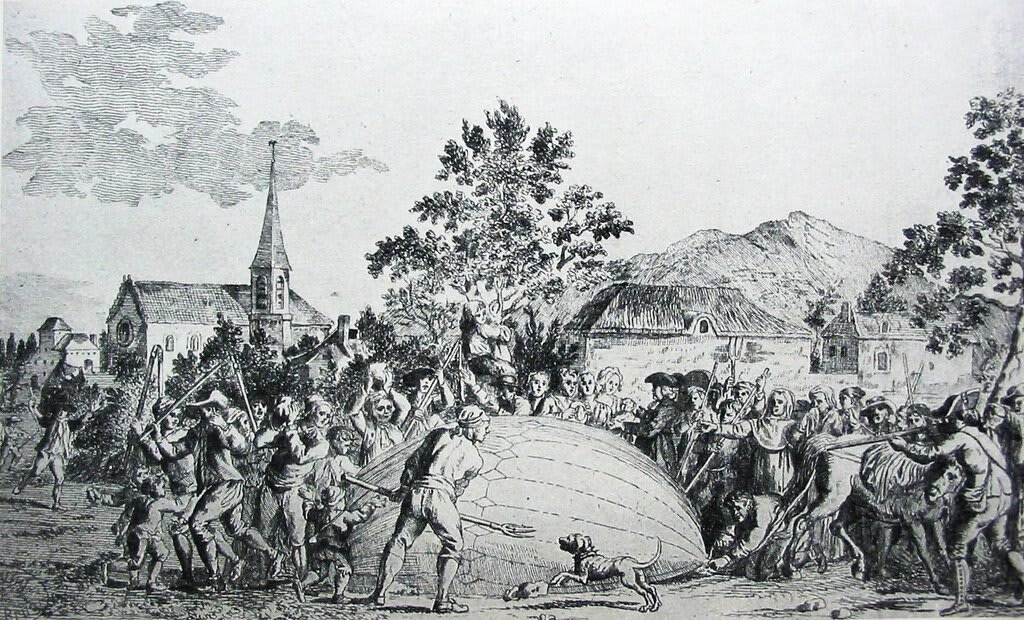

日本語だと潜望鏡は字面から見て水中使用専門のイメージですが、

英語の「ペリスコープ」は、必ずしも水中での使用を意味しません。

第一次世界大戦でペリスコープの必要性は激増しました。

塹壕戦が主流となり、身体を出さずに敵の様子を窺うためです。

英語の「ペリスコープ」は、必ずしも水中での使用を意味しません。

第一次世界大戦でペリスコープの必要性は激増しました。

塹壕戦が主流となり、身体を出さずに敵の様子を窺うためです。

この写真で使われているのと全く同じタイプの

「トレンチペリスコープ」はamazonで買えないこともないようです。

「トレンチペリスコープ」はamazonで買えないこともないようです。

また、ペリスコープは第一次世界大戦の戦車にも大いに活用されました。

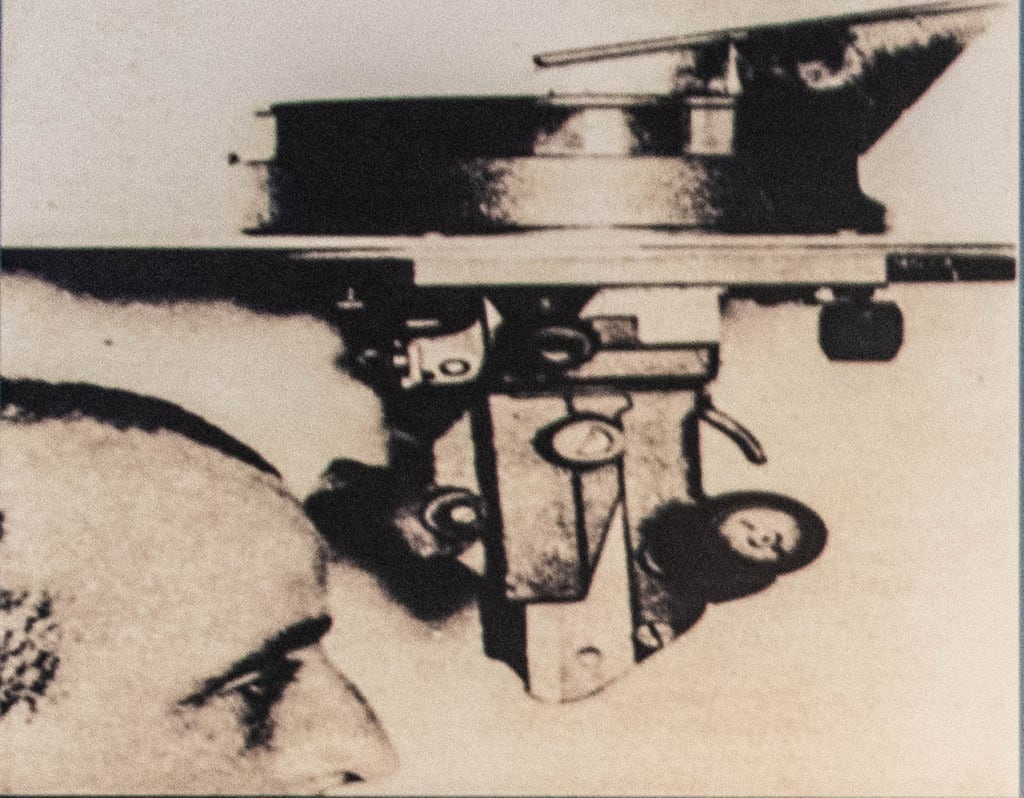

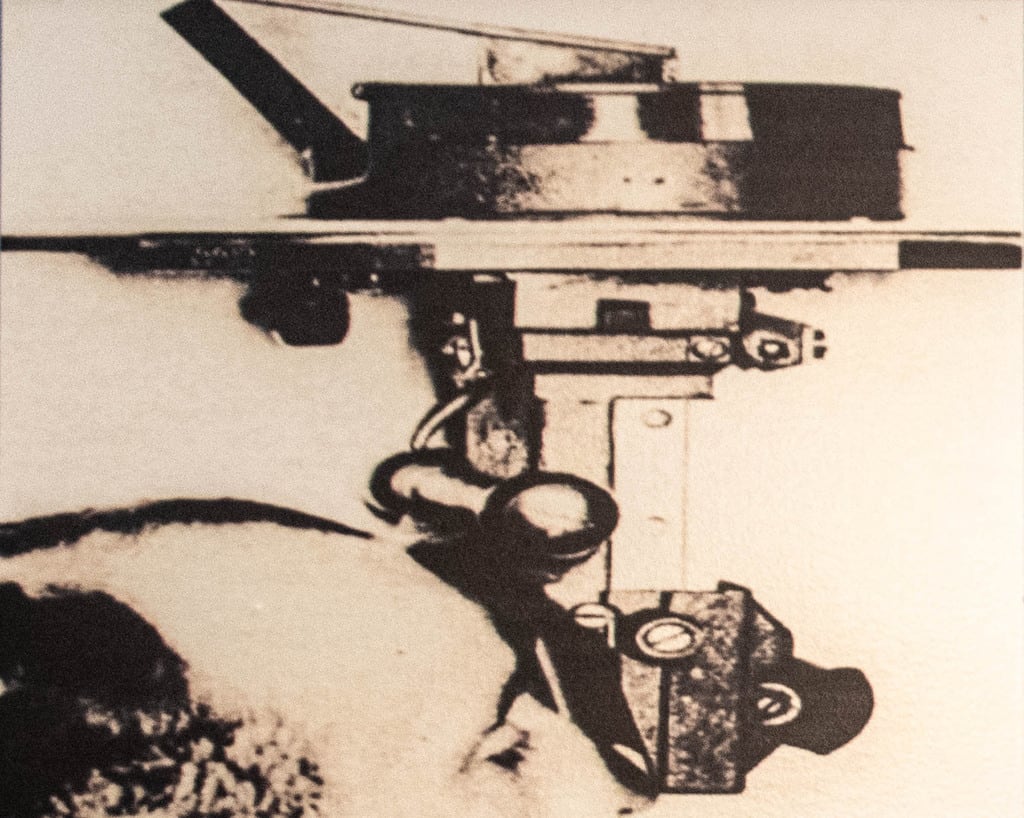

ガンドラッハ・ロータリー潜望鏡

(Gundlach Rotary Periscope)

はポーランドの軍人ルドルフ・ガンドラッハが1936年開発し、

360°の視界を可能にした回転式潜望鏡で、

戦車の中から戦車隊長などの観察者が座席を移動することなく、

前方(写真上)や後方(写真下)を見ることを可能にした。

後方を見る

この採用は観察者の快適性を大きく向上させ、視野も広くなるため、

1940年以降に製造されたほぼすべての戦車に採用されています。

戦前のポーランドとイギリスの軍事協力の一環として、

この特許はヴィッカース・アームストロング社に売却され、

すべてのイギリス戦車(クルセイダー、チャーチル、バレンタイン、

クロムウェルなど)に搭載されることになりました。

(Gundlach Rotary Periscope)

はポーランドの軍人ルドルフ・ガンドラッハが1936年開発し、

360°の視界を可能にした回転式潜望鏡で、

戦車の中から戦車隊長などの観察者が座席を移動することなく、

前方(写真上)や後方(写真下)を見ることを可能にした。

後方を見る

この採用は観察者の快適性を大きく向上させ、視野も広くなるため、

1940年以降に製造されたほぼすべての戦車に採用されています。

戦前のポーランドとイギリスの軍事協力の一環として、

この特許はヴィッカース・アームストロング社に売却され、

すべてのイギリス戦車(クルセイダー、チャーチル、バレンタイン、

クロムウェルなど)に搭載されることになりました。

日本の戦車にも同じ機構が採用されていますし、アメリカに伝わり、

M6ペリスコープとしてすべてのアメリカ戦車

(M3/M5スチュアート、M4シャーマンなど)に搭載され、

第二次世界大戦後、全世界で採用される技術となりました。

■ゴルフコースにペリスコープ

M6ペリスコープとしてすべてのアメリカ戦車

(M3/M5スチュアート、M4シャーマンなど)に搭載され、

第二次世界大戦後、全世界で採用される技術となりました。

■ゴルフコースにペリスコープ

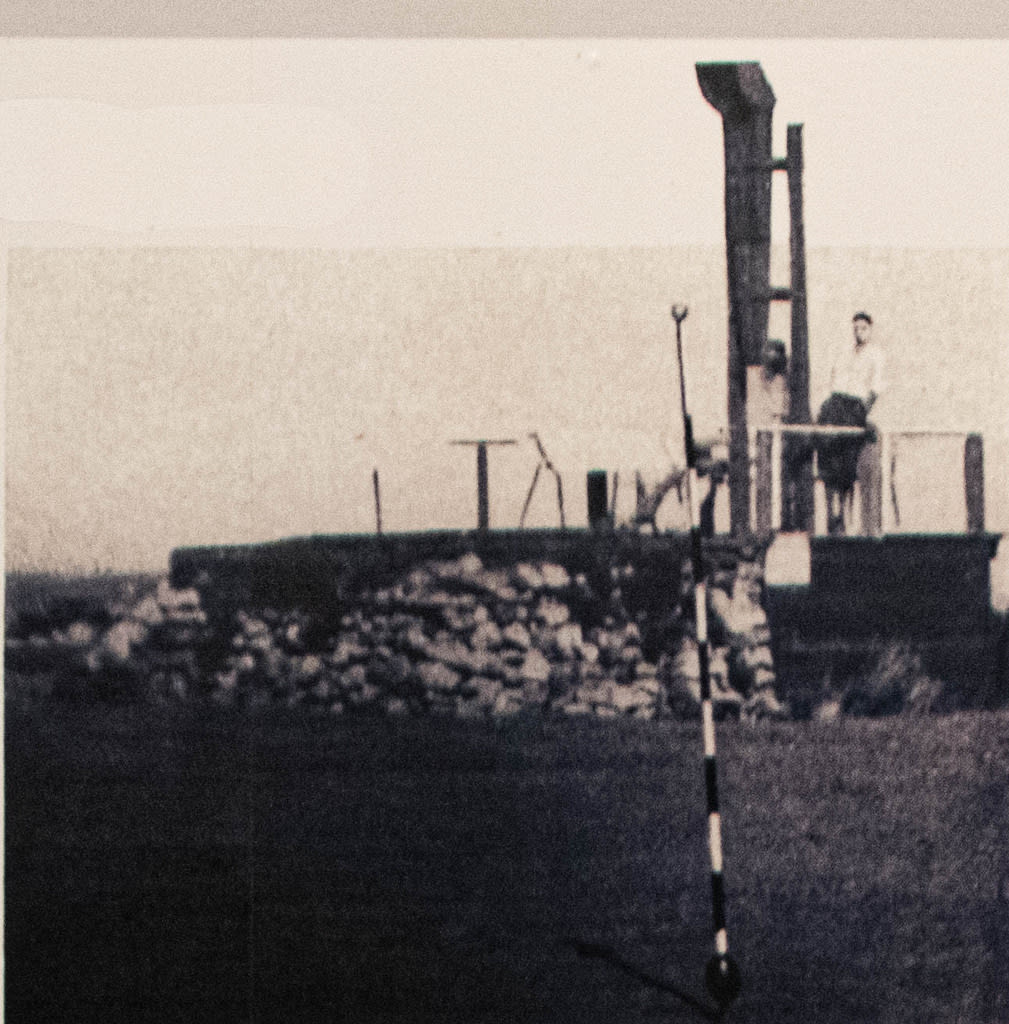

カナダのオンタリオにあるゴルフコースのペリスコープ

『ジョークではありません』

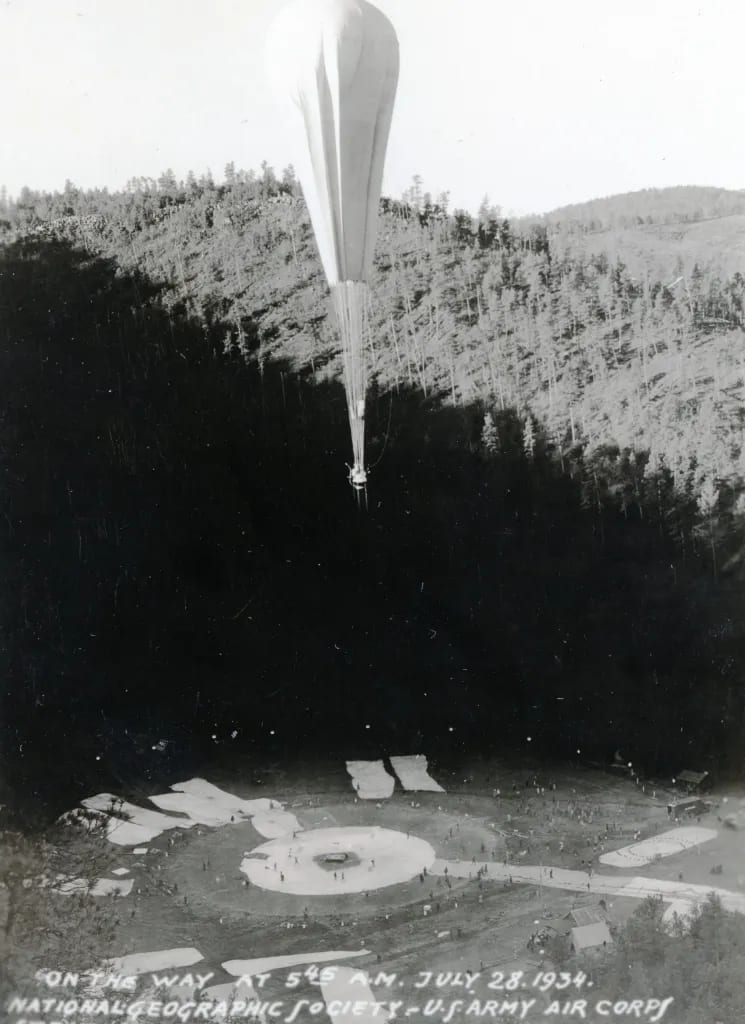

1933年に発行されたポピュラーサイエンスマガジンには、

ペリスコープがあなたのゴルフボールをグリーンに運ぶのに役立つだろう、

と、まるで冗談のようなことが書いてあります。

ゴルフコースのペリスコープ。

低い場所を見渡せます。

おそらく世界でも最も珍しいゴルフ場の設備の一つが、

カナダのブリティッシュコロンビア州ビクトリアのコースにあります。

このコースの9番ホールと10番ホールの間には小さな丘があって、

プレーヤーはどこにボールを打つかを肉眼で確かめることができません。

この問題を解決するために、この写真に見られる

高さ12フィートのペリスコープが9番ホールに設置されたのです。

見えない10番ホールに向かってショットを打つ前に、

プレーヤーは潜望鏡を通して丘を見渡すことによって、

自分のボールを打つ方向を確認できるというわけです。

低い場所を見渡せます。

おそらく世界でも最も珍しいゴルフ場の設備の一つが、

カナダのブリティッシュコロンビア州ビクトリアのコースにあります。

このコースの9番ホールと10番ホールの間には小さな丘があって、

プレーヤーはどこにボールを打つかを肉眼で確かめることができません。

この問題を解決するために、この写真に見られる

高さ12フィートのペリスコープが9番ホールに設置されたのです。

見えない10番ホールに向かってショットを打つ前に、

プレーヤーは潜望鏡を通して丘を見渡すことによって、

自分のボールを打つ方向を確認できるというわけです。

また、実際の潜水艦の潜望鏡を使っているゴルフコースもあります。

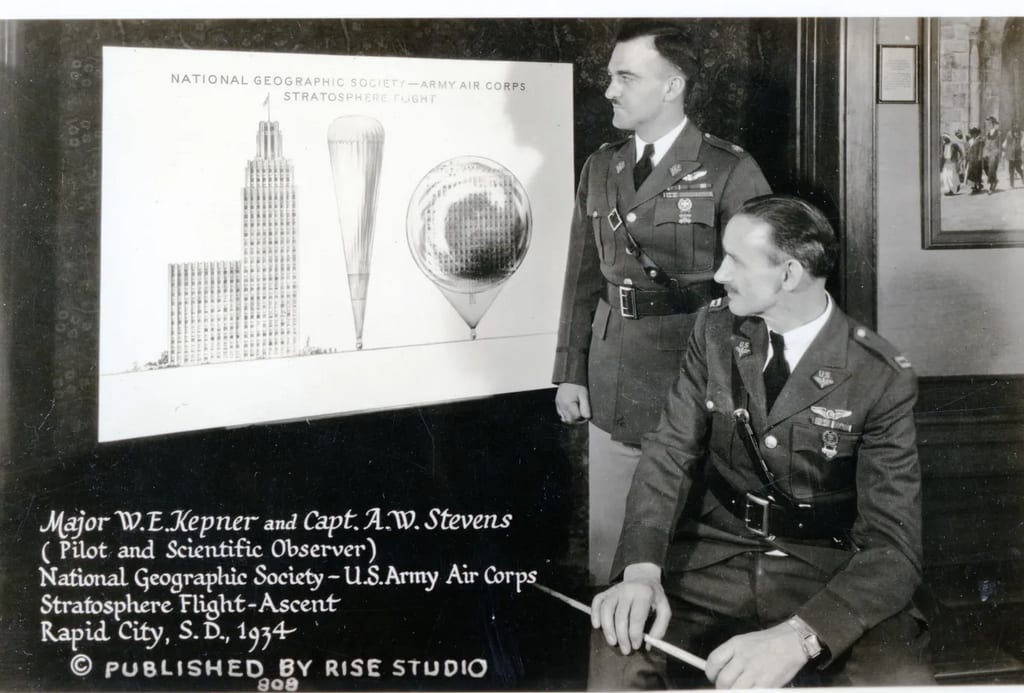

The Golf House Club, Elie

スコットランドにあるというこのクラブのスターターハウスには、

1966 年に HMS 「エクスカリバー」から引き揚げられた潜望鏡があります。

The Golf House Club, Elie

スコットランドにあるというこのクラブのスターターハウスには、

1966 年に HMS 「エクスカリバー」から引き揚げられた潜望鏡があります。

これはまさしく・・・

こうしてみると潜水艦の潜望鏡の実際の長さが実感できますね。

この潜望鏡のおかげで、スターターは1番ホールの丘を見渡すことで

前の組が順調に進んでいるかどうかを確認することができますし、

賢明なゴルファーは、これからプレイする2番グリーンのホールが

どこに切られているかをばっちり見ることもできるというわけです。

HMS「エクスカリバー」とその姉妹船HMS「エクスプローラー」は、

英国海軍が建造した高濃度過酸化水素(HTP)を動力源とする潜水艦でした。

1950年代半ばに進水しましたが、潜水艦の動力源に使うには、

HTPは不安定であることがわかり、1968年末には両艦とも退役しています。

HMS「エクスカリバー」

HMS「エクスプローラー」

この潜望鏡のおかげで、スターターは1番ホールの丘を見渡すことで

前の組が順調に進んでいるかどうかを確認することができますし、

賢明なゴルファーは、これからプレイする2番グリーンのホールが

どこに切られているかをばっちり見ることもできるというわけです。

HMS「エクスカリバー」とその姉妹船HMS「エクスプローラー」は、

英国海軍が建造した高濃度過酸化水素(HTP)を動力源とする潜水艦でした。

1950年代半ばに進水しましたが、潜水艦の動力源に使うには、

HTPは不安定であることがわかり、1968年末には両艦とも退役しています。

HMS「エクスカリバー」

HMS「エクスプローラー」

高濃度過酸化水素は閉鎖系エンジン(非大気依存推進)の酸素源として

利用が検討され、ヴァルター機関などにも検討されました。

大戦後、戦勝国がその成果を持ち帰った技術で、イギリスではこの

「エクスプローラー」級潜水艦が試作されたのですが、先ほど述べた理由で

潜水艦の水中動力源としては実用化されませんでした。

利用が検討され、ヴァルター機関などにも検討されました。

大戦後、戦勝国がその成果を持ち帰った技術で、イギリスではこの

「エクスプローラー」級潜水艦が試作されたのですが、先ほど述べた理由で

潜水艦の水中動力源としては実用化されませんでした。

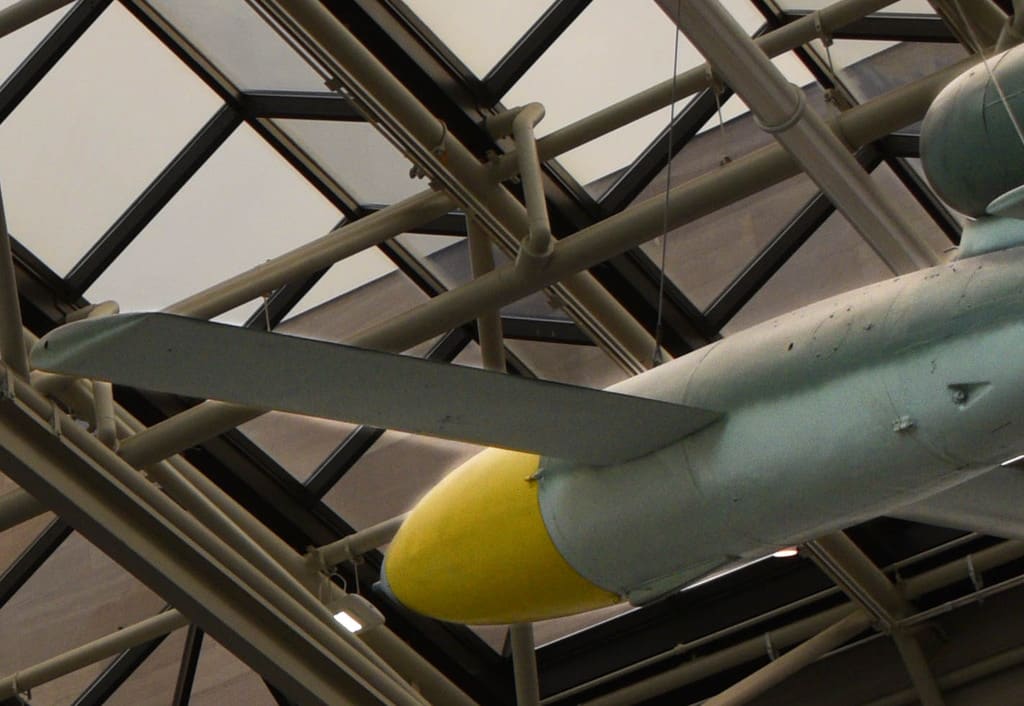

ただし、ロケット飛行機であるメッサーシュミット Me163のエンジンや、

日本の「秋水」の特呂二号原動機、ベル ロケット ベルト、X-1、X-15、

ブラック・アローの推進剤としては使用されています。

ロケットエンジンとしてもV2ロケット、ヴァイキング、レッドストーン、

ソユーズロケットでターボポンプの駆動ガスの発生にも使用されました。

ブラック・アローの推進剤としては使用されています。

ロケットエンジンとしてもV2ロケット、ヴァイキング、レッドストーン、

ソユーズロケットでターボポンプの駆動ガスの発生にも使用されました。

ロシア海軍は魚雷の推進剤に過酸化水素を使っていたのですが、

2000年、潜水艦「クルスク」で過酸化水素が不完全な溶接箇所から漏れ、

爆発し、魚雷の弾頭が誘爆したことが不幸な沈没事故を引き起こしています。

続く。

2000年、潜水艦「クルスク」で過酸化水素が不完全な溶接箇所から漏れ、

爆発し、魚雷の弾頭が誘爆したことが不幸な沈没事故を引き起こしています。

続く。