行ってきました。関東に。アイスクライミングに。今年は米澤さんの席を押しのけて4人で。バスと電車を乗り継ぎ日野へ。大内さんに教わりに。

参加者4名で分担して執筆。1日目は長谷川。

2/13 長谷川

霧積温泉駐車場に駐車をし、10分ほど奥に進んだところの氷瀑でこの合宿一発目の登攀。傾斜はかなりかなり緩やか。合宿が始まってから暖かい日が続く予報となっており、この日は気温5度前後。太陽の陽がぽかぽかと当たり穏やかな心地。そういった環境のため氷は柔らかそうだなと思っていたら意外と固い。大内さんから登攀技術やスクリューの使用法について教わり、登攀開始。各々何回か登り満足。私以外は早くもリードをする。昼食を済ませ、よし次のところへ行こう!霧積温泉を道路で下る途中の橋周辺に氷瀑がある。高さ15mほど、三段。日陰のため先程の氷瀑より固い。私はトップロープで挑戦。何度も腕がパンクしてしまう。合宿を終えたくさんのアドバイスを受けた今は原因がいくつか浮かぶが、当時はがむしゃらに登っていた。その後奥にあった別の氷瀑でリードに挑戦。だが傾斜70度ほどのところを登りきれず敗退。次の日は別の場所に行くと決まっており、「今年度この滝に登る機会はもうなくて、来年度には多少氷の形が変わってしまうだろう。今目の前にしてる滝にリベンジすることはできないんだな」と考えると悔しくてたまらない…!しかし年月日で形や状態が変わってしまうのはロッククライミングにはないアイスクライミングの楽しさでもあるのかも。

2/14 森

尻焼温泉、大仙の滝へ。

道沿いの駐車場にテントを張るという蛮行。

トイレを求めて旅館の方に歩くと確かに温泉があった。川が、温泉だった。すごいね。

登るは大仙、世立八滝が一瀑にして最下の滝。

左は薄そうなのでね。右から登るかなっとリード中。アイススクリューがね、すぽっと。私の手を逃れて滝壺に。回収不可。大変申し訳なく。いつか必ず弁償します。

右は登りつくしたので左へ。左も登りつくしたので中央、は水が流れているので下部だけ。これ見てくださいよ。いい形してるでしょ。珊瑚みたい。

他の滝を見に行くも登れそうなところはないとのことで。これにて終了。温泉へ。

まあ川でございますのでね。多少汚くはあるのですが。いい湯でした。

雪の上は裸足で歩くと痛い。

2/15 木下

ここ数日の高温から氷結しているか微妙だったが、一縷の期待をかけて狭岩峡へ。そこでテント泊したものの、一夜明かすと氷瀑の上部がつながっていないことが判明。泣く泣く神津牧場の氷瀑へ行くことに。

かなり斜度がありそうだったし、まことに残念だった。

向かった先の神津牧場はどうも有名なアイスのゲレンデらしい。我々の他にも数パーティ来ていた。「風穴」という風の吹き出る穴がところどころにある場所を通り過ぎ、取り付き付近に駐車。葉が落ちて見通しの良くなった樹林帯を下っていく。(九州の山ではみられないことだ)まず我々は、インディアンサマー広場と呼ばれる沢筋の広場に行った。左が「シャイアン」、右が「アパッチ」と呼ばれる象徴的な2本の氷柱が垂れていた。どちらもアメリカインディアンの部族名らしい。なかなか凶悪な見た目をしていらっしゃる。

早速、ザイルを掛けにアパッチの方に取り付く。まず下部の氷が薄く、ドライツーリングの技術がない私にはリードが怖かったため、シャイアンの下部を借りて本丸の氷柱へと取り付く。中間部も氷が浮いてアイススクリューが効いている感じがしない。怖い思いをしながらたどり着いた氷柱はかなり立っている。垂直のアイスのリードなんぞしたことがない。たった数メートルでも全力で、腕に頼りすぎてすぐにパンプ、アックステンションがないとまともにスクリューが打てなかった。シャンデリアの集合体で足を蹴りこんでも、崩壊するばかりでなかなか決まらない。さっさと抜けねばと思い、やっと抜け口に着いたら、そこはどうも氷結状態が悪い。冷や冷やしながら灌木に抱き着き、リード終了。初めてのバーチカルのリードは刺激的だった。後々調べたら、Ⅴ級の氷瀑だったらしい。グレード感覚はよくわからないが、三段の滝のリードぐらいしかやっていない私にはちと荷が重かった。

そんなこんなでトップロープを掛けたので、しばらくアパッチで遊んでいたが、日が氷瀑にあたり始めるとみるみる氷が変化し、水が滴るように。

(写真:核心前で休息中の長谷川。だいぶ水が垂れてきている。)

その後、森がシャイアンをリードしようと取り付くが、氷が悪く、断念。

仕方がないので、「入門砦」と呼ばれる10mないくらいの氷瀑へ移動する。他のパーティに場所を一部譲ってもらい、他のメンバーはそこで練習することに。私と森は入門砦の先にある「ナハボ」と名のついた氷瀑へ。全体30mほどの下部の立っている部分のみ登ることにした。左側面の立っている部分を登ったが、中を水が流れていて恐ろしい。使い果たした腕にむち打ちつつ、リード。森を引き上げた後、懸垂し、氷瀑左の斜面から入門砦へ戻った。

氷瀑登攀3日目にしてはかなり強度が高かったが、私にとってこの合宿においてもっとも充実した日だった。今回登り逃したシャイアンや、その近くにあったリトルインディアンを登りに、アパッチ再戦しに、いつか来たいものだ。その時には、楽勝だといえるようになっていると良いが。

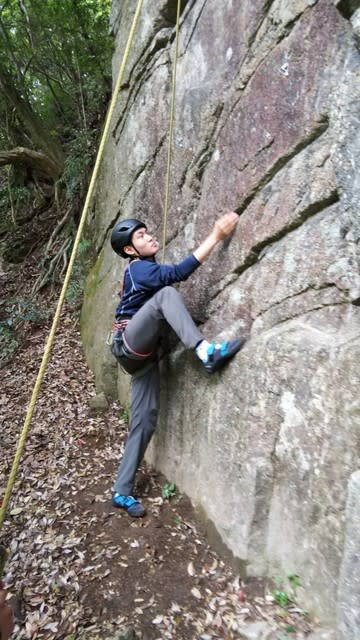

左の凹角を登るイトウ先輩

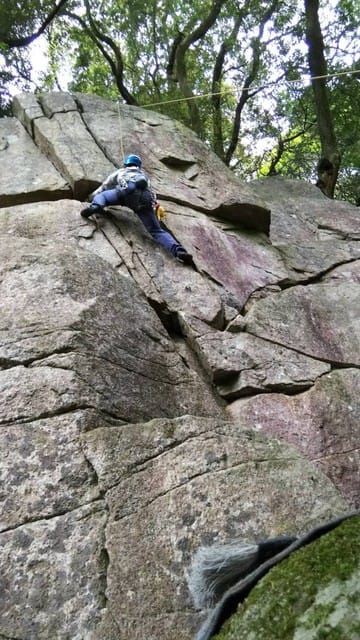

左の凹角を登るイトウ先輩 二段ハングに悩む自分

二段ハングに悩む自分 カンテ横フェイスを登り終え、下るイケザキ先輩

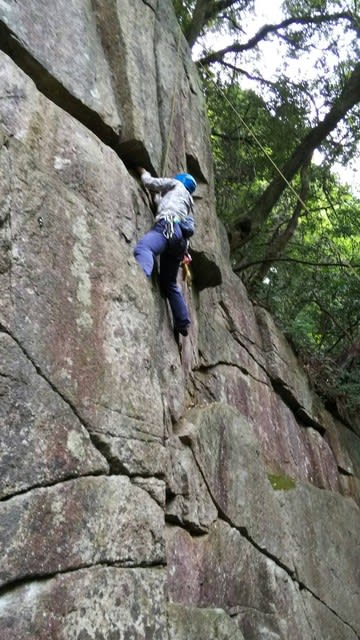

カンテ横フェイスを登り終え、下るイケザキ先輩  ルンゼ右側壁を登るイケザキ先輩

ルンゼ右側壁を登るイケザキ先輩