接着剤の乾燥待ち中の脚は、念のためもう少し放置しておこうと思っています。その間に出来る作業というと、もうマシンガンの組み立てぐらいしか残っていません。ちょっと前までは複数のネタを混ぜて作っていたのに、このHGUCザクⅡ改では他のキットには目もくれずここまで来ています。なんだかんだいいつつ、かなり気に入ってるんですよ、このキット。

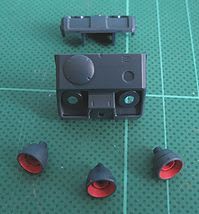

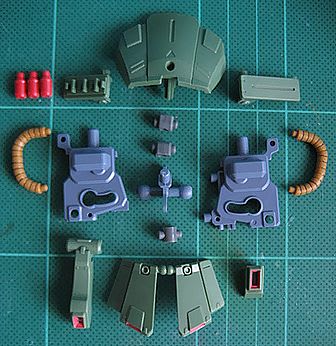

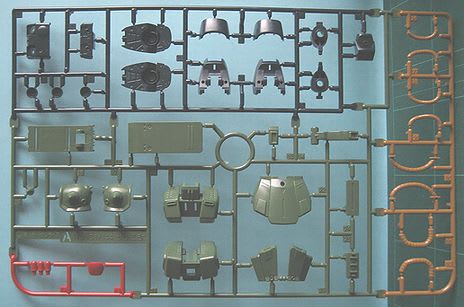

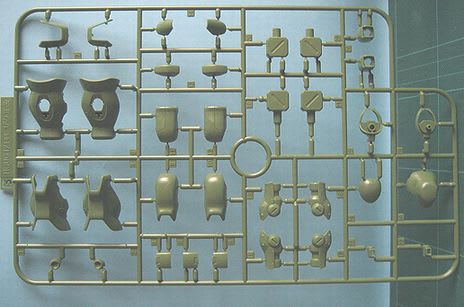

MMP-80前期型マシンガンは左右貼り合わせ式の本体にセンサー、銃口、グレネードランチャー、弾倉のパーツを取り付ける6パーツ構成です。グレネードランチャー取り付け部は、グレネードを取り付けなくても見栄えするよう、取り付けピンの形状が工夫されています。

ところでこのマシンガンですが、設定画を初めて見た時「なんでドラムマガジンじゃないねん!?」と思いました。ザクのマシンガンというと円盤状の弾倉というのが小学生の頃から刷り込まれていましたから、かなりの衝撃を受けました。ザクFZのデザインって、このマシンガン以外にも支柱の無いモノアイスリットやランドセルに3基並んだスラスターノズル、どちらかというとザクⅢのような胸部などなど、ザクⅡの基本的なラインからわざと外したようなデザインになっていますねぇ。後のザクⅢやギラ・ドーガにつながるデザインを目指したのかもしれません(他にもガンダムNT-1→ニューガンダム、ジム・スナイパーⅡ→ネモ、ゲルググイェーガー→ガルバルディβ、リックドムⅡ→ドライセン、ハイゴッグ→カプールなど、発展の流れが感じられるようなデザインになっていますからねぇ)。

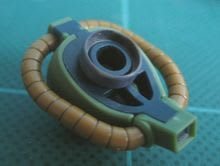

センサーの部分には「Hアイズ ミニ」の1.5ミリを貼り付けてあります。サイズが小さいので、裏面にラピーテープを貼る代わりにガンダムマーカー「メッキシルバー」を塗ってあります。モノアイよりも光ってしまうと気まずいですし…(笑)。

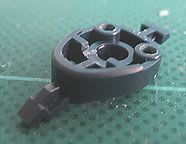

銃口はキットのままでもちゃんと開口されています。

このマシンガンは「ガンダム0083」以降、「MMP-80前期型」と呼ばれるようになりました。「0083」には「MMP-80後期型」が登場するのですが、デザインはともかくサイズがかなり違うような気がします(銃身部のデザインの違いを差し引いても)。両者が同じ口径の銃とはとても思えないぐらい…(汗:口径と銃のサイズはあまり関係ないのかもしれませんが)。

MMP-80前期型には120ミリ口径説と90ミリ口径説がありますが、サイズを考えると120ミリ口径の方がしっくり来るなぁと思います(あくまでイメージ的なものですが)。現実の銃でも同じ銘柄で口径が違うものもありますので、「前期型=120ミリ」「後期型=90ミリ」というのもアリだと思うのですが…。

*HKRさん:>昨日のはまだです ←うう、ごめんなさいっ(汗)。

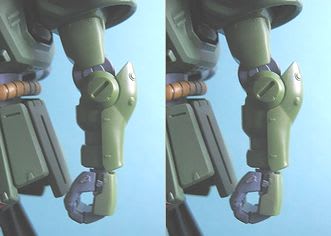

カッコ良いっす! 股間ブロックは下方向に延長してあります? スゴく落ち着きのあるプロポーションになっていると思うんですが…(腰高な印象にならないようにするためには、股間ブロックの上下高さは重要だと思います)。

Bタイプ頭部は筆者ももう少し低い方が好みです。

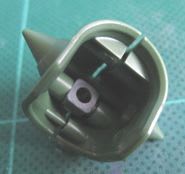

*daiさん:こちらこそありがとうございます♪ B型ヘッドはモノアイシールドの取り付けでかなりてこずりましたが、おかげさまでなんとかなりました。バーニア類の部分塗装は面倒くさいですが、頑張ってくださいね!

*コジロウさん:ありがとうございます! 最後の写真は画像加工無しであそこまで光ってくれた奇跡の一枚なんです♪

Vガン武器セットの手首は良いものですね。筆者もVガンやリーオーで使っています。1/144サンドロックやヘビーアームズは他の3体と頭身が違うのが難点ですねぇ(特にサンドロック)。う~、なんかヘビーアームズ作りたくなってきました(笑)。

MMP-80前期型マシンガンは左右貼り合わせ式の本体にセンサー、銃口、グレネードランチャー、弾倉のパーツを取り付ける6パーツ構成です。グレネードランチャー取り付け部は、グレネードを取り付けなくても見栄えするよう、取り付けピンの形状が工夫されています。

ところでこのマシンガンですが、設定画を初めて見た時「なんでドラムマガジンじゃないねん!?」と思いました。ザクのマシンガンというと円盤状の弾倉というのが小学生の頃から刷り込まれていましたから、かなりの衝撃を受けました。ザクFZのデザインって、このマシンガン以外にも支柱の無いモノアイスリットやランドセルに3基並んだスラスターノズル、どちらかというとザクⅢのような胸部などなど、ザクⅡの基本的なラインからわざと外したようなデザインになっていますねぇ。後のザクⅢやギラ・ドーガにつながるデザインを目指したのかもしれません(他にもガンダムNT-1→ニューガンダム、ジム・スナイパーⅡ→ネモ、ゲルググイェーガー→ガルバルディβ、リックドムⅡ→ドライセン、ハイゴッグ→カプールなど、発展の流れが感じられるようなデザインになっていますからねぇ)。

センサーの部分には「Hアイズ ミニ」の1.5ミリを貼り付けてあります。サイズが小さいので、裏面にラピーテープを貼る代わりにガンダムマーカー「メッキシルバー」を塗ってあります。モノアイよりも光ってしまうと気まずいですし…(笑)。

銃口はキットのままでもちゃんと開口されています。

このマシンガンは「ガンダム0083」以降、「MMP-80前期型」と呼ばれるようになりました。「0083」には「MMP-80後期型」が登場するのですが、デザインはともかくサイズがかなり違うような気がします(銃身部のデザインの違いを差し引いても)。両者が同じ口径の銃とはとても思えないぐらい…(汗:口径と銃のサイズはあまり関係ないのかもしれませんが)。

MMP-80前期型には120ミリ口径説と90ミリ口径説がありますが、サイズを考えると120ミリ口径の方がしっくり来るなぁと思います(あくまでイメージ的なものですが)。現実の銃でも同じ銘柄で口径が違うものもありますので、「前期型=120ミリ」「後期型=90ミリ」というのもアリだと思うのですが…。

*HKRさん:>昨日のはまだです ←うう、ごめんなさいっ(汗)。

カッコ良いっす! 股間ブロックは下方向に延長してあります? スゴく落ち着きのあるプロポーションになっていると思うんですが…(腰高な印象にならないようにするためには、股間ブロックの上下高さは重要だと思います)。

Bタイプ頭部は筆者ももう少し低い方が好みです。

*daiさん:こちらこそありがとうございます♪ B型ヘッドはモノアイシールドの取り付けでかなりてこずりましたが、おかげさまでなんとかなりました。バーニア類の部分塗装は面倒くさいですが、頑張ってくださいね!

*コジロウさん:ありがとうございます! 最後の写真は画像加工無しであそこまで光ってくれた奇跡の一枚なんです♪

Vガン武器セットの手首は良いものですね。筆者もVガンやリーオーで使っています。1/144サンドロックやヘビーアームズは他の3体と頭身が違うのが難点ですねぇ(特にサンドロック)。う~、なんかヘビーアームズ作りたくなってきました(笑)。