まずはお詫びと訂正から…

昨年11月26日の記事「平手が無いとやっぱり寂しいので…」の内容に誤りがありました。

申し訳ございません。m(- -)m

記事内ではザクⅡ改の手甲パーツとギラ・ドーガの手甲パーツにははめ込み用の突起の位置に違いがあるため、ザクⅡ改の平手パーツには加工する必要があると書きましたが、実際は上の写真のようにはめ込み用突起の位置に違いはありません。

問題の記事を書いた時、筆者はマシンガン保持用の右手の甲パーツを間違えて使用していました。

というわけで、「ギラ・ドーガにはザクⅡ改の左平手が無加工で流用できる」と訂正させていただきます。でも、後日発売予定のレズン・シュナイダー機には左平手が付属するそうですねぇ…。

さて、製作記事の続きです。

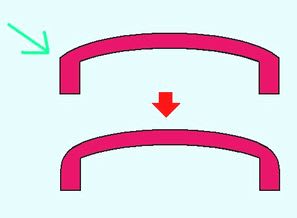

前回塗装したひざ関節の動力パイプですが、太もものパーツとの間にあまりすき間が開いていません。このまま下手にひざを動かすと、動力パイプに塗った塗料が剥がれてしまう可能性があります。

そこで思い出したのが、旧キットの箱絵です。この画では太ももの装甲が、動力パイプをよけるように丸くえぐられています。

「逆襲のシャア」の旧キットシリーズは箱絵がカッコ良いですねぇ♪ 特にサザビーが…。

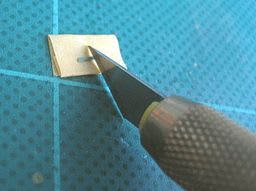

この箱画に描かれている形状を再現しつつ、動力パイプの色剥げを予防します。細い丸棒ヤスリでパイプに近い部分を削るだけでOKです。

太ももの装甲と動力パイプの間にすき間が出来たので、色剥げの危険性が大幅に減りました。

ところでこのキットのすごいところは前腕の装甲パーツだと思います。見事な成型技術により、実機(←存在しませんが:汗)の装甲の分割ラインを活かしたパーツ分割になっているんです。パーティングラインを消す必要はありますが、パーツを貼り合わせる必要が無いのは非常に助かります。

前回作ったスタンド取り付け穴のフタですが、取り付けるとこんな感じです。ノズルにした方が良かったかもしれませんねぇ…。

うう、今回はあまり進みませんでした(汗)。

昨年11月26日の記事「平手が無いとやっぱり寂しいので…」の内容に誤りがありました。

申し訳ございません。m(- -)m

記事内ではザクⅡ改の手甲パーツとギラ・ドーガの手甲パーツにははめ込み用の突起の位置に違いがあるため、ザクⅡ改の平手パーツには加工する必要があると書きましたが、実際は上の写真のようにはめ込み用突起の位置に違いはありません。

問題の記事を書いた時、筆者はマシンガン保持用の右手の甲パーツを間違えて使用していました。

というわけで、「ギラ・ドーガにはザクⅡ改の左平手が無加工で流用できる」と訂正させていただきます。でも、後日発売予定のレズン・シュナイダー機には左平手が付属するそうですねぇ…。

さて、製作記事の続きです。

前回塗装したひざ関節の動力パイプですが、太もものパーツとの間にあまりすき間が開いていません。このまま下手にひざを動かすと、動力パイプに塗った塗料が剥がれてしまう可能性があります。

そこで思い出したのが、旧キットの箱絵です。この画では太ももの装甲が、動力パイプをよけるように丸くえぐられています。

「逆襲のシャア」の旧キットシリーズは箱絵がカッコ良いですねぇ♪ 特にサザビーが…。

この箱画に描かれている形状を再現しつつ、動力パイプの色剥げを予防します。細い丸棒ヤスリでパイプに近い部分を削るだけでOKです。

太ももの装甲と動力パイプの間にすき間が出来たので、色剥げの危険性が大幅に減りました。

ところでこのキットのすごいところは前腕の装甲パーツだと思います。見事な成型技術により、実機(←存在しませんが:汗)の装甲の分割ラインを活かしたパーツ分割になっているんです。パーティングラインを消す必要はありますが、パーツを貼り合わせる必要が無いのは非常に助かります。

前回作ったスタンド取り付け穴のフタですが、取り付けるとこんな感じです。ノズルにした方が良かったかもしれませんねぇ…。

うう、今回はあまり進みませんでした(汗)。