HGUCニューガンダム最大の難関、フィン・ファンネルの製作に入ります。フィン・ファンネルといえばオールレンジ攻撃だけでなく、親機であるニューガンダムを取り囲んでビームバリアを発生する防御性能を有する上に、ネオジオンのエースパイロット(?)ですら「放熱板」と誤認してしまう外見を持つという超兵器です。

映像で見るとひたすらカッコ良く、「スーパーロボット大戦」などのゲームではとても頼りになるスゴいヤツなのですが、プラモ的にはかなり大変なヤツでもあります(汗)。

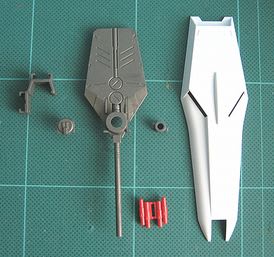

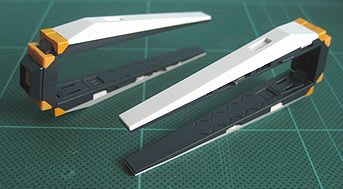

この写真は1基分のパーツです。10パーツあります。ということは…

全部で60パーツ…(汗)。ゲート処理の作業箇所を考えると気が遠くなりますねぇ。さらにヒケ処理のためのペーパー掛けをするとなるとさすがに時間が掛かりすぎるので、省略しました(←オイ!)。

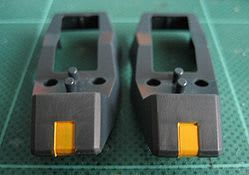

フィン状のパーツは種類を区別するために、パーツの裏側に番号を書き込む必要がありましたが、連結用ジョイントのパーツには区別用の刻印が入っています。刻印以外は見分けが付きませんねぇ。

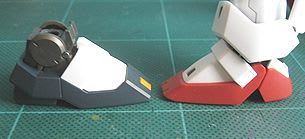

機体中央のメインスラスターがあるブロックは巧みなパーツ分割により色分けが充実しています。可動部のジョイントはABS樹脂製で、信頼性は旧キットと比べて格段に向上しています。

旧キットといえば、最初に発売された1/144ニューガンダムにはフィン・ファンネルは付属していませんでした(おそらく映画公開までフィン・ファンネルの情報が漏れるのを防ぐため&価格を抑えるためだと思います)。後に発売された「フィン・ファンネル装備型」キットのフィン・ファンネルは白一色の成型色で、6基のうちの2基だけが変形可能でした。HGUCニューガンダムが旧キットからいちばん進化した部分は、このフィン・ファンネルなのかもしれませんねぇ。

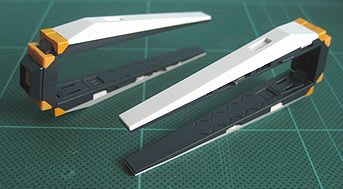

スキー板を並べているような光景ですが、組み上がったフィン・ファンネルです。パッと見はどれも同じように見えますが、実は3種類あります。連結用ジョイントの位置がそれぞれ違うんです(詳しくは次回…)。

攻撃形態のフィン・ファンネルです。可動部のジョイントが目立たないので見栄えも良いです。これでMG Hi-ニューガンダムのようなエフェクトパーツが付いていれば完璧なのに… ちなみにじゅにあさんはビーム発生部のエフェクトパーツを自作されていますので、ぜひ見に行ってくださいね♪

*第47回静岡ホビーショーがもうすぐ開催されます! いつもどおり会場のミドリ店長&エプロンさんからの情報を元にホビーショーレポートをお送りしますので、15日をお楽しみに~♪

映像で見るとひたすらカッコ良く、「スーパーロボット大戦」などのゲームではとても頼りになるスゴいヤツなのですが、プラモ的にはかなり大変なヤツでもあります(汗)。

この写真は1基分のパーツです。10パーツあります。ということは…

全部で60パーツ…(汗)。ゲート処理の作業箇所を考えると気が遠くなりますねぇ。さらにヒケ処理のためのペーパー掛けをするとなるとさすがに時間が掛かりすぎるので、省略しました(←オイ!)。

フィン状のパーツは種類を区別するために、パーツの裏側に番号を書き込む必要がありましたが、連結用ジョイントのパーツには区別用の刻印が入っています。刻印以外は見分けが付きませんねぇ。

機体中央のメインスラスターがあるブロックは巧みなパーツ分割により色分けが充実しています。可動部のジョイントはABS樹脂製で、信頼性は旧キットと比べて格段に向上しています。

旧キットといえば、最初に発売された1/144ニューガンダムにはフィン・ファンネルは付属していませんでした(おそらく映画公開までフィン・ファンネルの情報が漏れるのを防ぐため&価格を抑えるためだと思います)。後に発売された「フィン・ファンネル装備型」キットのフィン・ファンネルは白一色の成型色で、6基のうちの2基だけが変形可能でした。HGUCニューガンダムが旧キットからいちばん進化した部分は、このフィン・ファンネルなのかもしれませんねぇ。

スキー板を並べているような光景ですが、組み上がったフィン・ファンネルです。パッと見はどれも同じように見えますが、実は3種類あります。連結用ジョイントの位置がそれぞれ違うんです(詳しくは次回…)。

攻撃形態のフィン・ファンネルです。可動部のジョイントが目立たないので見栄えも良いです。これでMG Hi-ニューガンダムのようなエフェクトパーツが付いていれば完璧なのに… ちなみにじゅにあさんはビーム発生部のエフェクトパーツを自作されていますので、ぜひ見に行ってくださいね♪

*第47回静岡ホビーショーがもうすぐ開催されます! いつもどおり会場のミドリ店長&エプロンさんからの情報を元にホビーショーレポートをお送りしますので、15日をお楽しみに~♪