毎週土曜日の楽しみ「JIN -仁-」今日の再放送は第6話と第7話だった。ドラマの中に勝海舟や坂本龍馬が登場するのを見ながら、今から156年前、僕がいつも散歩をする観音坂を彼らが通ったことを思い出した。文久4年(1864)2月、勝海舟は坂本龍馬らを引き連れて熊本城下を訪れたことが「海舟日記」の中に記されている。海舟は幕府の全権を受け、長州攻撃を目論む米・英・仏・蘭の4ヶ国との交渉のため鶴崎から豊後街道を通って長崎へ向かう途中、熊本城下へ入った。観音坂は豊後街道の一部であり、必ずここを通ることになる。彼らはこの後、新堀御門から城内に入り、二の丸を通り抜け、新一丁目御門を通って新町の御客屋に入った。

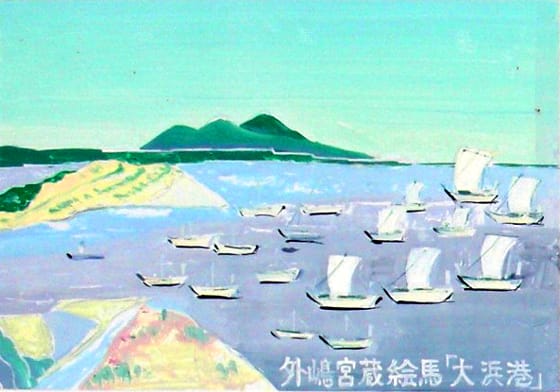

その4年前、万延元年(1860)10月には肥後細川藩11代の韶邦(よしくに)公が初入部しており、その様子を描いた大分県鶴崎剣八幡所蔵の行列絵図が有名だ。その中には観音坂を上る様子も描かれている。散歩しながら、歴史上の人物たちは何を見、何を思いながらこの坂を上って行ったのだろうという思いがわいてくる。

京町から内坪井へ下る急坂・観音坂

昔、上り口に観音堂があったことからその名が付いた。

万延元年十月韶邦公初御入部御行列画図・観音坂下の図(大分県鶴崎剣八幡所蔵)

大名行列の様子を唄った「肥後の殿様」

その4年前、万延元年(1860)10月には肥後細川藩11代の韶邦(よしくに)公が初入部しており、その様子を描いた大分県鶴崎剣八幡所蔵の行列絵図が有名だ。その中には観音坂を上る様子も描かれている。散歩しながら、歴史上の人物たちは何を見、何を思いながらこの坂を上って行ったのだろうという思いがわいてくる。

京町から内坪井へ下る急坂・観音坂

昔、上り口に観音堂があったことからその名が付いた。

万延元年十月韶邦公初御入部御行列画図・観音坂下の図(大分県鶴崎剣八幡所蔵)

大名行列の様子を唄った「肥後の殿様」

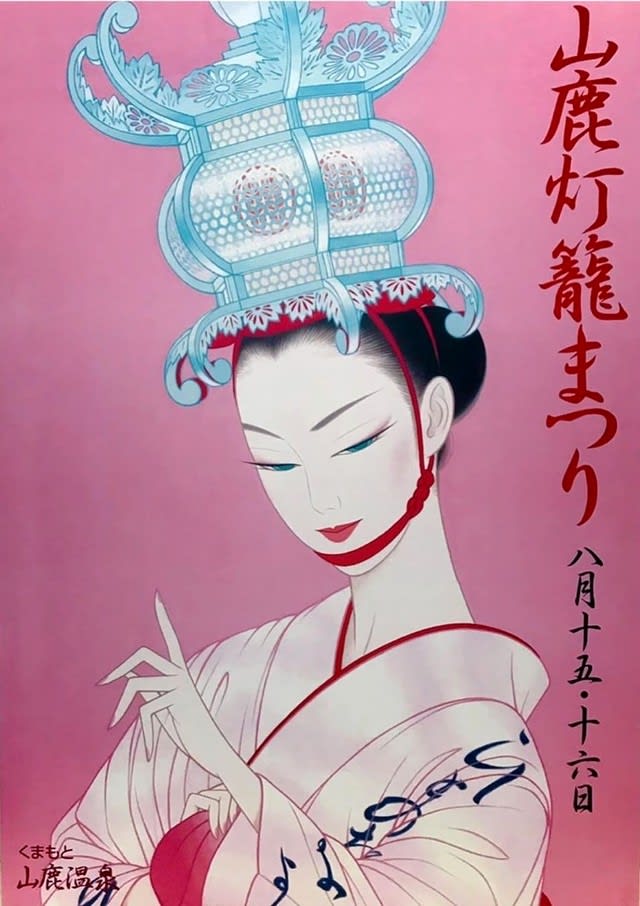

予想はしていたものの、今年の山鹿灯籠まつりの目玉、千人灯籠おどりが新型コロナウイルス感染防止のため中止されることが決定した。やむを得ないことではあるが、熊本の代表的なまつりで国内外に人気があるまつりなので残念だ。なお、町衆の奉納灯籠や神事は規模を縮小して行われるという。

予想はしていたものの、今年の山鹿灯籠まつりの目玉、千人灯籠おどりが新型コロナウイルス感染防止のため中止されることが決定した。やむを得ないことではあるが、熊本の代表的なまつりで国内外に人気があるまつりなので残念だ。なお、町衆の奉納灯籠や神事は規模を縮小して行われるという。