テレビドラマといえば最近ではほとんどBS放送の旧作時代劇しか見ていません。「鬼平犯科帳」「剣客商売」「夜桜お染」などのシリーズを楽しんでいます。時代劇を見ていて気になるのが、物の値段がよくわからないことです。よく、茶店でお茶と団子でひと休みした旅人が「おやじ、ここに置いとくぜ」と銭をバンコの上に置いて出て行く場面がありますが、いったいいくら払ったのか、現代のお金に換算するといくらになるのかが気になります。

テレビドラマといえば最近ではほとんどBS放送の旧作時代劇しか見ていません。「鬼平犯科帳」「剣客商売」「夜桜お染」などのシリーズを楽しんでいます。時代劇を見ていて気になるのが、物の値段がよくわからないことです。よく、茶店でお茶と団子でひと休みした旅人が「おやじ、ここに置いとくぜ」と銭をバンコの上に置いて出て行く場面がありますが、いったいいくら払ったのか、現代のお金に換算するといくらになるのかが気になります。江戸時代の貨幣価値を現代の金額に換算した資料はたくさんありますし、ネット上にも多くの解説がありますが、それぞれ微妙に違っていたりしてよくわからないというのが正直なところです。

落語「時そば」などでお馴染みの屋台蕎麦をとってみても、「二八蕎麦」といわれたように十六文という安価な蕎麦の代名詞となっていたようですが、現代の価格に換算すると時代によって260円位の時もあれば、その倍の520円位の時もあったようです。

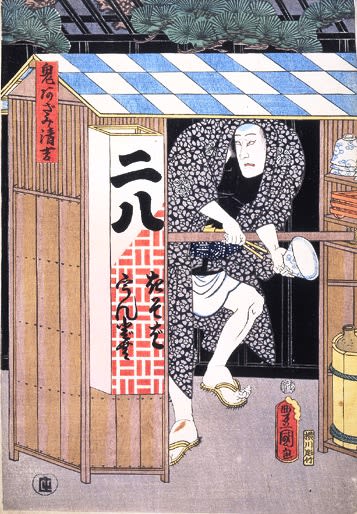

※右の絵は歌舞伎「小袖曾我薊色縫」(こそでそがあざみのいろぬい)に登場する蕎麦屋になりすました盗賊「鬼あざみ清吉」(歌川国貞 筆)

江戸時代の人々にとってやはり基準となるのは米の値段だと思います。米価について明治大学博物館の資料には次のように説明されています。

江戸時代と現代ではお金や品物の価値が違うため、正確には換算できません。今回は目安として、米価と比較して換算した金額で確認してみましょう。幕末の金1両は現在だと約 10,000 円と考えられます。金1両は銀 60 匁なので、銀1匁は約 170 円となります。また慶應二年(1866)秋、米1石(約 150 キロ)の値段は銀 585 匁です。以上を踏まえて、お米の値段を確認してみましょう。江戸の米、150 キロは現代では約 99,450 円になります。5キロにすると、約 3,315 円です。現在のお米は5キロだいたい 2,000 円です。なので、慶応期のお米は、現代のお米の約 1.7 倍で販売されていたことがわかります。

下の映像「花魁三分二朱」は端唄「奴さん」の替え歌ですが、「奴さん」には多くの替え歌があり、この「花魁三分二朱」はいわば「奴さん」の花魁編です。「花魁三分二朱」とは花魁の揚げ代が三分二朱という意味ですが、1両は四分、一分は四朱ですから、上述のように幕末には1両が今日の1万円くらいということで、三分二朱は約8,750円になるわけです。唄われている花魁の嘆きも分かるような気がします。

不可思議ですね。

>現代の金額に換算した資料はたくさんありますし、ネット上にも多くの解説がありますが、

へーっ、そんことまで調べられたんですか!

屋台蕎麦が260円位の時もあれば、その倍の520円位の時もあるとは!

大衆蕎麦屋と高級蕎麦屋なのかな?(笑)

たしかに変ですね。

脚本家や監督は細かく調べて映像を制作していると想像しますのに・・・。

「二八蕎麦」は十六文なんですか!

>基準となるのは米の値段だと思います。

大名もも石高で規模を想像しますね。

>なので、慶応期のお米は、現代のお米の約 1.7 倍で販売されていたことがわかります。

へ~っ!これは興味深いです。

>上述のように幕末には1両が今日の1万円くらいということで、三分二朱は約8,750円になるわけです。唄われている花魁の嘆きも分かるような気がします。

うわっ、FUSAさん、「武士の家計簿 」を書いた磯田道史氏みたいです!

「花魁三分二朱」を踊っている中村くるみ・上村文乃・東島希海・今村明音さんたちが、上前を撥ねられた花魁に見えてしまいました(笑)

>テレビドラマといえば最近ではほとんどBS放送の旧作時代劇しか見ていません。

はっはっは、私もどこか共通点があるのでしょうか?

つい先日まで、朝ドラの「ひまわり」、月曜から「ひらり」、東京12チャンネルで放送している朝ドラ「朝が来た」が面白くってしょうがありません。それに、やはりNHKの「阿修羅のごとく」のパート1とパート2も観終わったところです。

有難うございました。

というのは時代が下るにつれ1両の価値が下がり、江戸前期には10万円以上だったのが幕末には1万円まで下がっていますので、蕎麦1杯の値段は十六文で変わらなくても現代の貨幣価値に換算すると高くなるのは当然だと思います。

通常は時代考証は物語の背景の時代しか調べないと思います。江戸時代268年を描く大河ドラマでもあれば調べる必要性はあるでしょうね。

九九の二八=十六からのシャレです。

やはり米は現在よりも価値が高かったことは容易に想像できますね。

花魁も揚げ代が1万円にも満たないのに上前をはねられたら「馬鹿らしい」と思うのは当然ですよね。(笑)

最近、昔のドラマの方がまともな作り方をしているなとよく思います。

また、FUSAさんがご覧になっている時代劇は私も繰り返し観ています。

もうひとつ楽しみなのが雲切仁左衛門ですが、彼らが奪うのは千両あたりと記憶しています。

1000万円だとすると雲切一党のスケールが小さくなってしまうのですが

貨幣価値そのものも今とは違っているのでしょうね。

ともあれ、FUSAさんは時代劇を深く楽しんでいらっしゃると感心した次第です。

今放送されているBSの時代劇は、本放送の頃は忙しくてほとんど見ていないものばかりですのでとても新鮮に感じています。

中井貴一の雲霧仁左衛門は私もシリーズほとんど初回放送で見ています。

雲霧の時代背景は江戸時代中期になっているようですので、1両の価値はまだ10万円に近かったのではないかと思います。

しかし、いくら含有率が下がれども、元々は金。いったいどれだけの重さがあったのか。

時代劇を見ると、盗賊が千両箱を抱えて屋根の上を逃げるシーンがありますが、本当に一人で持って走る事ができるのかは、(個人的に)甚だ疑問です。

千両箱は20㌔程度でしょうから屋根の上へ持って上るのも大変でしょうが、まして抱えて屋根の上を走るのはまず不可能に近いでしょうね。!(^^)!