YouTubeのマイチャンネルに、ある方から「よへほ節」の歌詞について質問があった。

YouTubeのマイチャンネルに、ある方から「よへほ節」の歌詞について質問があった。それは「よへほ節」の一節「骨もなけれど肉もなし」と映像の字幕にあるが、音声は「骨もなければ肉もなし」と唄っているのではないかという趣旨だった。

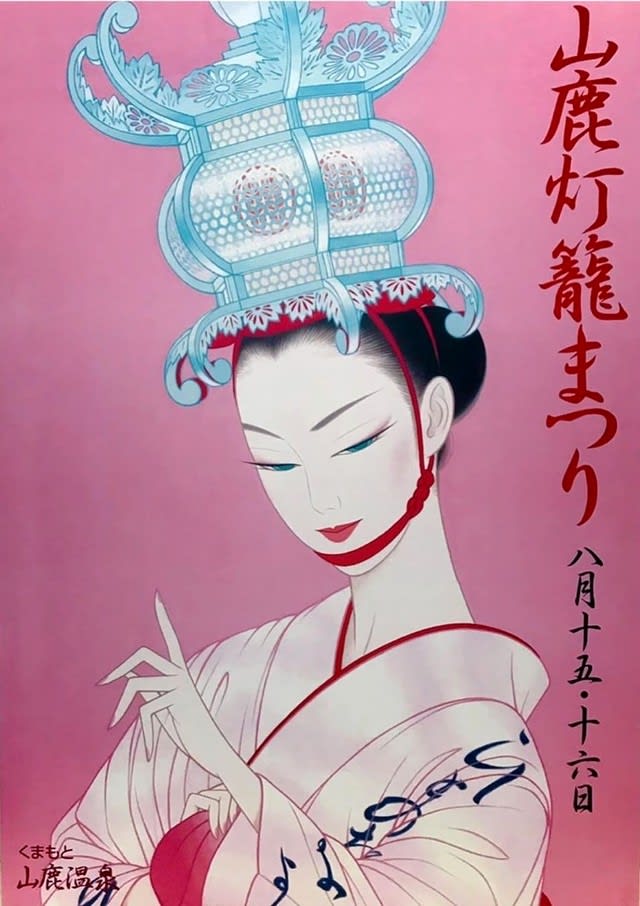

山鹿市が運営している「山鹿探訪なび」に紹介されている歌詞は下図のとおりである。

しかし、音声を聞き直してみると確かに「骨もなければ肉もなし」と唄っているようにも聞こえる。

そこで、山鹿灯籠踊りの地方指導もされている民謡三味線の本條秀美さんにおたずねしてみた。

その回答を要約すると次のとおり。

一般的に「民謡」は、口伝で人から人へと歌い継がれ、「田原坂」などでも、一部違った歌詞で歌う人もおり、歌詞は統一されていません。それぞれ歌う人の歌い方でOKと理解しております。

「よへほ節」についても、歌詞の統一を話し合ったこともありましたが、結局、歌い手が歌いやすい歌い方で行こう、ということになり今日に至っています。民謡はその時々の歌い手によって変わることは常、と理解しております。

ちなみに、野口雨情による改作の前の原曲は「骨もなければ肉もなし」と唄っていたようだ。

▼指摘があった映像

山鹿灯籠踊り保存会による大宮神社での奉納踊り

振付:中村花誠

立方:中村くるみ・上村文乃

地方:(唄・三味線)本條秀美社中/(筝)小路永和奈/(囃子)花と誠の会

歌舞伎の市川海老蔵さんが愛娘の市川ぼたん(麗禾)ちゃんを、永い間女人禁制とされた歌舞伎の舞台へ上げるに当たり、歌舞伎の世界での男女差別をなくそうという考えがあるのではと話題になっているようです。

歌舞伎の市川海老蔵さんが愛娘の市川ぼたん(麗禾)ちゃんを、永い間女人禁制とされた歌舞伎の舞台へ上げるに当たり、歌舞伎の世界での男女差別をなくそうという考えがあるのではと話題になっているようです。

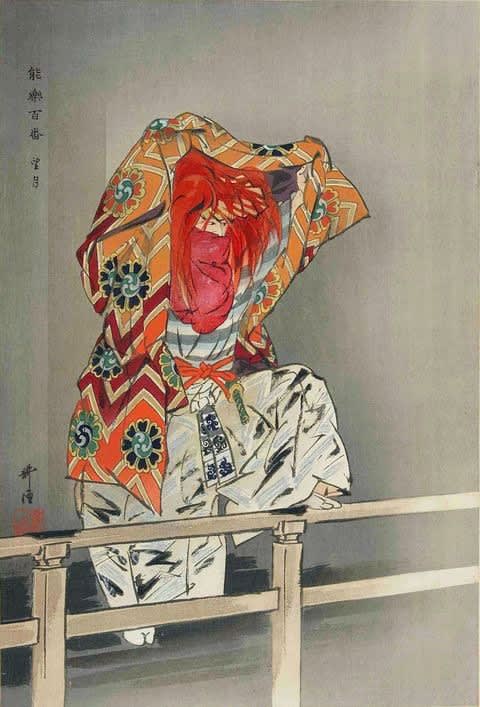

光源氏の正妻である葵上は、執拗な物怪(もののけ)に悩まされ、病の床にふせっていました。そこで、朱雀院(すざくいん)に仕える臣下が、照日の巫女を左大臣邸に招き、物怪の正体を占わせます。巫女が弾く梓弓(あずさゆみ)[霊魂を呼び出すのに用いる弓]の音に引かれて、六条御息所の生霊が現れ、皇太子妃だった花やかな昔に比べ、源氏との仲が遠ざかり、顧みる人もいなくなった今の境遇を嘆きます。そして、賀茂の祭に先立つ斎院御禊(さいいんごけい)の日の「車争い」で、葵上一行に辱めを受けて以来、抑えることのできなくなった、尽きせぬ恨みや嫉妬を告白します。ついには、高ぶる感情を抑えきれず葵上を激しく打ち据え、破れ車(やれぐるま)[車争いで壊された車]に乗せてあの世へ連れ去ろうといって姿を消します。葵上の容態の急変に比叡山(ひえいざん)横川の行者が呼ばれ、祈祷(きとう)を始めると、嫉妬と恨みのあまり鬼相となった六条御息所の生霊が再び姿を現します。生霊は行者の法力と激しく戦いますが、御仏の声に祈り伏せられ、ついには悪心を捨て、成仏する身となります。(文化デジタルライブラリーより)

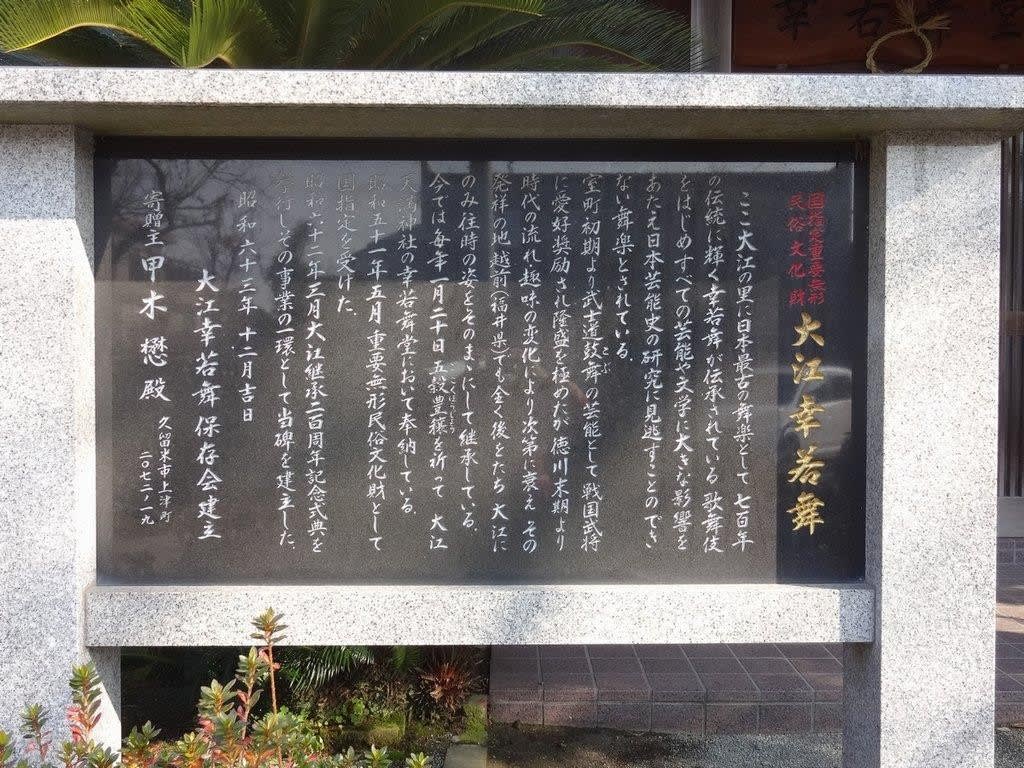

光源氏の正妻である葵上は、執拗な物怪(もののけ)に悩まされ、病の床にふせっていました。そこで、朱雀院(すざくいん)に仕える臣下が、照日の巫女を左大臣邸に招き、物怪の正体を占わせます。巫女が弾く梓弓(あずさゆみ)[霊魂を呼び出すのに用いる弓]の音に引かれて、六条御息所の生霊が現れ、皇太子妃だった花やかな昔に比べ、源氏との仲が遠ざかり、顧みる人もいなくなった今の境遇を嘆きます。そして、賀茂の祭に先立つ斎院御禊(さいいんごけい)の日の「車争い」で、葵上一行に辱めを受けて以来、抑えることのできなくなった、尽きせぬ恨みや嫉妬を告白します。ついには、高ぶる感情を抑えきれず葵上を激しく打ち据え、破れ車(やれぐるま)[車争いで壊された車]に乗せてあの世へ連れ去ろうといって姿を消します。葵上の容態の急変に比叡山(ひえいざん)横川の行者が呼ばれ、祈祷(きとう)を始めると、嫉妬と恨みのあまり鬼相となった六条御息所の生霊が再び姿を現します。生霊は行者の法力と激しく戦いますが、御仏の声に祈り伏せられ、ついには悪心を捨て、成仏する身となります。(文化デジタルライブラリーより) 今年も残すところ3週間。今年は結局、能を舞台で見ることはなかった。正確に言うと、正月5日、藤崎八旛宮への初詣の際、能舞台で見た松囃子が唯一の舞台。例年、4、5回は足を運んでいたので寂しい限りだ。実は、コロナ騒動が始まる前の1月25日、久留米座(福岡県久留米市)での「第四回喜多流・久留米座 能」を見に行く予定だった。チケットも入手していたが、開催日の3日ほど前、母が国立病院に入院する事態が発生し、断念せざるを得なかった。その後はコロナコロナでイベントは軒並み中止。熊本市で能が行われることはなかった。来年もしばらくは同じ状況が続くと思われる。ただでさえ、能を見る機会が減ってきており、伝統の肥後能楽の灯が徐々に弱まる傾向に拍車がかかるのではと危惧している。

今年も残すところ3週間。今年は結局、能を舞台で見ることはなかった。正確に言うと、正月5日、藤崎八旛宮への初詣の際、能舞台で見た松囃子が唯一の舞台。例年、4、5回は足を運んでいたので寂しい限りだ。実は、コロナ騒動が始まる前の1月25日、久留米座(福岡県久留米市)での「第四回喜多流・久留米座 能」を見に行く予定だった。チケットも入手していたが、開催日の3日ほど前、母が国立病院に入院する事態が発生し、断念せざるを得なかった。その後はコロナコロナでイベントは軒並み中止。熊本市で能が行われることはなかった。来年もしばらくは同じ状況が続くと思われる。ただでさえ、能を見る機会が減ってきており、伝統の肥後能楽の灯が徐々に弱まる傾向に拍車がかかるのではと危惧している。

--近代の初め、戦国時代が済んで太平の世の中が来るという時代に、一番目につくのは、「木遣り歌」であります。山から伐り出した木を、地べたを引きずりながら引き出す時に謡う歌であります。この木遣り歌が変化して、職人の街であった江戸に非常に発達して来ますが、それがどういう道筋を通って発達したかということはよくわかりません。しかし、ともかくこれは同種類の動作ならば他のものへも融通せられた歌のようです。たとえば「石曳き歌」なども名古屋城を築く時に謡ったものだなどと言われますが、やはり木遣りと同じことであります。ただこれがどちらが早いかというと、われわれにはわかりません。いずれにしても、木遣りとか石曳きとか、そういう労働する時に謡われるということは、労働の動作が連続的でないということです。つまり、その歌を謡う時は労働する人は、囃すくらいで動作を止めて黙って聞いているというわけで、非常に緩慢な動作なのです。そしてわからぬことは名古屋城石曳き歌には、「わしが殿御はなごやにござる」という風に謡っていることです。

--近代の初め、戦国時代が済んで太平の世の中が来るという時代に、一番目につくのは、「木遣り歌」であります。山から伐り出した木を、地べたを引きずりながら引き出す時に謡う歌であります。この木遣り歌が変化して、職人の街であった江戸に非常に発達して来ますが、それがどういう道筋を通って発達したかということはよくわかりません。しかし、ともかくこれは同種類の動作ならば他のものへも融通せられた歌のようです。たとえば「石曳き歌」なども名古屋城を築く時に謡ったものだなどと言われますが、やはり木遣りと同じことであります。ただこれがどちらが早いかというと、われわれにはわかりません。いずれにしても、木遣りとか石曳きとか、そういう労働する時に謡われるということは、労働の動作が連続的でないということです。つまり、その歌を謡う時は労働する人は、囃すくらいで動作を止めて黙って聞いているというわけで、非常に緩慢な動作なのです。そしてわからぬことは名古屋城石曳き歌には、「わしが殿御はなごやにござる」という風に謡っていることです。