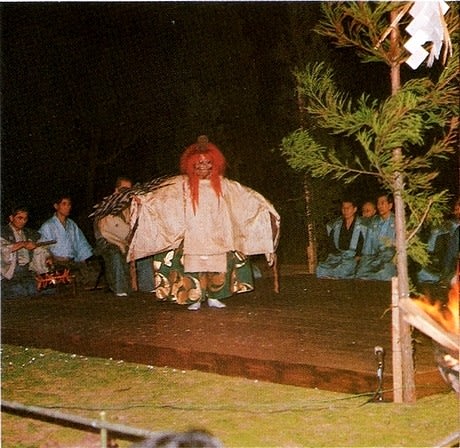

筑後の大江(現福岡県みやま市瀬高町大江)に唯一残る幸若舞は、室町時代に流行した語りを伴う曲舞(くせまい)の一種で、能と並んで戦国時代の武将に好まれたそうです。とりわけ幸若舞は武に偏った芸能で、その中でも一ノ谷の戦いの平敦盛と熊谷直実を題材にした「敦盛(あつもり)」は特に好まれたといいます。

NHK大河ドラマ「麒麟がくる」でもコロナで放送中断になる直前の放送で、桶狭間の戦に向かう織田信長が「敦盛」を舞うシーンがありました。

下記の解説を読むとわかるとおり、語りの内容は無常観に満ちていて、日々戦いの中で明日をも知れぬ身の武将たちが好んだ理由がわかるような気がします。

【解説】主要部分のみ(世界の民謡・童謡を参照)

思えばこの世は無常である。

草葉についた水滴や、水に映る月より儚いものだ。

晋で栄華を極めた金谷園(きんこくえん)も風に散り、四川・南楼の月に興じる者も変わりゆく雲に被われ姿を消した。

人間界の五十年など、下天(化天)での時の流れと比べれば夢や幻も同然。

ひとたび生まれて、滅びぬものなどあるはずがない。

これを悟りの境地と考えないのは情けないことだ。

NHK大河ドラマ「麒麟がくる」でもコロナで放送中断になる直前の放送で、桶狭間の戦に向かう織田信長が「敦盛」を舞うシーンがありました。

下記の解説を読むとわかるとおり、語りの内容は無常観に満ちていて、日々戦いの中で明日をも知れぬ身の武将たちが好んだ理由がわかるような気がします。

【解説】主要部分のみ(世界の民謡・童謡を参照)

思えばこの世は無常である。

草葉についた水滴や、水に映る月より儚いものだ。

晋で栄華を極めた金谷園(きんこくえん)も風に散り、四川・南楼の月に興じる者も変わりゆく雲に被われ姿を消した。

人間界の五十年など、下天(化天)での時の流れと比べれば夢や幻も同然。

ひとたび生まれて、滅びぬものなどあるはずがない。

これを悟りの境地と考えないのは情けないことだ。

「

「

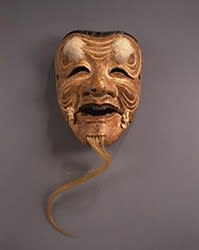

2020年東京オリンピック・パラリンピックを機に、文化庁が日本の文化芸術の振興を図り、その魅力を発信するため、日本全国を舞台に展開している「日本博」事業の一つに「翁プロジェクト」がある。

2020年東京オリンピック・パラリンピックを機に、文化庁が日本の文化芸術の振興を図り、その魅力を発信するため、日本全国を舞台に展開している「日本博」事業の一つに「翁プロジェクト」がある。