[レビュー]「平和のための原子力」、70年あまりの嘘の歴史

「豊かさ」の約束はついには「不信の時代」に

『呪われた原子:米国の核技術への賭けが作り出した現在進行形の地球史』

ジェイコブ・ハンブリン著、ウ・ドンヒョン訳|ノモブックス

1960年2月、フランスは初めて原爆実験に成功し、「核兵器保有国」の隊列に合流した。だがフランスが核実験を行った場所は自国ではなく、第2次世界大戦が終わっても手放そうとしなかった植民地アルジェリアだった。アルジェリアは1962年に独立を勝ち取ったが、独立戦争に身を投じた作家フランツ・ファノン(1925~1961)は、その1年前に『地に呪われたる者』(1961)にこのように書いている。「独立は方向転換をもたらさない。(…)同じく古びたピーナッツ収穫、ココア収穫、オリーブ収穫…。この国にはいかなる産業も起こらない」。ファノンは知っていたのだ。帝国列強は「地に呪われたる者」に産業化・経済化などの夢を提示するだろうが、それは蜃気楼のようなものだということを。

米国の歴史学者ジェイコブ・ハンブリン(オレゴン州立大学教授)が書いた本『呪われた原子』のタイトルは、ファノンの文章から「呪われた」という修飾語を取っている。核の歴史、環境史などを主に研究してきた著者が本書で繰り広げるのは、「原子」の歴史とその背景にある国際政治学だ。第2次世界大戦の終結後、日本に投下した原爆によって全世界で最も先進的だということを立証した米国の核技術は、その後70年あまりの間、地球史を左右した主人公だった。何よりも著者は、その歴史的流れに潜む人種主義的・植民地主義的脈絡を明らかにすることに注力する。私たちが慣れ親しんでいる「東西」対立の歴史とは異なり、原子の歴史は「南北」に分かれるということが核心だ。

出発点は米国だ。終戦後、米国は最も進んだ核技術を保有する「持てる者」だったが、そこに使われる資源は自分たちが「後進国」と考える国々に依存しなければならないという「持たざる者」でもあった。これを克服するための一つの戦略は「そのような国(いわゆる『後進国』)においては、原子の平和利用は自給自足、原料商品、基礎的な衛生と医学に焦点を合わせるべきだと促すこと」、一言で言えば核技術を餌にして非対称的な関係を保つことだった。核技術の共有・協力に対する米国の態度は終始一貫して分裂したものだった。核技術は危険なものなので、誰にでもむやみに渡すことはできない。しかしソビエト連邦はすでにライバルの位置にあり、英国やフランスのような欧州の帝国列強も順次「核保有国」になるための道を歩むだろう。米国の主な目標は「他の」国々が「それぞれの役割を見つけて西欧側を選ぶよう促すことだった」

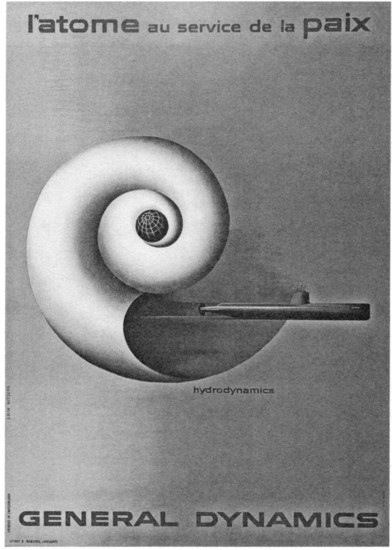

1953年にアイゼンハワーが発表した「平和のための原子力」計画は、このような脈絡から登場した。アイゼンハワーは「持たざる」国々に向けて、核技術は農業や医学において貧困、疾病、経済に対する新たな技術的解決策になりうると強調し、そのために核技術を共有すると宣言した。しかし米国は、産業発展を渇望する発展途上国が望む「電力生産用」の原子炉については、それを輸出する計画を一切持たず、食糧や医学などでの民間的利用に対してはバラ色の包みを見せただけで、具体的なビジョンはなかった。「平和のための原子力」は、水爆実験などの米国の核技術の独走に対する国際的な牽制を分散させる一方、核技術の共有を餌にして東西対立における対外政策を有利に導くために敢行した「賭け」だったのだ。

米国が投じた賭博のサイコロはその後、全地球で絶えず起きるあらゆる国際政治的対立の根本的な種となった。米国・西欧世界を中心とした核兵器保有国と、彼らから核技術を得ようとしたアジア、アフリカ、中東、南米地域の発展途上国との確執が核心だった。どこからどこまでが平和のための原子力なのか、核兵器開発のためなのかが判断できない状況の下、自らの覇権のために米国が駆使した非対称的な対外戦略は、決して解決しえないジレンマを生むばかりだった。例えばアフリカでは、ガーナと南アフリカはいずれも「平和のための原子力」を受け入れたが、米国は汎アフリカ主義を唱えたガーナのエンクルマ政権ではなく、人種差別主義を維持していた南アフリカ政府を支援した。核技術に対する熱望が大きかったインドは絶えず牽制したが、イスラエルは同伴者とした。そこに「平和のための原子力」の実体はどこにもなかった。国際原子力機関(IAEA)は放射線を利用した変異植物の育種などで成果を上げたと宣伝したが、植物学者のロナルド・シローは「IAEAとこれを後援する豊かな国々は、食糧供給の増加の一助となる原子力の役割について虚偽の主張を展開し、世界で最も貧しい国々の開発プロジェクトを強奪した」と批判し、浪人となった。

1964年に中国が「核兵器保有国」集団に合流したことで、口先だけだった「平和のための原子力」は、完全に「米国、ソ連、英国、フランス、そして中国を除くすべての国の手に核兵器が渡らないようにする」という「不拡散」体制に取って代わられることになる。IAEAは安保を第1の目的とし、潜在的な核兵器プログラムを探知するなどの治安維持、そして監視や査察の役割を果たす機関へと変貌した。不拡散条約の締結は「世界を露骨に持てる者と持たざる者に分けただけでなく、発展途上国の原子炉取得に干渉するという脅しも提起した」。すでに「平和のための原子力」に潜んでいた人種主義と植民地主義は、「新植民地主義」として固まったわけだ。そしてこのようにして作られた「不信の時代」は今に至るまで続いている。

原子のバラ色の約束は気候変動の脅威などに乗って今も続いている。2019年に一部の学者が「ニューヨーク・タイムズ」で「原発は無害なエネルギー生産というかたちで世を救うことができる」と主張したように。著者は、この約束は「世の最も貧しい国の前にぶらさがっているだけでなく、私たち全員の目の前にもある」と指摘する。過去70年あまり繰り返されてきた「豊かさ」の約束は、果たして世界をどこに導いたのか。南と北でそれぞれ異なる脈絡において核技術のもたらす「豊かさ」にしがみついている今の朝鮮半島においては、特に再確認しなければならない問いだ。