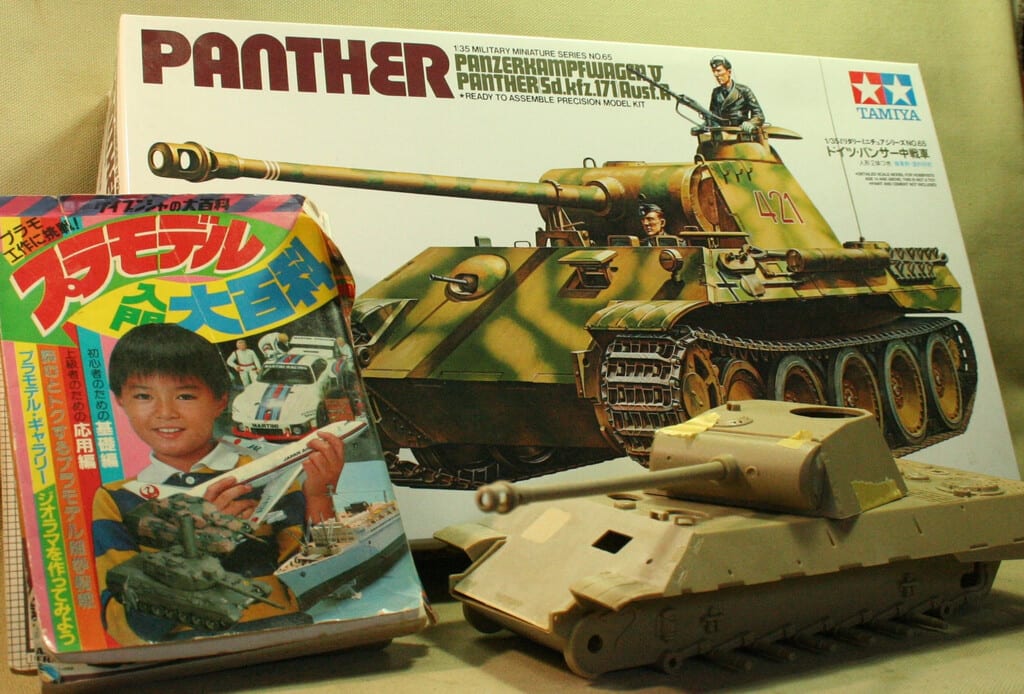

今回はタミヤのパンサーA型の製作記です。MM65のベテランキットですね。何で今これかといいますと、以前から作りたかったんです。その理由はこの本。

ケイブンシャの「プラモデル入門大百科」です。このことは以前何度も書きましたけど、読まれてない方にはなんのこっちゃかもなので、もう一度説明します。

この本はいわゆる児童書でして、プラモの作り方を一から説明してくれる入門書なんですね。私が初めて買ったプラモに関する本です。小学校1-2年生のころくらいだったと思います。

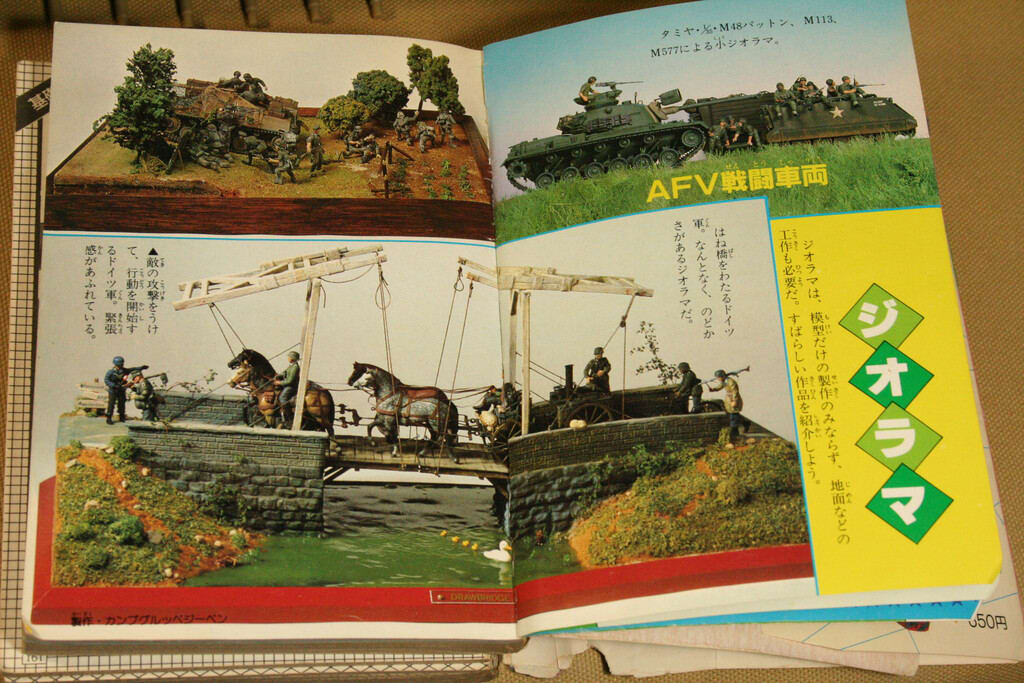

こういう風に、ジオラマをはじめプラモデルの世界を懇切丁寧に紹介しています。で、このページの「DRAWBRIDGE」 に度肝を抜かれたわけです。「プラモデルでこんな表現ができるのか!!」と。

以後、プラモにますますはまってしまったのでした。要は、この作品込みでこの本で人生を変えられてしまったわけです(おおげさかもですが、ほんとそうなんですよね)。この辺については以前書きましたのでこちらをご覧下さい。

これは金子辰也氏のとても有名な作品ですが、本にはクレジットされておらず、それを知ったのはかなり後のことです。その後、中四国AFVの会を通じて金子氏と知己を得ることになるとは思いもよらなかったですねえ。

さて、この本はプラモの作り方を初級中級と段階的に紹介していて、最初は素組みから始まって、次は「改造に挑戦してみよう」と戦車や自動車キットの改造例を紹介しています。

その中にこれがあったんですね。タミヤのパンサーA型を、車体がD型、砲塔がA初期型の「D型後期型」に改造するというもの。

子供に紹介するにはちょっと、というか、メチャクチャマニアックですね(笑)内容的には子供にはかなり高度なもので、対象年齢的には中学生以上でしょうね。当時の私にはとても無理なものでして「おお、いつかこういう改造をしてみたいものだ」と思っていたのでした。ちなみに、このタイプは今ではA初期型と分類されているようです。よくわかんないんですけど、ややこしいですねえ(笑)

で、この本はその後ボロボロになってしまい捨ててしまったんですね。最近(といっても数年以上前ですけど)また読みたくなって買ってみました。そしてこのページを「懐かしいなあ」と読んでいたのですがふと「あ、これ今ならできるなあ」って思ったんですね。今がその「いつか」じゃん!って(笑)

そういうわけで、着手してみようと思い立ったわけです。まずキットを買いました。っていうか、今も新品で手に入るのが凄いですよねえ。

それにしてもこの箱絵はカッコよすぎますね。最高です。タミヤの戦車キットの箱絵の中では一番好きです。なんといいますか、絵って「何が描かれているか」じゃなくて「何が「どう」描かれているか」が大事だということがよく分かりますね。ちなみに、子供の時はこのMMのとリモコン版のと2個作りました。これで3個目ですね。

というわけで、前書きが長かったですねすいません。でもこの辺を説明しないと今回の製作意図がよくわからなくなってしまうので書きました。その旨ご了承下さい。

さて製作に入ります。とりあえず、このページのマフラー部から始めました。

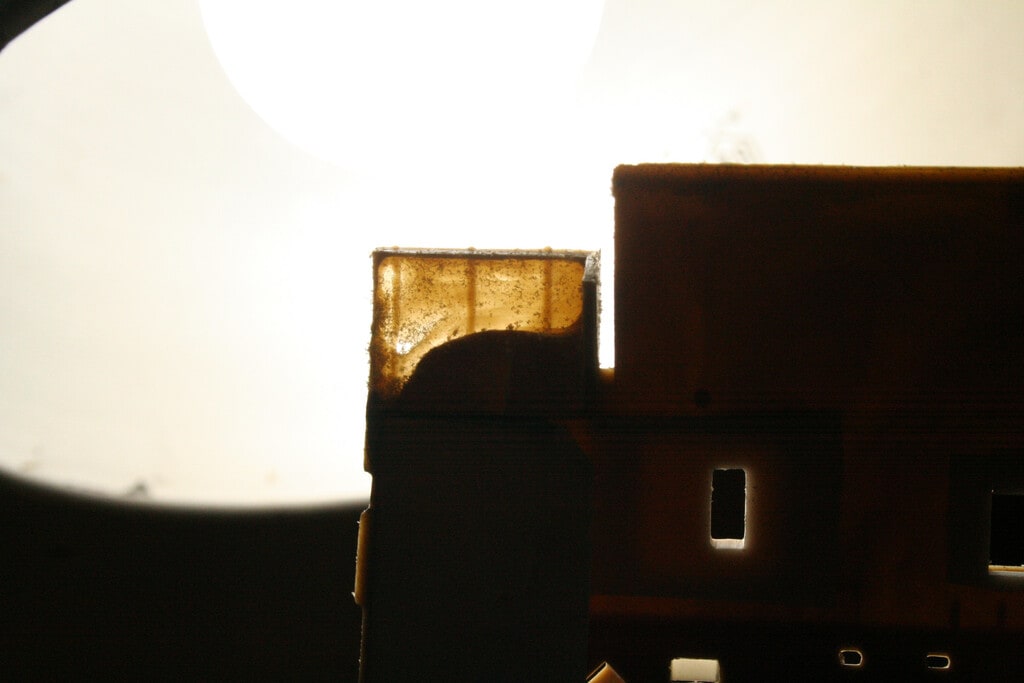

キットのマフラー取り付け部を切り取り、均します。

そもそも、この工程からして子供には難しいですね。プラパーツのモールドを削って、ペーパーで均してっていうのは改造の基本中の基本なんですけどモールドを削ること自体が難事業でしたね。ニッパーとカッターナイフくらいしか持ってないんですから。

で、なぜこれをまず最初にやったかというと「橋を焼いて後戻りできなくするため」です(笑)こういうのって「あー、やっちゃった、、、。進めるしかないか、、」と自分自身にカツを入れるためにも必要な儀式です(そうか?)。

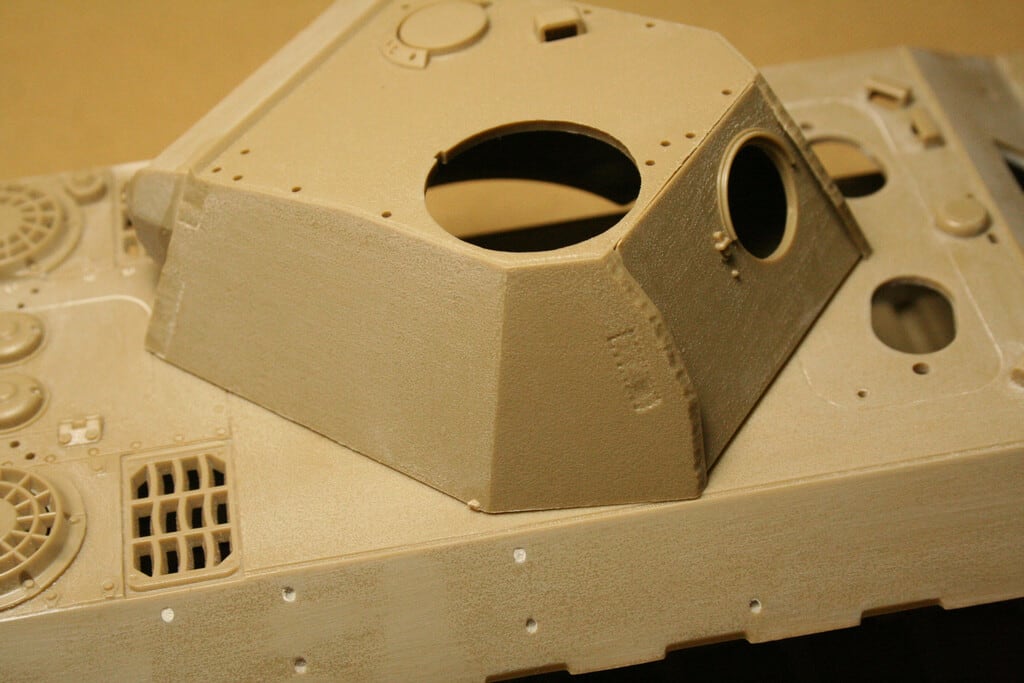

無事カツが入ったのでどんどん進めます。マフラーは一旦おいといて、まずは車体前方機銃架部をD型のそれにします。キットの丸い銃架部を削り取って、プラ板で埋めて表面はエポパテで均します。本ではプラ板で全てやってますけど、最終的にはエポパテの方が他の部位と馴染みがいいように思います。ここは私の培ってきた知恵(おおげさ)も活用するわけです。

これまた、子供には難しい作業ですよね。あと、ついでに操縦手用クラッペ部の装甲板断面も実際の装甲厚に近い感じになるようプラ板で縁の厚みを増してます。そして車体下部との接合部も隙間がなくなるようにエポパテで埋めてます。けど、リモコン化するつもり(後述)なので固定はしてません。

このキットの車体表面はナシ地のザラッとした表現となってます。

無改造ならこれはこれで面白いかもなんですけど、先のようにアレコレ手を加えるのでどうしても均さないといけません。メンドクサイですけど仕方ないですね。それにしてもこういう表面仕上げだったんですね。完全に忘れてたというか気付いてなかったです。MMではあまりない表現ですね。

このパンサーは元々はモーターライズの「戦車シリーズ」のもので、後にディスプレイキットとしてMMに組み込まれたんですね。そういうキットは結構あってキングタイガーとかもそうですね。時代的にこういう表面仕上げが普通だったのかも。キングタイガーのはどうだったかなあ、、、。

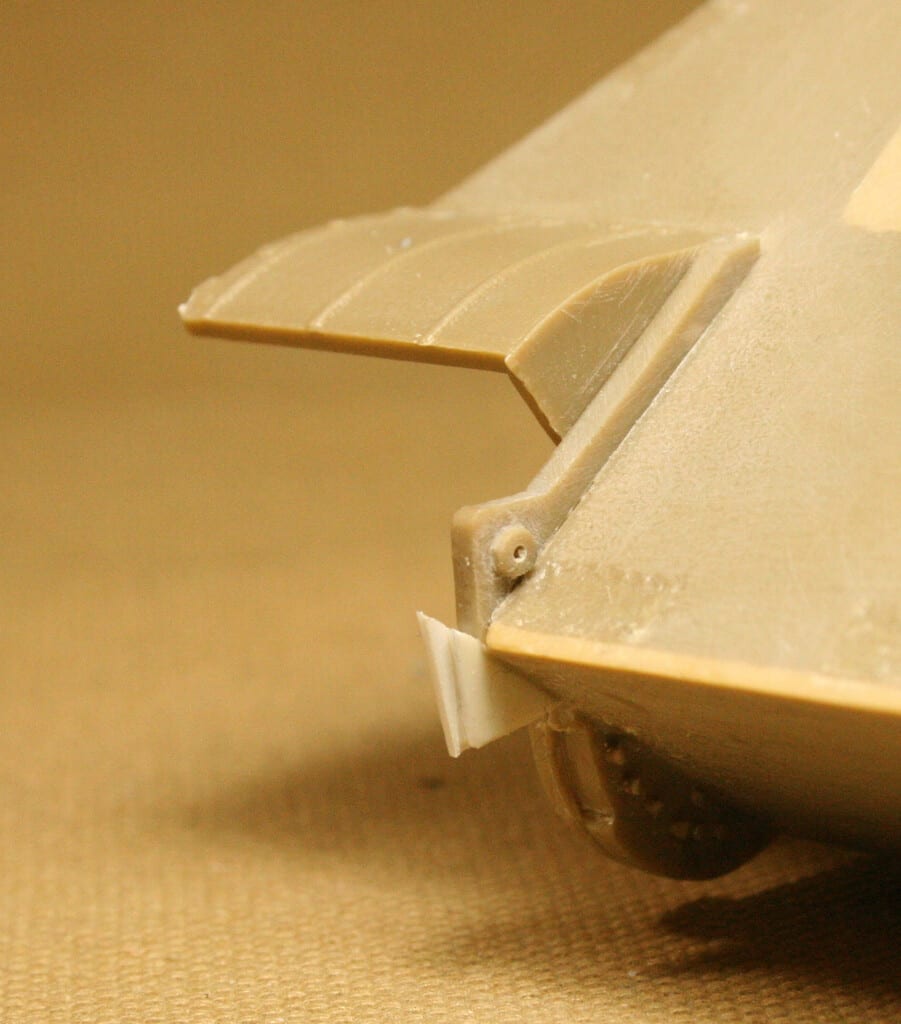

おっと余談でした。車体先端部の牽引シャックル基部のポッチを伸ばしランナーで追加します。本では「箱絵を参考に」とあるのでもちろんそうしました。

起動輪基部のリベットもそうですね。

で、箱絵を見てたら本で指摘しているところ以外にも省略されているディテールがよく分かったので追加していきます。

シャックル基部は車体下部まで延びており、起動輪基部は何かの切り欠きがあるので掘りこみます。「箱絵は資料」っていうのはほんとそうですねえ。

車体上部左右バルジ部裏はすっぽ抜けとなってるのでプラ板で蓋をしました。ここも本では指摘されてないんですけど気になりますよね。

ここ、覗き込まずとも、真横からみるだけでも空いてるのが分かっちゃうんですよね。子供の頃は全く気にならなかったんですけどね。大人になるってイヤなものですね(笑)

イヤな大人はガンガンいきます。フェンダー裏側もリューターでギリギリまで薄くします。

リューターも、子供の頃にはとても手に入らない工具でした。そもそもですけど当時売ってたのかな?ホームセンターにはあったんでしょうけどね。ホムセンはメチャクチャ利用してましたけど、買えないものは目に入らなかったのでしょう。

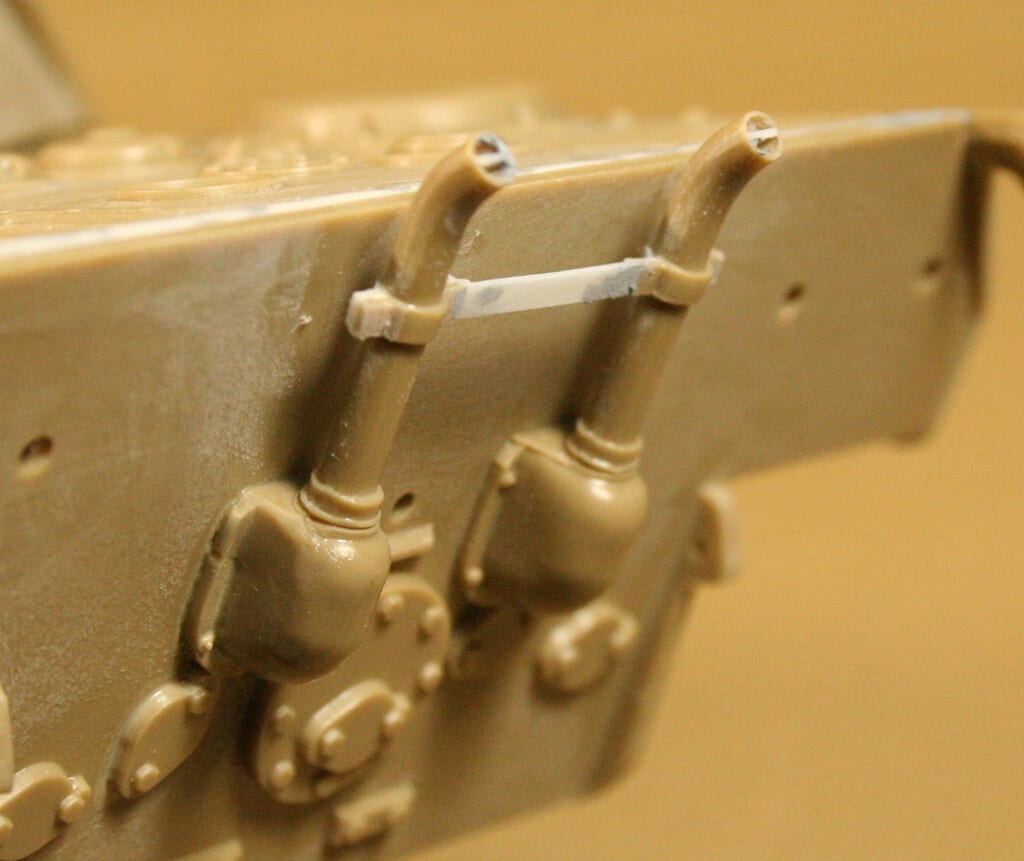

最初のマフラー部も進めます。D型はここがA型と違うそうです。といっても今だによく知らないんですけどね。なのでこの辺は本の通りやってます。

これまたこういうちまちましたプラ板工作も当時はとても無理でしたね。でも、今は普通にできます。

先に書いたとおり、どの工作も子供の頃は「こ、こんなのぜってえできねえ、、、」と思いました。で、それを今やってみるとスラスラとできるわけです。「できる、できるぞ!!」とムスカになったような気分です(笑)

でもまあ当たり前なんですけどね。なんと言いますか、小学校低学年の算数や国語のドリルをガンガン解いて満点を取って得意になっているアホなオッサンみたいなもんです(笑)

それはともかく、子供の頃から知らず知らずの間にちょっとずつでもこうやって技術を身につけてたんだなあ、ずっとやっててよかったなあ、としみじみしちゃったのも事実なんですけど。で、こうやって培ったプラモ製作の技術って社会的に全く役に立たないっていうのもなんかいいなあ、とも。

先に書いたとおりこれはできればリモコンにしたいと思ってます。ギヤボックスも持ってるんですね。

写真にはちゃんと写せなかったんですけど、モーター取り付け部前に「PA」と刻印があります。これはどうもパンサー系キット用らしいです。

これ、子供の頃のをずっととってたんですね。他にもたくさんあったんですけど、捨ててしまいました。でも幾つかはなんとなく保存してたのでした。

34の刻印のはT34用ですね。車軸の長さが違うんですね。小さいのは3突のです。1200円の130モーター用です。モーターを押さえる金属板があるのですが、紛失してます。

せっかくなので、改めてこれを載せて走らせてみたいなあ、と考えてるわけです。

というわけでお終いです。いろいろ進んできてこれから面白くなってきそうなんですけど、いろいろ忙しくなってきたので一旦お休みになりそうです。いやー残念。でもちょこちょこは進めたいと思っています。当ブログはおてつき製作記ばかりですけど、まあいいじゃないですか。どれも完成させるつもりなんですけどねえ、、、。

最後にお知らせです。

第23回中四国AFVの会が4月13日(日)に開催されます。

会場は福山市市民参画センターです。ぜひご参加下さい。詳細はほぼ例年通りと思いますが、公式HPならびにXアカウントで追って紹介されると思いますのでよろしければチェックお願いします。拙ブログでも情報が入り次第お知らせしていきます。

HP↓

Xアカウント↓