というわけで、第2回目です。今回もかなり長いので、あらかじめご了承ください。

まず、凄い情報を入手しました。

ホルは、神戸製鋼所で50両ほど生産されたという記述が神戸製鋼の社史にありました。

前回のブログを書いた後に、ホルの製作にあたってお世話になった大阪の辻本氏に「よかったら見てください」とメールしました。お返事とともに「神戸製鋼の社史に、ホルが生産されたという記述がある」との情報をくださいました。そういえば、以前酒席でも聞いたような、、。しかしながら社名を失念していたのでそれきりになっていたのでした(すいません)。地元の県立図書館のDBに当たってみると、「神鋼五十年史」(昭和29年)が所蔵されてたので、早速借りてきました。すると、確かにそのものズバリの記述が!(P131)

いやー、これは凄い。終戦からわずか9年後に、生産した企業が、社史で「ホル」とはっきり書いてますから、ほぼ間違いないでしょうね。神戸製鋼は九五式を生産してますしね。この数行だけで断定するのは早計ではありますが、「試作で終了した」という定説を揺るがすには十分な資料でしょう。辻本氏はじめ、日本戦車に詳しい方々の間では以前から知られていたんでしょうけど、いや、びっくりしました。

50両というのは試作の域を超えてますから、制式化された、ということでしょうか?もしくは制式化前に、生産するということもありうるんでしょうか? ひょっとすると、同社に写真なり図面なりが残されている可能性もありますね。

で、「日本の戦車」(共同出版社)では「相模造兵廠で完成」とあり、「日本の大砲」(同)では「戦車砲は大阪造兵廠で完成、四技研で研究中の車台に取り付けられた(要約)」とあります。どれもがまちまちで、一致しません。これはこれで謎ですねえ、、。なんであれ、貴重な情報を教えてくださった、辻本氏には改めて御礼申し上げます。

また、社史ではキャタピラについても言及してますね。「改良した」とだけ書かれてますが、少なくともオリジナルのままではなかった、ということでしょう。

<2017年4月18日追記>

先日、日本軍戦車のみならず日本軍兵器のオーソリティーであり、日本軍戦車モデラーの救世主といってもよいある方(これだけ書いたらわかるでしょ!)と下関でお会いしました。このエントリーを読んでくださったようで(ありがとうございます)、ホルの話などをさせていただきました。で、その方によりますと、「この神戸製鋼の社史の記述はそのまま鵜呑みにはできない。

製造されたとしてもせいぜい数両が試作された程度で、50両の量産はなかったのではないか」とのことでした。お話の要点は以下の通り。

1・社史を編纂する人たちは、各部局の記録情報を元に書いているわけで、どこでどうその情報が変わってしまうかわからない。社史を編纂する人は製造部門の専門家ではないので、社史イコール史実と考えるのは早計。しかも、同社の歴史の中で、ホルは無数の製品の中の一つなのでなおさら。社史の記述は調査のとっかかりとなる資料の一つであって、そこから具体的な証拠を調べていく必要がある。

2・もし50両も生産されたのなら、写真・現物・部品など必ず何らかの形で残っているはず。当時残っていたのなら米軍へ引き渡されたはず。その記録もない。

3・神戸製鋼への生産の指示や、材料の調達などはされたかもしれない。もし完成していたとしても数両程度だったのでは。

とのことでした。確かに、1-2両のみ作られた四式・五式中戦車も写真をはじめ、少ないながらも存在を決定付ける資料が残されてます。もし50両も作られたのなら、一切なにも残っていないというのは不自然といえます。終戦時に廃棄されたという可能性もないことはないのですが、飛行機を含め他の最新兵器の多くがほとんどそのまま米軍に引き渡されていることを考えると、まあありえないでしょうね。従来の兵器を組み合わせた、それほど目新しいとは思えない自走砲だけを、証拠も残らないほど完全に廃棄する理由も見当たりませんしね、、。

というわけで、この社史の記述は記述として非常に興味深く貴重なものではあるのですが、

あくまで資料は資料であって証拠ではない、ということですね。社史の記述を見て舞い上がってしまい、先走ったことを書いてしまいました。心よりお詫び申し上げます。

というわけで、本当のところは実際どうだったのか、ということは依然不明なままです。今後、新資料が発掘・発見されることを願っています。

<以上追記でした>

この社史は、ほんと興味深い記述があちこちにあって、面白いです。こういうのもありました。

これって、つまり「自社の工場が空襲されそうなので、自分たちで高射砲をぱぱっと作って、B29を墜としちゃった(撃ったのは軍なんでしょうけど)」ってことですよね、、。凄いなあ、、。「戦前戦中の日本の工業水準は劣っていて云々」という記述はよくみますし、私もしがちです。が、私はじめ門外漢の「劣っている」という認識は、当時の実情とはかけ離れているのかもという気がしますね。いくら、他の工廠で作られていた砲とはいえ、生産ラインになかったものをさっと作れちゃうってのは凄いですよ。こういうのを読むと、この車両専用のキャタピラを作るくらいは朝飯前だったのかもしれませんね、、、。ちなみに、この九九式というのは、ドイツの88ミリ砲のライセンス版だそうです。いわゆるハチハチじゃなくて、海軍用の古いものですが、高射砲としての性能は十分だったみたいです。なんせB29を撃墜してるんですもんね、、。

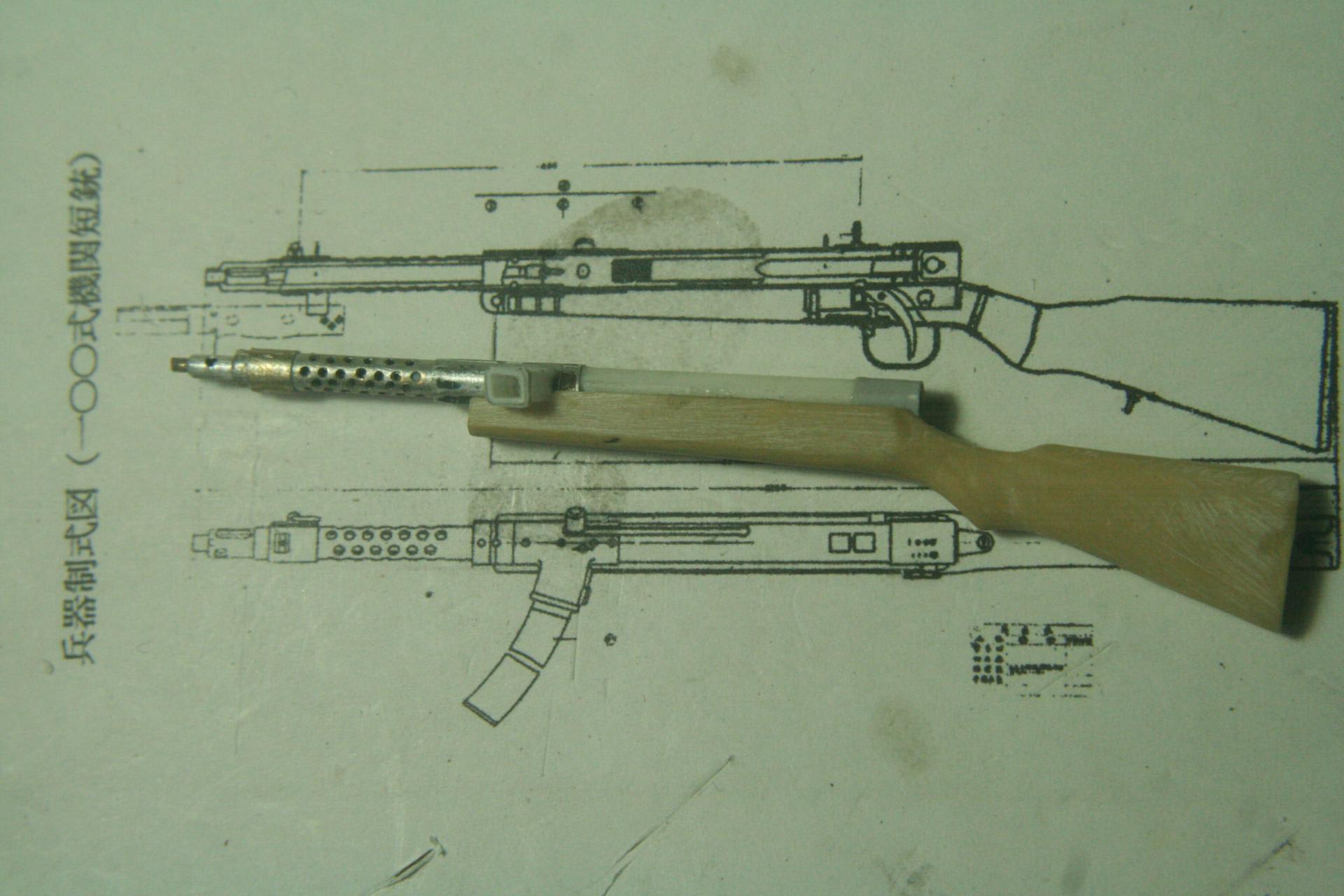

というわけで、本題です。まずは主砲の47ミリ砲関連から。これは、搭載された47ミリ砲の略図です。

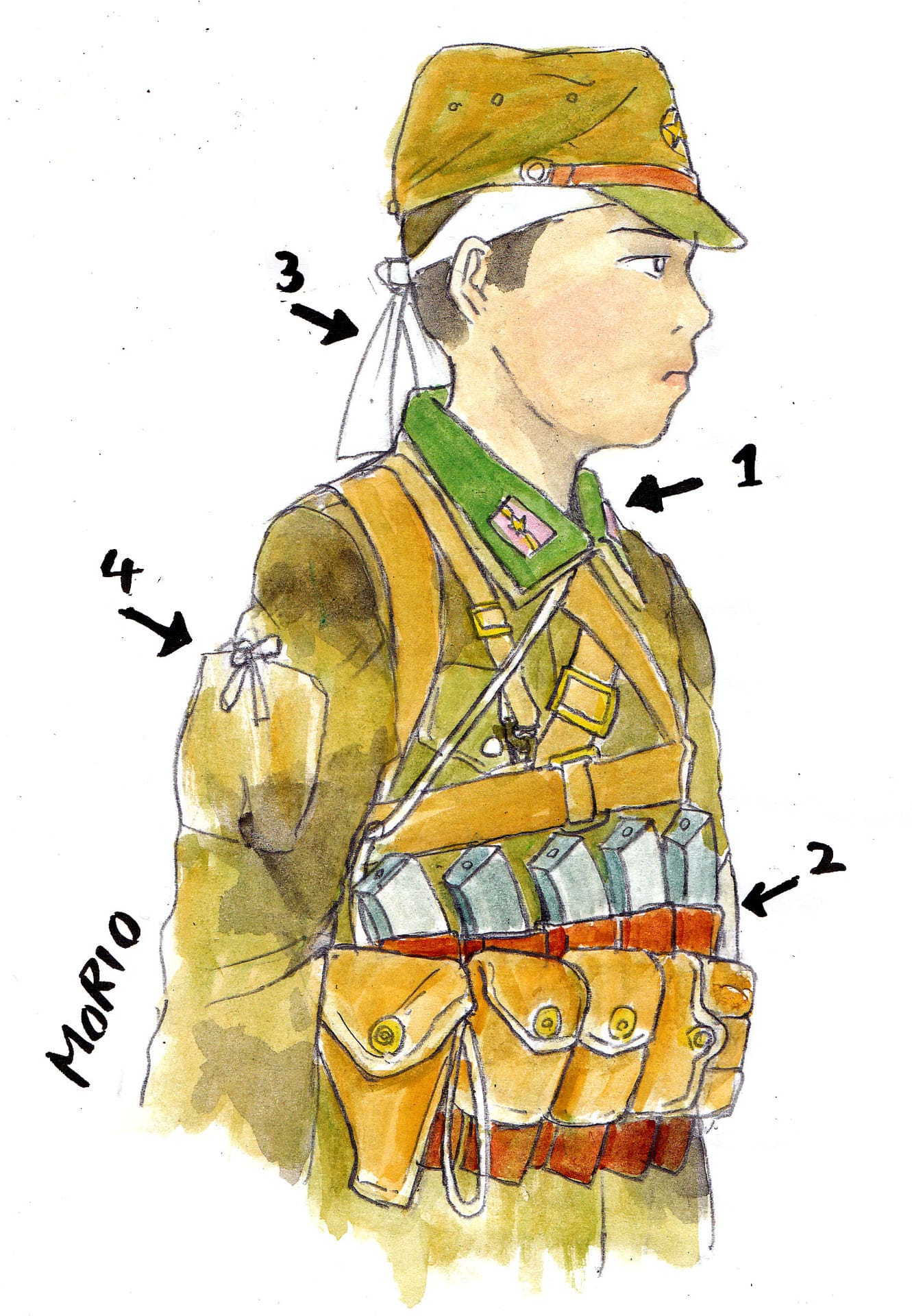

1・砲の防盾 2・、、は書き忘れました(笑)欠番です。3・砲の発射用の引き金と握り。ピストルの要領ですね。 4・肩当て。ここに右肩を当てて、砲を上下左右に動かして操作します。5・顔用のパッド。ここに顔の右側が当たります 6・照準器 7・砲尾。ここから弾を込めます 8・この箱の中に駐退器が入ってます。(各部の呼称は適当です。これ以降も、日本軍の正式な呼び名だったり、そうでなかったりします。ご了承ください)

近代的な野砲や対戦車砲の砲身は、砲架に付いています。砲架は砲身の軸である砲耳を挟むようになっていて、砲架に付いたハンドルを回して砲身を上下に動かし、左右方向は砲架を回転させるハンドルを回して動かします。戦車砲は、金具で防盾に砲耳をつけ、防盾を砲塔に固定します。左右方向の照準は、砲塔を回転させて行います。

生産国や形式などでいろんな差異はあるのですが、これらが砲身を動かす一般的な構造です。しかし、かなり乱暴なまとめ方なので、参考程度にしておいてください。例えば、砲身が後退する砲は、砲耳は後座用のレールについたりしますが、省いてます。戦車砲なら砲耳が別のところ(防盾とか)に着いている場合もあるなど、細かいことを言うと多種多様なので、、。

日本軍の37ミリや47ミリ砲は上記のような方式ではなく、「ジンバル式」(この名称で呼ばれてたどうかもよくわかりません、、)という方式を採っていました。4の肩当てで砲を上下左右に動かして、照準します。防盾が2重構造になっており、大砲の中心軸である「砲耳」が縦と横についてますので、それができるわけです。図の「A」が上下用の軸で、外の防盾に付いてます。内防盾が外防盾の中に入り、「B´」のネジが「B」の穴に入って、左右用の軸となるわけです。砲塔式の戦車の場合は砲塔も旋回しますので、左右に関しては二重に動かす方法があったわけです。

このジンバル式だと、かなり素早い照準が可能だったと思います。肩でぐりぐり動かすだけでいいので、ハンドルを回す必要がなく、特に左右方向は少しの距離なら砲塔を回す手間が省けるわけですから。また、砲架が不要なので全体の重量も軽くなり、生産も楽でしょう。一方で、砲身が安定しないので、ちょっとしたショック(砲爆撃など)で照準がずれやすいでしょうし、強度的にも、砲架式より華奢な感じがします。まあ結局、「どっちもどっち」なんでしょうね。ジンバル式と砲架式のどちらを採用するかは、それぞれの軍のニーズによるんでしょう。日本軍は、ジンバル式が気に入ったようで、一貫してこの方式を採ってました。

とはいえ、日本軍のジンバル式は47ミリ砲までとなってます。75ミリ砲を搭載した一式砲戦車や三式中戦車では、欧米のような砲架式となりました。まあ、このクラスになると砲がかなりでかくなるので肩で動かすのは無理でしょうし、構造・強度的に75ミリ砲弾の反動を受けるのは難しいんじゃないかと。しかし、今回資料を見直してて気付いたのですが、九九式七糎半戦車砲Ⅱ型(Ⅰ型は二式砲戦車に搭載されたもの。Ⅱ型は試製軽戦車ケセを利用した駆逐戦車のために作られたようです。試作で終了してます)にまで、この方式を取り入れようとしてます。操作はさすがにハンドル式になったようですが、強度的に大丈夫だったんですかね、、。

ちょっと話がずれましたが、長々と47ミリ砲の説明をしたのには、わけがあります。以下順を追って説明していきます。

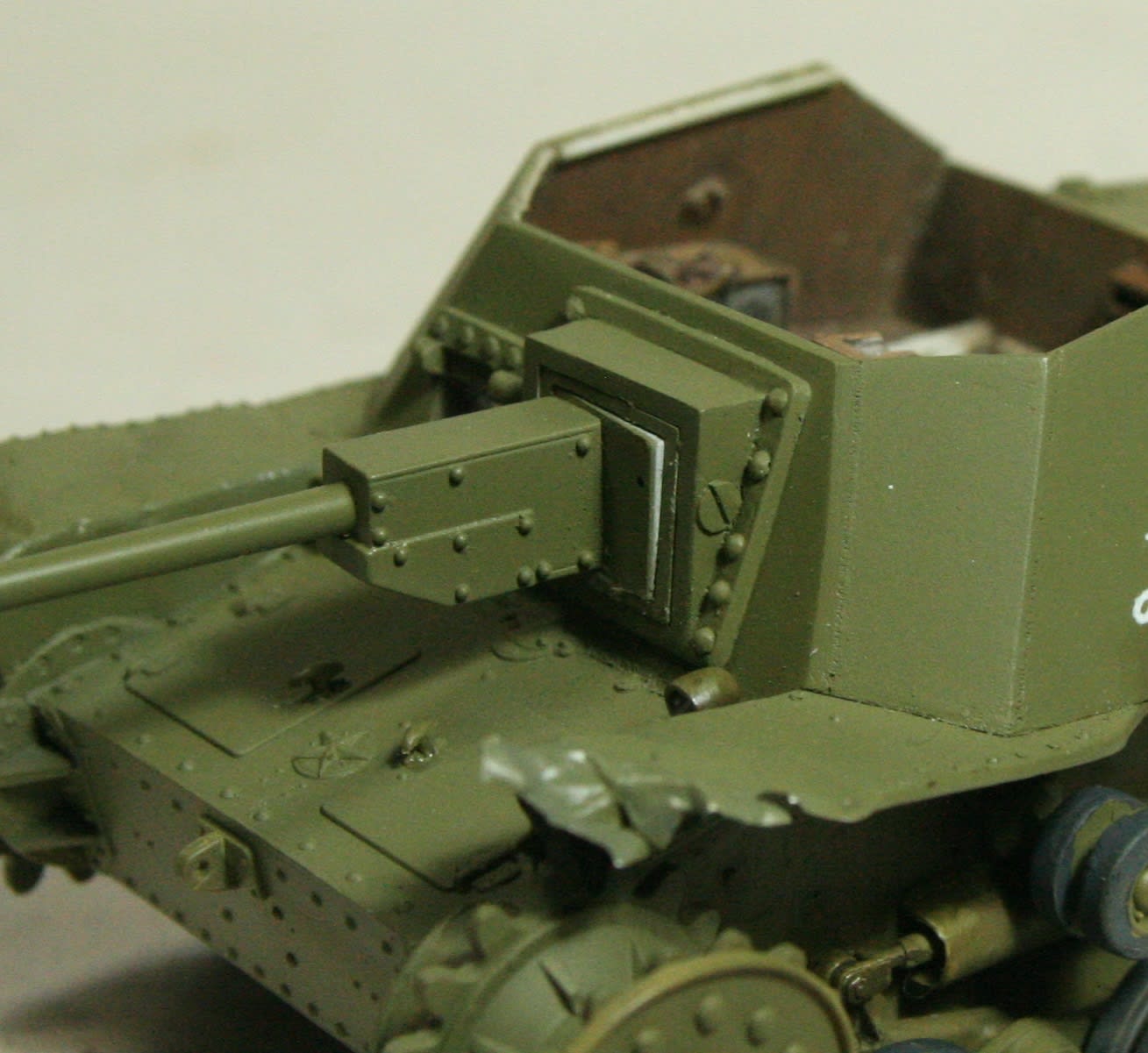

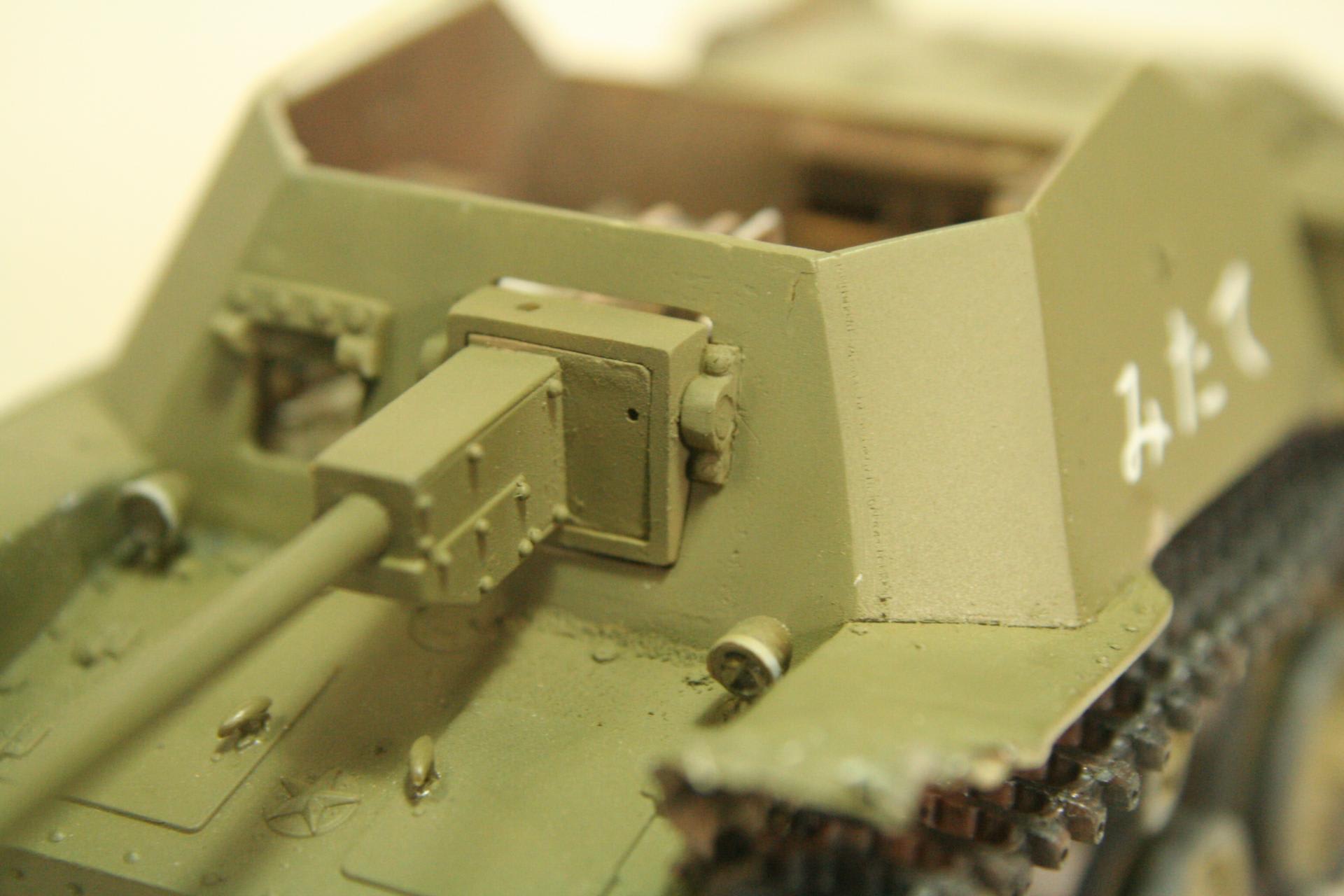

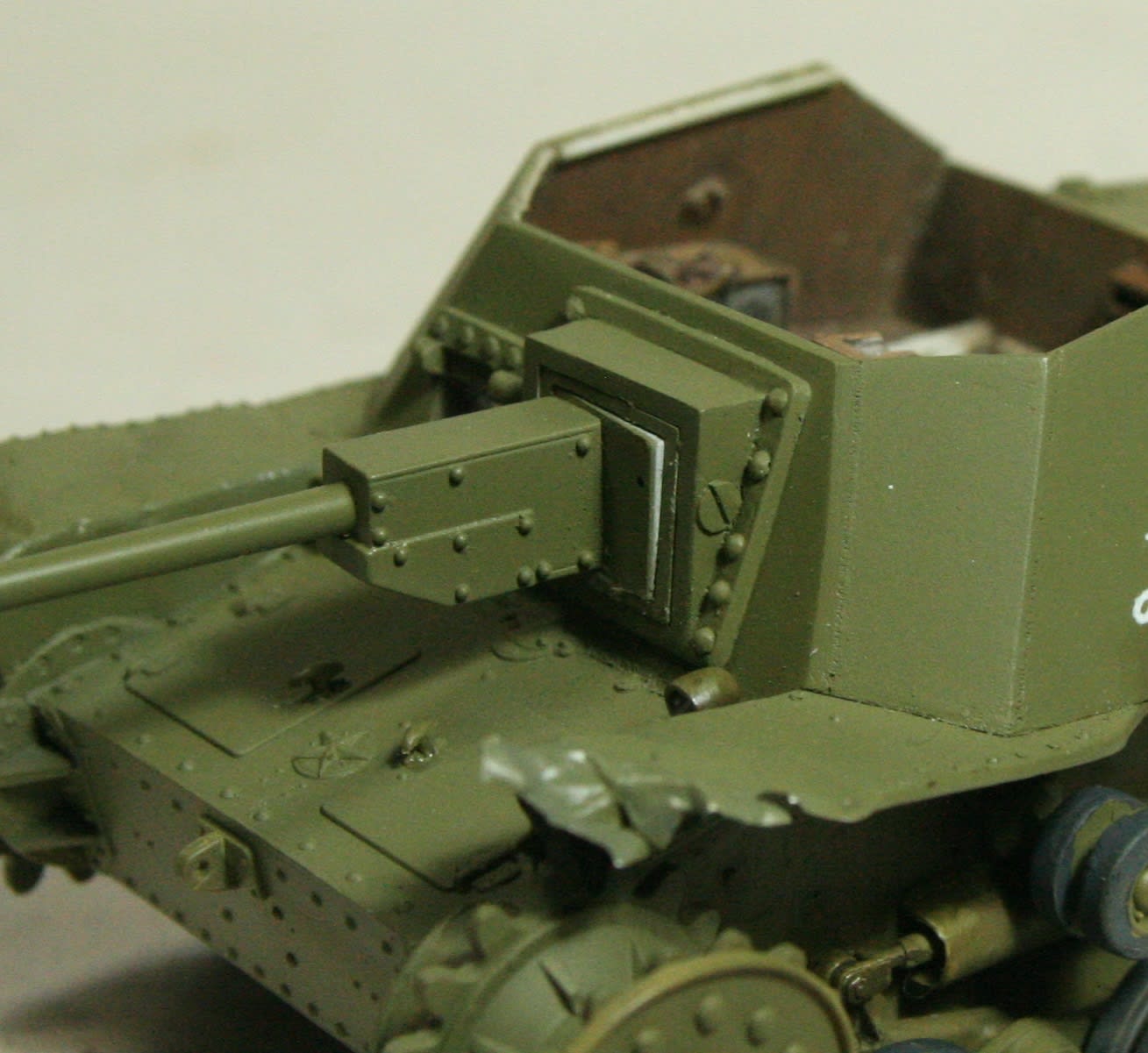

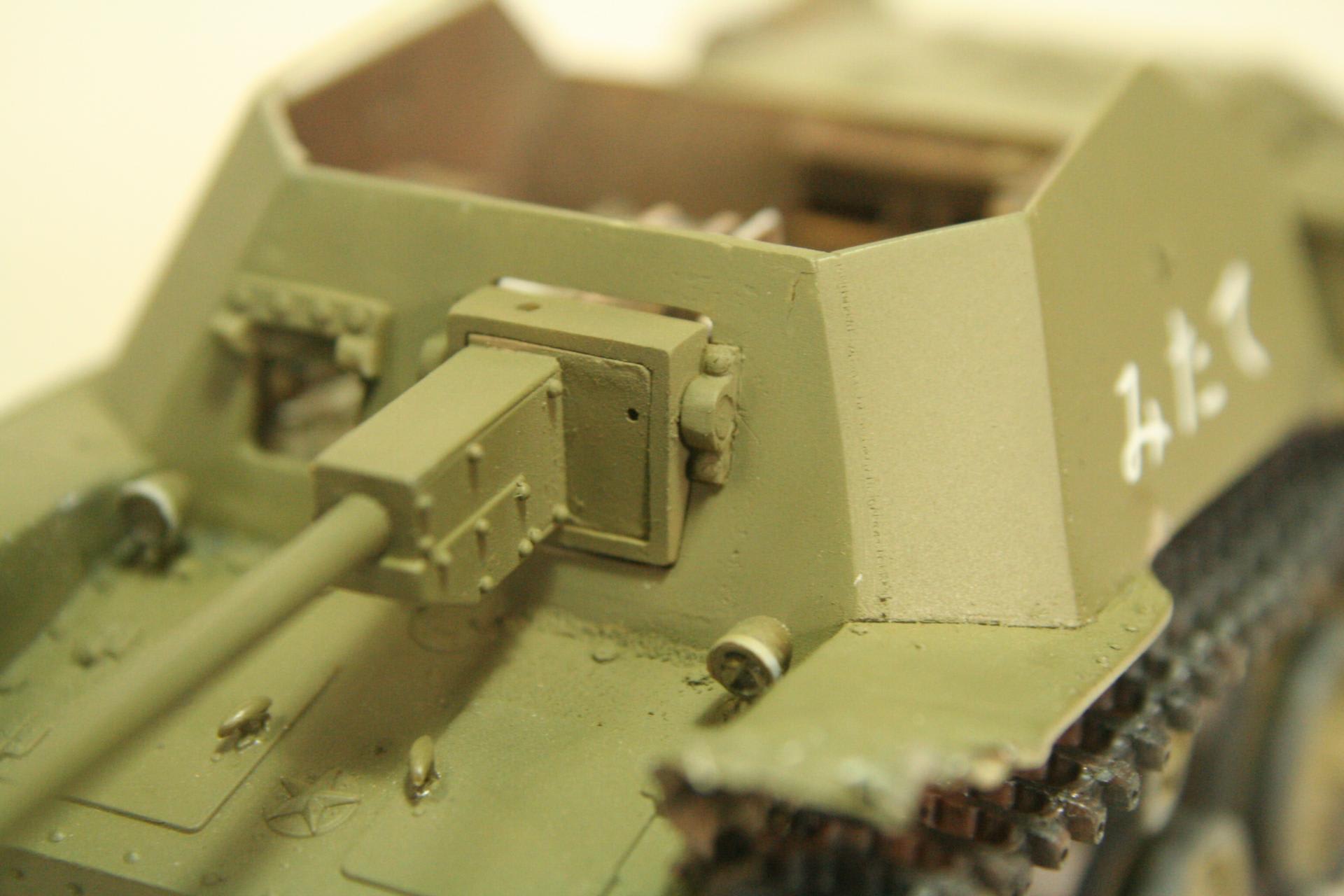

砲を車体に固定する基部は、製作当初は九七式や一式中戦車のような、それ自体が装甲されている形状で製作していました。箱状の、ごつい感じのやつです。

「日本の大砲」の図面でもそういう風にみえますし、書籍やネット上で見られる完成想像図や、これまでに発売された各ガレージキットなどもそうなってましたので、私もそれにならったわけです。九七・一式のイメージもありますので、いかにもそれらしい感じがします。この状態で、完成に持っていこうと考えていました。

ところがこの件は完成の目処が付いた直後に一転します。上の写真まで進んだ頃、辻本氏と再会しました。ホルについて話をすると「新しい発見があった」とのこと。ドキドキしながら聞いてみると「砲基部の形状はこれまでの「定説」と全然違っているかもしれない」ということでした。

氏の説明を以下箇条書きにします。

①「日本の戦車」のホルの簡易図面の正面図からして、防盾周りが九七・一式のものとは似ていない。どうも、砲耳を簡単に固定しているだけのように見える。

②同じく「日本の戦車」の四式十二糎自走砲・ホトの図面を見ると、砲耳の固定方法がホルのそれと非常に似通っているように見える。

③ホトは写真が残されており、それを見ると砲耳は簡単な金具で固定されているように見える。

④よって、ホルもホトと同様な固定方法だった可能性が非常に高い。

というものでした。

ホトの写真は「日本陸軍の火砲 歩兵砲 対戦車砲 他」(光人NF文庫)に載っています。これがその写真の模写です。

不鮮明な写真なので、わかるようなわからないような、火星の人面岩を眺めるような気持ちになります。しかし、ずっと見ていると、確かに砲耳は簡単な金具で固定されているように見えます。

さらに、よく考えてみますと、確かにそうかもしれないと思いました。360度回転する砲塔式の戦車なら、どこにどう弾が当たるかわかりませんから、下図の「甲」のように防盾周囲の装甲を厚くする意味はあります。しかし、こういう自走砲の場合、前面はともかく側面の装甲厚はかなり薄かったはずです。なのに、防盾周囲だけ分厚くしても無意味なんですね。正面図やホトの写真から想像した、ホルの砲基部が「乙」です。

要するに「乙」は外防盾がそのまま装甲になっちゃってるわけです。図面では前面装甲板との隙間も結構あるような感じです。なので、雨水が車内に入ってくる可能性もありますので、少なくとも上面くらいはキャンバスなどの覆いが必要かもしれません。それにしても「甲」と比べると、かなりお粗末な印象です。しかし、ほんとにこんな感じだったのかもなあ、、、という説得力があるような気がします。

この時期はジオラマの製作も佳境に入る頃で、すでに締め切りへのカウントダウンは始まっており、ほぼ目処が付いている車両の作業を後戻りさせるかどうかについては、かなり悩みました。「このままでいっちゃってもいいんじゃないかなあ。車両はあくまでジオラマを構成する大道具の一つなんだしなあ、、、」と。しかし一方で「自分の大好きな車両が、しかもこういうマイナーな試作車が、自分の作品として模型雑誌に掲載されるという機会は今後はまずないだろう。だからこれまで得られた知識や情報を全て盛り込んでおかないと、後々後悔するんじゃないか?」とも。悩みましたが、ズバッと修正することにしました。

これが修正後です。

悩んだ、といってもまあ小さいものですから実作業でいえば大したことではありませんし、時間のロスもそれほどではなかったです。なので、修正してよかったなあと今でも思ってます。「悩んだときは、やっとけ」というのは至言ですね。この写真を見ても、上部に前面装甲との隙間ができてしまうことがよくわかります。

大砲について、あともう一つ。この砲は、左右で計20度振ることができます。20度は結構大きな角度で、500メートル先ですと約176メートルの間が射界となります。M4シャーマンだと約29台分です(図の小さい点)。車体を動かさずに、これだけの射界があるのはいいですね。これ以上の範囲は、車体を左右にずらすしかないわけです。この辺は全部、ドイツの突撃砲と同じですね。

で、この左右の20度で重要になるのが、砲の中心軸(図では黒い丸)がどこにあるのか、という点です。先に書いたとおり、砲手は砲の左側に位置します。なので、砲の軸はできるだけ車体の中心「S」にあるのが理想です。もし少しでも左に寄ってしまうと、「A」の空間が狭まるので砲手のスペースがなくなり、砲を右に振れる角度が実際の能力よりも小さくなってしまいます。

前回チラッと書きましたが、正面図が手に入る前、私が砲を中心に据えていたのはそういう理由です。

でも、図面では恐ろしいことに左側にオフセットされていました。大体図面どおりに作って、砲を右に振ると、砲手の体が入らなくなるんですね。この写真だと、能力の半分の約5度くらいですが、すでにギリギリなのがわかっていただけるかと。でもまあ、素人の私でも気付くことですから、走行装置に干渉してしまうなど、何らかの理由があったんでしょう。操縦手のスペースもギリギリっぽいですからね。

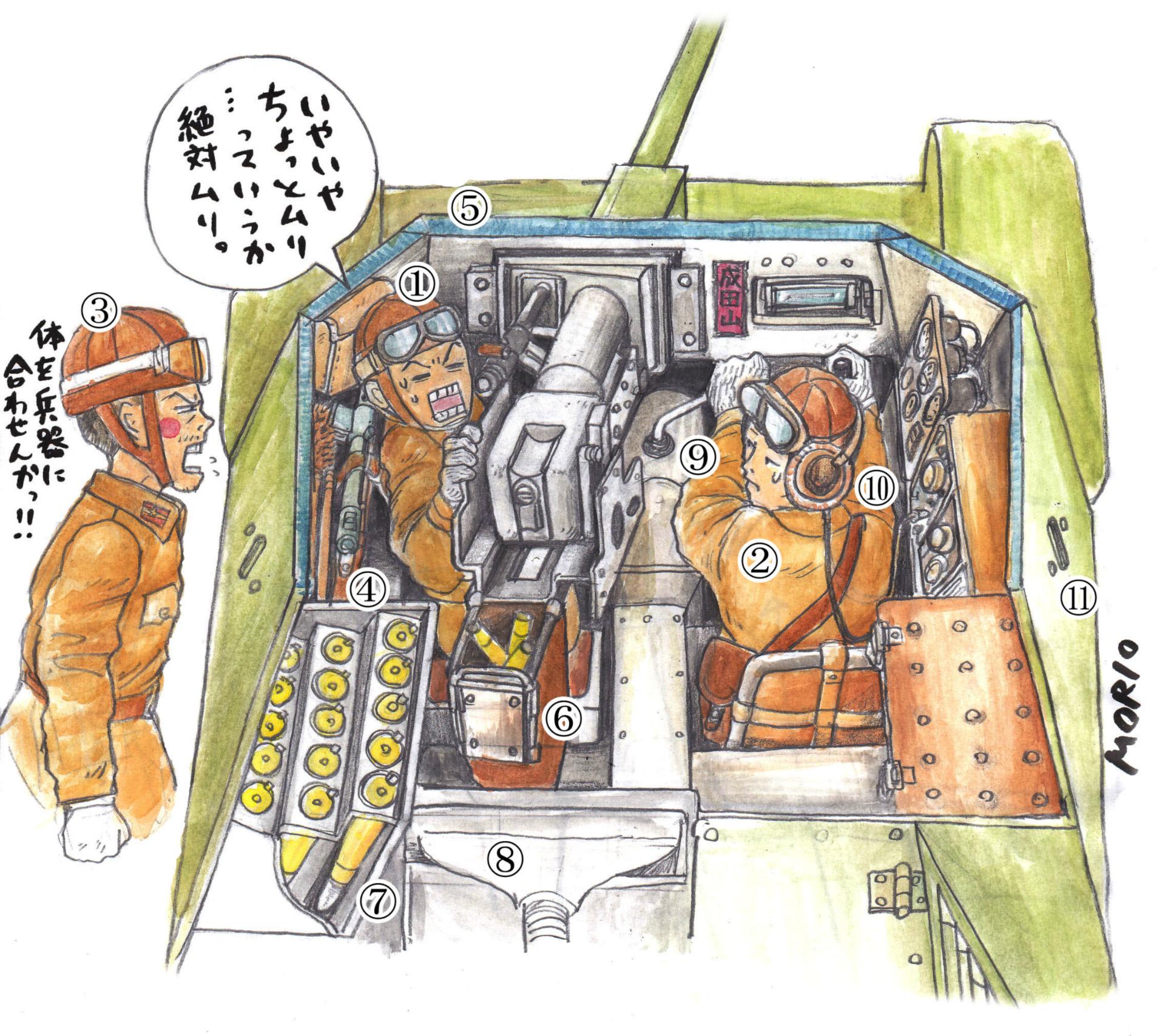

というわけで、砲を右いっぱいに振るとこのイラストみたいになっちゃいます。兵隊さんは、大変です。そもそも、砲手の顔のすぐ横で大砲が発射される(される、というか自分で引き金を引くんですけど)わけですから、かなりの音と衝撃だと思います。耳栓をしてなければ鼓膜が破けちゃうかも。ほんと、大変です。砲手って耳栓をしてたんでしょうかね。その辺もよくわからないです。

話を戻しますと、この右側方向の射角が少なくなる点は「設計上仕方がない」ということで飲み込まれてしまったんでしょうか?その辺も知りたいところです。

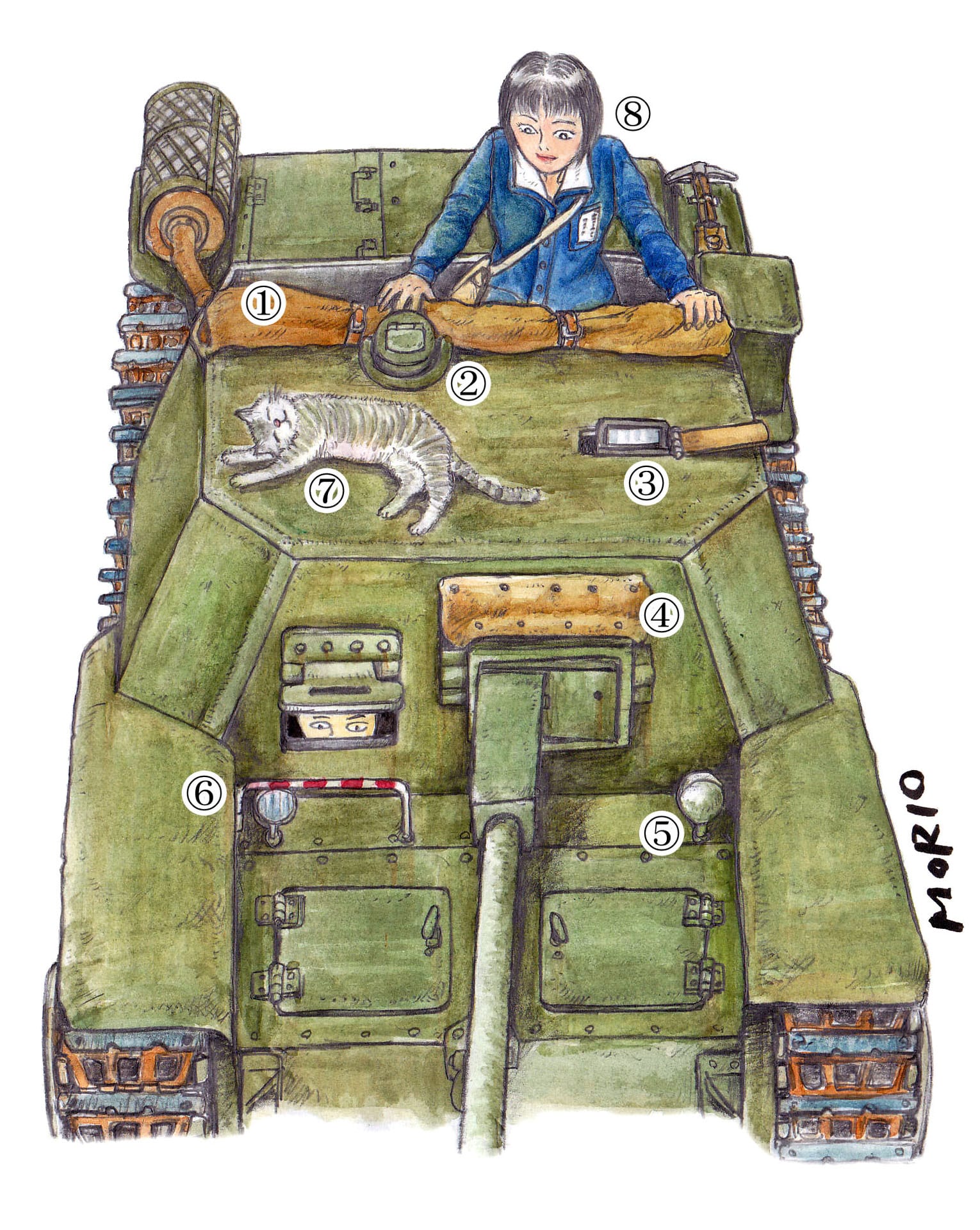

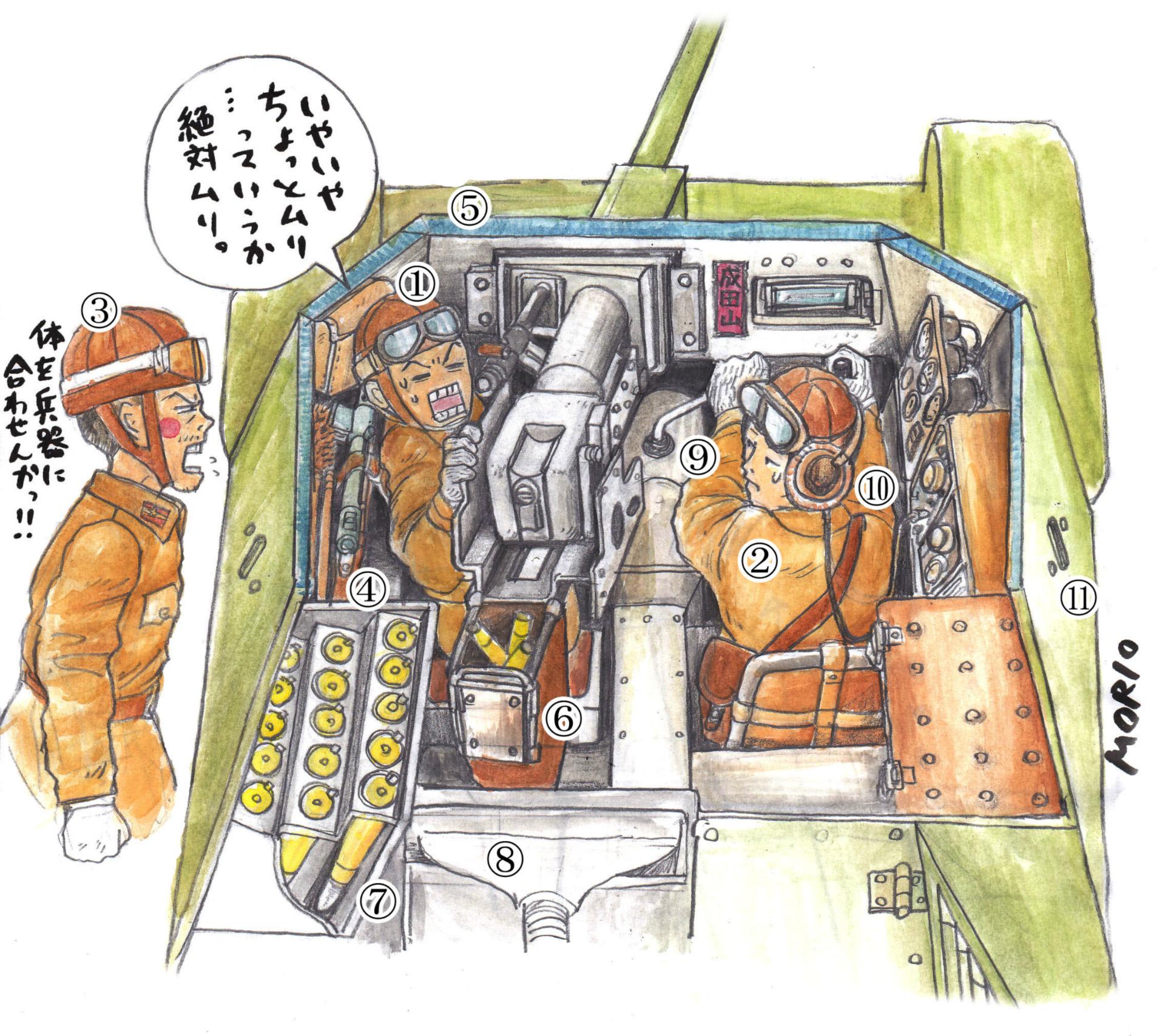

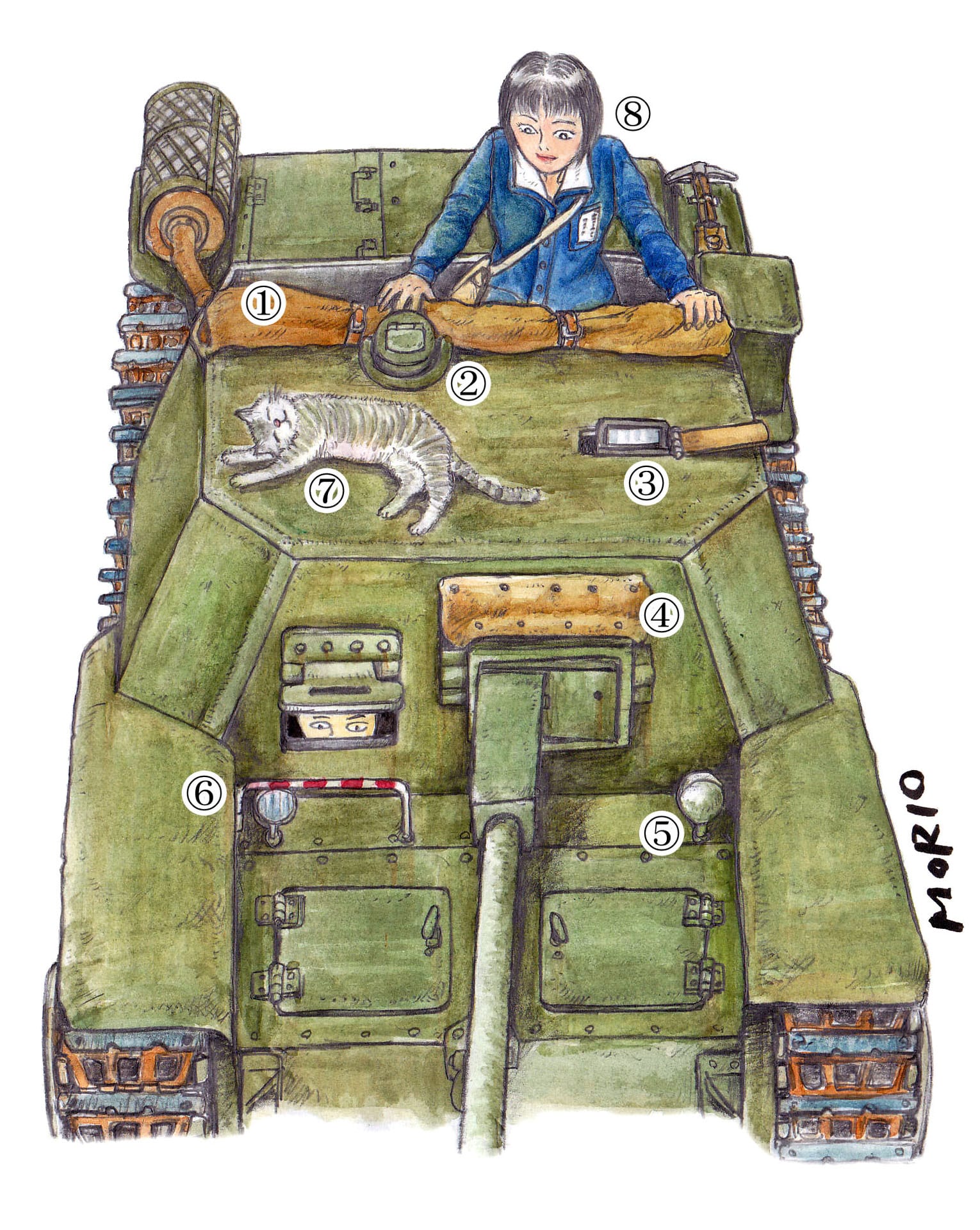

続いて、イラストの車内の説明をします。

イラストのほとんどは妄想による推定ですので、ご注意ください。

①砲手 いや、ほんとご苦労様であります。

②操縦手。通信手も兼ねます。こちらもかなり狭いところで、正確な操作をしなければならないので大変です。

③車長。装填手も兼ねます。車長も砲の向きにあわせて体をずらす必要があります。逃げそびれると薬莢が飛んできます。下手すると、体が後退する砲尾に当たり、ただではすみません。で、戦車隊の将校だった司馬遼太郎氏の話では、戦車隊は日本軍御用達の私的制裁(ビンタとかの兵隊いじめ)はなかったそうです。機械を扱う部隊なので、とにかく非合理なことを排除しないと成り立たなかったんでしょうね。精神論では戦車は動きませんものね。また、一両の戦車に上官部下が乗って運命を共にするので、連帯感もかなり強かったようです。部下をイジメてる暇があるなら、錬度を上げないと負ける(死ぬ)確立がどんどん高くなるわけですからねえ。また、全員が機械の専門家でなければならないので、隊員の教育レベルも高かったでしょうからなおさらでしょう。なので、このイラストのようなことをいう上官はいなかったかと。じゃあ書くなよ、という話ですが、つい(笑)

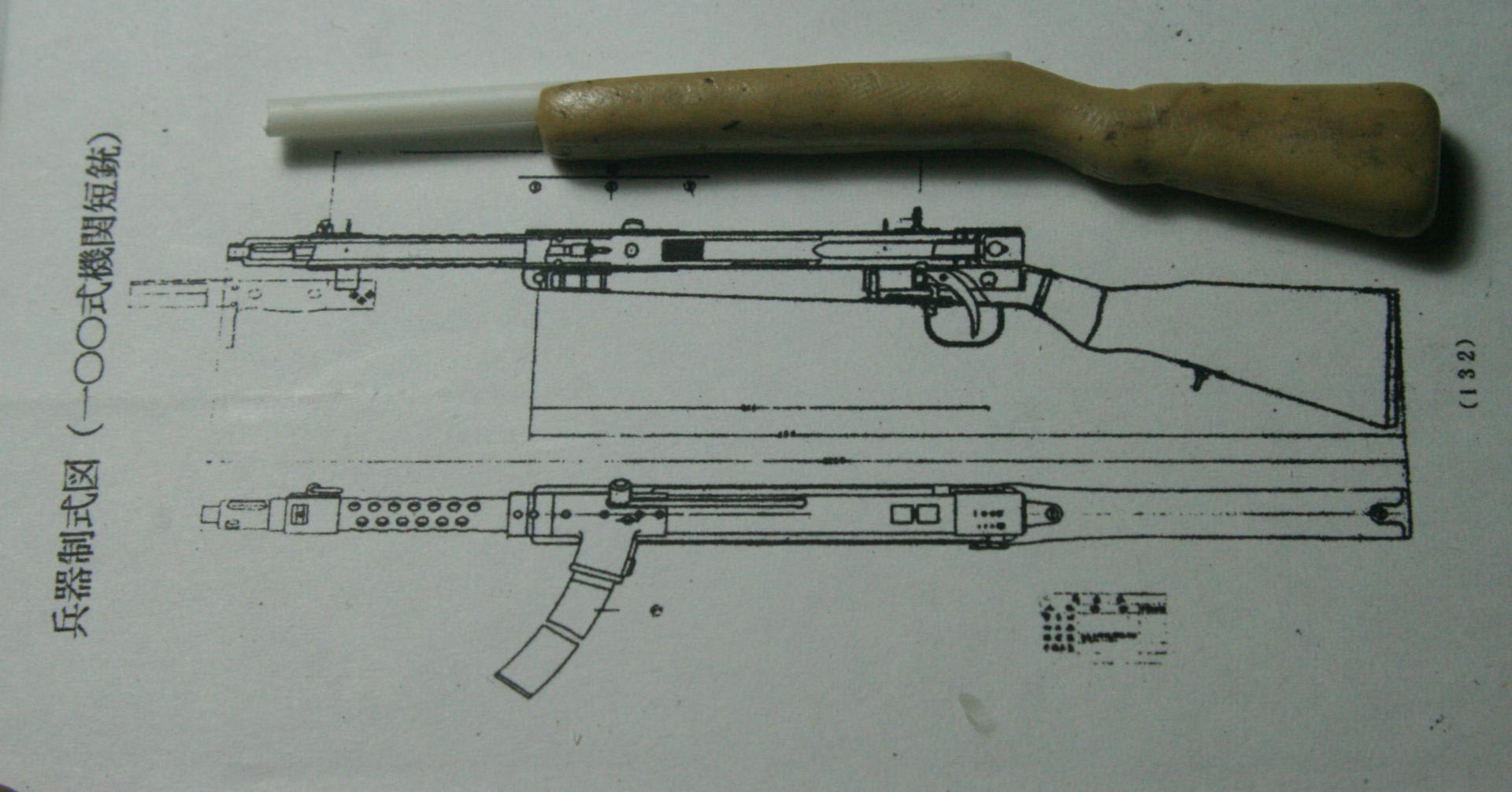

④近接防御用の一〇〇式機関短銃。壁面に弾倉嚢を掛けてます。一〇〇式の隣は砲身清掃用のブラシ(分解式)。三式砲戦車には3丁の一〇〇式が積まれていたようなので、ホルなら1丁くらいかな、と。三式砲の内部については、アーマーモデリングで紹介されてましたので、それを大いに参考にしました。

⑤装甲は正面50ミリ、正面の斜め部分が30ミリ、側面が15ミリ程度と推定しました。50ミリはおごりすぎかな、と思いましたが、まあ模型の世界くらいはいいかな?と。私の希望的推測値です(笑)。50ミリでも全然足りませんけどね、、。ほんとは正面25ミリくらいだったんじゃないかなあと。

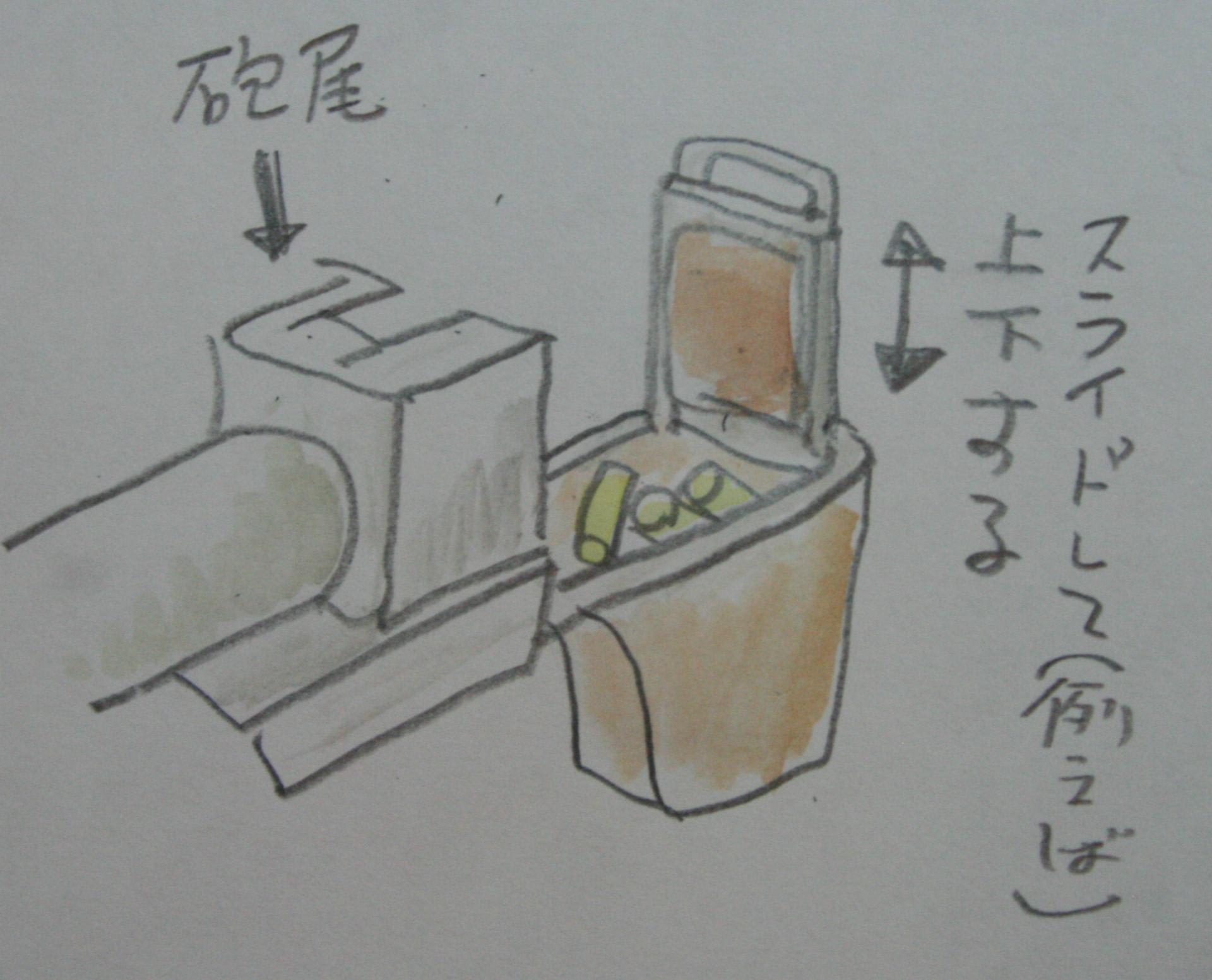

⑥薬莢受けは、前回書いたように、スライド式の後部板を描いてみました。稜線射撃時以外は、ここを上にずらして薬莢を受けます。

⑦砲弾ケースについては、かなり悩みました。どうやっても数が積めないんですね。あれこれ考えて、側面の角度に合わせて、斜めに入れれば何とか左右で30発くらいは積めるかなあ、とそういう形状をひねり出しました。3列だとかなり狭くなるんですが、2列だとまだちょっとましかも。なんであれ、側面の装甲は薄いはずなので、それなら割り切って垂直にしたほうが車内がかなり広くなるんですけどね。なので側面図だけで製作し始めたときは、かなりゆるい角度で作ったんですが、、。砲弾ケースは、足元に一列のものを配置するなどして、私の妄想作なら65発くらいは積めます。実際の九五式も、こまごまと弾薬ケースを付けてて、感心するほどなので、あれこれ入れ込んだんじゃないかなと。でもまあ、65発でも少ないくらいですけど。辻本氏は、牽引式の弾薬車があったのでは、と推測されてます。それも、十分ありえますね。

⑧エンジン吸気用のダクト。これは九五式と同じです。結構大きな口が開いてます。旧軍戦車にベンチレーターがないのは、これがそれを兼ねてたからなんですかね?その辺もよくわかりません。ホルの場合は、オープントップなので、発砲煙に関する心配(有毒ガスです)はなかったでしょうね。

⑨走行装置も、九五式と同じです。操縦手の左はシフトレバーです。右が右側の走向ハンドル。

⑩手前が無線機。奥が走行関係の計器類の一部。計器板はひざの上にもあります。無線関係は、ほんと資料も知識も無いので困りました。ヘッドホンの詳細もよくわかりません。無線機ともどもネット上などで、写真を集めて製作しました。無線機を積んでるのなら、車外にアンテナがないとダメなんですけど、搭載方法もこれまたわからないので製作ではオミットしてます。日本戦車の通信関係のまとまった資料がほしいんですけどね、、。

⑪機関短銃用の銃眼。「日本の火砲」の図面に三式砲と同形式のものが書かれてたので付けました。ただ、車内が狭いのでちゃんと撃てたかどうか、、。妄想をさらに膨らませると、全長が短い試製二型機関短銃の車載型が搭載されたかもしれませんね。

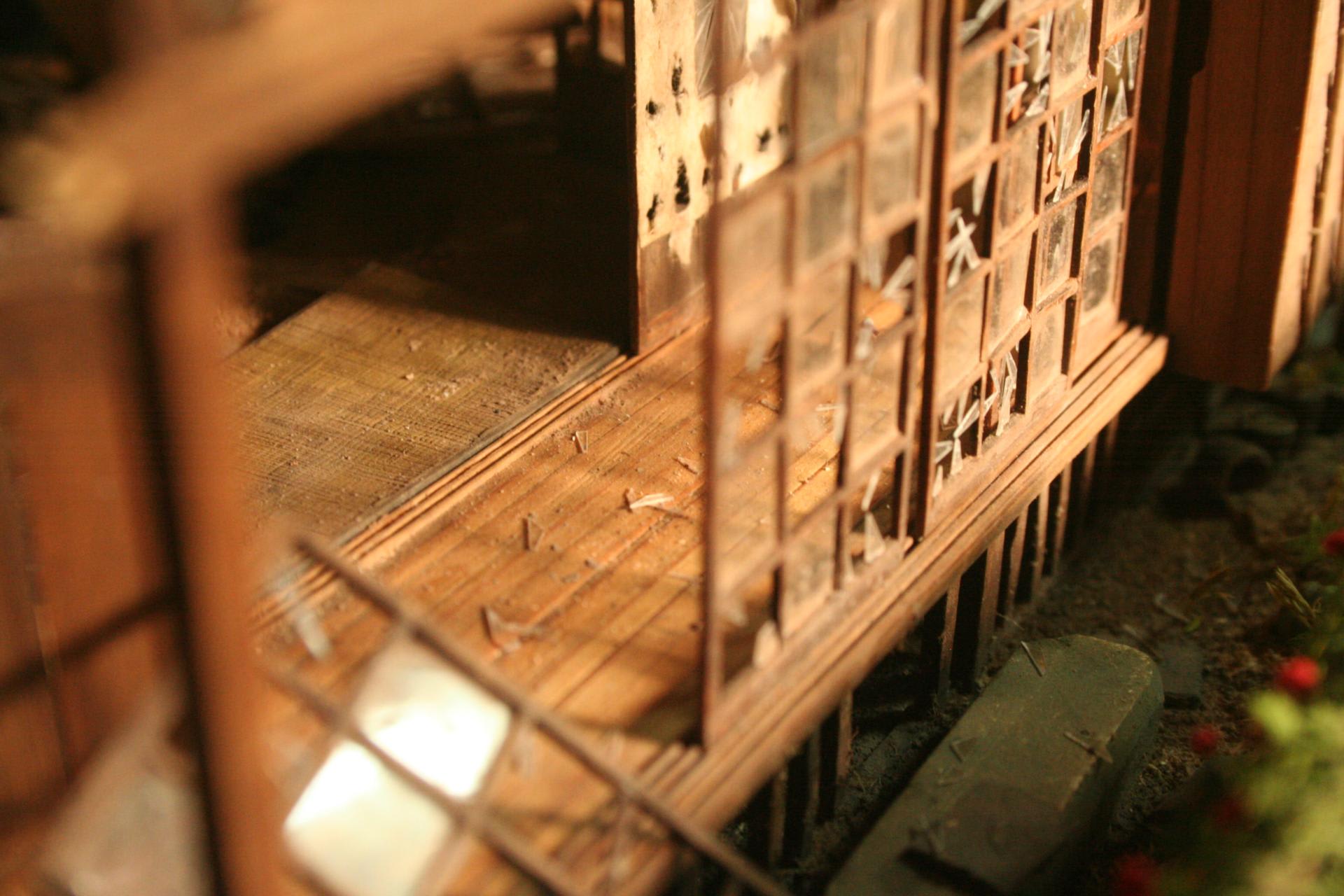

内部の工作途中写真です。砲弾ケースの蓋は、1枚だとこのように車外にはみ出てしまいます。今から考えると、1列ずつそれぞれについてるほうがそれっぽいかもしれませんね。無線機の上にある雑嚢には手榴弾が入ってる、という設定。

反対側がこちら。砲手の足元にあるのが砲弾ケース。ここで30発です。九五式はこの場所に車載重機用の弾倉ケースがあります。砲手シートの後ろにある箱が、一列5発入りのもの。一〇〇式の奥にあるのが砲身清掃用のブラシ。三式砲も一〇〇式、ブラシともども大体この位置にあります。一〇〇式の弾倉嚢は、この後で銃口の上側の壁面に付けました。改めて見ると、この辺はもうちょっと何か積めそうですね、、。水筒とか糧食を置いてもよかったかも。

というわけで、それなりに作りこんではいるのですが、例によって完成するとほとんど見えなくなっちゃいました。ははは。

次は、車体外部についてです。今回はこれで最後なので、もう少しだけお付き合いください(笑)。こちらも、

全部妄想と推測なので、ご注意ください。

①オープントップなので、雨よけのキャンバスがあったんじゃないかと思います。シート状のものじゃなくて、車体に固定して、巻き上げるタイプにしました。

②車長用のペリスコープも必要と思ったので付けました。オープントップですが、戦闘中に頭を出すのは危険ですからね。ドイツのマーダーⅡなんかは、顔をひょっと出したらすぐ外が見えそうなのに、わざわざ側面にペリスコープをつけてますから、こういうのは割と切実に必要なんでしょうね。ライフルしか持っていない敵歩兵からすると、装甲車両から顔を出してくれるのは、ほんとチャンスですものね。宮崎駿氏の漫画「泥まみれの虎」でも、カリウスがひょっと顔を出す一瞬のチャンスを、ソ連の狙撃兵が待ち受けている描写がありましたが、まあそういうことなんでしょう。ペリスコープは九七式中戦車などのキューポラハッチに付いてるのと同型です。

③砲手も、照準器以外にも外を見られるほうがいいので、ペリスコープを付けました。三式中戦車の砲塔にあるような、取り外し式にしました。外を見られる人間は、多ければ多いほどいいはずですので。

④防盾と前面装甲板の隙間をふさぐキャンバス。普通に考えると、つけるならイージーエイトみたいに全周を覆うようにすると思うのですが、そうするとせっかくの砲基部が見えなくなっちゃうので(笑)上部だけにしました。

⑤ライトは九五式と同じです。戦闘時はくるっと後ろに向けられるようになってます。この方式だと、カバーが要りません。かしこいですね。これも辻本氏に教えてもらいました。多分、車内にレバーとかがあって、車内から向きを変えられるんじゃないかな、と思うんですけど、どうなんでしょうね。作例では、一個は割れてしまったようにしたので、正面を向けたままにしています。

⑥車両の角度を確認するためのバーです。赤白の目盛りが塗装されてます。操縦手はこの目盛りと、外の風景を比較して、車体の向きの角度の目安にします。三式砲にこれがついていたそうなので、それにならいました。模型の目盛りは、もっと細かいです(イラストは適当に塗ってしまった)。これがあると、車長の指示通りに微妙な方向操作ができるんじゃないかな、と思います。

⑦天井が広くて間延びしたので、猫を描きました。猫は、真夏でも暑いトタンの屋根で寝てますね。平気なんでしょうかね。

⑧前回と女の子のキャラを変えてみました。変わってないって?服と髪形が違うじゃないですか!! ちなみに、わかりにくいですけどラング兄さんのポーズのつもり(笑)

というわけで、おしまいです。メチャクチャ長くなってしまいましたね。ここまで読んでくださった方(いるのかなあ、、)ほんとにありがとうございました!

次回は、実戦編です。「ホル、もし戦わば」です(笑)

でも、いろいろあってどうも2週間では準備できそうにない感じです。なので、次回は別の話題をはさみます。すいません。というわけでこの続きは約1ヵ月後になります。って、残念がる人はいないですね(笑)

それでは。

※この車両を使ったジオラマは月刊アーマーモデリング2015年4月号にて紹介されています。興味のある方はぜひ誌面をご覧ください。

参考までに、掲載時のお知らせのエントリーはこちらです。

http://blog.goo.ne.jp/morio1945/e/0a2c497d62f7526393c4bee1bfb09f3a

生産国や形式などでいろんな差異はあるのですが、これらが砲身を動かす一般的な構造です。しかし、かなり乱暴なまとめ方なので、参考程度にしておいてください。例えば、砲身が後退する砲は、砲耳は後座用のレールについたりしますが、省いてます。戦車砲なら砲耳が別のところ(防盾とか)に着いている場合もあるなど、細かいことを言うと多種多様なので、、。

生産国や形式などでいろんな差異はあるのですが、これらが砲身を動かす一般的な構造です。しかし、かなり乱暴なまとめ方なので、参考程度にしておいてください。例えば、砲身が後退する砲は、砲耳は後座用のレールについたりしますが、省いてます。戦車砲なら砲耳が別のところ(防盾とか)に着いている場合もあるなど、細かいことを言うと多種多様なので、、。

ただ唯一、疑問なのがキャタピラです。「日本の戦車」「日本の大砲」ともども、キャタピラの幅を広げて起動輪を「内部嵌合式」にした、専用のものが用いられたと解説されています。円盤状になっている起動輪は、そのためのものと推察されます。この車両は、砲塔式の戦車と違い、砲の向きを変える場合は車体を左右に移動させる必要があるのですが(車体を移動させなくても、砲は左右計20度動かせますが、360度の砲塔式に比べるとかなり限定されたものです。この辺はドイツの突撃砲と同じですね)、九五式のキャタピラは幅が狭いので、少しづつであろうとも超信地旋回を繰り返すと最悪キャタピラが外れるないしは切れる可能性があります。なので、足回りに何らかの改良を施す必要はあったかと思います。例えば、イタリア軍のセモベンテは、ドイツ軍に接収された後、起動輪にキャタピラ脱落防止用の爪が追加されてます。イタリア人がのほほんと使ってるときは問題なかったんでしょうけど、ドイツ人が突撃砲的な使い方をしようとしたとたん、キャタピラがバンバン外れちゃったんでしょうね、、。

ただ唯一、疑問なのがキャタピラです。「日本の戦車」「日本の大砲」ともども、キャタピラの幅を広げて起動輪を「内部嵌合式」にした、専用のものが用いられたと解説されています。円盤状になっている起動輪は、そのためのものと推察されます。この車両は、砲塔式の戦車と違い、砲の向きを変える場合は車体を左右に移動させる必要があるのですが(車体を移動させなくても、砲は左右計20度動かせますが、360度の砲塔式に比べるとかなり限定されたものです。この辺はドイツの突撃砲と同じですね)、九五式のキャタピラは幅が狭いので、少しづつであろうとも超信地旋回を繰り返すと最悪キャタピラが外れるないしは切れる可能性があります。なので、足回りに何らかの改良を施す必要はあったかと思います。例えば、イタリア軍のセモベンテは、ドイツ軍に接収された後、起動輪にキャタピラ脱落防止用の爪が追加されてます。イタリア人がのほほんと使ってるときは問題なかったんでしょうけど、ドイツ人が突撃砲的な使い方をしようとしたとたん、キャタピラがバンバン外れちゃったんでしょうね、、。

まあ、ここまでくると妄想の領域なのですが(笑)製作時はここまで思い至らなかったので、九七・一式の薬莢受けにならったものをつけてます。

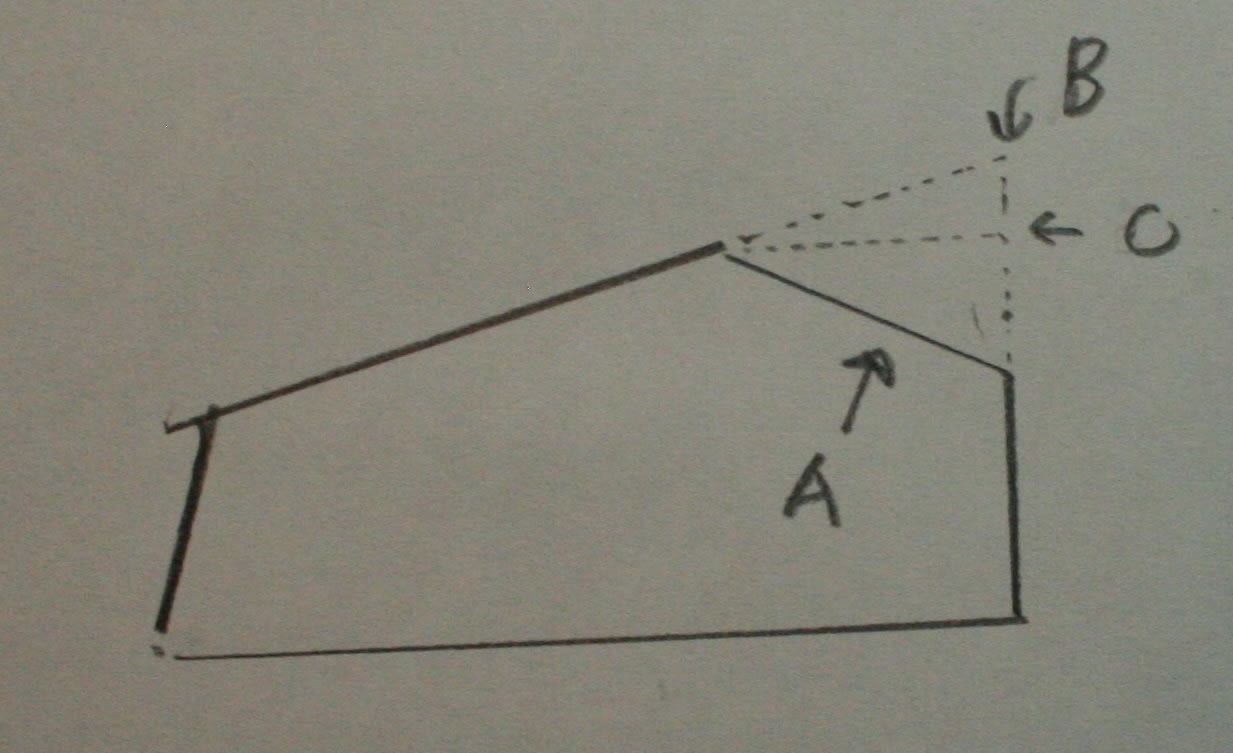

まあ、ここまでくると妄想の領域なのですが(笑)製作時はここまで思い至らなかったので、九七・一式の薬莢受けにならったものをつけてます。 さらに、完全密閉式にするのであれば、上面後部を斜めに切り取る(Aのライン)必然性がなくなってしまいます。天井をそのまま戦闘室後部まで延長すれば、車内はそれだけ広くなりますし(Bのライン)、かつ稜線射撃時の正面投影面積は変わりません。でも、それだと全高が高くなってしまうので、後部上面を水平にすれば(Cのライン)、車内の広さはさほど変わりません。密閉式なら、Cのラインにするのが合理的です。なので、AとCの間の空間を殺して密閉式にする理由がちょっと思いつかないんですね(資材の節約、とかはナシにして(笑))。ただ、三式砲のように後部ハッチを大型化するなら話が別です。射撃時にほとんど開放させた状態にできるほどの大きさであれば、納得がいきます。でもそれなら上部と後部が開けばいいだけなので、側面がAのラインになる必然性がなくなってしまいます、、、。だったらやっぱりCのラインかなあ、、いやでも、、というわけで、結局想像は堂々巡りになっちゃうんですが、、。ほんと、写真や図面が発掘されることを願って止みません。

さらに、完全密閉式にするのであれば、上面後部を斜めに切り取る(Aのライン)必然性がなくなってしまいます。天井をそのまま戦闘室後部まで延長すれば、車内はそれだけ広くなりますし(Bのライン)、かつ稜線射撃時の正面投影面積は変わりません。でも、それだと全高が高くなってしまうので、後部上面を水平にすれば(Cのライン)、車内の広さはさほど変わりません。密閉式なら、Cのラインにするのが合理的です。なので、AとCの間の空間を殺して密閉式にする理由がちょっと思いつかないんですね(資材の節約、とかはナシにして(笑))。ただ、三式砲のように後部ハッチを大型化するなら話が別です。射撃時にほとんど開放させた状態にできるほどの大きさであれば、納得がいきます。でもそれなら上部と後部が開けばいいだけなので、側面がAのラインになる必然性がなくなってしまいます、、、。だったらやっぱりCのラインかなあ、、いやでも、、というわけで、結局想像は堂々巡りになっちゃうんですが、、。ほんと、写真や図面が発掘されることを願って止みません。

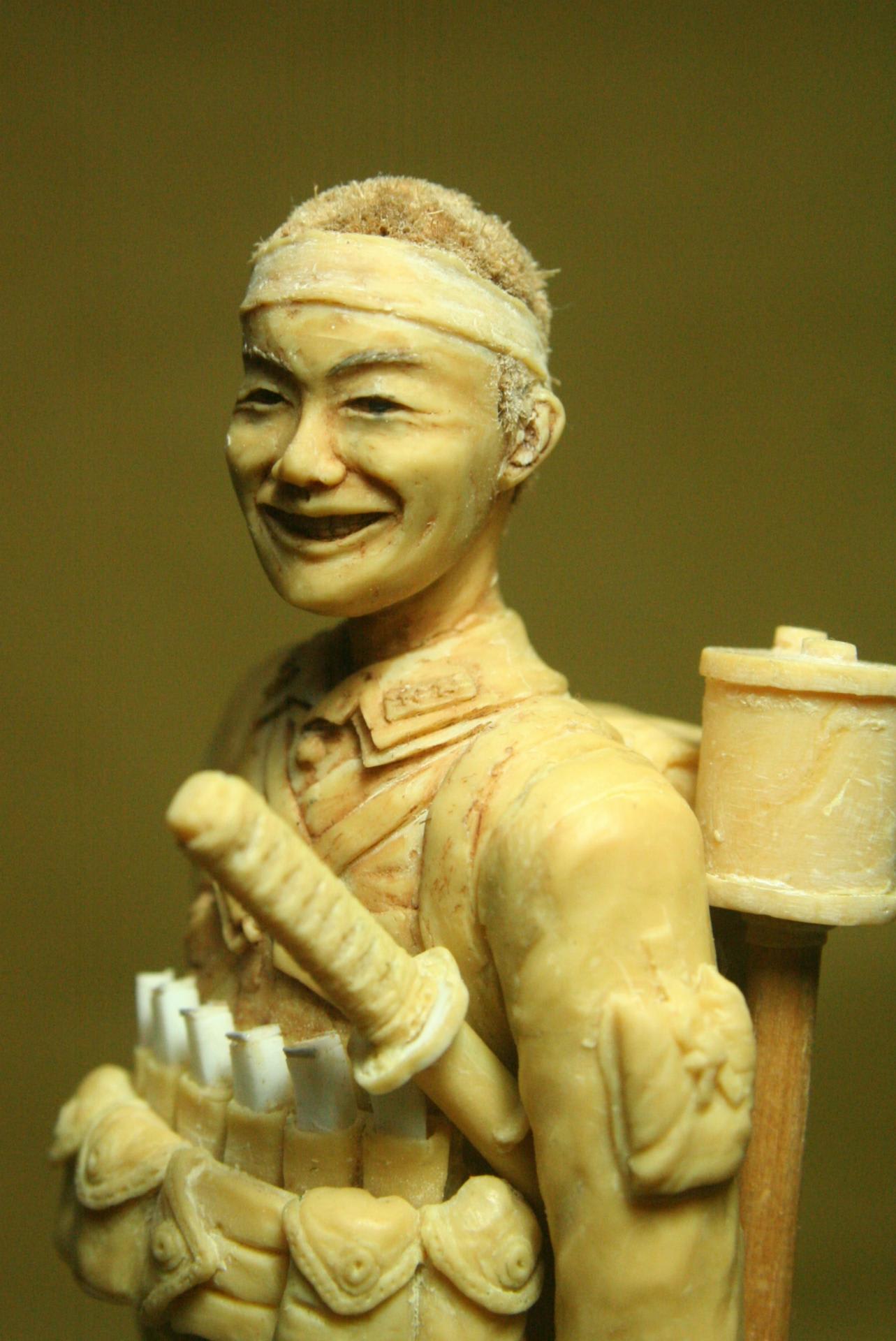

写真をあれこれ見て皺を再現しようとしましたが、体勢によって皺の感じがころころ変わりますので、それっぽい風にするのに苦労しました。ほんと皺は難しいですね。

写真をあれこれ見て皺を再現しようとしましたが、体勢によって皺の感じがころころ変わりますので、それっぽい風にするのに苦労しました。ほんと皺は難しいですね。

こういう、誰にでもなじみのあるものは、適当にやっちゃうとすぐ変だとバレちゃいますので、できるだけ頑張ります。

こういう、誰にでもなじみのあるものは、適当にやっちゃうとすぐ変だとバレちゃいますので、できるだけ頑張ります。 バックルも最初エポパテで作ったのですが、どうもなにか実感に乏しいので、真鍮線と板鉛で作り直しました。

バックルも最初エポパテで作ったのですが、どうもなにか実感に乏しいので、真鍮線と板鉛で作り直しました。 こっちのほうが、キラッとしていいアクセントになるような気がします。

こっちのほうが、キラッとしていいアクセントになるような気がします。

手は作ってるとなんかドキドキします。顔も作ってて不思議な気分になりますが、それによく似た気分です。それぞれ一番人間らしい部位だからでしょうか。「ひとがた」を作るという行為には、なにかこう人を特別な気分にさせるものがあるのかな?という気がします。顔もそうですが、手もちょっとした違いでも違和感が出てきますので、大変です。なんでかな?とよくよく考えると、手は、多分一生の中で一番よく見る自分の身体の部位なので当然なのかもなあと。手ってほんと不思議です。

手は作ってるとなんかドキドキします。顔も作ってて不思議な気分になりますが、それによく似た気分です。それぞれ一番人間らしい部位だからでしょうか。「ひとがた」を作るという行為には、なにかこう人を特別な気分にさせるものがあるのかな?という気がします。顔もそうですが、手もちょっとした違いでも違和感が出てきますので、大変です。なんでかな?とよくよく考えると、手は、多分一生の中で一番よく見る自分の身体の部位なので当然なのかもなあと。手ってほんと不思議です。 早く塗装してみたいのですが、ここが頑張りどころかなあ、という気もします。まあ、急ぐ旅でもありませんので、あせらずじっくり取り組みたいと思ってます。

早く塗装してみたいのですが、ここが頑張りどころかなあ、という気もします。まあ、急ぐ旅でもありませんので、あせらずじっくり取り組みたいと思ってます。