先日、パソコン内のフォルダを漁っていたところ、2011年ごろに製作したジオラマの製作途中の写真が出てきました。全体を紹介しようかな?と思ったのですが、かなり大変なので、今回はストラクチャーの土蔵だけに絞って、製作方を交えて紹介します。

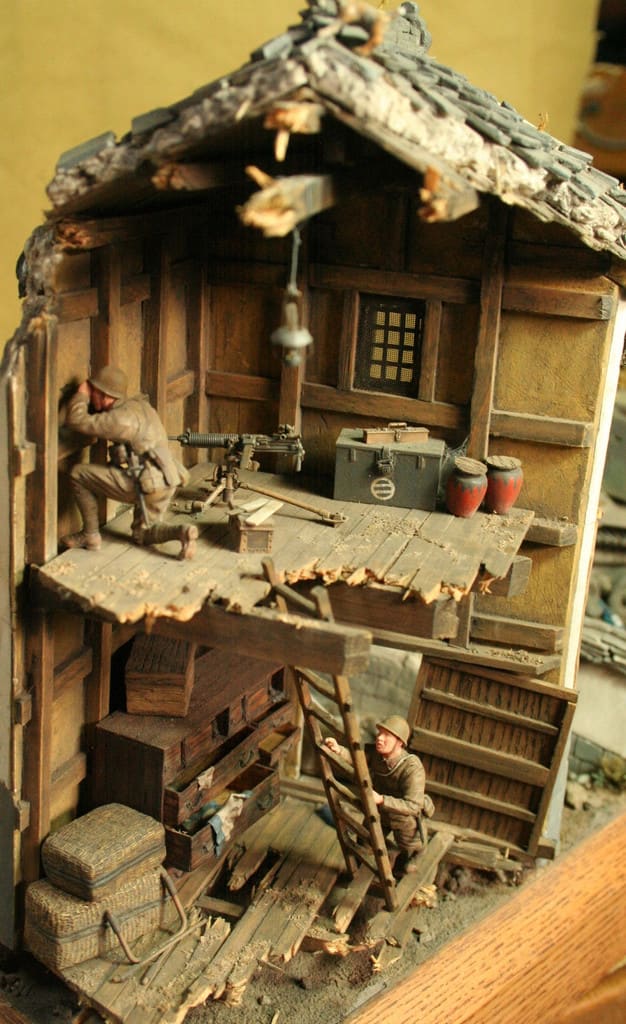

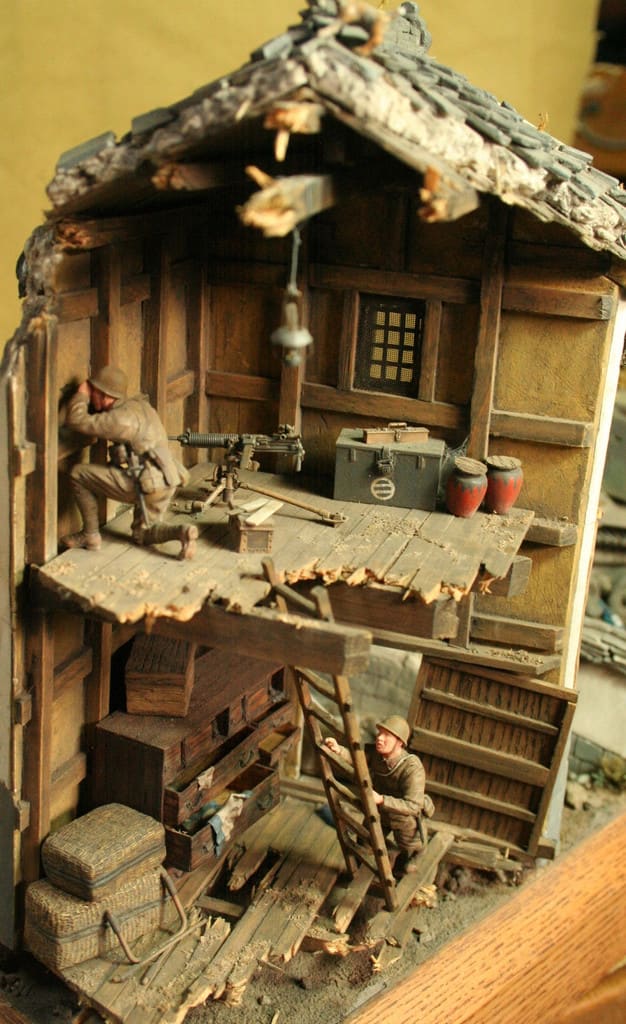

例によって(笑)本土決戦のジオラマです。土蔵は半壊し、機関銃陣地となり兵士たちが米軍を待ち構えている、という設定。

内部の再現はジオラマの見せ場だったので、出来るだけ作りこみました。

こちらが全景。後述しますが、大半を紙粘土で作っています。なので壁の白はほぼ無塗装です。

扉や庇も紙粘土です。

瓦は紙粘土を薄く延ばしたものを、乾燥後に切り出して再現。雨どいはつり用の板鉛です。

土塀も紙粘土。お地蔵さんはエポパテです。お供え物を置いてます(笑)植え込みは、綿にドライパセリをまぶしたもの。

瓦は、どう考えても一枚一枚作るしかなく、非常にメンドクサイのです。でも、そのおかげでこういう風に崩れた感じにも出来るわけです。

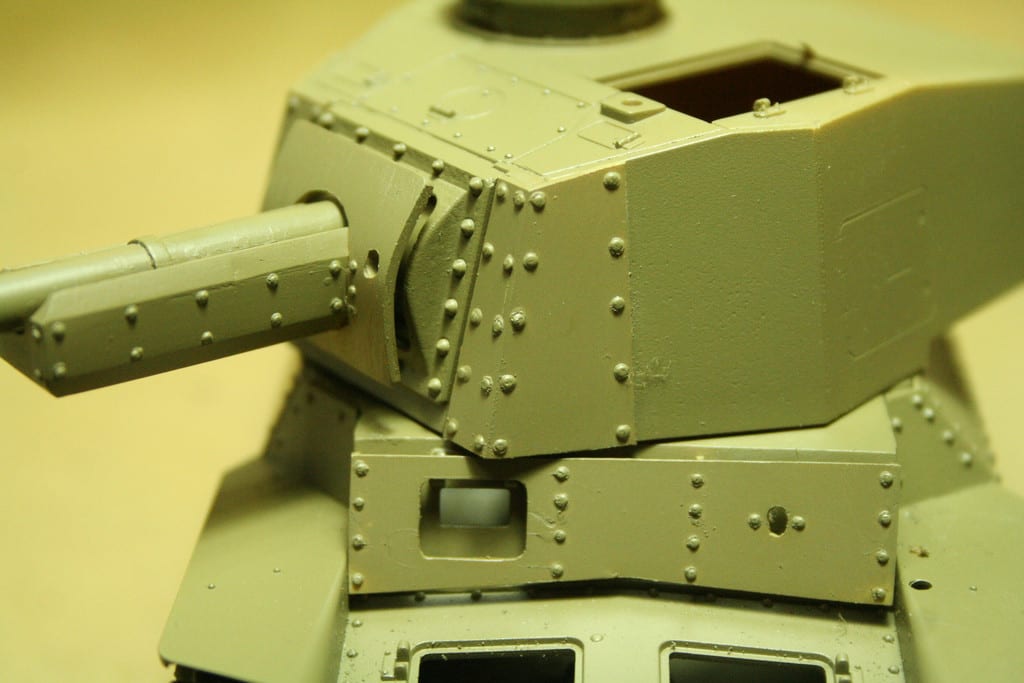

壁の穴は、銃眼と観測用の小窓です。銃眼は射界を広げるために漏斗状にしてあります。

二階の窓は、鉄の格子と網を張ってます。なんかそれっぽいかな?と。日本の建物はヨーロッパの建物などと違って、私たちにとっては身近なものなので(当然ですけど。でも最近はどんどん減ってるのが残念、、)ちょっと変なだけで違和感を抱いてしまいます。でも、何が違和感の原因なのかいまいちよくわからないこともあります。

対処・解決法としてはいろんな写真集を見たり、現物をみたりして、そういう「それっぽいポイント」、、いや、、「それっポイント」(笑)を蓄積していくしかないのです。が、それは一朝一夕で獲得できるものでもなく、じっくりやるしかないわけです。

井戸のポンプは確かエポパテ製。ハンドルは洋白線だったかな?バケツはモデルビクトリアのエッチング。ひしゃくは板鉛と楊枝で作りました。紙粘土、板鉛、楊枝は、日本建築モデラーにとってかなり重要なマテリアルです(笑)

ポンプの基部が土蔵の壁と一体となってます。これは確かつげ義春氏の漫画の背景にこういうのがあって(建物は土蔵じゃなかったですけど)「ああ、いいなこれ」とありがたく頂戴しました。

ハシゴを置いて、登ろうとする兵士がいることで、1階と2階の空間的なつながりができるかな?と思ってそうしたんですけど、どんなものでしょうね。

たんすは木の薄い板でつくりました。たんすからはみ出ている着物と行李はエポパテ製。手前に置いているパイプ状のものは、九二式重機の移動時用のハンドルです。

ほんとは、もっと小物を置いてゴチャゴチャした感じにしたかったんですけど、時間的にちょっと無理でした。

土蔵の1階の床は、板張りにしてます。農家だと普通は土間なんですけど、資料では板張りだったのでそうしました。もちろん、農家でも板張りの床の土蔵はあると思います。多分。

ランプのホヤは透明ランナーを伸ばしたもの。笠は板鉛。あとは適当な金属線で。ジオラマを動かすとゆらゆらゆれるのがいいなあ、と(笑)

扉も木の薄い板で作ってます。木製のものは木で作るとリアルでいいですね。基本塗装の手間も省けますし(笑)

2階も、もうちょっとゴチャゴチャさせたかったです。あと、重機の前にカマス(藁製の袋)とかで作った土嚢を積んでもよかったかなあ、と。

あと、柱などにノコギリの刃の跡がばっちり残ってますね。このころはここまで気付かず、そのまま使ってたもので、、。今は作るときにきちんとペーパーをかけています。でも、これはこれで荒っぽくていいかな、という気もします。

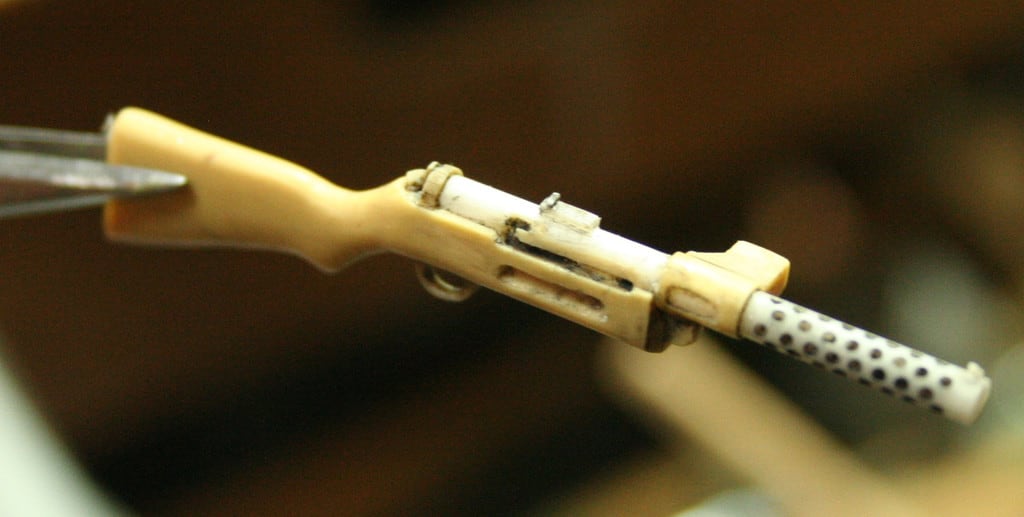

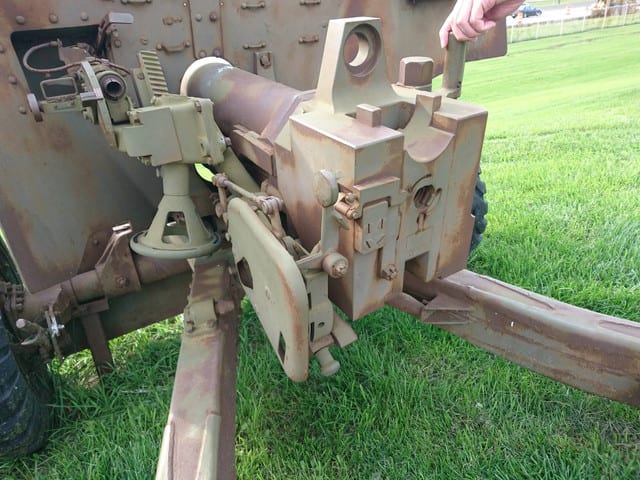

九二式重機はピットロード製。このキット、メチャクチャよく出来てますね。傑作だと思います。

壺のところのクモの巣、わかりますか?これ本物なんですよ(笑) 何年か、むき出して放置してたときに張られたようです。ううむ、リアルだ、、。クモ君、グッジョブ!

壺はエポパテ、長持は確か何かのキットの弾薬箱をいじりました。錠前は確かプラ板。家紋は適当に描いたかな?九州が舞台なので、轡(くつわ)十文字(わからんマーク)にしたらよかったなあ、と後から思いました。

柱や梁は出来るだけきちんと再現しようとしました。でも、まあそれなりです。窓の上の柱2本は短く切ってしまい、継ぎ足してお茶を濁してます(笑)

ここからは製作途中の写真です。まず紙粘土を板状にしたものを箱組みします。粘土の板は最初からきっちり平面を出すわけじゃなくて、乾燥後に当て木に張った目の粗い紙ヤスリで削り出してます。メンドクサイのですが、サクサク削れるので、案外時間は掛かりません。

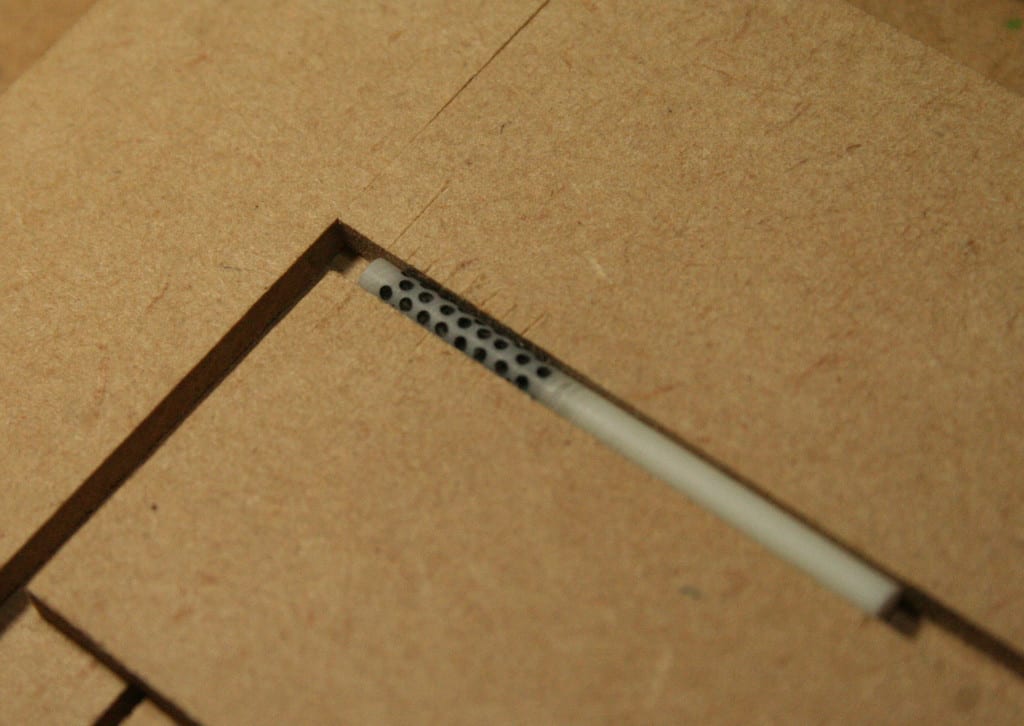

石の目地は鉄筆でけがいてます。これも、材料がやわらかいのでサクサクとできます。下に敷いているのが資料となった本(後述)の図面。この図面を立体にしているわけです。

柱や梁はホームセンターで売っている桧の角棒。床板も桧の細い板です。屋根の板はバルサです。厳密にいうと、柱の規格サイズとちょっと違ったり、板もかなり分厚かったりするのですが、まあ雰囲気重視で。

こういう柱や板のサイズ的なものは、厳密にしようとしたら大変な上に、現物自体多分まちまちなので、見た目の違和感がなければOKかな、と思ってます。

柱などはほんとは壁に埋まっているみたいなんですけど、そこまではとてもできないので、壁に貼り付けるだけにしてます。

柱と梁と天井の関係性を理解するのはほんと大変でしたね。もちろん今も完全に理解できてるわけじゃないんですけど。見慣れたものはわかってるつもりになってしまうのですが、いざ作ってみようとしたら「?」「?」の連続です。

こうやって見ると、ほぼ紙粘土ですね。制作費、かなり安いです(笑)。でも、紙粘土自体はちょっといいやつ(400円くらいの)を使ってます。100均のは、削り出したらケバがものすごくてちょっと使えません。

瓦にちょっと塗っている灰色は、溶きパテです。これで目止めをしてます。そうすると、ラッカー塗料がちゃんと乗ってくれます。溶きパテを塗らないと染み込んじゃうんですよね。

柱や梁は、エナメルの茶系色をうすめて、染み込ませるように塗っていきます。木を使うと、これだけでそれっぽくなってくれるのでいいです。

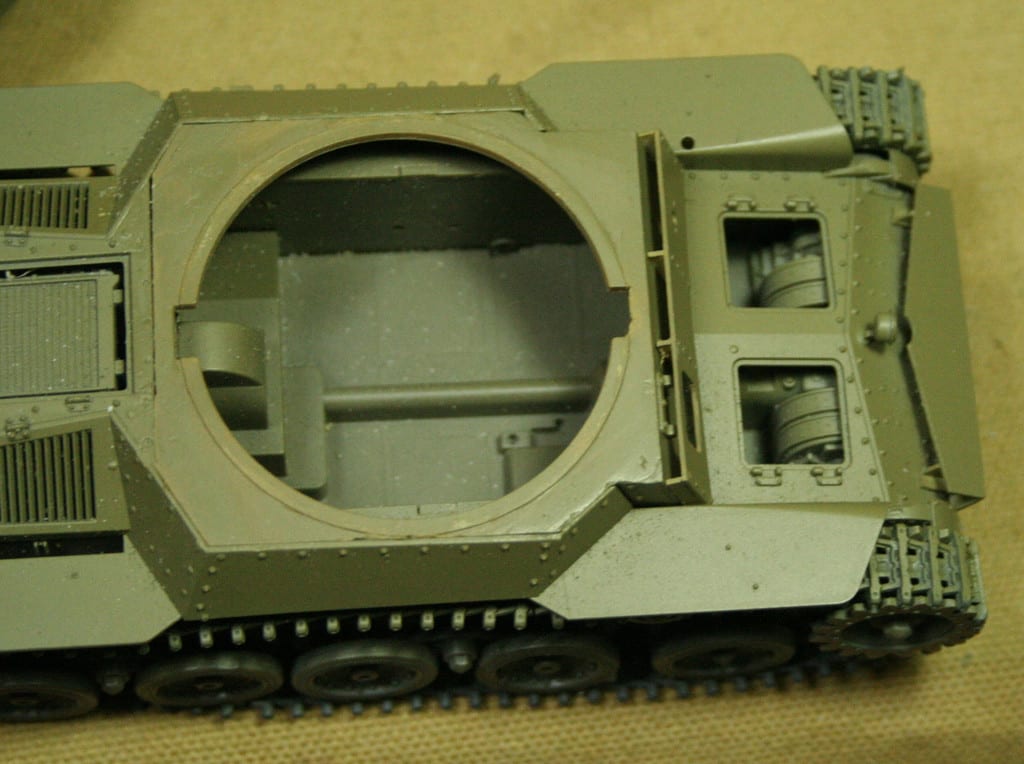

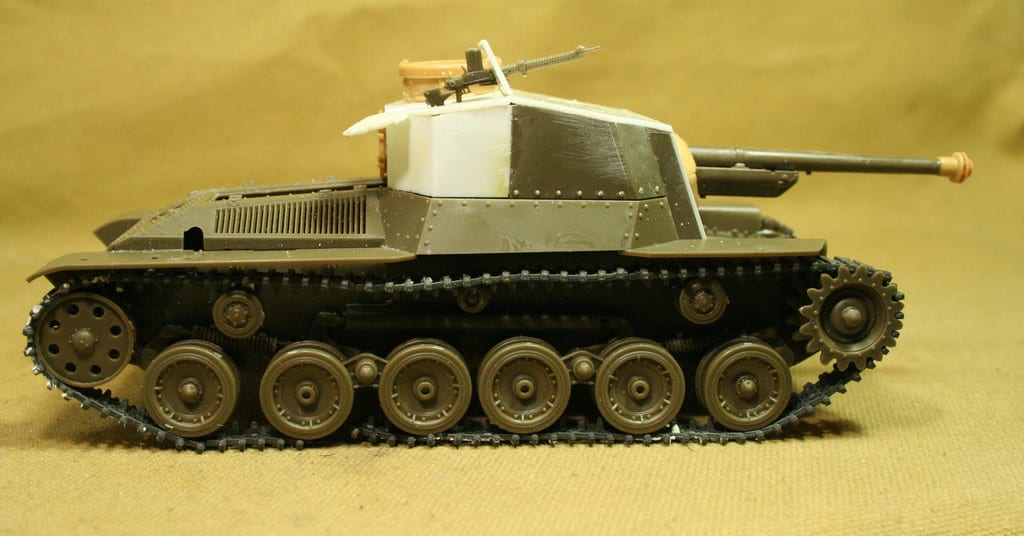

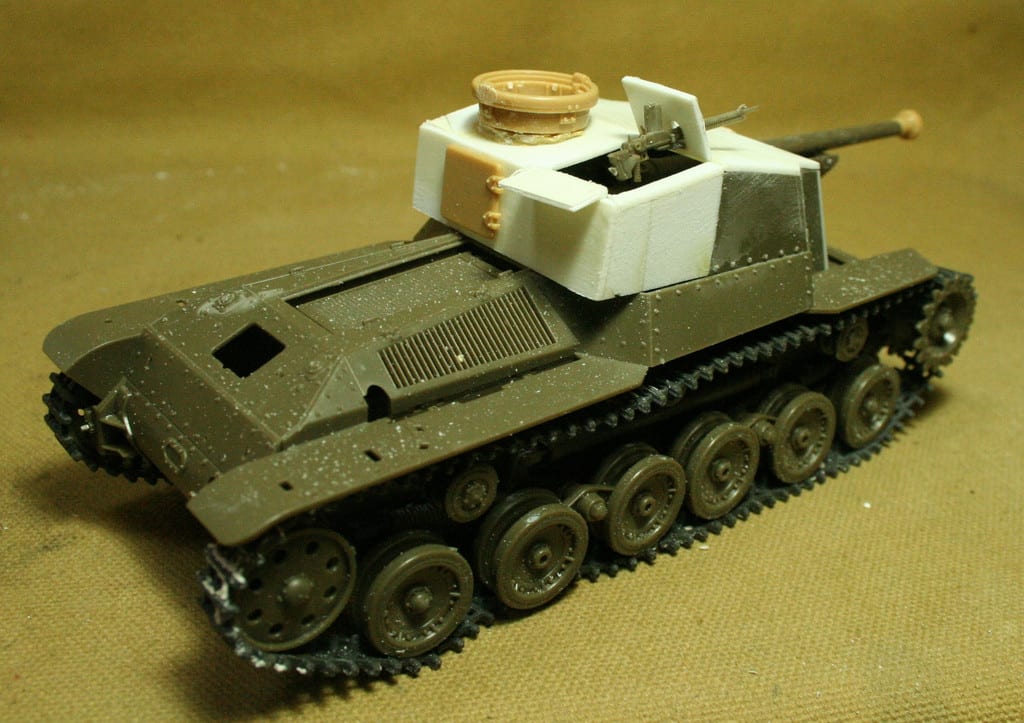

こちらがジオラマの全景です。三式砲が主役で、米軍の進撃を女学生が伝えに来た、というようなシチュエーション。

三式砲含め、全部を紹介したら大変が起きるので(笑)土蔵だけにしたわけです。また、今回久しぶりに眺めてたら、もうちょっと作り込みたい&作りなおしたいなあと思いました。

でも、それはそれで大変だなあ、、。それをする暇があったら新しく何かを作った方がいいような気もしますし、、。どーしたもんでしょうね。

こちらはおまけ。女学生はエポパテでフルスクラッチ。自転車はタミヤのをエッチングパーツ(メーカーは失念)でディテールアップ&日本風に改造。

女学生は胸がちょっと大きすぎですね(笑)自転車はブレーキのあたりとかがちょっと壊れてますね。自転車は作ってて楽しいので(多分4台くらい作ってます)また作りたいです。

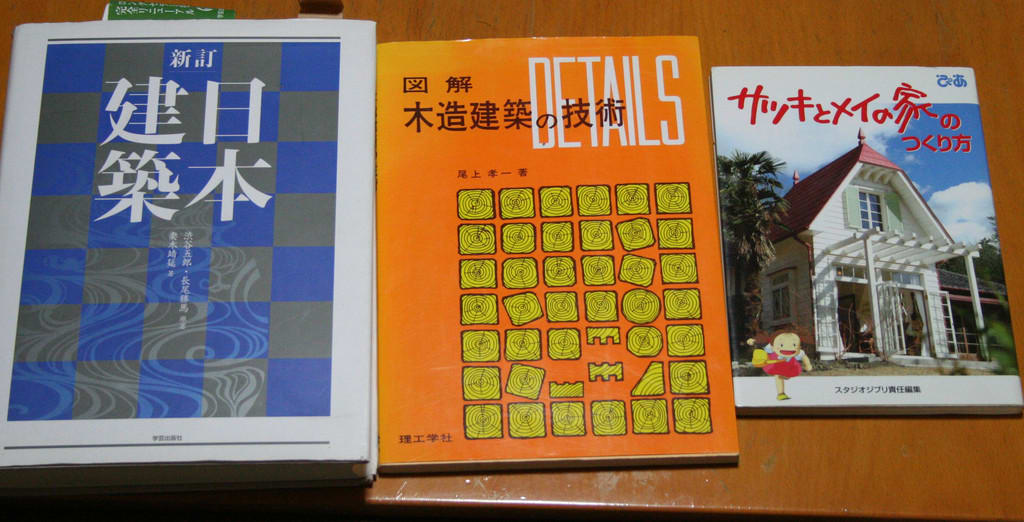

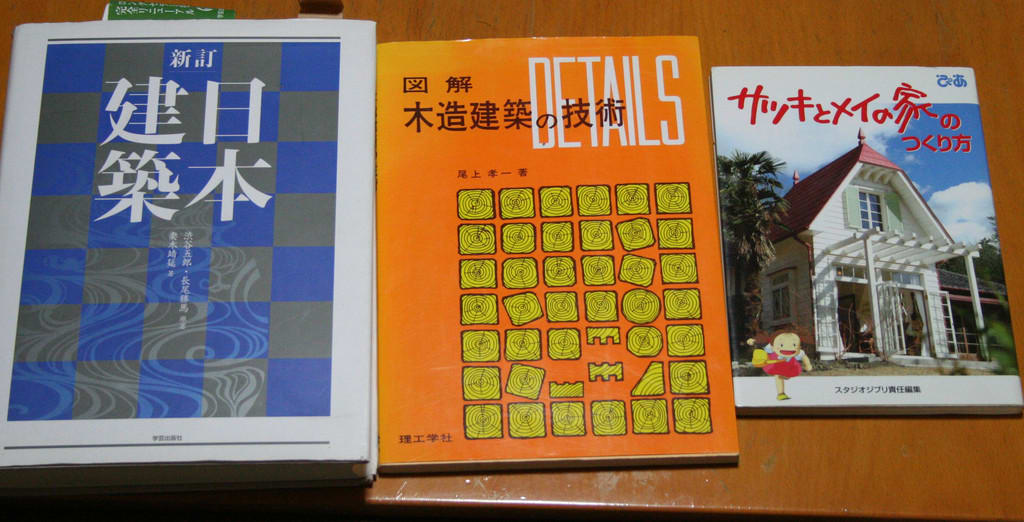

資料としては、「新訂 日本建築」(学芸出版社)に土蔵の内部構造が寸法入りで詳しく解説されていて、とても参考になりました。っていうか、この本が無かったら作れなかったですね。あと、日本家屋を作るには「図解 木造建築の技術」(理工学社)「サツキとメイの家のつくりかた」(ぴあ)の2冊もとても参考になります。

「日本建築」は、ほんと凄い本でして、寺社建築から一般住宅までの構造を歴史的経緯を含めながら逐一解説しています。例えば、鳥居でもたくさんの決まりがあって、各部の寸法も決まっていることをちゃんと説明してくれてます。この本を知ってから何でも適当に作れなくなってしまいました(笑)

「木造建築の技術」は大工さんなど、プロを目指す人の教科書みたいな本です。なので、柱の継ぎ手や天井裏の構造などがとてもよくわかります。ただ、プロ用なので素人の私は、該当箇所を何度も何度も見なければ構造を理解することができなかったですね。もちろん、この辺は才能の有無もあるかと思います(笑)

このジオラマの数年後、日本家屋のジオラマ(アーマーモデリングに掲載してもらいました)を作ったのですが、それはこの本がなかったら作れませんでしたね。日本家屋は、戦前と戦後でちょっと違うのですが、大枠では同じもののようです(素人なのでめったなことは言えないんですけど、、)。その辺の違いを意識していれば、こういう現行の本も十分な資料となるわけです。

「サツキとメイの家のつくりかた」は、「となりのトトロ」に出てくる家を完全再現するというプロジェクトの経緯を追って紹介した本です。あの家は戦前の建物なので、それをゼロから完璧に再現するのはほんと大変だったと思うのですが、かなりキッチリやっていることがわかり、びっくりしました。建設途中の写真がたくさんあるので、当然内部構造についてもよくわかります。壁の構造などは、この本の写真を見て納得しました。巻末にこの家の図面が寸法入りでかなり細かく載っているのもポイント高しです。

昭和期の建物の写真集とかは、ありがたいことにあれこれ出てるんですけど、さすがに構造や作り方までは紹介されてないので(当然ですけど)、それらを参考に作ろうとしても「ここはどうなってるの?」と手が止りまくるんですよね。なので、これらの本は模型を作るという意味ではとても参考になるんじゃないかなと思います。

ただ、こういう建物を作る際、細かいところばかりに気をとられたり、間違いを恐れたりしすぎるのもどうかな?という気もします。土蔵に限らず建物って、千差万別で「絶対」というものがないように思います。施主の要望や予算、土地のサイズ、周辺の地形などであれこれ変わりますからね。実際、現実の建物でもイレギュラーな作り方をされているものによく出会います。そのまま再現したら「ここ間違ってるよ」と専門家に指摘されるような(笑)

なので、作る上ではあくまで「それっぽく」なってればいいかな?と。ただ、できる範囲、わかる範囲ででも作り込まなければとたんに「ウソっぽく」なってしまいます。ほんと、難しいですね。

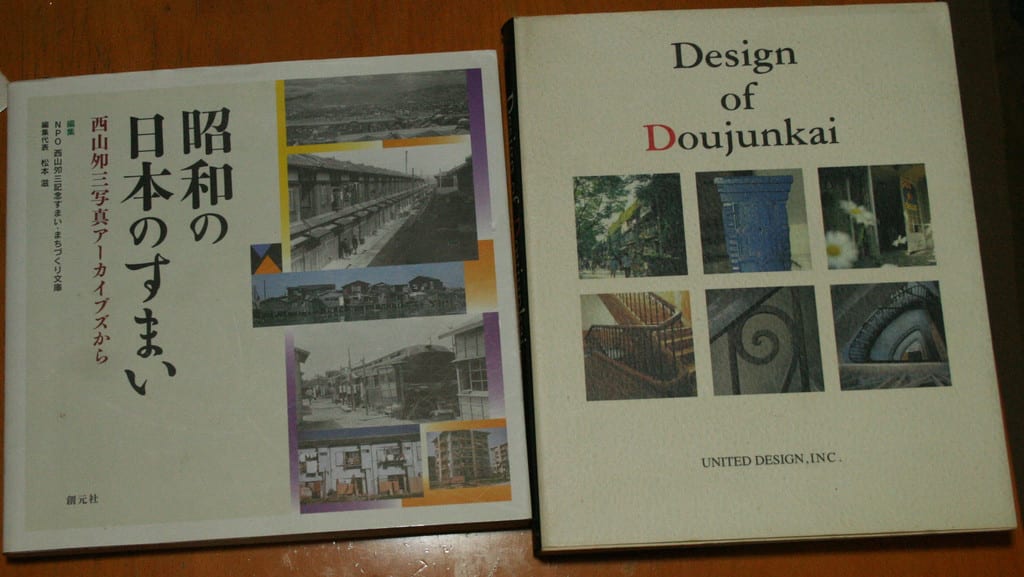

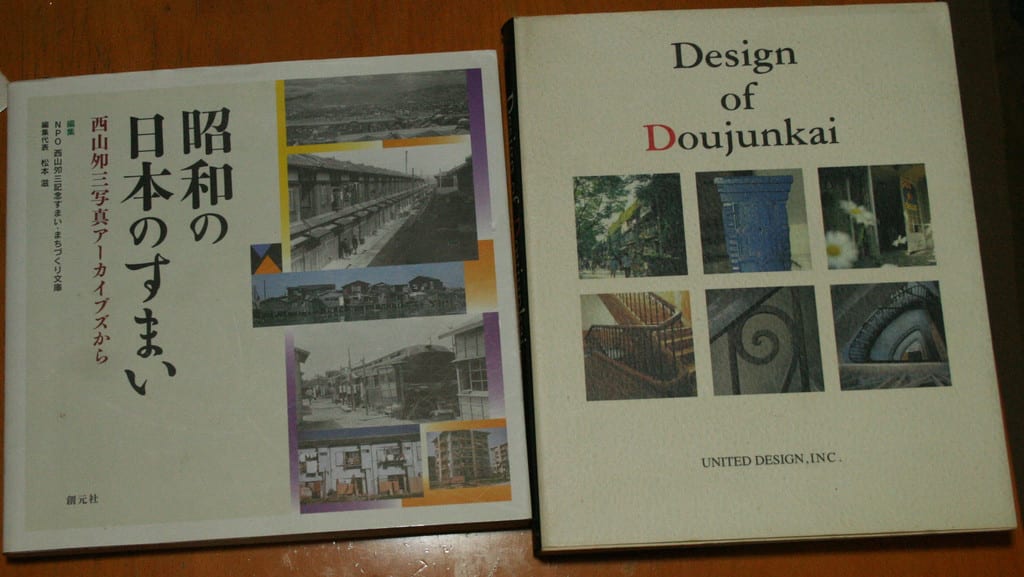

資料をもう少し。「昭和の日本のすまい:西山夘三写真アーカイブズから」( 西山夘三記念すまい・まちづくり文庫)と「Design of Doujunkai」(建築資料研究社)もとてもいい本です。「昭和のー」は、戦前戦後の庶民的な住宅を多くの写真でこれでもか、というくらい詳しく紹介していてかなり役に立ちます。文化財的な建物ではなくて、集合住宅、炭鉱住宅、終戦直後のバラックやバス住宅など、渋い住宅が間取り図込みで載ってて、本土決戦モデラー(いるのか?)必携かと。「Designー」は、同潤会アパートの紹介本。外観だけじゃなくて、ドアとか手すり、ポストなどのディテール写真が多くて、これまた参考になります。同潤会アパートも、いつかジオラマに取り入れたいと思ってます。

というわけでおしまいです。メチャクチャ写真を載せてしまい、長くなってしまいました。最初は写真の数を出来るだけ少なくしようと思ったんですけど、取捨選択時に悩みすぎて頭がクラクラしてきたので「えーい!もう載せれるだけ載せてまえ!」と暴走してしまいました(笑) 最後までお付き合いしてくださった方、ほんとうにありがとうございます。

日本の建物はまだまだ作ってみたいのがあれこれありますので、これからもジオラマにしていきたいと思ってます。

アーマーモデリング掲載のジオラマは、一度試し撮りしてエントリーにしてます。誌面ともども、よかったらご覧になってみて下さい。

「Sweet Home」試し撮り

https://blog.goo.ne.jp/morio1945/e/b57d5f51ab6886af6463a27cfe78fff9