今回は、プラモデルのパッケージについて思うところをちょっと描いてみます。

先日、私が所属する模型クラブの展示会がありました。毎年、展示会では会員の不要キットのフリマが開かれてます(当然、格安です。売り上げの一部は寄付しています)。もちろん来場者のみなさんに向けた企画なのですが、やっぱりというか、なんというか、会員も買うわけです。会員のキットを会員が買うという「タコ足共食い企画」でもある訳です(笑)

フリマ出品者の中には、自分のキットの売り上げの利益を見越して、キットを買う人もいるのですね(つまり、それは私のことだ)。毎年グッとこらえるのですが、気が付くとなんだかんだと買ってしまってます。行きと帰りの荷物の量があんまり変わらないような(笑)

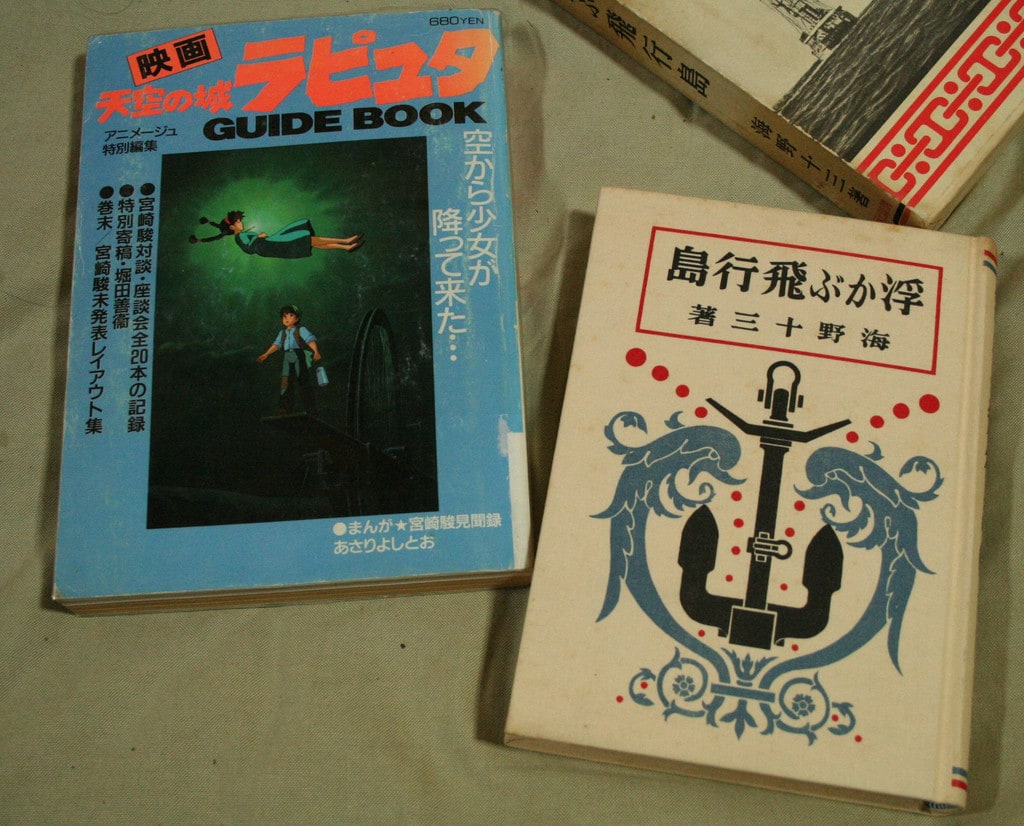

こちらは、会員のY氏が出品し、私が買ったアビアB534とPZL37。当然、どんな飛行機かはよく知りません(笑)でも、飛行機のカッコよさと箱の渋さにしびれてしまいました。

いわゆる「張り箱」で、あまり質がいいとは言えないボール箱ということもあって、手で持ったときの重量感と質感はなかなかのものです。いつごろのキットなのかな?箱絵の感じといい、実にたまらん逸品です。

キット自体もとてもしっかりしているようです。箱いっぱいにランナーが詰まっている、このギチギチ感もいいですね。

もったいなくて、作りたくても作れない、、、というか、作らないまま持ってるほうがいいな、と思わせてくれるいいキットです。

この2つのキットを眺めてたら、プラモのパッケージについてちょっと書きたくなってしまった、というわけです。とはいえ、もちろん、いつもの通りそんなたいした内容にはならないです(笑)

私は今よりも昔のキットのほうが基本的に好きですね。日本のも海外のも、なんというか箱絵と箱の佇まいがいいんですよね。特に好きなのがエレールの72の飛行機キットです。

プラモの箱絵、という枠を逸脱しているような感じが実に素晴らしいですね。「プラモ印象派」とでもいいましょうか(笑)特にブロッシュ174のはじけ方はハンパナイスです。エレールは何度か箱変えをやってますが、最近、この頃の箱で再販してますね。やっぱり人気があるからなのかな?と。

日本のももちろん負けてはおりません。ハセガワの72の飛行機キットの旧箱は傑作ぞろいですね。私が子供のころは、この箱の時代でして、模型店でいちいち「うわー!カッチョいい!!」と感嘆していました。

広角気味のメッサーは実に素晴らしいですね。傑作だと思います。

で、最近の各社のキットの箱絵もとても素晴らしいのですが、トータルではなぜかいまいち昔のキットの魅力には及んでいないような気がしてなりません。なんでなんでしょうね?ノスタルジックな、世代的な刷り込みかな?という気もするのですが、それだけではないな、とも。

エレールのカラスの旧箱と新箱です。これを比べても、どっちが魅力的かというと、やっぱり旧箱じゃないかなあ、と。中身は全く同じものなんですけどね。プラモって不思議ですね。中身とは別の、箱とかデザインで魅力が高まったり低くなったりします。

この2つは、箱絵と箱全体のデザインが魅力に大きく関係しているのがよくわかる好例かと。あと、意外と印象を左右しているのが箱の紙の厚さ(つまり重さ)です。手に持ったときのボリューム感って、かなり大事なポイントなんですよね。

最近のでは、エアフィックスの飛行機のキットがいいなあ!と思ってるのですが、それはなんでかな?と考えたら、キット自体の出来が凄い、というのももちろんあるのですが、それに加えて箱のボリューム感が大きいんじゃないかと。。

下側の箱が折り箱(っていうのかな?)になってて、なんかイイ感じの重さになってるんですよね。これを計算してやってたとしたら凄いかも。あと、ランナーを箱のサイズぴったりにしているのも密度感を高めるためなのかな?という気もします。この辺は、機会があればエアフィックスの社長さんに聞いてみたいところです(どんな機会だ(笑))。

というわけで、昔のキットがいいなあと思うポイントは、なんというか「トータルのゴージャス感」なんだろうな、と。プラモデルって「未完成の状態が完成品」という不思議な商品です。なので「完成形が商品」のものと違って、箱や説明書の重要度がかなり高いんですよね。なので、中身だけじゃなくて、トータルでゴージャスになればなるほど「イイ感じのキット」になるのかな?と。

また、昔のキットと今のキットを比べると、昔のは「見せ方」にかなりこだわってましたね。先日紹介したLSのモーゼルも、箱を開けると、本体を構成する主なパーツが透明のパック(これ、なんていうんでしたっけ)に入れられて「ビッシィィ!」と決めちゃってます。

いやー、実にゴージャスです。

私の子供の頃は、とにかく店頭で箱を開けて中身を検分するのが常識でした。なぜかというとキットの情報なんてないので、その場で現物をみて判断するしかなかったんですね。もちろん何より可処分所得が少ないということもあり(笑)、キットの購入に当たってはかなり必死・決死(大げさだ)の決断が必要だったのです。もちろん、がさつに箱を開け閉めしてたらお店の人に注意されるので、それなりに紳士的な振る舞いも必要な、なかなか難儀な時代でした。今から考えたら、箱に紐をするとか箱を開けられないようにするのは簡単なことなのですが、逆に箱を開けて検分できるようにしていないと誰も買ってくれない、ということだったんだろうな、と。箱を開けられないようにしているお店は、あんまり人気がなかったように思います。今はそういう店は普通ですけど、それはこちらの情報量が増えて、開けなくても大体分かるようになったからなんだろうな、と。

話がずれました(笑)。で、このモーゼルみたいに箱を開けるとゴージャスなパッケージに「コンニチハ!」されると、子供たちはタマランかっただろうなあ、と。私が子供の時には、LSのプラモデルガンはすでに店頭で見ることはなかったのですが(多分、私より5-10年上の年代くらい?)、当時の子供たちのコーフンぶりが目に浮かぶようです(笑) このキットは当時1500円で、今なら4000円くらいの感じでしょうか。ほんと、「次に大金(お年玉とか)が入るまで売れないでくれよ!!」って祈ってたんじゃないかなあ、と。

パッケージのゴージャスさ、というとタミヤを抜きにしては語れませんね。こちらはホンダF1です。初版ではなくて、1983年のホンダF1復帰記念の再版(初版は1967年!)です。知人の方が「もう作らないから」と無償で譲って下さいました。ほんとに嬉しかったです(Mさん、ご無沙汰してます。お元気ですか?)。

名著「田宮模型の仕事」でも、ハイライトのひとつとなったキットなので、ご存知の方は多いかと思います。なんというか、当時のタミヤの情熱がガッツリ詰まっているようなキットです。これはもう「タダのプラモ」じゃないですね。いや、タダでもらったんですけど、そういう意味じゃなくて(笑)

「田宮模型の仕事」でも印象的な一節だった、タイヤの入ったパッケージがたまらんです。サスペンションのバネやピンセットと共に、透明なパックに収められた状態を見てると、ほんとにもうたまらん(語彙が足りてないな、、)ですね。開けるのがほんともったいないです。タイヤの下地に、ホイールの絵を印刷しているのも実に心憎いです。こういうの、今となっては「当たり前じゃん」って気もするんですが、当時は革新的だったんじゃないかなあ、と。モーゼルもそうなんですけど、箱を開けたときに「完成形をイメージさせてる」んですよね。

タイヤのパッケージ以外も、ランナーに「HONDA」ロゴのベロをつけたりとか、説明書が2色刷りだったりとか、箱を開けたときのテンションを上げる要素がいっぱい詰まっています。また、ランナーの成型色が白、黒、銀、メッキと分けられてて、無塗装でもそれっぽく完成させられるようになっている配慮もさすがです。

このキットは発売当時大ヒットしたそうですが、さもありなん、という感じです。「とにかくゴージャス」なんですよね。誕生日とかクリスマスプレゼントにもらって、飛び上がった子供たちがたくさんいたんだろうなあ、と。「プラモデルがステイタス」だった時代を象徴的するようなキットですね。

で、このキット私も作りたくてウズウズしてるんですが、もったいなくて作れません。ほんと、作るの楽しそうなんですよね。もう一個、誰かくれませんかね(コラ!)

タミヤのキットで、私がとても好きなのはMMシリーズの小箱です。これ、なんと言う通称なんでしたっけ?(さっきからこればっか。ほんま、もの知らんな、お前)要するに、上下に分かれてない、主にフィギュアセット用に使われてる、比較的安価なアイテムのアレです。この箱そのものについては、あんまり語られることがないような。でも、これもMMの地歩を固めた箱だと思ってるんですけどね。先に書いたように、子供の頃は手持ちの資金が少ないので、安価なこの箱のシリーズって味方みたいな存在だったんですよね。上限で350円くらいでしたから。例えば、Pak40みたいないっちょ前のアイテム(笑)でも350円で買えた、ってのは大きかったです。安価にするためにこういう簡易なパッケージにしたのかもしれないのですが、逆にこのパッケージが小物キットのステイタスを上げていたように思います。

オートバイセットの箱絵は、私の中ではMMのなかではベストです。これ、レイアウトからなにから凄い!と思ってるんですけどね。日本陸軍歩兵セットも、たまらんです。箱絵の力の入りようは他のキットと一線を画しているように思うんですが、気のせいでしょうか。中身ともども、なんか凄いオーラが出ているキットだと思います。私にとってのMMの総合ベストキットは、これですね。

話がずれますけど、今10個目です(笑)もちろん、中身はほとんどなくて(改造につかってます。ちょっと前まで日本人のヘッドや日本軍の装備はこれのみで、ほんと貴重でした)箱だけです。同じキットがたくさんあるのを見ると、なぜかテンションが上がりますが、これもやっぱり刷り込みなんですかね。

裏側とか側面の解説や装備の絵も、このキットに限らず何度も何度も見て楽しんでましたねえ、、。

ブリスター・袋入りタイプのキットもたまらんですね。でも、私は年代的にこういうキットを店頭で見た記憶はありません。レッドスターのラグ3も、エアフィックスの32のフィギュアも、以前前述のフリマで買ったもの(笑)

昔は、こういうキットが店頭でつらくられて(方言・ぶらさげられてて、の意)売られてたわけですね。これも、モーゼル同様に「中身を見せる」ことで、購買意欲を刺激していた(笑)んでしょうね。

このへんは今はほとんどないタイプなので、逆にとても新鮮です。箱を開けると少ない面積内で出来るだけの情報を詰め込もうとしていることがわかります。エアフィックスのフィギュアのキットはカラー面では塗装の見本図が載ってます。

裏面のモノクロ印刷面は、細かく作り方が載っててびっくり。

こういう配慮って、嬉しいですよね。

こんな感じでちょっと紹介しただけでも分かるように、古今東西、各メーカーはいろいろな工夫をされています。その辺の機微を感じられるのが受け手の醍醐味、のような。でも、ここ最近は凝ったパッケージをしているメーカーはどんどん少なくなっているような。タミヤですら、往年の凝り方には至っていないような気がします。インストも、ファインモールドは組み立て説明以外の実車解説や戦記にもかなり力が入ってて、読み応えがありますが、他のメーカーはもひとつかなあ?という気がします(偉そうですいません)

でも、それも仕方ないんだろうなあ、と。パッケージとかに凝ると、すぐコストに跳ね返ってきますからね、、、。一見どうでもいようなところなので、どうしてもコストカットの対象になっちゃうんだろうなあ、と。でも、プラモって、買うほうからするとやっぱり中身が欲しいだけで買ってるわけじゃないんですよね。「トータルでグッとくるようなものが欲しい!」わけで。作るとか作らないとか、関係ないんです(笑)買うだけ、持ってるだけで満足できるようなものが欲しいんです。最初に紹介したポーランドのキットとかって、そういうのが感じられるからいいんですよね。

いろいろ縁があって、なぜか自分でもキットを作って買ってもらうことになったときに、一番に考えたのはもちろんキット本体のことなんですけど、それと同じくらい大事に考えたのはパッケージでした。

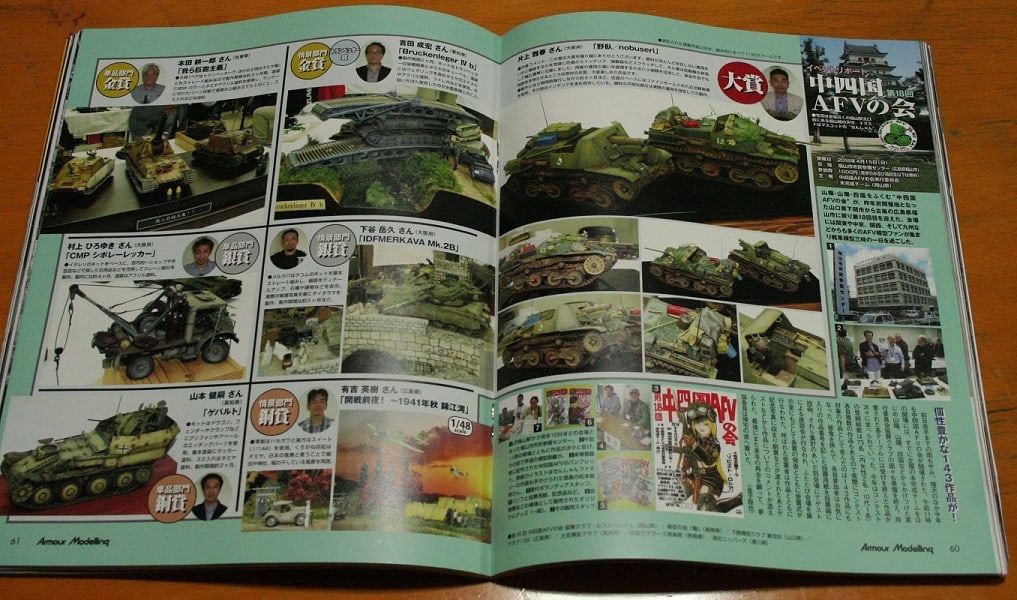

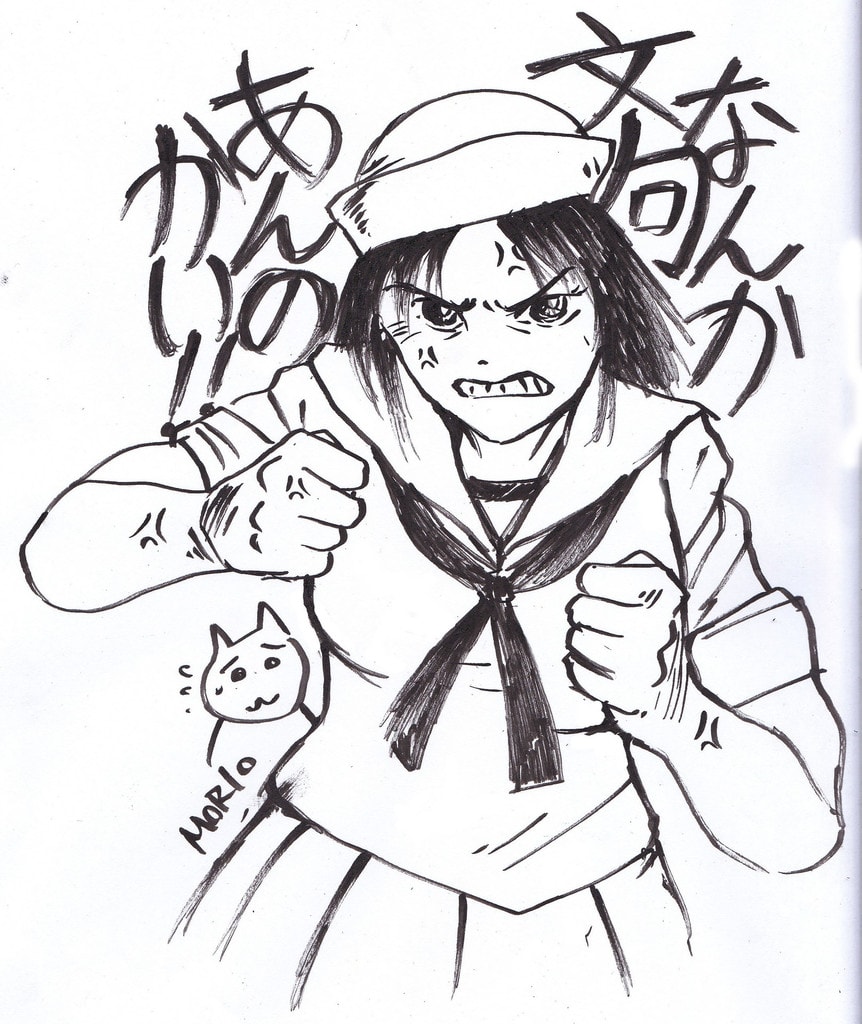

それは、中四国AFVの会のノベルティーキットとして作った、公式マスコットのせんしゃんキットのことです。やっぱりパッケージも頑張らないとアカンな、と思いました。中身だけ買ってもらうのが目的なら、例えばビニール袋にパーツを詰めればそれでOKなんですけど、それじゃやっぱりダメなわけです。トータルのパッケージ込みでバリュー感を出したい、と思いました。なので、出来るだけ頑張りました。

箱も、いい箱にすればするほどコストに反映されちゃうのですが、ここはせっかくの機会なのでいい箱にしました。箱って、結構高いんですよね。箱絵も、手を抜こうと思えば例えばキットの完成品の写真で済ませれたんですけど、そんなんじゃダメ!(笑)ということでちまちま描きました。箱のレイアウトはもちろんアレ(笑)のパロディーです。

説明書も頑張りましたねー。A4の2つ折りですが、ギチギチに詰め込みました(笑)こちらももちろんアレのアレです。これも、練って練って、ネルネルネールネ(くだらなさ過ぎてすいません、、、。思い出した以上、書くしかない)、で結構時間が掛かりました。

やっぱり箱から説明書からなにから、トータルで「買ってよかったなあ」って、できるだけ感じて欲しいんですよね。作ってるときは、「サービス精神」というような、そんなありふれた言葉じゃ説明できないような感じでした。いいものにしようとすればするほど、手間が増えて仕方がないんですけど、とても楽しかったです。もちろん、箱とか説明書の印刷費(厚紙にしたので高くついた)などで価格に反映されちゃったんですけど、、。いまさらながらですが、購入して下さった皆さん、ほんとありがとうございました。

で、何がいいたかったかといいますと、昔のイイ感じのキットを見て自分が感じたような「なんか嬉しい」気持ちを、自分が何かを作ったときにも込めたいな、ってことなんですよね。人って、誰かから何がしかの「バトン」を受け取ってるんですよね。で、次の誰かにその「バトン」を渡すミッションがあるんだろうなと。そういう風に思ってます。

というわけで、今日はこれでお終いです。なんか我田引水なオチになりましたが、気のせいですね(笑)

なんだかんだで、とても大切なキットがどんどん溜まっていって困ってはいるのですが、出来るだけ作っていきたいなと思っています。

でも、うーん、ほんと作るのもったいないなあ、、。とりあえず、無意味な開封(笑)はせず、少なくとも次の誰かが引き取ってくれる状態を維持したいところです。

というわけでまた。

下地はクレオスのラッカーのシルバーで、その上にメタルカラーのアルミを塗って綿棒でこすってやるとピカピカになってくれます。アップにすると荒い仕上げが目立ってアレなんですけど、まあ時間がなかったので勘弁して下さい。

下地はクレオスのラッカーのシルバーで、その上にメタルカラーのアルミを塗って綿棒でこすってやるとピカピカになってくれます。アップにすると荒い仕上げが目立ってアレなんですけど、まあ時間がなかったので勘弁して下さい。