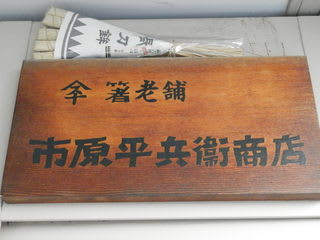

毎日使うものには、ぜひこだわりたいもの。京都には、さまざまな専門店がありますが、ここ「市原平兵衞商店」は、箸の専門店。創業は、明和元年(1764)。宮中御用をつとめた店で、宮中の方々がお口したお箸です。

堺町通四条下ルにあるお店へ、ミモロは、お箸を買いに出掛けました。

堺町通四条下ルにあるお店へ、ミモロは、お箸を買いに出掛けました。「こんにちはー」とお店へ。いらしたのは、8代目のご店主、市原高さんとお嬢様。

「箸は、シンプルなものですが、その種類は多く、日本の文化のひとつでもあります」と。このお店には、約400種類の箸があるそう。

「箸は、シンプルなものですが、その種類は多く、日本の文化のひとつでもあります」と。このお店には、約400種類の箸があるそう。

「ホント、いろんな種類がある~。どれにしようかなぁ~」と、店内の品を見て歩くミモロです。

日本の箸の特徴は、素材が、竹や檜、杉、黒檀など植物素材であること。そして、先端がシャープなフォルムに。中国の箸は、象牙やプラスチック素材で、先端は、太く切られています。また韓国は、銀などの金属が使われます。レンゲやスプーンが添えられる食事スタイルと違い、日本は、箸だけで食べます。

「自分の箸を持つという点も、日本の特徴かもしれません。ですから、毎日自宅で使う箸は、長さ、太さ、弾力や感触など自分の感覚に、合ったものを選びたいですね」と市原さん。そのため、通信販売などはせず、お店に来て、実際に箸を握って、自分に合うものを選ぶのがここのスタイルです。

「うーたくさんあるから迷っちゃうー」

「市原平兵衞商店」では、長年おつきあいのある箸職人さんが、オリジナルの品などを作っています。

そのなかでも京都らしい箸といえば、「みやこばし」と名付けられたすす竹やごま竹を使った箸。

それぞれに趣が異なる渋い感じのお箸です。今や貴重になりつつある素材だけに、ひとつ3000円以上となかなか高級品。ミモロには、ちょっともったいない感じ…。

それぞれに趣が異なる渋い感じのお箸です。今や貴重になりつつある素材だけに、ひとつ3000円以上となかなか高級品。ミモロには、ちょっともったいない感じ…。ここのお箸は、いずれも端整な雰囲気が漂っています。このお店を代表する箸のひとつが、真竹で作られたもの。

竹の艶やかな表面を活かし、また三方を漆で仕上げたものなど。白く見えるのが、竹の表面で、箸の表になります。また、先端は、細く削られているのも、ここの特徴。

「焼き魚を上手に食べられるねー」とミモロ。食材の感触が、ストレートに手に伝わってきそうなお箸です。

「このお箸、長い…」とミモロ。それは料理をするときに使うもの。

先端は、細く、また箸の上の部分も斜めに削られ、ここも料理をまぜたりするのに便利だそう。「両脇を料理に使うんだー」と。

竹の箸だけでなく、塗り箸もいろいろ。塗り箸の産地、若狭で作られたもの。

螺鈿が施された華やかさを湛えた箸です。「毎年、干支の箸をお正月から使われる方もいらっしゃいます」と、箸に詳しい店員さんの細川さん。選ぶのに、相談にのってくれます。

「贈り物にしてもいい?」とミモロ。「はい。箸は、橋渡しという意味があって、縁を結ぶ縁起のいい品として喜ばれますよ」と。

「贈り物にしてもいい?」とミモロ。「はい。箸は、橋渡しという意味があって、縁を結ぶ縁起のいい品として喜ばれますよ」と。贈り物にぴったりのお名前を入れられるもの。

塗りの箸で、名前は、沈金か蒔絵で施します。沈金用の箸は、1050円、1文字525円。また蒔絵用の箸は、2100円、1文字840円です。注文して2週間ほど必要。すでに完成した箸に名を入れるのではなく、作業工程の中で、名入れが行われるそうです。「お名前入りって、特別感があって、贈り物にピッタリかも…」とミモロ。

塗りの箸で、名前は、沈金か蒔絵で施します。沈金用の箸は、1050円、1文字525円。また蒔絵用の箸は、2100円、1文字840円です。注文して2週間ほど必要。すでに完成した箸に名を入れるのではなく、作業工程の中で、名入れが行われるそうです。「お名前入りって、特別感があって、贈り物にピッタリかも…」とミモロ。「このお箸にしようかなぁ…」ミモロが選んだのは、子供の手にあう小さ目なもの。

子供は、手に合う箸を使うことで、美しく、また上手に箸が使えるようになります。

子供は、手に合う箸を使うことで、美しく、また上手に箸が使えるようになります。箸の手入れは、竹でも、塗りでも、柔らかなスポンジで、油を落とし、よく乾燥させること。クレンザーなどでゴシゴシ擦るのは禁物だそう。

竹、杉など塗りがされていない、木の素材を活かした箸は、使う前に水を含ませると、ご飯などがつきにくくなります。「本来は、料理屋さんなどで出される杉などの箸は、水を含ませてだすものなのですが、最近は、そうすると、使い廻しをしているように思う人もいらして、封のついたものを出すところがほとんどです」と。

ここには、他に黒文字や、竹の箸箱なども揃っています。

毎日使う箸…自分の手に合ったものを使えば、料理の美味しさもいっそう…。

*「市原平兵衞商店」京都市下京区堺町通四条下ル 075-341-3831 月~土曜11:00~18:00 日曜・祝日10:00~18:30 不定休

人気ブログランキングへ

ブログを見たら、金魚をクリックしてね。ミモロより

copyright2010Sea Hawk Japan co.,ltd. All rights reserved.

でも 京都って 本当にいろいろな職人さんがいて 専門店もたくさんあって すごい町だなー

というか ミモロちゃんの取材力がすごいんだねー

その中から自分の手にあったものを見つけるの。

実際に握ってねー。

楽しんだよ。お気に入りのお箸なら、料理もますます美味しく感じられるかも・・・。うー困った、また太っちゃうー

すてきなお品を買われたんですね。

ミモロは、お品を売ってないので、

お店に直接きいてみてくださ~い。

よろしく~