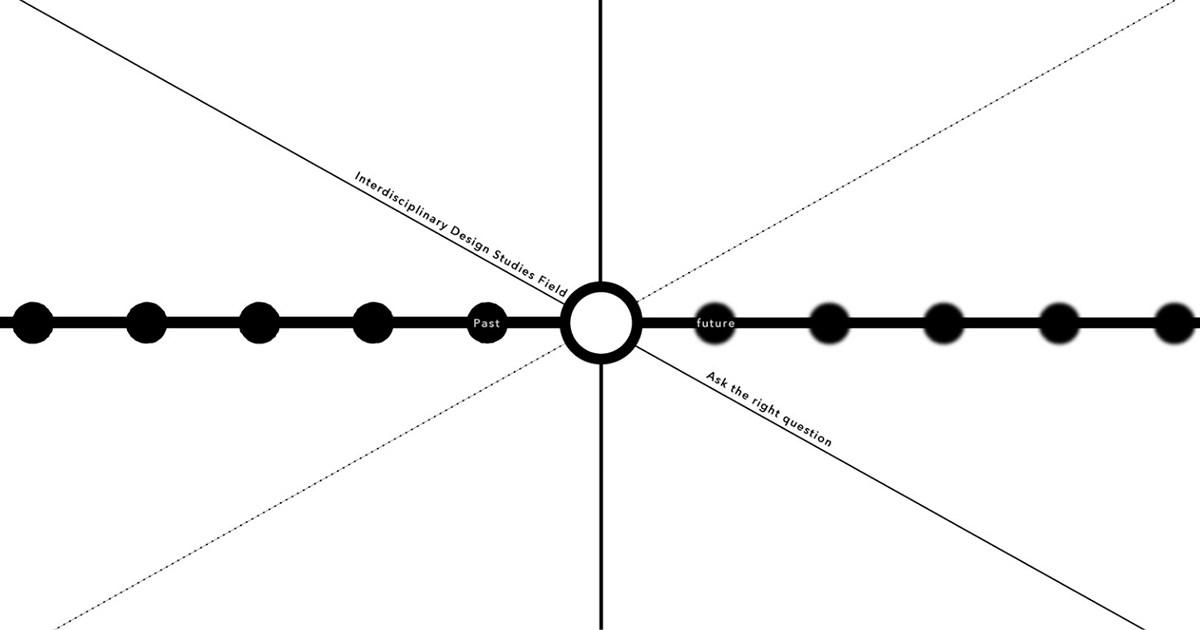

この3月に京都芸術大学大学院学際デザイン領域(IDS)を修了しました。

伝統とデザイン思考の2つの柱で、暮らしや社会の課題を解決していくことを目的とした学び、探究を行う完全オンラインのコース。

2年次の終了研究は、チームで取り組み、自分たちが設定したテーマ、リサーチクエスチョンに対して、解決するためのアイデア、方策を提案し、実装を目指す、というもの。修士論文という形でアウトプットはしていないけれど、最終発表会で発表し、ポスター、報告書としてまとめ上げた。修了研究を一緒に行っていたチームメンバーとは結局1度もオフラインで会うことなく、卒業式が初対面!というのもオンライン大学院ならでは。でも一度も会わずに、研究が進められて、広く深く議論ができただなんて、ほんとテクノロジーの進化はすごいー。

修了してから2ヶ月が経ち、この2年間の学びってなんだったんだろう?とそろそろちゃんと振り返っておきたいなと思っていたところに、立教大学大学院リーダーシップ開発コース(LDC)を修了された光延さんから、インタビューの機会を頂戴した。こんなに素敵な記事にまとめてくださって、嬉しいような恥ずかしいような。まだちゃんと振り返ることができていないのだけど、記事がリリースされたよいタイミングなので、だらんだらんと今の気持ち、思いをしたためておこうと思う。

IDSでの修了研究の題目は、「個人の主観的Well-beingを高める「小さな習慣」の有効性に関する研究」

めちゃくちゃ雑に言うと「毎日空の写真を撮り続けるとWell-beingが上がるよ」ってことを提案しました。(大雑把すぎるw)

研究の内容については、学際デザイン領域のWebサイトに掲載されています。

指導教官であり、領域長の早川先生がいつも

「デザイン思考はそれを活用し、新しい社会を共創する担い手がいて初めて意味を持つ」

とおっしゃっていて、それはつまり、研究したこと、学んだことは机上で終わらせず、世の中に問う、世の中に貢献することが大事である、ということなんだと思う。

実践してこそ、社会実装してこそ、という思いや意識は、わたしだけではなくて、誰もが強く持っていて、修了した今もチームメンバーとは2−3週に1度くらいのペースで、次のステップに向けてあれこれと打ち合わせ、活動している。

アプリを作る?商標とる?団体作った方が活動しやすくない?どうやって展開していく?論文としてまとめる?などなど、研究員として大学には残らなかったけど、割とちゃんと(!)活動している。前野先生が主催するはたらく幸せ研究会にも入ったし、分科会(プロジェクトみたいなもの)にもエントリーしたし、協働できたら素敵だなぁーって方と情報交換したりと、発表や学位というプレッシャーがなくなったからか(おいおい)、やりたいと思ったことを自由に広げていける感覚がとっても楽しい。そして、変わらずマイペースに、活動を続けていけるチームであることがとってもありがたい。

わたし個人としては4月には、研究のためのアンケートやプロトタイプにご協力いただいた方に修了研究の報告を行った。所属しているあちこちのコミュニティに向けてアンケートを依頼したので、コミュニティごとに3人集まったら日程を決めて、イベント立てて、ってことを都合6回、計50人以上の方に報告することができた。

これが、すっごいよかったんです(語彙がw)

それぞれのコミュニティには得意分野や専門領域があって、同じ研究報告でもフィードバックの視点が違っていて、本当に大きな学びがあった。渦中にいるときには気づかずにいたけど、そうか、そういうことか!と腑に落ちたり、ご自身の研究領域のトピックと照らし合わせて解釈を加えてくださったり、おぉおお、もっとこういう視点で調査をすると深まるのかー、とか、こういう領域とコラボしたら面白いことになるかもーーー、とか、妄想が果てしなく広がる感覚だった。

わたしたちの修了研究の「そらウェル」(空の写真を撮ってためて振り返る)を紹介、説明すると、共感を持って聞いてくださって、「それやってみたい」「近いことやってます」というお声をたくさんいただいた。これは、何かのアクションができるかも?と思って、4月1日から空の写真を撮ってインスタにあげる「#そらウェル 1000日チャレンジ」を始めました。1000日目は2024年の12月25日だって。先は長いのぉ。

(実は修了研究のプロトタイプを実施している頃に、偶然、1000日間空の写真を撮ってSNSにあげた、という方とお会いすることができて、魅力的なお人柄と素敵な写真に魅了されました)

せっかくなので、皆さんご一緒に、と学び直しプログラムの修了生たちにもお声かけして#そらウェル活動を行ってます。「いいね」はお互いにつけるけど、特に写真に対してコメントしたり、評価したりせず、全く放っておかれてる訳でもなく、時折気にかけてくれてる感が個人的には心地よい。

そんなゆるやかな活動に付き合ってくれてる方が

「ちょうど仕事を辞めて、ちょっと気持ちも落ちていたけど、ひめから誘われて空の写真を撮るようにした。ほんのちょっとした行為だけど、外に出るようになったり、せっかくだから遠くに行ってみようとか少しずつ行動が変わってきていて、やってみてよかった」

って感想を寄せてくださった。

なんかね、うまく言えないんだけど、実践ってこういうことなんじゃないか、と思ったわけですよ。もちろん、仕組み化して何らかの形で商品化、ローンチしたりすることも、論文書いたりすることも大事だし、それによって多くの人に影響を与えられると思う。

けど、やっぱりわたしは身近な人が幸せになることが大事だし、幸せなんて言っちゃうと大げさな感じもあるけど、今よりもちょっとでも楽しくて、いきいきと働いたり、暮らしたりしてもらいたい。研究ってそのためのものなんじゃないかなーと、今さらながら思うのです。

福岡女子大学び直しプログラムの修了生たちは、最終成果発表会で発表した課題解決プランをなんらかの形で実施、実践されている。世の中にはアクションされないアクションプランがたくさんあるっていうけど、ここではそんなことは全くない。それは身近な誰かのために、を考えて作り上げたプランだから、というのが大きいと思っている。

けど、一方で「実践しなさい」圧もそれなりに強かったのかもしれない。3月の終わり頃に修了生のお一人とお会いする機会があって、その方はご自身が解決策として出されたかなり大掛かりなイベントを企画、運営、実施されたのだけれど、どこかに実践しないとダメ!という囚われがあったともおっしゃっていた。また別の方は「、これまでは仕事で必要だと思うことを学んでアウトプットしてきたけれど、今はアウトプットできる場や機会がないから学びに行けない」とおっしゃっていた。お二人の言葉には深く深く考えさせられた。

以前、ワークショップデザイナーアドベントカレンダーのブログでも書いたけれど、「学んだことを実践する」ときには、ワークショップを行う、学会で発表する、アクションプランを実行する、といったようにわかりやすい形での実践をイメージしてはいないだろうか?

学んだことをそのままの形でアウトプット、実践するだけではなく、インプットしたものを咀嚼して、自分のこれまでの知識やスキル、価値観と融合させて、自分の仕事や活動に滲ませる、っていう実践もあっていいと思うし、それは紛れもなく「実践」だと思うのだよね。

そして、やっぱり身近な人を幸せにするための実践でありたい。

IDS1年次の春夏の演習では「真摯に仕事をしている人たちの存在を知り、認め合える社会でありたい」をテーマに据え、秋冬の演習では「身近なブルーワーカーを取り残さない」を軸に取り組んだ。大学院で学んだことで、「愚直に生きている身近な人たちを大切にしたい」という思いを再確認できた。2年間学んでそれ?とも思うけど、グラレコを広めているのも、学び直しプログラムに関わっているのも、きっと全部そこに繋がっているんだろうな。

この先も表現方法やアウトプットの形は様々であっても、身近な人を幸せにするための実践ができるようにふらふらと、面白そうなことに首を突っ込みながら、学び続けていきたい。

よい振り返りの機会を授けてくださった光延さん、繋いでくださった美樹さん、早川先生、Cチームのみんなをはじめ、IDSで出会った皆さんに心からの感謝を。

写真は今日のそらウェル。#そらウェルチャレンジも52日目。

伝統とデザイン思考の2つの柱で、暮らしや社会の課題を解決していくことを目的とした学び、探究を行う完全オンラインのコース。

2年次の終了研究は、チームで取り組み、自分たちが設定したテーマ、リサーチクエスチョンに対して、解決するためのアイデア、方策を提案し、実装を目指す、というもの。修士論文という形でアウトプットはしていないけれど、最終発表会で発表し、ポスター、報告書としてまとめ上げた。修了研究を一緒に行っていたチームメンバーとは結局1度もオフラインで会うことなく、卒業式が初対面!というのもオンライン大学院ならでは。でも一度も会わずに、研究が進められて、広く深く議論ができただなんて、ほんとテクノロジーの進化はすごいー。

修了してから2ヶ月が経ち、この2年間の学びってなんだったんだろう?とそろそろちゃんと振り返っておきたいなと思っていたところに、立教大学大学院リーダーシップ開発コース(LDC)を修了された光延さんから、インタビューの機会を頂戴した。こんなに素敵な記事にまとめてくださって、嬉しいような恥ずかしいような。まだちゃんと振り返ることができていないのだけど、記事がリリースされたよいタイミングなので、だらんだらんと今の気持ち、思いをしたためておこうと思う。

IDSでの修了研究の題目は、「個人の主観的Well-beingを高める「小さな習慣」の有効性に関する研究」

めちゃくちゃ雑に言うと「毎日空の写真を撮り続けるとWell-beingが上がるよ」ってことを提案しました。(大雑把すぎるw)

研究の内容については、学際デザイン領域のWebサイトに掲載されています。

指導教官であり、領域長の早川先生がいつも

「デザイン思考はそれを活用し、新しい社会を共創する担い手がいて初めて意味を持つ」

とおっしゃっていて、それはつまり、研究したこと、学んだことは机上で終わらせず、世の中に問う、世の中に貢献することが大事である、ということなんだと思う。

実践してこそ、社会実装してこそ、という思いや意識は、わたしだけではなくて、誰もが強く持っていて、修了した今もチームメンバーとは2−3週に1度くらいのペースで、次のステップに向けてあれこれと打ち合わせ、活動している。

アプリを作る?商標とる?団体作った方が活動しやすくない?どうやって展開していく?論文としてまとめる?などなど、研究員として大学には残らなかったけど、割とちゃんと(!)活動している。前野先生が主催するはたらく幸せ研究会にも入ったし、分科会(プロジェクトみたいなもの)にもエントリーしたし、協働できたら素敵だなぁーって方と情報交換したりと、発表や学位というプレッシャーがなくなったからか(おいおい)、やりたいと思ったことを自由に広げていける感覚がとっても楽しい。そして、変わらずマイペースに、活動を続けていけるチームであることがとってもありがたい。

わたし個人としては4月には、研究のためのアンケートやプロトタイプにご協力いただいた方に修了研究の報告を行った。所属しているあちこちのコミュニティに向けてアンケートを依頼したので、コミュニティごとに3人集まったら日程を決めて、イベント立てて、ってことを都合6回、計50人以上の方に報告することができた。

これが、すっごいよかったんです(語彙がw)

それぞれのコミュニティには得意分野や専門領域があって、同じ研究報告でもフィードバックの視点が違っていて、本当に大きな学びがあった。渦中にいるときには気づかずにいたけど、そうか、そういうことか!と腑に落ちたり、ご自身の研究領域のトピックと照らし合わせて解釈を加えてくださったり、おぉおお、もっとこういう視点で調査をすると深まるのかー、とか、こういう領域とコラボしたら面白いことになるかもーーー、とか、妄想が果てしなく広がる感覚だった。

わたしたちの修了研究の「そらウェル」(空の写真を撮ってためて振り返る)を紹介、説明すると、共感を持って聞いてくださって、「それやってみたい」「近いことやってます」というお声をたくさんいただいた。これは、何かのアクションができるかも?と思って、4月1日から空の写真を撮ってインスタにあげる「#そらウェル 1000日チャレンジ」を始めました。1000日目は2024年の12月25日だって。先は長いのぉ。

(実は修了研究のプロトタイプを実施している頃に、偶然、1000日間空の写真を撮ってSNSにあげた、という方とお会いすることができて、魅力的なお人柄と素敵な写真に魅了されました)

せっかくなので、皆さんご一緒に、と学び直しプログラムの修了生たちにもお声かけして#そらウェル活動を行ってます。「いいね」はお互いにつけるけど、特に写真に対してコメントしたり、評価したりせず、全く放っておかれてる訳でもなく、時折気にかけてくれてる感が個人的には心地よい。

そんなゆるやかな活動に付き合ってくれてる方が

「ちょうど仕事を辞めて、ちょっと気持ちも落ちていたけど、ひめから誘われて空の写真を撮るようにした。ほんのちょっとした行為だけど、外に出るようになったり、せっかくだから遠くに行ってみようとか少しずつ行動が変わってきていて、やってみてよかった」

って感想を寄せてくださった。

なんかね、うまく言えないんだけど、実践ってこういうことなんじゃないか、と思ったわけですよ。もちろん、仕組み化して何らかの形で商品化、ローンチしたりすることも、論文書いたりすることも大事だし、それによって多くの人に影響を与えられると思う。

けど、やっぱりわたしは身近な人が幸せになることが大事だし、幸せなんて言っちゃうと大げさな感じもあるけど、今よりもちょっとでも楽しくて、いきいきと働いたり、暮らしたりしてもらいたい。研究ってそのためのものなんじゃないかなーと、今さらながら思うのです。

福岡女子大学び直しプログラムの修了生たちは、最終成果発表会で発表した課題解決プランをなんらかの形で実施、実践されている。世の中にはアクションされないアクションプランがたくさんあるっていうけど、ここではそんなことは全くない。それは身近な誰かのために、を考えて作り上げたプランだから、というのが大きいと思っている。

けど、一方で「実践しなさい」圧もそれなりに強かったのかもしれない。3月の終わり頃に修了生のお一人とお会いする機会があって、その方はご自身が解決策として出されたかなり大掛かりなイベントを企画、運営、実施されたのだけれど、どこかに実践しないとダメ!という囚われがあったともおっしゃっていた。また別の方は「、これまでは仕事で必要だと思うことを学んでアウトプットしてきたけれど、今はアウトプットできる場や機会がないから学びに行けない」とおっしゃっていた。お二人の言葉には深く深く考えさせられた。

以前、ワークショップデザイナーアドベントカレンダーのブログでも書いたけれど、「学んだことを実践する」ときには、ワークショップを行う、学会で発表する、アクションプランを実行する、といったようにわかりやすい形での実践をイメージしてはいないだろうか?

学んだことをそのままの形でアウトプット、実践するだけではなく、インプットしたものを咀嚼して、自分のこれまでの知識やスキル、価値観と融合させて、自分の仕事や活動に滲ませる、っていう実践もあっていいと思うし、それは紛れもなく「実践」だと思うのだよね。

そして、やっぱり身近な人を幸せにするための実践でありたい。

IDS1年次の春夏の演習では「真摯に仕事をしている人たちの存在を知り、認め合える社会でありたい」をテーマに据え、秋冬の演習では「身近なブルーワーカーを取り残さない」を軸に取り組んだ。大学院で学んだことで、「愚直に生きている身近な人たちを大切にしたい」という思いを再確認できた。2年間学んでそれ?とも思うけど、グラレコを広めているのも、学び直しプログラムに関わっているのも、きっと全部そこに繋がっているんだろうな。

この先も表現方法やアウトプットの形は様々であっても、身近な人を幸せにするための実践ができるようにふらふらと、面白そうなことに首を突っ込みながら、学び続けていきたい。

よい振り返りの機会を授けてくださった光延さん、繋いでくださった美樹さん、早川先生、Cチームのみんなをはじめ、IDSで出会った皆さんに心からの感謝を。

写真は今日のそらウェル。#そらウェルチャレンジも52日目。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます