【はたはたすめし】

駅弁ランキング30位。「はたはたすめし」は、奥羽本線・秋田駅の駅弁。この駅弁は国鉄時代からの駅弁屋とJR子会社など製品が、改札内の売店と改札外のキヨスクで販売されている。「はたはたすめし」は、日本で唯一のハタハタ駅弁でありり、井形の正方形の容器の蓋を開けると、秋田産あきたこまち米の酢飯の上に錦糸玉子がのり、その上にハタハタの照り焼きが3切れほどのせられている。サイドには、トンブリというキャビアのように見える秋田名物が添えられ、他にも、いぶりがっこ(人参)、れんこん、ふき煮、里芋煮、ごぼう煮、昆布巻、紅生姜、杏が入っている。この駅弁のメインであるハタハタは、かって秋田の庶民の味であり、1960年代には毎年約2万トンあった漁獲量が1991年には70トンに激減してしまった。そのためすっかり高級食材となってしまったハタハタは、1992年からは3年間を禁漁とし、以後も秋田県が漁獲量を制限しながら、資源の回復を調整していった。1999年からは青森・秋田・山形・新潟の各県による資源管理協定が組まれ、2002年頃からはハタハタの漁獲量が回復してきている。

【うに弁当】

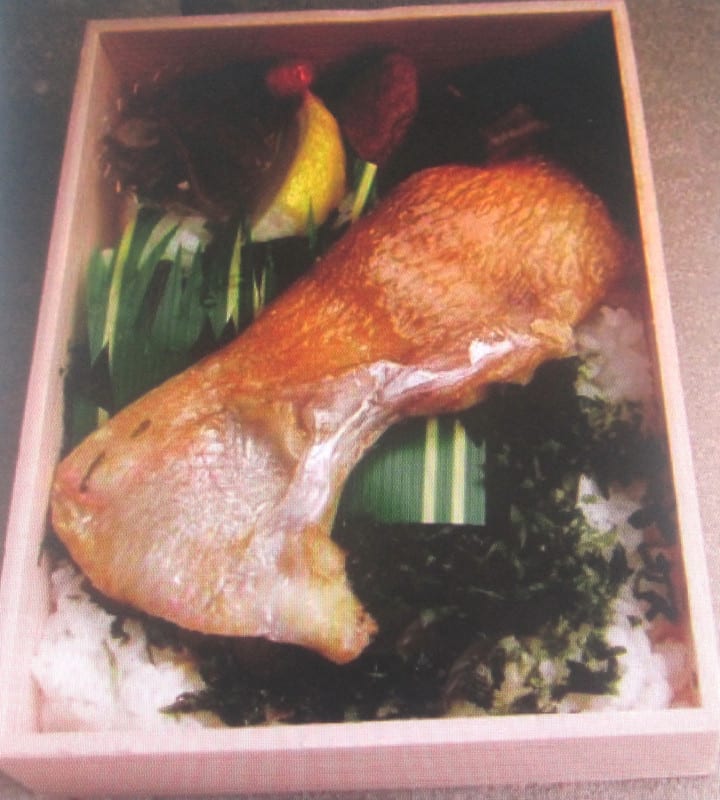

「うに弁当」は、三陸鉄道・久慈駅の駅弁。調製元の清雅荘は、元々普代村にあった旅館。盛岡の仕出し屋から転業して開業。その後旅館は廃業し、「うに弁当」の調製・売店営業・車内販売に専念するようになった。

「ウニ」は三陸海岸でとれたものを使っている。ご飯はウニの炊き込みご飯で、その上に蒸しウニを敷き詰めている。他に大根の漬物、レモンスライスが添えられている。1986年に登場した。当時は清雅荘の女将が普代駅から乗り込んで、三陸鉄道リアス線の一部の列車で車内販売をしていた。その後、2000年前後のNHK番組での紹介、駅弁ブ-ムで知名度が増した。

1日20個の限定製造であり、入手が難しいことから「幻の駅弁」として更に名を上げている。