【真っ黒チーズシュー】

「真っ黒チーズシュー」は、フランス西部ボワトゥー地方に伝わる伝説のチーズケーキ。

ブラックココアと濃厚ベークドレアチーズの絶妙コラベレーション。

なぜこんなブラックスイーツが誕生したのか。

すべてのきっかけはフランス菓子工房・ラ・ファミーユの店長がフランスでのパティシェ修行時代耳にした「黒いチーズケーキ」の噂から始まる。

「フランス西部には昔から黒いデザートがある」というビックリ発言をパリでのルームメイトから教えてもらう。その場に居合わせた全員が知らず皆で「黒いデザート」を想像して盛り上がる。

どうやら「真っ黒なスイーツ」とはボワトゥー地方の特有のスイーツで「チーズケーキ」のことらしいことが判明。

ミシュラン二つ星ホテル・ド・クリヨンで修行中のことホテのパティシエかこら、「少しほろ苦く、でもそれがチーズの濃厚さとマッチしている。せっかくスイーツ修行に来ているのだから一度食べるといいね」と勧められるが、実現しないまま帰国。

こうなったら自分たちで再現してみるしかないと、ファミーユのパティシエ陣と相談して「ブラックスイーツ」をファミーユ風に再現、完成したのが「真っ黒チーズケーキ」である。

濃厚なチーズアバレイユを作るために欠かせない牛乳と卵。四国中を探し求めた結果辿り着いた牛乳は「香川大山牧場」のノンホモ低温殺菌仕上げのジャージー牛乳であった。

日本でも数少ない濃厚なジャージー牛乳と「綾上高原農場」から届く新鮮卵「それいゆ」が見事にチーズケーキに花を添えることになった。

しかし、フランス産カカオパウダーとブラックココアで作るタルト生地は色は黒くなるけど中々チーズとマッチしないという難問に突き当たる。

試行錯誤の結果登場したのが香川産の小麦粉「さぬきの夢2000」である。このブラックタルトのサックリした食感と、濃厚チーズに負けない存在感が「真っ黒チーズケーキ」を少しほろ苦い大人の味に仕上げることが出来た。

【濃厚ミルクシュー】

「濃厚ミルクシュー」は、通算700万個以上を販売しているモンスタースイーツブランド。

「濃厚ミルクシュー」、言わずと知れたインターネット上のスイーツブランドの最高峰。「オーガニックサイバーストア」と言えば数々の大ヒットスイーツを世に送り出したインターネット上の大手グルメサイト。そのストアを有名にしたのがこの「濃厚ミルクシュー」ブランドなのである。

現在まで、改良を重ねバージョン4まである。初代「濃厚ミルクシュー」から変わらず脈々と受け継がれてきたミルクシューシリーズの流儀。

それはシュークリームの常識である「カスタードクリーム」を一切使わないということ。「カスタードクリーム」を使用すると、どうしても「濃厚ミルクシュー」の「ミルク感」が失われてしまう。

そこで国内大手乳業メーカーの研究所で作られた40種類以上の試作品の中から厳選されたクリームをベースとした「濃厚ミルククリーム」を使用。このクリームを徹底的に磨き上げる事こそ、今回の「濃厚ミルクシュー4」のプロジェクトの最大の試練であった。

数多くの失敗と試作を繰り返して辿り着いた最高のクリーム。その最大の特徴は、なんと言っても史上最高と言われる「バニラ感」である。

世界最大のバニラ原産国として有名なマダカスカル産の厳選されたバニラビーンズを贅沢に使用したクリームは、肉眼でも一目瞭然。純白のクリームの中に散りばめられたバニラビーンズ。

その量は過去最大と言われた「濃厚ミルクシュー3」のなんと3倍。

バニラビーンズはいたずらに沢山入れ過ぎると苦くなってしまうという特性があります。

それでも史上最高の「バニラ感」を目指し、他の材料との配合比を何度も試し見つけた黄金の配合バランス。これぞまさに史上最高と呼ぶにふさわしい「バニラ感」たっぷりのミルククリームなのである。

果てしないこだわりから生まれた、史上最高のクリーム。そのクリームの食感、風味、美味しさ、それらを最大限に引き出すためにシュー生地にも一切の妥協を許さない開発が続けられた。

幾通りもの試作を作ったが、それらは「どこかで見た事のある」シュー生地の域を出ず、追い求める「未だかって、誰も見た事もない空極のミルクシュー生地作りは困難を極めた。

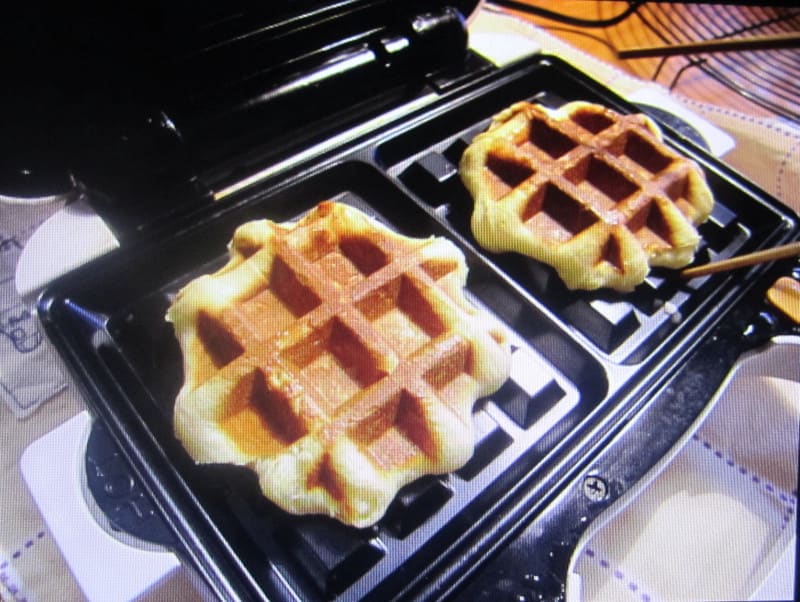

そんな中、奇跡のシュー生地はパティシエの一瞬の閃きんら生まれた。「そうだ、ラング・ド・シャを使ってみよう」。それはカリッカリの食感が特徴的なクッキー。これにより、今まで味わったことのないカリッとした食感が柔らかいミルククリームに合う絶妙なバランスが生まれた。